分析肖邦“雨滴”降D大调前奏曲Rubato的应用

2022-06-10林虹泉州华光职业学院教育学院

林虹(泉州华光职业学院教育学院)

一、Rubato的概念、特点及重要性

Rubato 在音乐的世界中,是音乐术语,也是处理速度变化的方法之一。它经常被记为“tempo rubato”,被解释成弹奏某个音乐片断的时候要求弹奏者在总体上保持着作曲家所规定的大致速度,但是,其中个别拍子的速度可依据弹奏者对乐曲的理解而进行稍许变化。简言之,Rubato 是大家所熟知的自由节拍,是指有时快有时慢的速度,有着弹簧般的伸缩弹性的节奏,据书中所记载最早出现在歌剧里。自由节拍Rubato也被称为“弹性节拍”。音乐理论领域内最具权威性的音乐辞典《新格罗夫音乐辞典》明确指出:“自由节拍是指节奏或速度上的转换与改变。”它最初指旋律进行时,为与伴奏保持一致而对节奏或速度做相应调整或改变。之后,自由节拍的内涵与外延被拓宽,发展为音乐作品中富有弹性的节拍。Rubato 弹性节拍是由每首乐曲的音乐感觉所控制的,是根据不同的音乐有着不一样的韵律与呼吸需要所演变出来的。所以,在许多音乐时期的音乐作品中,特别是以浪漫时期为主,它被大范围地无数次地运用。我们把目光投回到钢琴音乐作品中,笔者觉得Rubato 之所以具有独特的重要性,它的精髓在于它让浪漫派主义时期的音乐更添了一丝“人情味”,让我们在那个时期真正感受到“Rubato 式的浪漫”。

二、“雨滴”前奏曲的风格

(一)浪漫主义音乐风格

浪漫主义乐派是继维也纳古典乐派之后产生的一个新音乐派别。这个时期的音乐也就被称为浪漫主义音乐。在这个时期,艺术家们是第一次以人文关怀和“我”为出发点去表达自己和看待世界的。浪漫主义音乐是时而强烈,时而自由,但表达感情却又深邃,细腻而富有抒情性和歌唱性,这也是浪漫主义的音乐风格。浪漫主义时期,音乐情感具有丰富的个性,即兴性较强烈,音乐表现占据重要地位,表达音乐的方式也逐渐多样化。此时,很多新体裁音乐出现了。例如,颇受欢迎的钢琴音乐方面有了巨大突破,出现即兴曲、夜曲、音乐会练习曲、随想曲、幻想曲、狂想曲、无词歌、叙事曲、谐谑曲等等新体裁。

(二)“雨滴”《降D 大调前奏曲》创作背景

肖邦所创作的二十四首前奏曲,在整个浪漫主义音乐中产生重要的影响。肖邦的前奏曲虽然篇幅短小,但形象鲜明、含意深刻。《降D 大调前奏曲》是肖邦二十四首前奏曲中其中较为著名的一首,通常又被称为《“雨滴”降D 前奏曲》。这首前奏曲是肖邦在阴雨绵绵的某天,即兴创作而成的,绘声绘色地描绘了室外的雨景,它始终反复着一个单音,的确有雨水滴答之感。

三、《“雨滴”降D前奏曲》中Rubato的运用

这首乐曲全曲共分为三大部分,属于复三部曲式。第一段(1-27 小节);第二段(28-75 小节);第三段(76-89小节)。

(一)段落结尾Rubato 的运用

1.第一段

在首段,肖邦在这首前奏曲中,形象化地使用了一个固定的单音,配上左手的节奏型,好像是对有节奏的雨滴声的描绘。这首前奏曲中的音乐形象有许多细腻的变化,乐曲的开始部分十分抒情,歌唱性的旋律伴随着悠然自如的“雨滴”声,仿佛是从朦胧的雨中传来的田园牧歌。

这一段包含了多个在这首乐曲中不断重复出现的降A 音(升G 与之为等音关系),这些音符似乎是对连绵不断的雨滴声形象生动的描绘。在首段中,刚开始所要表达的一直是落雨前周围环境的静谧,时而也伴随着紧迫感和些许的压力,但很快又回到首句的主旋律音。紧接在第一段后的高潮部分的氛围是阴沉沉的压抑的负重感,那么第一段的结尾则是安静的雨滴要转向暴雨阴霾的过渡,此时的“Rubato”是这样应用的:左手的降G 音的力量要往下放,伴奏织体依旧重复着降A 音,小指的力度要充分控制住,缓慢触键,触键时要有种深深扎根的感觉,基本速度要保持,内在却有着一丝丝渐慢的趋势;而右手最后两个小节虽然只有两个音,但弹奏时要适当地放慢这两个音的速度,手指和手腕要在有控制地触键的情况下尽量配合好,柔和缓慢地将音符的力量通过指尖“推”到键盘最深处。

1934 年,MonoPoly 版本的《科尔托“演绎”的肖邦》中,科尔托所演奏的第一段的速度算中速,但是,总的来说偶尔有渐慢渐快的趋势,左手一直保持着匀速,而这一段中右手所弹奏的主旋律似乎每一句都会有意无意地进行速度变化,然后,在每一句的末尾让节奏回到原速。而2007 年1 月发行的《那索斯历史录音系列:伟大的钢琴家—弗里德曼和鲁宾斯坦》这一专辑中,鲁宾斯坦所弹奏的速度比科尔托的第一段相对快一点,每一个句子中所处理的Rubato幅度都相对会比科尔托的版本略小一点。

2.第二段

第二段段尾与第三段相连,肖邦在中段过渡到第三段再现部运用了等和弦转调的手法,所以,音乐在过渡的过程中会相对比较自然。第二段最后的四个乐句(60-75)是第二段前七个乐句的延续,升G 音仍在继续,并出现了多个七和弦,低声部的音响效果给人以焦躁不定,压抑和紧张的感觉,音乐进行的趋势似乎急于向前。直到75 小节后四个八分音符的出现,音乐渐慢下来。右手的最后一个降A 音后紧接着是第76 小节的F 音,此时,弹奏不能显得特别呆板,降A 落下之后自然提起手腕,较好地控制住,轻轻地落在F 音上,以便后面音乐如流水般往下进行。

3.第三段

第三段落,即全曲最后一段,在段落结尾84-89 小节里,左手的伴奏织体依旧是降A 的持续音,雨滴声还在继续。左手的低音要保持住,大拇指要贴键弹奏降A 音,基本的速度保持住;右手的弹奏要根据演奏者对句子的理解分别作渐强,渐弱等效果。弹奏最后两个小节,双手的架子都要时刻架好,紧紧贴键演奏,可以适当使用左踏板,右手要轻轻地贴键弹奏每一个音符,呈渐弱渐慢的趋势,随着音符的声音的渐弱,也可以想象着雨声也逐渐消失了。

4.段落结尾的总结

(1)相同点:首先,三段中都有固定节拍的限制,但是,都有随着音乐情绪的变化而进行不同的自由节拍的应用;其次是,每次Rubato 应用都以手指尖,手腕和手臂等协调配合;第三,在进行自由节拍处理过后,乐曲还是会以这首乐曲的固定节拍为落脚点。(2)不同点:全曲三大段的音乐,呈示段,中段和再现段,这三段就乐段的功能性而言,每一段都是完全不同的。呈示段的作用是陈述乐曲的主题,在进行到带有高潮色彩的中段的过程中所应用的Rubato 是含有过渡性质的,逐步向中段的感情色彩靠近。所以,首段段尾整个感觉是向前的,但速度却是渐慢的,指腹的力量越发深入,力度的控制要更加细致。中段和再现部分之间似乎有着由压抑负重向拨云见日的转变,仿佛再次回到了首段刚开始的清新和安逸。此时,高潮部分的紧张和低气压的感觉应逐渐缓解,从第75 小节的后两拍开始要渐慢渐弱,至76 小节开始逐渐回归原速。所以,全曲中各段的Rubato 的幅度变化都是各有不同的,因为各段之间的感情色彩也是不同的。

(二)乐句中Rubato 的运用

乐句是构成一首乐曲的具有特性的基本结构单位。它可以表现出相对比较完整的意思,就像一篇文章中的每句话,所以称作乐句。全曲中含有若干句子,每个句子与句子之间都有相关的联系。在弹奏时,要重视每个句子气口的传播及其重要性。每一次都需要将手腕及手臂抬起来,并将手腕放下,每次触键都要有满腹深情。

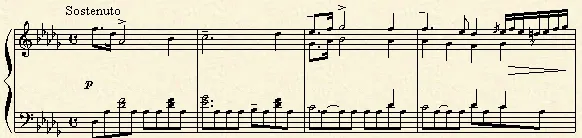

(1)如谱例(1)。这是《“雨滴”降D 前奏曲》整首曲子的首句,也是第一段的主题,这也是这首钢琴曲中的“灵魂句”之一。这个句子在整首曲子中出现过几次。这个句子旋律婉转,安静,当中又带些凄婉之感,左手持续出现的降A 音扮演的是“雨滴”的形象,就仿佛渲染了一个寂静的阴雨连绵的夜晚。虽然钢琴曲中并没有直截了当地标注Rubato,但是根据笔者对这首钢琴作品前期的了解,首先能想象到的是此时的天空是灰蒙蒙的,此时所要渲染出的氛围应该是寂静安详的。此时的Rubato笔者认为应该是这样弹奏的:左右手下键的时候都要有所控制,都应该缓慢下键,深触键,触键的时候指尖不能给人以一种突如其来的感觉。特别是右手演奏的主旋律,在弹奏高声部第1 小节的前3 个音符时,可适当作渐快渐慢的细微变化,手指与手腕、手臂要协调配合好,柔和地将手腕略微带起(手指不离键)。第3 个小节的前3 个音的触键要越来越深。第4 小节的七连音,手腕自然落下,指尖跑动。在此句中,无论右手作何变化,左手的伴奏音型的整体节奏应是维持原速的。科尔托所弹奏的第一句在第一个和第三个小节的前三个音有明显的渐弱,其他的音符变化较小;而鲁宾斯坦版本的节奏变化幅度较小,整体速度保持相对的稳定,与科尔托相比之下,他的第一个和第三个小节的前三个音渐慢也是较细微的。(如谱例1)

谱例(1)

(2)如谱例(2):左手为固定节拍,右手为自由节拍。弹奏右手时,可以随着音乐的感觉进行Rubato 式的创作。在弹奏以下谱例(2)的第一小节的前三个音符时,可以根据理解把右手速度放慢些许,但在本小节和下一小节的衔接部分,需要把前面拖慢的速度补回来,才能保证总体速度一致性。类似这样的Rutabo 还出现很多次,在整首前奏曲中这个规定是不变的,无论是乐曲中的哪一个部分,都会有各自恰当的处理方法。在下方谱例第三小节E,F,G 三个音逐渐往高音走近,要给人以一种音符越往高走,触键要越深越慢下键的感觉。霍洛维茨在弹奏这个句子时,每个小节的首音都会有稍慢的感觉,然后再从后面的音符中把速度补回来,总体上达到了前后平衡。而科尔托的版本中,在演奏此句时Rubato 的幅度会相对较大点(如谱例2)。

谱例(2)

(3)第二乐段的首句是首段向第二段过渡的关键句之一。此时,右手变成固定节拍,左手是自由节拍。此乐句的主旋律由左手弹奏,弹奏时左手双音的弹奏速度要随着狂风暴雨不同的情绪变化而变化,时而快,时而慢,最后再回到固定节拍。无论是科尔托,鲁宾斯坦还是霍洛维茨,还是伊格辛娜,他们在演奏此句时都有一个共同点,那就是他们的右手的伴奏一直都是匀速的。而低声部主旋律的速度变化是随着他们自身的情绪起伏而产生的,时而紧凑,时而宽松。

(4)这是整首乐曲的末句,暴雨已经又回到连绵细雨,恢复了宁静和安谧,这时候的情绪要求右手所弹奏的音符要比左手持续的八分音符降A 音相对慢点,再在乐句末句渐渐回到与左手同速,直至乐曲结束。虽为末句,但此句更是这整个钢琴作品的结束部分,因此,与之前的有很大的差异。在弹奏此乐句时,与前面的乐句相比之下,音符是愈发往下沉,右手的主旋律要呈现出渐慢的趋势。

(5)乐句中Rubato 应用的总结。以上四个乐句是整首“雨滴”前奏曲中较具代表性的乐句,四个乐句在乐曲中的作用是不同的,因此,应用的Rubato也是有差异的。四个乐句有置于乐曲的起始和结束部分,也有乐曲中有较为重要的过渡性部分。乐句(1)和乐句(2)虽然在同一个乐段中,主旋律都在右手,时快时慢的自由节拍,左手的伴奏都保持固定的节拍,但是根据音乐色彩,两句的弹法也具有细致的变化。乐句(3)在中段部分,所呈现的是暗沉的色调,此时的主旋律落在左手的双音,而右手连续的升G音要时刻保持着稳定的速度。乐句(4)和前两句相似,以此类推。

四、结语

对于钢琴学习者而言,每个作品都会有看不见的难点和重点。如Rubato就是如此,无论是在哪些曲子中都是隐形的。Rubato 节奏问题是人们长期以来所关注的,显而易见的,Rubato 的加入使得这首《“雨滴”前奏曲》更加的丰富多彩,并且,每一次都是饱含感情的。如果运用得当,将会为乐曲增色不少,否则也很有可能会破坏整首乐曲的音乐形象。所以Rubato绝对不是一个简单的,浮现于表面的节奏问题,而是一个能直接展现演奏者的音乐素质的武器。每位钢琴演奏者都应该提高自身的演奏能力,要不断完善自身,才能更好地诠释每首曲子。