广州市各民族交往交流交融:历史基础与生动实践

——基于海珠区南洲、官洲与沙园三个街道的调查

2022-06-09马冬梅林镇宏

马冬梅,林镇宏

(广东技术师范大学 民族学院,广东 广州 510665)

一、问题的提出

我国是一个统一的多民族国家。五千年来,各民族不断交往交流交融,最终形成了“中华民族多元一体”的格局。改革开放以来,伴随着城市化进程的推进,固有的城乡二元结构被逐步打破,社会流动性日渐增强,各民族交往交流交融不断加强。广州作为我国改革开放的前沿阵地,以其独特的区位优势和经济发展优势,吸引着来自全国各地的各族群众。进入新时代,促进各民族交往交流交融作为铸牢中华民族共同体意识的主要途径和必要手段,在我国民族工作中的重要性不言而喻。

党和国家历来重视民族团结进步和各民族交往交流交融,特别是十八大以来,习近平总书记从全局性和战略性的高度,对各民族交往交流交融的理念反复强调、不断深化。自2010年第五次中央西藏工作座谈会上首次提出将“有利于民族交往交流交融”作为“衡量民族工作成效的重要标准”,到2017年十九大报告上“铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融”,再到2021年第五次中央民族工作会议上“必须促进各民族广泛交往交流交融,促进各民族在理想、信念、情感、文化上的团结统一,守望相助、手足情深”,充分说明交往交流交融既符合各族群众的根本利益,也有利于各族群众“像石榴籽一样紧紧拥抱在一起”。近年来,学界对各民族交往交流交融的研究越来越多,学术成果也日渐丰硕。目前的研究主要体现在以下三个方面:一是围绕“三交”理念的提出与发展,以历史视角为切入点,对其内涵和理论依据进行探讨。如,高永久等认为,马克思主义科学体系是“三交”理念凝聚与发展的思想基础[1]。金炳镐等认为,应当从各民族交往交流交融的环境、运行机制和制度保障等方面入手,夯实民族团结进步事业的社会基础[2]。二是运用实证研究方法,对广西、新疆、浙江、甘肃等地进行个案研究。三是促进各民族交往交流交融的路径研究。郝亚明认为,在多民族国家,应当以强化族际纽带作为实践取向,以促进各民族交往交流交融[3]。也有学者以互嵌社区建设为切入点,探索各民族交往交流交融的路径[4]。李俊良指出,可以通过消除文化差异与误解,加强各民族流动人口的社区融入[5]。

不难看出,新时代各民族交往交流交融已然成为学界研究的热点话题,学者们对这一话题进行了多学科、多视角、多维度的讨论和研究。但这些研究多集中于学理层面,尽管也有少量实证分析,但多囿于对民族地区的研究。广州市不仅是改革开放的先行地和实验区,同时也是粤港澳大湾区建设的重要引擎,汇聚着来自全国五十六个民族的兄弟姐妹。因此,本文在深入挖掘广州市各民族交往交流交融的历史基础上,展现各民族交往交流交融在广州的生动实践,以期为其他地区和城市提供有益借鉴。

二、广州市各民族交往交流交融的历史基础

早在先秦时期,华夏共同体雏形在这个漫长的历史过程中便已初现,形成了“中国”“四夷”以及“五方之民”的观念。春秋战国至秦汉时期,中原和各诸侯国与周边的北狄、西戎、东夷、南蛮、羌、百越等族群之间的频繁征战促进不同民族之间不断交流交融。据《汉书·地理志》的记载,西汉时期广东省辖区内有居民25.6万人,约4.9万户。东汉时期,广州人口有了明显增加,南海郡人口达到25万人。三国两晋南北朝时期,二百多年的时间里,北方战乱纷繁,社会十分动荡,促使北方居民向南方安定的地方大规模迁徙,特别是广州。各民族的生产方式、风俗习惯、文化模式相互影响、彼此渗透,客观上促进了民族大同化、大融合[6]。据《晋书·地理志》记载,晋时广州十郡六十八县有43120人,至东魏武定年间,有28696户,96780人。另外,南亚和西亚的商人和宗教人士也陆陆续续来到广州定居。隋唐时期,国泰民安,人民繁庶,人口猛增。当时中国海外贸易兴盛,到广东经商的阿拉伯人、波斯人、印度人等越来越多,有些人从此便定居下来。宋元时期,农业的快速发展带动了人口的流动,中外商人往来甚为频繁,再一次促进了各民族交往交流交融。明清时期,统治者为强化中央集权,开展了涉及全国范围内的文化交流活动。越来越多北方少数民族开始向汉族地区迁移,且在与汉族地区居民的交往交流中促进了新的交融。康熙五十一年,在清政府“摊丁入亩”政策的推行下,广州府人口快速增长,到鸦片战争前夕已有百万人之多,平均每平方公里306人,成为当时全省乃至全国人口最为稠密的地方之一。

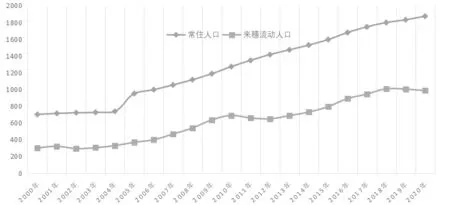

新中国成立以后,中国共产党结合我国多民族的基本国情,把民族平等、民族团结和民族发展写进了宪法,形成了民族区域自治等民族政策,促进了民族地区经济社会的全面发展,大大改善了民族地区的生产生活水平。改革开放以来,随着户籍制度的改革和城乡二元结构的松动,人口的流动和迁徙日趋频繁。广东省地处沿海经济发达地区,自20世纪七十年代末开始就吸引了大批来自全国各地的各族群众来粤务工、生活、学习和旅游。据第七次人口普查的数据显示,截至2020年11月,广东省总人口有12601.25万人,其中流动人口为5206.6万人,少数民族人口约475.21万人。广州市作为第一个对外开放的通商口岸,历史上就是各民族交流汇聚之地。随着改革开放进程的不断推进,从全国各地涌入广州的流动人口在逐年增加。改革开放之初,广州市流动人口仅有23.5万人,1984年接近50万人,1987年增至114.5万人,1995年广州流动人口达145万人[7]。进入21世纪,在输出地“推力”与输入地“拉力”的共同作用下,越来越多的流动人口来到广州,以寻找更多的就业机会和更好的发展空间。2000年“五普”数据显示,来穗流动人口达300万人,2010年“六普”数据为688.03万人,2020年“七普”数据为985.11万人。近年来,广州市常住人口和来穗流动人口的变动趋势如图1所示。

图1 广州市常住人口、来穗流动人口变动趋势

流动人口的增加不仅加速了广州经济社会的发展,同时也改变着广州的民族构成。从1953年到1990年,广州市的民族成分从12个发展到了42个,2010年实现了56个民族成分齐全。在广州市的少数民族人口中,流动人口占绝大多数。在2005年到2018年的14年时间里,少数民族流动人口数量增加了将近8倍。2021年,全市少数民族人口83万,流动人口占比高达87.6%①数据来源于广州市海珠区民族宗教事务局(更新时间2021年1月12日)。。这些流动人口有的来自中东部地区,也有的来自西部欠发达地区,广泛分布于广州越秀、天河、海珠、荔湾、番禺、花都、白云等区域,主要从事服务业、餐饮业、运输业和制造业,也有一些小商贩,大多经营家乡特产。

多年来,广州作为改革开放的重要窗口和全国经济发展的火车头,以其开放性、包容性和规范化的服务管理吸引着来自四面八方的流动人口。首先,广州市针对流动人口服务管理制定了一系列配套的管理办法,有效促进了各民族流动人口更好地融入城市,为各民族交往交流交融创造了良好的制度环境。“可以说,广州市对流动人口的管理,在全国走在前列”[8]。其次,广州市出台的优越人才政策也对流动人口产生着强大的吸引力。第三,广州市互嵌式社区的构建增进了各族群众交往交流的频率,为铸牢中华民族共同体意识奠定了重要的社会基础。当前,广东省和广州市在流动人口服务管理和城市少数民族服务管理体系方面的建设都取得了不错的成效,形成了以“广东模式”和“广州模式”为特色的民族工作经验,夯实了广州市促进各民族交往交流交融的历史基础。

三、广州市各民族交往交流交融的生动实践

本文选取广州市海珠区的官洲、南洲和沙园三个街道为调查对象,采用偶遇抽样和滚雪球抽样的方法,从经济、社会、文化等方面来展现不同民族成员之间的交往交流交融状况。本次调查共发放问卷300份,回收295份,回收率为98.3%,其中有效问卷278份,有效率为94.2%,并运用SPSS 22.0软件对所获数据进行统计分析。

(一)调查点及样本的基本情况

海珠区位于广州市中部地区,辖区占地面积约90平方公里。截至2021年,辖区18个行政街道,总人口200.30万人,其中户籍人口108.49万人,流动人口91.81万人①数据来源于广州市海珠区民族宗教事务局(更新时间2021年1月12日)。。据统计,海珠区现有少数民族人口3.4万人左右,分属51个民族,其中户籍人口1.4万人,流动人口2万人左右②数据来源于广州市海珠区民族宗教事务局(更新时间2021年1月12日)。。南洲街道位于海珠区南部,常住人口161415人,其中来穗少数民族人口2220人。官洲街道坐落于海珠区东南部,常住人口76807人,其中来穗少数民族人口有1620人。沙园街道位于海珠区西部,常住人口73210人,少数民族总人口500多人,其中来穗少数民族人口有323人③常住人口数据来源于海珠区第七次全国人口普查公报(第二号);来穗少数民族人口数据来源于广州市海珠区民族宗教事务局(更新时间2021年4月25日)。。

在278份有效样本当中,女性178人,男性100人,且以青壮年为主,年龄主要集中在22-31岁、32-41岁、42-51岁三个年龄段。学历总体呈现正态分布,具备大学学历人数超过半数,其次是高中(中专)学历55人,占19.78%;初中学历39人,占 14.03%;初中以下和研究生以上学历人数较少。民族构成方面,汉族占68.35%,壮族11.51%,瑶族6.83%,满族5.36%,回族4.32%,其他少数民族共计11人(见表1)。

表1 调查对象的人口学特征(N=278)

(二)南洲、官洲和沙园街道各民族交往交流交融的具体表征

1.经济层面:各民族相互依存,共同发展

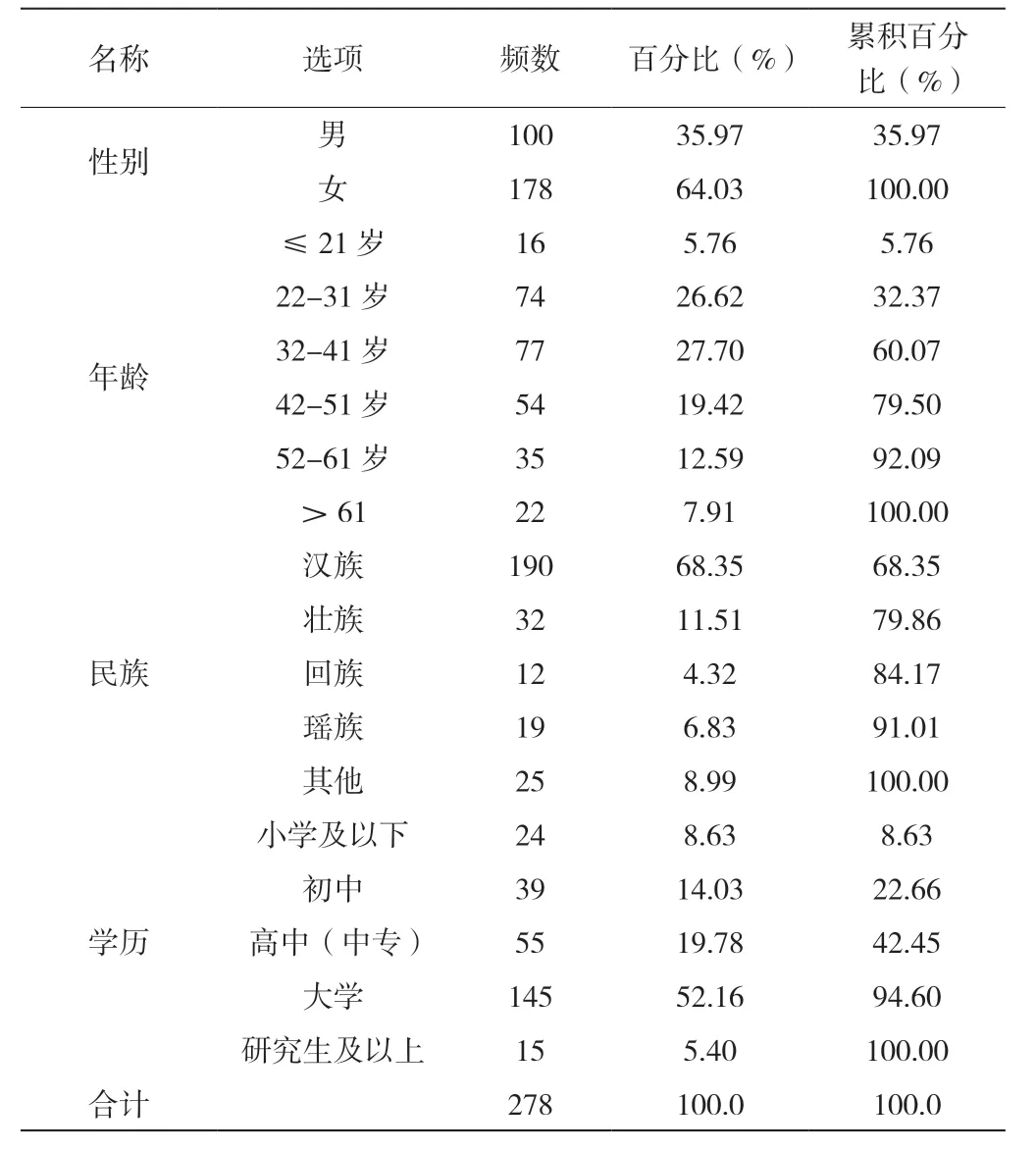

改革开放以来,广州市社会经济的高速发展吸引了来自全国各地不同民族的流动人口,无形之中给各族群众的交往接触创造了条件。透过数据发现,壮族、瑶族超过一半是通过亲戚朋友介绍到广州就业生活,回族则是有大部分是世居居民。就业结构上,在企业工作的比例为45.7%,事业单位、公务员占16.9%,餐饮、家政员工占8.6%,从事商业、工业的比例分别为5.4%和4.3%。从现有的数据来看,不同民族从事的职业不尽相同,在经济收入上存在一定的差异(见图2),但总体差距不大。24.1%的样本收入在4000元以内,收入在4000-5500元、5500-7000元的比例分别为28.42%、20.5%,收入7000元以上的比例也有26.98%。不难发现,各族群众都有稳定的收入来源,幸福感、获得感普遍较高。从业结构上的互嵌使得各民族群众能很好地融入广州这座城市。

图2 不同民族的月收入情况

2.社会层面:各民族和谐共处,以心交心

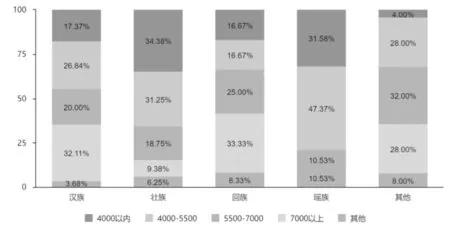

推动建立互嵌式社区是促进各民族交往交流交融的有力手段[9]。2001年,广州市建立了流动人口管理的新模式,为之后推动建立互嵌式社区打下了坚实的基础。“相比从业结构中的互嵌,居住互嵌最为深入、最为直观、最能反映民族关系的性状。”[10]样本中,30.94%住在商品房小区,14.39%居住在机构事业单位社区,在老城区、城中村或棚户区居住的比例分别为26.62%、23.02%(见图3)。从样品数据来看,各民族广泛分布在不同社区中,基本形成了各民族共居互嵌的局面。而在社区居住的样本多数为企事业单位的员工,在老城区、城中村居住的多为流动务工人员。透过数据可以发现,各族群众的居住意愿并没有太大的差异,大多数人都表示“无所谓”,说明各民族群众不仅在空间上实现了互嵌,同时也达到了心理上的互嵌。这表明,各族群众在日常生产生活中能够做到相互包容、和谐共处、以心交心。社区是民族关系构建的重要场所,通过构建互嵌式社区可以有效促进少数民族群众更好地适应和融入城市生活,进一步加深民族团结[11]。

图3 居住分布情况

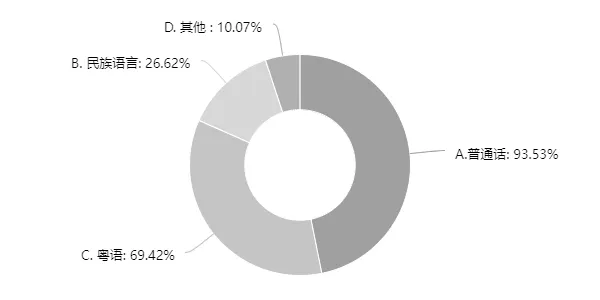

3.文化层面:各民族交流互鉴,共建精神家园

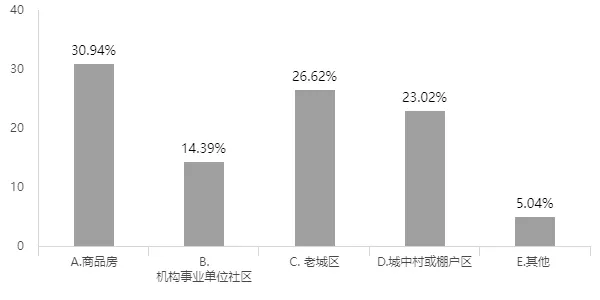

语言文字作为文化载体和沟通工具,能有效打破各民族间交流交往交融的天然屏障[12]。样本数据显示,掌握普通话的达到93.53%;民族语言的使用相对较少,占26.62%;粤语的使用达到了69.42%(见图4)。笔者在走访的过程中发现,不会普通话的群体既有年老的本地居民,也有来自其他地区的少数民族群众。推广普及国家通用语言文字是铸牢中华民族共同体意识的重要内容[13]。从这方面来看,语言技能的提升仍然是当前民族事务治理的重要任务之一。调查数据显示,与不同民族的人交流时使用普通话的较多,占91.37%;使用粤语的占35.97%;使用民族语言的占8.63%。通过调查发现,除了个别居民不会普通话之外,大部分居民都同时掌握国家通用语言和粤语,在日常生活也会用到民族语言、英语、客家话等。综合来看,在广州这个城市,各族群众能有效顺畅地进行交流。

图4 语言使用情况

每个民族都具有自己独特的风俗习惯,在交往交流过程中需要大家互相尊重和包容。据社区工作人员介绍,当地居民中汉族居多,少数民族人口较少,除了满族、回族是世居民族之外,其余少数民族人口大多为外来务工人员。针对“有遇到过因风俗习惯差异而引起的矛盾纠纷吗”这一问题,66.91%的样本选择“没遇到过”,28.42%表示“偶尔遇到”。这在一定程度上反映出各族群众在风俗习惯上能够相互包容和理解,共同融入城市生活。

(三)广州市加强各民族交往交流交融的实践经验

通过对广州市海珠区三个街道各民族交往交流交融现实情景的调查,我们发现不同民族之间能够友好相处、互相包容,整个社区呈现一幅和谐向上、其乐融融的画面。这离不开“广州模式”所带来的治理效益。“广州模式”极大地缓解了流动人口城市融入问题,在拉近民族情感,增进民族认同以及促进各民族交往交流交融方面起到不可或缺的作用。

1.以民族团结进步创建为抓手,促进各民族广泛交往

广州市各级统战和民宗部门为加强各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识,多措并举,取得了理想的效果。一方面,构建“互联网+民族团结”宣传平台,多途径加强民族团结进步宣传教育。在少数民族人口聚居的地方设立“民族之家”“两站一队”等,以群众喜闻乐见的形式开展民族政策宣传。如在地铁、公交站台和城市电视播放民族政策公益广告,发放民族团结进步宣传品,举办民族政策法规讲座、民族知识竞赛,文艺巡演进企业、进学校、进社区、进乡村活动等。另一方面,多维度开展民族团结进步创建活动。以铸牢中华民族共同体意识和加强民族团结为主题,每年围绕“民族团结进步活动月”和重大民族节日开展“广府庙会巡演”“迎新春民族音乐会”“少数民族青少年夏令营”等活动,把民族团结的内容融入其中,唱响民族团结进步主旋律。社区的居民尽管来自不同的地方,有着不同的民族身份和不同的信仰,但大家都表示愿意参加其他民族举办的节庆活动,且“非常愿意”参加的比例超过半数,达到56.57%,“比较愿意”的比例也有23.02%。

2021年4月,广州市海珠区民宗局将党史学习和民族节庆相结合,举办“学党史 感党恩 听党话 跟党走”——海珠区“三月三”民族节庆联欢活动,活动吸引了近100名各族群众参加。活动现场展示了丰富多彩的民族艺术,既有民族特色歌舞、国粹《川剧变脸》、奇幻魔术,也有诗朗诵《我爱您,伟大的中国共产党》等表达爱党爱国之情的主旋律。丰富多彩的节目展现了各民族文化交相辉映的美好画面,各族群众不仅深化了对党史的认识,还提升了对中华民族优秀文化的理解和认识,进一步推动了铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步工作向纵深发展。

2.以构建相互嵌入的社会结构和社区环境为载体,促进各民族全面交流

2014年以来,广州市致力于推动建立各民族相互嵌入的社会结构和社区环境,创造各族群众共居、共学、共事、共乐的社会条件[14]。其一,各民族群众友好相处,和谐共居。自2011年开始,广州在少数民族流动人口居住较为集中的街道设立“民族之家”,通过社会购买服务,在社区开展“民族之家”创建工作。“民族之家”除了作为各族群众交流互动的空间场域,同时也承担着民族团结教育、法制宣传、社区联络和日常管理等职能。到2020年6月为止,海珠区、天河区、白云区61个街道的“民族之家”已经全部建立并运行,这极大促进了社区各族群众的交往交流交融。其二,各民族居民生活上互帮共学。在对社区居民情感态度的调查中,认同“各民族都有优点,应该互相学习和互相帮助”观点的人数占比为93.16%,其中汉族、壮族、回族、瑶族等几个民族的认同比例依次为92.1%、90.0%、100%、84.21%。从情感态度的调查结果来看,各族群众都能做到互帮共学,共同进步。为促进少数民族学生能更好地融入校园,广州市民宗局组织少数民族群众与少数民族大学生举办“民族团结一家亲”结对认亲,组织宗教场所人员与少数民族困难家庭结成帮扶对子,相互帮助,加深友谊,增进各族群众的情感交融。在学校设立“民族团结进步奖”等奖项,传递党和政府对各族学生的关怀。其三,充分利用各民族传统节日,积极开展慰问、文艺表演、座谈会、联谊交流等活动,营造各民族手足相亲、守望相助的氛围。2020年9月,在国庆和中秋佳节到来前夕,海珠区民宗局、广州市回族历史文化研究会、海珠区民族团结进步协会联合举办以“迎国庆、贺中秋、民族团结一家亲”为主题的同心茶叙会,吸引了众多不同民族的同胞参加。社区群众在此次活动中增进了民族间的情感交流,更加团结包容。

3.以健全完善少数民族流动人口服务管理体系为依托,促进各民族深度交融

2016年,广州市被国家民委授予“全国少数民族流动人口服务管理示范城市”称号,中央统战部调研组将广州城市民族工作经验总结为“广州模式”向全国推广。首先广州市以健全完善少数民族流动人口服务管理体系为依托,明确少数民族流动人口在城市就业、居住、入户、子女入学、法律援助等方面需求,理清服务管理目标任务,使其更好地融入城市。其次,充分发挥“少数民族流动人员联络站”“两站一队”“民族之家”等平台的积极作用,为广大少数民族群众提供技能培训、劳动就业、子女入学等服务,进一步推动少数民族流动人口的社会融入,促进各族群众深度交融。再次,加强服务管理队伍,组建清真拉面店联络员和新疆籍少数民族联络员队伍,充分发挥少数民族流动人员联络站功能。2021年11月,广州天河区来穗人员服务示范中心正式启动,该中心注重发挥党建引领作用,为来穗人员提供各种基础服务和学习交流空间,引导来穗人员更快更好融入广州社会生活,增强来穗人员的获得感、幸福感、安全感和城市归属感。广州市来穗局不断完善积分制入学、入户、承租公租房等具有广州特色的政策法规体系,对包括少数民族在内的流动人口实施无差别服务,不断促进少数民族流动人口“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”。

四、结语

城市民族工作是整个民族工作的重要组成部分,直接影响着整个民族工作的效果[15]。可以说,只有做好城市民族工作,才能赢得民族工作未来[16]。通过对广州市海珠区各民族交往交流交融历史与现实的调查,可以发现,广东省、广州市、海珠区各级民宗部门,以及海珠区民族团结进步协会等相关组织都非常重视城市民族工作,积极推动广州市民族团结进步事业,促进各民族交往交流交融。多年来,广州市不仅通过多种方式培育和铸牢各民族人口的中华民族共同体意识,而且积极构建嵌入式社区,不断创新城市流动人口服务管理工作,为各民族共居共学共事共乐营造良好的社会环境,从而促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。在新的历史起点上,要准确把握和全面贯彻习近平总书记关于加强和改进党的民族工作的重要思想,积极引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,逐步实现各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面的全方位嵌入,促进各民族在理想、信念、情感、文化上的团结统一,守望相助、手足情深。