西湖凹陷平湖构造带断裂垂向封闭性研究

2022-06-09孙思尧范昌育蒲仁海王刚王爱国黄雷

孙思尧 ,范昌育 ,蒲仁海 ,王刚 ,王爱国 ,黄雷

(1.西北大学大陆动力学国家重点实验室,陕西 西安 710069;2.西北大学地质学系,陕西 西安 710069)

0 引言

近年来,断层侧向封闭性研究取得了长足进步,解释或解决了大多数断块油气田成藏及预测问题[1-5]。尽管如此,随着断块油气藏勘探的不断深入,发现在一些地区如渤海湾盆地[6-7]出现了断层侧向封闭性好、油源充足、运移路径畅通而无法成藏的案例。

西湖凹陷平湖构造带发育大量的断块、断鼻圈闭。前人在西湖凹陷平湖构造带断层侧向封闭性研究方面开展了大量工作[8-10],却没有对断层垂向封闭性进行研究。随着西湖凹陷勘探的深入,发现众多断块圈闭在油源和运移条件满足、侧向封闭性良好的情况下,依然无法成藏的现象。

断层的封闭性由侧向和垂向封闭性构成,忽视任一方面都将导致断块圈闭预测失利。在油源充足、运移路径畅通的前提下,若断层垂向封闭,侧向未封闭,则深层的油气会运移至圈闭浅层沿断层侧向泄露;若断层垂向开启,油气势必会沿断层垂向泄露。只有断层垂向、侧向均封闭,油气才会成藏。西湖凹陷平湖构造带平中段P5小层是一套稳定并且连续的泥质岩准区域盖层,本文通过分析P5准区域盖层上下油气、压力分布已及岩石物理学性质,使用泥岩涂抹系数法对断层垂向封闭性进行评价,进而得到断层垂向封闭的临界值,并以此对典型失利断块进行了分析,为该区及同类地区断块圈闭油气藏的预测提供了依据。

1 地质概况

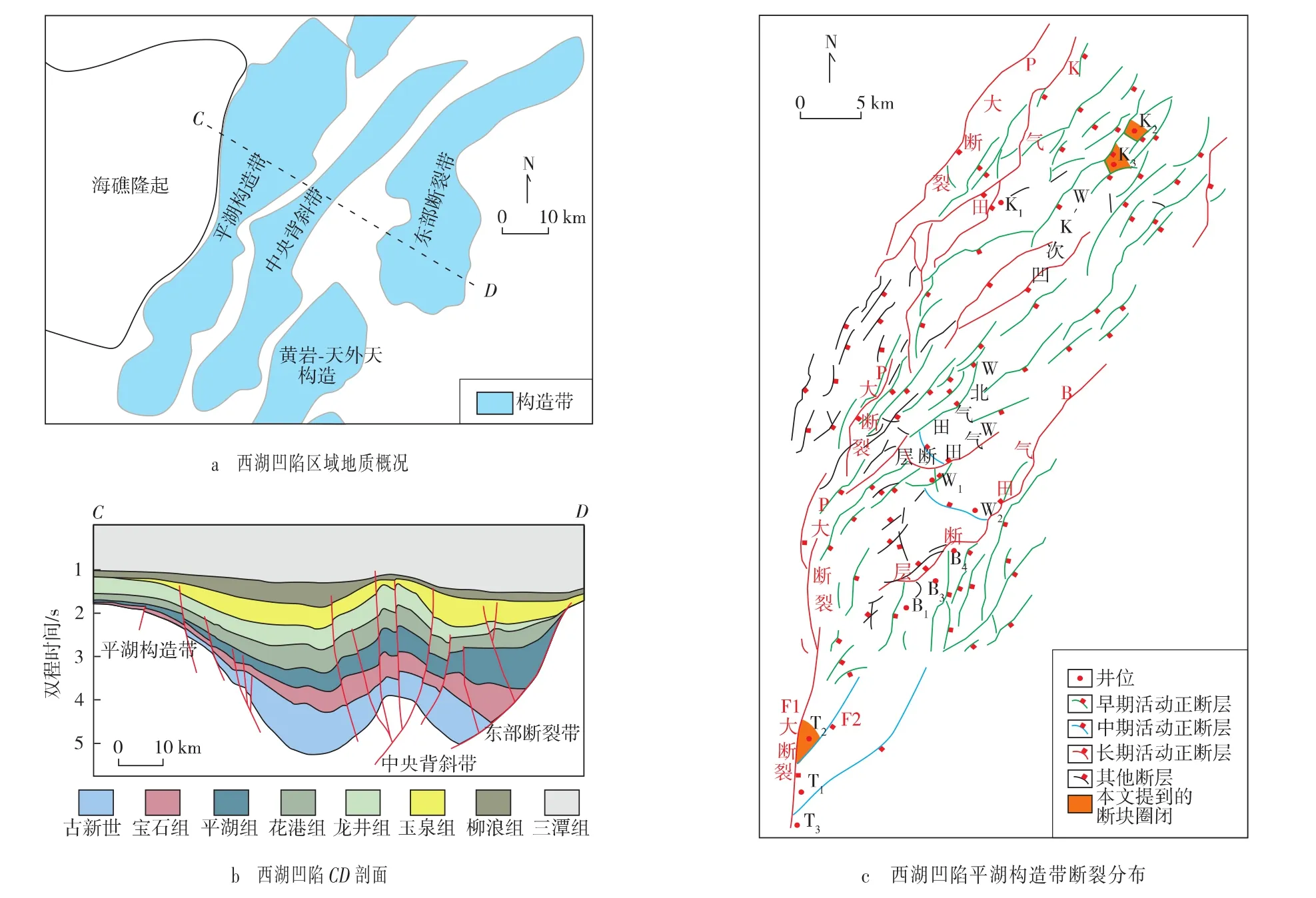

在中国东海盆地内,东北向的西湖凹陷是由古近纪大陆边缘巨块演化形成的。西湖凹陷可分为平湖构造带、中央背斜和东部断裂带3个构造子单元,平湖构造带是本次的研究区(见图1a)[10-11]。根据现有勘探资料,平湖构造带目前勘探的区块有W油气田、K气田、P油气田、T气田以及B气田,而W-K次凹目前尚未勘探。

据现有的钻井资料解释,西湖凹陷新生代地层由老到新依次为:宝石组(E2b)、平湖组(E2p)、花港组(E3h)、龙井组(N11l)、玉泉组(N12y)、柳浪组(N13l)、三潭组(N2s)和第四系东海群(Qd)[12](见图 1b)。平湖组为主要的油气勘探层系,烃源岩主要是位于泥岩厚度较大的平下段(P11—P12),平中和平上段烃源岩基本不发育[13]。平湖组地层由新到老分为四段以及细分为12个小层,分别是P2—P4(平上段)、 P5—P8(平中段)、P9—P11(平下上段)以及P12(平下下段)。地震反射层分别是平上段顶T30、平中段顶T31、平下上段顶T32、平下下段顶T33。平湖组和上覆的花港组存在不整合接触,缺失小层为P1[14]。在研究区西湖凹陷平湖构造带,纵观整个平湖组,在平中段P5小层是一套稳定并且在平面上分布连续的泥质岩盖层,厚度20~70 m,可作为平湖构造带的准区域盖层[15],研究区边缘位置P5准区域盖层厚度小,研究区中间位置P5准区域盖层厚度大。根据现有井资料,围绕研究区边缘位置的油气显示并非良好,多为失利井,而研究区中间位置的油气保存良好。同时平下上段最大海泛面附近(P11小层)也可作为阻挡平湖组深层油气的盖层[16],而平湖组大量的油气位于平中段以及平下上段,极少油气位于平湖组平下下段P12小层,因此平湖组P5准区域盖层为平湖组油气的主控盖层。

图1 西湖凹陷平湖构造带构造位置、断裂分布及CD剖面

西湖凹陷的形成可分为3个阶段,分别是断陷期、断-坳转换期和坳陷期[17]。研究区发育正断层,断层根据所断层位可划分为早期活动型、中期活动型和长期活动型,早期活动型断层切割T30—Tg,中期活动型断层切割 T24—T32,长期活动型断层切割 T20—Tg(其中基岩顶面为Tg,花港组顶面为T24,柳浪组顶面为T20),断层断距整体呈上小下大分布(见图1c)[10]。西湖凹陷平湖构造带圈闭类型以断块和断鼻为主,圈闭形态受断裂控制[18],油气藏富集程度依靠于区域性泥岩盖层[19]。平湖构造带地层受断裂影响呈西高东低阶梯状分布,并且控圈断层基本都切割P5小层,深层成熟的油气可通过P5准区域盖层进行垂向调整。

2 断层垂向封闭机理

2.1 断层面紧闭封闭机理

断层面紧闭封闭机理是一个理想化的模型机理,把断层带看成断层面进行研究。并且,国内学者认为断层带里面没有填充物仅仅靠断层面接触,断层垂向封闭性主要靠断层面的压力来决定[20]。当断层面埋深越大,上覆地层对断面的压力越大,断面就会越紧闭,孔隙度和渗透率越差,进而断面的排替压力就会越大,断层垂向封闭性越好[21]。但在三维模型上看,沿着断层走向断层面并不是光滑平整的,而是凹凸不平的,因此当断层面紧闭时,就会存在渗漏的空间,以致油气泄漏。断层面紧闭机理还不能使断层垂向完全封闭。

2.2 断层带内泥质填充物封闭

断层两盘并不是靠断层面接触,而是靠断层两盘的断裂带接触,断层在活动时期断裂带中会填充一些沙质、泥质的物质。断层是否可以在垂向上封闭住深层运移上来的油气,靠的是断裂带中的泥质物质。当断裂活动时,将盖层中的泥岩进行拖拉,泥岩发生涂抹,填充断裂带中的渗漏空间,进而使断裂带垂向封闭,油气无法沿断裂带向上运移[22-23]。同时碎裂作用和后期矿化作用也会影响断层垂向封闭性,断裂带填充物越细和胶结作用越强,孔渗性越差,排替压力越大,即当断层岩排替压力大于或者等于下伏岩石压力时,油气不易沿断层垂向泄漏;反之,断层垂向封闭性越差[21]。当断距很大,将盖层泥岩涂抹拉断,那么断裂带中即存在泥质物,断层垂向也会开启。因此断层垂向封闭须满足盖层为泥质岩石并且断距合适,断层垂向才会封闭。

3 断层垂向封闭性定量评价

3.1 评价方法

泥质岩石在地表以下,随着埋深的增加,其岩石的物理力学性质会发生变化。当埋深较浅时,岩石呈脆性变形阶段;当埋深进一步增加时,温度和压力同时作用,使岩石会过渡为脆-塑性变形阶段;当埋深较深时,岩石最终会呈塑性变形[24]。

国内学者认为,当泥质岩盖层的岩石性质呈脆性时,可使用断接厚度法定量评价断层垂向封闭能力[25];当泥质岩盖层在脆-塑性变形阶段时,断裂容易形成典型的泥岩涂抹结构,泥岩涂抹的连续性决定断层垂向封闭的能力,可使用SSF(泥岩涂抹系数)法进行定量评价断层的垂向封闭能力[26]。当泥质岩盖层在塑性变形阶段时,断层垂向上是封闭的[27]。

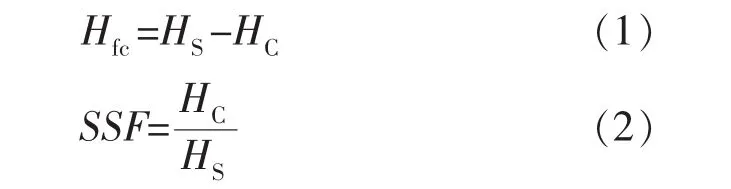

式中:Hfc,HC, HS分别为断接厚度、断距、盖层厚度,m。

西湖凹陷平湖构造带P5准区域盖层,岩性以泥岩为主。根据岩石力学性质,西湖凹陷西斜坡脆性系数低,岩石学性质呈脆-塑性变形阶段并且盖层稳定[28],断裂将盖层拉张时会形成泥岩涂抹,因此本文决定利用SSF法进行评价西湖凹陷断层垂向封闭性。

3.2 评价结果

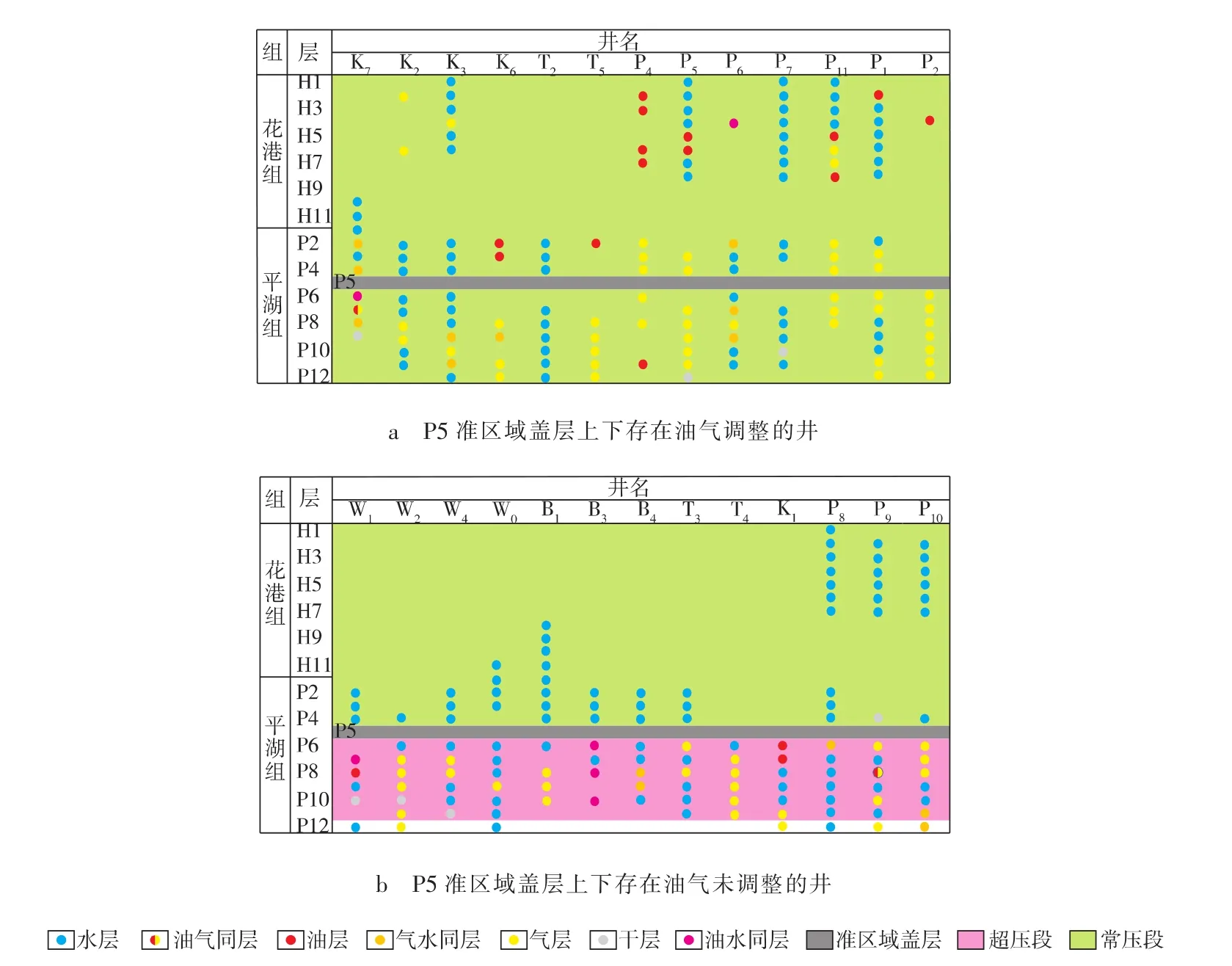

研究断块圈闭的控圈断层在垂向上是起封闭作用还是起输导作用,取决于断层和盖层的配置关系。若断层垂向开启,深层油气在盖层之上成藏,断裂则起输导作用;若断层垂向封闭,油气被封堵在盖层之下,断裂则起封闭作用。因此可通过盖层上下的油气显示初步说明控圈断层是否垂向开启,若油气在盖层上下呈“上油(气)下油(气)”、“上油(气)下水”和“上水下水”分布,那么油气发生垂向调整,控圈断层垂向开启;若油气在盖层上下呈“上水下油(气)”,那么油气未发生垂向调整,控圈断层垂向封闭(见图2)。

如果仅仅利用盖层上下的油气分布来判断控圈断层垂向是否封闭是片面的、不可靠的,所以利用地层压力数据对控圈断层垂向封闭性进行验证。当盖层上下地层不是同一套压力体系时,即盖层之下地层为超压体系,盖层之上地层为常压体系,利用实测压力数据可以确定油气是否沿断裂垂向运移。若地层实测压力在盖层之下表现为超压,之上表现为常压,证明断裂垂向封闭,并且盖层上下油气显示为“上水下油(气)”,那么油气没有通过垂向运移也没有通过侧向运移;当上下油气显示为“上油(气)下油(气)”,证明盖层之上的油气是沿断层侧向运移至此。若实测压力在盖层上下都表现为常压,证明断裂垂向开启。当盖层上下地层是1套压力体系时,利用实测压力数据来验证断裂垂向的启闭性则毫无意义。

根据现有资料,西湖凹陷平湖构造带地区储层呈现2套压力系统,分别为正常压力系统和超压系统[29],平湖组上段为常压系统,平湖组中下段 (3 500~4 000 m)发育超压[30]。本次研究对26口资料相对齐全的井附近断层圈闭进行断盖配置的分析。如图3a所示,图中13口井中P5准区域盖层上下均有油气显示,并且地层压力均为常压,证明断层垂向开启;如图3b所示,图中13口井中P5准区域盖层之下有油气显示,地层压力为超压,P5准区域盖层之上无油气显示,地层压力表现为常压,证明油气未沿断层侧向运移至盖层之上并且断层垂向封闭。

图3 西湖凹陷平湖构造带P5准区域盖层上下油气显示情况

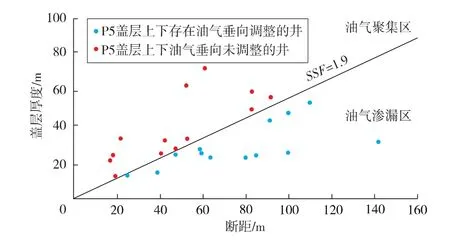

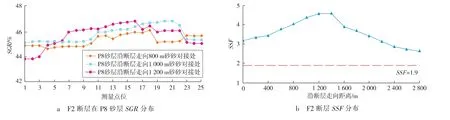

依据以上理论,利用SSF法对控圈断层垂向封闭性进行定量评价(见图4)。图3a中13口井的控圈断层SSF值均大于1.9,断层垂向开启,图3b中13口井的控圈断层SSF值均小于1.9,断层垂向封闭。因此,本次研究以SSF等于1.9作为西湖凹陷平湖构造带断层垂向是否封闭的界限。

图4 断盖配置关系及油气聚集-泄漏对应的SSF界限

西湖凹陷平湖构造带边缘部位断层垂向封闭性差,构造带内部断裂垂向封闭性良好,这是因为边缘位置断裂断距大而P5准区域盖层厚度小,内部位置断裂断距小且准区域盖层厚度大。构造带W-K次凹目前是勘探空白区,该次凹位于构造带内部,预测断层垂向封闭性良好,因此W-K次凹是西湖凹陷平湖构造带良好的勘探有利区。本次研究认为西湖凹陷平湖构造带断裂垂向封闭性对油气的保存起着非同小可的作用。

3.3 典型断层圈闭分析

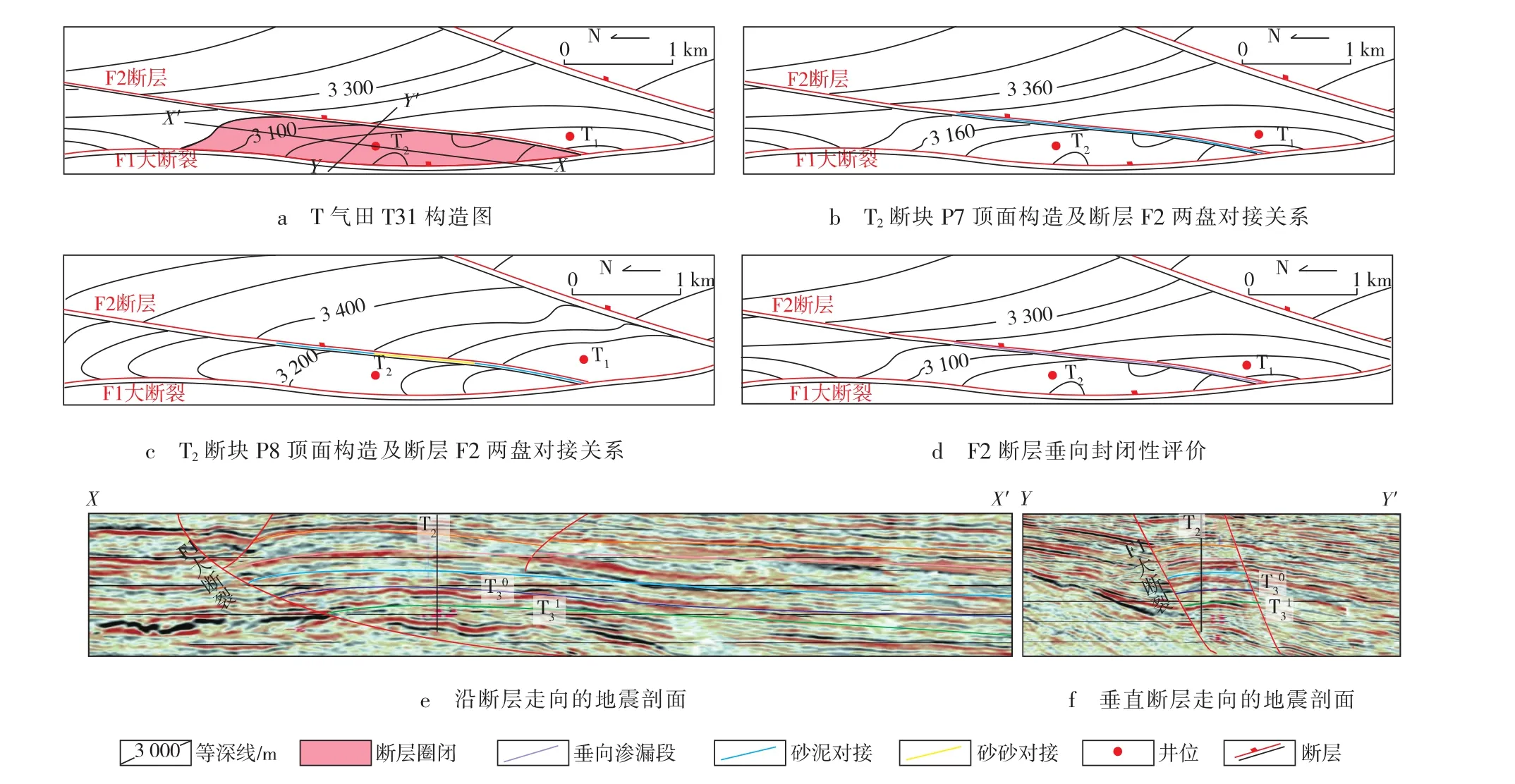

T气田位于西湖凹陷平湖构造带平北地区南部,为西湖凹陷典型的断层所控制的气田,T2井位于T气田北部,由图7a,7e,7f可识别出该圈闭是由2条同向断层F1大断裂和F2断层所控制。T2井为失利井,T气田主力砂层组是P7,P8砂层,砂层厚度分别是32,26 m,而T2井P7,P8砂层只含水,其他砂层均无油气。但该地区暗色泥岩和煤厚度大,成熟度高[31],生烃条件好,发育多期叠置的大型砂体[18],并且T1井与T2井仅一条断层之隔,而T1井钻井发现工业油气。本次研究将对T2失利井进行封闭性综合解剖。

3.3.1 断层侧向封闭性定量评价

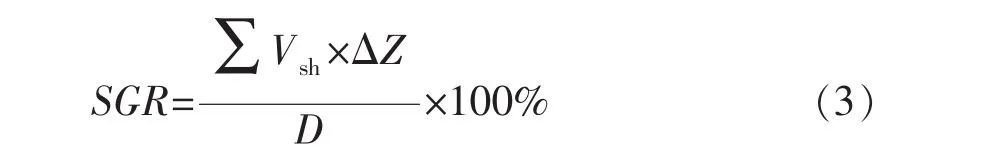

为了排除T2井主力砂层失利是由断层侧向封闭性差导致,因此首先研究T2断块控圈断层的侧向封闭性。利用断层侧向封闭性评价常用的断层岩比率(SGR)法[32](见式 3)和 Knipe 图解[33]对断层侧向封闭性进行半定量评价。对于一条被解剖的断层而言,若断层垂向开启,断层无论有多大的SGR值均不能封闭。因此,在定某个区块的断层侧向SGR封闭界限的时候,需要确定断层垂向封闭。若未考虑到断层垂向封闭,会导致SGR界限值偏高,从而会漏评大量有利断块,导致预测失利。一般认为,SGR为62%是断层侧向封闭的界限[10],之所以SGR界限值偏高是因为前人并未提及和考虑到断层垂向上是否封闭。本次研究在保证断层垂向封闭即SSF小于1.9的前提下,对23个水层和油气层进行SGR的计算统计和分析,油气层的SGR为22%~86%,水层的SGR为3%~29%,得到研究区断层侧向封闭界限为22%~30%。当SGR≥30%时,断层侧向封闭;SGR≤22%时,断层侧向开启。

式中:Vsh为泥质体积分数;ΔZ为地层厚度,m;D为断距,m。

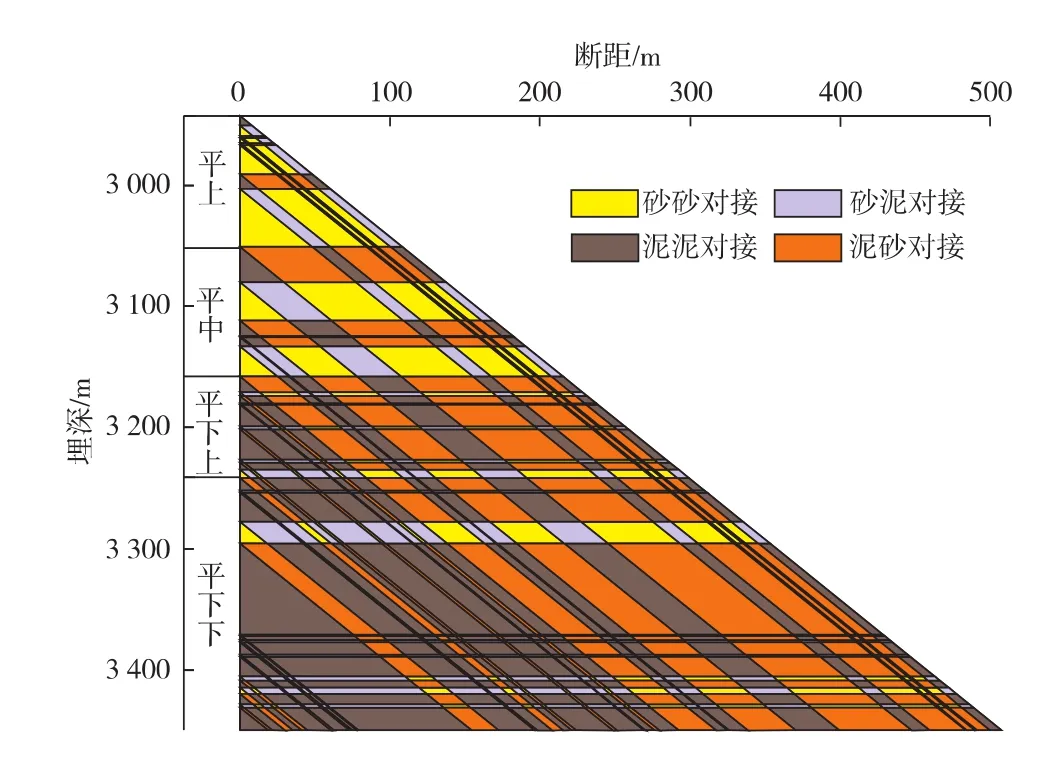

西湖凹陷平湖构造带F1大断裂为长期活动型断层,断层延伸长、断距大。F1大断裂在P7,P8砂层处已经和对盘的基岩对接,说明F1大断裂在P7,P8砂层处侧向封闭性良好,属于对接封闭。解剖F2断层的侧向封闭性,利用Knipe图解(见图5)和P7,P8砂层实测断距可知断面岩性对接情况 (见图6b,6c),P7砂层与对盘的泥岩对接,无需计算P7砂层SGR值,F2断层在P8砂层处沿断层走向距离存在砂砂对接,利用式(3)对P8砂层砂砂对接处的SGR进行计算,在P8砂层砂砂对接处的SGR为43.8%~46.0%(见图7a)。因此,F2断层在主力砂层P7,P8侧向封闭性良好。

图5 西湖凹陷平湖构造带T2断块Knipe图解

3.3.2 断层垂向封闭性定量评价

上文研究分析了该断层圈闭中F1大断裂、F2断层侧向封闭性良好,再进行解剖T2断块圈闭的垂向封闭性。利用SSF法对F2断层进行详细解剖,F2断层全段SSF均大于1.9(见图7b)。因此,F2断层全段垂向开启(见图6d),与圈闭不含油气只含有水相吻合。F1大断层为长期活动型断层,断距整体大于F2断距,所以F1大断层SSF大于1.9,这也是导致该圈闭不含油气的直接原因。当油气在深层成熟之后沿着断裂垂向泄漏,断层侧向封闭性再好也无法成藏,断层垂向封闭性在这个地区显的尤为重要。

图6 西湖凹陷平湖构造带T2断块构造剖面及F2断层封闭性评价

图7 西湖凹陷平湖构造带F2断层封闭定量性评价

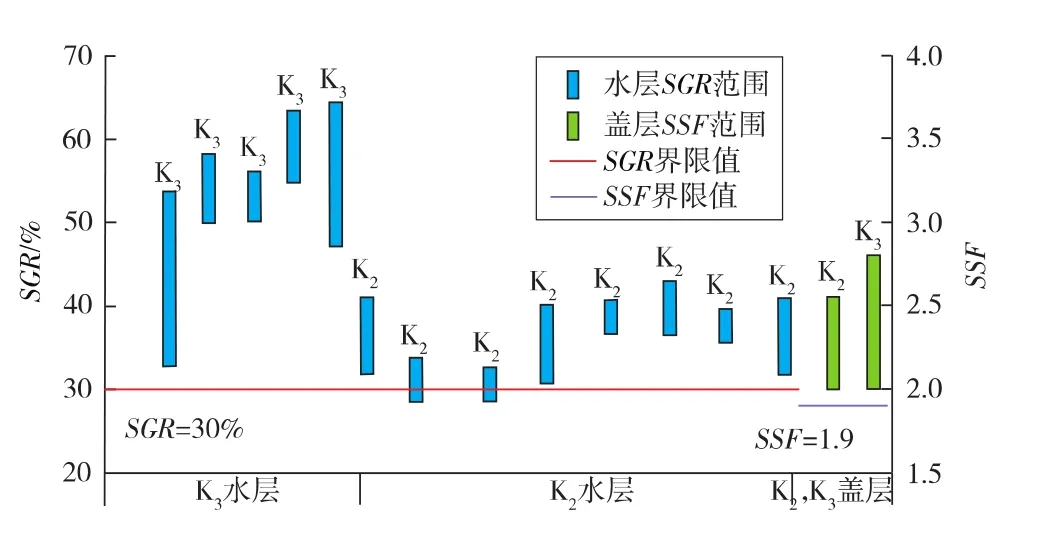

西湖凹陷平湖构造带除了T2断块之外还有众多断块失利,断块失利的主要原因是断层垂向封闭性差。如K2和K3断块,两断块位于西湖凹陷平湖构造带平北地区北部(见图1c),其平湖组中上段以及平湖组下上段均不见油气,而西湖凹陷平湖构造带K地区油源充足,运移路径畅通[34]。 K2井所在的断块失利,K2井所在断块的控圈断层SGR为28%~41%,K3井所在断块同样失利,K3井所在断块的控圈断层SGR为33%~64%,K2井所在断块的控圈断层于P5准区域盖层的SSF为2.0~2.5,K3井所在断块的控圈断层于P5准区域盖层的 SSF 为 2.0~2.8(见图 8)。 K2,K3断块在平湖组主力砂层未见油气,失利的主要原因是控圈断层垂向封闭性差,这同样也印证了断层的垂向封闭性在西湖凹陷平湖构造带地区对于油气成藏有着至关重要的作用。

图8 西湖凹陷平湖构造带K2,K3断块封闭性评价

4 结论

1)在西湖凹陷平湖构造带,当SSF大于1.9时,油气发生垂向调整,P5上下地层为常压,断层垂向开启;当SSF小于1.9时,油气未发生垂向调整,P5之上地层为常压,之下为超压,断层垂向封闭。

2)西湖凹陷平湖构造带W-K次凹断裂断距小,P5准区域盖层厚度大,断层垂向封闭性良好,该次凹是目前勘探的空白区,也是油气勘探的有利区。

3)西湖凹陷平湖构造带,油源充足、运移路径畅通、侧向封闭性良好的断块(如 T2,K2,K3断块)勘探失利的主要原因是垂向封闭性差。断层垂向封闭性的评价为提高该类断块勘探成功率提供理论依据。