土壤中微塑料的生态效应与生物降解*

2022-06-09刘鑫蓓董旭晟解志红马学文骆永明

刘鑫蓓,董旭晟,解志红†,马学文,骆永明

(1. 山东农业大学资源与环境学院土肥资源高效利用国家工程实验室,山东泰安 271018;2. 山东农业大学动物科技学院反刍动物营养与生理实验室,山东泰安 271018;3. 山东农大肥业科技有限公司,山东泰安 271000;4. 中国科学院土壤环境与污染修复重点实验室(南京土壤研究所),南京 210008)

塑料污染物的种类繁多,其产生的微塑料也并非单一的有机化合物,而是包含很多化学成分不同的塑料聚合物,例如聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚氨酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯等有机化合物。虽然一些塑料垃圾能及时地被回收利用,但大多数最终通过垃圾填埋场、污水处理厂等渠道进入环境中,而其中很大一部分会富集到土壤中。此外,微塑料在土壤中的污染与一次性塑料产品、地膜等农用材料的使用是密不可分的,灌溉和水培系统、温室的塑料膜、土壤改良剂中也都有塑料的使用。一旦这些难降解的塑料进入到土壤中,它们就会慢慢地被粉碎成更小的颗粒,从而加剧污染程度。在自然环境下,土壤中累积的塑料能通过光降解和热氧化降解等降解作用被破碎分解,但是这些破碎分解过程不能完全分解塑料碎片,而塑料作为新型污染物,土壤的自净能力对其分解能力极其有限,无法更进一步对塑料进行降解,最终这些塑料垃圾会成为直径小于5 mm 的塑料颗粒,称为微塑料。土壤中的微塑料会通过横向和纵向迁移扩大其污染范围,横向迁移主要指微塑料通过风、地表水等方式在土壤表层进行扩散,而纵向迁移是指微塑料通过土壤中的生物、水或者各种富集方式向更深层的土壤中进行扩散的过程。目前的研究表明,微塑料已广泛分布在世界各地的土壤中,并且有研究表明在30 cm 深的土壤中能发现微塑料的存在。微塑料广泛的分布面积和较大的环境累积量导致了很严重的生态效应,但目前还没有提出很有效的微塑料降解方法可以应对环境中的微塑料污染。因此本文从土壤环境、土壤微生物、植物体、食物链等方面综述了微塑料的生态效应,并且分析了近几年研究比较火热的微塑料生物降解方法,希望能提供一个对土壤微塑料生态效应的详细描述,并为微塑料的生物降解提供思路和参考。

1 土壤微塑料的生态效应

微塑料因为其本身的持久性、多样性和丰富性会对土壤环境造成很大的影响。土壤微塑料的生态效应主要来自三个方面:塑料的主要成分、塑料合成过程中的添加剂、在环境中吸收的污染物。由于颗粒大小不一且密度与土壤颗粒不同,微塑料会直接改变土壤的物理性质。小颗粒的微塑料可以很轻易地被土壤中的生物群体吸收,甚至有可能在食物链中累积。此外,微塑料较大的表面积也提供了吸附土壤中污染物的媒介,从而使污染物在这些颗粒上富集。因此,土壤中微塑料既可以被认为是环境污染物,也可以被认为是环境污染物的媒介。

1.1 微塑料对土壤理化性质的影响

研究表明微塑料会直接影响土壤的密度、无机盐含量和保水的能力等,较大尺寸(100 nm~5 mm)的微塑料颗粒甚至可以直接破坏土壤结构。由于微塑料的类型不同,每种塑料化合物的密度不同,因此其在土壤中的分布以及对土壤密度的影响也不同。通常,相比于土壤颗粒,微塑料具有更低的密度,微塑料的加入会降低土壤容重。微塑料颗粒的介入也会使土壤的团聚性发生改变,研究表明土壤中72%的微塑料参与了土壤团聚体的形成。土壤团聚体的形成大大增加了土壤的通气性和孔隙度,研究表明聚酯纤维与周围的土壤结合后,其形成的团聚体还将影响土壤的保水能力。微塑料颗粒及其团聚性也会为水分的运动创造一个通道,从而加速土壤水分的蒸发,导致土壤表面干裂甚至还可能破坏土壤结构的完整性。植物根系周围通常会富集很多微塑料颗粒,而这些颗粒可能会通过改变植物根系周围微生物群落的丰度来影响植物根系周围的土壤肥力。此外,微塑料还会影响土壤的pH,有研究表明高密度聚乙烯塑料会降低土壤pH,但是其他研究表明聚乳酸和低密度聚乙烯这两种微塑料能增加土壤pH。目前,不同种类的微塑料对土壤pH 产生不同影响的原因还存在争议,需要更进一步的试验研究。

总之,微塑料的存在可能导致土壤理化参数的变化,如土壤结构、容重、持水能力、pH 值和养分含量。这些土壤中的变化可能会通过植物的根系间接影响到植物体的根系发育、生长情况和养分吸收等过程。

1.2 微塑料的吸附性对土壤健康的影响

微塑料具有较大的表面积和疏水性,它能够将重金属和疏水性有机污染物等有毒化学品集中在其表面,成为这些污染物的载体,从而对土壤中的动植物造成更进一步的危害。由于微塑料种类较多,且每种材料的化学和物理特性不同,不同塑料材质的表面积和分子极性,也会影响微塑料对重金属的吸附能力。自然情况下在土壤中放置时间越久的微塑料,会吸附越多的重金属,比如老化的聚氯乙烯颗粒中积累了更多的铜和锌。暴露在阳光中越久,阳光中的紫外线照射越会增加土壤表面微塑料对重金属的吸附作用,因此微塑料在土壤中存在的时间越长,其构成的生态危害就越大。塑料制造过程中为了增加其韧性和强度会添加额外的有机或无机添加剂,这些添加剂可能包括除酸剂、润滑剂、光稳定剂、热稳定剂、颜料、抗静电剂、抗氧化剂和增塑剂。这些人工添加剂以及这些添加剂在土壤中吸收富集的有机污染物也会对土壤环境和生物造成很大的影响。微塑料的吸附能力与吸附剂的疏水性密切相关,极易吸附疏水性的有机物。土壤中的疏水性有机物主要包括多环芳烃、多氯联苯、有机农药,这些疏水性有机化合物被吸附到微塑料表面后,通常会导致严重的复合污染。由于较强的吸附性,在研究土壤微塑料的过程中,有必要检测土壤中含量较高的农药、重金属等其他污染物,来判断微塑料是否会与其他污染物形成复合污染,从而加剧土壤的污染程度。

在畜牧业中存在抗生素大量使用的现象,而过量的抗生素则随动物粪便一起排放到了土壤中。微塑料较大的表面积,多孔结构也让其对抗生素有很强的吸附能力。最近研究表明四环素类抗生素可以与土壤中的微塑料形成复合物,并能在微塑料周围土壤微生物群落中产生抗药性。微塑料是否会驱动抗性基因增加细菌的耐药性目前尚无定论,需要进行深入探讨。

1.3 微塑料对土壤微生物的影响

微塑料能改变土壤的理化性质、土壤粒度和土壤环境,而这些改变会直接影响土壤微生物群落的功能和结构多样性,从而导致更严重的土壤环境问题。微塑料还可以通过吸收太阳辐射来提高土壤的温度,在寒冷的地区,土壤温度的细微升高很可能会改变其中的微生物群落。与周围的土壤颗粒相比,由于微塑料颗粒凹凸不平的表面和表面附着的各种物质,会使微塑料周围会形成与土壤中完全不同的微生物群落,而塑料周围的群落形成的生态系统通常被称为塑料圈(Plastisphere)。塑料圈,是一个最近被命名的人造生态系统,这个术语最初是指从北大西洋亚热带环流收集的微塑料上的生物群落。微塑料进入环境后,环境中的细菌或其他原核生物会通过可逆附着率先黏附在微塑料的表面,这些生物会在微塑料表面形成诸如菌毛、黏附蛋白和胞外多聚物等机制促进不可逆的附着,然后随着各种微生物的附着和增殖生长,生物之间产生更多样化的协同和竞争关系,最终形成了一个复杂的生物群落,即为“塑料圈”。在海洋中,塑料圈由一些光养生物、原生生物、共生菌落和病原体组成。近5 年塑料圈在海洋中的研究有了一定的进展,但在土壤中塑料圈的研究还比较少。通常塑料圈的生物群落与周围环境有显著差异,一些细菌群,如弧菌科(Vibrionaceae)或假交替单胞菌科(Seudoalteromonadaceae),能够在塑料圈中大量繁殖,但在塑料圈周围环境中很少发现。在土壤的微塑料颗粒表面中,研究人员发现了绿弯菌门(Chloroflexi)、酸杆菌门(Acidobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、芽单胞菌门(Gemmatimonadetes)、节杆菌属()、链霉菌属()、诺卡氏菌属()、气微菌属()、两面神菌属()和分枝杆菌属()的一些细菌。

以“大语文”观为先导,《语文课程标准》中“努力建设开放而有活力的语文课程”及综合性学习的要求,都昭示着语文作业的开放性势在必行,多姿多彩的自然社会及网络的普及又为语文作业的开放性提供了诸多条件。

1.4 土壤微塑料对植物体的直接影响

在农用地土壤中生长的植物,通常会使用覆盖地膜、施用有机肥等措施,而这些措施也增加了农业作物接触微塑料的机会。由于其颗粒本身具有较强的黏附性,较小颗粒的微塑料极易被植物根系分泌的多糖黏液黏附从而被植物根系吸收,此外小颗粒的微塑料在受到挤压力的作用下能够进入到狭小的根部质外体空间,会进一步渗透进入根系皮层组织甚至到达植物的导管组织中。进入植物根部后,这些塑料颗粒能从植物根部运输到植物的地上部分,蒸腾作用可能是塑料颗粒在植物体内运动的主要驱动力,并且蒸腾作用的加快会加速这一过程。

这些较小颗粒的微塑料进入或者接触植物体后,会影响植物体的健康。研究表明,土壤中的微塑料会减弱葱根部的生物量和根的伸张情况,甚至会影响菌根真菌在植物根系的定殖。不同粒度的聚苯乙烯均会造成生菜根和叶的氧化应激,并且损害根和叶的生长发育。其他的研究也表明微塑料对土壤-植物之间均具有潜在的威胁。由于微塑料种类较多,不同材质的微塑料会在土壤和植物中引起不同的反应,此外不同植物种类和土壤环境对微塑料的响应也不一样,因此在研究微塑料对植物体的危害时应该将土壤环境作为一个整体去考虑,进一步研究应该包括更多类型的塑料颗粒、植物种类和土壤条件,以便系统地评估土壤微塑料污染对植物体的影响。

土壤微塑料早期的研究主要集中在微塑料对种子发芽率的影响。Bosker 等的试验表明,微塑料颗粒会堵塞种子的气孔,从而降低78%的种子的发芽率。一些细长的微塑料纤维也会缠绕幼苗的根系,阻碍幼苗的生长。微塑料在植物体内富集的研究正在进行,若微塑料能在植物体内通过根部的导管系统分散到整个植物体,就会实现微塑料从土壤到植物体中的转移,造成更严重的危害,甚至可能进入食物链。研究发现3 μm 的聚乙烯颗粒能在水培的玉米根际区域检测出,但是由于颗粒较大无法继续到达植株的地上部分。小麦与生菜在含有微塑料的水培试验和废水灌溉沙土中生长时,研究人员在这两种植物的根、茎、叶中均发现了微塑料颗粒。水培条件下的研究表明,0.2 μm 的聚苯乙烯微球能被生菜的根部吸收并能转移到生菜的茎中积累,而1 μm 聚苯乙烯微球未能被生菜根部吸收。土壤中的聚苯乙烯微球能够转移到绿豆的叶片中,然后还会在该环境下的蜗牛体内富集。因此,土壤微塑料能够在植物体内富集,甚至是通过食草动物和昆虫在食物链流动。不同微塑料在植物体内的情况见表1。微塑料在植物体内的富集能力与其颗粒大小密切相关,颗粒越小的微塑料,越容易进入植物根系并且在叶片中积累。

表1 不同微塑料类型和粒径在植物体内的富集情况Table 1 Accumulation of different microplastic types and particle sizes in plants

1.5 土壤微塑料对陆地食物链的影响

塑料和相关污染物的营养转移已在水产食物网中得到证实,与水生环境相比,关于陆地上微塑料对生物健康风险的研究仍处于起步阶段。在水生环境中,水中聚苯乙烯纳米颗粒(24 nm)能通过淡水食物链从藻类到大型浮游动物体内,然后会继续通过采食进入金鱼体内。但是在土壤中,富集到植物体内的微塑料是否会在动物体内富集或者沿食物链传递的研究还比较少。

最近试验表明,微塑料可能会通过饮食、饮水和呼吸等方式进入动物体和人体。除了通过沿食物链层级传递外,土壤微塑料还能通过扬尘的方式扩散到空气中,从而被食物链中不同层次的动物通过呼吸吸入到体内。一旦微塑料进入生物体内后,可能会进入生物体内的循环系统,从而在动物体内各处积累。尽管在哺乳动物上微塑料进入机体循环系统的研究较少,但是在贝类的研究上,已经证明微塑料可以进入生物体的循环系统。

在畜牧生产中很多研究已经表明,微塑料可能会污染动物产品,如蜂蜜、牛奶等。在对墨西哥家庭散养鸡的调查中,微塑料已经在家禽的砂囊中被检测到,同时在周围的土壤和蚯蚓中也能检测到微塑料的存在,但在当地的植物内并未检测到微塑料,推测鸡可能通过啄食蚯蚓或者吞食土壤颗粒帮助消化的过程中将微塑料摄入到了体内。人类若在食用这样的砂囊时冲洗不干净,其内容物中的微塑料将直接进入人体消化道。在其他经济动物产品中,牛奶和蜂蜜中也发现了聚乙烯、聚丙烯和聚丙烯酰胺这三种材质的微塑料。但是微塑料是在动物体内富集后转移到这些动物产品中,还是在包装、加工、运输的过程中对这些产品造成的污染仍然未知。这些微塑料污染畜牧产品的途径,是通过饲料采食还是水或者空气的污染也有待进一步的研究。

尽管目前进行的土壤微塑料富集到植物体后是否会通过食物链传递到动物体内的研究还比较少,但在人体上微塑料的研究表明,调查的6 名女性中有4 名女性胎盘中检测出微塑料,且在母体侧、胎儿侧和绒毛膜三个部分均检测出了5~10 μm 大小不等的微塑料,这些微塑料很可能是通过食物链或者呼吸的方式进入母体循环系统从而到达胎盘,这个结果足以引起人们对微塑料的重视。有关微塑料的动物和细胞的添加试验表明,微塑料可以在人的肠道上皮细胞中积累,在小鼠的肠道、肝脏和肾脏中也均能发现微塑料的累积。累积在体内的微塑料会给动物机体造成不同的损伤,研究表明小鼠口服微塑料后,会减轻小鼠的体重,并且会影响小鼠肝脏中氧化应激和脂代谢过程。此外,塑料在制作过程中添加的有害化学添加剂,在其成为微塑料进入生物体后,也能对生物体产生更进一步的影响。尽管尚没有直接证据表明植物体内的微塑料会通过采食传递到动物体内,但是目前的大多数研究均表明,很多畜牧业产品已经受到微塑料的污染,即使含量很微少,但是这些微塑料通过食物链不断富集后,可能在人体内大量累积,最终可能会对机体造成很大的损害。

2 土壤微塑料的生物降解

目前针对体积较大的塑料的处理方法包括回收利用、填埋、热降解、机械降解和生物降解等。土壤中微塑料的颗粒较小,已经广泛融入土壤环境中的各处,无法进行回收或者富集。由于微塑料分布的广泛性,很难使用热降解等简单的方法对其进行无害化处理。因此,研究人员主要关注使用生物降解的方法对土壤中的微塑料进行降解,利用土壤中生物自身的运动和繁殖能力,也可以实现较大范围的微塑料降解。和其他方式相比,生物降解也更加安全、环保,有利于增强土壤环境对污染的自洁能力。目前研究发现,土壤中的昆虫、细菌和真菌均具有降解微塑料的能力,这些生物也都能成为解决土壤微塑料污染很好的对策。

2.1 微塑料的动物降解

有些昆虫能够咀嚼和采食蜂蜡或塑料制品,并且将这些物质用作唯一的碳源,能为微塑料的生物降解提供强大的生物资源。目前已有8 种昆虫被报道具有采食、降解塑料的能力,大部分的研究集中在黄粉虫、大麦虫和蜡螟幼虫上。幼虫期的黄粉虫、蚯蚓和蜡螟,已经被证明能吞食并在他们体内微生物的帮助下降解各种塑料聚合物。这些土壤中的昆虫通常起到富集土壤中微塑料的作用,它们能通过咀嚼的过程将微塑料磨碎并通过肠道中的微生物进一步分解微塑料。这些昆虫能降解微塑料的本质是其体内微生物的降解作用,因此除了直接从塑料圈分离可降解微塑料的微生物外,从这些昆虫肠道中进行微塑料降解菌的筛选也成为了一种可行的途径(表2)。

表2 微塑料降解昆虫及其体内参与降解的微生物Table 2 Microplastic degrading insects and their internal microorganisms

2.2 微塑料的微生物降解

塑料圈可以为很多微塑料降解菌等特殊微生物群落提供栖息地,这些微生物群落可以改变土壤生态系统的生态功能,并在微塑料降解过程中发挥作用,这也为微塑料的微生物降解提供了新的思路。虽然微塑料可以在环境中持续存在并具有一定的抗降解能力,但它们仍可以被一些微生物降解,其中细菌和真菌均能参与微塑料的降解作用,但仅仅靠一种单一的菌株很难完全降解微塑料,需要几种菌类形成复合物才能有效的降解微塑料。除了广泛分布于塑料圈中,这些能降解微塑料的微生物也存在于一些土壤动物的消化道内。微生物降解微塑料是一种安全、清洁、高效的微塑料降解方法,能在不破坏环境的情况下降解微塑料,利用微生物分布广泛的特点,也能很好地进行大面积微塑料的降解,因此微塑料的微生物降解,在近几年受到很多关注。

想要通过微生物降解微塑料,首先需要解决的是高分子量的微塑料很难进入微生物细胞的问题,而微塑料的化学结构也较为稳定,缺少微生物酶可以破坏的官能团,微塑料碳骨架的较高疏水性和结晶度也会给微生物附着产生影响。目前研究发现紫外光照射、热处理或化学处理,能在微塑料的碳链上产生各种官能团(羰基、酮基、硝基等)来降低疏水性,从而能促进微塑料的分解。微塑料完整的生物降解过程,首先要通过附着在微塑料表面的微生物或者土壤中的成分在微塑料的碳链上加入能被微生物结合和降解的官能团,然后通过微生物分泌的各种酶将微塑料分解为分子量低的单体或者脂肪酸、酮、醛、醇等物质,这些分子量较低的产物可以被微生物的细胞吸收,最终在细胞内进行分解代谢,产生CO、N等气体,从而实现微塑料的无害降解。

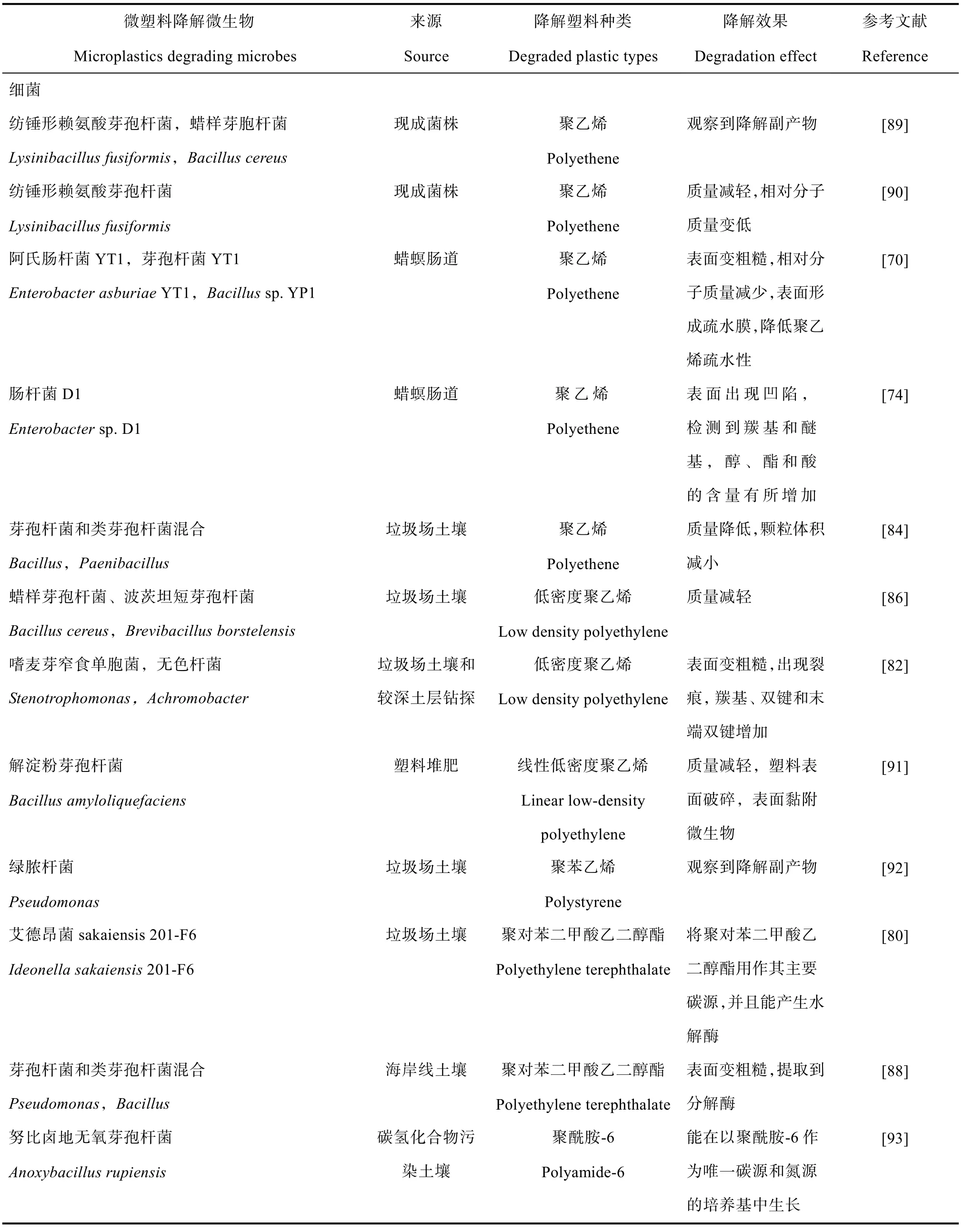

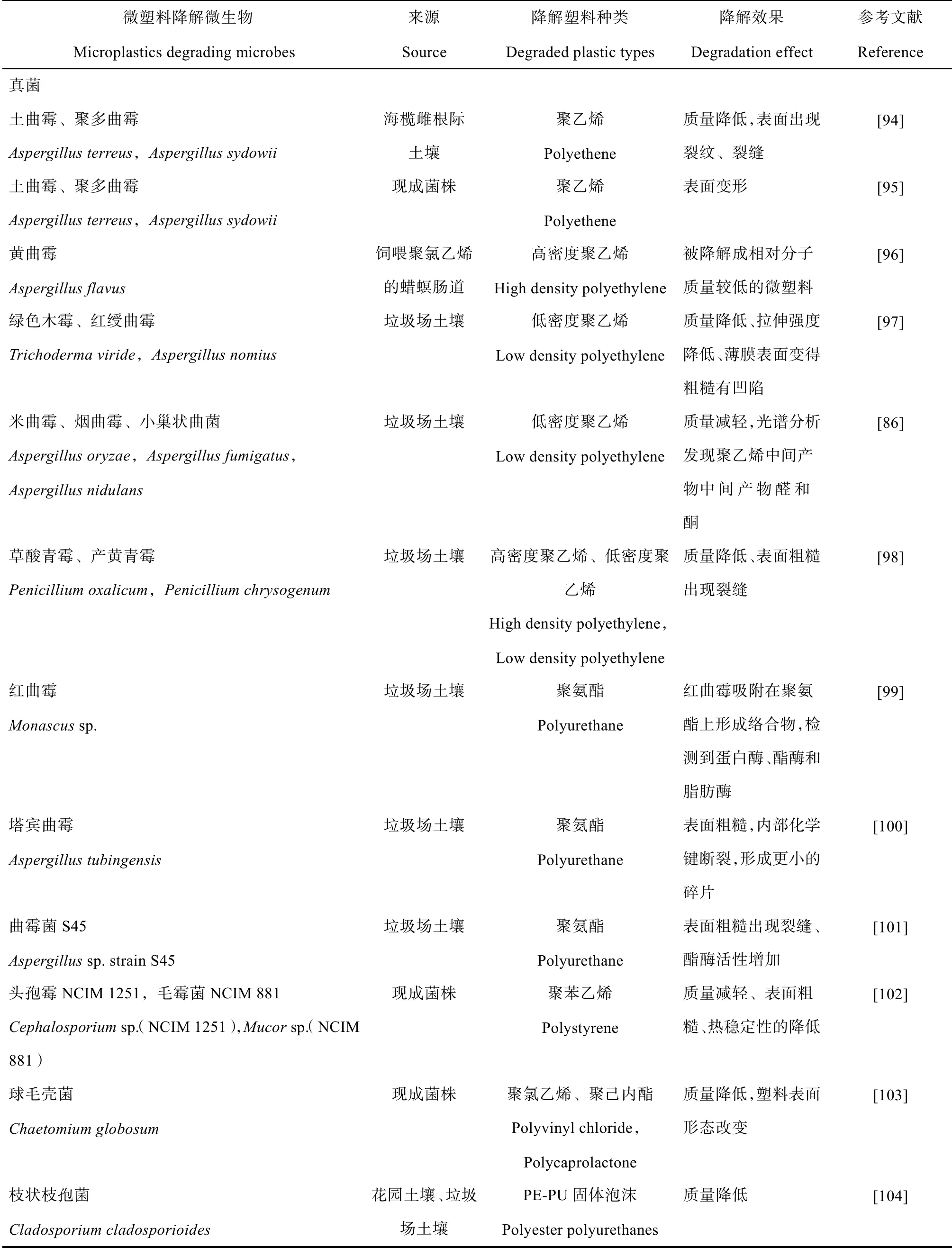

目前在微生物对微塑料降解的研究指标主要是微塑料的质量改变、拉伸强度和光谱学分析等。在微生物分解的微塑料研究主要集中在聚乙烯上,其他类型的微塑料降解菌也有研究,但是相对较少(表3)。对单一菌种的降解效果研究表明,真菌对微塑料的降解效果优于细菌。因为相比于细菌,真菌的菌丝能更牢固地附着在微塑料的表面,并且可能穿透到塑料颗粒内部,真菌也可以促进微塑料中羰基、羧基和酯基等化学键的形成,从而降低微塑料的疏水性,因此真菌在减少塑料污染对环境影响的方面具有很大的潜力。但无论是细菌还是真菌,单一菌株对微塑料的降解效果一般情况均比较有限,而由多种真菌和细菌的混合菌群,由于存在菌种间的协作关系,对微塑料往往有更好的降解效果。即使是同一塑料颗粒,颗粒不同位置的生物降解效果也不同,具体取决于该位置的微生物组成,往往单一的真菌和细菌的降解效果较差。尽管目前有大量的研究致力于微塑料降解菌的筛选,但是目前筛选出的微生物其降解速率均较慢,微生物与微塑料之间的相互作用尚不清楚,不同菌群之间的协作关系也较为复杂,想要通过微生物降解土壤中的微塑料还有很长的路要走。

表3 土壤中微塑料降解微生物Table 3 Microplastics degrading microbes

2.3 微塑料的酶降解

无论真菌还是细菌,微生物降解微塑料的本质是分泌各种降解酶,因此很多学者着手于通过直接的酶合成的方式进行微塑料的降解。微塑料降解酶按照其作用位置可以分为胞外酶和胞内酶,胞

外酶参与了微塑料聚合物的长碳链的解离,使其形成低聚物或二聚体从而能被微生物吸收到细胞内,被吸收到微生物体内后,胞内酶会进一步将这些低聚物进行分解。但由于微塑料降解酶的研究还刚刚起步,只有为数不多的研究对微生物降解过程中的酶进行了调查,而且关注的重点也主要集中在胞外酶。

续表

目前发现在微塑料降解过程中起重要作用的酶有蛋白酶、脂肪酶、角质酶、虫漆酶、锰过氧化物酶、木质素过氧化物酶和烷烃羟化酶等。不同类型的微生物产生的降解酶也不尽相同,比如杆菌属或芽孢杆菌属的细菌主要通过分泌蛋白酶的方式对塑料进行降解,而有些真菌则是通过分泌虫漆酶催化芳香族化合物的氧化来完成降解过程。这些胞外酶首先会与微塑料底物相结合,然后才能进行降解,因此酶与微塑料聚合物底物的结合对于维持酶生物催化剂的结构稳定性至关重要。酶的结合效果和催化活性受外界环境影响较大,由于土壤环境的多变性和复杂性,会直接影响胞外酶与底物的结合效果。目前很多研究仅关注了实验室环境理想情况下的酶降解,降解酶在土壤中真实的降解效果仍然有待研究。相比于微生物的研究,参与微塑料降解的酶更多且更复杂。酶制剂通常很难大面积地对土壤中微塑料实现降解,但降解酶作为微生物降解微塑料的本质,仍然不能忽视,在后续的研究中,应该得到足够的重视。

3 展 望

随着国家政策的颁布和环保意识的提高,微塑料作为新型污染物受到了越来越多的关注,其治理也在我国“十四五”的污染防治工作中占很重要的地位。越来越多的学者也开始关注微塑料的问题,土壤中微塑料的分布、土壤微塑料在动植物体内的积累、土壤微塑料的危害等方向的研究也逐渐增多,未来在对微塑料进行相关研究时,应该着重关注以下几个方面。

3.1 综合考虑土壤微塑料的生态效应

与海洋环境相比,土壤的环境和成分更加多样,微塑料在土壤中的扩散和分布程度也更加复杂。目前由于缺乏田间和实验室研究,关于微塑料在土壤中的转移和生物学影响的争论越来越多。在评估土壤中微塑料的影响时还要额外考虑到微塑料对土壤中其他污染物的吸附作用,以及微塑料是否会同这些物质产生联合效应,因此分析土壤微塑料的生态效应时要综合考虑微塑料对土壤可能产生的影响。

3.2 将土壤中生物与非生物部分作为整体进行研究

为了更好地评价土壤微塑料在时空变化条件下对土壤生物群的作用,需要更好地理解土壤中的塑料圈以及土壤微塑料对微生物区系的调控过程。应将土壤中的生物部分和非生物部分以及两者之间的相互作用作为整体去研究,从而能更好地研究不同部分之间的互作关系。不同类型的微塑料对污染物的吸附过程是不同的,微塑料类型是否会影响其对周围物质的吸附能力以及对塑料圈的影响也需要更进一步的研究。

3.3 分离培养微塑料高效降解菌

不同材质和粒度的微塑料周围可能会存在不一样的塑料圈和微生物群落,其降解菌之间也存在不同的互作关系。而不同农作物的根系往往也有其特有的微生物群落,这些微生物群落也会更进一步地和塑料圈中的微生物相融合,形成更复杂的互作关系。想要更好地分离微塑料降解菌,就要弄清不同菌属之间的互作关系,筛选高效的分解菌组合。目前分离得到的降解微生物效率普遍较低,因此,参与塑料降解过程的微生物和酶仍需要被进一步揭示。

3.4 土壤微塑料研究应更接近真实的自然条件

未来土壤微塑料的研究还应考虑微塑料的浓度。目前大部分的试验采用较高浓度的微塑料,以便显著观察到微塑料对植物体或土壤的影响,但在自然环境下土壤中微塑料含量往往低于试验中的添加量。除特别极端情况外,自然环境中受到污染的土壤中的微塑料含量通常不到土壤0.1%(按质量计),且自然条件下的土壤环境往往更复杂,因此需要用更接近自然状态下的研究环境去进行微塑料的研究。随着全球塑料垃圾的大量产生,土壤中微塑料的浓度预计会持续增加,因此,未来的研究应该关注不同浓度的土壤微塑料对土壤和植物之间、土壤生物和土壤性质的影响。

3.5 结合不同学科,共同研究微塑料对食物链的影响

微塑料累积是否会沿着食物链富集到食草动物或者是人类体内仍然未知。食草动物及其畜牧产品是人类很重要的食物来源,但对其采食的饲料中微塑料的含量和研究却比较少。若畜牧动物采食的饲草中存在微塑料污染,对肉、蛋、奶等畜牧产品中微塑料含量的评估,将会是一个很有意义的研究方向,这需要畜牧、土壤、环境学等多方面学科的合作。