汾河流域土地利用变化及生态环境效应

2022-06-08苏迎庆张恩月

苏迎庆, 张恩月, 刘 源, 刘 庚, 林 菲

(1.太原师范学院汾河流域科学发展研究中心,山西晋中 030619;2.太原师范学院地理科学学院,山西晋中 030619;3.山西农业大学资源环境学院,山西晋中 030800)

土地是人类活动的重要空间载体,土地利用/覆被变化(LUCC)是人类活动作用于陆地表层环境的显著形式,反映着人地系统的交互机制[1-2]。土地利用/覆被变化通过对全球各圈层物质循环与能量交换实施影响,产生气候变暖、生物多样性丧失、生态系统健康破坏等生态环境问题[3-4]。深入研究土地利用/覆被变化产生的生态环境效应问题、动态演变规律及形成机制,对了解区域生态环境变化,促进区域经济与环境的协调发展具有重要指示意义[5]。随着人类活动干扰度的加大,土地利用及其功能结构性变化更加剧烈,引发的生态环境效应、形成机理等问题日益突出。因此,传统的土地利用变化研究重点已从土地利用变化空间格局与时序过程[6]、驱动力与驱动机制[7]、未来变化趋势模拟[8]等方面向土地利用/覆被变化产生的影响效应[9]方面过渡。研究尺度覆盖行政区[10-12](全球/国家/省市等)、城市圈/群[13]、流域[14]以及生态脆弱区[15-16]等多个层级。方法上也通过结合3S 等空间可视化技术手段,运用空间计量、数理模型等实现对研究区的定量测算与评估。目前,土地利用生态环境效应的测度衍生出新的研究方法,如利用植被覆盖度指数(FVC)[17]、植被净初级生产力(NPP)[18]以及遥感生态指数(RSEI)[19]等指标探测生物量分析区域生态环境质量变化。另外,也有运用生态系统服务价值模型(ESV)[20]、生态价值指数(EVI)[21]及生态环境质量指数(EQI)[22]等基于土地利用变化遥感数据的生态环境测度。综上所述,已有成果为进一步研究奠定了基础,但是以往研究多数从单一生态环境评价因子建立与土地利用变化的联系,在反馈土地利用变化对生态环境影响方面存在局限。从长时序尺度空间格局视角,通过选取两类测度指标中具有代表性的生态价值指数及植被覆盖度,综合反馈土地利用变化的影响机制,在技术层面上具有较好的对比性、参照性,更能反映区域土地利用变化下的生态环境效应。

汾河流域是典型的黄土高原生态脆弱与采煤复合区,集中山西省宁武、西山、沁水等煤田,且铁、铝等矿产资源丰富[23-24]。在长期采矿、建设及耕作等人类活动扰动下,土地利用/覆被类型复杂多样,由此引起的城乡、工矿、耕地及生态用地间矛盾突出。在资源型地区经济转型背景下,原有土地利用及生态环境变化加剧,如何揭示两者间内生影响机制及演变规律具有迫切性及现实性。为此,本文基于2000 年、2005 年、2010 年、2015 年及2018 年土地利用及归一化植被指数数据,在选用土地利用动态度、地学信息图谱测算流域土地利用变化的基础上,结合生态价值指数和植被覆盖度综合分析其影响效应,以期为流域生态环境与社会经济的协调发展提供依据。

1 研究区概况及方法

1.1 研究区概况

汾河流域地处山西省中部(35°13′4″~39°4′4″N、110°26′42″~113°26′56″E),黄土高原东缘,主要辖宁武、静乐、娄烦、古交等40余个县(市/区),总面积约3.95×104km2(图1)。全境属温带大陆性季风气候,年均气温11 ℃,年均降水量392.8 mm。地势北高南低,地形以土石质山地、黄土丘陵及河谷盆地为主。土壤类型有潮土、褐土、棕壤、粗骨土等。主要土地利用类型为耕地、林地及草地,分别占流域面积的42.69%、26.55%及25.38%。在长期采矿、建设及耕作等人类高强度扰动下,部分土地利用类型之间的变化幅度较大。研究区作为山西省重要的人口经济集聚区,集中全省约40.1%的人口、42.6%的GDP,37%的粮食产量,30%的煤炭储量,26.2%的煤炭产量,区域城镇化率达到60.3%。

图1 汾河流域位置示意图Fig.1 Location map of Fenhe River Basin

1.2 数据来源及处理

遥感影像、DEM等基础数据来源中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)及地理空间数据云(www.gscloud.cn)。2000 年、2005 年、2010年遥感影像数据采用NASA陆地卫星Landsat TM遥感数据,2015 年、2018 年遥感影像数据采用Landsat 8 遥感数据,空间分辨率30 m,5 期影像数据通过波段合成、几何纠正、图像增强等处理,经人机交互式判读解译得到,解译精度达到87.3%,按照中国土地利用/土地覆盖数据的3 级分类系统对土地利用类型进行重分类,将研究区土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地及未利用土地共6 类;NDVI 遥感影像数据来源于MOD13Q1 数据集,空间分辨率250 m,成像时间为对应研究期每期的7—8月,云量均在5%以下,经镶嵌、投影转换、裁剪及单位换算得到,所有数据统一经过裁剪校正、坐标转化、均匀采样等处理。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用动态度 土地利用动态度包括单一土地利用动态度(K)及综合土地利用动态度(LC)[6],可以表征某种/综合土地利用类型在一定时期内的变化程度,其值越大,表示土地利用变化越强[25],公式如下:

式中:Ua、Ub为研究起始期与末期单一土地利用类型面积;T为研究时段(年);LUi为初期土地利用类型的面积;ΔLUi-j为土地利用类型转化面积的绝对值。

1.3.2 地学信息图谱 地学信息图谱是集成空间、过程及属性等特征的土地利用图谱模型,可以反映土地利用变化的空间异质性特征及时序变化过程[26],公式如下:

式中:Lm为研究时段内土地利用变化类型的编码;La为前期土地利用类型的编码;Lb为后期土地利用类型编码。

为表示发生变化的某种土地利用类型占所有发生变化的土地利用类型的比例,引入土地利用变化率P[27],公式如下:

式中:Sxy是初期x类土地利用类型变为末期y类土地利用类型的图谱单元的面积,x≠y;n为土地利用类型的数量。

1.3.3 生态价值划定及生态价值指数 为量化不同土地利用类型的生态服务价值,结合汾河流域本底特征,并参考与研究区类似特征的相关成果[28],对不同土地利用类型的生态价值进行划定并引用生态价值指数测度其生态价值(表1)。生态价值指数(Ecological Value Index,EVI)是综合考虑研究区域内不同土地利用类型的面积比及其相应的相对生态价值,定量表征一定土地利用格局下区域生态环境质量的总体状况[29],公式如下:

表1 不同土地类型的相对生态价值Tab.1 Relative ecological value of different land types

式中:EVI、EVIi分别表示总体生态价值指数及第i种土地利用类型的生态价值指数;m为土地利用类型的数量;Vi表示第i种土地利用类型的相对生态价值;Ri表示第i种土地利用类型面积占研究区域总面积的百分比。

1.3.4 归一化植被指数与植被覆盖度 植被覆盖度(Fractional Vegetation Cover,FVC)是指植被在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比[30];归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)是通过测量近红外(植被强烈反射)和红光(植被吸收)之间的差异来量化植被[31],用于监测植被的生长状态和植被覆盖度,与植被覆盖度呈正比,两者依据像元二分模型原理建立联系,实现对植被覆盖度估算[32],公式如下:

式中:NIR 表示近红外波段;R为红光波段;FVCa为混合像元中的植被所占的面积比,即一个像元的植被覆盖度;NDVIs,NDVIv分别表示无植被覆盖的像元的NDVI 值与全植被覆盖的像元的NDVI 值;NDVIs阈值介于[-0.1,0.2],根据频率统计并结合多年数据特征分别取土地利用单元内累计频率5%与95%的NDVI 值为NDVIs,NDVIv。其中,NDVI 值采用最大值合成法将每年的NDVImax用以分析研究区植被覆盖的年际变化。

2 结果与分析

2.1 流域土地利用时空演变分析

2.1.1 流域土地利用时序演变特征 2000—2018年,流域6 类土地利用类型面积呈现3 类变化趋势(图2a),建设用地、林地呈现增长趋势,增长面积分别为1350.90 km2、85.50 km2,增长率分别为92.83%、0.96%;耕地、草地出现小幅下降趋势,缩减面积分别为729 km2、674.10 km2,缩减率分别为-5.02%、-7.63%;水域及未利用土地维持多年平均水平,平均面积为297 km2、7.92 km2。2000—2018年,综合土地利用动态度为4.34%(图2b),单一土地利用动态度增长最快是建设用地及林地,分别为5.16%、0.05%;未利用土地、水域、草地及耕地为下降趋势,分别下降-2.22%、-0.53%、-0.42%及-0.28%。分析发现,多年来土地利用综合动态度较小与流域环境因素限制(如地形、水系等)及社会经济发展水平有关,建设用地土地利用动态度较高符合流域经济与城镇建设的发展趋势。

图2 汾河流域各时序土地利用面积变化及动态度Fig.2 Land use area change and dynamic attitude in Fenhe River Basin

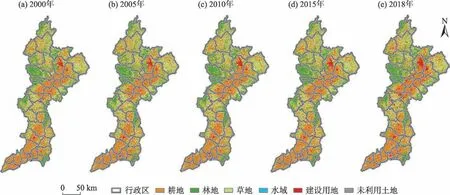

2.1.2 流域土地利用空间格局特征 由研究期土地利用现状可见(图3),土地利用空间格局呈现建设用地、耕地集中于流域盆地核心区,草地、林地集中于流域边缘区的分异特征。其中,主要土地利用类型为耕地、林地及草地,分别占流域面积的42.69%、26.55%及25.38%;建设用地仅占流域面积的4.60%。研究区处于黄土高原东部,地形以土石质山地(占48.2%)、黄土丘陵(占26.0%)及河谷盆地(占25.8%)为主,满足建设用地标准的区域相对较少,故宜林、宜草等区域面积较大。对土地利用转移图谱单元识别发现(图4),时序上,2000—2005年、2005—2010 年、2010—2015 年,前3 期研究时序土地利用转型为“稳定型”,2015—2018 年,土地利用转型为“剧烈型”。空间上,流域具有空间异质性的图谱单元共27类,且集中位于中下游盆地及山区丘陵向盆地的过渡地带。其中,耕地-草地、草地-耕地、耕地-建设用地、草地-林地、林地-草地相互转换面积最大,共计转换面积为11181.6 km2,总体转换率达73.58%。

图3 2000年、2005年、2010年、2015年、2018年汾河流域土地利用格局Fig.3 Land use pattern of the Fenhe River Basin in 2000,2005,2010,2015 and 2018

图4 汾河流域各时序土地利用转型图谱Fig.4 Geo-graphic of land use change for each sequential element in the Fenhe River Basin

各时序单元土地利用涨落势情况(图5)与土地利用转移图谱时序变化趋势一致,2000—2018 年,土地利用涨落势显著变化区主要位于太原、临汾、运城盆地及其与山地过渡区,其中,涨势幅度最高为建设用地与林地,转入面积分别为1708.20 km2、126.90 km2;落势幅度最高为耕地与草地,转出面积分别为943.20 km2、866.70 km2。结合流域治理背景,以2015 年为时间节点,在此之前流域治理多趋于小规模治理,此时期主要修复任务是汾河源煤矿及污染企业关停搬迁、地下水超采区限采停采及干流植被建设等,不涉及大规模土地整治工程,因此,对土地利用变化的驱动相对较弱。自2015年以后,山西省先后出台《汾河流域生态修复规划(2015—2030年)》《以汾河为重点的“七河”生态保护与修复总体方案》等治理项目,流域国土空间综合整治与生态修复力度加大,期间土地集约化整治,造成此时期土地利用转型及涨落势情况相较前几期变化显著。

图5 汾河流域各时序单元土地利用涨落势图谱Fig.5 Land use fluctuation map of temporal units in Fenhe River Basin

2.2 流域生态环境效应时空演变分析

2.2.1 生态价值指数时空演变特征 2000—2018年,流域生态价值指数(EVI)时序演变呈现“下降-增长-下降”的波浪状曲线特征(图6);各比对年生态价值指数时空格局整体呈现低值斑块镶嵌高值区域的分布特征,且低值斑块呈现逐年增大的趋势(图7)。由于生态价值指数通过耦合各土地利用类型的面积比例,测算其相对生态价值,根据生态系统[28]中不同土地利用类型相对生态价值背景值,耕地、林地、草地及水域生态价值相对较高,建设用地与未利用土地则反之。2000—2005年,生态价值指数呈现下降趋势,由2000 年的0.4924 下降到2005年的0.4885,下降率为-0.79%,其中,耕地、林地生态价值指数下降率分别达到-0.58%、-1.26%;草地、水域、建设用地生态价值指数呈现上升趋势,建设用地上升最高,达到5.57%,由于较高生态价值的土地利用类型(林地、水域等)转移为较低生态价值的土地利用类型(建设用地等),造成该时段研究区生态价值指数下降、低值斑块扩大。2005—2010 年,生态价值指数呈现增长趋势,增长率为0.55%,按贡献率高低排序为:建设用地、林地、水域、草地,增长率分别为5.10%、1.25%、1.19%、0.03%,类比土地利用类型生态价值转移规律,在流域治理背景下,退耕还草、还林以及兴建城市绿地等举措促进流域生态价值指数的阶段性增长。2015—2018年,生态价值指数呈现下降趋势,下降率为-1.61%,水域、草地等高生态价值的土地利用类型生态价值指数下降总和为-18.90%,而低生态价值的建设用地生态价值指数增长率高达63.58%,迫使流域生态价值指数阶段性下降。

图6 2000—2018年汾河流域生态价值指数变化趋势Fig.6 Trend of ecological value index in Fenhe River Basin from 2000 to 2018

图7 2000年、2005年、2010年、2015年及2018年汾河流域生态价值指数时空格局Fig.7 Spatial-temporal pattern of ecological value index of Fenhe River Basin in 2000,2005,2010,2015 and 2018

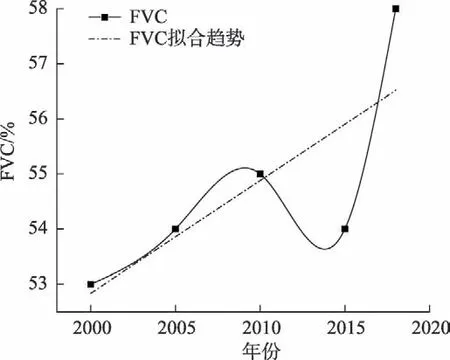

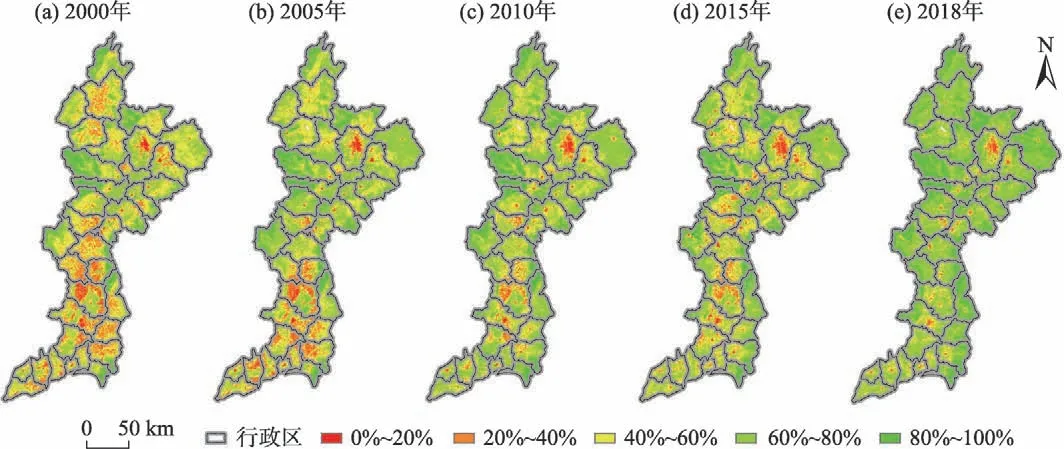

2.2.2 植被覆盖度时空演变特征 2000—2018 年,流域植被覆盖度(FVC)变化趋势及时空格局显示(图8、图9),植被覆盖度整体经历“增长-下降-增长”的演变特征;时空格局呈现低值斑块镶嵌高值区域的特征,且具有时间异质性。具体来看,流域核心盆地区的建设用地、水域等植被覆盖度介于0%~20%,耕地植被覆盖度介于40%~60%,各占流域面积的2.93%和19.70%;流域边缘山区林地、草地等植被覆盖度介于80%~100%,占流域面积的38.10%。结合时序分析,2000—2010 年、2015—2018 年,两时序植被覆盖度为上升阶段,增长率依次为4.04%、8.90%,2010—2015年,植被覆盖度为下降阶段,下降率为-1.33%,该时序植被覆盖度0%~20%的区域扩大8.73%,植被覆盖度20%~40%、40%~60%及60%~80%的区域共缩减-1.35%,具体表现为低植被覆盖度的土地利用类型(建设用地、水域等)挤占较高植被覆盖度的土地利用类型(耕地、林地等),共同导致此时段植被覆盖度的下降。2015—2018 年,植被覆盖度0%~20%、20%~40%的区域共缩减-46.99%,植被覆盖度40%~60%、60%~80%、80%~100%的区域共扩大6.18%,其中,植被覆盖度40%~60%的耕地贡献率达到2.19%,此时期基于流域国土整治政策的调整,退耕力度的减弱以及城镇绿地的建设,使得植被覆盖度整体提高。

图8 2000—2018年汾河流域植被覆盖度变化趋势Fig.8 The change trend of fractional vegetation cover in Fenhe River Basin from 2000 to 2018

图9 2000年、2005年、2010年、2015年及2018年汾河流域植被覆盖度时空格局Fig.9 Spatiotemporal pattern of fractional vegetation cover in Fenhe River Basin in 2000,2005,2010,2015 and 2018

2.3 流域土地利用变化对生态环境效应变化的影响

以生态价值指数与植被覆盖度为监测指标测度流域土地利用变化对生态环境效应变化的影响,空间上两类指标变化剧烈区域与土地利用变化区呈现斑块重叠,时序上受不同的主导土地利用类型影响,两类指标的波动及变化趋势存在差异。具体来看,生态价值指数的时序演变是受较高生态价值的土地利用类型(林地、水域等)与较低生态价值的土地利用类型(建设用地、耕地等)相互转移影响;植被覆盖度的时序演变则受较高植被覆盖度的土地利用类型(林地、耕地、草地)与低植被覆盖度的土地利用类型(建设用地、水域等)相互转换影响。由于流域治理有较明显的阶段性特征,研究时段早期治理主要为源头及干流重点区域的植被建设,对流域生态环境整体提升驱动不足,土地利用变化以无序变化为主,导致生态价值指数下降。而耕地是植被覆盖度40%~60%的贡献源,约占流域面积的19.70%,该阶段草地转出为耕地,对流域植被覆盖度影响较小,故两者波动趋势存在差异。随着流域治理规模的扩大,退耕还林、还草及封山育林等举措的实施,使得生态价值指数处于上升趋势,但植被覆盖度增长后出现拐点,表明林地封育治理达到阶段性饱和,采取退耕还草等为主的治理措施降低了植被覆盖度。

3 结论

(1)2000—2018年,汾河流域建设用地、林地呈现增长趋势,增长面积分别为1350.90 km2、85.50 km2,增长率分别为92.83%、0.96%;耕地、草地出现小幅下降趋势,缩减面积分别为729 km2、674.10 km2,缩减率分别为-5.02%、-7.63%;水域及未利用土地维持多年平均水平,平均面积为297 km2、7.92 km2。空间格局呈现建设用地、耕地集中在流域盆地核心区,草地、林地集中于流域边缘区的分异特征。

(2)各时序综合土地利用动态度、土地转移图谱、土地利用涨落势变化近似,显著变化区域主要位于太原、临汾、运城盆地及其与山地过渡区。2000—2018年,综合土地利用动态度为4.34%,单一土地利用动态度及土地利用涨势幅度最高的是建设用地及林地,增长速度与涨势幅度分别为5.16%、0.05%及1708.20 km2、126.90 km2。

(3)基于不同的主导土地利用类型影响,生态价值指数时序演变呈现“下降-增长-下降”的波浪状曲线特征;植被覆盖度经历“增长-下降-增长”的演变特征;空间格局上与土地利用变化区呈现斑块重叠。地形结构、用地标准、社会经济及环保政策等因子驱动,使得未来流域土地利用变化或将加大对生态环境的胁迫增强。