《材料与能源

——从基础到应用》课程思政创新与实践

2022-06-06刘艳霞张亚刚

□刘艳霞 赵 麟 张亚刚

[电子科技大学 成都 611731]

引言

高等教育肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务。高校立身之本在于立德树人[1~2]。高等教育的目标是培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设[3]。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强”[4],“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[5]。我国的教育工作通过加强思想政治教育,实现价值引领;通过践行课程思政,培养社会主义的建设者和接班人[6~7]。

电子科技大学材料与能源学院开设的《材料与能源—从基础到应用》课程是多元化教育课程中的素质教育选修课,属于通识教育课程,也是专业教育课程。课程目标是通过对材料组成、结构、性质,及其在特定场景下具体应用生动的实例再现,培养宽口径、厚基础、具有国际视野和全局战略的复合型领军人才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本文基于《材料与能源—从基础到应用》课程的教学实践,对理工科课程思政教学的思路与模式创新,与实践策略、教学成效等方面进行探讨,为理工科课程思政建设提供参考案例。

一、《材料与能源—从基础到应用》课程思政教学思路

(一)课程思政教学理念和思路

材料与能源是人类社会发展和文明进步的基石,万事万物离不开能源,而能源需要依靠材料获取[8]。在理工、人文高度交叉融合的背景下,不论是科研和产业的领军人才,还是管理、人文领域的精英人才,对材料和能源领域系统性、全局性的知识结构是未来大势所趋。《材料与能源—从基础到应用》课程涵盖材料和能源领域的32个专题,帮助同学们系统地构建材料与能源领域的宏观知识体系[9]。在教学实践中,将课程内容和思政元素有机融合。通过与同学们分享从古至今,以及国内外,中国科学家和华裔科学家在人类科学、技术发展史上做出的卓越贡献,以及新中国成立以来我国在科技和产业发展领域所取得的伟大成就,帮助同学们进一步增强民族自尊心、自信心、自豪感,使同学们坚定中国的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信[10]。在给同学们讲授科学和技术发展中专业知识的同时,与同学们分享不同历史时期中国科学家们胸怀祖国,为中华民族救亡图存,伟大复兴,百折不挠,科学和产业报国的故事,启迪同学们的精神追求和人生追求,形成为中华民族伟大复兴奋勇前进的精神力量。

(二)课程思政教学元素库的构建

通过潜心凝练专业知识点中的思政元素,梳理构建教学素材库。紧扣中国科学家和华裔科学家在材料与能源领域中具有里程碑意义的科学发现和技术发明;在人类科学、技术发展史上做出的卓越贡献;为国家救亡图存,实现中华民族伟大复兴,做出的伟大成就。在21个教学节段中,有机融入课程思政元素45处,建立了课程思政教学元素库如表1所示。

表1 《材料与能源——从基础到应用》教学节段和课程思政元素

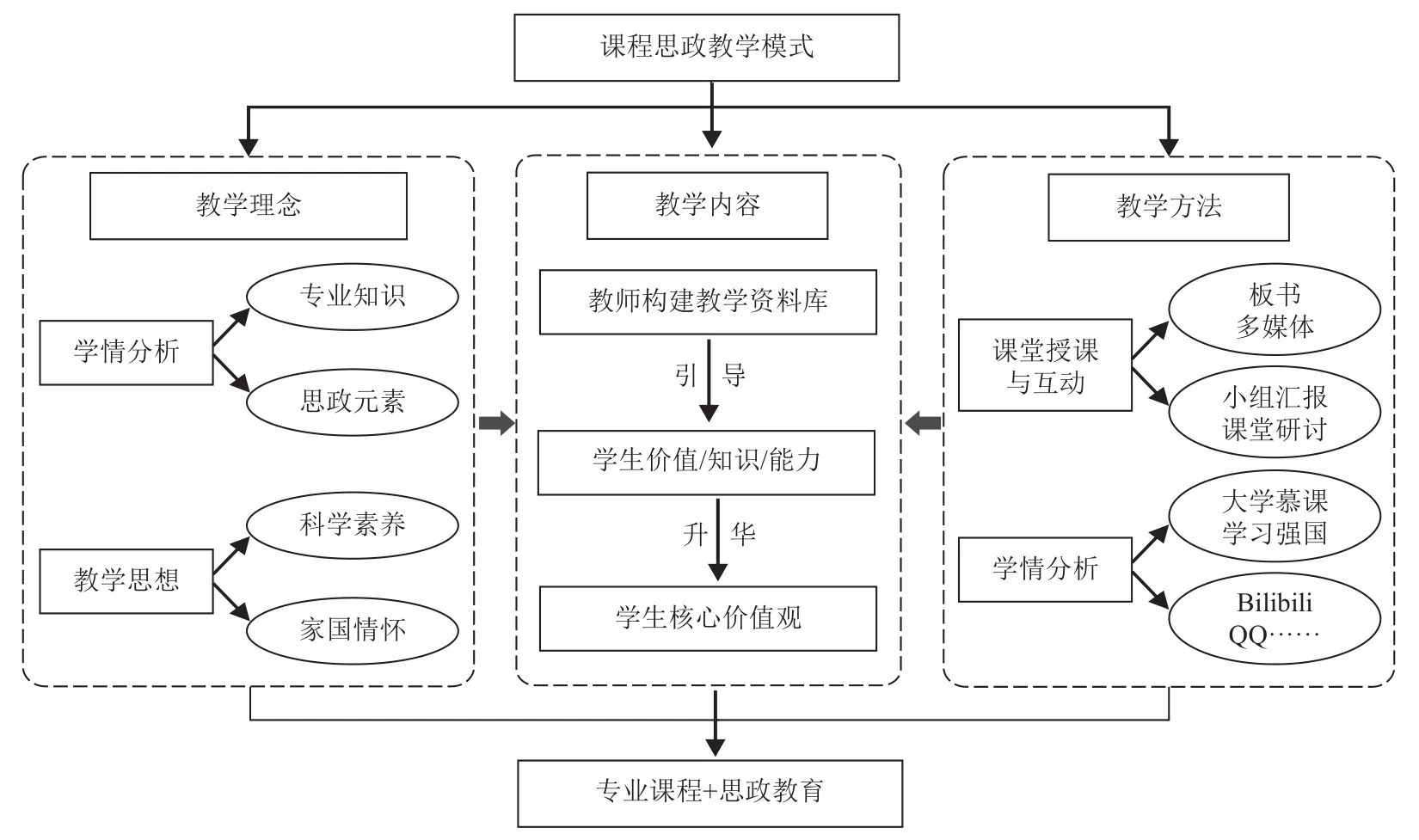

(三)课程思政教学模式

《材料与能源—从基础到应用》课程思政教学模式如图1所示。以教学理念、教学内容和教学方法为出发点,精心进行课程思政教学设计,达到专业知识和思政教育同向同行的目的。采用与知识点自然融入、同步导入、逐级深入的方式,利用课堂互动、研讨,挑战性任务环节的思辨总结,通过层层切入、引申、拓展、分享、共情的教学方法提升学生的参与度、融入度和接受度,提升课程思政实效。

图1 《材料与能源——从基础到应用》课程思政教学模式

二、《材料与能源—从基础到应用》课程思政创新与实践策略

(一)课程思政创新与实践策略

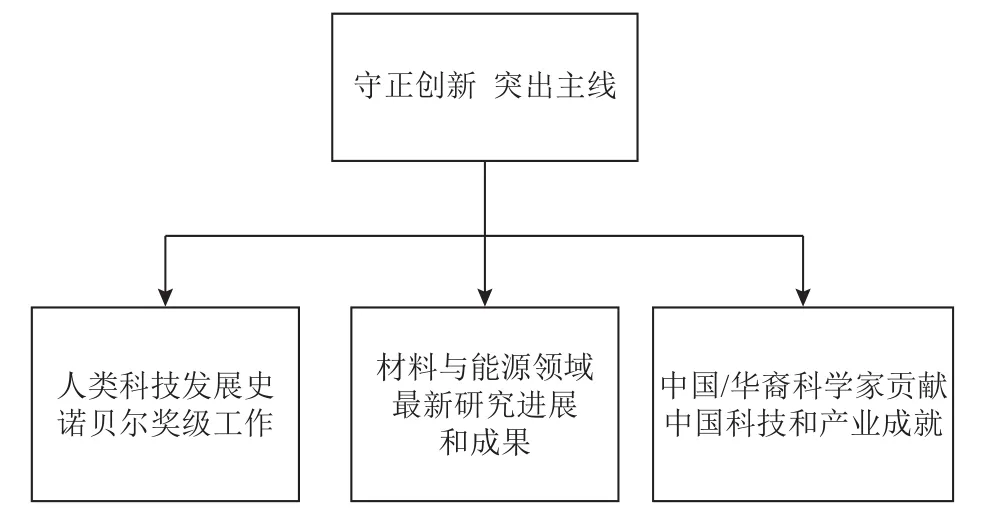

1.守正创新,突出主线

《材料与能源—从基础到应用》课程涉及的知识体系庞大,历史跨度长[11]。课程凝练出三条主线如图2所示:(1)人类科学与技术的发展史,以及科技发展史中奠基性的工作—诺贝尔奖级的工作;(2)材料与能源领域最新的研究进展和成果;(3)从古至今,中国科学家和华裔科学家在人类科学、技术发展史上做出的卓越贡献,以及新中国成立以来我国在科技和产业发展领域所取得的伟大成就。

图2 《材料与能源——从基础到应用》课程三条主线

2.以情感人,形成共鸣

文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴[12]。《材料与能源—从基础到应用》课程在给同学们讲授科学和技术发展中专业知识的同时,与同学们分享不同历史时期中国科学家胸怀祖国,为中华民族救亡图存,伟大复兴,百折不挠,科学和产业报国的故事,启迪同学们的精神追求和人生追求,形成为中华民族伟大复兴奋勇前进的精神力量。鼓励同学们坚守中华文化立场,立足当代中国现实,结合当今时代条件,发展面向现代化、面向世界、面向未来的科学技术。

3.无声润物,讲好中国故事

在给同学们讲授《材料与能源—从基础到应用》课程所涉及的科学知识和专业知识的同时,讲好人类科技发展史中的中国故事,是本门课程的一大特色和核心目标。从中国践行低碳经济绿色发展理念,展现大国担当,应对全球气候变化,制定碳达峰和碳中和目标;到改革开放以来,中国实现7.7亿农村贫困人口摆脱贫困,提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标,显著缩小了世界贫困人口的“版图”,为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。从距今2000多年前的越王勾践剑,到4 500米级载人潜水器“深海勇士”号、中国“蛟龙”号载人潜水器,“奋斗者”号创造中国载人深潜新纪录,中国天问一号探测器登陆火星,中国空间站—天和核心舱顺利送入太空。从华为、京东方在技术上攻坚克难,结束了我国电子信息产业“缺芯少屏”的历史,到中国刻蚀技术工艺和封装测试在全球半导体产业链上成为重要一环;从清华大学自主设计建造的10 MW高温气冷实验第四代核电技术,到中国环流器二号M装置主机线圈系统成功交付;从华人科学家林本坚开发出浸没式光刻机,帮助荷兰光刻机企业阿斯麦尔(ASML)在激烈的市场竞争中胜出,到被称为“波音之父”的中国人王助,帮助美国波音公司渡过难关,发展壮大;从中国科学家吴茂坤、赵忠贤等制备出Y-Ba-Cu-O超导体,到薛其坤等报道了临界温度超过100 K的铁基超导材料;从手性催化领域的诺贝尔奖,到中国手性催化领域的大师冯小明院士;从王淦昌、邓稼先、钱学森、郭永怀等两弹一星功勋科学家,到与《材料与能源—从基础到应用》课程密切相关的7位国家最高科技奖得主:闵恩泽、徐光宪、师昌绪、张存浩、赵忠贤、屠呦呦、王泽山;从中国“塑料之父”徐僖院士,建成我国第一个塑料厂,建设我国高等学校第一个高分子材料专业—塑料工学专业,撰写我国第一本高分子专业教科书《高分子化学原理》,到张俐娜院士开创了一系列崭新的无毒、低成本的“绿色”天然高分子溶解技术,获得国际可再生资源领域最高奖—美国化学会安塞姆•佩恩奖。在专业知识点的讲授中,通过一个个鲜活的人物,把历史事件、故事,自然而然地和中国共产党党史、新中国史、中国改革开放史、中国社会主义发展史结合起来,使同学们领悟到中国共产党是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的政党,是带领中国人民实现中华民族伟大复兴的领路人。

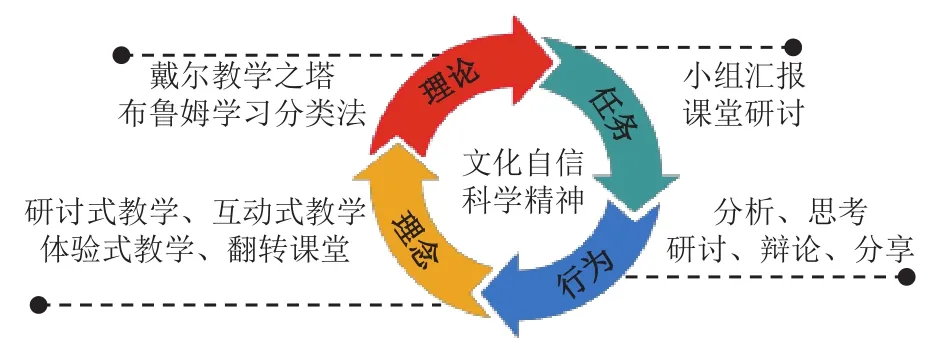

4.互动、实践、思辨,养成科学精神和家国情怀

根据戴尔教学之塔、布鲁姆学习分类法理论,《材料与能源—从基础到应用》课程以课堂教学为抓手,结合互动式教学、启发式教学、课堂辩论、专题研讨等方式(见图3),使学生从传统的被动接收,变为主动参与,独立思考,争论思辨,开放包容、形成立场和判断,培养学生的科学精神和家国情怀。

图3 《材料与能源——从基础到应用》课程思政教学方法

课程设置了挑战性任务,包括小组专题汇报环节和课堂辩论。小组专题汇报由每个小组经讨论选定材料和能源领域的热点领域或热点材料,制作PPT(8分钟)进行总结概述,并提出一种新材料设计的构想并论证其可行性;课堂辩论采用预先选定材料和能源领域的热点问题为题目,每次两个小组按照规则,在课堂上进行10分钟的学术辩论。通过挑战性任务,进一步加强研讨式教学、互动式教学、体验式教学、翻转课堂的效果[13~14],通过挑战性任务中的分析、思考、研讨、辩论和分享,帮助同学们养成更加自信的心态、更加开阔的视野、更加宽广的胸怀,鼓励同学们将来广泛参与同世界文明对话,大胆借鉴吸收人类文明成果,推进中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。

(二)课程思政教学设计举例—“核能和两弹一星精神”

1.学情分析

核能是新能源中非常重要的专题[15],核能被公认是能大规模取代常规能源的替代能源之一[16]。日本福岛核电站泄露事故加剧了人们对核能安全性的担忧。加之德国计划在2022年关停所有核电站[17],使得有人“谈核色变”。这些热点新闻和社会舆论一定程度上引起了同学们对核能这个专题的兴趣,但对核能是否是清洁能源,核能是否安全,以及在我国发展核电事业有何重要意义等,同学们还有待进一步深入了解和学习。

我国核能的发展是源于抗美援朝时期美帝国主义的核讹诈和核威胁的特定历史条件,邓稼先、王淦昌、钱学森、郭永怀等老一辈科学家在原子弹、氢弹和人造卫星的研制过程中孕育了伟大的“两弹一星”精神[18]。通过具体的人物实例:三次与诺贝尔奖离得很近,在离诺奖最近的时刻毅然放弃,隐居荒漠十七年的王淦昌院士,在同学们中引起共鸣,引发他们对人生价值和社会责任的思考。核能这个专题涉及核物理、放射化学相关的一些专业知识,如何讲述的生动,如何通过深入浅出的语言,让同学们听明白,是课程讲授的难点。

2.教学目标

通过这个专题,使同学们系统地了解核能的原理和特点,核能的分类,核裂变反应,核聚变反应,核能对实现碳减排和碳中和的重要作用,以及在我国发展核电事业具有重要意义。从我国发展核能的历史、背景和发展历程,以及取得的伟大成就,深刻体会践行爱国主义、家国情怀、国家至上、人民至上的伟大的“两弹一星”精神。

3.教学思想

通过核能这个专题的学习,让同学们明白我国核能和核电技术是一部新中国走向富强的奋斗史,更是中国科学家的爱国史[19]。在20世纪50年代末,一批在物理、化学、力学、数学领域世界著名科学家突然“神秘消失”,他们大都处在学术生涯的黄金时期,是冉冉升起的学术新星,时隔多年,人们才知道他们是隐姓埋名投身于我国的核武器研制的“两弹一星”元勋[20]。在给同学们讲授核能科学和技术发展中专业知识的同时,和同学们一起学习“两弹一星”功勋科学家淡泊名利,胸怀祖国的崇高品格,启迪同学们的精神追求和人生追求。

4.教学方法与工具

针对专业知识的重点和难点,解决的办法是从同学们比较熟悉的质能方程进行导入和过渡,然后再通过分析世界和我国能源禀赋和能源结构,阐述发展核能的必要性和重要性。然后从核电站结构和核能安全入手,自然而然、循序渐进地一层一层地把课程的主要内容呈现给学生,让同学们既见到树木也见到森林。

课堂多媒体课件讲授,结合板书和Challenging Tasks-Presentations in groups小组汇报,Class discussion and debate课堂研讨两个挑战性任务环节,将研讨式教学、互动式教学、体验式教学、翻转课堂的理念和方法运用到教学当中,通过挑战性任务中的分析、思考、研讨、辩论和分享,帮助同学们养成在获取知识的基础上思考、分析、判断和解决问题的能力[21]。

通过生动鲜活的照片、图像,精心制作引人入胜的PPT课件,再现历史场景和人物,让课堂讲授活起来;通过课堂提问和互动,让同学们的积极性、参与度调动起来;通过挑战性任务环节,让同学们边学边练,边学边总结,边学边思考。把课程思政和立德树人融入到课程学习的全过程当中,培养学生的爱国主义精神、家国情怀、民族自信心和自豪感。

5.课程思政元素设计与凝练

(1)从杨政宁先生百岁诞辰感言:“稼先,我懂你的‘共同途’的意思”引出我国“两弹一星”元勋邓稼先,从热映影片《长津湖》切入到我国核武器和核能的研究历史和背景。

(2)通过自己在位于中国绵阳梓潼的“两弹城”实地研学的照片和感悟,和同学们一起分享三次与诺贝尔奖离得很近,却毅然放弃,以身许国,隐居荒漠十七年的王淦昌院士的故事;学习老一辈“两弹一星”元勋科学家们淡泊名利,胸怀祖国,为中华民族救亡图存,伟大复兴,百折不挠,科学报国的崇高品格。

(3)大国重器:CPR1000核电站,第三代中国大型商用压水堆技术;建设中的山东荣成石岛湾核电站—中国自主研制的第四代高温气冷堆技术;我国自主研发的海上核动力平台;中国环流器二号M装置主机线圈系统在成都成功实现交付。

6.课程思政教学成效

核能这个专题,同学们学习的兴趣和热情很高,充分说明学以致用,在应用中赋予知识活力与灵动,让学生在生动活泼的学习中感受到所学的知识与现实生产和生活的紧密联系的重要性。同时通过重温伟大的“两弹一星”,厚植爱国主义和家国情怀。

三、《材料与能源—从基础到应用》课程思政教学成效

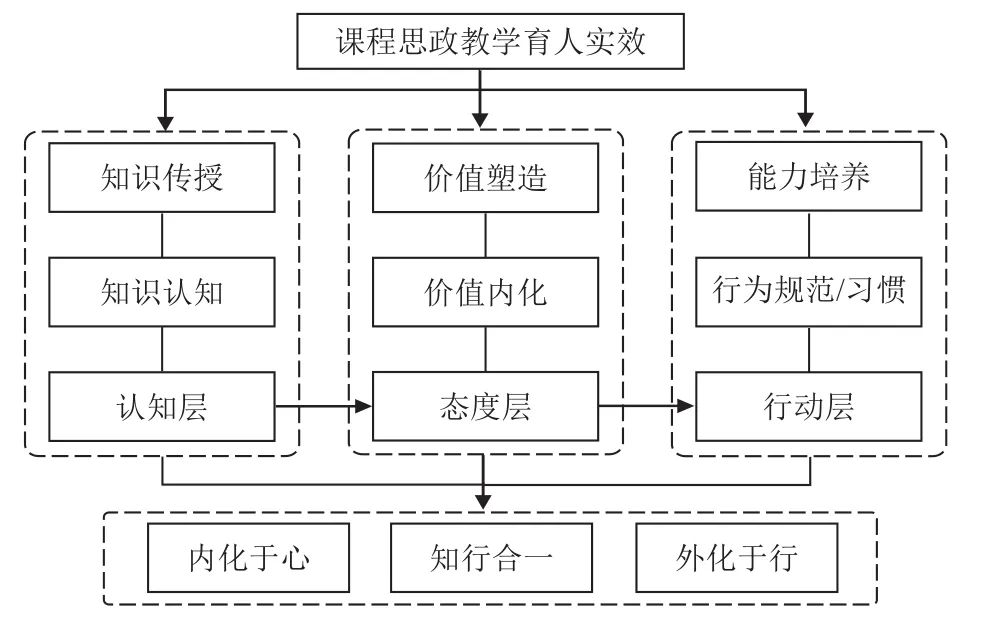

《材料与能源—从基础到应用》课程的核心目标是培养胸怀祖国和人民,理想信念坚定,以实现中华民族伟大复兴为己任,善良正直、理性平和,具有高尚品德和扎实学识的新时代青年人才。同学们对《材料与能源—从基础到应用》课程学习的兴趣和热情很高,因为课程思政的教学元素和专业知识点自然地融合,得到了同学们的接受和认同,在课程挑战性任务的互动环节,同学们分享自己的感受时,真情流露,情真意切。在挑战性任务环节,不论是在课堂辩论环节,还是在小组主题分享环节,面对诸如:四大发明—论科学和技术的关系,世界科学的中心转移,过去、现在和未来,世界一流大学,中国还有哪些核心技术有待攻克等社会热点、难点问题,同学们都展现出难能可贵的开放包容、客观的态度、理性的思辨和浓厚的爱国主义情感,说明本课程对培养家国情怀起到了较好的效果。图4是《材料与能源—从基础到应用》课程思政教学育人实效。通过知识传授、价值塑造、能力养成过程,在培养学生的专业知识的同时,塑造社会主义核心价值观,把课程思政的内容内化于心、外化于行,知行合一,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

图4 《材料与能源—从基础到应用》课程思政教学育人实效

(一)学生学习兴趣和自主学习能力增强

《材料与能源—从基础到应用》课程采用“互动型”和“分享型”课堂,通过研讨、辩论提高学生的课堂参与度,促进学生之间的交流与合作。将课程思政融入日常教学,将家国情怀融入专业知识,激发学生的学习兴趣,使学生从被动接收,向求知欲、好奇心驱动转变[22]。挑战性任务小组专题汇报环节,学生通过组成团队,分工协作,查阅文献资料,制作精美课件进行演讲汇报,锻炼了团队协作精神,提高了学生的学习主动性,增强了学生的自主学习能力。

(二)学生专业知识和综合能力提高

本门课程的目标不仅是知识的传授,更注重综合能力的培养和对学生进行价值塑造[23]。《材料与能源—从基础到应用》课程通过挑战性任务的课堂辩论环节,让每个学生都参与到教学过程中,同学之间互相帮助,分工协作,通过挑战性任务中的分析、思考、研讨、辩论和分享,不仅获取了专业知识,还提升了思考、分析、判断和解决问题的能力,也培养了学生的合作精神、团队意识和集体观念。

(三)学生专业认同感和使命感增强

课程通过帮助同学们构建材料与能源领域宏观知识体系,开阔的视野和格局[24],将专业知识点与应用场景和实例相结合,使同学们认识到材料与能源深刻影响着人类社会发展的进程,增强了学生自身的专业认同感和使命感。通过将专业知识和思政元素有机融合,引导学生志存高远,树立报国为民的人生追求,更多的同学开始关注材料与能源领域的前沿成果,有志于投身材料与能源领域科技创新,为实现中华民族伟大复兴贡献自身的一份力量。

四、结语

紧密围绕为党育人、为国育才的目标,《材料与能源—从基础到应用》课程把立德树人作为根本任务,通过精心构思,把课程思政元素有机融入专业知识学习,提出“守正创新,突出主线”“以情感人,形成共鸣”“无声润物,讲好中国故事”“互动、实践、思辨,养成科学精神和家国情怀”的课程思政创新与实践策略。通过知识传授、价值塑造、能力培养,增强学生的学习兴趣和自主学习能力、分析和解决问题的能力、构建宏观知识体系的战略思维能力。通过知识传授、价值塑造、能力培养过程使爱国主义、国际视野、家国情怀、科学精神内化于心、外化于行、知行合一,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。