以海归经历论虚拟跨国离散

2022-06-06郭世宝

雷 玲 郭世宝

(卡尔加里大学 教育学院,加拿大 卡尔加里 T2N1N4)

一、研究背景及问题提出

中国学生留学海外自改革开放以来已形成相当规模。[1]在出国留学人数增长的同时,2000 年以来留学回国人员数量也逐年递增。[2]一部分留学生选择毕业回国,另一部分人则选择留在了留学目的国。①C. Cao, “China’s brain drain at the high end”, Asian Population Studies, Vol.4, No.3, 2008, pp.331-345; P.Moguerou, The brain drain of PhDs from Europe to the United States: What we know and what we would Like to know,Fiesole: European University Institute, 2006; D. Zweig and H. Wang, “Can China bring back the best? The Communist Party organizes China’s search for talent”, The China Quarterly, Vol.215, 2013, pp.590-615.而留在国外的许多离散专家与学者(Chinese knowledge diaspora)都与中国的研究机构保持着学术交流,与国内的研究人员进行学术合作,促进了中国科研活动的国际化发展。这些海外离散学者对中国科研活动的促进作用得到了中国政府的认可与重视,并通过一系列海外高层次人才引进项目,如“长江学者计划”等,得以大力推进。从个人角度来说,在中国海外人才政策由“回国服务”到“为国服务”转变的背景下,离散对于海外高层次科研人员来说早已不再具有悲情的意味。相反,离散已成为一种“流动资本”(mobility capital)。在流动和离散的状态下,海外高层次科研人员可以将自己在散居国的人力资本和社会资本转化为在祖籍国获取经济资本和象征资本,并在散居国与祖籍国之间将各种资本相互转化相互促进。从情感认同上,海外高层次科研人员也能够通过效力祖籍国的科研与学术发展获得个人对祖籍国的归属感。

相比之下,海归学者的“流动资本”似乎在他们选择回国就业的那一刻起就变成了过去式。对于海归学者的回国适应问题,在实践中,中国的高等院校更强调对他们重新调整、适应和融入中国社会生活(re-integration/culturation)进行自上而下的管理。比如,组织国情教育计划以及相应地安排爱国主义教育参观、锻炼、调研活动,以帮助海归学者在中国落地生根。回归似乎意味着流动的终结,曾经积累的“流动资本”也在某种程度上成为了在国内发展的绊脚石。同时,许多与海归学者归国经历相关的学术研究也多以国内主流社会生活、工作方式和社会观点为标准,认为其归国经历存在文化再适应问题,暗指海归学者需要自我调整、适应并顺从国内的生活与工作方式。海归学者回国后若继续流动到海外,则容易被认为是文化适应失败,并可能备受社会争议。

可见,海外离散学者和海归学者虽然均被视为中国社会和学术发展的重要推动力量,但大众对于其保持跨国流动的态度和认识却不尽相同。一方面,海外离散学者的跨国流动得到了国内人才引进政策的支持,其可流动性构成海外离散学者的优势和可用资本。另一方面,海归学者回国后继续“走出去”却并未得到同等的政策关注与支持,人们对于海归学者的期待与理解还停留在视“回流”为终极回归的阶段,而鲜有对海归学者在“回流后”保持跨国流动现象的讨论。事实上,目前与海归人员相关的研究重点在“回流”,即海归人员回国的个人动机与吸引海外人才回国的政策引导方面。相比之下,对海归人员归属感与归属方式问题的探究还存在不足,而理解海归人员的归属感、社会认同感与归属方式有助于我们在当前跨国人才流动的大背景下重新审视人才“回流”(brain gain)、“外流”(brain drain)、“环流”(brain circulation)等人才流动现象。鉴于此,本文旨在从跨国离散的视角,以海归学者构建个人归属感与身份认同的现象为例,提出并阐释“虚拟跨国离散”的概念及其特点,并探讨当下华侨华人虚拟跨国离散的社会行为实践。

二、理论框架与相关文献

(一)传统离散

传统离散概念,最初对应大写的“Diaspora”,主要指代流散世界各地的犹太人、非洲裔美国人以及早期因战乱和外民族侵略被迫流亡各地的亚美尼亚人、巴勒斯坦人、土耳其人和华人,即所谓的“传统离散族群”(classical diasporas),或“受难型”离散族群(victim)。其概念充满了悲情历史意味。[3]自20 世纪七八十年代开始,由于迁移人群不再局限于被迫流离失所的受难型离散族群,传统离散的概念也相应地从大写“Diaspora”向小写的“diaspora”转变。这一转变反映了当时有别于受难型离散族群、主动选择散居他国的族群。根据科恩(Robin Cohen)的分类,这些新的离散族群包括劳工型、帝国型、商贸型和文化型。[4]他们是20 世纪末全球化初始时期跨国移民的主体。

“海归”、“回归”概念的内涵与当时跨国移民的时代背景密不可分。当时主流的移民和离散研究设定在传统的移民(immigration)与文化身份同化(assimilation)语境下,移居到海外就意味着迁移的终结,移民人员的文化身份被认为最终会被目的国的主流文化所同化。后来跨国主义(transnationalism)语境的提出揭示了一些离散人群保持与文化原乡(homeland)或祖籍国的联系、保持与文化原乡或祖籍国有关的文化身份并在祖籍国与移居国之间往返流动的事实。[5]海归,即移居到移民目的国后又回到文化原乡或祖籍国并长期定居,则被认为是跨国移民和离散状态的终止。如图1 所示,根据跨国移民理论和传统离散理论的观点,跨国流动人员的迁移过程经常被视为是一个在移出国与移居国之间闭合的单一环路,整个迁移过程有明确的起点和终点,并与地理国界空间直接关联。

图1 跨国流动人员的单一迁移环路

(二)跨国离散

跨国离散概念的提出反映了全球跨国流动进入了新的阶段。从20 世纪90 年代开始,由于信息与通信技术的进步以及廉价国际航空运输的普及,移民与祖籍国的联系变得更为频繁,移民在移居国与祖籍国之间跨国流动的现象也更为普遍。单独采用传统移民理念或传统离散理念已不能充分阐释在全球化背景下移民大规模的、频繁的跨国流动现象及其身份认同与文化归属的特点。笔者认为,美国社会学家李约翰(John Lie)在1995 年提出的“跨国离散”概念,为理解这一新问题提供了有力的理论工具。[6]他认为,跨国离散是指多样地、循回地、往复地跨越各种跨国空间的迁移和流动。某一次跨国迁移流动应当视作是人生迁移轨迹中的一次停留(sojourn)。这样的迁移轨迹是多向的、多次的、不断的而非单向的、单一的、单独的、结束性的旅行。传统移民理论中的移民输出国和目的国在跨国离散的概念里都转变为迁移轨迹当中的散居国和下一次跨国迁移的出发国。在此基础上,跨国离散重视人们在每一个散居国或者说迁移出发国所积累的社会关系、社会网络及文化等各种资本,因为它们对离散人群规划未来迁移轨迹以维系和发展这些关系、网络、文化等资本有重要影响。同时,跨国离散理论认为,所谓“回流”只是一生中循环往复的旅行中一次暂时的停留,而非离散的终止。可见,跨国离散是终生流动的存在过程而非结果,是对各种文化、经历的多样性以及社会关系、网络和资本持续性的维持、积累与发展,而非对过去的割弃或对单一原乡文化的终极回归。跨国离散是对传统移民理论中移民文化身份单一固化的否定,它通过理解每个离散个体独特的迁移经历及其社会阶层、性别、民族身份等社会特点来分析离散人群迁移轨迹、文化身份、社会归属感的多样性。跨国离散理念中明确提到“回流”(return),这不同于传统移民理论对回流的回避,也不同于传统离散理论中将回流等同于“回归”和离散终结的观点,而是将回流与其他各种流动方式并列,作为迁移轨迹中的一环和循环往复流动的一种方式。这样一来,回流就不再是跨国迁移现象中的边缘问题,而是名正言顺地站在了舞台中央,与传统移民(immigrant)、跨国移民(transmigrant)、传统离散群体(diaspora)一起成为了跨国离散的一部分和跨国迁移问题研究的共同主角。

图2 跨国迁移轨迹示意图

(三)虚拟跨国离散

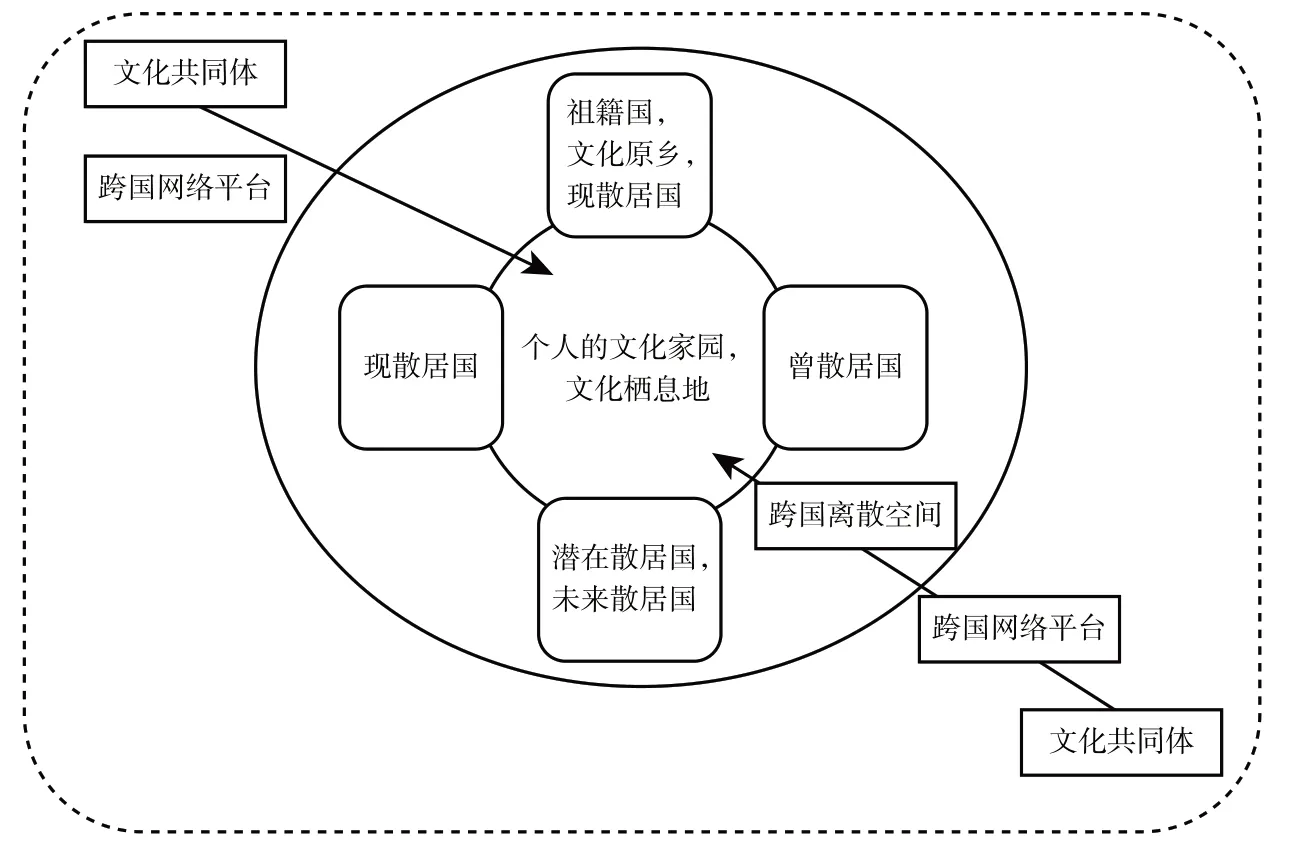

笔者认为,虚拟跨国离散首先认同跨国离散对迁移轨迹的理解,认为“回流”不一定等同于“回归”。每一次回流都是下一次出发前的散居和对上一次出发的离散(dispersion),因而没有终极的、单一的归属和停留。回流离散群体的身份认同和社会归属感与个体迁移经历、社会身份以及在散居国积累的社会关系、社会网络、文化等个人资本有重要联系。其次,基于互联网的现代信息和通信技术、网络实时交流平台以及网络社交媒体为跨国离散人群提供了一个跨国空间。这个跨国空间使跨国离散人群能够维持和展示自己的离散身份,能够与身处不同实体空间的离散人群随时随地保持交流、了解原散居国的情况、沟通相互之间感兴趣的问题,因而能够维持一个虚拟的跨国离散社区或跨国离散共同体以及一种对共同文化家园或共同文化栖息地的想象。与此同时,虚拟的跨国空间能够让离散人群实现虚拟的迁移,通过基于互联网的虚拟平台和媒介就可以参与在其他国家的工作、活动和任务,而不需要实际旅行即可实现在同一时间身处两地(simultaneity)。

在此基础上,笔者提出网络虚拟跨国离散的概念(virtual transnational diaspora, 简称虚拟跨国离散),认为当前可供免费访问和普遍使用的虚拟网络实时交流和网络信息平台进一步打破了时间和空间对人们从事跨国活动的限制,使人们容易形成对一个开放的、无国界的全球社会空间的想象,同时也赋予了人们在全球社会空间参与活动的能力。该想象与能力相互促进,从而激发了人们在虚拟空间跨国活动的动力(motivation)。任何人都可以随时通过跨国网络平台,了解彼处正在发生的时事,与彼处的朋友、同事实时协作。跨国活动因而变得日常化、普遍化,而不再是少数人偶尔、个别的行为。这些日常化、普遍化的跨国活动弱化了人们对国界、对地理空间的意识,移入国、移出国之间的区分也变得模糊,因为人们可以随时虚拟地移入一个国家的社会活动空间,又随时虚拟地移出一个国家的社会活动空间,似乎既身处此地又不在此地,虚拟与现实的生活同时存在。[7]

图3 虚拟跨国离散示意图

虚拟跨国离散既包含了拥有跨国经历的人群虚拟地实现继续跨国流动,即保持跨国联系与跨国活动的行为(being),又代表了人们不被地理空间和国界所绑定和限制的多重文化身份与社会归属感(belonging)。[8]个人的社会活动和归属感不再是以其所处的地理空间为中心,或是局限在其所处的国家,而是更多地以个人通过跨国迁移在世界各地所积累的社会文化联系为中心,在交织的多个跨国文化共同体之间展开。传统观点理解的“离散”是与“回归”移民祖籍国相对立的状态,因为“离散”的内涵是固化而单一的,它与文化原乡特定的民族文化和特定的领土观念相绑定。这样的文化原乡对同一民族的离散群体是特定而单一的。然而,随着人们跨国流动和迁移目的变得多样化,离散群体的特点也相应变得多样化。来自同一文化原乡、属于同一民族的离散人群拥有了多样的身份属性和不同的身份认同方式,而不仅仅是对单一民族文化的认同。离散人群的归属感也开始从对具体而固定的民族文化和领土观念的归属感向非具象的、虚拟而流动变化的文化家园(home)和文化栖息地(habitat)等归属感转变。所以传统意义上离散是与原乡、故土的远离,而现在还包括了与精神家园、精神故土的远离。虚拟跨国离散中的离散理念一方面继承了旧理念中离散群体与其他群体文化有别的观点,另一方面则更强调文化杂糅(cultural hybridity)而非固化单一的民族文化。[9]

三、海归学者的跨国离散现象

(一)研究方法与样本

此次研究运用罗伯特·斯泰克(Robert Stake)所述工具性案例研究的质性研究方法,[10]通过探究中国海归学者如何保持跨国的学术联系及其动机,重新审视回流现象。此次研究共包含12 位在北京高等院校任职的人文与社会科学学科的海归教师和学者。这些教师来自3 所以人文与社会科学为优势学科的高等院校。之所以选择人文与社会科学学术背景的海归教师而非理工类学术背景的海归教师,是因为人文与社会科学领域的海归教师在中国海归人才研究中相对不足。另外,由于人文与社会科学领域的学者更关注社会文化生活,笔者认为他们对留学与回流过程中所接触和体验到的不同社会文化可能会有更多的见解。调查对象均为在回国后有跨国学术联系的海归学者。这12 位海归学者都在海外高校攻读并获得博士学位,留学时间都在3 年以上,回国时间都在2000 年以后。他们当中有讲师、助理教授和副教授。从经费来源看,只有4 位受访学者是通过中国国家留学基金委奖学金资助完成学业并回国工作,其他学者都是自费留学,其中包括5 位获得海外院校和政府资助完成学业的学者。调查对象的学术领域包括教育学类、新闻传播学类、财政经济类和外语类学科。他们的留学国家和地区包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、日本、荷兰、比利时和中国香港,几乎涵盖了中国留学生最受欢迎的留学目的地。

此次研究数据于2017 至2018 年在北京收集,主要来源于海归学者的个人访谈,同时还包括对海归学者在其高校网站上个人主页里的教育与工作简历,其任职高校对教师科研成果评价的规定,北京高校网站上关于海归教师回国适应情况及国际学术合作的相关新闻,受访者任职高校院系组织的有海外华侨华人学者回国参加的学术交流会的观察记录。所有数据都汇总在质性数据分析软件NVivo 中进行了归纳式质性编码和主题分析。此次调研的问题包括海归学者为何以及如何在回流后保持跨国学术联系。针对这两个问题,笔者在个人访谈中对受访者回国的动因、回国求职和工作的经历、跨国学术联系的具体情况进行提问。

(二)研究结果

1.回流动因及回流后的工作适应状态

几乎所有调查对象回流中国主要都是出于家庭和工作机会考虑。他们提到自己父母年事已高,所以自己需要回国方便看望和照顾父母。这一想法受到中国传统文化中“孝道”的深刻影响,正如一位受访者所说“父母在不远游”。另外也有人因为爱人在国内工作,想要回国团聚。与此同时,有人提到国内的相关工作机会比留学国要多,尤其是高校教职类工作。这一观点在留美海归学者中尤为突出。他们普遍认为,在美国找不到满意的教职工作,因为美国当地的高校教学研究岗位需求有限,而另一方面中国高校对海归博士毕业生的需求相对较高。从就业的实际角度考虑,回流似乎是顺理成章的选择。当然,从留学资助方式上看,4 位通过中国留学基金委奖学金出国读博士的海归学者回流也是出于履行合同的相关义务。奖学金资助合同从客观上建立了被资助者与国家的联系,为海归学者学业完成时回流设定了必然的轨迹。另外,受访的海归学者对任职高校的选择和考虑也反映了他们与某些高校过去的联系和对这些高校的了解。在这12 位海归学者当中,有一半是在自己的母校工作或首先考虑应聘母校的职位。综合选择母校就职的海归学者的观点,对母校熟悉、母校平台较高、机会更多、院系领导重视海归校友人才是主要原因。

从工作适应状态看,受访者似乎都比较适应高校的教学任务,但在科研工作上存在一定压力。他们认为,虽然国内高校教职岗位比留学国更容易获得,但留任的压力和科研论文发表的压力却比留学国要大很多。SSCI 和CSSCI 类期刊发表的文章才被高校认可作为年度绩效考核的科研成果,而这类核心期刊又被细分为A 类、B 类、C 类等级,看似客观的评价标准实际上弱化了科研内容本身的学术和社会价值,而是将科研的价值与期刊影响因子相挂钩简单地等级化、标准化、分数化,让科研价值显得非常抽象和功利。这更不用说在国际核心期刊上发表文章的难度。如一位学者谈到,国内高校过度强调英文SSCI 期刊文章的发表,而国外高校却并没有,因为这对于国外学者也有一定难度,并不是每一个国外学者都能够在SSCI 期刊发表文章。可见,国内高水平科研类高校在教师科研考核上的要求非常苛刻。此次研究发现,近期回流的海归学者,尤其是在非母校任职的海归学者,在面对留任的就业压力和升职的科研压力下,还缺乏必要的职业发展指导,由此产生一定的焦虑感。

此外,收入、科研经费和学术氛围也是海归学者提到的工作适应过程中的关键问题。有学者认为,国内一些学者因为收入不高,为了获得科研经费而大量接课题。然而,为了这些收入,学者们需要花大量时间做简单的调研,而无法专注于某一个问题进行深入研究。一位从美国留学回国从事财经类研究的学者提到在国内与在美国做科研经费上的差别,他认为国外教授的收入比较高,物价相对较低,这样老师只需要专心科研,他的工资足够自己和家庭使用。同时,美国的科研经费又很充足,学校会给老师和学生很多经济资助去参加学术会议等交流活动。相比之下,国内对科研一方面重视不够,另一方面急于求成,投入的经费也比较有限。对学术氛围问题,许多受访者认为,国内的学术氛围以行政管理为主导,学者们囿于开会、填写表格、报销等琐事,而在开展科研和学术交流活动上所得到的行政支持却不够,效率也不高,以至于无法专心开展务实的核心工作。有时甚至因为需要应付的行政工作太多而放弃了开展一些学术交流活动,特别是涉及邀请海外学者的交流活动。一些学者谈到自己缺少与同院系或国内同领域学者的学术合作。另有受访者提到,国内高校缺乏一个平等的、鼓励式的学术交流平台,以至于青年学者们很难维持一个自己的学术共同体来开展学术合作。

2.回流后的跨国联系及跨国工作实践的内容、方式方法与受益成效

从跨国联系和工作实践的内容看,海归学者在回流后与留学国学者的交流与合作非常丰富,这其中主要是科研、学术方面的合作,同时部分学者也在日常教学中充分利用了自己的跨国学术资源。一些近期回流的海归博士会与导师联系讨教博士论文的修改与发表。回流多年的海归学者会与导师进行课题合作,邀请导师到中国参加学术会议等交流活动。一位从英国回流的海归学者提到,在回国工作后,她的导师还会带着她一起去参加圆桌会议、交换项目等各种集中的学习交流活动。一位从荷兰回流的海归学者提到自己在受访前一年还回到荷兰的母校去听了半个月的课,因为该大学的学术动向代表了其研究领域最重要的动向之一,所以回到母校去学习、跟踪母校的学术动态是顺理成章的。一位近期从香港回流的海归学者与导师和海外同学的交流非常频繁也较有组织性。她谈到自己会通过网络视频与导师现在的博士研究生一起参加导师每周或者是每个月的读书会。她提到自己的研究与内地学者很难对话,自己的思维模式还是延续了留学时培养的思维模式,与留学时的导师和同学保持接触才能激发自己更多的想法。跟踪学术动态、了解学术前沿是许多海归学者保持与导师和留学国或地区的联系并跟踪相关领域内著名学者研究动向的重要目的。除了主动直接的联系,一些海归学者还通过一些跨国的学术博客网站,如Academia.edu 和researchgate.net 等,持续关注包括博士导师在内的同领域海外学者的近期研究成果。比如一位从加拿大回流的海归学者坦言,关注海外学术个人网站和浏览电子版英文期刊对她的学术发展非常重要,因为国内的信息相对还比较闭塞,高校图书馆订阅的学术期刊种类有限,只有与国外学者保持联系才能不断了解到本领域的最新发展。另外,学者们通过保持在海外英文学术期刊发表文章或担任匿名评审职务来保持自己与海外学界的联系。一位学者提到,“我特别害怕自己落伍了,所以我就会倾向于发表一些英文(文章)。”一些学者提到英语写作、发表英语文章对保持跨国联系的重要性。他们认为要保持自己在国际学术领域的影响力和声音,就必须要坚持撰写和发表英文文章。语言不仅仅是写作的工具,对海归学者而言,中文和英文语言之间的选择和转换还意味着在两套不同学术体系之间的选择和转换,因为相应的读者群体不同,写作的理论导向、研究主题和表达方法都可能不同。语言的选择问题或许是海归学者在学术发表过程中需要额外考虑的问题,但它也同时成为海归学者与海外学者合作的催化剂。一些海归学者认为,国外学者对英语学术环境的熟悉可以使合著的文章在英语语言表达和期刊的选择等方面比海归学者单独写作要有更大的优势。从教学上看,有从美国留学回流的海归学者通过与留学国同学、同事、老师的联系获得了留学国最新教材和课程辅导材料的一手信息,让国内的学生能够学习到与美国同步的最新教材。有从法国留学回流从事外语语言与文学研究的海归学者,通过与留学国前同事的联系为国内的学生与法国当地的学生建立起语言学习小组。

从跨国联系和工作实践的方式方法上看,海归学者通过数年在留学国居住和学习所积累的社会资源已成为他们跨国学术交流网络的核心。具体而言,他们的跨国联系网络通常以留学国博士研究生导师为中心,包括答辩委员会成员和读博期间从事助教和助研工作时合作的老师,以及通过导师介绍的其他老师。其他跨国学术联系还包括一些海归学者在海外期刊上发表文章、组织发表刊物时认识的期刊编辑人员,以及在读博期间和回国任职后到其他学校访学时结识并合作的导师。这些海外学者共同构成海归学者的海外“师者”网络。除此之外,留学期间结识的同学、同事及回国任职后在课题研究和发表文章过程中结识的海外合作者也是海归学者重要的跨国学术联系。其他零散的联系也包括一些通过各种国际学术交流活动如国际会议、工作坊、研讨班等形式结识的学者同仁。从联系方式上看,基于互联网的实时交流与协作平台为海归学者开展跨国工作实践和学术交流提供了必要的渠道。几乎每位受访的海归学者都会不定期地通过电话、邮件、微信等网络交流平台与导师和在海外的同学探讨问题。学者们同时提到,他们需要依赖海外学者日常使用的网络工具与其互通信息与资源,如google 搜索引擎、dropbox 云盘、google drive 云盘,以及facebook 和twitter 等网络博客平台。这些平台和工具也是海归学者在海外学习时习惯使用的。但值得注意的是,这些跨国网络平台和工具有很多都不能在国内直接使用,需要学者们寻找额外的技术帮助,这给海归学者与海外学者通过网络日常互动合作造成了很大的不便。

从跨国联系与工作实践的受益成效上看,跨国科研合作与交流不仅帮助海归学者更好地完成本职工作,还极大地促进了他们的个人学术职业发展,提升了他们的研究水平,满足了他们终身学习和发展个人学术兴趣的内生需求。与此同时,保持跨国学术联系为海归学者的职业发展提供了额外的经费支持和发展机会。比如一位学者谈到在国内工作后申请到美国的一份奖学金,这不仅解决了她因为国内工资低无法资助自己做访谈研究的问题,还提供了一个综合的培训项目,让她能够继续提升自己的研究能力。这也相应地增强了学者的自信和前进的动力。虽然不是每个受访者都能拿到这样的奖学金,但是他们与海外的学术联系几乎都有未来长期的职业发展方面的考虑。一位回流已4年多的海归学者似乎已积累了较强的跨国就业竞争力,作为一位从欧洲留学回国的学者,他不仅在欧洲的母校拥有附属研究员的职位,还受邀在美国的一所大学远程授课。这些机会让他能进一步扩大自己学术发展的机会和人际网络。另一位法国留学回国的学者提到,如果在国内高校“非升即走”的政策下自己无法留任,可能会考虑重新回到法国,“要考虑换个平台,或者完全换个方向,换个职业规划之类的”。在此次调查研究中,许多受访学者都表示出对未来再出国寻求职业发展机会的想法和开放的心态。

3.多层次的跨国归属感

从此次调查研究来看,社会科学领域海归学者的“回流”不一定等同于“回归”。也就是说,海归学者主观的归属感是复杂而多层次的,它不仅包括对某一国家、某一故土这个宏观而抽象的地理空间和社会文化的归属感,还包括对某些更具体的集体、组织机构和人群的归属感,以及对某些虚拟的共同社区文化的认同。因此,它不一定与个人客观的回流方向相一致。笔者发现,此次研究中海归学者的“回归感”主要都来自于与国内家人的团聚,也有回国后组建家庭的海归学者在家庭的温暖中得到安慰和稳定感。但是他们并没有表现出对国家社会文化的归属感,而是在比较国内和留学国人文环境和处事方式的过程中非常辩证地看待国内高校的治学文化,对一些处事传统,如讲关系、拼场面等做法并不认可。还有一些学者对自己“海归”的身份在国内高校的地位表示不满。虽然有许多国内媒体文章将“海归留学生”描绘为国家鼓励回流的人才,但研究中发现社会科学领域的海归学者认为自己的社会地位较低,比较边缘化。一位留美的海归学者提到自己回国后没有太多新的认识。在其回国后,该学者有若干文章发表,而这些发表都是与海外学者合作的英文文章,可见虽然其人在中国就业,但其学术活动还是与留学国的同仁和师者紧密相关,对个人在留学国的学术共同体有更强的归属感,而对国内的学术共同体归属感较弱。有学者提到,中国的学术体系和其留学国的学术体系的差别是全方位的,需要重新去学习另外一种学术环境下的一整套的做法。从这一观点来看,海归学者并没有把国内的学术文化作为唯一的规范、标准或目标去重新“适应”,而是在不断地对比和学术实践中去重新衡量不同的学术规范和标准,构建个性化的学术文化归属感。根据个人经历的不同,海归学者对国内学术文化的归属感有不同程度的偏好,而对于留学国的学术文化基本普遍认同,归属感较强。与此同时,海归学者们又普遍对自己的高校教职岗位非常珍视。不论对目前的工作环境是否满意,在回国时找到一份高校教职工作是符合大部分海归学者当初的职业目标的。一个学术平台是学者社会身份的重要组成部分,而国内高水平高校的教学研究岗位为他们提供了优质的身份资本,为他们迂回追求留学国等海外高校的平台资源搭建了渠道。

另外,海归学者多层次的归属感体现在其将身份认同感与一些跨国社区相联系。首先,海归学者大多认同自己作为海内外学界桥梁的身份和作用。他们帮助国内学者“走出去”,同时又将海外学者“引进来”,帮助他们了解和研究中国国情。其次,海归学者的归属感还与一些共同认可的理念、思想、兴趣相关。比如有学者谈到包括自己博士导师在内的一些海外学者的学术品行、治学态度对自己学者身份认同的影响。一位学者谈到,“(导师)带学生的那种giving,那种care,或者是那种generosity,都会给你形成一个很大的影响。为人特别正直,替学生想的特别多,非常的supportive,这些会影响到我特别多,我打心底里会觉得非常钦佩,然后这种钦佩,将来可能会影响到你带学生后对自己学生的一个态度。”另外,海归学者的另一种归属感源于共同的留学和回流经历。一方面,海归学者大多与曾经一起在留学国学习的同学、同事有紧密的联系。共同的留学经历让他们通过一段共同的记忆和对留学国、母校的了解和认识形成了情感上的联结,而且同一研究领域的同事还因为同样的学术兴趣更紧密地联结在一起。按一位海归学者的说法,这样的联系是“自然而然的”“天然的联系”。另一方面,他们与同为“海归”的其他回流学者也能因共同的经历和社会需求建立起共同社区。在此次研究中,一位海归学者就提到自己与若干海归学者为某个海归博士微信群的积极成员。在这个微信群中,大家互相分享学术资源、解答疑惑,形成一个互助合作的共同社区。

最后,海归学者还普遍对跨国的华侨华人学术共同体有归属感,认同自己是这一社区的参与者且与海外华侨华人有多种学术联系。这是一个完全虚拟的跨国共同体,因为它没有实体机构,没有固定的成员边界,没有明确的组织结构或确定的成员关系。它是一个开放而流动的共同社区,它的存在是基于成员的学术合作与交流实践以及成员们共同的民族文化身份渊源。成员之间也在不断地结成新的认识和联系。一位学者提到,“我比较喜欢跟华人华侨合作,一个是我们都是中国人,交流起来比较方便,大家都比较能够理解,然后写作的时候他们又具备了外国人的一些英文的写作素养……我要是以后去美国访学,我之前的硕士师姐,现在美国大学当老师,我可能就会考虑去跟她合作。”可见共同的语言和民族文化以及共同的研究兴趣,是华侨华人学术共同体成员身份认同的基础。一位学者提到,自己出国访学时结识的华人导师介绍自己加入到一个其研究领域内的跨国的学者微信群,这让她能够认识和接触到很多该领域知名的华侨华人学者。可见,在当今网络通讯技术可以支持跨国实时通讯的时代,微信等网络媒介为华侨华人学者的跨国离散网络与共同体的形成与维系起到了重要推动作用。笔者在观察受访海归学者所在高校举办的几次由华侨华人学者做的学术报告会了解到,在海外高校工作的华侨华人学者利用短期回国探亲的机会到北京的高校做学术报告和交流的情况非常普遍,这些华侨华人学者许多都来自海归学者留学国母校或是海归学者认识的华侨华人学者的同仁。来国内做报告的海外华侨华人学者与国内高校的学者似乎都非常熟悉,彼此并没有觉得这是一个难得一见的现象。可见学者们对频繁的跨国流动和跨国学术交流早已司空见惯。

四、海归学者虚拟跨国离散的特点

根据此次调查研究结果,笔者总结出海归学者虚拟跨国离散的三个特点。

(一)跨界性

这一特点反映了海归学者通过跨越地缘、跨越时空、跨越不同社会文化边界建立联结,构建自己的共同体。他们跨越中文和英文以及其他语言构成的社会文化边界,通过在中国和其他国家和地区不同的语言环境和语言媒介上发表文章来发出自己的声音、表达自己的身份认同、扩大自己思想文化观点的影响力。他们跨越地理国界的限制不断流动,同时不断交换不同的思想和观点,因此留学毕业回国并不是他们离散的终止。地理国界有时是他们跨境流动、与海外学者面对面交流的阻碍,但当他们充分利用地理国界的限制分享各地信息、整合国内与海外多方的资源、创造性地跨国合作时,地理国界又转化为可利用的优势因素。跨界性还体现在时间维度上,因为海归学者通过跨国考虑学术写作、学术交流问题,比较中国与留学国社会文化的不同并将职业发展放在跨国背景下做考虑,实际上将自己过去的经历、记忆,现在的实践,以及未来的人生和职业规划跨越式地整合在了一起。可见,在跨国离散理念中所谈到的多次、多向、多样的地理迁移轨迹在时间维度上虚拟地得到了实现。

(二)疏离性

海归学者的社会身份认同并没有单一地向中国国内的社会文化靠拢,而是保持了一定的距离,选择性地融入一些文化习惯而同时又选择性地远离一些习惯做法。他们主观上会保持一定的边缘感,虽然疏离了文化中心,但也能使自己有更开阔更广泛的视野。相对于留学国而言,他们因为身处其外,客观上也疏离了留学国的文化中心,而他们主观上又想要保持与留学国的联系,因而又将自己置于留学国文化的边缘地带。所以,海归学者的社会文化身份既疏离民族文化母国,又疏离留学国或者说职业文化的来源国,他们在不断地寻找双方平衡的支点。这一疏离性是海归学者作为跨国离散的最大特点,它反映了海归学者主观归属感的形成方式,即疏离而不是向任何单一文化中心靠近,这是海归学者回流后文化“适应”的方式。这一点与双重离散相关观点类似,即海归学者从社会文化归属感和社会文化身份认同的角度来说,既是中国的离散人群又是留学国的离散人群。民族文化母国与职业文化来源国之间“源”与“元”的关系,或者说源头与核心的关系已经不那么清晰了。这一疏离感能够允许海归学者构建更丰富的社会文化身份,因为他们可以在一定的距离外通过对比文化原乡与各个文化栖息地来虚拟地构建个体化的精神故土。

(三)虚拟性

海归学者成为跨国离散人群主要依赖于两大虚拟性。一方面是跨国学术空间的虚拟性。这一空间的实现得益于网络技术发展以及其所支持的实时交流平台如微信等工具。这弱化了身处不同地区的学者们对时区差异和空间距离的感受,仿佛大家都是在同一时空内生活和工作。另外,跨国学术平台的存在也让学者们对同一跨国学术空间的存在感更为真切。比如海归学者们在面向国际读者的学术期刊上发表文章、从事编辑或担任匿名评审的职务,另外海归学者们参加各种国际学术会议和培训项目,在学术博客平台关注其他学者并更新自己的科研近况,通过国际性的科研资助机构参与国际科研项目、申请科研经费等。这些平台是虚拟跨国学术空间的重要组成部分,它们连通了海归学者接近并获取海外学术资源的路径。另一方面是海归学者对跨国学术共同体存在的想象。网络通讯与跨国旅行的便利维持了海归学者对跨国社区的想象,在这个想象中海内外的学者都像是生活在一个社区里的邻里,他们之间的距离只是一封邮件、一个电话、一段语音、一次微信群聊,互相之间似乎都近在咫尺。尤其是海归学者对跨国华侨华人学者共同体的想象,他们之间使用共同的语言,对中华文化有共同的认识,对华人的社会交流方式有共同的默契,有的还有一起学习、共事的经历和记忆,以及对海外学术界科研规则、评价体系的共同认识和追求,这样的跨国共同体虽然无形,却又真切地牵引着海归学者,以至于他们将自己的工作实践、职业发展、未来规划自然而然地与跨国华侨华人学术共同体和更广泛的跨国学术共同体联系起来。

总而言之,从海归学者作为虚拟跨国离散人群的特点来看,通过留学并回流的跨国迁移经历与回国后在教学与科研工作中融合跨国联系的实践,海归学者们学习并构建出新的社会文化身份,这一身份的核心应该说与跨国离散理论文献中对“跨国性惯习”(transnational habitus)[11]和离散意识(diasporic consciousness)的阐释相吻合。[12]它让海归学者感觉生活既在这里(国内),又在彼处(世界)。它象征着一种杂糅的社会文化身份,而不是单一的民族文化身份,是拥有跨国迁移经历的学者不断成长成熟过程的体现。

五、结语:虚拟跨国离散的理论贡献及其现实意义

虚拟跨国离散使离散现象摆脱了对物理空间的依赖和时空的束缚,人们既可以实际地流动从而疏离某个社会文化中心,也可以通过网络空间虚拟地实现流动和疏离。虚拟跨国离散没有明确的开始和结束,也没有固定单一的社会文化中心。它更强调一个持续的、动态的、主动构建多元社会文化中心和跨国社会文化网络的过程。它是一个去地域化(deterritorialization)的过程,[13]不与固定单一的地理国界相绑定,同时又是通过个体实际的跨国社会联系与社会实践构建超地域化社会文化身份(extraterritoriality)的动态过程。[14]虚拟跨国离散让“离散”摆脱了过去固化单一的内涵,获得了开放、杂糅的新特点。

本文所阐释的海归学者虚拟跨国离散的现象表明,在全球化的大背景下人们对跨国流动、跨国联系和跨国社区存在需求和社会想象(social imaginary)。[15]虚拟网络通讯技术、网络平台、面对国际人群的机构平台及其虚拟网站更是促进了这样的需求和想象。跨国流动人群既可以相对方便地跨越国界,也可以虚拟地通过网络实现对不同空间、时间和社会文化栖息地的跨越。在这样虚拟全球化的环境下,人们身处的地理空间与其社会文化活动的空间不一定相一致也不一定紧密结合。相比之下,个人的社会文化栖息地成为其社会文化活动空间的核心。每个人都能有多样的社会文化栖息地,它们的形成与个人的跨国迁移经历、社会实践、民族文化身份等其他社会文化身份有关。值得一提的是,在虚拟全球化的环境下,即便是没有跨国迁移经历的人群也能够实现虚拟跨国,而他们身边的“海归”群体也成为了人们跨国想象形成的催化剂。这些非“海归”人群并非离散人群,但整个社会虚拟跨国流动与想象的普遍化正是跨国主义理论文献中所提到的社会跨国化(transnationalization)的具体表现。[16]当社会跨国化继续发展,没有跨国经历的个人开始跨国迁移,在各个散居国积累自己的社会文化资本和资源,能够构建跨国性惯习,形成离散意识,就可能出现更多的虚拟跨国离散群体。

与此同时,当前全球所面临的新冠肺炎疫情一方面严重限制了跨境流动,另一方面却又加速了虚拟全球化的发展。在疫情期间,跨国交流活动和跨国社区的维系几乎完全依赖网络通讯途径,各行各业通过网络视频、网络电话等方式开展教学、工作等活动。以网络通讯为载体的虚拟跨国交流、跨国联系活动在疫情期间有了较大增长。以华侨华人学者的虚拟跨国离散社会活动为例,2020 年由全球化智库主办的一系列全球华商网络研讨会,另有清华大学华商研究中心与中国华侨华人研究所联合举办的“海外华商谈抗疫”系列网络会议,暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院也召开了一系列“华侨华人与全球抗击新冠疫情”学术研讨会。又比如中国民间科学公益组织“未来论坛”邀请美国普林斯顿大学著名教授颜宁、澳大利亚技术科学与工程院院士王林发教授等海外华侨华人学者与其他国内学者、研究员主持的一系列抗疫科学讲座等。这些活动中的海内外学者都不乏跨国学习、工作经历,可见跨国迁移的经历对疫情期间众多华人网络跨国离散社区形成的重要影响。同时,华人网络跨国离散社区对于整合利用国内外的各种资本、资源与信息也起到了关键作用,对海归学者和海外华侨华人学者提升个人跨国影响力,构建更丰富的杂糅文化身份,实现生活既在这里又在彼处,也起到了重要的推动作用。

可以预见,在持续的疫情中以及后疫情时代,网络跨国离散社区的数量和规模都会进一步扩大。而为了充分利用和发展网络跨国离散社区对个人、社会和国家发展的积极作用,笔者提议应进一步支持国内各类人才自由跨国流动,积累跨国经历和资源,无论华侨华人身在何处都无法割舍与祖籍国天然的民族文化联系。而在联结国内学者与海外华侨华人的实践中,这样的天然联系在具体的社会文化社区活动中结合华侨华人的其他社会文化身份似乎能够得到最充分的表达。与此同时,笔者认为应听取海归学者的声音,接受社会跨国化、虚拟全球化的趋势与需求,合理开放与海外学术交流合作的网络平台与渠道,同时探索创新的持续发展的跨国网络平台,作为目前大多处于临时性、偶发性网络社区平台的补充,为海内外人才跨国学习、发展、参与祖籍国建设提供助力。

最后,虚拟跨国离散理念以跨国离散为基础,对传统离散理念中单一固化的文化身份和视“回流”为终极回归的观点提出了挑战,对海归“再适应”现象提出了新的理论研究视角,是传统离散现象多次循环往复的延伸。与此同时,虚拟跨国离散进一步反映了虚拟跨国联系及实践与跨国离散中实体流动现象在动力、渠道、归属感和身份认同等方面的密切关联。希望本文能起到抛砖引玉的作用,推动对其他虚拟跨国离散人群的经历展开探讨并进行比较研究。

[注释]

[1]参见中华人民共和国教育部:“十八大以来国家公派出国留学情况”,www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2017n/xwfb_170301/170301_sfcl/201703/t20170301_297674.html,2021 年9 月15 日 浏 览;S. Guo and Y. Guo eds.,Spotlight on China: Chinese Education in the Globalized World, Rotterdam:Sense, 2016, pp.85-106。

[2]“2015 年近15000 名留学回国人员落户北京”, http://china.caixin.com/2017-03-01/101060922.html;“教育部留学服务中心:八成留学回国就业人员为硕士研究生”,https://cn.chinadaily.com.cn/2017-03/05/content_28439387.htm,2021 年9 月15 日浏览。

[3]李明欢:《Diaspora:定义、分化、聚合与重构》,《世界民族》 2010 年第5 期。

[4]R. Cohen,Global Diasporas: An Introduction, Oxon: Routledge, 2008.

[5]L. Basch, C. Blanc-Szanton, and N. Glick Schiller,Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States, New York: Routledge, 1994; A. Portes, L. E. Guarnizo, and P. Landolt, “The study of transnationalism: Pitfalls and promise of an emergent research field”,Ethnic and Racial Studies, Vol.22, No.2, 1999; T. Faist,The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford: Clarendon Press, 2000.

[6]J. Lie, “From international migration to transnational diaspora”,Contemporary Sociology, Vol.24, No.4, 1995.

[7]L. Lei, and S. Guo, “Conceptualizing virtual transnational diaspora: Returning to the ‘return’ of Chinese transnational academics”,Asian and Pacific Migration Journal, Vol.29, No.2, 2020.

[8]S. Guo, “Reimagining Chinese diasporas in a transnational world: toward a new research agenda”,Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.48, No.4, 2022.

[9]温明明:《从离散到跨国散居——论“全球化语境中的海外华文文学”》,《华侨华人历史研究》2019 年第4 期。

[10]R. Stake,The Art of Case Study Research, Thousand Oaks: Sage, 1995.

[11]M. Nedelcu, “Migrants’ new transnational habitus: Rethinking migration through a cosmopolitan lens in the digital age”,Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.38, No.9, 2012.

[12]T. Darieva, N. Glick Schiller, and S. Gruner-Domic eds.,Cosmopolitan Sociability: Locating Transnational Religious and Diasporic Networks, New York: Routledge, 2012; S. Vertovec,Transnationalism, London:Routledge, 2009.

[13]S. Guo, “From international migration to transitional diaspora: Theorizing ‘double diaspora’ from the experience of Chinese Canadians in Beijing”,Journal of International Migration and Integration, Vol.17, No.1, 2016.

[14]E. Ma Mung, “Dispersal as a resource”,Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Vol.13, No.2-3, 2004; R.Cohen,Global Diasporas: An Introduction, London: Routledge, 1997.

[15]A. Appadurai,Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minnesota: University of Minnesota Press, 1996.

[16]T. Faist, M. Fauser, and E. Reisenauer,TransnationalMigration, Cambridge: Polity Press, 2013.