非国有股东治理与国有企业杠杆操纵

2022-06-02马新啸窦笑晨

马新啸 窦笑晨

(1.中山大学 管理学院,广东 广州 510275;2.中国财政科学研究院,北京 100142)

一、引言

近年来,在统筹疫情防控和经济社会发展,以及加快构建新发展格局的时代背景下,如何正确认识并防范化解重大风险,无论在学术研究抑或政策实践层面都是一个备受关注的话题。2008年金融危机后,我国推出“四万亿”投资、降低基础设施项目资本金比例等“一揽子”计划,尽管在短期内取得了应对外部冲击、刺激经济发展的成效,但是过度依赖债务驱动的增长模式导致包括产能过剩、各部门杠杆率过高等在内的一系列难题[1][2]。这在新冠肺炎疫情暴发的情境下更为突出,2020年我国宏观杠杆率高达270.1%,同比上升23.6个百分点,其中非金融企业部门杠杆率跃升10.4个百分点,构成总体杠杆上升的主要部分。杠杆过高不仅对企业的正常经营产生不良影响,而且妨碍国家整体的经济健康发展和社会安全稳定。具体到微观企业层面,诸多学者从加强预算约束[3]、放松利率管制[4]等方面研究企业“去杠杆”的实现方式及治理成效。2021年12月,习近平总书记在中央经济工作会议上指出“要正确认识和把握防范化解重大风险。要继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针,抓好风险处置工作”。由此,如何精准有效“去杠杆”和防范化解重大风险,已然成为在国家治理层面极具意义的研究话题。

然而,我国上市公司普遍存在利用表外负债、名股实债和会计手段向下操纵杠杆的现象,这使得其账面杠杆得到一定控制的同时,真实杠杆仍然较高并且产生不容忽视的消极影响[5],既有研究却并未对此充分关注。作为掩盖真实杠杆率的手段,杠杆操纵引起的账面杠杆信息扭曲会弱化相关部门的监管成效和前期“去杠杆”的效果,提升公司的真实杠杆水平,最终导致更高程度的微观企业风险和宏观系统性金融风险[5]。值得注意的是,我国国有企业面临着“所有者缺位”“内部人控制”等比较严重的代理问题和强制“去杠杆”的政策要求,因此杠杆操纵现象在国有企业中更为严重。图1绘制了2008~2017年我国国有和民营上市公司的杠杆操纵水平,可以发现2008年后国有上市公司的杠杆操纵程度始终高于民营上市公司,由杠杆操纵引起的账面杠杆扭曲也增加了国有企业的风险。作为国企改革的突破口,混合所有制改革的目的在于,通过引入非国有股东在国有企业中形成更加制衡的股权结构和董事会架构,建立有效的内部监督与治理机制,最终促进国有企业的高质量发展。那么基于混合所有制改革的非国有股东治理能否以及如何影响国有企业的杠杆操纵现象呢?

图1 2008~2017年国有和民营上市公司杠杆操纵水平数据来源:按照许晓芳等(2020)提出的XLT-LEVM行业中位数法测度得到[5]。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,要“深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业”。2021年12月,习近平总书记在中央经济工作会议上强调,要“促进多种所有制经济共同发展”。2022年3月,李克强总理在《政府工作报告》中提出,要“加快国有经济布局优化和结构调整,深化混合所有制改革”。我国作为社会主义国家,国有企业在实现国家战略目标和维护社会公平正义等方面发挥着不可替代的重要作用,本文研究如何在不失去国有股东控制权、不造成国有资产流失的前提下,抑制国企杠杆操纵行为和缓解国企债务风险,这对维护宏观经济和金融市场稳定具有重要的理论指导意义和政策参考价值。

本文的研究贡献体现在如下三个方面:

第一,在清晰整理股东关系的基础上,本文从非国有股东参与国有企业治理的视角出发,探究其对国企杠杆操纵的影响作用,从而拓展了产权异质性与企业杠杆操纵的研究。一方面,既有文献主要对近年来我国企业账面杠杆率不断上升、过度负债的影响因素及治理方式进行研究,发现了加强预算约束[3]、放松利率管制[4]等方面的积极影响,但未对企业普遍存在的杠杆操纵现象给予足够重视,纯粹将账面杠杆视作真实杠杆,这在一定程度上制约了现有研究的科学性与可行性。进一步地,许晓芳等(2020)提出了测度上市公司杠杆操纵程度的方法,并且通过实证检验发现账面杠杆率、融资约束以及“去杠杆”政策压力会影响上市公司的杠杆操纵水平[5],但其未对不同产权性质企业的杠杆操纵现象给予足够重视,亦未对如何通过市场化机制缓解国有企业的杠杆操纵现象、降低国有资本金融风险进行深入思考,本文则对此进行针对性解答。另一方面,在相互持股、关联关系和托管经营等股东关系普遍存在的中国特色制度环境下,与国有大股东存在上述关系的非国有股东难以独立自主地参与国企公司治理,进而难以对国有企业的杠杆操纵现象产生影响,本文则通过厘清国有企业股东之间关系的方式进行深入分析。

第二,基于杠杆操纵的视角,本文发现非国有股东治理对国有企业债务特征的积极影响作用。既有研究主要发现非国有股东治理可以改善国有企业的监督激励机制[6],降低政策性负担[7],进而提升国企的创新水平[8]和经营绩效[9],本文研究混合所有制改革对国企真实债务风险的影响作用,拓展了既有文献。

第三,在防范化解金融风险和全面深化国有企业改革的新时代背景下,本文结论表明非国有股东治理可以统筹实现国有企业降低杠杆风险的政治目标与改善财务信息和经营实践的经济目标,从而拓展了新时代国有企业改革的相关理论。

本文余下的内容安排如下:第二部分为文献综述和理论分析,第三部分阐述本文的研究设计和样本选择,第四部分为主要实证结果及讨论,第五部分为进一步研究,第六部分为稳健性检验,最后为研究结论与启示。

二、文献综述与理论分析

(一)国有企业杠杆操纵的影响因素

理论上,杠杆操纵指的是企业利用表外负债、名股实债等财务活动来降低资产负债表中杠杆水平的行为[5]。虽然可以在短期内帮助企业达到监管要求与实现融资目标,但是对企业的可持续发展产生诸多不良影响,不仅会造成杠杆信息失真,误导资本市场投资者、债权人等外部信息使用者的经济决策,侵害其合法权益,而且会掩盖企业真实的杠杆风险。当后者不断积累直至爆发时,企业便会陷入破产清算危机,最终损害其自身以及包括股东、债权人、员工和地方政府等在内的诸多利益相关者的切身利益。

其次,在中国制度情境下,国有大股东与中小股东、国有股东与国企经理人之间的双重委托代理问题构成国有企业杠杆操纵现象的重要成因。

一方面,在国有上市公司中,国有股东往往持有较高比例股权甚至绝对控股,对国有上市公司的经营决策掌握控制权,这使得中小股东利益受到一定程度忽视甚至损害。例如,控股国有上市公司的政府机构为了完成公共管理目标会干预辖区内国有企业使其承担政策性负担,而国有企业为了快速、高效地通过银行贷款、发债等筹集经济资源和完成政策性任务,往往会通过设计经营租赁[10]、利用结构性主体将相关负债表外化[11]、采用名股实债和“抽屉协议”虚增股权[12]以及其他诸多会计手段[13][14]将表内债务转移到权益或表外以隐藏真实杠杆,从而规避监管部门监控以及误导投资者、债权人、评级机构等市场参与者[15]。

另一方面,国有大股东难以对国企经理人进行充分监督和激励,第一类代理问题在我国国有企业中同样存在[16]。国企经理人可以取得国企的实际管理权、实现“内部人控制”,从而有足够的动机和能力通过操纵杠杆来实现自身利益,例如降低账面杠杆率以满足“去杠杆”的考核要求和获得政治晋升,以及规避相关部门监管和隐瞒贪污腐败等投机行为[17]。

综上所述,在两类委托代理问题的影响下,我国国有企业存在比较严重的杠杆操纵现象,过高的表外杠杆不仅增加了国有企业的财务风险、损害其运营效率,而且提升了国有企业的信息不对称程度,使其难以受到监管部门和资本市场参与者的监督关注与有效治理,甚至误导外部利益相关者,最终损害国有企业的经营治理效率和中小股东利益,并且形成恶性循环[18]。

然而,既有文献并未对如何治理国有企业的杠杆操纵现象给予针对性关注。因此,基于国有企业混合所有制改革的制度背景,本文从股权制衡和高层治理两个角度出发,全面、深入地分析与检验非国有股东治理对国有企业杠杆操纵现象的影响作用。

(二)非国有股东治理与国有企业杠杆操纵

股权结构和董事会是公司治理的重要内容,非国有股东可以在股权制衡和高层治理两个层面参与国企公司治理,在追求自身利益的动机下缓解国企委托代理问题和改善国企公司治理,从而抑制其杠杆操纵现象和保障自身权益。

首先,非国有股东通过自筹资金购买股权进入国有上市公司,在一定程度上实现了“所有者到位”,其在逐利特性的驱使下具有动机整合国有企业内部资源和改善治理结构,从而增强股权层面对国有大股东的监督与制衡,缓解第二类代理问题[19]。由此,国有大股东操纵国企杠杆信息以隐瞒真实杠杆、规避监管和完成政策性任务的现实能力受到制约,而国有企业更低水平的财务风险和更加真实的杠杆信息符合非国有股东的利益诉求。

其次,持股国企后,追求经济利益的非国有股东有动机加强对国有企业高管的监督和激励,例如加强内部控制建设[20]和改善高管薪酬契约[6],这不仅在一定程度上对国企高管产生较强的监督作用,约束其道德风险和缓解第一类代理问题,而且加强了激励有效性,促使高管积极改善经营投资效率,而非通过杠杆操纵来满足自身私利,因此国企经理人操纵杠杆的能力受到限制,动机被削弱。

最后,相较于单纯持有股权,非国有股东向国有企业派出代表自身利益的董事并参与重要决策至关重要,这不仅构成其抑制国企杠杆操纵行为的现实能力,而且是新时代国有企业混合所有制改革的政策要求。在我国中小投资者保护仍然较弱的现实环境下,非国有股东参与国企高层治理甚为重要。作为外部投资者的非国有股东,与国有企业之间存在较大程度的信息不对称,在不了解内部经营实情的情况下难以有效发挥股权制衡的作用。相较而言,非国有股东只有派出董事参与国企内部治理,才能获取更充分的信息和话语权,真正发挥其监督与治理作用[21]。此外,实务活动中不乏非国有股东派出董事参与国企治理的案例,以近年来最为著名的中国联通混改为例,在国有股东依然保持绝对控股的情况下,百度、阿里巴巴、腾讯和京东委派的董事均参加中国联通历次董事会,切实参与到中国联通的公司治理中,发挥了良好的治理效果。

总体而言,通过抑制杠杆操纵,非国有股东不仅可以降低国有企业的真实债务风险和改善债务资金使用效率,而且可以提升国有企业的杠杆信息披露质量,从而降低国有企业与外部利益相关者之间的信息不对称程度,最终实现国有企业的债务特征良性调整和企业价值真正提升,这均符合非国有股东的利益追求。值得注意的是,国有企业的杠杆操纵行为虽然会带来扩充外部融资、完成“去杠杆”任务等收益,但这些积极效果通常是短期、不可持续且治标不治本的,不符合国有企业的高质量发展要求和非国有股东的长远利益诉求。

综上所述,非国有股东既有动机又有能力通过股权制衡以及高层治理的方式缓解国企代理问题,改善治理方式,进而抑制国企杠杆操纵现象。这不仅会使得国有企业的杠杆信息更加真实,从而得到资本市场更多关注与认可,而且可以有效降低国有企业的财务风险,提升其经营效率,最终促进国有企业的高质量发展。由此,本文提出如下研究假设:

H:在其他条件一定的情况下,非国有股东参与国有企业治理的程度越高,国有企业杠杆操纵的程度越低。

三、研究设计与样本选择

(一)数据来源与样本选择

为了研究非国有股东治理对国有企业杠杆操纵的影响,本文选取2008~2018年沪深两市国有上市公司为研究对象。本文使用的非国有股东治理数据是通过手工收集整理上市公司年报披露的前十大股东性质、股东关系、股东持股和委派董事得到,杠杆操纵数据是通过扩展的XLT-LEVM模型法(间接法)测度得到,其他公司数据主要来自CSMAR数据库。本文剔除了金融行业上市公司、财务数据异常(资产负债率大于1或小于0)以及主要变量数据缺失的样本,最终获得9193个国有企业—年度观测值。

(二)模型设定与变量定义

借鉴既有研究的做法[5][6],本文构建如下回归模型检验非国有股东治理对国有企业杠杆操纵的影响:

EXPLEVMi,t= β0+ β1NONSOEi,t+β2SIZEi,t+ β3LEVi,t+ β4ROAi,t+ β5GROWTHi,t+

β6CONCENTRATEi,t+ β7AGEi,t+ β8FCFi,t+ β9CASHi,t+ β10BOARDSIZEi,t+

β11INDEPi,t+ β12DUALi,t+ β13AGENCYi,t+ ∑FIRM + ∑YEAR + ε

(1)

模型(1)中,EXPLEVM是衡量样本国企杠杆操纵程度的变量,参照许晓芳等(2020)的做法[5],本文采用扩展的XLT-LEVM模型法(间接法)进行测度,该方法考虑了表外负债、名股实债以及所有会计手段对杠杆操纵的影响,相较而言可以全面、细致地反映样本国企的杠杆操纵水平。同时,为保证研究结论的稳健性,本文分别使用基本的XLT-LEVM模型法和扩展的XLT-LEVM模型法(直接法)进行稳健性检验。NONSOE衡量非国有股东参与国企治理的程度,具体而言,本文分别从股权制衡和高层治理两个维度来刻画。在股权制衡维度,本文以前十大股东中全部非国有股东的持股比例之和(SHD_NONSOE)和前十大股东中全部非国有股东持股比例之和是否高于10%的虚拟变量(SHD_DUM)来衡量;而在高层治理维度,本文以非国有股东委派的董事人数占国企董事会总数的比例(D_NONSOE)和非国有股东是否向国企委派董事的虚拟变量(D_DUM)来衡量。

另外,参照现有文献的做法[5][6],本文选取一系列公司财务和治理特征作为控制变量,其中公司财务变量包括公司规模(SIZE)、账面杠杆率(LEV)、盈利能力(ROA)、成长性(GROWTH)、自由现金流量(FCF)和现金持有水平(CASH),公司治理变量则包括股权集中度(CONCENTRATE)、上市年限(AGE)、董事会规模(BOARDSIZE)、董事会独立性(INDEP)、两职合一(DUAL)以及管理费用率(AGENCY),这些因素可能对国企杠杆操纵和非国有股东治理产生影响,具体定义见表1。此外,本文在模型中控制了年度和公司固定效应,所有连续型变量均在1%水平上进行缩尾处理以避免异常值对研究结果的干扰。

表1 各变量定义表

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

表2汇报了变量的描述性统计结果。首先,样本期内国有上市公司杠杆操纵水平(EXPLEVM)的均值为11.4%,表明我国国有企业普遍存在向下操纵杠杆的现象。其次,样本期内前十大股东中非国有股东持股比例(SHR_NONSOE)的均值为9.3%,这表明非国有股东持股比例仍然较低。最后,在高层治理维度,非国有股东委派董事(D_NONSOE)的比例为2.9%,远低于非国有股东持股均值9.3%。此外,其余变量的描述性统计结果与已有文献基本一致,未见显著差异。

表2 描述性统计分析

(二)基本回归结果

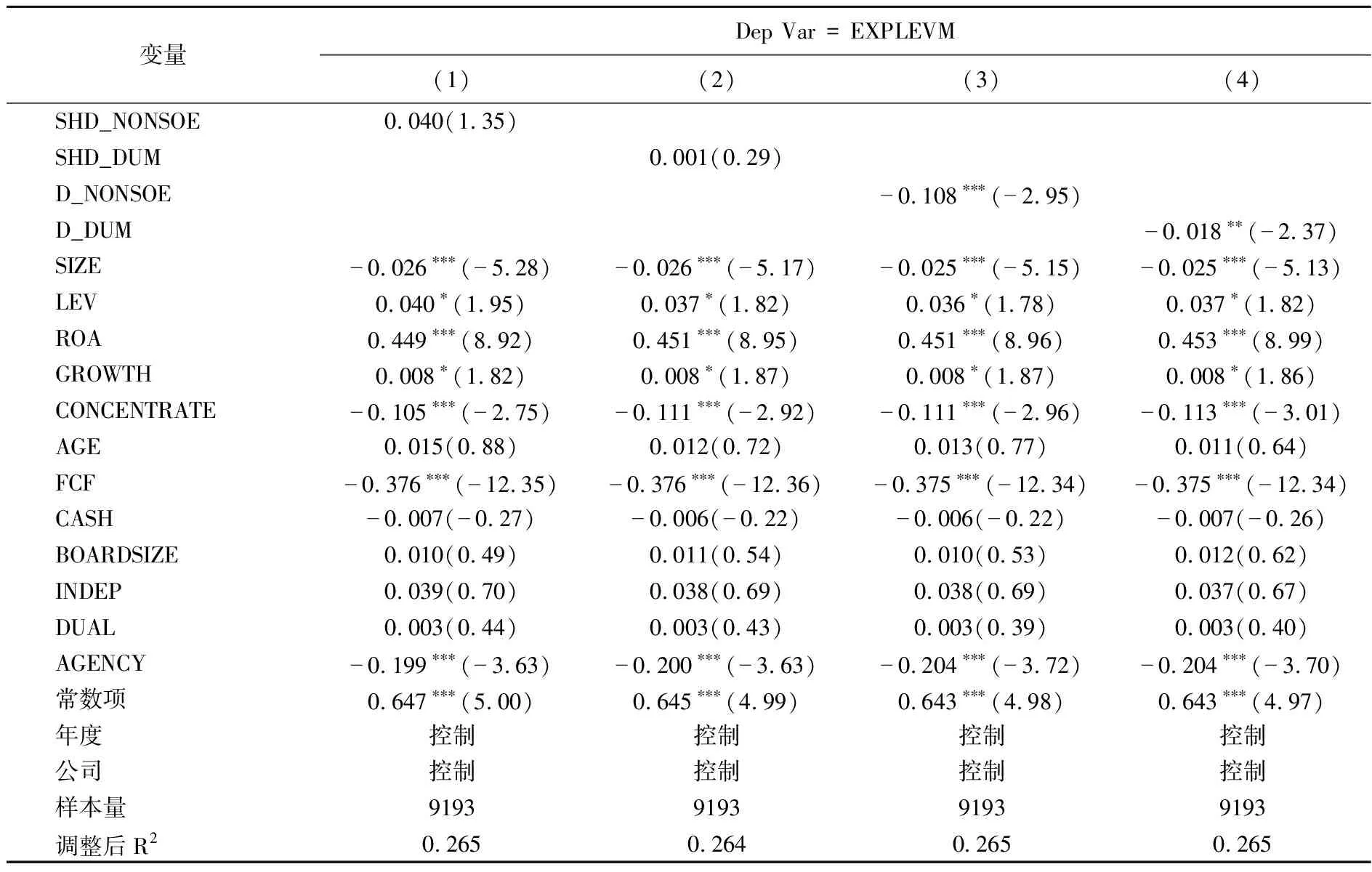

表3展示了非国有股东治理与国有企业杠杆操纵的基本回归结果。其中,在股权结构维度,列(1)至(2)显示SHD_NONSOE和SHD_DUM的回归系数均不显著,表明非国有股东持有国企股权难以有效缓解国企杠杆操纵现象;而在高层治理维度,列(3)和(4)显示D_NONSOE和D_DUM的回归系数至少在5%水平上显著为负,这表明非国有股东通过委派董事参与国企高层治理可以有效降低国有企业的杠杆操纵水平。因此,在当前国企改革实践中,非国有股东纯粹持有国企股权难以获得充分的信息和话语权,从而不能对国企杠杆操纵现象产生治理作用,只有当其派出代表自身利益的董事参与国企董事会决策时,才具有缓解国企代理问题和改善公司治理效率的现实能力,进而抑制国有企业的杠杆操纵行为,本文的研究假设得到一定支持。

表3 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:基本回归结果

(三)缓解内生性

为缓解逆向因果可能导致的内生性问题,本文进行两阶段回归和外生冲击检验。

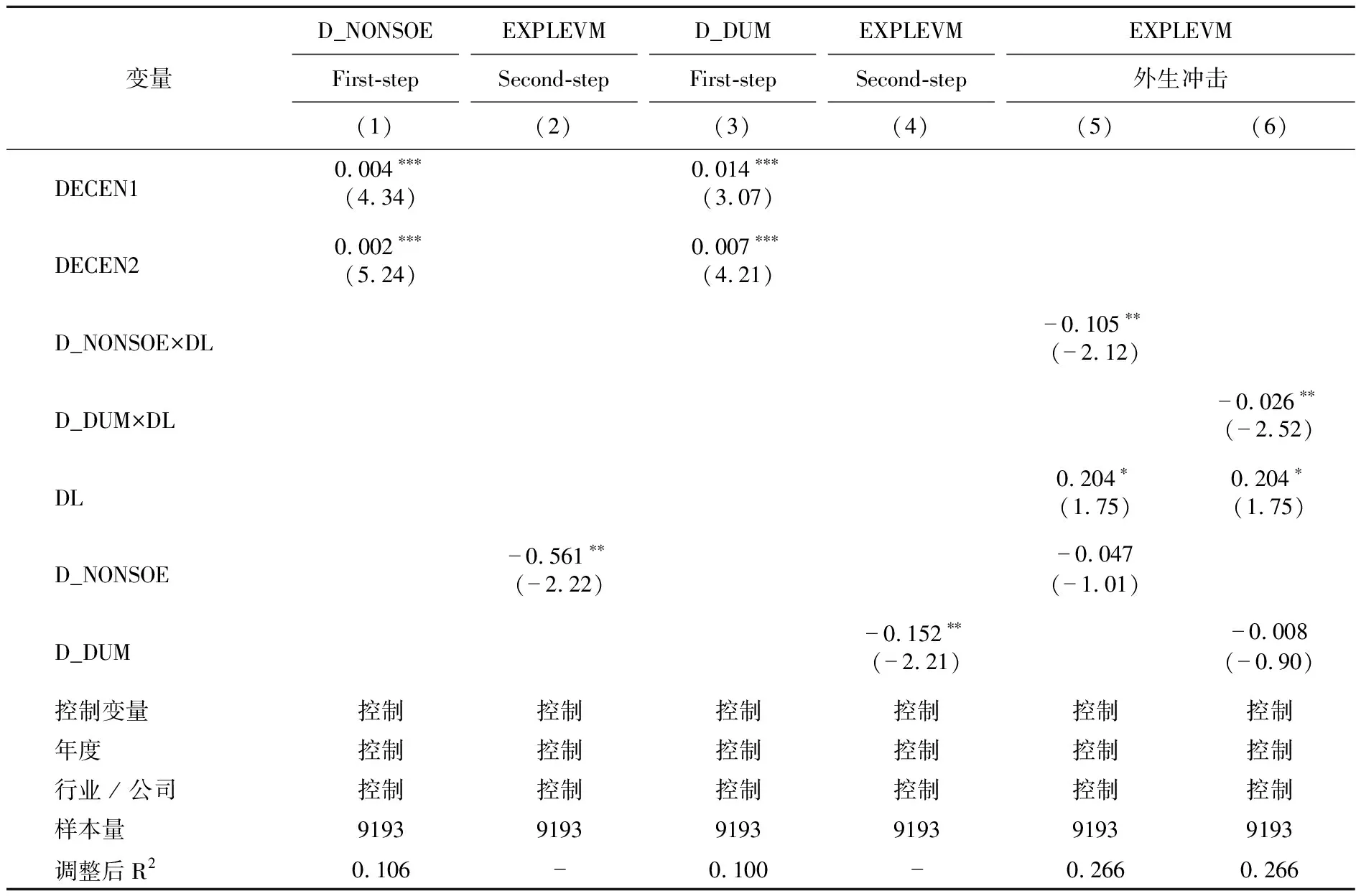

首先,参考郑国坚等(2017)的研究[22],本文采用政府放权意愿作为工具变量进行两阶段回归。一方面,本文对地方政府财政盈余、地区失业率和地方政府支出水平三者采取主成分分析构造出综合的政府放权变量(DECEN1);另一方面,本文直接采用王小鲁等(2019)编制的中国分省份市场化指数中的“减少政府对企业的干预”指数作为另一项政府放权变量(DECEN2)[23],从而进行两阶段回归。表4的列(1)至(4)报告了相应结果,可以发现第一阶段回归中DECEN1和DECEN2的回归系数均在1%水平上显著为正,这表明政府放权意愿越大,非国有股东参与国企治理的现实能力越大、程度越高;第二阶段回归结果显示,D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在5%水平上显著为负,并且回归均通过了过度识别和弱工具变量检验,在统计上符合要求。这表明在通过工具变量缓解内生性问题后,本文结论保持稳健。

其次,本文使用2015年以后国家层面更高强度推进“去杠杆”的政策来改善因果识别。具体而言,2015年底我国开始出台一系列的“去杠杆”政策,比较外生地导致了国有企业更高程度的杠杆操纵水平[24]。由此,本文构建虚拟变量“去杠杆”(DL),当样本期间处于2015年以后时其取值为1,否则为0,然后设置非国有股东治理与“去杠杆”的交乘项作为解释变量进行检验。回归结果如表4的列(5)和(6)所示,可以发现D_NONSOE×DL和D_DUM×DL的回归系数均在5%水平上显著为负,这表明在“去杠杆”政策外生增强国企杠杆操纵程度的情况下,非国有股东参与国企高层治理可以更好地抑制国有企业杠杆操纵行为,本文的研究结论比较稳健。

表4 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:内生性缓解

五、进一步研究

本节在上文结果基础上展开进一步研究,主要包括非国有股东治理影响国有企业杠杆操纵的机制检验、表现形式检验和经济后果检验,以及围绕非国有股东治理动机和能力的异质性检验。鉴于上文发现非国有股东委派董事才具有显著治理效果,接下来仅针对非国有股东参与国企高层治理的影响作用进行研究。

(一)机制检验

本文对非国有股东缓解国企杠杆操纵现象的机制进行研究。上文指出,非国有股东可以降低政府干预、改善高管激励以及加强内部控制,从而缓解两类代理问题和改善公司治理,进而抑制国有企业的杠杆操纵现象。在此基础上,本文进行相应的机制检验。首先,本文设置衡量较高政府干预的虚拟变量HIGHPRES,参照李茫茫等(2021)的研究[25],以样本所在省份的经济增长目标减去实际经济增长率的差值刻画其面临的政府干预程度,当差值高于分年度中位数时表明政府干预水平较高,此时HIGHPRES取值为1,否则为0。其次,参照蔡贵龙等(2018)的研究[6],本文以样本国企高管的超额在职消费水平刻画其激励机制,当样本国企高管的超额在职消费水平高于分年度分行业中位数时表明其激励机制较差,此时HIGHPERK取1,反之取0。最后,参照刘运国等(2016),本文以样本国企的迪博内控指数衡量其内部控制质量[20],当样本国企的迪博内控指数低于分年度分行业中位数时表明内部控制质量较差,此时LOWIC取值为1,否则为0。由此,本文通过分别设置非国有股东治理与上述虚拟变量的交乘项作为解释变量,从而进行机制检验。

回归结果如表5所示,从中可以发现:首先,D_NONSOE×HIGHPRES和D_DUM×HIGHPRES的回归系数至少在5%水平上显著为负,表明非国有股东治理可以通过缓解政府干预来抑制国企杠杆操纵现象。其次,D_NONSOE×HIGHPERK和D_DUM×HIGHPERK的回归系数至少在5%水平上显著为负,表明非国有股东治理可以通过改善高管激励来抑制国企杠杆操纵现象。最后,D_NONSOE×LOWIC和D_DUM×LOWIC的回归系数至少在5%水平上显著为负,表明非国有股东治理可以通过加强内部控制来抑制国企杠杆操纵现象。由此,基于混合所有制改革的非国有股东治理可以通过缓解政府干预、改善高管激励以及加强内部控制来抑制国企杠杆操纵行为。

表5 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:机制检验

(二)表现形式检验

本文对非国有股东缓解国企杠杆操纵现象的表现形式进行研究。一方面,我国国有企业存在“所有者缺位”“内部人控制”现象,国企大股东和经理人会基于规避监管等动机实施经营租赁设计、规避结构化主体并表等行为,从而增加国企的表外负债规模和提升杠杆操纵水平[18];另一方面,国有企业亦会通过永续债、债转股等活动来降低账面杠杆水平,而这种名股实债是国企操纵杠杆的重要手段[5]。在此基础上,本文参照许晓芳等(2020)的方法[5]构建表外负债(DEBT_OB)和名股实债(DEBT_NSRD)指标的方法,对非国有股东降低国企杠杆操纵水平的表现形式进行探究。

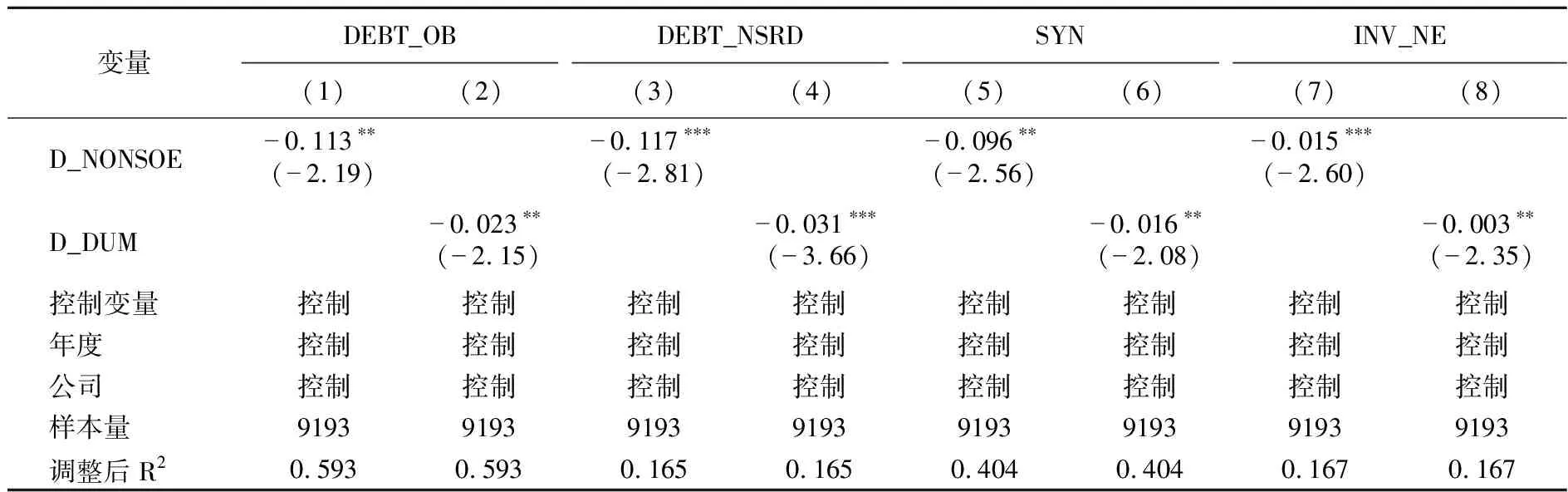

表6的列(1)至(4)汇报了回归结果,可以发现列(1)和(2)显示D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在5%水平上显著为负,列(3)和(4)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在1%水平上显著为负,这表明非国有股东派出董事参与国企治理可以缓解代理问题,降低国企的表外负债和名股实债规模,从而对其杠杆操纵行为产生抑制作用。

(三)经济后果检验

本文对非国有股东缓解国企杠杆操纵现象的经济后果进行研究。具体地,国有企业在非国有股东的治理作用下降低杠杆操纵水平后,以杠杆信息为代表的资产负债表质量和实际经营效率应能得到显著提升,由此其股价信息含量和投资效率能否得到相应改善?对此,本文参照陈冬华和姚振晔(2018)的研究[26],采用综合市场流通市值加权平均法计算出股价同步性(SYN),参照刘慧龙等(2014)的研究估计出非效率投资(INV_NE)[27],并将其作为被解释变量按照模型(1)回归,检验经非国有股东治理后的国企股价同步性和投资效率是否改变。

回归结果如表6的列(5)至(8)所示,可以发现列(5)和(6)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在5%水平上显著为负,表明非国有股东治理缓解国有企业的杠杆信息失真后,其股价同步性得到显著降低,列(7)和(8)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数至少在5%水平上显著为负,表明非国有股东治理缓解国有企业的债务行为扭曲后,其实体投资效率得到明显改善。因此,国有企业在非国有股东治理下缓解杠杆操纵现象后,其股价信息含量和投资效率得到明显改善,可见非国有股东参与国企高层治理具有积极的社会经济效果。

表6 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:表现形式与经济后果

(四)基于非国有股东治理动机的异质性检验

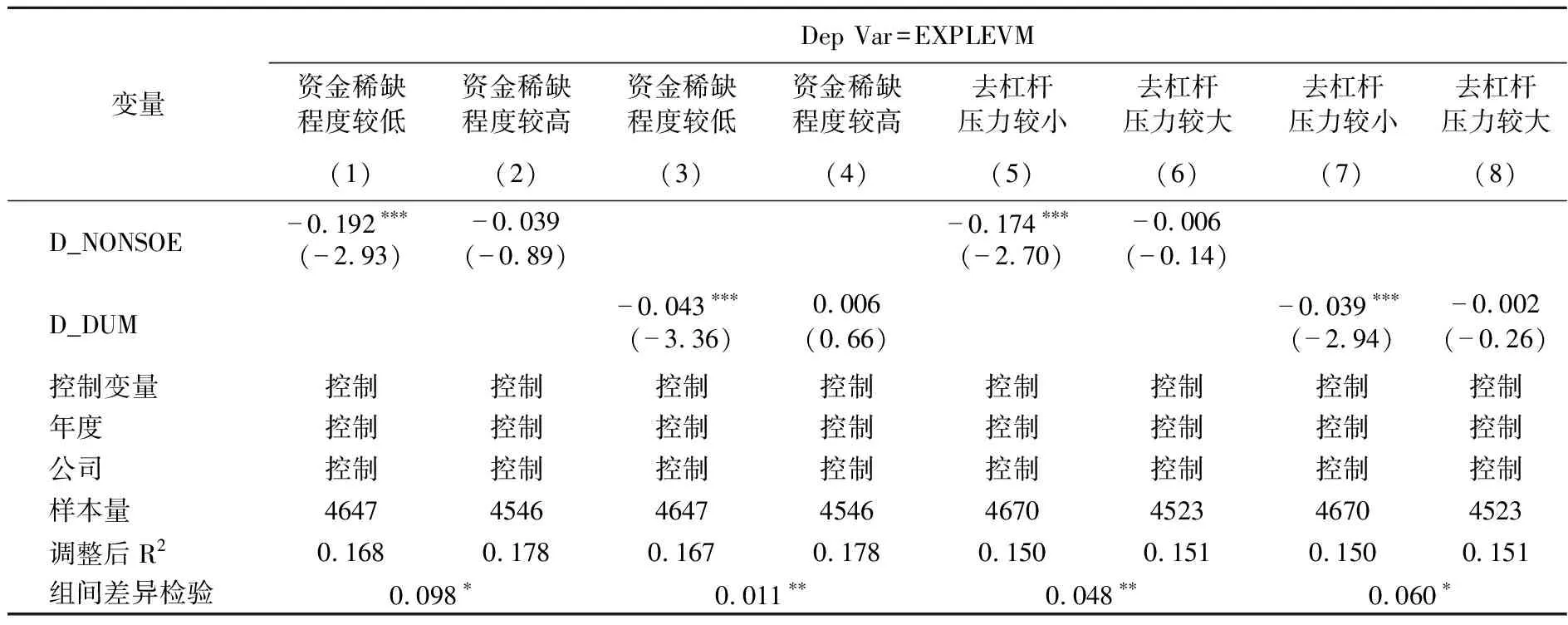

非国有股东治理作用的发挥受到诸多因素的影响,其中较为典型的便是其参与治理的动机与能力,下文围绕非国有股东治理的动机进行异质性检验。具体而言,尽管杠杆操纵在整体上不利于非国有股东的长期利益诉求,然而当国有企业面临亟需解决的外部融资压力和去杠杆政策任务时,非国有股东更倾向于接受国有企业杠杆操纵的短期收益并承担其长期风险,从而具有较弱动机和意愿抑制其杠杆操纵行为。基于此,本文对国有企业资金稀缺程度和去杠杆压力如何影响非国有股东的治理效应进行研究,从而更深刻地揭示非国有股东在形成治理动机时的成本收益权衡。

一方面,本文用样本国企的现金持有水平衡量其资金稀缺程度,并按其相较于分年度分行业中位数高低将样本国企划分为资金稀缺度较低组和资金稀缺度较高组,进行分组回归。结果如表7的列(1)至(4)所示,可以发现列(1)和(3)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在1%水平上显著为负,列(2)和(4)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均不显著,并且组间系数差异检验均显著,这表明只有在样本国企的资金稀缺程度较低时,非国有股东才能更好地抑制其杠杆操纵行为;在样本国企的资金稀缺程度较高时,非国有股东亦需要杠杆操纵来满足国有企业的短期紧急融资需求和维护自身利益,从而具有较弱动机去抑制其杠杆操纵行为。

另一方面,本文以样本国企的账面资产负债率衡量其面临的去杠杆压力,样本国企的账面资产负债率越高则面临的去杠杆政策压力越大,本文进而按其相较于分年度分行业中位数高低将样本国企划分为去杠杆压力较小组和去杠杆压力较大组,进行分组回归。结果如表7的列(5)至(8)所示,可以发现列(5)和(7)中D_NONSOE和D_DUM均在1%水平上显著为负,列(6)和(8)中D_NONSOE和D_DUM均不显著,并且组间系数差异均显著,这表明只有在样本国企面临的去杠杆压力较小时,非国有股东才能更好地抑制其杠杆操纵行为;在样本国企的去杠杆压力较大时,非国有股东亦需要杠杆操纵来迎合国有企业的紧急监管要求和维护自身利益,从而具有较弱动机去抑制其杠杆操纵行为。

表7 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:基于治理动机的异质性检验

由此可见,非国有股东在整体上会缓解国企代理问题和抑制其杠杆操纵行为,但在具体治理过程中会根据实际情况权衡成本收益,当国有企业面临亟需解决的外部融资压力和去杠杆政策任务时,非国有股东对杠杆操纵的治理动机及成效均会弱化。

(五)基于非国有股东治理能力的异质性检验

本文对非国有股东的治理能力如何影响其对国企杠杆操纵的作用效果进行研究。总体而言,国企自身行政层级和行业性质不同,非国有股东抑制国企杠杆操纵的能力存在一定差异。

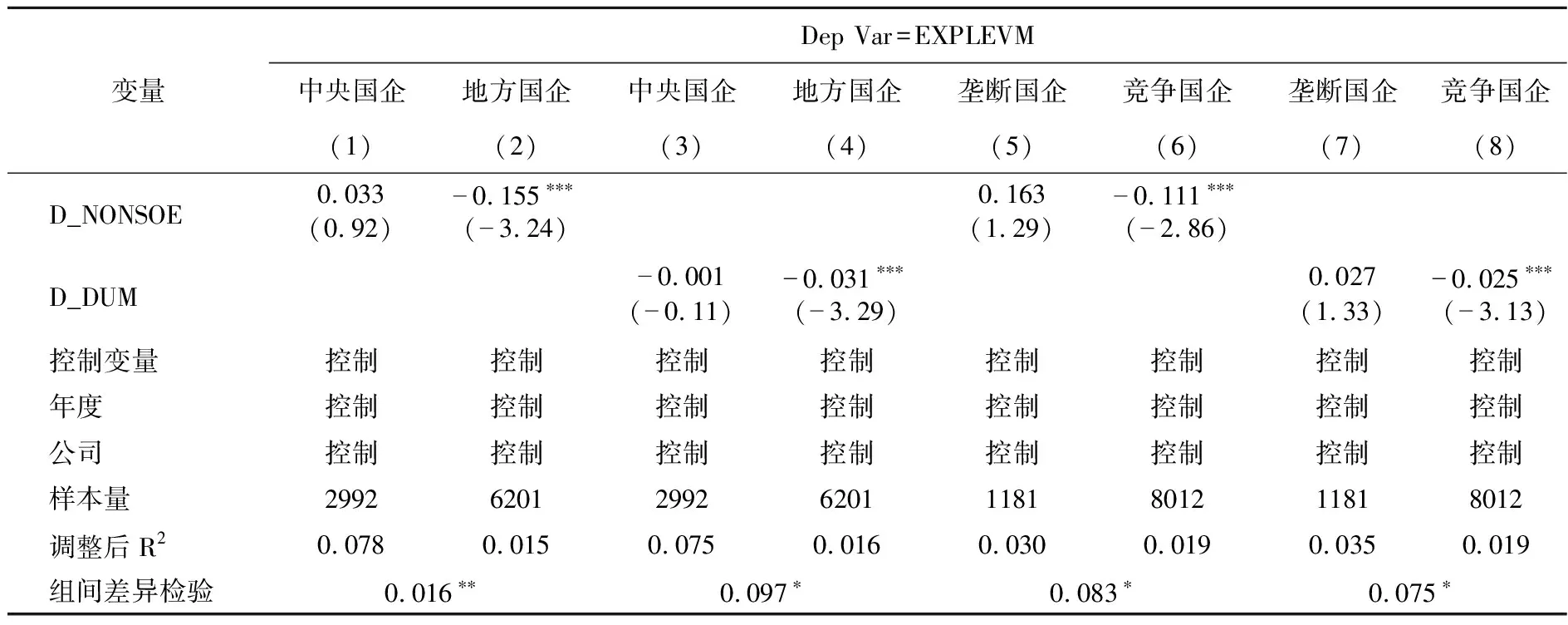

一方面,中央国企一般规模更大、经营业务更加复杂且牵涉更多方面的利益,人事权、经营权往往在中央政府掌控之中,非国有股东难以实质性地发挥治理作用。因此,本文根据刘运国等(2016)的研究[20],将样本国企划分为中央国有企业和地方国有企业,进而研究行政层级对非国有股东治理与国企杠杆操纵之间关系的调节作用。表8的列(1)至(4)汇报了混合所有制改革对不同行政层级国企杠杆操纵的影响作用。可以发现列(1)和(3)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均不显著,列(2)和(4)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在1%水平上显著为负,并且组间系数差异检验均显著,这表明只有在地方国有企业中非国有股东才能切实发挥监督与治理作用,抑制国企杠杆操纵水平,而在中央国有企业中并无相应治理效果,非国有股东参与中央国企治理的现实能力仍然较弱。

另一方面,国企所处行业性质也会深刻影响非国有股东的治理能力,垄断行业国有企业通常涉及国家经济安全和战略行业,国有股东对其的控制力较强,非国有股东的话语权受到一定限制[6]。相较而言,竞争性国有企业面临较大的行业竞争压力,非国有股东为了实现自身利益,必须更积极地参与到国企监督与治理中。因此,本文进一步考察非国有股东对国企杠杆操纵的治理作用在不同行业国有企业中是否存在差异。参照马新啸等(2021)的做法[28],本文按照行业类别将样本国企划分为垄断行业国企和竞争行业国企,并进行实证检验。表8的列(5)至(8)汇报了非国有股东治理对不同行业性质国企杠杆操纵的治理作用,可以发现列(5)和(7)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均不显著,列(6)和(8)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在1%水平上显著为负,而且组间系数差异检验均显著,这表明只有在竞争行业国企中非国有股东才能切实发挥监督与治理作用,降低国企杠杆操纵水平,而在垄断行业国企中并无相应治理效果,非国有股东参与垄断国企治理的现实能力较弱。

表8 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:基于治理能力的异质性检验

六、稳健性检验

本文从缓解测量误差、样本选择以及遗漏变量三个方面进行稳健性检验。

(一)改变变量衡量方式

为缓解测量误差,本文分别更换解释变量和被解释变量的衡量方式后再进行回归。首先,本文更换非国有股东治理的衡量方式。一方面,鉴于国有上市公司在股权层面已经实现了混改,而新时代全面深化国企混改更加强调依法保障非国有资本股东权利的实现,特别是非国有股东选举董事的权利,因此本文尝试对非国有股东向国企委派董事与否,国企杠杆操纵水平是否发生显著变化进行更加细致的检验。考虑到非国有股东持股比例对其委派董事的行为存在影响,以及股东对上市公司持股比例超过5%的“举牌”事件具有重大现实影响,本文根据非国有股东持股比例是否超过5%和非国有股东是否委派董事将样本划分为四组,构造虚拟变量TREAT_5%:如果非国有股东持股比例低于5%但委派了董事,TREAT_5%取值为1;如果非国有股东持股超过5%但未委派董事,TREAT_5%则取值为0。同时,持股比例高达10%的股东具有召开临时股东大会的权利,因此本文也选择10%作为节点,构造变量TREAT_10%,并采用上述变量进行回归。结果如表9的列(1)和(2)所示,可以发现TREAT_5%和TREAT_10%的回归系数均在5%水平上显著为负,这表明在有效控制非国有股东股权制衡的影响后,非国有股东参与国企高层治理仍能显著降低国有企业的杠杆操纵程度。

另一方面,非国有股东委派高级管理人员进入国有企业同样是其参与高层治理的重要方式[28],因此本文构造非国有股东向国有企业委派的高级管理人员数量占国有企业高级管理人员总数的比例(DJG_NONSOE)和非国有股东是否向国有企业委派高级管理人员(DJG_DUM)来衡量高层治理维度的非国有股东治理,重新按照模型(1)进行回归。结果如表9的列(3)和(4)所示,可以发现DJG_NONSOE和DJG_DUM的回归系数均显著为负,这表明非国有股东派出代表自身利益的高管参与国企经营治理可以缓解代理问题和抑制杠杆操纵行为。因此,缓解非国有股东治理的测量误差后,本文研究结论不变。

表9 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:稳健性检验1

其次,本文更换国有企业杠杆操纵的衡量方式重新进行回归。参照许晓芳等(2020)的做法[5],本文采用基本的XLT-LEVM模型法和扩展的XLT-LEVM模型法(直接法)重新衡量样本国企的杠杆操纵水平,并按照模型(1)进行回归。回归结果如表10所示,列(1)至(4)中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在5%水平上显著为负,这表明更换杠杆操纵的测量方式不影响本文结论。因此,缓解国有企业杠杆操纵的测量误差后,本文研究结论不变。

表10 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:稳健性检验2

(二)样本选择

为缓解样本选择偏差对研究结论造成的干扰,本文采用倾向性得分匹配(PSM)后的样本国企进行回归。具体地,本文对非国有股东是否向样本国企委派董事采用卡尺为0.05的近邻匹配方法进行1∶1的倾向性得分匹配,均衡性检验显示匹配后各变量在试验组和对照组间基本均衡,匹配效果较好。进一步地,本文仅保留匹配后的实验组和对照组作为研究样本,采用模型(1)重新进行回归。回归结果如表11的列(1)和(2)所示,其中D_NONSOE和D_DUM的回归系数均在1%水平上显著为负,这表明较好克服非国有股东是否派出董事参与国企治理的选择性偏差后,本文结论保持不变。

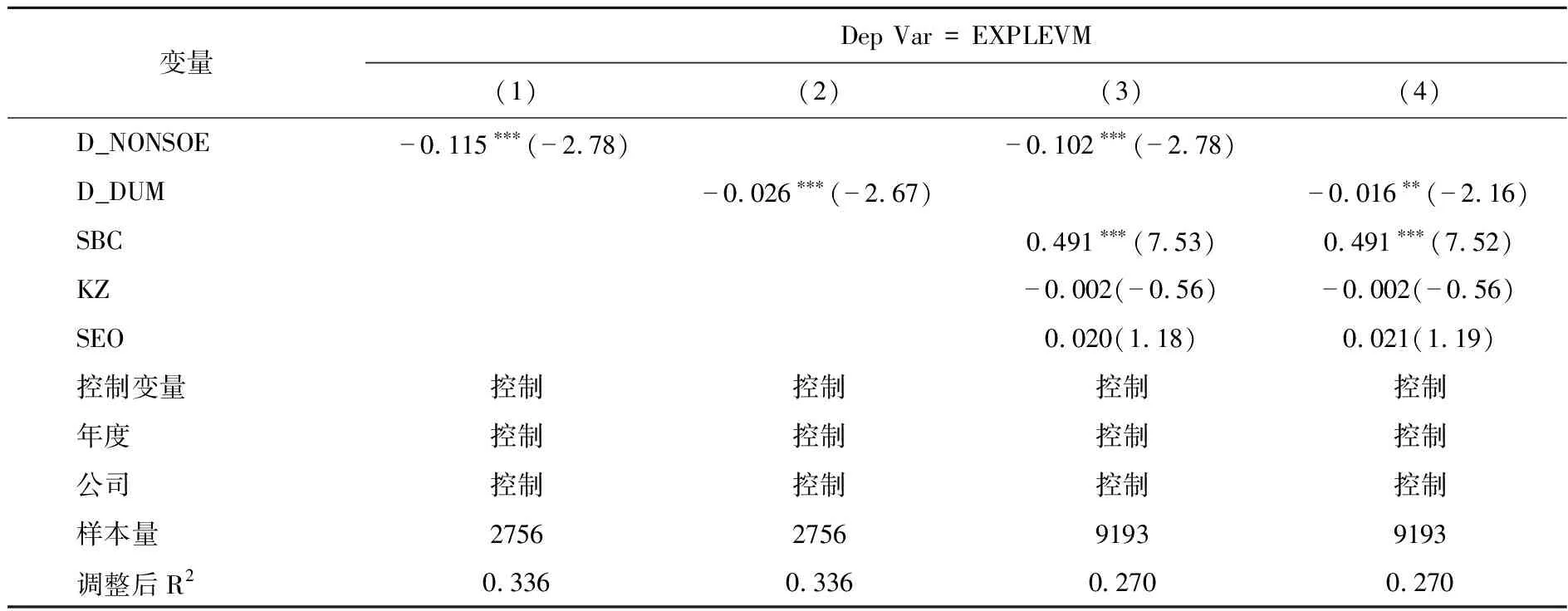

(三)遗漏变量

为缓解遗漏变量可能造成的结论偏误,本文参照盛明泉等(2012)以国有企业当年的利息支出占负债总额的比例减去该比例行业均值后再取相反数来衡量国企面临的预算软约束(SBC)[29],参照潘越等(2019)以样本国企当年的KZ指数(KZ)衡量其融资约束程度,以样本国企当年是否进行再融资(SEO)衡量其杠杆率变动[30],进而在额外控制上述因素的情况下重新按照模型(1)进行回归。结果如表11的列(3)和(4)所示,可以发现在控制融资约束和再融资特征的情况下,D_NONSOE和D_DUM的回归系数仍然显著为负,非国有股东仍能发挥相应治理效果。

表11 非国有股东治理与国有企业杠杆操纵:稳健性检验3

综上,经过一系列稳健性检验后,本文的研究结论保持不变,较为科学、稳健。

七、研究结论与启示

我国国有上市公司普遍存在利用表外负债、名股实债和会计手段向下操纵杠杆的现象,如何有效缓解这类现象已然构成新时代全面深化改革和促进国家治理体系与治理能力现代化的关键环节。本文以2008~2018年我国沪深两市国有上市公司为样本,通过手工整理年报披露的前十大股东性质、持股比例与股东委派董事数据,从股权制衡与高层治理两个维度,研究非国有股东参与治理能否有效抑制国有上市公司的杠杆操纵行为。本文发现:非国有股东参与国企高层治理可以缓解政府干预、改善高管激励以及加强内部控制,从而对国企杠杆操纵现象产生治理作用,具体表现为国企表外负债和名股实债的规模下降,但股权制衡缺乏相应效果;进一步研究发现,这种治理作用在资金稀缺度较低、去杠杆压力较小、地方控制以及竞争性行业的国有企业中更加明显;此外,经过诸多稳健性检验后结论保持不变。

结合上述结论,本文具有以下三方面政策建议:

第一,在防范化解重大风险层面,决策层需要在制定、实施“去杠杆”政策以及监督、考核执行效果时充分考虑企业部门的真实杠杆风险,不能仅考虑我国企业的账面杠杆率及其修正指标,而要全面关注企业的杠杆操纵行为以及背后的真实财务风险。只有将企业通过表外负债、名股实债和其他会计手段向下操纵的杠杆与账面杠杆统筹考虑,才能真正科学有效地防范化解重大风险,通过精准施策来实现风险管控下的企业高质量发展。本文结论表明,非国有股东治理能够有效抑制国有企业的杠杆操纵行为,进而对其股价信息含量和实体投资活动产生积极影响,这对决策高层更好运用市场化手段来实现国有企业“去杠杆”和高质量发展提供参考价值。

第二,在深入推进国有企业混合所有制改革层面,决策高层应当充分重视非国有股东派出代表自身利益的董事参与国企治理的实践意义,这对保障非国有股东的现实治理能力至关重要。本文结论表明,非国有股东仅持有国企股权难以获得充分的信息和话语权,从而不能对国企杠杆操纵现象产生治理作用,只有当其派出代表自身利益的董事参与国企董事会决策时,才具有缓解国企代理问题和改善公司治理效率的现实能力,进而抑制国有企业的杠杆操纵行为。因此,决策高层在继续推进国有企业混合所有制改革的过程中,应当对非国有股东派出董事等权利的实现给予更多政策和制度保障,从而真正实现国有资本与非国有资本混合后的“化学反应”。

第三,在充分发挥非国有股东治理成效层面,决策高层及国有股东应当全面理解非国有股东发挥治理作用的动机根源和能力制约,从而有的放矢地引入适合国企实情的非国有股东来实现混合所有制改革初衷。本文结论表明,非国有股东发挥治理作用受到其动机和能力的限制,例如在国有企业面临亟需解决的外部融资压力和去杠杆政策任务时,非国有股东的治理动机会弱化,从而不能对国企杠杆操纵现象产生治理作用。因此,决策高层及国有股东需要充分认识在不同行政层级、不同行业性质以及不同财务特征情况下,非国有股东参与国有企业治理的内在动机和现实能力差异,从而更加精准、有效地通过国有企业分类改革以及其他配套制度设计来克服约束条件,确保非国有股东切实发挥积极治理作用。