信息公开行政诉讼中“对合法权益不产生实际影响”的认定

——基于诉的利益要素的视角

2022-06-01董妍张又文

董妍,张又文

(天津大学 法学院,天津 300072)

法院以否定诉的利益的方式裁定驳回起诉已经成为了规制个别原告频繁、大量提起信息公开行政诉讼的重要途径之一,也是司法应对政府信息公开制度异化的方式之一。实践中,识别诉的利益已经成为了法院裁判中应尽的义务,与之相对的是,行政法学界对诉的利益的研究尚不成熟,不能为司法实践提供足够的理论支持。从诉权角度而言,对诉的利益的否定在一定程度上阻断了原告寻求司法救济的可能,因此必须慎之又慎。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(以下简称《行诉法解释》)第69条第1款第8项“行政行为对其合法权益明显不产生实际影响”是法院在否定信息公开行政诉讼诉的利益时经常适用的规则,在一定程度上反映了诉的利益认定的司法标准。伴随这一规则的适用,出现了对诉的利益要素不明确的问题。梳理和研究法院适用该规则的规律,有利于厘清司法对诉的利益要素认定中存在的问题,亦可以通过了解司法裁判的规律为尚不丰富的行政诉讼诉的利益的理论提供研究素材和视角。

一、“对合法权益不产生实际影响”条款适用概况

诉的利益在行政诉讼中体现了平衡这一行政法核心理念,即行政诉讼应当具有保护行政相对人合法权益的功能,亦应当具有维护公共利益的功能。这不仅是理论观点,在立法中也已经予以明确:《行政诉讼法》第1条表明了行政诉讼保障相对人合法权益的功能(1)王珂瑾:《行政诉讼中“诉的利益”》,《法学论坛》2012年第3期,第92-97页。;同时,受案范围的设定将部分不适合司法进行裁判或者不值得运用司法资源进行裁判的案件排除在行政诉讼之外,又在信息公开行政诉讼等情形下设置了简易程序,均意在高效利用司法资源,维护公共利益。因此,在行政诉讼中准确认定诉的利益,这意味着,一个案件能够进行实体审理,除了符合形式要件以外,还取决于诉的内容,法院需要判断是否有必要利用国家的司法资源对原告的请求加以解决(2)江必新主编,最高人民法院行政审判庭编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用(上)》,北京:人民法院出版社,2018年,第355页。。

我国现行规范中对行政诉讼诉的利益几乎没有明确规定,法院在面临诉的利益判断时只能从原告资格、受案范围、权利保护必要性等几个方面分别进行判断。《行诉法解释》第69条第1款第8项是相较于其他规范而言较能直接体现诉的利益的核心要素——权利保护必要性——的条款,且在最高人民法院行政庭编写的《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》中也明确了该项规定体现的是“诉的利益”(3)江必新主编,最高人民法院行政审判庭编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用(上)》,第355页。。实践中,从案由来看,适用该条款对诉的利益进行判断的案件中,信息公开行政诉讼所占比例为15.41%,在所有案件中处于第3位,应当说比例较高,在行政其他、行政复议、不履行法定职责中也会有信息公开行政诉讼,因此政府信息公开行政诉讼实际所占比例应该更高。

表1 适用《行诉法解释》第69条第1款第8项案件案由分布(4)参见无讼数据库,https://www.itslaw.com/home。

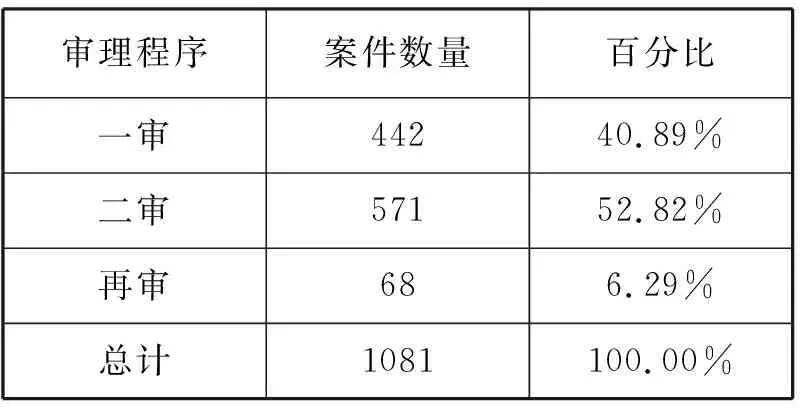

对案由为“政府信息公开”的1081起案件进行分析,其中裁定为1061份,判决为20份。从法院层级来看,最高人民法院裁判的案件数量占1%,高级人民法院裁判的案件数量占24%,中级人民法院裁判的案件数量占26%,基层人民法院裁判的案件数量占49%。 从裁判时间来看,2016年有1份裁判,2018年有369份,2019年和2020年分别有410份和301份(表2)。从审理程序上看,一审案件有442起,二审案件有571起,再审案件有68起(表3)。

表2 裁判年份

表3 审理程序

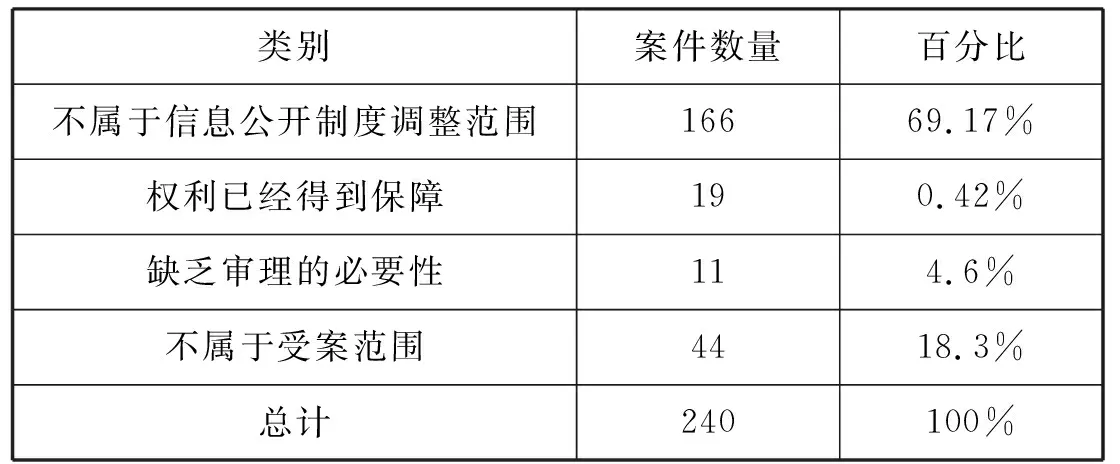

在上述1081份裁判中,本文选取最高人民法院和高级人民法院裁判的案件共计247份。在经过逐篇阅读之后,剔除无关案件,剩余裁判有240份,其中高级人民法院有228份(判决有4份,裁定有224份),最高人民法院有12份(均为裁定)。本文以上述裁判为研究对象,对法院适用《诉法解释》第69条第1款第8项的原因进行详细分析,可以作出如下分类:

表4 法院适用“不产生实际影响”条款的原因分类统计

从上述统计可以看出,法院在适用该项规定时,不属于信息公开制度调整范围的案件所占的比例最高,达到了将近70%。进一步分析可以看出,在这166份裁判文书中,涉及咨询的有101份,另有涉及信访信息、内部信息、过程性信息等的。造成该现象是由于原《政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定不明确,导致上述信息能否纳入政府信息公开制度调整范围模糊不清。现行《条例》将上述信息的处理都作了明确规定,应该说这一问题在实体上已经得到了解决。但是,分析这240份裁判文书,发现在裁判类型、理由以及规则适用上仍然存在一些值得探讨之处:

第一,实体上,“ 对合法权益不产生实际影响”“不具有利害关系”与“不属于受案范围”3个条款在适用上有并用、混用甚至误用现象:有裁判认定原告与争讼信息“没有利害关系”,同时又认定行政机关的行为对原告权利义务不产生实际影响,裁定驳回起诉;又有裁判认为争讼信息不属于《条例》调整的范围,进而认定行政行为对原告“不产生实际影响”;还有的裁判中,对于同一事实,一审法院认定原告与争讼信息“不产生实际影响”“不具有利害关系”,而二审法院认定行政行为“不属于受案范围”。上述3个规范之间究竟有何关联?法院在适用中究竟是形成了并列关系,共同用于否定诉的利益,还是出现了混用?法院适用的条件和标准是什么?该条件和标准在学理上是否准确?上述问题都有进一步探讨的空间。

第二,程序上,大部分法院以裁定的方式否定信息公开行政诉讼诉的利益,在学理上部分裁判的论证及妥当性也有值得商榷之处。

二、规则适用问题:“不产生实际影响”与相关条款

如前所述,分析“不产生实际影响”条款适用时发现其与“不具有利害关系”“不属于受案范围”经常在同一裁判文书中出现,探究三者之间的关系对于明晰法院规则适用标准具有十分重要的作用。

(一)司法适用基本路径

通过整理240份裁判文书发现,法院适用“不产生实际影响”“不具有利害关系”与“不属于受案范围”时有不同的路径:

第一,“对合法权益不产生实际影响”与“不具有利害关系”“不属于受案范围”并用。在(2018)京行终第3358号裁定书中,法院先认定所申请信息与原告没有利害关系,否定了原告资格,认定不符合起诉条件,之后又以行政机关的答复行为对原告“不产生实际影响”为由裁定驳回原告起诉。该裁判分别认定被诉行政行为与原告“不产生实际影响”和“不具有利害关系”,这种适用路径是从两个不同的规则共同指向因缺乏诉的利益裁定驳回起诉这一共同的裁判结果。

在(2018)京行终第3757号裁定书中,法院认为行政机关的行为对原告“不产生实际影响”,该案“不属于受案范围”,从而裁定驳回起诉。但是在适用规则时,法院同时引用了《行诉法解释》第69条第1款第1项和第8项,即认为该案不符合《行政诉讼法》第49条的起诉条件以及行政行为对原告不产生实际影响。在(2018)鄂行终第956号裁定书中,法院认定行政机关的行为属于对信访事项的答复,不属于行政诉讼的受案范围,同样适用《行诉法解释》第69条第1款第1项和第8项裁定驳回起诉。进一步分析上述规则适用,《行政诉讼法》第49条列出的起诉条件包含原告适格、有明确的被告、有具体事实和请求、属于受案范围及管辖正确。具体到上述案件中,法院究竟是同时否定原告资格、受案范围,还是只否定受案范围而承认原告资格,在裁判中并没有明确。从两份裁判的论述来看,法院明确提及了该案不属于受案范围,对于原告资格即利害关系的判断并未提及,在表述中也很难寻找到法院对于利害关系明示或暗示的判断,因此,法院应当没有对原告资格进行判断,可以认为法院肯定了原告资格,由此应当认为这是对“不属于受案范围”和“不产生实际影响”两个规则的并用。

第二,将“不属于受案范围”作为“对合法权益不产生实际影响”的一种情形适用。前文表4已经列明了该情况。实践中上述3个规则的适用路径不够清晰,且缺乏统一的标准,因此有必要在学理和规范层面上对三者的关系进行进一步分析。

(二)规范分析:立法目的上的平行与规范表述中的交叠

可以从3个条款的立法目的或者价值取向上对3个条款进行分析:

首先,“不具有利害关系”指向的是诉的利益中的原告资格要素。《行政诉讼法》第25条第1款将“利害关系”作为提起行政诉讼的条件之一,即与行政行为有利害关系的主体才有资格成为行政诉讼的原告(5)《行政诉讼法》第25条第1款规定:“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼。”,这是2014年《行政诉讼法》的重大修改之一(6)马怀德主编:《新编中华人民共和国行政诉讼法释义》,北京:中国法制出版社,2014年,第107页。。《行诉法解释》第12条对前述条款中的“利害关系”的内容进行了细化(7)《行诉法解释》第12条规定:“有下列情形之一的,属于行政诉讼法第二十五条第一款规定的‘与行政行为有利害关系’:(一)被诉的行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权的;(二)在行政复议等行政程序中被追加为第三人的;(三)要求行政机关依法追究加害人法律责任的;(四)撤销或者变更行政行为涉及其合法权益的;(五)为维护自身合法权益向行政机关投诉,具有处理投诉职责的行政机关作出或者未作出处理的;(六)其他与行政行为有利害关系的情形。”,除兜底性条款外,其余所列项均是从原告资格角度进行列举的。该条解释的目的也在于在原告资格上设置一个门槛,兼顾权利救济和公共利益(8)江必新主编,最高人民法院行政审判庭编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用(上)》,第97页。,即在公私利益之间寻求一个妥当的平衡点。至于以“利害关系”限制原告资格的目的,梁凤云指出:“《行诉解释》对于行政诉讼原告、被告和第三人的具体标准和情形作了细化规定……防止缺乏诉讼利益的主体进入行政诉讼。”(9)梁凤云:《〈行诉解释〉重点条文理解与适用》,《法律适用》2018年第11期,第3页。从上述阐述可以看出,“利害关系”条款的设定目的在于保障行政诉讼诉的利益。

其次,对于“不产生实际影响”条款,最高人民法院行政庭将该规定的背景解释为,实践中出现了部分权利滥用的情况,滥用诉权问题已经开始成为困扰行政执法和行政审判的现实难题,特别是在信息公开行政诉讼中尤为突出。因此,有必要认真研究诉的利益理论,并以此对实践中滥用诉权的行为进行规制(10)江必新主编,最高人民法院行政审判庭编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用(上)》,第355页。。可见,这一条款的价值取向亦在于保障行政诉讼诉的利益,特别是聚焦于信息公开行政诉讼中对诉的利益的保障。

最后,“不属于受案范围”条款则非常明确指向的是行政诉讼受案范围,这亦是诉的利益中的重要要素之一(11)对诉的利益所包含的要素有不同的说法,广义的“诉的利益”包含3个要素:诉讼对象(诉讼范围)、原告适格、权利保护必要性,狭义的诉的利益仅指权利保护的必要性。参见原田尚彦:《诉的利益》,石龙潭译,北京:中国政法大学出版社,2014年,第225页。。通过受案范围的设定,将部分不适合司法审查或者由于各种原因暂时不能进行司法审查的行为排除在外,一方面在现行制度下尽可能地保障行政相对人的权利,另一方面结合实际情况,保障公共利益,其中含有保障诉的利益的价值取向不言自明。

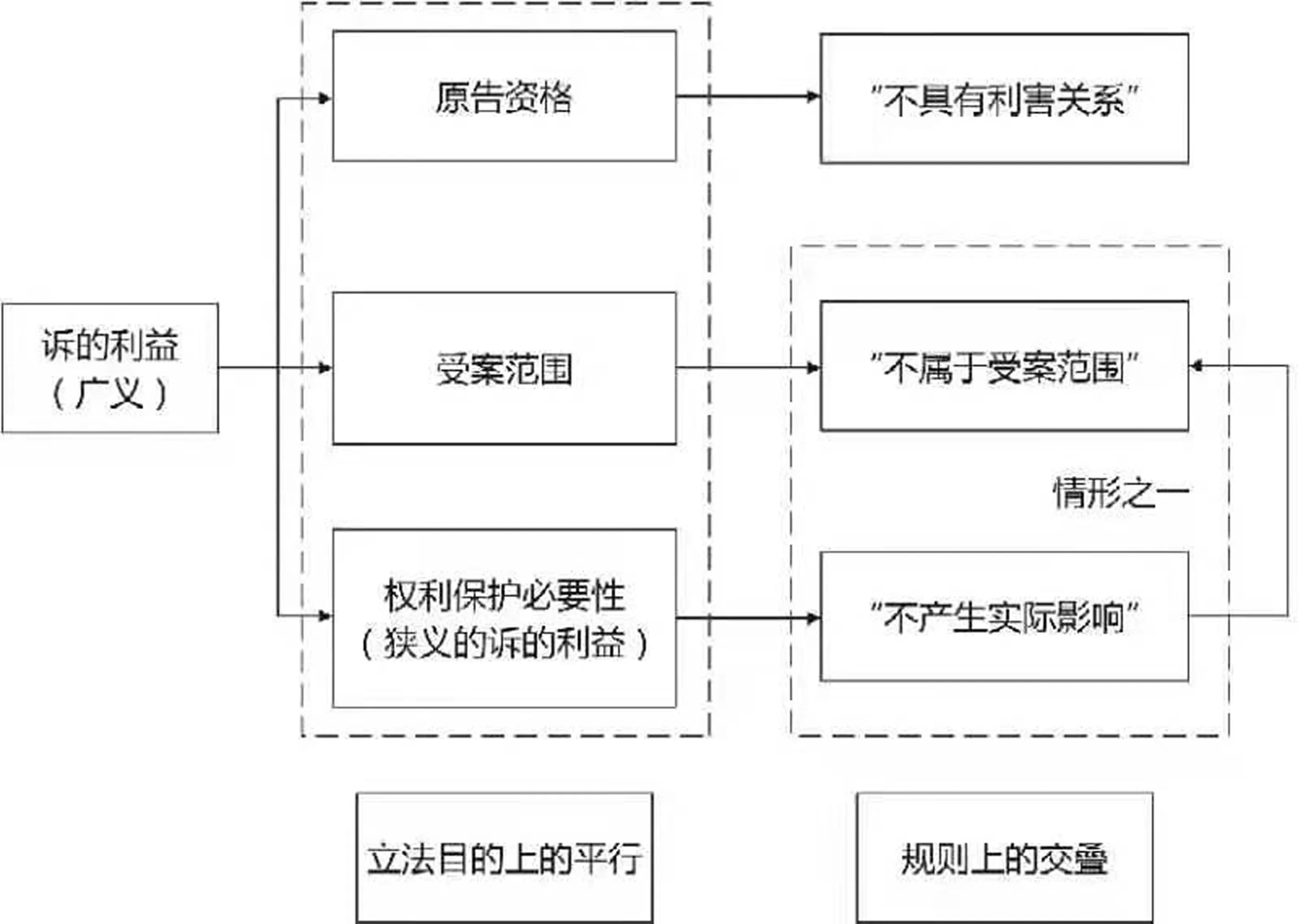

综上,从价值取向上来看,“不产生实际影响”“不具有利害关系”“不属于受案范围”均具有相同的价值取向,即对行政诉讼诉的利益的保障,3个条款在立法目的上具有一致性。但是,这并不意味着上述3个条款在适用时可以将其中一个或两个作为适用另一条款的条件,更不能在裁判中随意适用,这是因为上述3个条款虽然具有相同的价值取向,但是分别是诉的利益的不同要素:“不属于受案范围”“不具有利害关系”“不产生实际影响”分别指向的是诉的利益中的受案范围、原告资格、权利保护必要性。进一步分析,“不具有利害关系”即不具有原告资格,或“不属于受案范围”,必然不能进入诉讼领域,此时便没有了对是否“产生实际影响”进行讨论的空间和必要。而一起案件进入是否“产生实际影响”的判断程序,必然是默认案件的原告适格且属于受案范围,形式上符合诉的要件,需要探讨的只是是否有必要进行实体审理的问题。

可见,上述3个条款应当是诉的利益的3个平行要素,互不为条件,且只有“具有利害关系”“属于受案范围”的案件才有进行“是否产生实际影响”审查的可能性。这是从规范和相关立法释义的文本解读中可以得出的结论,是立法目的为三者设定的关系。

与之相对的是,实践中,法院将一个条款作为另一条款的适用条件,这种现象在一定程度上是现行规范表述上交叠与立法目的上平行的矛盾造成的。《行诉法解释》第2条第2款第10项规定,“对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为”不属于行政诉讼受案范围。依据该规则,“不产生实际影响”是“不属于受案范围”的一种情形,即适用条件之一,此时二者不再是平行关系。这种立法目的上的平行关系在具体的规范表述中出现了交叠。为了更清晰地表示这种关系,用下图表示3个规范在立法目的上的关系与其在规范表述中的关系。

图1 立法目的与规范表述关系

这种现实规则表述和立法目的的差异是造成上述司法适用规则不统一的重要原因之一。

由此可见,理论上对诉的利益的不明晰以及现行规范交叉的问题,导致了在实践中对“不产生实际影响”具体情形认定和规则适用的不准确。

(三)问题的延伸:对同一性质的信息适用不同的规则体系

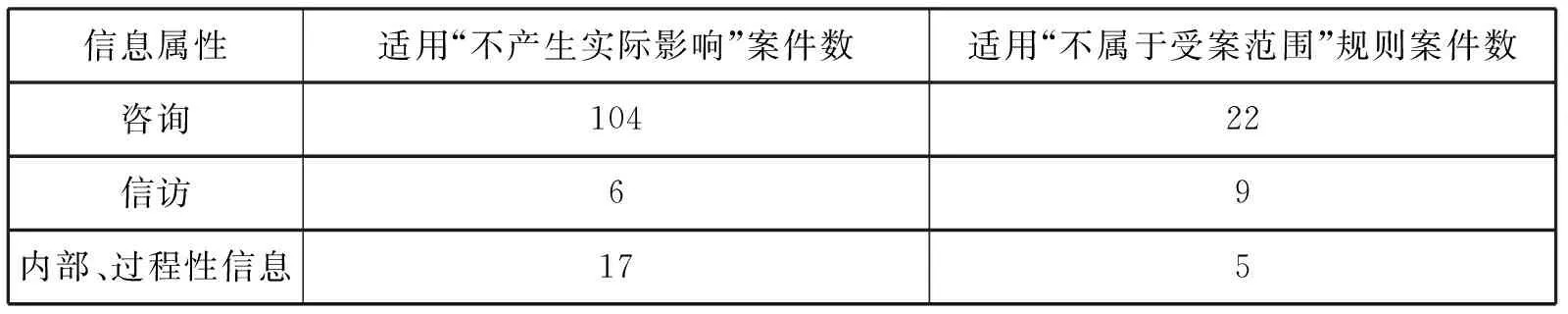

在本文分析的裁判文书中,不同裁判对于咨询、信访等相同性质的信息适用的规则不同。表5统计了裁判中几类典型信息适用规则不一致的情况。

表5 几类典型信息规则适用不一致的情况

在(2019)京行终第6260号裁定中,一审法院认为原告的行为是通过信息公开了解信访处理结果,属于信访事项,不属于《条例》调整范围,亦不属于行政诉讼受案范围。此处,法院通过对原告行为和所申请信息的定性,直接适用“不属于受案范围”,将案件排除在行政诉讼之外。然而在(2020)津01行终441号裁定中,二审法院也作出了原告所申请的信息不属于《条例》调整范围的判断,但适用的是“不产生实际影响”条款,裁定驳回起诉。这种不一致并非个案,在统计的240份裁判文书中,对相同性质信息适用不同规则的案件分布情况如表5所示,另有案件中法院没有对争讼信息进行定性,只是认定不属于《条例》第2条所规定的在履职过程中产生的信息,不受《条例》的调整。如在(2020)京行终第3458号裁定书中,一审法院认为原告并非申请政府信息公开,而是进行咨询,不属于《条例》调整范围,国家林业和草原局的行为对原告的合法权益不产生实际影响,也不属于行政诉讼受案范围,基于此,适用《行诉法解释》第69条第1款第1项、第8项裁定驳回起诉。在司法实践中,法院对于信息性质的判断较为统一,裁判的目的也都在于否定案件的诉的利益,但是在规则适用上,或者说在裁判路径的选择上却产生了明显的分歧。造成这一现象的原因,一方面是前文提及的原《条例》不完善;另一方面便是3个规则在立法目的与规范表述中关系不一致,这种差别使得法院在适用规则时较难准确把握规则的含义及其指向的要件,导致实践的不统一和混乱。

三、裁判妥当性问题:论证与裁判方式的选择

随着法治的发展、公民法律意识的提升,公众对司法裁判的期待也从裁判结果符合朴素的公平正义观发展为不但要求裁判结果合理合法,而且要求裁判理由充分,裁判的结论具有妥当性(12)董妍、杨子沄:《裁判妥当性视角下的裁判理由》,《人民司法》2020年第20期,第20-25页。。因此,裁判妥当性问题应当是法院特别关注的问题。在本文涉及的240份裁判中,从裁判妥当性角度出发进行考察,有以下两个问题值得探讨。

(一)裁判类型的选择

在裁判类型的选择上,由于法院裁判目的在于否定诉的利益,而诉的利益否定一般认为并不属于对案件实体问题的判断,应当用裁定而非判决,因而大多数案件以裁定方式结案。这在表面上看似乎没有问题,但是对规则适用进行详细分析,便可以发现其中的问题所在:《行政诉讼法》第69条(13)《行政诉讼法》第69条规定:“行政行为证据确凿,适用法律、法规正确,符合法定程序的,或者原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立的,人民法院判决驳回原告的诉讼请求。”规定,在法院认定行政机关行为合法或者原告申请被告履行职能不成立时,法院应当判决驳回诉讼请求。此条款在修改时虽然存在较大争议,但是在经过3次审议之后,基本达成了一致意见,在可以义务诉讼和一般给付诉讼中,都适用驳回诉讼请求判决(14)江必新主编:《新行政诉讼法专题讲座》,北京:中国法制出版社,2015年,第258页。。在本文涉及的诸多案例中,原告要求行政机关公开信息,但法院要么认定该信息不属于信息公开的范围,要么认定该信息可以适用不予公开规则,行政机关不予公开的行为合法,则此时应当依据《行政诉讼法》第69条判决驳回原告诉讼请求,从实体上进行判断而非从程序上以否定诉的利益的方式进行迂回。

这并非仅仅是学理上的分析,部分二审法院在裁判中也指出了这一问题。 在(2019)湘行终第2176号裁定书中,一审法院在裁判中指出原告集中、大量地提起信息公开申请和诉讼,主观上存在滥用诉权的故意,客观上实施了滥用诉讼程序的行为,破坏正常诉讼程序,严重浪费司法资源,不具备诉的利益,行政机关的行为对原告不产生实际影响,据此法院适用《行诉法解释》第69条第1款第8项、第10项裁定驳回原告起诉。案件上诉后,二审法院在裁判中并未对一审原告的行为是否构成滥诉进行讨论,只是认为行政机关行为并无不当,且认为本案属于申请被告履行法定职责或给付义务理由不成立,应当依据《行政诉讼法》第69条判决驳回诉讼请求。一审法院裁定驳回起诉不当,应予纠正,但由于一审法院的结论不影响当事人的实体权益,二审法院明确,为了减少诉累,节约司法资源,不再指令继续审理,裁定驳回上诉,维持原裁定。二审法院的判断是准确而严谨的,一方面二审法院指出了原审认定及裁判的问题,另一方面出于效率的考量维持原裁定。二审法院没有从诉的利益上否定当事人诉权的判断符合《行政诉讼法》保障相对人合法权益的价值期待,为了不造成诉累而维持原裁定的做法兼顾了诉讼效率的价值取向,在法律适用和裁判结果上更为妥当。

此处值得继续深入探讨的一个问题是,在本文研究的240份裁判文书中,仅有4份裁判选择了判决的形式,其余均为裁定。法院更倾向于采用裁定而非判决,一方面是基于现行规则(《行诉法解释》第69条),另一方面是某些判例的示范作用,应当说,示范案例实际上起到了对权利滥用者的震慑作用。长久以来,信息公开行政诉讼部分原告反复提起诉讼,确实给行政机关和司法机关带来了较大的工作压力,法院选择否定诉的利益的方式进行裁判,从程序上否定原告诉权,旨在表明该类型诉讼请求不仅在实体上不能得到支持,而且是不值得动用国家司法资源来进行审查的,以此来劝阻退希望通过此种途径达到其他诉求的当事人。

在上述背景下,法院的裁判是基于现实需要的选择,并且在一定程度上达到了所期待的目的,但这并不意味着这种裁判方式是完全妥当的。第一,典型案例的裁判在理论上存在较大的争议,有学者认为,审理法院未对被告行政行为进行审查与《行政诉讼法》的规定不符,同时,法院主动向行政机关和其他法院收集原告以往提出申请和起诉的证据也是不合适的(15)沈岿:《信息公开申请和诉讼滥用的司法应对——评“陆红霞诉南通市发改委案”》,《法制与社会发展》2016年第5期,第21-33页。。第二,典型案例中法院是从否定权利保护必要性入手否定诉的利益,直接涉及诉的利益的最核心要素,而本文分析的240份裁判文书中,只有11起案件法院认为缺乏审理的必要,其余都是通过否定原告资格或者受案范围来实现否定权利保护必要性的。这正是基于在现行依据层面上,认定权利滥用对行政机关的举证和法院的证据认定都有十分严格的要求,行政机关面临较大的举证压力,法院认定原告滥用权利也需要充分的理由。鉴于此,多数情况下,法院在认定原告滥用权利方面比较谨慎,但是为了达到同样的效果,则借助原告资格和受案范围两个要素来进行迂回,以同样达到否定诉的利益的最终目的。而有的裁判在这两个要素的判断中存在一定的问题,如在(2020)川行终第1864号裁定书中,一审法院认为原告所申请公开的事项涉及国家秘密,依法不予公开,行政机关的行为对原告的权利义务不产生实际影响,因此依据《行诉法解释》第69条第1款第8项裁定驳回起诉。该案中法院如果认定争讼信息为国家秘密,不应当公开,则应当从实体上判决驳回诉讼请求,而非选择裁定驳回起诉,裁判方式选择不当。更重要的是,国家秘密是由于国家安全的需要而不能予以公开,并不意味着该信息公开与否对原告的权利义务不产生实际影响,这其中的逻辑问题显而易见。在(2018)京行终第2943号裁定书中,法院认定争讼信息涉及第三方商业秘密,不属于政府信息,不属于《条例》调整范围,行政机关拒绝提供信息的行为对原告权利义务不产生实际影响,原告不符合起诉条件。该案中,争讼信息是否属于商业秘密与对原告权利义务是否产生实际影响之间没有必然的逻辑关系,同时,混淆了“不予公开的信息”“不属于政府信息”与不属于《条例》调整。这三者并不等同,而是存在着复杂的交叉关系,“不予公开的信息”中包含着政府信息,也包含着非政府信息,非“政府信息”不适用《条例》,但并不意味着一定不予公开。此外,并非所有的“政府信息”都适用《条例》,部分信息可能按照相关特别法进行处理(16)胡锦光主编:《2018年中国十大宪法事例评析》,北京:法律出版社,2019年,第81-82页。。这种复杂的关系要求法院必须进行精准的判断和适用,而将相关的理由和条款一并列出导致了逻辑上的不严谨。

附带说明的是,选择裁定驳回起诉比选择判决驳回原告诉讼请求应更为谨慎,因为前者是从根本上否定了原告起诉的权利,对原告权利产生的影响较大,而判决驳回诉讼请求仅针对个案的诉求。

(二)认定的准确性与论证的充分性

在表4的4种适用“不产生实际影响”条款的案件中,均存在论证不充分的情况。法院裁判文书适用“不产生实际影响”缺乏充分论证,也存在认定不准确的问题,导致裁判的妥当性有所欠缺。针对这一问题,可以从两个方面进行分析:

一方面,从形式上而言,上文提及的在案件事实和规则适用之间缺乏必要的逻辑论证,法院对行政机关的行为是否真的对原告“不产生实际影响”缺乏论证的过程。如前文提及的(2020)川行终第1864号裁定书和(2018)京行终第2943号裁定书中,法院认定争讼信息不属于政府信息或者不属于《条例》调整范围,进而直接适用了“不产生实际影响”规则,而对其中的联系没有进行必要的说明,争讼信息的性质并不能直接导致对原告权利义务不产生实际影响。

另一方面,在实质层面上,认定政府信息公开中的“实际影响”需要谨慎。《条例》第1条“为了保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息……”明确了获取政府信息的权利受《条例》保护,同时,《条例》对公民获取政府信息的用途亦没有限制。这是因为政府信息公开制度本身就具有双重属性,一方面需要满足公民主观利益,另一方面信息公开制度也是民主制度的产物,也需要满足一定的客观利益,相应的行政诉讼也就具有了主观诉讼和客观诉讼的复合属性(17)王贵松:《信息公开行政诉讼的诉的利益》,《比较法研究》2017年第2期,第19-30页。。由此,信息公开行政诉讼当中不能仅因行政行为对公民个人影响甚微就判定该案不具有诉的利益,不值得国家运用司法资源予以保护,客观属性再微弱也不能否定其存在,更不能贸然否定其诉的利益。从这个意义上来说,判定一个政府信息公开行为“不产生实际影响”是需要十分谨慎的,因为“不产生实际影响”不仅应该包含主观利益还包括客观利益,这是法院在判断中不能忽视的。在(2020)京行终第4128号裁定书中,法院认为争讼信息是针对特定的被保障人群而产生的信息,该管理行为并非行政法意义上的行使行政管理职责的行为,非《条例》调整的范围,与申请人之间无关,裁定驳回原告起诉。该案件在审理过程中只考虑了信息公开行政诉讼中的主观利益,而未能够考虑其客观利益,即该信息可能涉及社会公平。在(2020)浙行终第1093号裁定书中,原告要求被告公开聘请律师的费用及来源,并明确提出了“用纳税人的钱与纳税人打行政诉讼,让懂法的律师对付不懂法的弱势被征收人……涉及公共财政支出,而对于公共财政支出情况应当接受社会公众的监督。被告系用咨询性提问作挡箭牌不予公开”。原告的论述中直接点明了其中的客观利益,法院在裁判文书中对该问题并没有进行回应,而是直接认定被告的行为既未侵犯申请人人身权、财产权,也未侵犯其知情权,对其权益不产生实质影响。法院此处的论述逻辑显得过于跳跃,使得裁判的说服力和权威性受到了一定影响。部分原告大量、频繁提出信息公开申请,提起信息公开行政诉讼的行为确实是造成了一定的公共资源浪费,给行政机关和法院造成了一定的工作压力。这一现象也并非我国所独有,而是几乎与信息公开制度相伴而生,这也是建立信息公开制度所要付出的代价之一。有学者指出,假使因扩大诉的利益而造成法院和行政机关的工作多少变得繁忙,那也是迫不得已。为了减轻公权力机关负担而置公众生活具有重大意义和关联的利害于不顾,是本末倒置的(18)原田尚彦:《诉的利益》,第225页。。

四、从学理走向实践:诉的利益的明晰

法院在适用《行诉法解释》第69条第1款第8项方面存在一些问题。导致这些问题的原因在于诉的利益尚停留在学理概念层面,在现行规范中没有明确的规定,甚至在不同的解读和裁判中对诉的利益的阐述出现了矛盾和不一致。要解决这一问题就必须在我国司法实践中对诉的利益的含义加以明确。

(一)明晰信息公开行政诉讼诉的利益之必要性

“诉的利益”概念最初产生于民事诉讼领域,伴随着确认之诉的产生而出现。该概念提出的初衷是为了防止诉权滥用(19)陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法》,台北:三民书局股份有限公司,1996年,第339页。。中村英郎提出,诉的利益能够使既有的权利具体化,可以同时防止当事人和法院滥用权力,从而达到二者之间的平衡(20)中村英郎:《新民事诉讼法讲义》,陈刚等译,北京:法律出版社,2001年,第154页。。德国诉讼理论将诉的利益作为诉讼的要件之一,形成了所谓的“无利益即无诉权”:只有具备诉的利益,才有提起诉讼的可能,仅具有法律关系是不足以成功提起诉讼的(21)肖建华、柯阳友:《论公益诉讼之诉的利益》,《河北学刊》2011年第2期,第143-147页。。

20世纪后,行政诉讼诉的利益不再拘泥于消极角色,其积极功能逐渐被挖掘和发挥。

一方面,诉的利益有促进权利生成的作用,这在保障公民获取政府信息这项确立不久的新型权利中显得尤为重要。随着社会的发展,新型权利不断出现,越来越多的权利要求法院进行保护。正如梁慧星教授所言,当实体法缺乏明确规定的时候,需要在诉讼中来判断原告是否有正当利益,不能墨守“权利既成”,否则“形成中的权利”将得不到救济,诉的利益正是将“形成中的权利”引入诉讼(22)梁慧星:《民法解释学》,北京:中国政法大学出版社,1995年,第151页。。这一功能在当下具有十分重要的意义,我国公众对于各种新型权利的呼声日益高涨,成文法的安定、滞后等特点使得对新型权利保障的部分任务必须由司法来完成。法院可以借助诉的利益的判断完成这一任务,这是因为行政诉讼诉的利益是启动权利主张进入诉讼审判过程的关键,也是通过诉讼审判创制实体法这一过程的重要开端(23)谷口安平:《程序的正义与诉讼》,王亚新、刘荣军译,北京:中国政法大学出版社,1996年,第257-258页。。同时,由于新型权利本身具有不确定性,诉的利益也是不明确的法律概念,因此必须经由法院进行具体化(24)周红:《行政诉讼中的诉之利益理论》,《行政法学研究》2003年第1期,第15-23+63页。。可以说,诉的利益是法院保护公民权利,特别是新型权利的重要抓手(25)王珂瑾:《行政诉讼中“诉的利益”》,第92-97页。。这一点在我国信息公开行政诉讼中已经得到了印证。早在2018年5月1日《条例》实施之前,各地法院就已经受理并且判决了部分信息公开行政诉讼,在司法实践中肯定了公民获取政府信息的权利,推动了这一权利的生成与在立法中的确认(26)赵正群、董妍:《中国大陆首批信息公开诉讼案件论析(2002-2008)》,《法制与社会发展》2009年第6期,第85-95页。。在此权利尚处在发展、完善阶段的今天,于实践中赋予其更为适合我国国情的含义,并持续丰富其内涵和外延是司法必须承担起的责任和使命。

另一方面,诉的利益在节约司法资源、提高司法审判效率方面可以发挥重要的作用,在信息公开行政诉讼领域更是不可或缺。诉的利益作为一个标准,可以使法院理性地将诉讼效益低下的纠纷排除在外。有日本学者指出,设置“权利保护必要性”或“狭义诉的利益”的目的就在于将部分缺乏该要件的案件排除在诉讼程序之外,使得法院能够集中精力处理更为迫切需要解决的案件(27)吕太郎:《客观的诉之利益(上) 》,《月旦法学教室》2014年第141期,第45-53页。。诉的利益的判断过程,是司法在具体的案件中筛选纳入公权力救济范围纠纷的过程,也是法官自由裁量的过程(28)常怡、黄娟:《司法裁判供给中的利益衡量:一种诉的利益观》,《中国法学》2003年第4期,第10页。,不仅使得有限的资源集中去解决合适的纠纷,而且提高了行政机关的效率(29)耿宝建:《立案登记制改革的应对和完善——兼谈诉权、诉之利益与诉讼要件审查》,《人民司法(应用)》2016年第25期,第49-55+74页。。由于政府信息公开制度中对申请人资格限制小、申请程序简便、成本低且可以通过诉讼进行救济等制度安排,使得少量申请人频繁、大量提起诉讼成为了可能。少量申请人的这一行为浪费了司法资源,在一定程度上也造成了司法秩序的混乱和公共利益的损害,因此有必要引进诉的利益要件,对此类案件进行筛选。

应当说,诉的利益有丰富的程序功能意义,也是连接实体和程序的纽带,是行政诉讼理论与实践中不可或缺的部分。该制度一方面对于涵养新型权利、提升公民法律意识、促进行政机关依法行政具有重要的作用;另一方面,作为筛选标准,兼顾主客观利益,与行政诉讼法的立法目的契合。

(二)司法实践中对诉的利益要素把握的不统一

在实践中,我国现行规范和司法裁判对诉的利益要素的表达不甚清晰。

一方面,在实践中,最高人民法院在文本中多次提到了“诉的利益”,且在司法解释的部分条文释义中明确表达了规则制定中诉的利益的价值取向。(2017)苏行终第1138号行政裁定书的裁判要旨中明确了没有诉的利益的主张不能受到保护,为了攻击对方而进行的诉讼也不应受到保护,因为此类行为背离了行政诉讼的初衷。最高人民法院发布的8起人民法院征收拆迁典型案例(第二批)中的“焦吉顺诉河南省新乡市卫滨区人民政府行政征收管理案”(以下简称焦案)部分,在案件的典型意义中也有对“诉的利益”的论述,指出人民法院需要在案件中审查行政行为对原告权利义务所造成的影响,不得虚化、弱化利害关系,造成诉累。在2017年最高人民法院行政审判十大典型案例(第一批)之“杨吉全诉山东省人民政府行政复议案”的典型意义中指出,人民法院有义务识别、判断当事人的请求是否具有足以利用行政复议制度和行政诉讼制度加以解决的必要性,避免因缺乏“诉的利益”而不当行使诉权的发生,且明确了法院对于“诉的利益”有识别义务。在本文统计的240个案例中,亦有32起对诉的利益进行了论述。由此可见,在司法实务中对于“诉的利益”的判断已经成为了审判中一个非常重要的环节,这也是由审判工作的现实需要所决定的。

另一方面,被司法裁判,特别是信息公开行政诉讼频繁适用的诉的利益所包含的要素在现行规范、司法解释、裁判以及最高人民法院出版的对司法解释的阐述中均未得到明确界定。如在前文提及的最高人民法院行政庭在编写的《最高人民法院行政诉讼法司法解释一个适用》中认为,“并不是具备诉的形式要件就值得动用司法资源予以解决”。这里的诉的利益显然聚焦在权利保护必要性的角度,因为一个没有原告资格和不属于行政诉讼受案范围的案件很难说是符合诉的形式要件的。而在焦案中,法院将诉的利益的考查聚焦到了原告与行政行为之间的利害关系上,显然是将原告资格的内容纳入到了诉的利益范畴中。虽然有学者认为在确认之诉中原告资格与确认利益为表里一体的关系(30)新堂幸司:《新民事诉讼法》,林剑锋译,北京:法律出版社,2008年,第205页。,但这只是在特定类型的诉讼中的表现形式,特别是信息公开行政诉讼大多数为给付之诉,且兼具主观诉讼和客观诉讼的双重属性(31)王贵松:《论行政诉讼的权利保护必要性》,《法制与社会发展》2018年第1期,第130-148页。,其中客观诉讼的属性使得对此类案件原告资格的判断比一般行政诉讼的标准要宽松很多,因而在信息公开行政诉讼中将原告资格和权利保护必要性混同显然是不适合的。《条例》第27条赋予了公民、法人和其他组织依申请获取政府信息的权利,且对这一权利并未附加任何条件。曾经有观点认为,申请人所申请的政府信息应当与自身存在利害关系,但这一观点不仅在理论上没有依据,而且实践中也不具有可操作性(32)后向东:《〈中华人民共和国政府信息公开条例(2019)〉理解与适用》,北京:中国法制出版社,2019年,第58页。。政府信息公开制度关注的焦点是哪些信息可以公开,而不是对谁公开,这是由信息可传播性的特征决定的。这就意味着对于信息公开行政诉讼的原告资格相当宽泛,只要是向行政机关提出了信息公开申请,就可以成为信息公开行政诉讼的原告。

由此可见,司法机关虽然在实践中已经开始对案件的诉的利益进行识别和判断,且将诉的利益作为案件能否进行实质审理的重要考察因素,特别是在信息公开行政诉讼中已经成为了规制原告权利滥用的重要手段之一,但是诉的利益究竟包含哪些要素,尚没有明确依据。虽然有学者指出,我国司法实践中的诉的利益多指向权利保护必要性(33)梁君瑜:《祛魅与返魅:行政诉讼中权利保护必要性之理论解读及其适用》,《南大法学》2020年第2期,第122-141页。,但从本文所梳理的信息公开行政诉讼的情况来看,在司法裁判中也并未形成统一的标准。 因此,只有明确诉的利益所包含的要素,才能让法院在否定诉的利益的时候能够更有针对性地适用规则。

(三)信息公开行政诉讼中诉的利益的确定

基于理论与现实的需要,在信息公开行政诉讼审查中明确诉的利益的要素是兼顾主客观利益、统一司法裁判标准的重要途径。

一方面,在诉的利益包含的要素方面,相较于广义的诉的利益,我国司法实践中宜采用狭义的诉的利益,即诉的利益仅包含权利保护必要性。这是因为: 第一,原告资格、受案范围在信息公开行政诉讼中是比权利保护必要性(狭义诉的利益)更受关注且讨论更早的规则体系,相较于尚无统一判断标准的权利保护必要性来说,有更为成熟和清晰的规则。目前,司法实践也已经形成了统一的判断标准,理论与实践基础足以支撑清晰判断原告资格、受案范围的需求,无需借助其他规则体系来进行判断。《条例》实施伊始,信息公开行政诉讼对于原告资格判断的争论集中在原告是否满足“三需要”的要求。对此,2010年《最高人民法院关于请求公开与本人生产、生活、科研等特殊需要无关政府信息的请求人是否具有原告资格的答复》中明确指出,公民、法人或者其他组织认为行政机关针对政府信息公开申请作出的答复或逾期不予答复侵犯其合法权益,提起行政诉讼的,人民法院应予受理。申请人申请公开的政府信息是否与本人生产、生活、科研等特殊需要有关,属于实体审理的内容,不宜作为原告主体资格的条件。新《条例》中更是将“三需要”条款删除,因此对于原告资格的判断不存在较大争议。至于受案范围,新《条例》对咨询、信访等情况作出了明确的规定,法院在处理此类案件的时候,可以直接适用《条例》驳回诉讼请求,无需再以不属于受案范围的理由裁定驳回起诉。应当说,这一问题随着规则的完善已经得到了解决。 第二,将原告资格、受案范围纳入诉的利益的概念中。目前,有关权利保护必要性的理论探讨尚不成熟,实践中也尚无统一规则。这导致了前文述及的规则混用,裁判的妥当性受到质疑。 第三,将信息公开行政诉讼诉的利益聚焦于权利保护必要性,有利于限制公权力的恣意,保障行政相对人合法权益,契合《行政诉讼法》的立法目的。在本文梳理的240个案例中,仅有11起案件是从权利保护必要性角度否定诉的利益的,所占比例并不高,而其他案件均是从原告资格和受案范围两个角度间接否定诉的利益的。这是因为,否定原告资格和受案范围对于证据及论证的要求远低于否定权利保护必要性的要求,被告要想证明原告滥用权利、缺乏权利保护的必要性,需要将其之前的申请、起诉等行为一一列举,同时还要结合原告的行为,对其滥用权利的主观意图进行证明,面临较大的举证压力,而法院要认定被告的主张,也必须综合考虑案内、案外因素,进行充分论证,使得裁判理由具有说服力,裁判的结论具有可接受性。在这种情况下,法院一般不愿意否定原告的诉的利益,更多的是采取在个案上不予支持诉讼请求。如此一来,除极少数明显权利滥用的案件之外,大部分原告虽然在个案上的诉请得不到法院的支持,但是对其诉讼权利予以了保障,这与行政诉讼法的立法目的相契合,同时也是法治社会的应有之义。

另一方面,从明确信息公开行政诉讼诉的利益的形式上来说,以最高人民法院发布案例的形式来确定是较为合适的方式。第一,最高人民法院的指导性案例在司法审判中的示范作用及其重要性不言而喻,在指导性案例中确立信息公开行政诉讼诉的利益的要素,对统一司法审查标准具有重要作用。第二,在指导性案例中确定信息公开行政诉讼诉的利益的要素,可以为法院审查诉的利益提供更为具体和具有针对性的指导。第三,案例形式相较于抽象的规定更容易被公众学习和接受,有利于公众对信息公开行政诉讼中诉的利益认定标准的了解,从而促使公众树立正确的法律意识,正确行使权利,从根本上解决信息公开申请权利和诉讼权利滥用的问题。

结语

信息公开行政诉讼中法院对原告滥诉的认定受到一定质疑,甚至有学者对法院可能滥用这项权利表示出担忧,认为同样要防止“滥用诉权”这个概念本身被滥用(34)王锡锌:《滥用知情权的逻辑及展开》,《法学研究》2017年第6期,第41-60页。。《条例》的修改使得一部分申请人大量申请信息公开的行为在一定程度上受到了实体规则的约束,也必然会减少无意义诉讼的数量。在行政机关和法院压力有所缓解的前提下,应当进一步完善和统一信息公开行政诉讼中对于诉的利益的认定,明确诉的利益的要素,使其成为取代“滥用诉权”概念的标准。这是保障行政相对人合法权益、树立司法权威的重要途径之一。