心灵的境界

——纪念恩师欧阳中石先生

2022-06-01陈洪武

文_陈洪武

全国政协委员,中国书法家协

会原分党组书记、驻会副主席

欧阳中石先生之所以能成为当代书坛德高望重的书法大家,最重要的一个原因,就在于他本质上是一位文化大家。他周身浸润着传统文人所特有的气质,始终保持从容的步履,超然行迈,突破并超越书法笔墨的局限,绽放出卓异的风采。先生不仅是高等书法教育的重要奠基人和开拓者,而且是当代书法创作领域一面高扬的旗帜。先生一生以教书育人为业,培养了数以千计的书法专业人才,为新时期以来的高等书法教育事业和当代书法的文化建设做出了杰出贡献。先生创造性地将魏碑笔法融于“二王”体系,形成了文雅敦厚、朗健峭拔的书风,在当代书法史上独树一帜,深刻影响着当代书法的创作。20世纪80年代中期,我有幸承蒙先生亲炙,先生的学术思想、文化主张、人格怀抱让我受益良多,特别是先生独特的精神品格和书作中所呈现出的圆融高古的艺术语言,成为我多年来常研常新的课题。

一、书法艺术的创变应在传统体系中生发

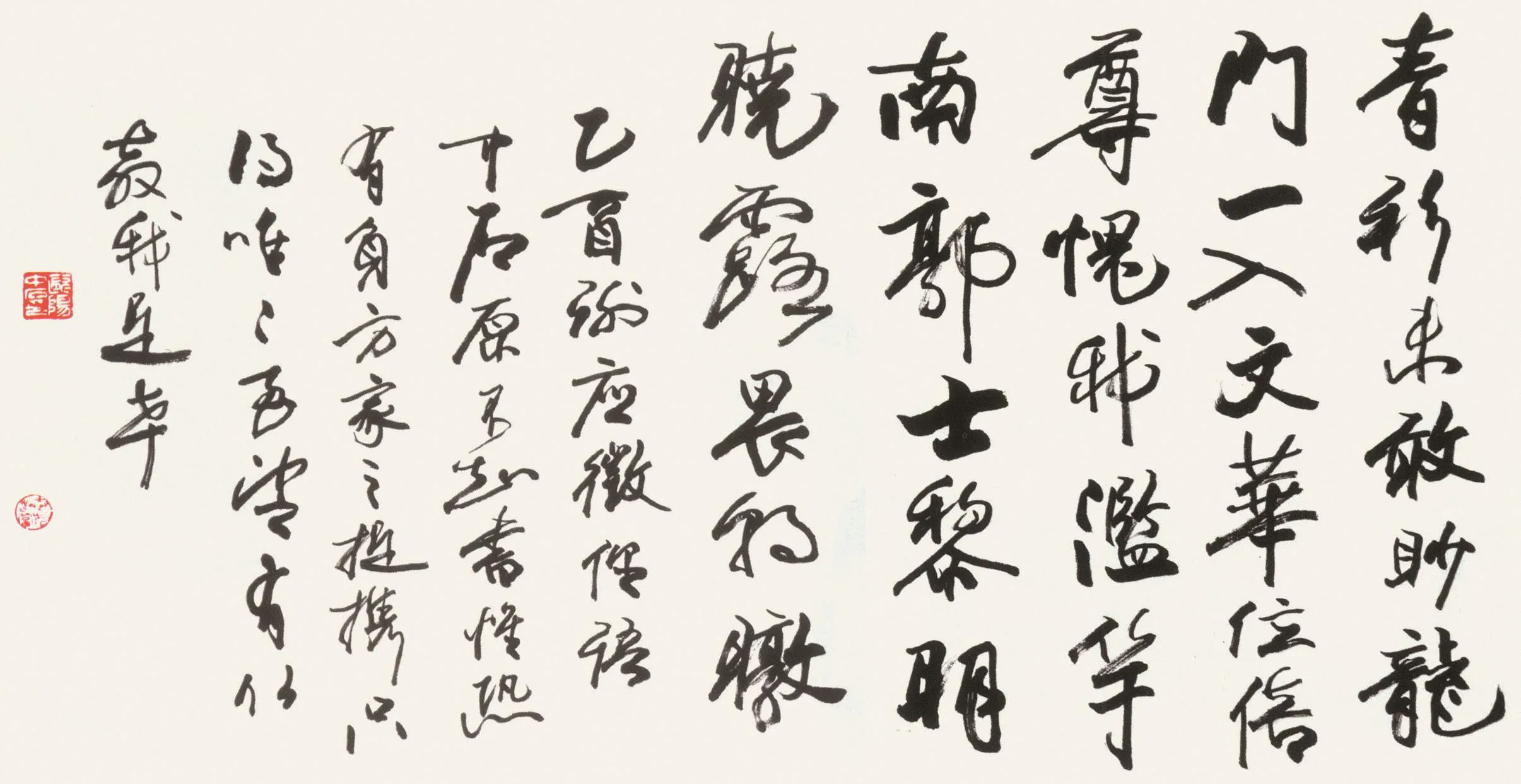

1.欧阳中石 博学慎思尺寸不详2005

以逻辑学和传统文化为学术支点的欧阳中石先生,其书法理念和艺术行迹与同时期的书法家相比有着鲜明的自身特征。先生早年曾受教于金岳霖、冯友兰、张岱年、艾思奇、任继愈等宗师,为他日后的辩证思维奠定了坚实的哲学基础。他主张不能孤立地研习书法,要站在高处用历史的、文化的视野全面审视书法。他认为,新和旧是一对相对的概念,互相依存,谁也离不开谁。没有旧就谈不上新,没有新也就无法谈旧。晋尚韵、唐尚法、宋尚意,互相之间不是取代,而是丰富。新的出来了,就纳入传统。事物就是这样向前发展,不断出现新的火花,旧的也不断得到丰富,这就是中华文化的厚度。

2.欧阳中石 自作诗一首69cm×135cm 2005

面对书法传统这条长河,先生对创新始终保持独有的冷静与清醒。20世纪90年代,当代书法进入风起云涌的创变时期,各种思潮流派竞相斗妍,先生却异常坚定地沉浸在传统法帖之中,用超人的意志向属于自己的艺术彼岸挺进。他强调,继承和创新都是走在同一条路上,但历史是唯一的评判者。他的艺术视野十分开阔,无论哪种新流派、新书风,他都能尊重包容。他说:“历史的长河,不管你靠东边走还是靠西边走,总是在这条长河里,跳在长河外边的还没有。鱼要跳在旱地上,活不成。非得顺着河走,……是走中流,还是走逆流,且不谈,但是你都在长河里头。”他常常告诫学生,我们既跳不出传统,也离不开时代。所以,这两手都要硬,都要强。他坚信,书法的创变不可能撇开传统另起炉灶。

当我们欣赏欧阳中石先生代表性书作时,一种充溢于天地之间的朴茂雄强、典雅纯正的气息扑面而来。先生跳出常规范式,对碑派艺术进行反向思维,并大胆借鉴,活学活用。从一定意义上说,赵之谦用帖的方法写碑,化生拙为优雅,成为清代书坛创立新风的集大成者;而欧阳中石先生则寻找适合自己的路径与方式,用碑的笔意写帖,对线条与结构进行适度创变与雅化,在传统体系中提炼、升腾、膨化出具有时代审美的新面貌。在行书领域的探索实践与卓越成就,让先生成为当代书坛熠熠生辉的坐标,他为这门古老的艺术提供了一种借古开今的典型范例。

二、抱德修身从平和处做起

苏东坡曾评价文同:“与可之文,其德之糟粕;与可之诗,其文之毫末。诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”在东坡看来,文同笔下的墨竹正是他超拔精神的外化,一语道出了艺品与人品的关系。古代文人普遍重视道德修为,崇尚学问与涵养。这个传统延续至今。欧阳中石先生认为,中华文化的核心就是“仁、德、化、和”四字。他在《谈个人素养文化》一文中说:“个人的修养包括高尚的品质、正确的待人处世的态度,以及充实完美的学识品德。”他始终将“惟德者馨”当作自己的人生准则。

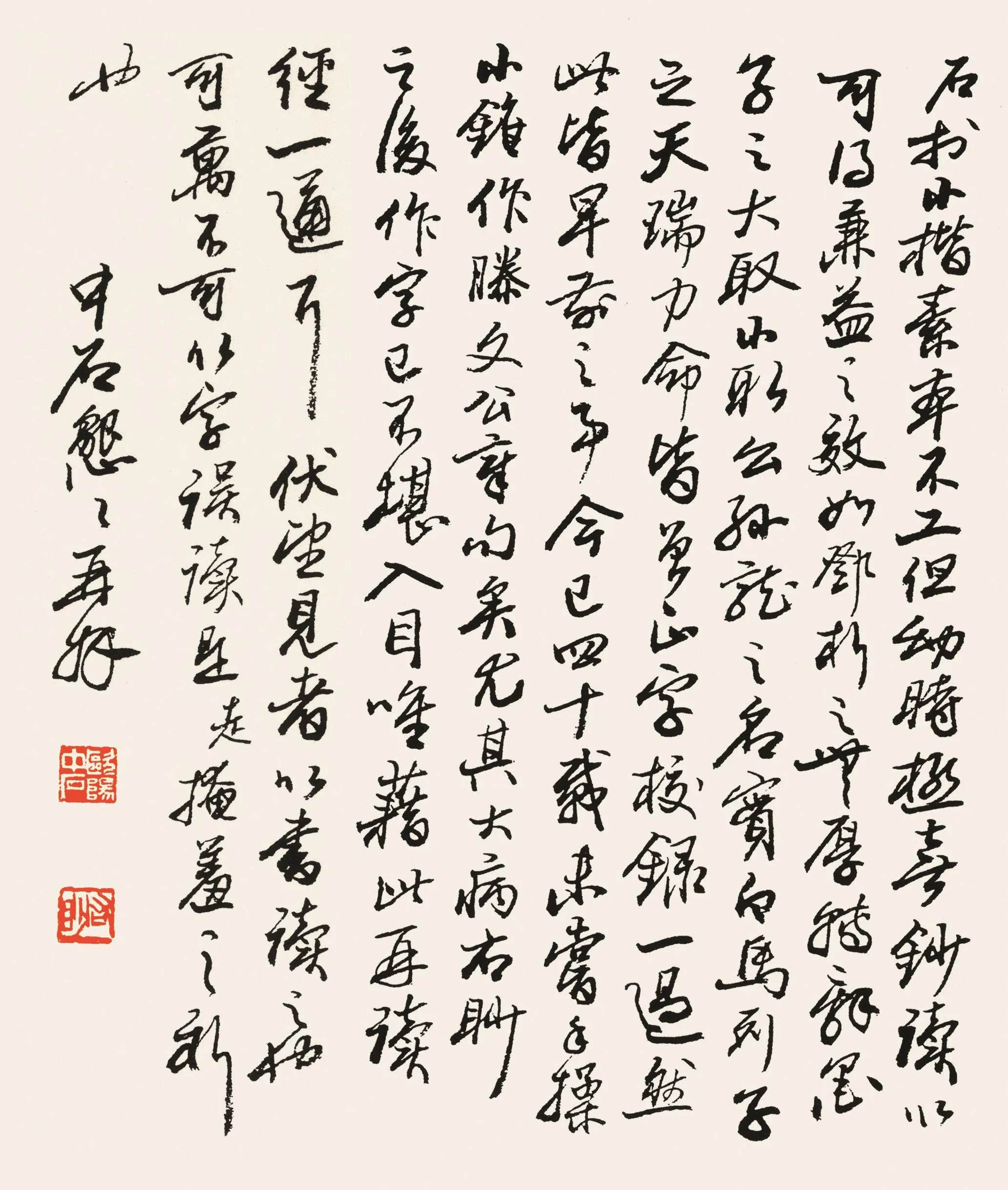

3.欧阳中石 论书一则90cm×80cm年代不详

4.欧阳中石 时代颂34cm×135cm年代不详

先生的艺术人生同近百年来中国社会的历史巨变息息相关。他从小热爱书法,6岁执笔写字,一生不辍。20世纪三四十年代,还是一名学生的他饱受战乱之苦,在颠沛流离中依然坚持学习书法。新中国成立后,他投身于教育事业,在基层学校三十载,饱经风霜,历尽坎坷。正是经历了人生风雨的淬炼,他的风骨愈加坚劲、挺拔,志于书法的意念更加执着。20世纪80年代初,他调入首都师范大学,从此走上了专业的新征途。他以复兴书法为己任,创办专科、本科、硕士、博士再到博士后完整的专业教育体系,全面推动、引领我国的书法学科建设。作为一名人民教师,他始终把立德树人当作自己的根本任务,呕心沥血,言传身教。他正直、宽厚、谦逊、坦诚、质朴而又平和的品格,感染了周围所有的人。凡与先生接触过的师生,都会为他的人格魅力所折服,被他德艺相合的心灵境界深深吸引。

先生家的大门一年365日都为学生们敞开着,即使他年事已高、名满天下,也不改教师的情怀。先生那间不大的书房,没有高档的陈设,只有满壁的图书与随意堆放的宣纸,还有可容师生数人相对而坐的小小课桌以及溢满房间的无限亲情。先生常说:“教书就是我的生活,讲讲课,我反倒很轻松。每天和学生见面,我很开心。”在这个精神天地里,先生一往情深地把他一生的实践、思考与见解毫无保留地传导给学生,循循善诱,诲人不倦,就像蜡炬一样无私地燃烧自己,点亮学生的心灵,用自己的言行影响后来者的为人与从艺。

在我师从先生30多年的岁月里,先生的每一次谆谆教诲都铭刻在我的心底。记得2004年,我计划出版一本作品集,将若干新作面呈先生批评指点。先生看后给予了鼓励,但同时发现我的作品里没有小楷,他要求我一定补上这一课。先生说,身为书家,我们的看家本领就是扎实的基本功和全面的修养,而小楷是功夫的最直接体现,古代大家莫不精通小楷。接着,他转身从内室找出两张唐代的小楷朱拓递给我,让我拿回去挂在家中好好临摹,叮嘱我小楷练好了再来这里让他过目。临别时,他还幽默地说:“你小楷过关了我才高兴,高兴了就会写几句话给你,如果过不了关我可不写。”

先生将毕生精力投入书法教育事业中,对学生关怀备至,以各种方式鞭策鼓励,期冀学生日有所进、学有所成。先生十分注重个人的道德修为,树人先树己,坚持从日常生活中做起,怀着善良宽厚的心待人处事。遇到学生、同事有困难,他都会无私地伸手予以援助。其怀高远而博大,其性宽仁而平和。即使遇到不愉快的事,他也泰然一笑了之,依然保持心灵的宁静。

三、在宏阔的文化背景中定位书法

我第一次感受欧阳中石先生的书法理念是在1984年的一个冬日,那时我在西安读书,寒假回京期间到先生家求教。先生看完我临的《张猛龙碑》后问:“你为什么要临习这个碑?它吸引你的地方是什么?你了解魏碑的历史与文化生成背景吗?”未及我回答,先生又说:“写字不是简单的形似,而是贵在把它当作学问来研究,从中找到与你心灵相通之处,这一点很关键,回去悟吧!”事实上,先生这一席话的奥义,我是在10多年后才渐渐领悟的。

数十年来,欧阳中石先生围绕书法的一系列问题,着力构建严密而系统的书法文化学。他倡导:“文化承传,更重要的还在于内涵、品性和精神的传延。就像书法的发展,其根本还是在于文化,在于个人的修养与修为。书写的品质取决于文心灵性的程度,光有写字的手性是不够的。这是书法的奥秘与要诀。”在书法学科建设上,先生秉持大书法观。他一直在思考书学到底涵盖哪些,应当怎样建立合理的体系。《未阑》一书记载了他的探究与见解:“我们这个研究所应该在哪一学科里?在哪里都觉得有局限、有不足,都需要充实。文学的、艺术的、历史的、哲学的,等等,各种东西都觉得不能缺少。”“有分歧正表明它是丰富的。”“我们要把‘书’的问题依托在文化上面,因为我们深切地认识到,‘书’也是文化的结晶,它的真正功用是在文化上。”在他的倡导和主持下,1999年首都师范大学成立中国书法文化研究所,后扩建为中国书法文化研究院,将书法学科提升到一个新的高度,把书法放在中国文化的大背景下,用更宏阔的视野来审视研究书法艺术所蕴含的丰富内涵。

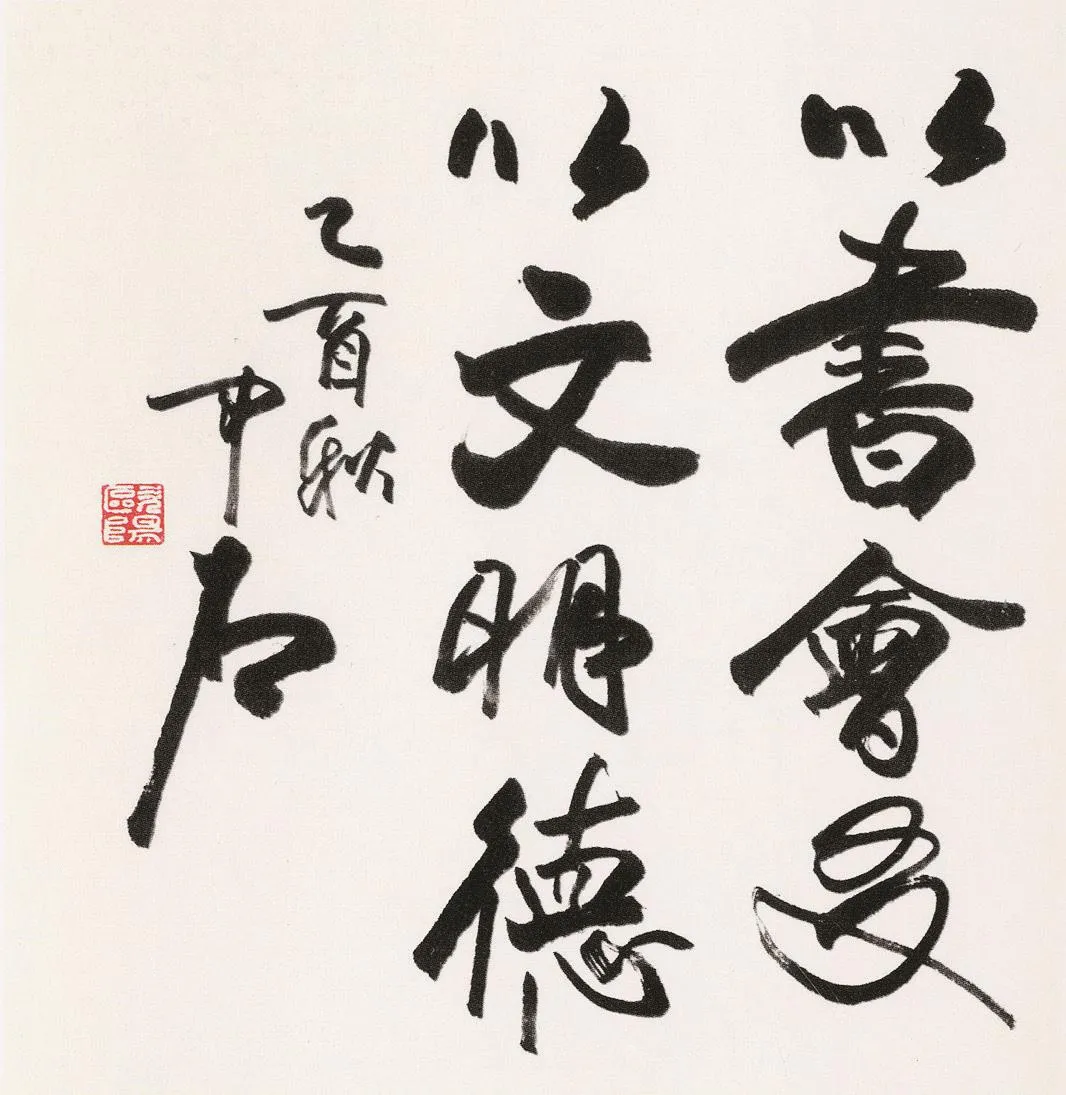

5.欧阳中石 以书会友 以文明德尺寸不详2005

6.欧阳中石 自作联尺寸不详2005

欧阳中石先生对当代书法艺术的走向有着深刻的见解,努力突破时代认知上的局限,摆脱中西文化激烈碰撞的影响,坚定地从民族文化的整体性上切入书法。他的这一大书法观承载的核心就是强调“作字行文、文以载道、以书焕彩、切时如需”,其睿智处就在于,他站在历史的山脊上瞭望与呼唤,把书法提升到传承中华文化和弘扬民族精神的高度上,义无反顾地在中华美学精神和文化传统的根脉上生成、陶铸,从不简单地把书法归为纯粹的造型艺术。这看似没有什么新意,实则是先生经过精深研究后的一种自信与自觉,与他的书法实践相成相生。先生铺路筑基的高怀和坚毅的品格随着时间的推移将为书法史所记载,而散发着他个人精神气质的文化主张和书学思想,必将成为新时期书法回归传统的重要标识。

刘勰的《文心雕龙》说:“夫‘文心’者,言为文之用心也。昔涓子《琴心》,王孙《巧心》,心哉美矣,故用之焉。”文心和创作合二为一是艺术家的毕生追求。看书家的作品是否具有深度,可以尝试将他的作品置放在历史链条中,检测其传承基因和渊源、流变的信息,剖析创作主体的文心介入和情感升华中的笔墨呈现。从这个角度看,欧阳中石先生通过长期的修养架起了艺术通向心灵的桥梁,把人生的体悟和深厚的学养有机地转化为诗意文心,自然熔铸,生成为丰富的笔触与刚健的线条,真正做到了书文妙合,出神入化,既不失传统,又在“似曾相识”中浸透着他的文心。我们缕析先生书法的创作特点,文心是他个性化语言的魂,其高妙就在文而古、文而雅、文而奇、文而厚、文而仪态大方。

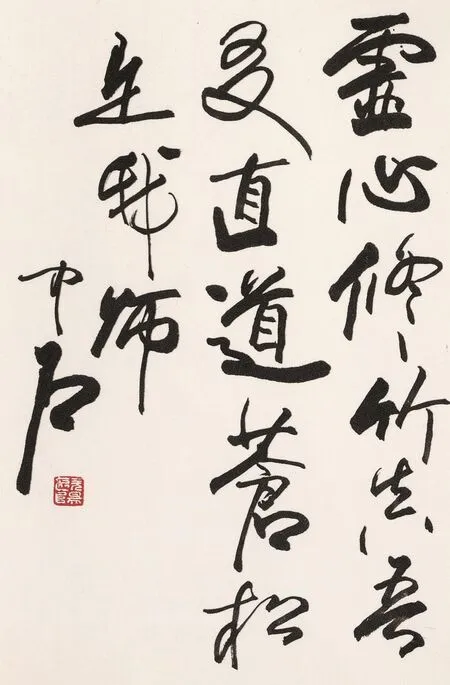

7.欧阳中石 自作诗一首尺寸不详年代不详

先生常说,搞艺术一定要有科学的思维,要有深透高远的眼界。先生曾为之打过一个比喻,充满哲学意味。他说:看似平静的大海,实则充满危险,因为大海深处藏着“暗涌”,一般人识辨不了,只有懂得大海的人才能远航。谁会通其中深邃的义理,谁就能提升心灵的境界,而自成高格。