2020年7月7日南方地区的一次暴雨分析

2022-06-01刘树基,沈营珠

刘树基,沈营珠

摘要 利用红外云图、水汽图、天气图相结合的方法,对2020年7月7日南方一次暴雨进行研究。结果表明:(1)此次暴雨是由一系列对流云造成的,而这些云团是在一定的大尺度云系背景下发生的;(2)云团的云型与大气流场有着密切的关系,从云团的云型特征可以分析大气气流与对流云间的相互作用;(3)云带的衰减与新生并存使得云团的生命期较长,所以降水持续过程长且强度较大、范围广。

关键词 暴雨;静止锋云带;对流云团;平流不稳定

中图分类号:P458.121.1 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2022)03–0143–03

暴雨是灾害性危险天气,会对人们的生命财产安全造成严重威胁。这一类天气系统的空间尺度小、生命周期短、强度大、多变性,用常规的观测资料难以预报,因此,对暴雨系统的预报一直是气象工作中的重点。卫星云图能针对一个区域进行连续观测,有很高的时空分辨率,对发现、监视暴雨天气系统有很好的效果。国内外对暴雨的研究有很多,比如陈渭民[1]、唐卫亚[2]等人都对暴雨进行过系统性的分析。对暴雨的研究一直是学术界的研究热点。

1 2020年7月7日南方地区暴雨实况

2020年7月7日我国南方地区有一次明显的降水,多地持续遭遇强降雨天气,长江流域、贵州南部等地有大到暴雨,部分地区有大暴雨。其中,最大降水区发生在湖北中部、湖南北部以及重庆东部,其中,湖北孝感等地日降雨量达178 mm,降水时间段主要从6日20时开始到8日12:00结束。

2 2020年7月7日暴雨云系卫星云图分析

2.1 卫星云图上云系的大尺度分布特点

对2020年7月7日08:00的卫星云图分析发现,暴雨是由一系列对流云团造成的,而这些云团是在一定的大尺度云系背景下发生的,在红外云图上可以得出以下5个特征。

(1)从西太平洋到长江以南地区有一条南北宽红为5个纬距的静止锋云带。(2)静止锋以南为副热带高压,从北华北地区到东北为高压控制的无云区,华北有强冰雹云系发展,以南有暴雨云团的发展。(3)貝加尔湖地区有涡旋低压云系,从涡旋南部向南到华北地区伸出一条气旋弯曲的冷锋云带,云带后方是一片无云区。(4)青藏高原上有涡旋排列的对流云发展在静止锋云带以南为东西走向的,南北宽约为10纬距的副热带高压无云区,由静止锋云带向副高内伸出一条条卷云线。(5)在长江以南地区,即110°E~145°E、30°N ~45°N,有一条东北西南走向的对流云团,大约有8个云团,其中大的云团有4个,它们的云型表现为云层厚度大,云图上颜色白。

2.2 卫星云图大尺度云系的发生发展

2.2.1 卫星云图大尺度云系的发生特征

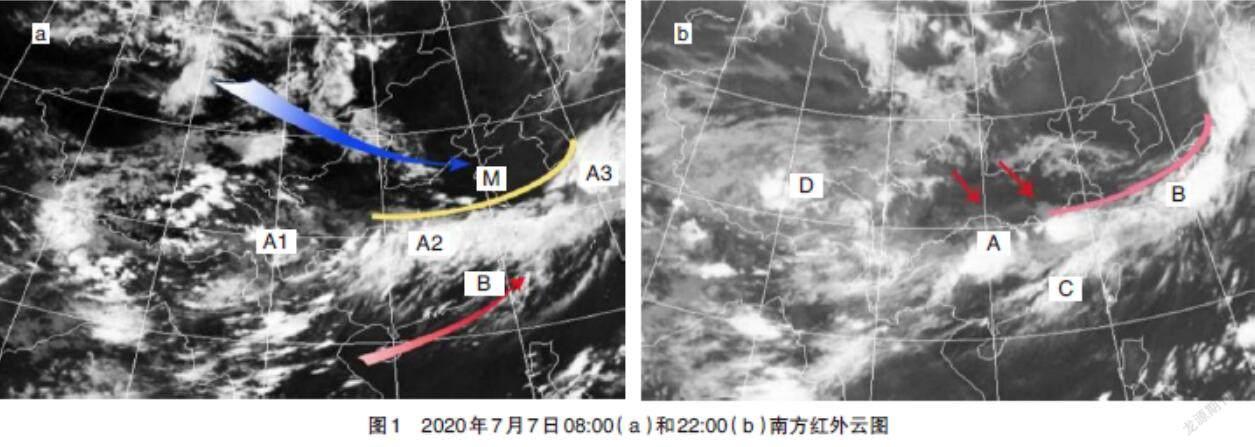

7月7日08:00的卫星云图(图1a)上可以看出:(1)110°E~145°E、30°N以南处于副热带高压西北侧的晴空区,只有一些卷云羽存在,沿长江开始出现了颜色较白的云块。(2)云贵高原上方多个云块合并发展成盾状云块A1,盾状云向东移动发展为更为浓密的对流云A2,同时与西南方的卷云发生联系,生成新的云块A3。A3与周围云系的联系发展,最终在长江沿岸上空形成一大片云系。(3)来自云南短波槽前的暖湿气流不断推动云系向长江流域发展,最终因西北冷平流与静止锋相交而形成暴雨云团,位于广西—湖南—浙江,呈东北—西南走向。(4)图中M为相应的静止锋,静止锋左侧为晴空区,因为急流左侧正涡度平流,空气下沉运动,加上太阳辐射,不利于云的发展,所以色调灰暗。下午地面升温造成风的强切变,从而出现卷云,卷云后面的中低云也表明其后有下沉运动。(5)图中B为副热带高压西侧西南气流带来的洋面的暖湿气流,为暴雨过程提供了充分的水汽(图中蓝色箭头为西北气流、红色箭头为西南气流、黄色曲线为高空槽线)。

2.2.2 卫星云图上发生暴雨时大尺度云系的发展特征 7月7日22:00 的卫星云图(图1b)上可以看出:(1)在青藏高原东侧有一片高空槽云系前的卷云区东移,伴随着卷云的东移,在D东南方向上有暴雨云团的发展。(2)卷云东移的过程中,卷云的云边界越来越光滑,反气旋弯曲越来越明显,形成了更大面积的(A-B-C)云系,云团北侧的卷云线越来越长,形成四川—日本的一条卷云线,高空急流轴与北界平行。(3)由副热带高压西北气流暖输送带继续提供暖湿空气,云团C发展壮大。

2.3 卫星水汽图分析暴雨云团

2.3.1 暴雨发生时的水汽图分析 7日00:00时的水汽图(图2a)上可以看出:(1)水汽阻塞区在A的西北侧和B的西北侧,都出现比较整齐的边界,这是由于在大气上升运动区的上空,水汽扩散方向与水汽区另一侧周围的高空气方向之间发生水汽阻塞,头边界向西北凸起,说明高空有干冷气流。(2)从C、A、B的西北侧边界可得出结论:在A、B的西南侧均有内边界,内边界是高压反气旋形成的结果,它处于副热带高压反气旋的西侧(20°E以南的宽广暗黑区的西界),因为对于高空反气旋区,大气以下沉运动为主,所以中高对流层很干,在水汽图上呈现出暗黑的色调。

2.3.2 暴雨云系发展的水汽特征 在7日22:00的水汽图(图2b)上可以看出:(1)位于四川盆地的云系继续发展,形成一大片(青海—西藏—云南)的云系,暴雨云团A西北侧云头边界越来越明显,B云的头边界云块与b云重叠。(2)云系南侧继续受副热带高压西南气流N的影响,水汽由南部热带向中高纬度地区输送,卷云北界的晴空区(暗区)有大气湍流的发生,且都在水汽暗带的前沿。(3)在高空急流的作用下,当广西上方的高空急流轴环绕闭合低气压呈气旋弯曲时,在暴雨云团B的西南侧出现了一条朝云南—贵州短波槽一侧的凹状弯曲边界。暴雨云团A、B云边界都呈准静止状态,移动缓慢,形成都与高空变动气流加强有关。(4)位于青藏高原的细胞云系持续产生,青藏高原可看成一个热岛,当干冷空气入侵时,细胞云系产生后形成积雨云;到22:00,云顶开始出现卷云区。

2.4 暴雨云團的发生发展分析

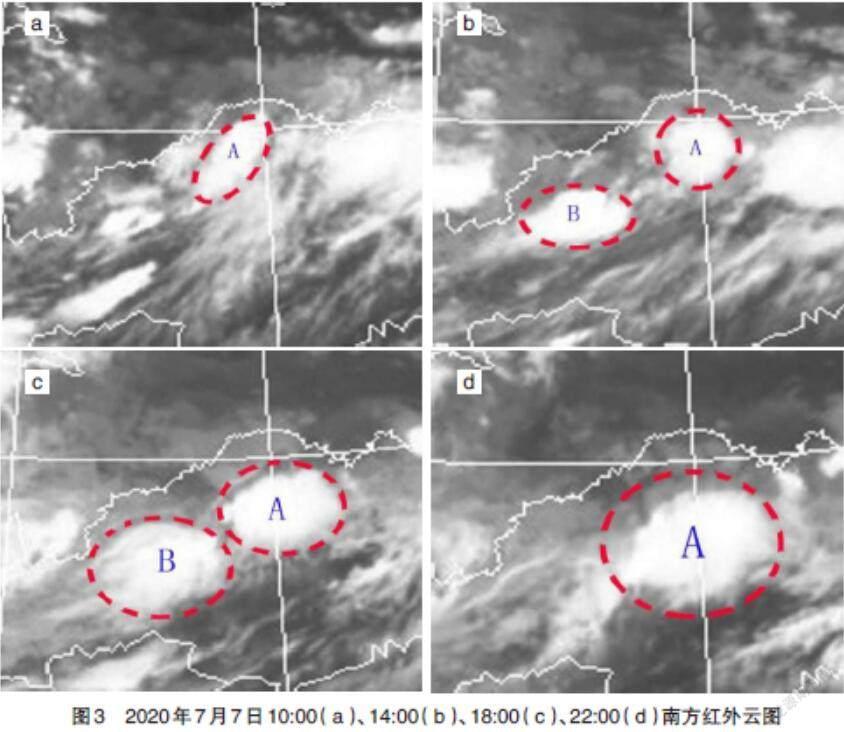

对7月7日湖南北部的暴雨云团发生发展过程进行分析研究如下(图3)可以得出以下结论。

2.4.1 暴雨云团初生阶段 (1)湖南恩施位于急流的右侧,7日10:00红外云图(图3a)所示:红色虚线处A为暴雨云团,左边界整齐光滑为上风边界,下风界有向南面副高方向延伸的卷云羽,在红色虚线下方为一些集散型的、形状不规则的小亮点,表明云团是由北方冷平流越过地面切变线,叠加到暖区上方,造成大气不稳定引起的。(2)暴雨云团顶部的卷云羽向南延伸很长,说明高空风很大,强的高空风有抽气作用,有利于云团的进一步发展。

2.4.2 暴雨云团发展阶段 (1)在7日14:00的红外云图(图3b)上看到:重庆上空也有暴雨云团发展,暴雨云团A、B云团云型变圆,表示高空风变小,四周出现短的卷云,表示云团上空有高空辐散,有利于云团的发展。(2)在7日18:00(图3c),位于重庆上方的云团下边界光滑并逐渐向东北移动,而在恩施上方的暴雨云团位置基本保持不变,但在云型上,两暴雨云团都呈增大趋势且色调变白,表示云团内对流强烈,云顶温度降低,云顶变高。

2.4.3 暴雨云团成熟阶段 7日22:00(图3d),位于重庆上方的暴雨云团受副热带高压系统西北侧西南气流的影响,在广西上方的静止锋云带向东北方向移动,最终与恩施上方的暴雨云团结合而发展成为一个大的暴雨云团。

2.5 暴雨云团特点分析

(1)本次降水过程中,在一定的环流背景和高低空系统之下,在长江中下游地区均生成了色调较白的暴雨云团,并给该地带来了不同范围和强度的强降水。云系的发展与高空冷暖平流有着密切的关系,均向东南方向移动[1]。

(2)降水的水汽来源于孟加拉湾槽前的西南暖湿气流和副热带高压的西南暖平流,冷暖空气的交汇都在长江中下游地区,暴雨云团生成于冷平流与静止锋的交汇处,中心位于湖南上空。由于南亚高压东北部偏西北冷平流很强,云团向东南方向移动。

(3)暴雨云团为后向云团发展型,即一个已生成的云团后部处又有新的对流云生成并发展,随后形成了云团带。

(4)云团带先不断向下游延伸,随后由于在高空冷空气不断加强的入侵下,中高云消散,云带向南减弱,长江中下游平原的强降水过程转移结束。因为云带的衰减与新生并存,使得云团的生命期较长,因而本次降水持续过程长且强度较大、范围广[2]。

3 2020年7月7日暴雨发生条件与暴雨云团的成因

3.1 低层显著湿区分析暴雨云团

充足的水汽是强降水发生的必要条件之一。水汽条件状况可以从水汽通量的分布上判断。7日00:00 850 hPa的水汽通量可以看出:(1)降水过程中一直有一条东北-西南向的水汽通量最大值带,在850 hPa水汽通量场上,湿度略微减小。(2)云贵高水汽通量密集带上盛行西南风,水汽主要由太平洋副热带高压西北边界的西南风带来,西南风输送至华南地区,为暴雨云团的发生提供了充足的水汽。

3.2 露点温度特征分析暴雨云团

分析低层显著湿区的温度露点差和露点温度的分布,有助于判断充足的水汽是否有强降水发生,当水汽随着云低上升气流进入到中尺度对流系统中,在凝结作用下结成冰晶和云滴时,潜热得以释放,驱动了中尺度对流系统内的上升气流。

由 7月7日00:00 850 hPa温度露点差可知:(1)位于华南地区低层温度露点差小于 4℃,且在我国南方强降水区域的低层露点温度普遍大于30℃,利于上升运动的发生和暴雨云团的发展。(2)往东南方向延展至广西北部以及整个长江中下游平原除南部外,长江以南的大部分地区都处于利于降水区,降水持续发生。

4 结论

(1)此次暴雨是由一系列对流云造成的,而这些云团是在一定的大尺度云系背景下发生的。

(2)云团的云型与大气流场有着密切的关系,从云团的云型特征可以分析大气气流与对流云间的相互作用。在暴雨云团形成过程中,在偏北冷平流作用下,云团北侧较为整齐,云团南侧出现一系列向南伸出的卷云羽。

(3)在高空冷空气不断加强的入侵下,中高云消散,云带向南减弱,长江中下游平原的强降水过程转移结束。因为云带的衰减与新生并存,使得云团的生命期较长,因而降水持续过程长且强度较大、范围广。

参考文献

[1] 陈渭民.卫星气象学[M].第3版.北京:气象出版社,2017.

[2] 唐卫亚.天气学分析基础[M].北京:气象出版社,2016.

责任编辑:黄艳飞

Analysis of a Heavy Rain in the Southern Region on July 7, 2020

LIU Shuji et al(Meteorological Bureau of Xinping County, Xinping, Yunnan 653400)

Abstract The rainstorm on July 7, 2020 is studied by combining infrared cloud map, water vapor map and weather map. The results showed that: (1) The heavy rain was caused by a series of convective clouds, and these cloud clusters occurred in the background of a certain large-scale cloud system of. (2) The cloud type of the cloud cluster had a close relationship with the atmospheric air field. From the cloud type characteristics of the cloud could cluster, the interaction between the atmospheric airflow and the convective cloud could be analyzed. (3) The coexistence of attenuation and regeneration of cloud belts made the lifetime of cloud clusters longer, so the precipitation last for a long time, had a large intensity, and has a wide range.

Key words Heavy rain; Static frontal cloud belt; Convective cloud cluster; Advection instability