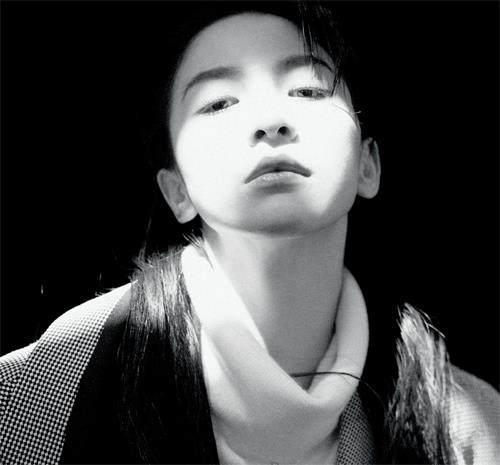

唐诗逸:以舞会万物

2022-05-30

唐诗逸不太喜欢接受采访,在镜头前也少语。习惯用肢体表达的人,大多如此。文字所界定的意向,往往限制了肢体的丰富性。唐诗逸打了个比方,一朵花,一轮月亮,写成文字,读者马上就会联想到香气,或者皎洁的光。但如果把这些和文字绑定的东西都抛弃,同样是一朵花,一轮月亮,她想怎么跳都可以,可悲可喜,可甜可苦,肢体的丰富性马上就展现出来了,观众感受到的花和月,亦千差万别。

文字所能表述出的她,只是溪流中的一捧,瀑布中的一道,大海中的一滴。

仙女下凡玩乐队

2月份《乘风破浪的姐姐》联系到唐诗逸的时候,她没怎么想就答应了。

名单公布当天,直接冲上热搜第一,微博上对她的出现各种评论:有比喻“仙女降维打击”,也有质疑“国家歌剧舞剧院首席为什么要上电视综艺”。事实上,“下凡”是古典舞舞者这几年有共识的方向。为了吸收新的观众,将观众引流回剧场,一批拔尖的艺术家从剧场走出来,到电视综艺节目里。唐诗逸也不例外,她在2013年就参加了《舞林争霸》,决赛时一支《甄宓与曹植》惊艳四座,很多观众因此认识了这个超凡脱俗的舞者。

但唐诗逸答应参加《乘风破浪的姐姐》,原因不止于此。“想看看自己更多的可能性,在古典舞之外,寻找一些新的舞台形式。”她期待在新舞台上发生碰撞,最好是出乎意料的那种。《 乘风破浪的姐姐》的舞台形式辐射多元,从女团到乐队,甚至摇滚和说唱,姐姐们每次公演选到什么表演形式,都是未知数。对唐诗逸来说,这些都是没有推开过的门,带着未知的新鲜感。进节目组后,唐诗逸只在初舞台跳了拿手的古典舞,“古典舞是我最原始的样子,我最擅长的舞台,也是我跟大家打招呼的形式。”之后,完全脱开束缚,玩了起来。

唐诗逸自认玩得最酷的一场,是和于文文、赵梦几个人一起改编《你的样子》。小团队要做乐队表演,唐诗逸以前没碰过乐器,在备战时才开始学打手碟,“以前跳舞,我都要有十足的把握才上台,但我对乐队真的没有什么把握,更不要说乐器了,幸好有她们可以一起。”

但在一个个队友身上,唐诗逸找到了想要的碰撞,每个姐姐有自己的专业,对舞台数十年的理解力,灵感层出不穷,一句聊天,一个动作,都会激发出全新的点子。经过反复思考,最终决定将手碟与舞蹈结合,以舞蹈串联起整只歌曲。《 你的样子》 最终舞台的呈现特别炸裂,唐诗逸带着手碟在开场一段独舞,将舞台分隔为双空间,一静一动,一虚一实,她以舞衔接两个空间,如吹拂在水面上的风,化有形于无形,不仅没有破坏乐队的热烈气氛,反而增加了一层古典舞表达,让曲子变得更立体。“感觉太美好了,每个人都能在自己的位置,把光彩放出来,这是最棒的演出状态。”

跳舞也可以不苦的

节目结束了,唐诗逸的曲库还在循环播放那几支歌,《你的样子》、《雾里》、《佳人》、《给所有知道我名字的人》和《有吗炒面》。其中有几首,选曲的时候她没什么感觉,听多了,反而越来越入迷。

喜欢上舞蹈,也是这么一个慢热的过程。

唐诗逸小时候爱动,总有用不完的精力,业余的兴趣班学得不少,但只有舞蹈长时间坚持了下来。

6岁正式学舞,启蒙老师上了几节课,就看出她是块好胚子。身形纤细,手长脚长,最重要的一点,是她对音乐有悟性。悟性这种东西很难用量化的数据和指标解释,同样是一连串舞蹈动作,其他小朋友花十分的力气才做得完,唐诗逸花六分就能超越。接触过艺术的人知道,舞蹈是一种高效的表达,努力可以提升一部分技术,但是当艺术达到一定的高度,技术的重要性就会开始递减,进入拼个人天分和感悟力的阶段。

事实证明,唐诗逸有天分加身,又肯努力、有悟性,她的专业之路成绩非凡:2002年被北京舞蹈学院附中录取,年年专业成绩第一名,拿到“桃李杯”古典舞少年组金奖;之后进入北京舞蹈学院古典舞系,几年后再拿“桃李杯”青年组古典舞金奖;在中国歌剧舞剧院成为专业舞者之后,唐诗逸又收揽了荷花奖和文华奖。短短几年间,她集齐了中国舞蹈界全部有分量的大奖。

“很多人会问我,学舞是不是很苦。现在回忆起来,练基本功那几年应该是不容易的,但我当时怎么就不觉得苦呢?”

回想高中毕业前,第一次参加“桃李杯”,唐诗逸暑假一边准备高考,一边集训备赛。火烧火燎的七月,清晨爬起来练完一个半小时的基本功,整套体操服就都浸透了,甚至夸张到鞋都能湿一半。很多其他舞者会把那段魔鬼集训比喻成“恐怖片”,但唐诗逸全不觉得多难熬,日复一日的枯燥重复中,她专注地摸索肢体的表达路径,如寻找桃花源的打鱼人,心中一片清明。

“舞蹈不是一个认知的事情,不是背下来就能通过的考试。每天的基本功课,都是学习如何运用肢体,然后把肢体本体的形态美呈现出来,但在舞台上,能触动人心的,不只是那些优美的造型,炫目的旋转和优美的跳跃,更是通过这些传达出来的舞者本身真挚的感触和理解。”她说,“舞蹈像花,它是会开会谢、会动的風景,你站在月下,看一朵花开,你心里浮现什么,跳出来就是舞蹈。舞蹈是人的内心流动通过肢体外化的表达,是面对万事万物全部的理解。”

泪水全留给舞台

小时候练舞,唐诗逸很少哭。大概因为舞者和普通人比起来,痛感比较低,她从小就习惯忍受生理上的疼痛,脚趾水泡,摔倒淤青,肌肉紧张拉伤无法动弹,甚至手和脚都骨折过。

反倒是20岁进入中国歌剧舞剧院,上了台,唐诗逸变得容易落泪。扮演过的女性角色,常常会给她带来情感冲击。

“有一幕戏,我每次演到都会哭。那是舞剧《昭君出塞》的尾声,昭君即将走到生命的尽头,她披上当年出塞的红斗篷,独自走进大漠。莹莹孑立,环顾四周,陪伴她一辈子的所有人都已经离开。两行鸿雁从她头顶飞过,仿佛开启逆流的时间,昭君眼前又走来了一个个故人,大单于来了,然后香溪、卫疆向她走来,最后小单于也大步踏来,陪她出塞的千军万马,归拢到她身后。” 看尽汉宫衣,心知更不归,欲问塞南事,年年鸿雁飞。昭君掏出怀中保存了一辈子的锦囊,将其中保存的一抔土撇向空中。“那一刻带给我的震撼,无法用言语形容,昭君经历了漫长的人生,用自己无法主宰的命运,承载了亲情、爱情、友情和家国情。我无法想象她作为一个女子,如何在那个时代过完自己的一生。”

唐诗逸尽力将这种情感冲击的能量,通过舞蹈肢体传达出去。古典舞留给大众的印象,或者还停留在视觉阶段“纯粹的美”。但是,再唯美、再精致的古典舞,如果无法跟台下的观众沟通,就如同失去灵魂的木头美人,无法被观众记住,更无法活在当下的剧场。唐诗逸很在意人物和观众的情感连接,无论是演绎王昭君还是洛神,她都需要角色活出“人”的表达。

“今年下半年的巡演除了《昭君》,还有另一部戏《记忆深处》,这部剧是站在多维的角度走入南京大屠杀这一历史事件,呼吁大家珍惜生命。和其他古典角色相比,张纯如其实离我们更近,我们现在还能近距离了解到关于这次事件的记录,能看到张纯如一袭白衣长发的照片,对这个角色的体验也更真切。我看过她看过的照片,了解过她了解的史实。某种程度上,我已经不是在饰演,就是在和观众一起经历。”白衣的张纯如,站在巨大的黑色背景前,无数苦难的人打她身边溃走,她想伸手帮忙,却抓不住其中任何一个,灾难像山一样压在身上,压得她喘不过气。演出的时候,很多观众看到唐诗逸的表演,都忍不住伸手抹泪,即使没有亲身经历,观众也会从她的舞蹈中,感受到那种绝望。在南京大屠杀纪念馆里,也留存了舞剧《记忆深处》的视频以及张纯如的“血衣”,留下了她带领无数灵魂发出的呐喊。

古典而不守舊

演过的一个两个三个四个角色,在唐诗逸身上留下很多碎片的东西,触动着她。想象另一个人的一辈子,让唐诗逸看清自己的内心深处,更好地理解自己,她心中翻涌着表达欲。

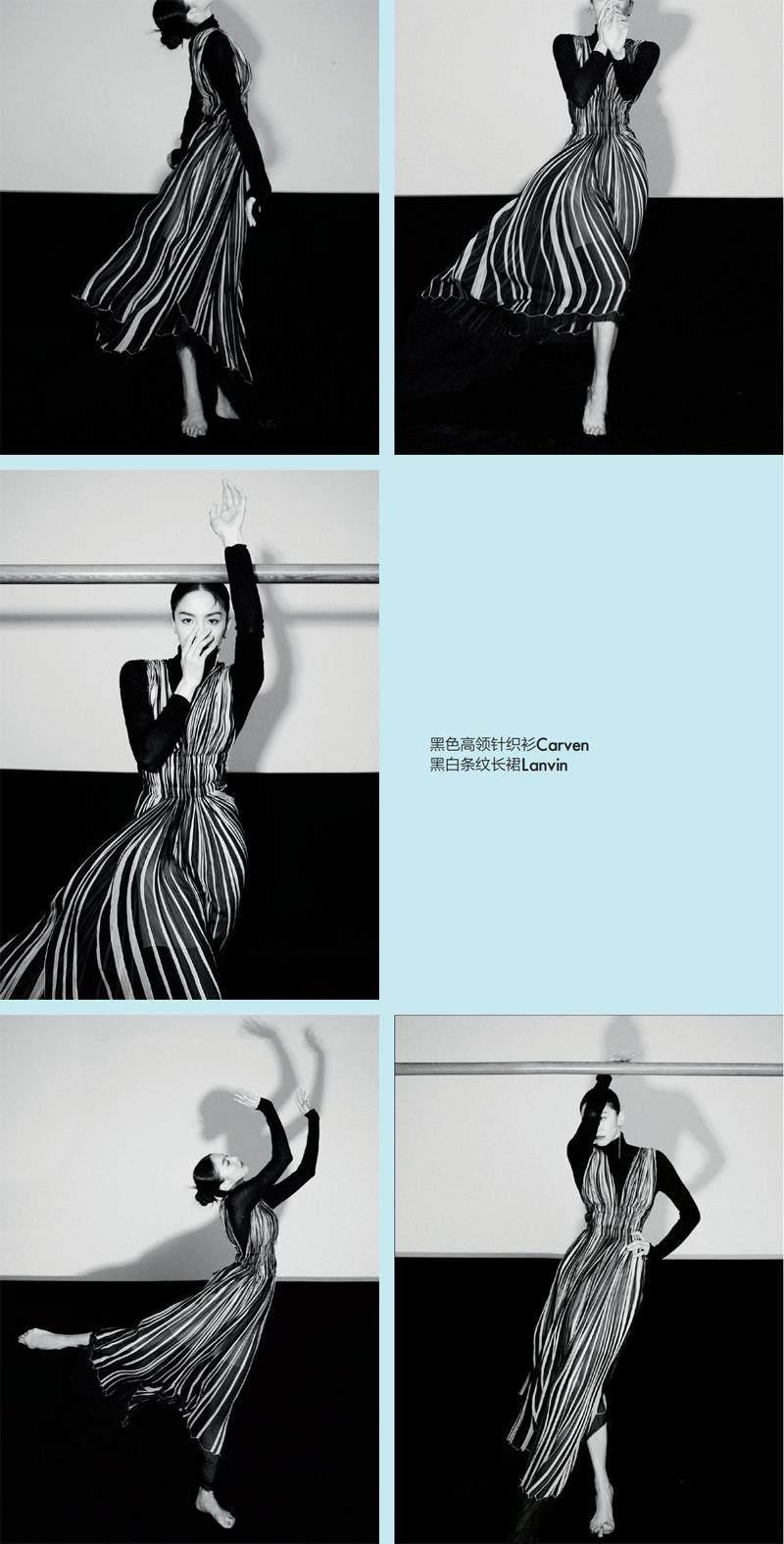

2016年,唐诗逸编排了自己的个人舞蹈剧场《唐诗逸舞》。她抽取了三首诗歌《春江花月夜》 《长恨歌》《观公孙大娘舞剑器行》集合成篇,自己作为引子,穿越其中,描绘梦中的大唐盛世。这次编舞,唐诗逸大胆抽掉了古典舞最基本的故事结构,借用现代舞的方式,从肢体和动作去体现唐代的文脉。或许观众从没听说过这三篇诗,但她的水袖、她的剑气、她的每一个舞段每一个静态都充满了古典舞的韵味,所有舞动都体现着真正的中国元素。

“舞蹈不只是拿来讲故事的,它应该有更大的作用。所以我用了古典舞的形式,但又不完全在古典舞表达的故事框架内,我认为这是古典舞向前走了一步。”

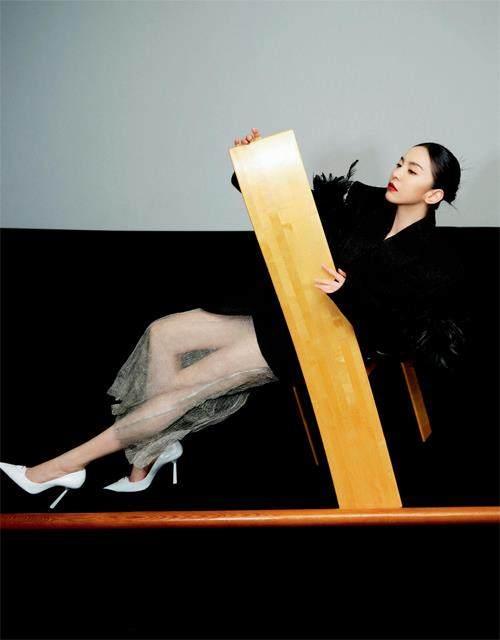

唐诗逸是个古典舞者,但她并不守旧。

“我被大家关注到更多是在舞台上,饰演的角色也是古典人物较多,像‘洛神和《孔子》里的‘妃整体感觉都是比较‘仙比较美,偏含蓄内敛的表达,而古典舞这种时间和空间上的意韵悠远以及仙女般的呈现,多少沾着点儿古人的光。”从剧场出来,她也是个真性情的小姑娘,喜欢音乐,喜欢旅行。和所有年轻人一样,她也上网冲浪,偶尔会点开自己常年挂在舞蹈区热门榜上的舞蹈视频,对着弹幕里一水的夸奖偷笑。

她时不时把头伸出水面,看看外面的世界。舞蹈剧场也好,《乘风破浪》也罢,甚至参与拍电影和游戏概念设计,唐诗逸一直在古典舞的范畴里寻找更新鲜的触发点。

“作为一名舞者,我没有想过要在舞台上坚持多久。舞蹈就像吃饭睡觉和喝水,是每天都要做的事情。谁又会预计自己这辈子要吃多少天饭呢?”