杨全强:活着就是赢

2022-05-30孙凌宇曹嘉轩

孙凌宇 曹嘉轩

图/受访者提供

圈内人对杨全强有着高度统一的印象,知道他和他带领的小规模出版公司出了很多好书,还知道其中绝大多数都是非畅销书。

没跟他合作过的人开玩笑,说物伤其类,自己作为“滞销书作者”,不敢也不能找他出书,“否则真是屋漏偏逢连夜雨。”

而合作过的那些,事后也往往只能感念他其它方面的好,至于数字层面的结果,就当没那么重要好了。2016年,杨全强还在河南大学出版社的上河卓远文化,他联系上赵松,表示自己看了很多赵发在豆瓣和公众号上的短文,提议完全可以将它们结集成书。赵松一开始比较犹豫,觉得自己写的那些文本非常模糊,分不清是小说还是随笔,难以定义。那时他已经写出了登上国内众多榜单的《抚顺故事集》,但在杨全强之前,确实也没有别的出版社找上门来,碰这颗长相怪异的果子。他本打算等几年再考虑出版,中间先写几本其他的书用以铺垫。

两人在电话里聊了一个小时,最终赵松被说服了。他充分感受到了杨全强的诚意和专业,对方提及对他以往的作品都有关注,包括写的书评,讲到这些待整理成册的新作时,也没有笼统地一句“喜欢”了事,而是挑出了对作者本人而言刚好也是比较隐晦的几篇,从文字角度具体分析其写法的独特,对视觉的应用、转化等。赵松后来想,也许因为他也是诗人,对文字非常敏感,因此能注意到很多传统编辑不太容易注意到的微妙。

拍板后第二天,杨全强就把合同快递到了上海,赵松一方面佩服他的勇气,同时又替他的爽快担忧,怕到时读者接受度差辜负了他的这番热情。杨全强用近乎自黑的方式宽慰他,“你不用担心,这不是你需要操心的,我出好多学术、哲学类的书,都不挣钱,但有价值。”

两年前,杨全强跳出体制,自创品牌“行思”,投资人口头承诺可以供养他们三年不赚钱,实际上才做了一年,资方就由于别的原因陷入了困难。出版中断,杨全强徒留拳脚还没来得及好好施展的不甘,“出版不是其他的生意,一年时间出不了多少书,加上人力成本,神仙也不可能第一年出版就挣钱,肯定亏。”

2022年年初,他重振旗鼓,由新的资方支持成立“新行思”,在当时的一些采访里称之为“最后一搏”。他后来解释,其实重点不在于是不是出版生涯的“最后”,更多是想表达终于可以摆脱突然的人事变动或者资本撤离带来的困扰,可以在资方不干预的情况下完全掌握自主权,从而好好用力“一搏”。

这次出发,他做了两点调整,一是压缩特别长线的产品的比例,“比如说社科类,很多学术思想的书需要三五年才能得到公允的评判,继而盈利。但是我们这一两年得让自己先活下来,所以暂时会克制住出版这类书的冲动。以前我可以做一半都没有问题,现在尽量不要超过30%”;另外就是强化营销,碰到重点产品,团队全体成员(10 个人)都会投入。

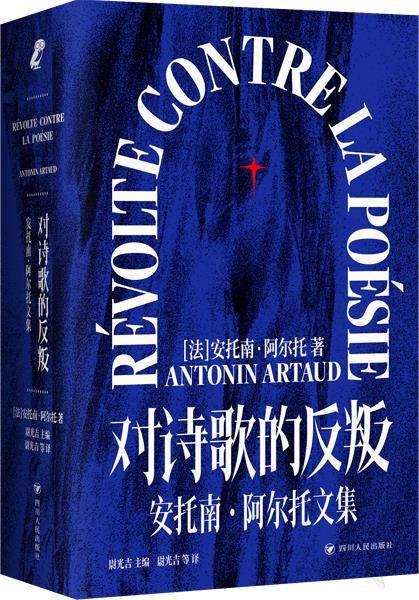

10月19日,新行思出版的国内首部关于法国作家安托南·阿尔托的文集《对诗歌的反叛》特装版预售了一周,看到题材并不热门且在900多页厚、定价180 块的情况下居然卖了近千册,杨全强相当满意,这已然超出他们月售800册的预期。他将预售链接转发到朋友圈,并配文,“以前做事从不想输赢,以后要想着赢。”

乍看之下以为他决意从此开展一番宏图伟业,结果他中气不太足地解释道,“我说的赢就是我们的团队能一直愉快地在出版行业做下去。活着,就是活着。”

“找名人出书,追着别人合作,不爽”

一旦了解业内的普遍情况,你就会发现杨全强的愿望其实不太正常。

先后在两家大型出版社工作的一位编辑说,一般的大众书,但凡卖个两三千本,甚至一两千本,就能保本,剩下的都可以看作增量。他待过的团队都不会按月或者按年制定销量目标,因为不亏钱其实很简单,大家的预期,都寄托于制造爆款。

在同行勃勃野心的衬托下,仅仅是想求生的杨全强难免清心寡欲得有些异类。旁人对他的评价里经常出现“我行我素”——不从利益最大化的角度考虑,坚持自己的标准,凭一己之力避开了所有比较容易畅销的方式,比如跟热点、找名人出书、关注当下议题,或是成为某个领域的专家,占据山头、垄断资源。

他悠悠地解釋道——

“我觉得从选题的角度,我们做这一行,通过做书来对时代做出回应,它有各种各样的方式,也有各种各样的距离。我们拿比较好理解的女性主义来说,大家也看到外面有一些卖得比较好的,比如《如何抑止女性写作》,这些都是比较直接的。我以前也做过法国的露西·伊利格瑞,一个女性主义学者。她是从更深层次去研究性别的本质,但是这些书能不能大卖、能不能被更多的人阅读,就不好说了。更多的人能理解的肯定是通俗易懂、比较直白的东西。

话题、热点,都是你在别的东西后面跟着跑。我是觉得除了公共性的话题之外,我们可以自己来创造,或者说在某一层面、某一领域的读者里面,我们来引发这样的话题。因为整个社会不可能大家都只关注同一个话题,比如疫情、战争,大家肯定还有很多其他需要关注的文艺问题、学术问题、情感问题。

“文化本身就丰富多样,各种层面、领域、写作风格、表达方式,有的人就做诗歌,他也做得很好。像我们做的阿尔托,包括很多写作者、很多知识分子也都没听过。也有同行说,你这个我完全不懂,但我们两周卖了1500本,也还不错。

“《百年孤独》《秘密花园》这些超级热卖的书,同样也是跟当下的社会话题完全无关。一个出版团队只要能好好地活下来,就可以完全不去考虑那些特别时髦特别热门的话题。”

2002至2003年他曾短暂跟风,出过几本跟世界杯以及非典相关的书。事后很快就“觉得不高级,不考虑了”。“比如说非典时出的西方瘟疫多少年,我觉得那种综述性的书没有太大的思想文化含量,如果不是营销能力特别强,实际上也卖不了多少;至于找名人出书,得追着别人合作,反正很不爽。”

杨全强的团队在装修前的办公室里合影。图/受访者提供

审美上不允许,性格上他也做不到。他曾表示,“从对生活的影响方面来说,一个人可能就那么几本书,几个人物而已。”常挂在他嘴边的名单包括乔峰、李寻欢,“我性格上受武侠的影响比较深,不喜欢争,也不太喜欢求人。我就喜欢浅尝辄止,不务正业。比如说我这么多年做音乐,摇滚文化、爵士乐这方面的书做了很多,这二十年差不多也做了二三十种。但是要做得很专业,二十年应该做到一百种,让大家想到流行文化、讲到流行音乐,就想到这家出版社和他们的产品线。但是我不太愿意这样做。”

“这样做有什么不好呢?”

“我也不知道,好多事情我也不知道,就瞎做呗哈哈。我们都没有着急,实际上每一本书都很独特,都有它的能量。我们只考虑这本书喜欢不喜欢,然后大概有个规划,不会特别强调某个系列必须做大做强,必须做到什么中国头号。我们没有这么想过。

“三五年之后,你也会发现我们几条产品线做得比较稳定,也在延续。这不是一个首先要确立的目标,但是我们会沿着这条线去选,去往下做。因为我们的阅读爱好比较稳定,团队在趣味上重合度比较高,所以基本上他们喜欢的,一看,我也都很喜欢。我也不可能什么都看。

当然你提到《巴黎评论》作家访谈系列,当时我就是见闻不够,不知道有这个东西。我要知道我也愿意去做,不想做畅销书的是小狗。不过那都是可遇不可求的、比较玄妙的事情。”

编稿时不要自我发挥,除非真有硬伤

有这样一位与世无争的老板,团队可想而知呈现出的也是一股悠闲、淡定的做派。这里没有正式的选题会,编辑们碰到想做的书,就向大家提一嘴,要是刚好有别的同事也了解,就帮个腔,杨全强便立马去问版权事宜;如果提出来大家都没听过,办公室里便鸦雀无声,16型人格测出来都是I型(内向)的一群人默契地陷入全体沉默。

對外宣告成立新品牌以来,孤注一掷的气氛并未顺利地在当中滋生,杨全强用难为情的口吻介绍,“其实跟以前差不多。我们也不希望大家整天热情高涨的,把它当作一个日常生活就行了。比如说我们重点产品出来之后,大家铆足了劲,好好折腾一下,弄点存在感,但是总体上我们还是希望是一种日常生活式的(工作节奏)。我们反正就这么多活,谈不上什么加班不加班。我也不算领导,只不过年纪大一点,在这个行业比他们时间长一点,算是带团队吧,一个团队做事,总要有人确定一些东西。”

大家平日称他杨师傅,跟着杨师傅做事,规矩就是没有规矩,“把活干好就好”。招人时不见清晰罗列的标准,“学历、专业会给你提供一个基本的参照,其他的我也不知道,看眼缘吧。面试的时候会稍微问一下跟读书有关的,但这个不会作为一个很重要的判断标准。如果你说我喜欢中医养生,经常看如何做瑜伽,那我就不会选你了。你说我喜欢乔伊斯,喜欢桑塔格,那大家就比较对眼。”

2021年4月,新行思新招了三位年轻编辑,其中一位刚从法国学完哲学,没有任何出版经验。电话面试时,她颇为紧张,提前做了些准备,没想到杨全强一上来就劝退,详细解释这个行业机遇不大、问题挺多,苦口婆心建议她考虑清楚。10分钟过去了,她意识到这看来并不是唬应聘者的考验,而是肺腑之言。但这种事先端出风险、底线的“反向画饼”意外地带给了她安全感,到了线下面试环节,在她的回忆里也就是像唠家常一样和已入职的同事们聊聊毕业论文和日常兴趣,丝毫没有激烈讨论以及让人感到压力的测试,她的感受是“单位氛围非常轻松,大家就像同学的关系”。

入职半年之后,她从去年年底开始报题,至今已陆续通过了五六个选题,“只要你表示这就是你想做的,杨师傅一般都不会卡你。大的面向他几乎不怎么管,对我们他只有一个要求,就是在编稿时不要自我发挥,除非真的有硬伤或者出现翻译错误,否则尽量不要更改原稿的意思或者表达,只要说得通就不改。”

此前的媒体报道提得比较多的是杨全强执意保留作者“五腑六脏”的表达,再次提及,他继续用微弱的声音强调,“我这方面是比较松的,也不敢乱改,怕改对为错,怕出笑话。我觉得这没啥,因为你要有点陌生感,语文要有余地。特别精确、特别严谨、一丝不苟——我觉得写作它本身不是这样一个东西。每个人的节奏、语速、说话方式,可能也都会有差别,很多编辑会改这些东西,比如调换语序或者别的。我是觉得只要我能理解我就不会改,没有硬伤就尽量不改。”

对于他人的原创,新行思团队一律予以高度尊重。《对诗歌的反叛》一书的责编说,这次的封面设计几乎是一次过,“我们非常不愿意随随便便批评,马虎地提出建议,前期慎重选择信任的设计师,确保他能对风格有大概的感知,开工了就不会太多干涉。”

在这之外的诸如选纸、印刷工艺等环节,他们则十分严苛。《对诗歌的反叛》原书为1500页,国内新版经过排版上的调整压缩了1/3,但近千页的篇幅依然非常厚重,因此需要选用轻薄的纸张,责编介绍,“这样对工艺要求就更高,因为薄的纸动不动就很脆,容易撕烂。期间我们多次推翻,不断地让不同的公司寄来纸样,直到杨师傅拍板。”

最后他们“不计成本”地选用了一款兼顾薄度与韧性、摸起来像布匹的进口纸。决策过程中,杨全强都是一副温和的意见表达者的形象,对某个环节模糊或是不满意时,他会习惯性地说“我再感觉感觉”,随之把问题先放在一边,直到更好的解决方案出现。新同事刚开始没透彻理解这句话,过几个小时便去问进展;久了才明白,感觉需要的时间很可能跟“改天吃饭”一样遥遥无期。

“作为一个出版人,我一辈子可以贡献很多好书”

这些琐碎而具体的事情,拿去问身边人会轻易得多,向杨全强打听的话,估计他只会尴尬一笑,不愿多聊。他不止一次不留情面地对来访者表达:“我觉得出版没什么好谈论的。”他不是科班出身,从未学过出版。多年实践为其塑造了踏实的价值观,“出版这个东西就是做,你编书,跟设计师磨合,印出来,然后你去推广分享。谈论的话就变成列工作清单了,真没什么好谈论的。”

平日与同行一起喝酒,他也不大谈工作。“我不会主动去问。你做你的,我做我的。好还是不好、效果怎么样,反正看读者。有的编辑做完一本书,在豆瓣上看到不好的评论,他会让人家去删。我上豆瓣会看看有多少人标记想读,还是关心这个数字,但不会逐条看评论。”

甚至跟出版有关的电影他都不太关注,很多编辑看得热泪盈眶的日剧《重版出来》中那些振奋人心的台词很难从他嘴里说出,他拒绝美化,不打鸡血,对团队内部需要鼓劲时的发言也趋于平实:“你们很好,已经很好了,我们一定可以办到的。”

拉远了来看,从工作明细中抽离,像欣赏一株盆栽一样谈出版,他的热情会比较明显。

“我觉得出版它真的可以作为一个事业。人一辈子写不了几本书——写不写得出来还不好说,但是作为一个出版人,我一辈子可以贡献出很多好书,我觉得这个是很有意义的。这个想法从我三十多岁刚开始干这行时就有了,那是对出版热情最高涨的时候。

“中间遇到做得很累,或是做得不如意的时候当然有動摇,肯定有过那种比较低落的时候,但我没怀疑过出版这个文化产业,我不会有丝毫的怀疑,它应该存在。你想一想,余华写一本《活着》,也需要一个编辑。而且这个编辑除了余华,还可以做莫言,还可以做马尔克斯。这个事情已经很满足了。从社会角度来说,一个好编辑的能量,远远大于一个好作者。当然,我宁愿自己写一本《活着》,只是这辈子没希望了。

“一流的人才去写作,二流的人才可以去做编辑。这个行业还是值得,和这些作者、译者、文本打交道,它就是一种生活方式。它是几百年来一种仪式性的存在,我觉得它不会不存在,但好多事情我也无法预测。”

杨全强( 右) 与作家赵松 图/受访者提供

他唯一确信的,是眼下这个公司,“我们会活下来的,这个毫无疑问。”在旁观者眼中,杨全强有自己独特的偏好,对书的敏锐毋庸置疑,一直有独行侠一样的势单力孤的感觉,“他本人很文学化,青年时期就很艺术,更多的是独立出版人的形象,而不是一个公司老总的定位。他以独立的姿态或者身份跟各出版集团周旋。”

走得更近的友人体恤他在生意往来背后的努力,“他偏向自己对文学的感觉,不仅仅把一些成熟的作家找出来做,更多是培养或是培植一些有价值的选题,不是畅销书,而是长销书。”2021年备受关注的《三只忧伤的老虎》正是出自杨全强的团队,赵松对此多少感到有点意外,整部作品充满了语言游戏、文体实验、文本互动、反常排版,他知道这本书难做,光是说服译者接下这个任务就花了好几年。出版前他便拿到了译稿,对于这本“传说中的拉美文学遗珠”他满怀期待,同时也因为了解其实验性的文本和阅读难度而担心市场接受度。

但在他的记忆里,那段时间杨全强倒是“挺淡定”,“他认定的事就会耐心去推动,反倒有一种大而化之的能力。出版业本来有很多辛苦和焦虑,但他能回到宏观,不被微观困扰,其实是不容易做到的。”

最近在一档播客节目里,赵松听到一个观点,说国内的出版如今弥漫着华尔街式的财务思维,不管产品,只关心效率,卖不了3万册就不要报这个选题。他从而想到杨全强,“做出版这件事对他而言不是发财之道,不是产业,不是工作,说到底还是理想。他有很多选择,去高校当老师多好,但他更想做他想做的事。外界对他的价值评定比较公允,比较知道他在干什么,否则他也拿不到投资,市场也很现实。这个事情虽然无法迅速变现、获得大利,但本身有意义,需要慢慢发酵。叫好和叫卖如果不能兼顾,至少要叫好。”