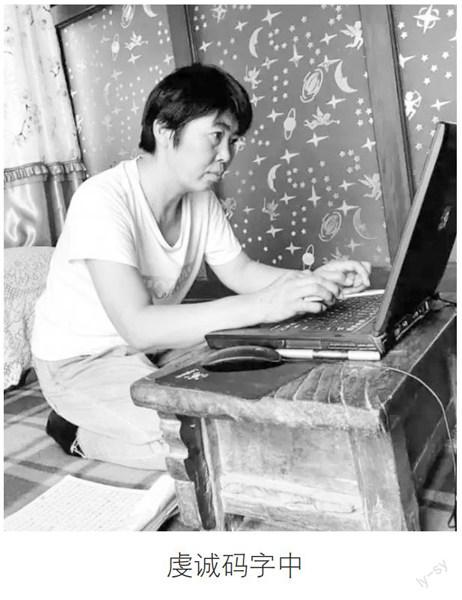

田鼠大婶沙漠写书:春种一粒粟,秋收万言诗

2022-05-30涂筠

2022年秋,甘肃省武威市民勤县薛百镇上新村吕家庄的一名农妇,出版了一本《田鼠大婶的日记》。她在封面写道:“我就是个真真切切种庄稼的女人,我喜欢我的庄稼,苞谷麦子土豆,我热爱我的土地。”9月23日,作者裴爱民收到了1万元钱,这是出版该书的华中师范大学出版社支付的稿酬。

国庆期间,只有初中文化的裴爱民出书一事,一举登上人民网等各大网站头条和微博热搜。

今年48岁的裴爱民,20岁那年嫁给了邻村小伙陈兴民。近30年的岁月里,夫妇俩在贫瘠的土地上种地为生,养儿育女,他们的爱情也如同地里的庄稼,自然生长,散发出质朴的清香,沁人心脾……

庄户人的新媳妇:小委屈里有大快乐

民勤县地处腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠交界处,这里地广人稀,曾是国家级贫困县。裴爱民在大坝乡长大,中考由于数学成绩拉了分,没考上高中。

20岁那年,一个媒婆来到裴爱民家,和她的父母聊着。第二天下午,一阵摩托车轰鸣声,22岁的陈兴民和媒婆进了院子。他穿着蓝西装白衬衣,大大咧咧地瞅着裴爱民,她羞怯而慌乱地跑进屋。第三天,陈兴民又呼啸而来,轰隆隆的摩托声,让她的心“咚咚”狂跳。陈兴民家在薛百乡,他在武威市一家工厂上班,父母身强体壮,姐姐已出嫁,还有个妹妹,在当地算是条件不错。裴爱民的父亲忧心忡忡,说自家丫头岁数还小,又不会干活。陈兴民张口就说:“干什么活啊?跟我去厂里吧!”

裴爱民却不想当工人,她要看书、写字和画画。念初一时,裴爱民的作文《酸胖》发表在《少年文史报》,那是她的处女作,收到了好多读者来信。初三时,《中学时代》又发表了她的小说《玉芬》,讲的是父母不让女儿念书的故事。父母给的零花钱,她全部用来买书。陈兴民二话不说,立马去城里买了好几本书,还买了一盒水粉排笔送给她。

春天种麦子见的面,夏天收完麦子就结婚了。1994年8月的那天,是裴爱民的同学高三开学的日子,她们带着礼物来了,挤在小屋门口,看着裴爱民当新娘。裴爱民慌乱害怕,梳头的舅妈说,若这天哭了,一辈子都要哭,不能哭,要笑,今后的日子才会快快乐乐。她胆小,听话,立即止住哭,甜甜地笑了。果然,后来丈夫说她最大的特点就是脾气好,爱笑。

婚后的裴爱民没有去上班,像大多数新媳妇一样,过了一年,开始上地里干活了。陈兴民家有30多亩地。裴爱民不会做农活,勤劳能干的婆婆就有些看不惯了。在这之前,家里给陈兴民说过一个对象,干农活是把好手,可陈兴民偏偏看不上;娶來的这个新媳妇整天就是看书写字画画,“没个正形”,地里的活根本指望不上。性子急的婆婆就唠叨,这让裴爱民很是委屈。陈兴民下班回来,对她说:“不瞒你说,我也不会干农活,也挨骂,我妈就是刀子嘴豆腐心,你别管。”裴爱民说:“那不行,咱俩起码得有一个会干,不然庄子上的人会笑话。”她决定开始学干农活,能干的小姑子就成了她的师父。

过了些日子,仍干不好农活的裴爱民有些憋闷,很想家。在一个公婆和小姑子都上地的日子,她偷偷骑上自行车一溜烟回了娘家。父亲询问是不是夫妻俩吵架了,母亲却很高兴,说:“问啥哩?丫头就是想家了。哼,他们家敢欺负我丫头,我就戳破他家锅底!”裴爱民知道,自己啥都不能说了。

第三天,轰隆隆的摩托声响起,陈兴民进门就嬉皮笑脸地说:“你跑家来了啊,我吓得还以为你丢了。”裴妈警觉地问:“咋啦,我丫头自个儿跑回来了?”陈兴民咂摸出岳父母不明真相,就和稀泥地敷衍了几句,拉着裴爱民回家了。路上,他告诉妻子,他爹妈找了她一晚上,庄上的人都知道他家新媳妇跑了,然后又吓唬她说,她偷跑时没锁上大门,他妈前两天卖羊毛的两百块钱也被偷了。裴爱民吓坏了,感觉丢大了人,低着头溜进自己屋子不敢出门。

夫妻俩都不擅农活,经常挨父母的骂。为了不让妻子过于委屈郁闷,陈兴民借来相机,带着她到处玩耍、拍照,然后把照片洗出来挂满墙壁。

1995年,儿子出生。那年冬天,小姑子出嫁了,农活一下子也干不完了。这时,陈兴民的工厂效益不好,他辞职回家。夫妇俩既不像工人又不像农民,都不会干农活,在庄子上就叫“二夹驴儿”。儿子2岁那年,他们发誓要做个能干的农民,这两个种庄稼特别笨的家伙,竟跑到沙漠里种了六亩籽瓜。很多人都笑他们肯定不会种,她会哭鼻子,因为沙漠里非常艰苦。结果两口子快快乐乐种下来了,虽没挣到钱,但很骄傲——他们自个儿在沙漠种了一年庄稼!

在沙漠种地的一天下午,突然来了沙尘暴,两人蹲在毛驴车下,天瞬间黑洞洞的,他们紧紧靠在一起,呼呼的风声里,能感觉到两人“咚咚”的心跳。裴爱民就想,天荒地老就是这样的感觉吧。

裴爱民渐渐发现,平常咋咋呼呼的陈兴民骨子里竟有一些“文艺细胞”。他是庄上第一个买录音机的人,家里收集了好多磁带。他有些“大男人”,却也有“小浪漫”。沙地里野生的沙枣树,花开的时候特别香,夫妻俩干完活,陈兴民会采一大把沙枣花,裴爱民就坐在自行车大梁上,靠在丈夫怀里,她抱着花,他高高兴兴地唱着歌,在夕阳的余晖中回家。

三九腊月天,热炕上的人谁也不想起床,可羊儿还在圈里。“老陈,你去喂羊。”陈兴民装打鼾,不动弹。再叫,他咕哝一声:“还早呢。”太阳越升越高,裴爱民越来越急,知道赖不过了,“喂,我起床了!”他说,“起呀。”裴爱民躺着不动,“我要起床了!”陈兴民知道是啥意思,心里偷着笑,却故作勉强地转过头,用嘴在她脸上扎了一下,她就开开心心起床了。

日子不紧不慢地过着,条件艰苦,但不觉贫寒。2000年,女儿满月后的一天,拙于表达的陈兴民翻出存折,说要取钱。裴爱民平时不管钱,以为丈夫要买农具什么的,没想到他拉着她去了城里的商场。陈兴民说:“你虽然干活不行,但对我好,城里好多女人都戴金项链,我也要给你买一条。”裴爱民舍不得,但他还是执意买了一条“时来运转”吊坠的纯金项链。裴爱民既心疼又高兴,戴上项链在村里晃悠,惹得庄子上的婆姨们好眼热,她高兴地说:“我家老陈买的,花了3000多哩!”

沉迷于沙漠写书:“田鼠大婶”应运而生

陈兴民虽然不反对妻子买书看,但有时农活多得堆起来,裴爱民却看书看得入迷。他急了,嘟囔道:“你什么时候能不看书了啊?”她笑着回怼:“你啥时候能把烟戒掉,我就能把书戒掉。”多年过去,他的烟早就戒了,她的书不仅没戒掉,还变本加厉。这场夫妻“对赌”,以裴爱民获胜告终。

2002年深秋,夫妻俩去很远的镇上卖土豆。夜里,寒风呼呼地吹,陈兴民开着拖拉机,裴爱民坐在装满土豆的车斗上,身上裹着羊皮袄。半路上下起了雨夹雪。拖拉机轮胎破了一只,两人说着话,慢慢挪着开到一个叫常庄的人家,好心的乡亲让他们睡在热炕上。陈兴民知道妻子饿,却不好意思说出口,他就说他饿,问老妈妈要了馍馍给她吃。多年过去,裴爱民一直记得那个热炕,虽然被子有点脏,但她觉得那是她睡过的最暖和的热炕。

2003年,陈兴民担任村里的文书,经常从镇阅览室借书给妻子看。他嘴上说妻子“不务正业”,但村上要发展女党员的时候,他觉得妻子会读书写字,主动推荐了她,让她递交了入党申请书。她看得出,他内心是为她感到骄傲的。

这年,女儿也上幼儿园了,孩子们要做手抄报,这下裴爱民终于有了“用武之地”。她重新开始写文章,用蜡笔画画,她的内心始终住着那个发表文章的初中女孩。她把孩子们的练习本撕成一张一张带在身上,再带半截铅笔,下地干活时,看到喜欢的东西就马上写下来。

陈兴民偶尔会看一下小纸条,裴爱民问:“写得咋样?”他答:“不咋样,你爱写就写吧。”手里却拿着一张张纸条读下去。几年下来,裴爱民积累了一大堆草稿,装满了一大纸箱。但是,除了丈夫算小半个读者,没人看她的文字,那些文字就像沙漠里孤独的胡杨树,无人欣赏,兀自生长。

2011年,附近农场来了大学生种试验田。裴爱民随公婆牵着驴去农场干活,休息时,她掏出纸条和铅笔,坐在地头写了起来。学生们好奇地看着纸条上的文字,忍不住赞道:“大婶,您写得真好!”一个叫张玉新的学生说:“婶子,我给你手机上下载一个微博吧,你想写啥,可以发到微博上,不仅能分享给别人,还可以找到和你一样爱写作的人。”

于是,一个名为“田鼠大婶”的微博号横空出世。微博名是裴爱民取的,手机是丈夫买的,他不懂微博是啥,对她说:“好歹省了从小纸条誊抄到本子上的麻烦。”

裴爱民写了微博,就念给丈夫听,他听完竟然来了句:“写的一点都没有意思。”她也不恼,仍每天写每天发,还看别人的微博写了些啥,手机流量一下就用光了。那时家里沒有宽带,陈兴民看着发愁的妻子,就把她拉到村里的小商店。那里有网络,他有一搭没一搭地和店主老头聊着天,她就照着草稿一个字一个字地发微博,一发就发十多条,每次都折腾几个小时。有一次持续到晚上快12点,老头要睡觉了,催着他们走。她赶紧加速,发完才和丈夫一起手拉手走回家。夜深人静,裴爱民快乐地哼着歌,陈兴民偶尔吼一嗓子,那是属于他们最简单的快乐。

微博开通3年后的一天,裴爱民写道:“我们种的庄稼生了虫子。”一个山东人留言:“我们这里的庄稼也生虫子了。”收到了第一条留言,裴爱民高兴了好几天,她写得更勤了,字斟句酌,真实地描摹了艰苦的大漠农村生活,也呈现出乡村田园美好的一面。

庄子里30户人家,家家都有五六棵枣树,枣子又大又甜,吃不完就送人。送人都送不掉,只好喂羊。裴爱民在微博里写了这事,粉丝们都想买这些好枣。于是,她开始在网上卖枣,卖完了自家的,就帮乡亲们卖。后来又卖枸杞、人参果、大蒜、土豆……

以前被人“笑话”的小媳妇,成了庄子里的电商能人,大婶小媳妇都追着请她帮忙卖农产品。陈兴民不再说妻子写微博是“不务正业”,他特高兴,嘴上虽然还是不肯承认,却更勤快了,骑着摩托帮妻子收货、寄快递。婆婆对裴爱民的态度也发生了改变,别人对她说:“你家媳妇很有本领哦!”婆婆听了,撇着嘴笑,心里高兴,但也不说个“好”。

与此同时,裴爱民辅导一双儿女的学习也特别在行。在她的影响下,俩娃都很优秀,大学分别考上了兰州和大连的名校,儿子毕业后留在兰州工作。

2018年,在女儿的帮助下,裴爱民开了个微店,她负责拍照上货,陈兴民负责打包。陈兴民打包不细心,裴爱民一着急会吼他。庄上的女人们来送货,调侃他:“你老婆现在能挣钱了,口气也大了。”陈兴民就虚张声势转头对她吼两句,甚至撂挑子说:“我不跟你干了!”说着就出了门。等女人们离开,他赶紧跑进来继续干。裴爱民用揶揄的眼神看着丈夫,丈夫回瞪她,两人都绷不住笑了。

陈兴民年轻时最爱听“小虎队”的歌,如今的他邋遢,血压高,也没心思听歌了。2020年初,他喝了酒差点摔倒,裴爱民开着三轮车拉他去医院。他都坐不住了,她一手握车把,一手紧紧攥着他,心里既慌张又害怕。好不容易开到医院,她掏出所有的钱给他做深度检查,陪他住院,只想他好好的……

诗一样的乡村爱情:这是真实的大西北

2020年湖北武汉抗疫期间,华中师范大学出版社女编辑张华偶然刷到了这个叫“田鼠大婶”的微博,那些温暖的文字,抚平了她内心的焦虑。10月,张华来到吕家庄,向裴爱民约稿。裴爱民从没有想到过自己能出书,张华说,她的文字真诚而美丽,应让更多人看到西北农村的真实风貌。裴爱民大受鼓舞,写作的干劲变得更足。

2021年5月20日,裴爱民和丈夫在地里补种苞谷,两人一言不合吵了起来,裴爱民赌气不坐车,走回家了。一会儿,陈兴民回来,人没进门,裴爱民就闻到一股浓浓的沙枣花香。陈兴民抱着一捆沙枣花,笑嘻嘻进来了,把花儿直接搡到妻子鼻下:“你闻你闻,香不香?”说着,就找了个饮料瓶装水插起来了。裴爱民没搭理,洗手做饭。陈兴民出去了。

饭熟了,陈兴民哼着歌回来,竟又抱回一大把花,是那种紫粉色槐花。他还挺得意地说:“荒地上有好多这样的槐花树。”说着找了个空酱油瓶插上。女儿笑他:“爸真有意思啊,吵架了怕吃不上饭,还知道拿花来。妈,今天‘520!”裴爱民这才记起,她的心也像花儿一样美滋滋地绽放开来。

2022年9月,出版社用了最好的纸和油墨,出版了《田鼠大婶的日记》,20万字,配上裴爱民画的44幅蜡笔画,大西北的风土人情在她的笔下生动新鲜,冒着热腾腾的大漠气息。一收到书,陈兴民就急匆匆地撕包装,女儿抢过来,小心地把书取出:“太精致啦!”裴爱民抿嘴笑。老陈又猴急要看,女儿一把挡过去:“洗手去。”老陈捧着书迫不及待看起来。女儿说:“妈,这书手感真好,‘田鼠大婶几个字也憨憨的。我喜欢这些画,跟你画在纸上的一模一样,似乎摸一摸,指头上都会染上颜色哩!”

裴爱民有点想哭,她抬头看了看丈夫,他神情专注,仿佛捧着一个稀罕的宝贝,嘴角挂着笑意,那是一种农人在春天里播种,看到土里冒出嫩绿的幼苗时的笑;那是在秋天丰收时看到饱满果实的笑。当发现妻子在看他的反应时,陈兴民立马“大男人”上身,收起笑脸,放下书,起身腾腾地走了出去。

9月23日,裴爱民收到了1万元稿酬。陈兴民掩饰着笑意,嘴里却说:“1万块钱稿费,也就相当于我种10亩玉米地的收入。”女儿打趣道:“有些人呐,毛驴啃磨盘——嘴硬!其实心里佩服得不得了!”陈兴民瞪了女儿一眼,转身出去了,刚出门,他就哼起了歌。母女俩在屋里笑成一团。女儿问母亲,她怎么看待老爸,裴爱民很文艺地说:“《呼啸山庄》里有句话,说两个人相似,是上帝用同一块料子做成的。我和你爹也是同一块质地的料子,只是花色不同。”

书上市后,读者们好评如潮:“田鼠大婶的丰收日记太有趣了!”央视等媒体来采访裴爱民,武威市还组织了研讨会。裴爱民很忙碌,有时没法顾及丈夫,陈兴民委屈地说:“以前你比较听话,也比较胆小。现在出名了,怎么越来越不听话,胆子越来越大了?”裴爱民问他:“你先告诉我,我写的书到底好不好?”陈兴民嘟囔着:“写的也一般般。”裴愛民知道,丈夫这辈子都改不了嘴硬的性子。即便如此,陈兴民还是开车送妻子去城里开会,热情接待来来往往的记者。为照顾丈夫的“大男人”情绪,每次记者来访,裴爱民都要让记者先征求一下家里老陈的意见。

央视记者拍摄裴爱民的摄像机架到了地头,庄子里的人得知裴爱民成了农民大作家,纷纷对着她婆婆夸她:“你家媳妇真了不起!以前你们是把这个大秀才关到门后面了哩!”婆婆笑而不语,下地时依然要唠叨儿媳:“快干活啊!老是在那玩手机。”裴爱民仍不恼,说:“知道了,一会儿就干,人家有事儿。”

10月23日,得知本刊要采写他俩的爱情故事时,裴爱民和丈夫正从地里忙完准备回家。裴爱民大声问丈夫:“老陈,你说,我们俩有爱情吗?”老陈说:“啥?快上车。”裴爱民上了车斗,又大声问:“爱情是啥?”开着拖拉机的老陈扭头瞪了她一眼,脸却一红说:“胡说啥哩。”老陈越害羞,裴爱民越不饶:“你说啊,我们有爱情吗?”陈兴民回头大喝一声:“坐好了啊,不要掉下去啦!”

裴爱民再不问了,稳稳地坐在车斗里,笑盈盈地看着丈夫宽大厚实的后背。夕阳照在她的脸上,暖烘烘的。一眼望不到边的土地上,庄稼如那爱情一般恣意生长……

编辑/涂筠