全国支援“史诗般的救火”

2022-05-30

真正引发共鸣的正是在这些普通又勇敢的人们身上闪耀着的中国人面对灾难或外敌时所共有的血性、意志和团结

“这些人,固若长城;这座城,气节铮铮!”为了守护这座城市,数十万重庆人自发参与到山火救援中。从“00后”重庆娃到大学生志愿者,从专业的摩托车手到热心肠的商家……他们踊跃上阵,表达了“这是我的家,我必须守住”的决心,筑起了守护家园的防火长城。

摩托“骑士”向山火逆行

2022年8月,重庆高温不下。8月17日晚,重庆市涪陵区两处山林相继发生火灾。此后,重庆江津、大足、铜梁、巴南等区先后发生山林火灾,其中北碚区缙云山的山火最为严重。对于重庆人来说,缙云山十分特别。“巴山夜雨涨秋池”,这里就是李商隐诗句中的“巴山”。缙云山不仅滋养了一代代重庆人,也是重庆人心中十分重要的城市标志。

由于地势陡峭不便通行,救援物资难以运上山。许多人骑着摩托车赶来帮忙,他们不分昼夜往返奔波,将水、食物、药品、救援工具,甚至工作人员搭载到现场。顶着40℃的高温,颠簸在崎岖的山林小路,一个又一个摩托车骑手,把油门踩到底,不顾自身安危,第一时间赶到现场。

来到现场,没人问他们“你是谁”“你来干什么”。他们用摩托车不断发出的轰鸣声回答了一切。只要工作人员拿着喇叭一喊,“谁可以运盒饭”“哪里有空车”“沙滩车来几台”,骑手们便会不约而同地发动车辆,按一声喇叭,扯开嗓子吼上一声:“这里!”

不管火势有多凶猛,摩托车骑手们载着物资就往山上冲,碾过碎石子,开上陡山坡,扬起厚尘土。这些骑手有的是专业路试员,有的是摩托车爱好者,有的是外卖员,有的是刚成年的学生。他们虽然来自四面八方,素不相识,却都觉得自己比任何人更有理由站出来。

“00后”摩托车行老板张雨便是其中的一位。从北碚山火发生到扑灭,张雨基本没离开过现场。张雨说:“当骑上摩托配送物资的时候,第一次有种当英雄的感觉,我还发了朋友圈号召大家来帮忙,没想到发出号召当晚,就来了上百个摩友。”张雨的手和脚都磨出了水泡,袜子也破了几个洞。而他做志愿者这件事,家里人第二天才知道,妈妈得知后在电话里哭了好几次。

通向山火的路只有一条单行道,山越高越陡,越危险。有的骑手负责在路况好的路段运输物资;有的骑手丢下车,在陡坡用人力接龙的方式传递物资;有的骑手拿着灭火器,直接走去高处的隔离带,守在专业救援人员的身后。

被大部分人视为英雄的摩托大军,却反复强调,自己干的事情不值一提,真正的英雄不是他们。20岁的外卖员郑晓峰只觉得自己是一个“骑摩托车运输物资的,一点都不辛苦”;专门骑了1个多小时摩托车赶到现场的余勇说:“没必要知道我的名字,我只是出了一份很小的力。”

扑救现场天气炎热,时间紧张,不少摩托车骑手中暑嘔吐,但缓过来后都接着干。在山上困了,他们就刨个浅坑睡沙子上。最后一个火点扑灭前,他们在坡上组成长长的“人墙”,你传我我传你,把物资往上递。“我看到一个兄弟,送完物资后,瘫在地上,一直用矿泉水浇自己头,说自己起不来了,要休息一下。结果过了十几分钟,我在山上送物资的时候,又看到了他。”余勇说。

从8月21日开始,这些摩托车骑手们,在山火现场接力运输,没有骑手能做到一点不受伤。但没有人喊累,没有人说痛。他们让本来没有灯的地方,有了灯;让本来没有路的地方,有了路。

“十八路英雄”各显神通

8月21日,缙云山凹儿坪发生山火。22日清晨,北碚人民开始挖掘第一条防火隔离带,许多村民自发砍树伐木,连十来岁的小朋友也自发传递灭火器。由于缺乏大型挖掘设备和人员不足,当地应急部门及村民挖掘的第一条防火隔离带于8月22日傍晚失守。

位于北碚区这侧的防火隔离带,上窄下宽,底下能达七八十米,最窄的地方只有10多米。这是人们挖掘的第二道隔离带。相比之前,这条隔离带要宽得多,并且集合了北碚和璧山两区力量,西段从璧山沿东北向上开挖,东段从北碚朝阳中学附近沿西北方向上,在山顶八角池附近实现贯通。

北碚这侧山坡陡,有很多石壁,需要人用油锯、砍刀砍断树和竹子。他们系上安全绳,被吊到悬崖上,用油锯切断崖壁上的树。坡太陡,挖掘机也经常站不稳,甚至从山坡上滚下来,摔成两段,司机也骨折了。而这或许是人们能够挖掘的最后一道防线了,隔离带距离缙云山国家级自然保护区约2公里,那里既有原住民,也有64种国家级保护珍稀动植物。如果火势没有遏止,5公里外的北碚市主城区也可能受影响。

8月23日上午8时左右,大火旺盛,并往东北方向缙云山主山脉蔓延。同时,火点越过山脊,燃至西侧的璧山区,呈多点并发态势。

重庆在短时间内集中爆发森林火灾后,全国各地立即派遣相关人员支援灭火,包括甘肃、四川的消防人员都参与了扑救。在应急管理部调令下,云南森林消防736名指战员,于24日和25日上午分两批到达重庆,随即来到了缙云山火场。

8月21日至22日,北碚区消防救援支队、民兵应急连、综合应急救援等力量共计1500余人参与山火扑救。但由于重庆长达半个月的40℃高温,再伴有2到3级的东南风,让扑火的难度远远超出了街道可控的范围。

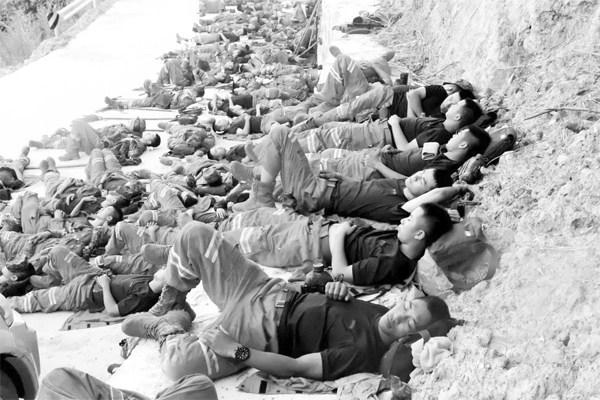

参与扑救行动的那批消防战士和武警官兵与山火搏斗了十几个小时,他们和衣而卧,倒头就睡。有人睡在滚烫的地面上,有人睡在山林中,有人睡着时手里的面包还没吃完。他们都抱持着共同的信念:“只有隔离带彻底形成,才能真正保障我们身后群众的安全。”蓝天救援队员姚裕,连续奋战12小时,因体力透支晕倒,他醒来后说的第一句话是:“队长,我还能坚持。”

8月25日17时许,北碚区的山火离八角池森林防火阻隔带越来越近,不到一公里的土黄色阻隔带上,是密密的人墙。

从山脚到山上,来自各机关企事业单位和社会各界的志愿者们,用接力的方式,将灭火器、头灯等物品,纷纷运送至最高处,为最后的决战做准备。“不能再等了”是所有人面对劈里啪啦的山火时最真切的感受。

山上,一线救援人员昼夜鏖战,高强度的灭火战斗中救援人员承受着高温天气和烈火的双重炙烤,四肢隔着衣物仍被熏黑。大汗淋漓的消防员只有在扑救换岗时才能短暂休息一下,他们脱掉帽子喝解暑药,扎吸管时,双手却止不住地颤抖。

支撑一线救援人员高强度奋战的,是数十万重庆人自发投身扑救山火的热情和英雄气概,他们筑起了牢牢的后勤保障。

许多志愿者奋战一晚上,下山时腿都是软的,走几步就坐在地上往下滑,只能走走滑滑地下山。油锯手志愿者冉维钊,凌晨打的回家时,出租车师傅看见浑身脏兮兮的他,直接把计价表关了,还把收款二维码也收了起来。近30公里的路程,冉维钊想给现金,师傅直接把钱丢出来,一脚油门就走了。

冉维钊说:“后面几次回家都是这样,我想给钱都给不出去,非常不好意思,司机师傅的义气、豪情也非常让我感动。”重庆山火的成功扑灭是所有人的努力,是所有人团结出力的结果,这种团结是不分地域,不分职业的。

这条由战士和重庆人民共同挖掘的“防火长城”,从高空俯视时就像一副鱼骨架。鱼中骨是那道山脊,通往平台的小路像是中骨两侧的鱼刺。天暗下来,志愿者的头灯亮了,这副“鱼骨架”便发光了。

向山火发起总攻时,所有人都死死地盯着。8月25日23时许,“火攻法”取得明显效果,山火终于得到有效控制。指挥人员宣布,现场全部撤离。随后,救援人员开始分批进行换防休整。

在这期间,救援力量开始清理余火,成功控制住山火的明火。“我们胜利了!我们胜利了!”已近凌晨,阵阵欢呼划破长空。26日0时30分,当“北碚区歇马街道山火明火已有效封控”这一官方消息发布后,重庆人的朋友圈沸腾了!人们含着热泪,转发着现场救援的官方消息和现场短视频,庆祝这得来不易的胜利。

“英雄气”来自了不起的中国人

这次山火,让全国人民终于看清了重庆人的真面目:“露出了真面目的重庆人,战斗力那可真了不得。”

18岁的余秋朋,今年才考上大学,作为志愿者参与了3场灭火工作。当老师问:“你知道灭火现场有多危险吗?”余秋朋的回答是——“我没想过。”40℃的高温之下,企业员工潘桥奋战灭火现场近40个小时。他说:“这座城市有需要,我就要站出来。”一位母亲带着孩子,连夜赶往歇马镇送物资,要尽一份心、出一份力。她说:“不论是政府还是群众,都在努力守护我们这座城市。”送外卖的、做饭的、递水的、开挖掘机的……在那些奋不顾身的逆行身影中,有军人、有党员,有来自各行各业、不同年龄的普通人。在肆虐的山火面前,他们牢牢拧成了一股绳。

重庆人的坚韧顽强、豪爽耿直与生俱来。遇到困难,重庆人从不抱怨、从不退缩,而是勇敢面对,义无反顾。他们并不是莽撞,而是拥有一种朴素的情感。这种“英雄气”既是重庆的,也是全中国的。

全国人民口中这场“史诗般的救火”,来自全国的托举之力。由于火灾形势严峻紧迫,从国家部委到甘肃、云南等兄弟省份,都对重庆进行了大力支援,为快速扑灭明火提供了至关重要的帮助。

与此同时,在互联网上,“重庆雄起”的加油打气声此起彼伏,无数令人动容的细节场景在社交媒体上持续刷屏。真正引发共鸣的,正是在这些普通又勇敢的人们身上闪耀着的、中国人面对灾难或外敌时所共有的血性、意志和团结。

从人民的“小推车”推出了淮海战役的胜利,人民的“小木船”划出了渡江战役的胜利,人民的“小铁锹”掀起了新中国的建设热潮,再到今天人民的“防火长城”熄灭了熊熊燃烧的山火。在每一个危难关头和紧急时刻,每当国家和人民需要的時候,总有千千万万的人自发站出来。这就是了不起的中国人,这就是中国的“基本盘”。

(责编/黄梦怡、赵雪纯 责校/李希萌、陈小婷 来源/《压倒重庆山火的是怎样一种“英雄气”?十个普通人的自述》,周浩、谢茂/文,《楚天都市报》2022年8月28日;《重庆山火扑救,这九个瞬间令人难忘!》,佚名/文,《人民日报》2022年8月27日;《重庆的“英雄气”为何引发强烈共鸣?》,佚名/文,《环球时报》2022年8月26日;《无惧无畏无恙决战北碚歇马街道山火》,卫庆秋/文,人民网2022年8月26日;《冲向重庆山火的骑手:没必要知道我的名字》,陈青冰/文,《新华每日电讯》2022年8月28日)