河南三门峡出土铜鍪及相关问题

2022-05-30任磊

任磊

鍪是一种体积较小,造型简单的炊具。其形多为束颈鼓腹,其质地分为青铜或铁制,其时代从战国沿用至秦汉。它既作为日常生活中的炊煮器使用,也作为陪葬品出现在墓葬中。从考古发掘来看,这类器物最早起源于战国早期的成都平原,是巴蜀地区特有的一种实用器。鍪作为巴蜀文化中较为典型的器物,具有十分强势的扩张特点。在公元前316年,秦灭巴、蜀后,铜鍪便逐渐出现在关中地区,受到秦文化的影响并被改造为秦式鍪,成为秦文化的一部分。随着秦的统一战争,铜鍪也被传播到全国各地。到了汉代,这类器物仍有大量出土,并在器形上发生一些演化,直到东汉晚期才逐渐消失。

2018年冬,三门峡市文物考古研究所在河南三门峡市后川村发掘清理了两座被围沟环绕的西汉初期墓葬。其中在围沟内东侧的M247墓中出土了一件錾刻有“赵大官”铭文的铜鍪,尤为引人注目。该铜鍪的腹部中央及盖部边缘分别錾刻篆体铭文,共计21字,这是三门峡地区首次发现带铭文的铜鍪,对于研究鍪的发展、传播至关重要。笔者对这件铜鍪的年代、铭文含义和墓主身份等问题进行了初步探究,若有不到之处,敬请指正。

“赵大官”铜鍪的形制与年代

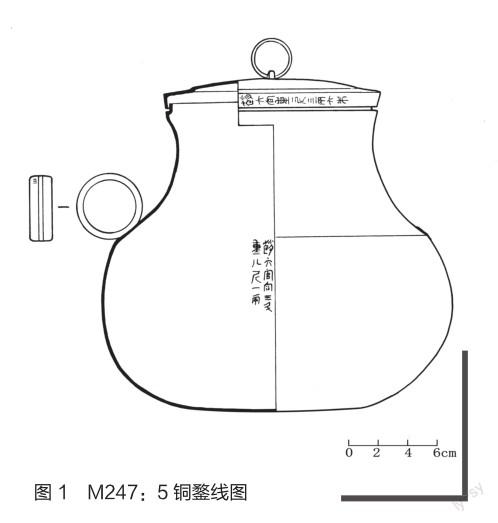

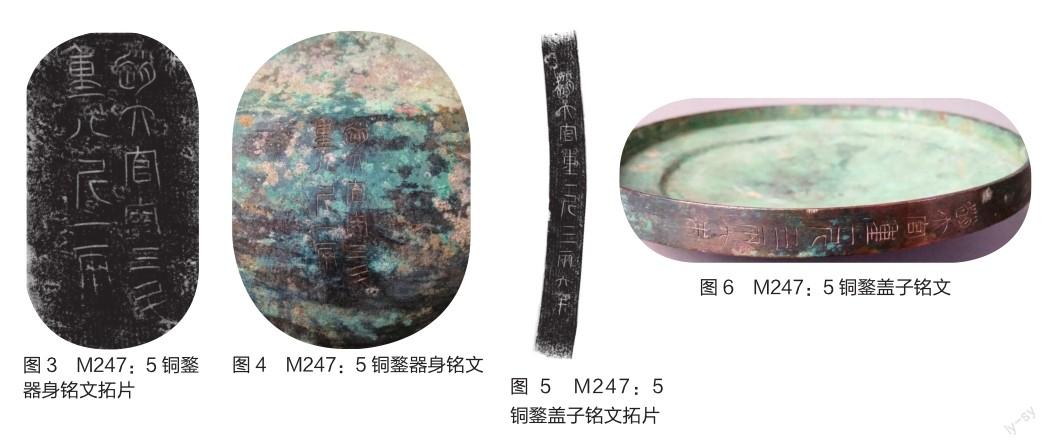

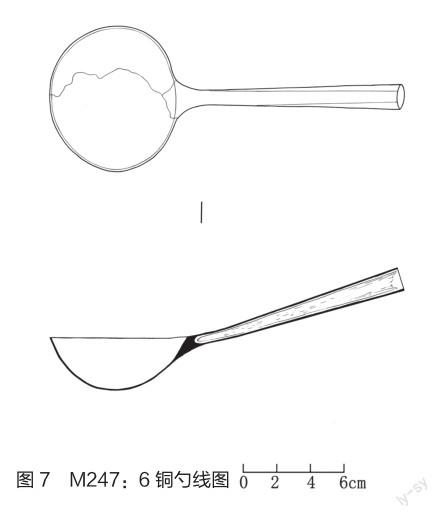

三门峡市后川村M247墓出土的“赵大官”铜鍪,通高25.2厘米(图1、图2)。分为器盖、器身两部分。器盖口径14.4厘米,盖口内敛,顶部中央饰一小钮,钮内穿一圆环(环为实心)。器身口径13.6厘米,腹径24.4厘米,器口为子口竖直,颈略束,肩略折,鼓腹,底四周略圆中间近平,肩上一侧饰环形单耳,另一侧残留焊接痕迹,通体素面无纹饰。器底及腹部发现有烟炱痕,可以确定为实用器。该件铜鍪共有两处錾刻篆体铭文。其中腹部中间有2列铭文共11字,其铭曰“赵大官容三斗,重八斤一两”(图3、图4)。器盖边缘有1行铭文共10字,其铭曰:“赵大官重一斤三两六朱(铢)”(图5、图6)。另外,在铜鍪内还发现有一铜勺,勺长约10厘米,勺柄完好,勺头破损。铜勺应是与鍪配套使用(图 7、图8)。

从“赵大官”铜鍪铭文的字形结构和书体风格等特征来看,可以确定字体是比较标准的小篆字体,依此判断其铭文时代不应早于秦统一文字之前。此外,这件铜鍪现为单耳,器身另一侧残留焊接痕迹,据此推测其下葬前的器形应是双耳鍪。再结合该鍪敞口、折肩、垂腹、平底的器形特征以及学者对铜鍪的分期研究,笔者认为该铜鍪铭文之“赵国”属秦汉之际的赵国,而非春秋战国之赵国。出土“赵大官”铜鍪的M247墓,其墓葬年代范围在秦至西汉初期。

铜鍪铭文中“赵大官”解读

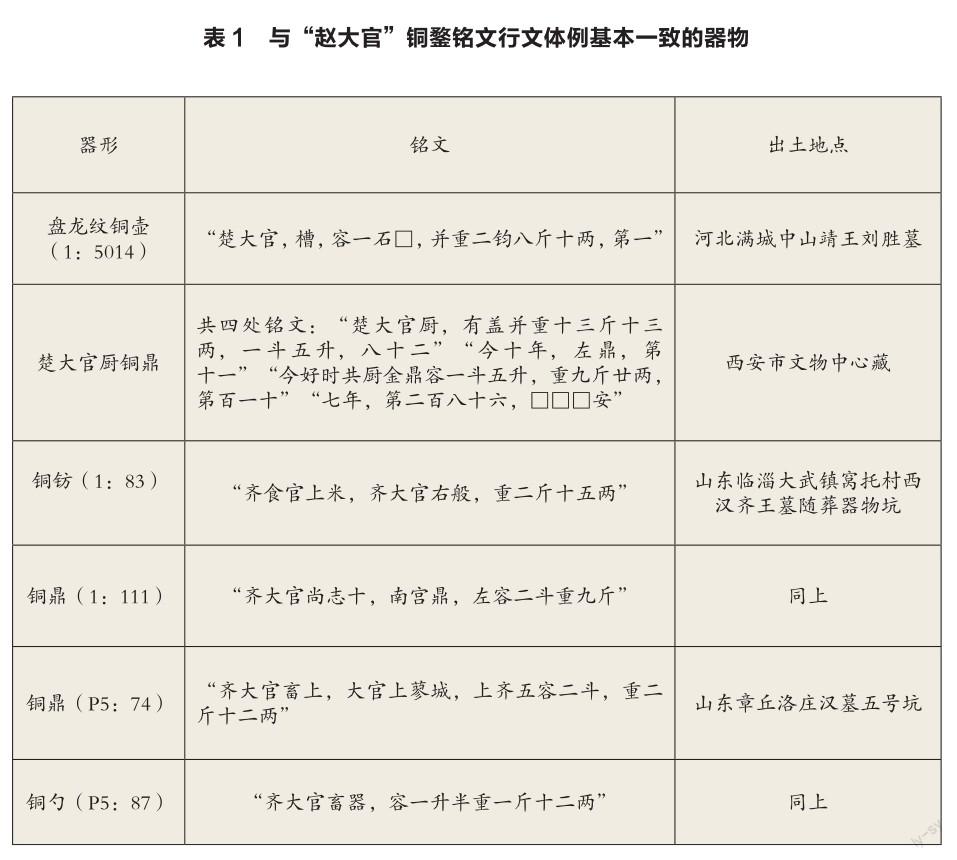

这件铜鍪的铭文依次包含国名(制作地或使用地)、机构、容量和重量等信息。与该鍪铭文“赵大官”行文体例基本一致的器物也发现很多(见表1),如河北满城中山靖王刘胜墓出土“楚大官”铜壶、西安市文物中心收藏的“楚大官厨”铜鼎、山东临淄大武镇窝托村西汉齐王墓随葬器物坑出土的“齐大官”铜钫和铜鼎、山东章丘洛庄汉墓五号坑出土的“齐大官”铜鼎和铜勺等,这些铜器铭文中的“楚大官”“齐大官”与本文中的“赵大官”所表达的含义相同。

另外,还有与该鍪铭文行文近似的器物(见表2),如河北满城汉墓出土的“中山内府”铜锺和铜钫、江苏盱眙县大云山西汉墓出土的“江都宦者”铜盂、山东章丘洛庄汉墓五号坑出土的“吕大官印”和“吕大官丞”封泥等。根據已有学者和发掘者对这一类带铭器物的研究解读,这些铭文中的“楚”“齐”“中山”“江都”“吕”等均是西汉时期封国的国号。据此,该铜鍪铭文中的“赵”亦为国号。但是在秦至西汉初期,主要有赵歇、张耳、张敖、刘如意、刘友、刘恢、吕禄、刘遂等人先后担任过赵王。如赵歇原为秦时期赵氏族长,公元前208年秦末时被张耳立为赵王。高帝四年(公元前203年)刘邦又封张耳为赵王,高帝十一年(公元前196年)因张耳之子张敖涉嫌谋反,刘邦降其为侯,后徙刘如意任赵王。之后有刘友、刘恢、吕禄、刘遂等赵王。因此赵王可分为赵氏赵王、张氏赵王、吕氏赵王以及刘氏赵王。“赵大官”铜鍪铭文中的“赵”是谁人之赵国尚无法定论,且该鍪最初为谁铸造无法考证。

该铜鍪铭文中的“大官”,即“太官”,也称“泰官”,三者是同一种官职,这一官职在春秋战国时就已出现。在广州西汉南越王墓内曾出土带有“泰官”二字的封泥,根据《汉书·百官公卿表》记载,“大官”为秦时期的食官,隶属少府管辖。汉承秦制,西汉时期亦设有“大官”一职,主要负责皇帝宫中的膳食、燕享之事以及祭祀活动,并提供祭品、祭具等。西汉实行郡国并行制,根据《汉书·诸侯王表》记载封国“宫室百官同制京师”,这表明汉初分封的各诸侯国在官职设置方面与汉朝中央一致,在本国内亦设有“大官”一职,如上文提到的“楚大官”“齐大官”“吕大官”等就是这种情况。综上所述,铭文中“赵大官”的意思就是赵国的大官(太官),刻铭为赵国的食官所有。

铜鍪的功用

“赵大官”铜鍪的底部和腹部有明显的烟炱痕,说明其下葬前是用作炊煮的实用器。从已发表的考古资料看,出土的铜鍪大多有烟炱痕,可见将铜鍪以实用器进行陪葬是当时较为普遍的现象。根据鍪身铭文“赵大官容三斗,重八斤一两”,可知该鍪具有量器功能。“容三斗”是指其容量,可容纳三斗。经过对该鍪真实容量的测量,鍪内可容细沙5748毫升,以此折算“一斗”约合1916毫升。根据计量史专家丘光明先生的《中国历代度量衡考》,秦和两汉时一斗合现在2000毫升,可见该鍪的容量接近书中的标准,虽略有差异,但差异不大。

“重八斤一两”记述的是该鍪自身重量,经测量现重1905克,折算“一斤”约合现在236.3克。盖子“重一斤三两六朱(铢)”,经测量现重295克,则“一斤”约合现在245.2克。因为该鍪曾作为实用器,长期使用以及自身锈蚀,导致器身和器盖出现“一斤”的略微差异,根据丘光明《中国历代度量衡考》,秦一斤约合现在253克,两汉在220—248克之间,对比看来该鍪的器身和盖子的重量均在两汉度量衡的范围值内。

战国秦汉时期,很多铜容器都标明使用地(制作地)、容量和重量,这是当时“物勒工名”制度的一种体现,标明使用地可以明确其归属,而标明容量和重量则可以用来作为量制和衡制校准器使用。“赵大官”铜鍪一器多用,既作为实用器,又对国家统一各地度量衡有很大辅助和推进作用,体现出了秦汉时期在国家治理方面的社会面貌。

墓主人身份与铜鍪的流转

M247墓葬是一座被围沟环绕的典型的“围沟墓”,墓内共出土18件器物,有铜鼎、铜蒜头壶、铜扁壶及“赵大官”铜鍪。伴随这些铜礼器出土的,有铜盆、陶缶、陶罐、陶茧形壶等器物。随葬品较为丰富,且墓葬形制级别较高,可以推测墓主至少是一名小型官吏。再结合铜鍪及配套随葬的铜勺来看,墓主人生前很有可能担任过赵国的膳食官。

据《史记》记载,公元前325年,“使张仪伐取陕,出其人与魏”(三门峡古称陕)。自秦国攻伐魏国后,三门峡地区便逐渐成为秦国的领地,直至秦朝灭亡,秦在三门峡统治118年。该墓中出土的随葬品均带有浓郁的秦风秦韵,笔者据此推测墓主人是籍贯为陕地的一位“秦人”。

“赵大官”铜鍪的铭文和底腹部的烟炱痕,证明它本属于赵国且在赵国使用过。秦末和汉初时期政治斗争激烈,赵王也更换频繁,赵国所辖区域常有变动,但主要辖邯郸、巨鹿等郡。汉初刘如意为赵王时兼有代地三郡(即代郡、云中、雁门),封域主要在“常山以南,大河之间,太行以东之地”。那么为何这件铜鍪会流转到距赵国千里之外的豫西三门峡地区呢?目前,由于这件铜鍪属谁人之赵国尚无法定论,筆者只能大胆猜想其身世流转。若该鍪属赵歇之赵国所造,墓主很有可能是秦朝末年随赵歇征战,立战功所得;若属张氏赵国、刘氏赵国所造,墓主很可能是有功劳被赏赐所得;若墓主为赵国之膳食官,也可能是某任赵王在政治斗争失败后,墓主因其身份的便利性而获取。

依M247墓葬形制、丰富的陪葬品以及墓主官吏的身份来看,墓主生前身为秦人,早年在赵国任职,年老回归故里,以他“秦人”的身份,将这件具有礼器性质的铜鍪作为重要的陪葬品进行陪葬。

结 语

铜鍪本是巴蜀文化的典型器物,随秦统一战争而传到各地,并在两汉时期普遍存在。可以看出,鍪由一种区域文化元素逐渐扩展成为在全国具有影响力的文化代表,在它的背后有着极强的生命力。

根据“赵大官”铜鍪铭文,我们得知它属于秦末至西汉初期赵国所造器物,而且该鍪一器多用,既能作为炊煮器实用,又能作为量器以及当时量制、衡制校准器来使用。“赵大官”铜鍪的出土与发现,为研究秦汉之际赵国的历史以及“大官”类器物研究提供了实物资料,还让我们对这一时期度量衡的发展有所了解,是当时中国民族融合、文化交流、国家统一的有力见证。