青铜筷子溯源

2022-05-30许小丽崔笑婧

许小丽 崔笑婧

筷子是家喻户晓人人皆知的一种餐具,在中国文化圈内,人们一日三餐都离不开筷子。在世界范围内,人们进餐的餐具大体有三种:一种是用刀叉勺作为餐具,一种是用手抓食代替餐具,再一种便是用筷子作为餐具。事实上在进餐时也有交叉使用餐具的。不同餐具反映了不同民族的风俗习惯,使用筷子作为主要餐具,是中华民族独特的一种传统文化,历史十分悠久,但是人们对它司空见惯,很少有人注意它的来历。2001年6月,在巩义市新华小区发掘一座东汉时期夫妻合葬墓,墓中的随葬品十分丰富,有金银器、铜器、铁器、陶器等装饰品、生活用具和生产工具。而使我感兴趣的是一双铜筷子。据说全国不少博物馆都收藏有不同时代各种材质的筷子,甚至还有私人专门收藏筷子。看到这双铜筷子,引发了不少联想和兴趣。

筷子的溯源

筷子起源于中国,筷子的名称有筴、夹提、梜、櫡、筯、箸等多种,最多的是称箸。《急救篇》说:“箸,一名梜,所以夹食也。”《礼记·曲礼上》说:“饭黍毋以箸。”即喝粥不必用箸。又说:“羹之有菜者用梜,其无菜者不用梜。”《广雅·释器》云:“筴谓之箸。”东汉郑玄注:“夹犹箸也,今人或谓箸为夹提。”大概到隋唐时,其他名称都淘汰了,箸成了统一的名称。但是箸什么时候演变为筷子的?甚至在人民生活中只知道筷子,把箸的名称遗忘得一干二净。据说这一演变最早发生在南方水乡,与当地民俗忌讳有关。明人陆容在《菽园杂记》中说:“民间俗讳……行舟讳言住,住箸同音,故谓箸为快儿。”后来把快加上竹字头便成了筷。这是把当地民俗忌讳语改为吉祥语,从此当地人把箸称为筷。明人《推逢寤语》中也说:“世人误恶字而呼为美字者,如立箸讳滞,呼为筷子,令因流传之久,至有士大夫间亦呼箸为筷子者,忘其始也。”说明这一改动始于民间。由于“筷子”一词是吉祥语,而且呼起来朗朗上口,日久天长,不仅民间把箸改称为筷子,而且在士大夫阶层也被接受,因此,餐具筷子之名可以说是从明代开始,而且逐渐普及到全国各地。筷子的材质是多种多样的,在人们生活中使用最广泛的是竹木质类的筷子,其他材质的筷子多系上层人家使用。中国筷子,据文献记载最早出现在商代,《韩非子·喻老》中说:“昔者,纣为象箸(即筷子,以下皆同)而箕子怖。”司马迁在《史记·宋微子世家》中也有“纣始为象箸”的记载。《史记·十二诸侯年表》云:“有纣为象箸,而箕子唏(哀叹)。”这几段记载原意是说纣用象牙筷子吃熊掌,极度奢侈,乃亡国之兆,引起了箕子的忧虑。但它告诉我们商朝末年,在贵族里出现了象牙筷子。广大平民当然还是用竹木筷子。

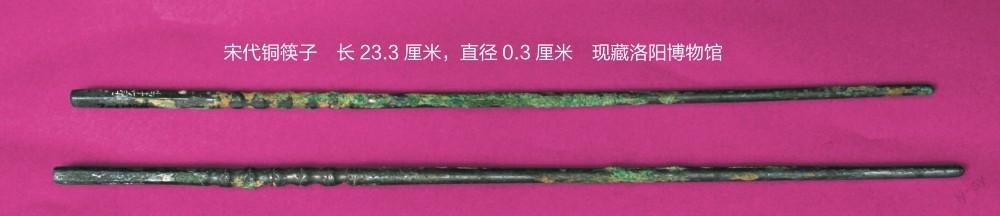

在考古发掘中,目前知道出土最早的是河南省安阳殷墟侯家庄一座墓葬里的三根圆形铜箸,其绝对年代大体是东周中期遗物。1977年8月,在安徽省贵池县一个窖藏铜器坑内,出土了春秋晚期一双铜筷子,该筷子为细长方形,残长约20厘米。1978年5月,在湖北省随州市战国曾侯乙墓食品箱中发现了几件竹筴,有人考证它是当时旅游餐具箱中的筷子。上边这几条材料说明,东周时期贵族中不仅使用筷子,而且也使用竹筷子。湖北云梦大坟头出土了西汉竹筷16支。甘肃酒泉出土东汉时期铜筷子一双。湖南长沙仰天湖、湖北江陵凤凰山等地都出土有汉代的铜筷子和竹筷子。《汉书·王莽传》中有“以铁箸食”的记载,这是说汉代也有铁筷子,但是在考古中很难发现实物。长沙马王堆西汉墓出土的随葬品中有一双朱漆筷子,即竹胎漆筷子。汉代之后达官贵人还使用银类的筷子。隋代长安李静训墓出土一双银筷子,长29厘米,两头细,中间粗,是迄今考古发现的最早的银筷子。考古出土的唐代银筷子很多,如在河南洛阳涧河西出土了2根银筷子,长15厘米;河南偃师杏园村出土2根银筷子,长15.8厘米,上粗下细;江苏丹阳丁卯桥出土3双银筷子,分别长22厘米、24厘米、32厘米,筷子均刻有“力士”字样;陕西蓝田杨家沟出土3根银筷子,长33厘米;浙江长兴下莘桥竟然出土了30根银筷子,长度均为33.1厘米。出土唐代银筷子数量较多,而且其长度大于东周、汉代的筷子。宋辽金元时期出土的铜筷子、银筷子也不少,其长度均在15至25之间。在四川阆中丝绸厂出土的南宋铜筷子122双,数量之多出人意料,筷子均长25厘米,上粗下细,中部有弦纹。在辽宁辽阳三道壕出土的一双金代铜筷子,上部为六棱形,筷身有竹节纹饰。安徽合肥孔庙出土元代110根银筷子。到了明代,在四川琪洛表公社一座悬棺墓中发现红漆竹筷子,方首圆足,上刻有草书。河南宁陵明代木船中发现一支木筷子,长31厘米。北京明定陵内发现有乌木镶金筷子,筷子顶端镶有方金帽。以上挂一漏万地介绍了一些考古发现的筷子,可以看出中国筷子发展情况,铜筷子可以早到商代,延续時间最长,漆竹筷子发现稍晚,银筷子隋代有出土,一直延续到明清。铁筷子和金质筷子虽然文献有记载,但考古未见报道;象牙筷子殷纣王已开始使用,虽然考古报道少见,但实际上它在上层社会是存在的,有的大博物馆内尚有收藏。

前边谈到的筷子多是在贵族生活中的反映,实际在亿万平民中都是使用的普通的竹木筷子。竹木筷子要比其他材质的筷子早得多。在人类的童年时代,即我们平时说的旧石器时代,人们茹毛饮血不知道用筷子,也不必要用筷子。即使进入用火历史阶段,烧烤兽肉,如需切割,只用锋刃石片即可。采集野果进食不必用筷子,释米于烧石之上,进食时用双手即可。真正的筷子是与陶器出现关系最为密切,人们会烧制陶器才会出现蒸煮熟食,在蒸煮熟食过程中,骨匕可能充当过餐具,但是有许多食物在进餐时必须用手,结合我们祖先食谱的特点,用手的局限也很大,聪明的祖先用竹夹或竹木棍儿代替手指取食进餐,特别是进食热烫的食品时,代替手指的木棍儿会起到特殊的功效。久而久之,这种进餐方式变成了一种传统的习俗,不断培植了祖先们特有的技巧,代代相传,形成了我们民族独特的进餐餐具。尽管这种餐具各代名称有异,但它的功能就是我们现在所用的筷子。

筷 子 文 化

筷子不仅是人们生活中进餐的餐具,而且也是一种文化现象,把筷子加上一些雕刻装饰,成了一种工艺品。有时它也走进了文人的诗词和曲艺中,更多的是引发了不少民俗传统。据说南朝刘宋的柳恽一次赋诗,正在酝酿之时,用笔敲琴,门客中有人“以箸和之”,奏出了音韵使柳恽大为惊讶。清乾隆年间,四川民间表演敲竹板演唱。在蒙古族曾有把筷子作为舞蹈表演的道具,表演时左右各执一束红漆筷,伴随着乐曲边打边舞。民间还有用筷子作为道具。据说《刘氏出嫁》戏中,当新娘上轿时要撒24双筷子并唱“撒筷歌”,其意思是借筷子讨口彩以祈求“快生贵子”的一种心理文化。在东北洞房花烛夜之时,有人要从窗外扔进一把筷子,也是为了讨个“快生贵子”的口彩。达官贵人为了炫耀其地位及财富,采用金、银、玉、象牙等名贵材料制成筷子,作为自己宝贵的标志。有些筷子刻画有仕女、花鸟或风景,饰以彩绘,华贵艳丽,南阳的烙花筷子,工艺精湛,深受人们喜爱。上海豫园商场有家筷子商店,经营的品种达70多种,而且造型优美,工艺精巧。还有杭州的天竺筷、宁波的水磨竹筷、福建的漆筷、广东的乌木筷、四川的雕花竹筷、江西的彩漆烫花筷、山东潍坊的嵌银丝硬木筷、苏州的白木筷、云南的楠木筷等都是中国著名的筷子品牌。清代烙画筷子名艺人武恬能在筷子上烙画阎立本的《凌烟阁功臣图》《瀛洲十八学士图》,其技艺号称天下无双。所以说筷子艺术是中国工艺美术殿堂中一束鲜艳的花朵。

著名诗人李白和杜甫都曾把筷子写进他们的诗句中。宋代诗人朱淑贞在《咏箸》中曰:“两个娘子小身材,捏着腰儿脚便开。若要尝中好滋味,除非伸出舌头来。”明代诗人程良规《咏竹箸》诗云:“殷勤向竹箸,甘苦尔先尝。滋味他人好,尔空来去忙。”这两首筷子诗都反映了诗人的内心世界。相传刘伯温初见明太祖朱元璋在用湘妃竹制成的筷子时,吟诗曰:“一对湘江玉并肩,二妃曾洒泪痕斑。汉家四百年天下,尽在留侯一箸间。”这是用筷子诗来推荐自己。现代作家冯骥才有一首筷子诗很有味道,他说:“莫道筷箸小,日日伴君餐。千年甘苦史,尽在双筷间。”民间还流传一首灯谜诗:“姊妹两人一般长,厨房进出总成双。酸甜苦辣千般味,总是它们先来尝。”筷子在文人学士中的小花絮不胜枚举,都非常有趣,给人留下了深刻的印象。

筷子的故事有许多都流传于民间,形成了一种民俗。筷子作道具进行曲艺表演,在婚礼上取吉祥口彩等,都属于民俗。筷子在人们进餐时有很多讲究,一忌敲筷,如用筷子敲打碗碟,即催促主人快上菜的意思;二忌掷筷,即发放筷子时要把筷子理顺放在每个人的面前,不能随手乱掷;三忌叉筷,不能把筷子交叉摆放,要将一双筷子头尾有序摆放;四忌插筷,即不能把筷子插入饭碗上或菜盘上,因为民间习俗那是祭奠死人的;五忌啄筷,即不能在菜盘里上下左右乱翻乱挑,如鸡啄米,很不雅观;六忌舞筷,不能在饭桌上拿着筷子乱舞或用筷子指人。以上所说的六忌是一种习俗的规范,在餐饮场合的文明表现。中国的筷子文化很早就传入日本、朝鲜、越南等亚洲国家,特别是日本对中国传统的筷子文化反映得十分突出,他们对筷子还用“箸”的名称,用金属筷子以示尊贵。据说在东京还有一所筷子学校,专门教学生正确使用筷子。日本还将每年8月4日定为“筷子节”,在这一天家家户户都要庆祝一番。农村在播种、收获、生日、婚嫁的宴席上,都要换上新筷子。日本人在餐桌上对用筷子的礼节特别重视,他们对用筷子有十忌:一忌半途筷,即挟住的菜又放下,别挟一種菜;二忌游动筷,即举筷不定,东挑西拣;三忌窥筷,即手持筷子,东张西望;四忌碎筷,即用嘴或手撕筷头的菜肴;五忌刺筷,即以筷代叉进食;六忌签筷,即用筷子当牙签;七忌泪筷,即挟菜途中,筷头上的汤汁像泪水一样下滴;八忌吮筷,即用嘴吮舔筷头的汤汁;九忌敲筷,即用筷子敲打碗碟或桌面;十忌点筷,即用筷子指主人、客人或厨师。日本人用筷十忌,与中国人用餐的忌讳完全一致,都认为这种行为是不文明的表现。

中国的筷子文化不仅在东亚文化圈内盛行,而且也引起了欧美各国人民的兴趣,有不少人也学着使用筷子。据有些专家研究,认为中国人使用筷子,对儿童开发智力很有效果;成年人使用筷子有益健康。使用筷子的科学性诱发人们对筷子更加青睐。筷子已经不单作为一种就餐工具,而是成为一种独特的文化形式,代表着一种文明气息出现在世人面前,成为研究、使用、欣赏、馈赠、收藏相结合的艺术品。