“因村制宜”模式下的乡村人居环境提升与更新策略

2022-05-30村为例巩晓昕

村为例 巩晓昕

关键词:因村制宜 人居环境 提升与更新 西栅子村 同质化

中图分类号:TU98 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)09-0060-04

引言

自2012年启动传统村落保护以来,传统村落的发展得到社会各界的广泛关注。随着乡村人居环境水平的显著提高,乡村文化得到了更好的延续和发展,因此,村落风貌不断展现出强烈的“个性”。相比之下,非传统村落在发展的过程中所出现的同质化问题处于被忽视的状态。一方面,产业薄弱、基础设施落后导致空心化现象阻碍了乡村的发展;另一方面,“照搬”或“抄袭”相似的发展模式逐渐使乡村变得“千村一律”。那么,在发展的过程中,如何在提升和更新乡村人居环境的基础上避免风貌同质化是我们如今所要考虑的重点和难点。

因此,基于国家发展的大背景以及相关政策的支持下,我们应当“因村制宜” 找寻乡村自我发展的道路,运用本土优势和条件实现良性发展。

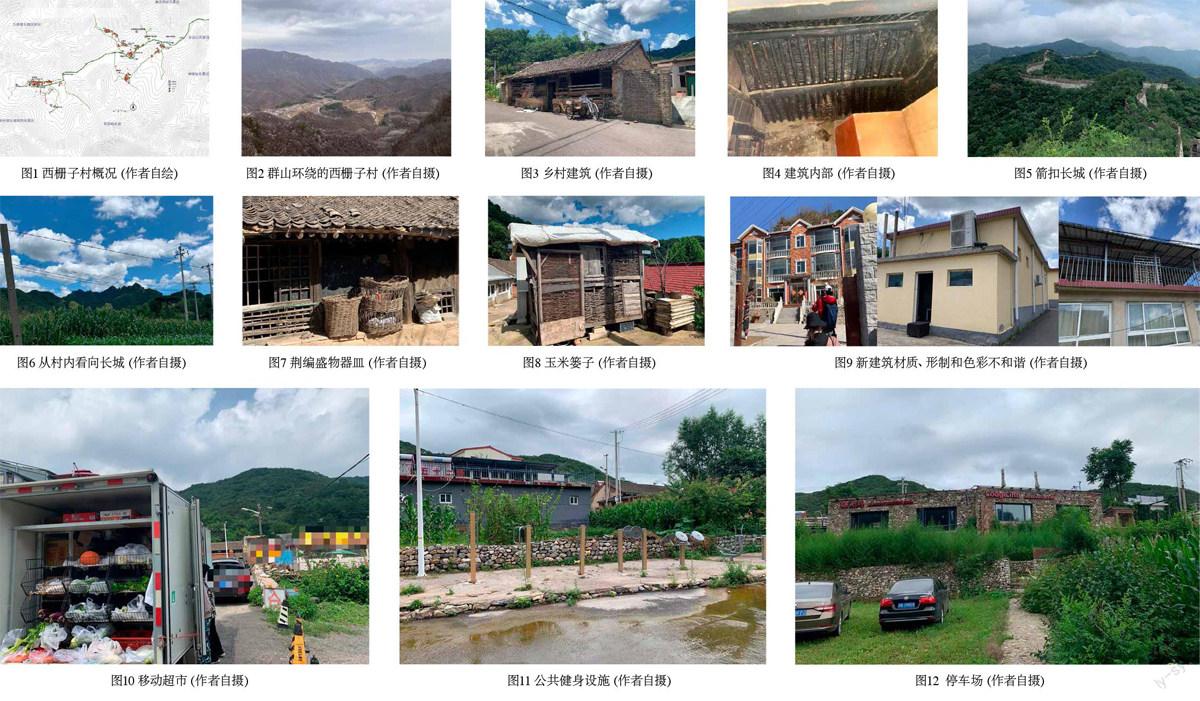

一、西栅子村概况

西栅子村属于北京市怀柔区雁栖镇,距城中心约为38公里,大约于清代中期成村,至今约有三百多年的历史。西栅子由 7 个自然村组成,现有不到 400人,主要以种植业和服务业(民宿、农家乐)为主。据说,村民们因习惯用木栅栏做围墙,所以得名为西栅子。

(一)自然环境

西栅子属于沟谷型村庄坐落于黑坨山的南坡,其东面、南面和西面环绕着雄伟的箭扣长城。整个村庄包裹于群山之中并依地势而建呈带状分布,四周高耸的地势形成天然的“屏障”,因此,山中植被保持较为完整且植物种类丰富多样,但在某种程度上阻碍了与外界的沟通(如图1、2)。村落整体嵌入自然环境并与蜿蜒盘绕在山脉的箭扣长城遥相呼应形成独特的自然文化景观。

(二)文化资源

1.建筑文化:乡村地区的传统建筑是乡村文化及村民智慧的结晶,体现了村民的营造思想及日常活动的痕迹[1]。西栅子村的房屋为双坡一字型院落式形制具有明显的北方特色,院落内可种植少量的瓜果蔬菜,其建筑依地形而建显得“错落有致,富有节奏”。建筑门窗、屋顶内部结构采用木制,其墙体为土坯、砖石混合砌筑形成简单质朴的造型,就地取材最大程度维持建筑的原真性和生态性与自然环境融为一体,如图3、4。

这些保存较为完整的乡村建筑,虽然建造的时间不长,在一定程度上也能展现出西栅子村的原始风貌。随着社会的发展和生活水平的提高,旧的建筑不断拆除和改造,村落风貌逐渐失去了原有的特色。

2.长城文化:西栅子村作为观赏箭扣长城的“最佳之地”,如图5、6,为进一步推动北京市长城国家文化公园和长城文化带的建设,经国家文物局同意,西栅子村于2020年9月19日建立了首个长城保护修复实践基地用于加强长城文化的保护和传承。对于西栅子村来说,长城保护修复实践基地既是提升乡村品质和人居环境的契机,同样也面临着严峻的挑战。

3.荆编文化:自清代以来,西栅子村一直保留着以农业生产工具和日用盛物器皿为主的荆编传统,如图7。而其荆编技艺则是怀柔区所公布的第六批区级非物质文化遗产。由于当地多以玉米种植为生,家家户户的门口几乎都会放置用荆条编制的玉米篓子,如图8。如今,会荆编的村民越来越少且销售渠道闭塞,传统的荆编工艺逐渐没落。

二、西栅子村人居环境现状分析

由于位置偏远、交通不便、教育医疗缺乏导致西栅子村逐渐空心化继而又引发了多种发展问题造成恶性循环。因此,房屋年久失修、基础设施简陋、田地无人耕种等问题成为制约西栅子村提升人居环境质量和水平的难点和重点。整体来说主要体现在以下几个方面:

(一)新旧建筑交替产生风格混乱的问题

西栅子村现存的乡村建筑可分为两类:一是租用他人;二是闲置荒废。村民由于对乡村文化认同感的缺失和受现代文化影响下,传统住宅多被扣上了落后、贫穷的印象,也导致了村民对城市建筑的模仿[2]。所以,村民为了改善居住环境或在原址上拆旧建新,或另选新址新建;有些保存较好的老房子则多由外国人租借修缮后用于度假。新建筑不再受技术、材质的限制,村民则具有更多的选择性,导致新建筑在环境中显得格外突兀。因此,乡村建筑的修缮和新建筑的建造问题受思想观念和个体经济因素的不同所产生的无秩序化和无制度化使得新旧建筑在交替的过程中产生风格混乱的现象。

1.乡村建筑破损坍塌的问题

(1)建筑破损自身因素:经过多年的风吹日晒且无人管理,有些建筑表面虽看起来相对完整,但其建筑内部却早已出现问题。建筑的防火性越来越差、内部结构破损越来越严重,随之修缮的成本也就越来越高。除此之外,原始格局也早已满足不了现代人的居住需求,调整和改造内部结构都可能对建筑造成不同程度的伤害。

(2)建筑破损客观因素:①人口流失:西栅子村由于人口外迁,村中的建筑因无人管理、无人居住加速建筑的破损。②缺少保护意识:村民对居住环境的要求逐渐提高,大多数人在思想和价值观上对乡村建筑的修缮和保护有着错误的认识,以民宿和农家院等新业态的引入导致的乱搭乱建破环村落的原始风貌。③缺少资金:村民经济条件有限,仅仅依靠村民的经济能力不能长期维护和修缮。

2.新建筑与村落风貌不和谐的问题

(1)建筑材质的不和谐:新建筑多采用价格低廉且易得的混凝土、塑钢板、喷涂以及金属材料等。材质的模数化以及預制件的便利化给建筑的建造和维护提供了便利,但功能性良好的人工材质却与以木制、土坯和石砖等自然材质为主的旧建筑形成差异。

(2)建筑色彩的不和谐:现代材料的混合使用使建筑色彩杂乱无章,村民会选择自己喜欢的色彩进行粉饰和铺设。因此,新建建筑往往与朴素的乡村建筑形成巨大的色差,冬季尤为明显。

(3)建筑形制的不和谐:一方面,现代人普遍追求更加宽敞舒适的居住环境;另一方面,建造技术的成熟和材质的多样性打破了空间上的局限,建筑不再受到规模和形制的约束。因此,风格迥异的新式建筑破坏了村子的整体风貌,如图9。

(二)公共空间及公共建筑的缺失问题

公共空间和公共建筑不仅仅具有改善人居环境的作用,还兼有传播乡村文化、展现乡村个性风貌的重要功能,因此,在村庄的发展规划中占据重要的地位。笔者在调研的过程中,发现除了对外经营的民宿、农家院以外,整个村庄缺少服务于村民和游客的文化活动空间、服务中心等公共场所不利于村庄的发展。例如,村内缺少市场和超市,多数村民会选择乘坐一个半小时的公交达到城镇进行采买或者等待一周来一次的“移动超市”,对村中老年人和游客来说极为不便,如图10。

(三)公共基础设施功能性和服务性的问题

西栅子村作为观赏和游览箭扣长城的“最佳之地”,现有的公共基础设施由于缺乏功能性和服务性,利用率极低。其公共基础设施的主要问题体现在以下方面如图 11、12:1.公共活动设施:村内以老人为主,活动设施的设置不满足人群需求并且存在安全隐患。2.乡村导视系统:箭扣长城因未被开发而禁止攀登从而村庄未设置相应的导视系统,而导视系统对于游客游览村庄、餐饮住宿、以及寻找拍照和观测长城最佳位置极为重要,同时完善的导视系统也是乡村文化和风貌的重要体现利于文化的输出和传播。3.公共交通设施:当地交通还算便利,有通往市区的公交车,但车次很少。西栅子的游客以自驾为主,村民主要靠电动车和自行车通行,对乘坐公共交通自行前往游览的游客极为不便。

三、“因村制宜”模式下的西栅子乡村人居环境提升与更新策略

针对西栅子村的产业优势和文化优势,在“因村制宜”的模式下积极探索自己的发展道路,目的是为了改善村民的人居环境、传播和发扬乡村文化,同时激发产业活力实现村内的可持续发展助力美丽乡村的建设。

(一)旧建筑修缮与新建筑建造策略

乡村建筑是传承文化的重要载体,是展现村落风貌的个性符号。对于具有保护价值的乡村建筑来讲,在保护与改造的过程中,要以保持建筑原有的风貌为原则,达到建筑保护和改造的目的[3]。因此,为了最大限度地保持乡村建筑的原真风貌,我们首先对西栅子村的建筑进行考察记录,通过综合评估后再制订相应的保护策略;对于新建建筑,应当建立相应的标准和要求,在一定的范围内进行设计和建造。

1.旧建筑的修复和保护:针对闲置破损的旧建筑,在房屋所有权的村民允许下,村里通过政策进行统一的修缮和保护,避免因私人修缮而产生更大的问题,不利于建筑得到更好的保护和延续。

根据建筑受损程度的不同,制订不同的保护和修缮策略。对于保存完整的建筑,相关部门应当加强日常的维护;对遭受一定破损但不影响使用的建筑,根据评估意见在原有建筑的基础之上采取外部修复,内部加固的方式;对于破坏严重且不易修复的房屋,可在原址之上进行重建,但外观需要符合当地的传统房屋元素。如果进行重建修复工作则应采取用相同材料,收集原有形制资料,在尊重历史面貌的基础上进行重建工作[4]。屋顶的灰瓦造价较低,且容易仿造,通过替换和加固尽量维持原状;以土坯和砖石混合砌筑的墙体可采用喷涂保护层的保守方式;建筑门窗为木制大多保存完整,可进行防水、防腐和防虫的处理,结构破损的地方应当及时修补保持门窗形制完整利于延长使用寿命。修缮后的乡村建筑在允许的情况下可通过改造赋予简单的商业功能参与到经济社会的发展。

2.新建筑的建造规则和标准:新建建筑的设计不必追求修旧如旧的“仿古”,既然是新建建筑,就应用新的建筑语言表达[5]。在维持村庄原有的肌理、体量以及色彩的基础上进行建造,采用环保材料和现代建造技术实现新旧建筑风貌的统一性。

首先,应当对新建筑的规格进行限制;其次,应当继续采用建筑的基本形制,形制的“过度”改变会破坏建筑的风貌,同时还要注重协调建筑与周围环境的关系。最后,我们要平衡旧建筑的传统表现与新建筑的个性表现,新建筑既要展现出旧建筑的基本特征,还要通过提取传统建筑的元素进行重组用新的设计语言去展现新建筑的个性。

(二)“活化”公共活动空间的提升策略

乡村公共空间是乡村活力的体现,也是乡村公共空间的核心,村民的主体参与在空间中的作用是任何其他要素无法取代的[6]。因此,我们要注重村民对公共空间的参与度和使用率。在公共空间活化设计的过程中,切不可为追求经济效益或视觉效果而对村落进行肆意改造,应充分考虑场地原有环境特点,注重对当地生态环境和人文风貌的保护,保留乡村原有的肌理和结构,这样的活化设计才是可持续发展的[7]。结合西栅子村的现状以及调研情况,其公共活动空间应当从室内和户外两大方面考虑。

1.建设乡村“文化+功能”建筑综合体:公共建筑是传播和发扬乡村文化的载体,应当兼具多种活动功能提高村民参与性和互动性充分发挥公共建筑的引导作用。公共建筑功能定位的更新需要对村落的发展以及村民的需求进行综合的调查分析以及考量,将衰退的建筑功能转化为现在缺失的或者未来需要的建筑功能,在建筑更新的过程中保证村民的主体地位又要满足游客的需求[8]。

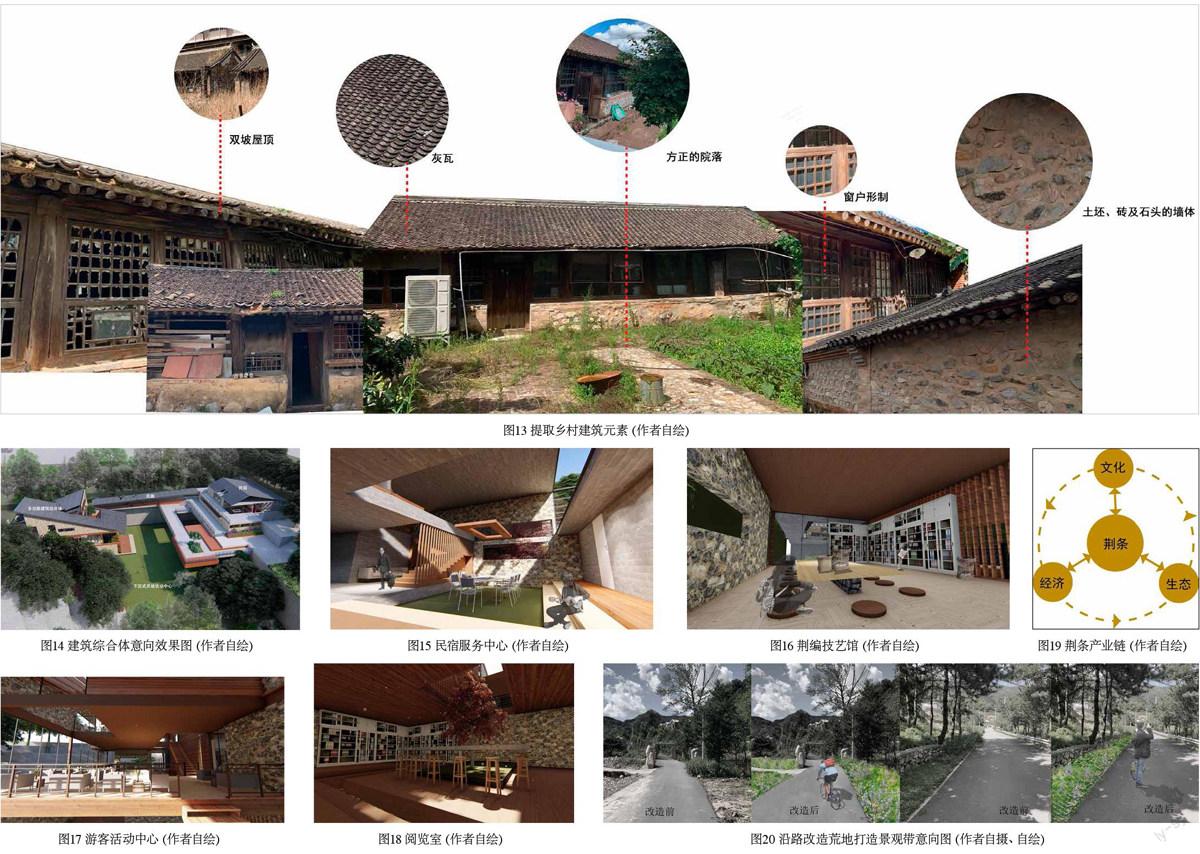

为更好地融入到当地的环境,应关注村落中建筑的普遍特征,分析建筑形式与当地自然条件和人文习俗之间的关系,提炼并运用具有当地特色的建筑元素,如屋顶形式、建筑肌理特点等[9]。通过对当地乡村建筑元素的提取进行解构和重组,如图 13,在符合新建筑策略要求的基础上进行设计,采用覆土式和下沉式的方法将建筑融入西栅子村原有的风貌且不失现代建筑的个性。

通過实际调研的情况来看,西栅子村可建造一个集文化活动中心、游客服务中心、荆编技艺馆等多种功能空间于一体的建筑综合体,针对不同人群、不同时期均能发挥自己的作用提高资源的利用率。目的在于激发当地文化产业活力、丰富村民的精神生活促进西栅子村的良性发展。建筑主体可分为两部分:前者为村民与游客共享的开放活动空间如荆编技艺馆、休闲活动室、游客服务中心等;后者为民宿部分,由前台旁边的侧面长廊进入民宿保证了游客的独立性和隐私性;前后建筑所围合的院落则为下沉式的村民活动中心可用于日常举办各类活动例如长城文化节等,如图14-18。

2.改造荒地打造“产业+文化”特色景观:西栅子村内自然生长着许多野生荆条,荆条柔软、不受虫蛀、容易编织。在生产条件落后的年代,当地人喜欢用荆条来编织一些日常用具,所以荆条本身不仅可以形成系统的文化产业链,还能打造特色观赏景观形成自己的产业发展模式,如图19。从文化上讲,当地荆编技术成熟,是怀柔区公布第六批区级非物质文化遗产具有一定的传承价值。从经济上讲,荆条一般在6-8月开紫色花,花期时间较长且美观,其花含蜜汁,是极好的蜜源植物;花和叶子的精油含量较高,可进行芳香精油的提取;而荆条的种子、根、茎叶甚至是汁液还具有药用可用于治疗镇痛、驱虫等。除此之外,荆条的老根经过修剪和蟠扎可以作为盆景用于观赏。从生态上讲,荆条耐旱耐寒、喜阳适合西栅子的自然环境,荆条能够形成天然的绿色屏障有利于防止风沙,对保护长城及保持水土具有一定的积极作用。

西栅子村因地形地势的原因很少有平坦开阔的空地,因此,存在着许多不适合种植农作物和经济作物的狭窄荒地。乡村产业是区别于城市的一大特色,产业本身也构成一种景观图像,运用创意思维和艺术思维将主体产业进行再加工,转化成视觉观赏性为主的艺术作品和活动,增加产业品牌价值,进一步提升经济效益[10]。荆条对生长环境要求不高、适应性极强,在尊重地形地貌并保护原有的林草植被的基础之上,因此,村民可用荆条在闲置荒地上打造“产业+文化”的特色景观。针对西栅子村的实际情况,以村内的主要交通路线为主轴线打造景观带不仅起到视觉连贯性的作用,还给游客美的享受,如图20。荆条成熟之期可进行统一收割,鼓励村民参与到荆编产业并借助网络平台打开市场。编制的成品可放于游客服务中心进行售卖,游客还可到荆编技艺馆参与荆编体验不仅利于荆编文化的传承同时还能增加村民的收入,真正实现用产业促进发展。

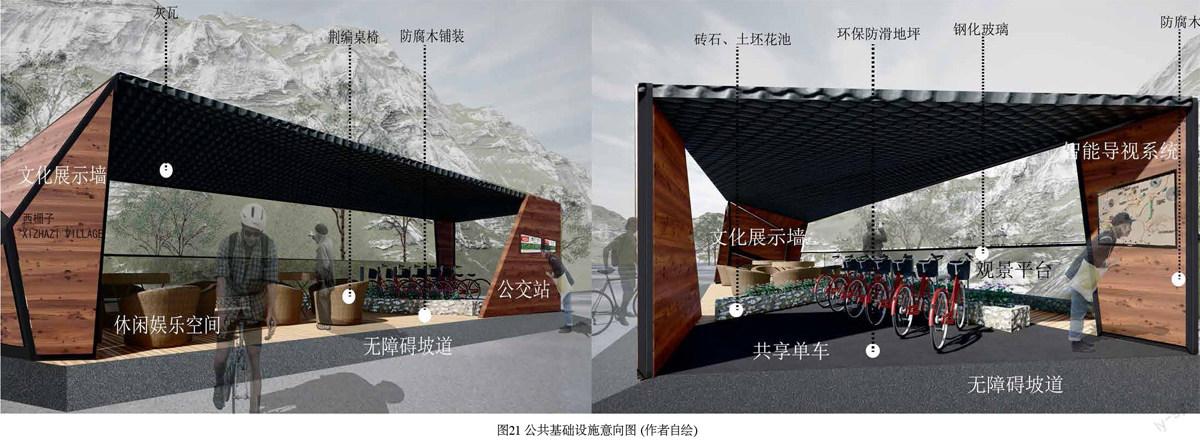

(三)公共基础设施的更新策略

1.提升公共活动设施的服务性:针对村内的受众人群,可以结合其未来的乡村旅游,对村庄内部的公共空间以及公共设施进行适老性优化,为村内的老人和外来游客提供更加安全、健康的活动场所[11]。公共活动设施也应当从铺装、材质考虑到无障碍化的处理,增加用以遮风避雨的休闲娱乐平台。根据场地和人流的状况需配以相应的文化、教育等特色主题景观小品以提升西栅子村的文化氛围。

2.加强乡村导视系统的功能性:乡村导视系统应当包含着村落游览图、公共基础设施、警示牌以及指示牌等引导性图例为游客提供便利,通过系统化的设计促进文化的输出和传播。针对西栅子村的情况,应当建立完善的乡村导视系统加强游客的体验感和视觉感受。作为公共基础设施的一部分,首先应当注重满足所有群体的需求,例如增加语音播报、一键讲解等无障碍化的功能及时协助游客更好的游览和观赏本村。

3.注重公共交通设施的便利性:完善的公共交通设施不仅加强乡村与外界的沟通,还能促进经济的发展。经过实地考察,西栅子村公交站停靠位置比较合理,但设施简陋且标识不明显。目前,功能单一的新公交站使用率并不高,村民往往会按照发车时间进行等候。在更新和改造的过程中,应当将公交站点融入到日常的休闲活动设施以便提高资源的利用率。除此之外,公交站旁边可设置少量的共享单车,通过“规定”的停车点可串联起西栅子村内部的游览线路,不仅为游客提供便利,還便于设施的管理。

良好的公共基础设施能够改善村民的生活质量,提升乡村发展的潜力。因此,应当对村庄现有的基础设施现状进行整体评估后,在最大限度地保持植被及降低建造费用的基础上,更新公共基础设施满足村庄的发展需求改善当地的人居环境。针对西栅子村现状,其公共基础设施需通过增加功能性、服务性以及便利性用以提高资源利用率,可将公共活动设施、导视系统以及交通设施进行整合设计,如图21。为使公共基础设施充分与村落风貌融合并展现个性,需采用乡土材料进行搭建,其位置应当选择在地形平缓以及人群的密集处,保证村民和游客的使用更加便利、安全。

结语

现如今,我国存在许多如同西栅子村在改善人居环境的过程中面临同质化发展问题的村落,而乡村的发展需要依靠自身优势和潜能为依托,一旦失去了自身的特色,乡村就无法立足。为尽量避免发展出现风貌同质化的现象,现阶段的乡村应当找到阻碍改善人居环境的真正“病因”,通过挖掘自己独特的文化和价值实现“个性化”和“差异化”的发展,补齐短板真正解决“千村一律”的机械化发展模式。因此,“因村制宜”模式是乡村实现个性化发展的必经之路,也是乡村振兴的必然选择。