凯鲁亚克:佛系青年是如何垮掉的?

2022-05-30刘晗

刘晗

每个时代都有与主流观念相对的非主流,那些难以被社会接纳的小众群体因其特立独行而自成一派,比如催生出了嬉皮士运动和公路电影,影响之深远始料未及。上世纪50年代的美国,麦卡锡主义喧嚣尘上,二战的硝烟还未完全散去,冷战的恐怖氛围接踵而至,动摇了他们对未来的期待和信念。在这段动荡不安的时期,与保守僵化的主流价值观相对的,是杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)的小说《在路上》里,青年人对现实世界的厌恶和不满,他更因此令所谓“垮掉的一代”(Beat Generation)闻名于世,直至今日仍是经典。

“垮掉的一代”从玩世不恭的生活态度代入文学流派绝非偶然,如果把他们的疯癫堕落简单归结为年轻人不入流的沉沦显然过于草率,垮掉派之所以影响一代人必有其特殊的社会意义。他们的怪诞行为实际上是对不公社会的藐视,却在不经意间得到了一众人的支持,这向世界证明,“真理往往掌握在少数人的手中”。

不“躺平”的一代

凯鲁亚克出身中产阶级家庭,青年时期的他拿着奖学金进入哥伦比亚大学,却半路退学做了水手、越野旅行家,结识热爱冒险的同道中人。《在路上》里萨尔和迪安4次横穿美国大陆的经历,就来源于他在上世纪四五十年代的旅行。如果把写作代入表演,凯鲁亚克一定属于体验派而非学院派,浪迹天涯远比象牙塔枯坐苦读更能激发他的创作灵感。

“自发式写作”(spontaneous writing)像是垮掉派与生俱来的表达方式,凯鲁亚克从不在布局谋篇上费心思,他不打草稿,没有提纲,想到什么就写什么,把真实感受不加修饰记录下来。为了避免打字机的换纸中断思路,他自制几十米卷纸一气呵成,在酒精和致幻剂的刺激下,三周内不眠不休完成了自传小说。

他的“自发式写作”本身就有即兴表演的意味,写作者在没有疆域的文本王国天马行空,读者像是坐在副驾驶位置上,沉浸式感受旅途的随心所欲。主人公从思绪里喷涌而出的无意识对话,迫使凯鲁亚克压缩写作时间。这种保持警惕的“驾驶状态”容易令人联想到习惯站立写作的海明威,“采取这种姿势,使我处于一种紧张状态,迫使我尽可能简短地表达思想。”

巧合的是,以海明威为代表的“迷惘的一代”(Lost Generation)常被拿来和“垮掉的一代”作比较。一如《太阳照常升起》里遭受精神重创的流亡者在巴黎街头荒废度日,或者是在《老人与海》里,老人成功捕到大鱼,却被鲨鱼群吃得只剩下一副骨架。凯鲁亚克在《孤独天使》中同样写道:“一切都汇入到节拍之中——这就是垮掉的一代,这就是节拍,这就是不断持续的节拍,这就是心脏的节拍,它敲击着,敲向整个世界,敲出过去的真相,像是远古时期,奴隶们划着船打出来的节拍;或者是仆人们转动着纺锤发出来的节拍……”

凯鲁亚克所谓的“节拍”来自音乐上的律动,却更像内心的节奏。因此,垮掉”(beat)的含义有了全新的阐释,将“节拍”概念融入原有的“落魄潦倒”中,从而升华到“幸福极乐”的境界。这三重意义逐层递进,折射出“垮掉的一代”在矛盾中迂回的精神轨迹。如同凯鲁亚克笔下的年轻人,完全无视社会规则,及时行乐,把抵抗虚无推到极致。迷惘是因为美国梦幻灭而沉寂反思,垮掉则源于信仰迷失而回归精神家园,虽然海明威和凯鲁亚克所领衔的两个文学流派在价值观上各有追求,但在破旧立新上殊途同归。

在路上永远年轻,永远热泪盈眶

《在路上》问世后,因其鼓吹犯罪而招致抨击。然而随着时间的推移,凯鲁亚克所引领的背包队伍逐渐壮大。“在路上(on the road)不再是自甘堕落的象征,而演变为勇往直前的生活状态。那就像在《达摩流浪者》里的憧憬:“我有一個美丽的愿望,我期待着一场伟大的背包革命的诞生。届时,将有数以千计甚至数以百万计的美国青年背着背包,在全国各地流浪,他们会爬到高山上去祷告……他们全都是禅疯子,会写一些突然想到的、莫名其妙的诗,会把永恒自由的意象带给所有的人和所有的生灵。”颠覆逃离不再是胡作非为,他们在东方禅宗里找到了信仰的皈依,身体力行地去重建精神废墟。

在遭到质疑的那段时间,凯鲁亚克在梭罗、爱默生的超验主义里找到共鸣,“回归自然,天人合一”的空灵帮他度过了压抑的日子,这才有了《达摩流浪者》中主人公远离城市喧嚣、冥想修行的情节。凯鲁亚克对倡导返璞归真的中国禅宗进行了本土化改造,他把禅宗里顺其自然的理念和垮掉派放任自流的做派对标起来,而且信奉自然就是要破除社会和道德法则规定的“界”。当他们在主流社会被排挤时,便从禅宗秩序中为叛逆反抗找到依据,也为令他感到文化在日益沦丧的美国社会摸索一条出路,这也和他非理性的自发式文学表达相契合。

凯鲁亚克出身于基督教家庭,中途对佛教禅宗产生兴趣,但从未真正受戒,而且他的一系列行为也和戒律相违背。宗教大多教人向善,禅宗教义讲摆脱世俗羁绊,飘逸灵动;基督教将人生视为考验,严肃沉重。在他的观念里,禅宗作为生活态度的维度超过宗教信仰,当思考人生令他陷入苦闷,佛陀的点化能置之死地而后生。凯鲁亚克和所有年轻人一样都会间歇性自我怀疑,很多人耗费了青春,只为过上主流社会认同的生活,物质生活富足,精神世界一片空虚,离自己的初衷渐行渐远。

凯鲁亚克从不在布局谋篇上费心思,他不打草稿,没有提纲,想到什么就写什么,把真实感受不加修饰记录下来。为了避免打字机的换纸中断思路,他自制几十米卷纸一气呵成。

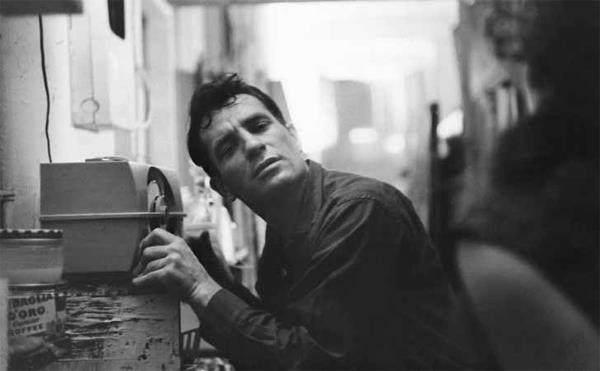

1959年,杰克·凯鲁亚克在纽约的七艺咖啡馆读书会上。

“垮掉派”的怪诞行为实际上是对不公社会的藐视,却在不经意间得到了一众人的支持。

反观当下的底层逻辑,既然无法逃脱内卷,不如佛系躺平,就算奋力冲刺,人生也不会翻盘。然而现实中大多数人处在“躺不平又卷不动”的尴尬局面,因为他们深知,所有偷过的懒,岁月都会如数奉还。与其说新一代面临重压和打击,心底仍存有“我还年轻,我渴望上路”的激情,不如说他们不甘心被边缘化,心怀满满求生欲,“在路上永远年轻,永远热泪盈眶”。从青年到中年,从愤怒到认命,他们有着海明威式的迷惘,却没有凯鲁亚克卸掉世俗包袱的决绝,在西西弗斯的诅咒下逐渐消磨掉了锐气,落了个高不成低不就的下场。

凯鲁亚克成为鲍勃·迪伦、披头士乐队、波拉尼奥、乔布斯等无数偶像的偶像不无道理,他赋予“垮掉的一代”去伪存真的精神内核,一丝不挂的生存状态看似落魄,却是回归赤子之心的本真理想,在随波逐流、缺乏信仰的时代显得弥足珍贵。他人即地狱,垮掉反而是拯救,在极端的体验中找到属于自己的生命节奏:“真正的人都是疯疯癫癫的,他们热爱生活,爱聊天,不露锋芒,希望拥有一切,他们从不疲倦,从不讲些平凡的东西,而是像奇妙的黄色罗马烟火那样,不停地喷发火花。”由他而起,“丧文化”里开显出治愈的一面,唤起无拘无束的自由和至善至美的情怀,在现有的规则还未倒掉之前,熄灭卑微的火焰,伴着去往乌托邦的曼妙之音再飘一会儿吧。

(责编:常凯)