大寨和大寨式村庄变迁发展的经验及规律

2022-05-30王景新李林林应珊婷

王景新 李林林 应珊婷

摘要:通过对4村70多年变迁发展历程的资料分析及深入调查研究的基础上,通过感知和反思经典案例蕴含的经验,抽象分析了村庄变迁发展诸要素之间存在的必然、本质、较稳定的关系。认为:农业环境恶劣和极端贫穷困苦等不利因素在一定条件下可以转化为村域发展动力;村庄兴衰沉浮是村域领头精英和创业农民群体行为顺应时代潮流与否的结果;“责任制度-大寨精神-创业农民群体效应”相融合能够保障集体生产效率。这是经典案例蕴含的中国经验,其中具有一般性的规律是:村域经济活力由村域资源环境、“制度-组织-精英”活力共同决定;村域经济水平及贫富分化与集体经济、农户家庭经济、新经济体发育及相融程度正相关;村域支柱产业的多样性、根植性对村域经济韧性及可持续发展具有决定性作用。实现乡村振兴、高质量发展和共同富裕目标需要坚持和弘扬大寨精神。

关键词:大寨;大寨式村庄;大寨精神;村域变迁发展

中图分类号:C912.82;F120.3 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)04-0084-13

引言 农业学大寨运动是以毛泽东为核心的中共中央第一代领导集体发动,旨在探索农业农村现代化道路的一场全国性群众运动。从1964年12月周恩来总理在全国人民代表大会第一次会议上提出农业学大寨算起,到1980年11月《中共中央转发山西省委关于农业学大寨运动中经验教训的检查报告的批语》(中发〔1980〕83号)[1]1053-1058为止,整个运动持续16年时间。其间,国务院两次(1975、1976年)召开“全国农业学大寨会议”,中国农业展览馆举办了三届(1965、1975、1978年)“全国农业学大寨展览”,首届展出50多个大寨式农业先进单位,其中包括许多生产大队和生产队,也有不少公社、县和大城市郊区和专区,以致更大的地区[2]。大寨式农业先进典型群体之众由此可见一斑。

中国共产党乡村建设百年历程的不同时期,涌现出一批批对中国革命和建设、改革和发展产生过重大影响、带有鲜明时代标记的著名村落(简称“中共历史名村”)。习近平总书记指出:“一百年来,中国共产党弘扬伟大建党精神,在长期奋斗中构建起中国共产党人的精神谱系,锤炼出鲜明的政治品格”[3]8。大寨和大寨式村庄是“中共历史名村”谱系中的重要成员,与之伴生的“大寨精神”则是大寨和大寨式村庄共同创造、中国共产党培育总结和推广的时代精神。将其置于中共百年乡村建设历史视野中来研究,是中国乡村建设史研究、中共历史名村研究、中国共产党人精神谱系研究不可或缺的内容。

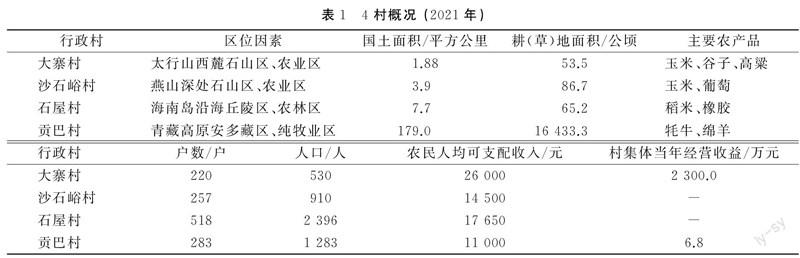

纳入本文的研究样本共4村:山西省昔阳县大寨村,是农业学大寨发源地,全国学习的“样板”;河北省遵化市沙石峪村,是周恩来总理称赞的“当代的活愚公”“中国北方农业战线的一面旗帜”;海南省儋州市石屋村,周总理以“北有大寨、南有石屋”并誉;甘南藏族自治州碌曲县贡巴村,是甘肃省树立的“农业学大寨、牧业赶贡巴”典型,是中国藏区笔者把地处青藏高原(包括腹地及其边缘地带)的西藏自治区,以及云南、四川、甘肃、青海4省的藏族聚居区(包含藏族自治州、县、乡)统称为“中国藏区”。牧业生产红旗。4村都具有“大寨式”时代标签,地理分布于北方石山区、南方海岛、青藏高原,涵盖农林牧等不同产业(见表1),作为当代中国村域变迁发展“重要窗口”以及中共历史名村可持续发展的研究样本具有代表性。

本研究的核心概念、框架和方法:(1)大寨式村庄。本文中的村庄、村域都指行政村而非自然村落。大寨式村庄是指社会主义革命和建设时期做出重要贡献,在全国农业学大寨运动期间脱颖而出、被省级及以上人民政府授予农业学大寨“典型”“旗帜”等称号的先进村。(2)村域变迁与发展。村域变迁是村域经济、政治、社会、文化、生态“五要素”和农户、集体、新经济体“三大经济主体”随时代演进而发生的变化和转移;村域发展是村域变迁中三大经济主体壮大、五要素一体进步和向好转化,反之则视为村域受挫或衰退。(3)经验与规律。经验和规律属于交叉概念,存在部分重合关系。本文从研究思路和方法上做一些必要的区分。经验总结侧重于对经典案例本身的感知和反思,突出其中国特色;规律研究进一步抽象前述基本经验,侧重于乡村变迁发展诸要素之间的必然、本质、较稳定的关系分析,强调其普遍适用性。(4)大寨和大寨式村庄变迁发展研究时限为当代(1949年以来),重点放在“农业集体化时代”即从农业生产资料的社会主义改造起,至农村人民公社整个时期。。因山西、河北等老解放区的一些村在新中国成立之前就展开了土地改革和互助合作,所以大寨、沙石峪两村变迁发展研究上限分别延至1945年、1947年;本文研究下限至2021年。(5)笔者及团队长期研究中共历史名村的发展变化,与本文相关作品如《近代中国农村变迁史论(1949-1978)》[4]、《村域集体经济:历史变迁与现实发展》[5]、《村域经济转型发展态势与中国经验》[6]、《农民市民化:中国10个著名经济强村实证研究》[7]等成果中的案例和方法将在本研究中参考和完善。

一、资源环境和集体创业起始条件

(一)农业资源环境恶劣和极端贫穷落后是4村集体创业的相同难题和起始条件

大寨村位于太行山西麓石山区,海拔1 163米,治理之前以沟壑、残塬、丘陵为主。由于长期风蚀水切,水土流失严重,形成“七沟八梁一面坡”的地貌。村域国土面积仅1.88平方公里,耕地碎片化,共700多畝,分成4 700多块,农田土壤瘠薄,跑土、跑肥、跑水(“三跑田”),农业生产环境恶劣。1945年8月昔阳县解放时,大寨村只有64户190多人,其中扛长工35户,讨吃要饭9户,冻饿而死灭门绝户6户。“扛长工没铺盖、卖儿郎当乞丐、终年还不清财主的债,有女不嫁穷大寨”①,是旧中国大寨穷苦人生活写照。

沙石峪原名北台峪,坐落在古长城以南、遵化城区东南 20 公里处。村域四面高山矗立,水少石头多,土地挂在山梁上,一亩地最少分成八九块,多则八九十块;水要翻山越岭到几里地以外去挑。到解放前夕,全村耕地不足400亩,由2万多块田拼凑而成。“最好的年景,每人每年不到七八十斤粮食,全村88户,每年有56户人家要到外地扛活、要饭逃荒”[8]158。

石屋原名五岭脚,地处海南岛高丘陵半山区。在旧中国,这里荒山野岭,地瘦山荒,瘴气弥漫,原住民祖祖辈辈摆脱不了贫穷二字。100余户农民居住在简陋、低矮的茅草房里,下雨天满屋滴漏,大风天房梁摇晃,夏日闷热,每到灾荒年,乡亲们携家带小外出逃荒。解放后进村工作组问老百姓最想要什么,农民说“想住石屋”,于是改村名为石屋。

贡巴村隶属碌曲县郎木寺镇,位于县域南部。贡巴自古就是甘肃入藏重要通道。村域国土面积179平方公里,平均海拔3 480米,年积雪期长达7个多月。贡巴村草场面积164.3平方公里,占村域国土面积的91.8%,其中可利用草场面积(21万余亩)约占村域国土面积的78.2%,当地人称“贡巴草原”。新中国成立以前,部落一直是碌曲县的基层社会组织,土官集权制和佛教寺院政教合一。贡巴部落(前贡巴村)隶属双岔部落的石巴部落牧区下辖的8个小部落之一,部落的土官头人和寺院的活佛、僧官、管家就是统治者[9]。在世代奴隶社会的浸染下,贡巴落后封闭,牧民在苦难的深渊挣扎,当地流传着“要知风雪寒,就去岷山巅;要知牧民苦难,就去贡巴草原”的民谣。

(二)4村创业都起于土地改革和农民组织起来,人民公社为大规模集体行动创造了条件

大寨村属于老解放区,1945年解放,翌年完成土地改革。毛泽东“组织起来、发展生产”的号召发出后,大寨村在贾进财和陈永贵的带领下,先后组成“好汉组”和“老少组”等互助组,将全村多数农民组织起来。到了1949年,大寨村粮田面积达到877亩,粮食总产量72.57吨,比旧中国大寨村最高年份粮食亩产量(65公斤)提升了35%,人均占有粮食达到287公斤[5]206。1953年2月,陈永贵互助组转为初级农业合作社,入社农户30户140人。“初级社刚成立就制定了《大寨十年发展规划》,开启集体创业之路,决心治理所有沟沟岔岔”[10],要把“七沟八梁一面坡”的“三跑田”变成“三保田”(保土、保肥、保水)。1955年冬,大寨初级社转为新胜高级农业生产合作社。1958年8月24日,大寨村等7个高级农业生产合作社联合成立大寨人民公社(1961年改为大寨大队),在较短时间内实现了农业集体化。

沙石峪也是老解放区。1942年,成立沙石峪村党支部,张贵顺任书记。1947 年,沙石峪解放,是年10月完成土地改革,人均分配土地1.8亩。但严酷的自然环境没有改变,两极分化情形日趋严重。土地改革后两三年间,“全村有9户人家为了糊口卖掉了土地……其中3户又靠讨饭为生”[8]159。大多数男劳力外出做工,土地撂荒了,每年吃“返销粮”②几万斤。1951年春,张贵顺带领7户贫农创办了全村第一个互助组,商定了“定工记工、齐工找米”③责任制度,当年粮食亩产增加了60%。是年冬,张贵顺又带头试办了农业生产合作社,46户社员入社。1954年冬天,全村83户农户全部加入张贵顺合作社。自此,沙石峪开始治山、找水。1955年冬,沙石峪、大老峪、万子峪、豁口等4个村、7个初级社合并为高级社,编成13个生产队。1958年秋,沙石峪并入东旧寨人民公社。

海南岛1950年5月1日解放。1953年石屋村完成土地改革,1955年儋县建立农业合作社,胡松任中共石屋大队党支部书记。1958年成立农村人民公社时,石屋村171户936人,耕地只有2 127亩,其中水田765亩,旱田96亩,坡地275亩,经济林991亩;水利条件极差,70%以上耕地“靠天收”。1959年,一场罕见干旱使石屋村陷入生存困境,同时激发了石屋人创业激情。他们制定了“开荒造田、多种多收、五年内农民实现‘千元户的近期目标”和“10年内全村粮食亩产超千斤,大队总收入超百万元,全村实现‘五变①的长期规划”[5]216。是年10月3日,石屋村召开誓师大会,胡松带领130余人的突击队开赴山区,走上了“开垦荒山造胶园、凿渠引水造良田”的集体创业之路。

贡巴村的情况尤为特殊。碌曲县1949年解放,1953年成立碌曲行政委员会时并没有建立基层政府,而是派出了双岔、西仓、拉仁关、郎木寺4个工作组,工作组与部落头人配合行使基层政府职能。贡巴部落隶属双岔工作组。1955年6月,碌曲县正式成立。1958年初,藏区废除农奴制,实行民主改革和土地改革,部分利益受损的土司、头人不甘心失去土地和奴隶,在反动势力支持下,裹挟群众发动武装叛乱。贡巴部落又“陷入了叛乱与平叛剿匪的血雨腥风”[9]。人民公社运动后,全县划分为阿拉、双岔、光明(拉仁关)、红旗(西仓)、和平(艾玛)、跃进(郎木寺、尕海)7个公社,由111个村庄帐圈组成,村级行政组织由氏族部落过渡为生产大队和生产小队[10]。1961年建立贡巴大队,隶属同年建立的郎木寺公社,同时,成立中共贡巴大隊党支部,才让卓玛为书记,带领贡巴村走上创业之路。

二、大寨村崛起与农业学大寨运动

大寨村在农业集体化运动中就一直走在前列,但真正给大寨争得荣誉、并被政府和社会各界广为称颂的是大寨人所创造的两项标志性成就:一是利用集体力量,提前完成《大寨十年发展规划》(1953-1962),同时锻造了“大寨精神”,大寨村在山西省声名鹊起;二是以1963年战胜百年不遇特大洪灾,自力更生,在一片废墟上重新崛起,使“大寨精神”经受了新的考验,也为大寨红旗升起奠定了基础。

(一)大寨农田水利建设和农业生产业绩使其成为省特等模范和学习榜样

《大寨十年发展规划》的核心内容是治沟、治梁与整坡相结合的小型农田水利基本建设。流传全国的经典治理工程有合作沟(1953年)、后底沟(1954年)、麻黄沟(1959-1960年)、老坟沟(1963年)以及四战“狼窝掌”(1955、1956、1958、1972年)[5]209-210。1953-1962年10年间,大寨村投工投劳11万多个,开凿石头13万立方,担土80万立方米,垒石坝180多道、总长15华里(7.5公里),垒地椿2 800丈(折合约9 333米,打堰塘200亩,修成小型水库2座、盘山水渠2条、鱼鳞坑(微水池)3 000多个,4 700多块山地合并成了2 900多块,坡地修成水平梯田3 000多亩,新增土地80亩”②。大寨人在坡地修成水平梯田的基础上,年复一年建“海绵田”③,即土质疏松、吸水提墒、保水保肥保暖、耐干旱、稳产高产的高标准农田。这是大寨农业持续丰产的秘诀。1958-1962年,许多地方农业生产因公社初期的“左”倾错误而出现徘徊局面,大寨村不仅粮食年年增长,而且林业、牧业和工副业都有较快发展;三年严重自然灾害期间,大寨村因为恢复包工、包产、包投资和秋收后超产者奖、减产者罚的责任制度,反而增加了粮食和主要农产品产出,农民口粮和现金收入也不断增长(见表2)。

除了粮食等主要农产品增长外,大寨其他方面也成绩显著,如集体畜役力增加了,驴子由1953年的8头增加到1958年的25头,骡子由0增长到3头;集体工商副业逐步发展,1946年村民以小米入股办起全村第一个供销合作社,1949年开办大寨小煤窑厂,1955年与武坪、金石坡合并成一个供销合作社,1957年重新开办大寨供销社,1958年開办集体养猪场、粉坊;林果业也有了发展,1956年在武家坪的小磨沟栽种10亩苹果树,后用“以地换地”方式置换回大寨村,1963年大寨村制定了植树造林计划。上述成就使大寨村被评为山西省特等模范单位(1962年)、特等先进单位(1963年),学大寨在山西有了一定声势。

(二)大寨战胜特大洪灾重建家园的事迹催生全国农业学大寨运动

1963年8月,一场百年不遇特大洪灾降临大寨,“8天连降暴雨501.5毫米”“全村62%的房屋、79%的窑洞倒塌,村庄基本被毁”[11]16,120。大寨人垒起的梯田,除狼窝掌以外其余尽数被毁。危难关头,村党支部提出“先治坡,后治窝”口号,确定了不要国家救济粮、款和物资(“三不要”),做到社员口粮不少、下年生产投资不少、向国家售粮不少(“三不少”)[4]212原则。这一年,大寨人4次拒绝了救济,夜以继日地重建家园和恢复生产,粮食总产量210吨,亩产量372.5公斤,向国家交售粮食120吨,留足种子、饲料外,社员口粮人均200公斤,全村农林牧副业总收入65 402元。到农业学大寨前夕,大寨村粮食总产量增长到285.45吨,亩产量404.8公斤,向国家售粮150吨,人均口粮225公斤,各项经济指标(人均纯收入除外)超过洪灾以前水平。

大寨战胜特大自然灾害的事迹引起各方面的关注。1963年12月28日《人民日报》发表《大寨大队受灾严重红旗不倒》的文章。1964年1月陈永贵到北京向国务院汇报大寨战胜特大山洪灾害的情况、并向首都军民1万余人作报告。2月20日人民日报发表《大寨之路》,配发《用革命精神建设山区的好榜样》的社论。3月28日至29日,“毛泽东在邯郸听取中共山西省委第一书记陶鲁笳关于大寨的汇报,又看了《大寨之路》,说:‘看来农业主要看大寨”[12]。4月下旬至5月中旬,受周恩来总理委托,农业部部长廖鲁言率调查组在大寨调查21天,认定大寨是一个“政治、经济、组织、思想”四清的单位。12月,周恩来总理在第三届全国人民代表大会上的《政府工作报告》表彰大寨是农业战线的一个先进典型,传达毛主席指示:“工业学大庆,农业学大寨,全国人民学解放军”。全国农业学大寨运动自此展开。

(三)全国农业学大寨期间,大寨村续写了成就,也有深刻教训

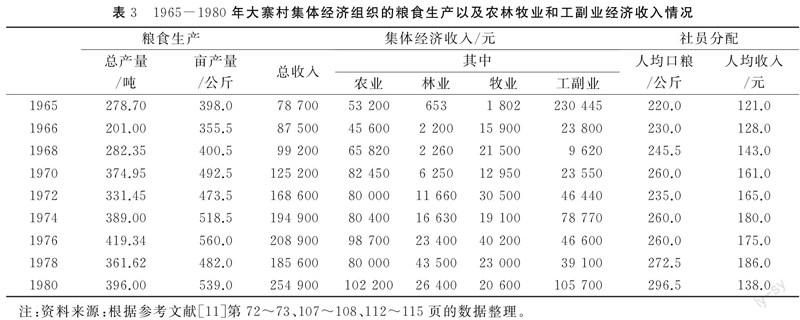

全国农业学大寨期间,大寨村续写的成就主要表现在农业环境持续改善,粮食产量、集体经济收入、社员分配等主要经济指标稳定增长。(1)农田水利建设方面,“海绵田”和水平梯田(“三保田”)分别增加到400亩和360亩,建成虎头山6个蓄水池,总容量7 000立方米;建成杨家坡水库、郭庄水库潜流3条引水干渠,总长度为32.5公里;铺设地下进水管道15公里,安装提水设备3套,420亩土地变成水浇地,占全村耕地总面积的55.2%。(2)村域生态环境持续改善,人工造林685亩,四旁植树5 210株,光秃秃的虎头山披上了绿装,森林覆盖率达到33%。(3)农业机械达到30余台(件),总动力达到493.7千瓦,耕地、播种、运输、加工全部实现机械化。(4)粮食产量、集体经济收入和社员分配持续增长(见表3)。在农业集体化30年时间内,大寨村这个100余户400多人的小村,向国家缴纳粮食3 600多吨。(5)农民居住条件改变。1963年洪涝灾害后,集体陆续新建瓦房、石窑900多间,村民告别了祖辈沿袭的土穴陋室。

大寨业绩一度轰动中国、影响到全世界,成为中国农业集体化时代最耀眼的“明星村”。“从1964年到1979年,大寨村共接待29个省、市、自治区近千万人(次)和来自五大洲134个国家的2.5万名外宾”[11],其中包括:党和国家领导人40多位,解放军高级将领40多位和一批著名科学家及艺术家;外国国家元首20多位、国外共产党领袖10多位以及联合国秘书长、国际友人和国外著名记者。

农业学大寨的历史功过,中共中央早有定论并划清了责任界线。中发〔1980〕83号文件指出:“大寨,在‘文化大革命以前,它的确是山西农业战线上的一个先进单位,是山区生产建设的先进典型”[1]1057。“全国各地学大寨的农业先进典型绝大多数在生产上建设上都是有成绩的,有贡献的。 ”“‘文化大革命以来,在山西省内推行大寨经验的错误以及由此造成的严重后果,山西省委已经承担了责任。就全国范围来说,主要责任在当时的中央”[1]1053-1058。大寨和大寨式村庄广大干部群众的历史贡献及所创造的“大寨精神”1964年12月,周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的《政府工作报告》中对大寨精神概括为“政治挂帅、思想领先的原则;自力更生、艰苦奋斗的精神;爱国家、爱集体的共产主义风格”。不应被否定。

三、沙石峪、石屋和贡巴3村集体创业的成就及社会影响

沙石峪、石屋和贡巴3村的地理区位、自然环境以及隶属各县解放时间、土地改革和互助合作运动展开时间有先后,因此,3村集体创业起步时间各不相同,且都晚于大寨。

(一)沙石峪村

沙石峪集体创业起步于合作社成立之时。1952年冬,48户农民加入张贵顺合作社[8]161。从1953至1955年,在遵化县水利部门的帮助下,沙石峪打了3眼井,结束了全村从山外运水的历史,耕地由997.05亩扩大到1390.05亩,有了10.05亩水浇地,全村粮食丰收,实现了自给自足,第一次向国家售粮2 800多公斤[8]162-163。1954年冬,沙石峪83户农民全部加入合作社后,全社出动50多个劳动力上山打果树埯埯,点种时挖的小坑。这种气概感动了群众,开山队伍扩大到100多人,苦战一冬,在石头上打出5 700多个一米见方的土坑,又发动全村男女老少挖出5 700多方土填进坑里,栽上了果树。第二年春,又战“黑石坨”,用同样的办法打了4 000多个坑,全部种上了果树。

1957年,遵化县委通知张贵顺去北京参观全国农业展览。回遵化后,张贵顺组织全村老少学习《愚公移山》,立志要做当代愚公。他带领村民用大锤砸、尖镐凿、双手挖,硬是把满地的青石板揭去一层,奋战十几天,挑土4 600多担,建成第一块3.2亩人造“平原”。1965年秋,全村105名青年动员起来,到五里外的山下挑土回村垫石板田, 连续奋战10天,累计行程5 000公里,建成聞名中外的“万里千担一亩田”沙石峪立有“万里千担一亩田 青石板上创高产”的石碑。1984年实行家庭承包经营责任制,这块田承包给李凤忠,他对这块土地十分珍惜。。从1966年到1971年,沙石峪村共投入劳动力1 180万个,搬动土石方1 760万立方米,凿通长254米“愚公洞”修建了村公路,将原23 000多块780余亩土地改造成5 029块、1 200余亩“大寨田”,打机井、建扬水站点,水浇耕地面积从0发展到795亩。

1965 年,沙石峪遭遇百年不遇大旱,连续253天滴雨未落。沙石峪人挑水83天,使全村800多亩地全部种上庄稼,粮食总产量达到19万公斤,亩产280公斤根据沙石峪纪念馆图片资料整理。。“1973-1978年5年间,沙石峪粮食总产量分别为30.5万公斤、35万公斤、44万公斤、47.5万公斤、49万公斤。他们用自己的双手创造了人间奇迹”[5]213。自1970年代初,沙石峪每年向国家售粮10万公斤,彻底改变吃“返销粮”的历史。

长年累月开山造田和兴修水利,沙石峪 “涌现出70多名硬汉子、31名铁姑娘、17名铁大嫂、13户全家红和一对红、兄妹红等家庭”[8]165,形成了一支群众性的愚公移山队伍。在村党支部带领下,这支队伍影响和带动全村农民创造了沙石峪村辉煌业绩,同时锻造了沙石峪“愚公精神”。1962年6月27日《人民日报》刊出《看愚公是怎样移山的》。1966年4月29日周总理陪同阿尔巴尼亚部长会议主席谢胡到沙石峪参观,总理称赞“你们才是当代的活愚公”“你们是中国北方农业的一面旗帜”。1975年,中央新闻纪录电影制片厂摄制彩色纪录片《沙石峪》, “千里万担一亩田、青石板上夺高产”的故事家喻户晓。

(二)石屋村

石屋村“三战燕子潭”与大寨村“四战狼窝掌”如出一辙。1959年冬首战“燕子潭”,苦战2个月,开荒山500亩,翌年春开垦3 000亩;1964、1965年冬二战燕子潭,开垦山地6 500余亩、填坑造田100余亩、引水上山造水稻田300余亩;1973年冬三战燕子潭,造小平原。到1978年,全村总耕地面积扩大到9 000亩,橡胶、水稻、水果、胡椒、咖啡等各种作物种植面积合计14 000余亩,基本实现了水利化和农业机械化:全村挖掘总长14 060米的排灌沟,开凿了总长197公里的引水渠,建成16座电灌站,将松涛水库的水引上52座山头,90%以上的农田有了稳定灌溉条件[5]216-217;全村共有汽车10辆,各种类型拖拉机37台,电动脱粒机103台,插秧机23部,各种农副产品加工机械99部,半机械化的田间运输机513辆。

石屋村域经济“以粮为纲、全面发展”,成为海南岛上最富裕的村。(1)粮食总产量、单位面积产量持续增长。到1978年,石屋村粮食总产量达到85万公斤,亩产达到660公斤,向国家交售37.5万公斤,平均每人提供商品粮250公斤。(2)发展以橡胶等热作为主的多种经营,加速集体财富积累。到农村改革前,石屋村开辟了117座山头,种植橡胶树20万株。1978年生产干胶125吨,其中99.5%达到一级干胶水平,收入78万元。橡胶林下套种粮食和其他经济作物,1961-1965年,平均每年套种粮食3 200余亩,年均产杂粮22万余公斤。(3)兴办工业。自20世纪60年代初至1978年,石屋村先后建起发电厂1963年石屋村第一组发电机发电并架设了覆盖全村70%农户的村电网。、大型橡胶加工厂、橡胶绉片加工厂、淀粉加工厂、石灰窑、物资仓库。村域产业兴旺的硕果:一是集体经济持续增长。1978年石屋村集体总资产500万元、现金积累100万元、集体经济总收入116万元、集体存款100万元、粮食存量50万公斤,成为名副其实的“百万富裕村”;二是农民收入和粮食分配稳步增长。到1978年,石屋村劳动力人均分配636元,户均存款800元,人均分配口粮自1965年就达到270公斤的水平。三是农民福利逐年有保障。1960年代中期,石屋村即办起村小学、托儿所、卫生所、广播站、文化室、电影队、招待所等。1976年石屋村率先实现农村社员养老制度,社员生病治疗费集体统一开支。村办学校全部免费,村民住房集体统一建设。

《海南日报》《南方日报》《人民日报》等媒体以及中央新闻电影纪录片厂都曾对石屋集体创业及其业绩进行了大量报道,全国小学课本有《石屋大队换新装》的课文。1969年,胡松在天安门城楼受到毛泽东主席接见,到石屋参观学习形成热潮,“我们石屋大队自1972年以来,先后接待了朝鲜、越南、阿尔巴里亚、柬埔寨、罗马尼亚、泰国、菲律宾等7个国家以及‘港澳同胞回穗庆国庆代表团的参观访问”。

(三)贡巴村

贡巴村崛起的转折点是村支部书记才让卓玛参观学习大寨村之后。1965年才让卓玛到大寨参观学习回村后,组织村党支部学习大寨精神,商定“贡巴草原全面建设规划”,要求“两年建成定居点,实行定居游牧;三年实现棚圈化,保畜度好冬春关”[12]27。

贡巴学大寨的主要业绩:第一,草原灭鼠恢复植被。自1964年至1969年,“贡巴大队打了六次灭鼠保草的人民战争,重点地带反复灭了三、四次”[12]30。贡巴草原植被恢复,破解了牛羊“秋肥、冬瘦、春死”靠天养畜的格局。第二,攻克青藏高原牧草高产关。贡巴大队经过反复试验,发明了“羊群小搬圈、培育割草场”的办法,培育高产割草场400亩,亩产达750公斤,是一般草场的4.6倍[12]32。第三,提高草原载畜量,探索牧业机械化。到1973年,贡巴草原牧草载畜量比1961年提高近1倍,进入到“4.4亩草场1个羊单位行列(1马折5羊、1牛折4羊)” [12]35。同年,全大队拥有拖拉机、发电机、剪毛机、割草机、饲料粉碎机、奶油分离器等各种畜牧业机械28台(套),初步实现了牧业机械化或半机械化。第四,改逐水草而居的游牧为“定居游牧”。1966年,贡巴大队自力更生修建定居点,并在定居点周边修棚打圈,他们把国家补助的10 000元经费[12]53让给了其他大队,依靠自己的力量完成了建设任务。至1978年,大队建起民族小学,适龄儿童入学率达90%以上;建立卫生所,生产队配备保健员、建立季节性(牧忙)托儿所;牧民彻底告别“寒冬腊月依偎牛羊取暖”的悲惨生活。

探索建立牧业生产经营管理制度是贡巴村取得业绩的重要原因之一。全大队4个生产队牲畜,以类(种类、公母、大小、本土种与改良种等)分群,共分成64个畜群;再以畜群定人,分成35个放牧小组,放牧小组的人员配备根据季节需要,夏、秋季全大队共配备118名放牧员,每组平均3至4人,冬、春季全大队配备156人,每组平均4至5人,羊群组则保证5人以上。每个放牧小组配备1名炊事员料理组内生活和内务。放牧小组适应“定居游牧”生产需要,是贡巴大队社员政务管理、学习、生产生活的基本单元,除生产责任制度之外,还建立了生产计划、财务管理、评工计分、实物保管、畜产品分配等一套管理制度。

1970年6月《甘肃日报》报道了贡巴大队先进事迹。1971年贡巴大队作为牧业学大寨的先进典型,参加了在广州举办的中国出口商品交易会展览。1973年7月14日《人民日报 》报道了《“牧区大寨”女支书——才让卓玛》,是年9月《战斗的贡巴草原》[12]由甘肃人民出版社出版。1974年甘肃省委召开全省牧区工作会议,发出全省“农业学大寨、牧业赶贡巴”的号召,西藏及四省藏区纷纷派代表到贡巴大队学习取经,贡巴村成为全国畜牧业建设的时代标杆。

四、4村沉寂、二次创业和重新崛起

1980年代初期,农业学大寨运动结束后,大寨和大寨式村庄进入沉寂时期。1991年11月,中共十三届八中全会通过《关于进一步加强农业和农村工作的决定》,提出“建设有中国特色社会主义新农村”的历史任务。1998年10月,中共十五届三中全会《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》制定了“从现在起到2010年,建设有中国特色社会主义新农村的目标”。2005年11月中共十六届五中全会把“建设社会主义新农村”上升为国家长期战略。在这个过程中,大寨和大寨式村庄先后进入第二次创业和重新崛起的新阶段。

(一)大寨村

大寨村重新崛起,郭凤莲功不可没。1982年10月大寨村实施家庭承包经营责任制度,其特色是:土地承包到户;种子化肥农药购买、机械化耕作、水利设施维护和灌溉、粮食翻晒和收购等环节,都由村农机服务队、水利服务队、农技和农业专业服务队统一实施;土地收益归承包农户。这种方式一直延续至今。

1991年11月,郭凤莲回村担任党支部书记,翌年成立“大寨经济开发总公司”,郭凤莲任总经理,下设办公室、农业公司、工业公司、贸易公司,建立集团公司党委会、大寨村党支部(2012年起改为村党总支)、村委会、董事会一体化管理体制。系列措施激发了工业兴村活力,至2006年大寨集团控股、参股、合作的企业达到20家,涵盖煤炭、化工、建材、服装、酿酒、農产品加工等行业。到2012年,大寨村经济总收入中,第一产业占0.14%,第二产业占98.79%,第三产业占1.07%,工业已成村域经济支柱。经过产业结构调整,至2021年饮品饮料加工业成为大寨村主导产业,年产值2亿多元。

工业兴村阶段,大寨村没有放松其他产业发展。至今,大寨村以现代农业为基础、以工业为主体、旅游业为主导、服务业为支撑,多业并举、协调发展,村域经济快速崛起,村庄跻身全国著名经济强村行列。(1)山水林田综合治理方面,“大寨田”保有400多亩;投资200万元、投工2.6万个,建成“团结沟”坝塘水利工程,可满足3 000亩耕地和林地用水需求;继续植树造林、退耕还林,到2021年笔者再次入村调查时,大寨村绿化面积2 000多亩,森林覆盖率70%左右,评为山西省生态村。(2)推进农业现代化方面,建立以大寨村为中心,覆盖附近村庄的大寨科技农业示范园区,面积扩展到20平方公里,覆盖周边村庄。(3)村域旅游业兴起,成为支柱产业之一。截至2021年6月大寨景区被评为国家AAAA级旅游景区、山西省五大著名特色旅游景区之一、农业部全国休闲农村与乡村旅游示范点,全村农家乐48家,民宿20家。至2020年末全村总产值2.6亿,上交税收1 000多万元,村集体经济纯收入2 300万元,农民人均纯收入2.6万元。

大寨村域经济可持续发展也面临新挑战。“大寨水泥厂转成混凝土搅拌厂,煤矿等资源型企业关停,村企业合作厂家、生产基地也在调整,影响了企业产值和利润”;受产业结构调整、疫情等多方面影响,村域经济总量有所下降。2020年村域经济总收入和上缴利税比2011年分别下降41%和37%。好在大寨村经济实力雄厚,村民收入水平仍保持上升态势。

(二)沙石峪

1983年秋收后,沙石峪村按“统分结合”原则实施承包制度:集体耕地、果树按人头均分到户;山林、机械、水井、房屋等集体财产仍由集体统一管理。1985年3月沙石峪加强“统”的职能,设置村经济联合社,下设水电、林果、农技、供销等各项服务组织,实行有偿服务。

沙石峪支柱产业是葡萄种植和旅游业。两大产业起步早、结合早。1979年张贵顺随团考察阿尔巴尼亚时喝了葡萄酒,有了建设葡萄沟和酒庄的设想。1980年沙石峪在麦子地里试种葡萄40亩。到1983年实行家庭联产承包制之前,全村葡萄种植100亩。1986年沙石峪村葡萄总产量达到20多万公斤。2011年11月流转土地400亩建设葡萄园和酒庄。为延长葡萄产业链,陆续组建沙石峪葡萄专业合作社,注册“沙石峪葡萄”商标。在葡萄产业发展过程中,葡萄采摘、农家院等旅游项目也发展起来。2005年10月沙石峪村成为唐山市人民政府确立的“农业旅游示范基地”。2006年6月国家旅游局确立沙石峪村为全国“农业旅游示范点”。2009年建成“沙石峪纪念馆”(后更名为“沙石峪陈列馆”)。2014年以来连年举办葡萄文化节,每年吸引数十万游客前来观光旅游。2019年9月“沙石峪陈列馆”入选中宣部新命名的39个全国爱国主义教育示范基地。

沙石峪村植树造林、绿化荒山、改善生态环境和发展多种经营的历史较长。张贵顺生前有“三个一百万”的梦想(村集体要种100万株树、产100万斤(50万公斤)果、收入100万元)。2011年,老书记的梦想变成了现实:100万株树形成的森林郁郁葱葱;葡萄、李子、杏子、核桃和其他水果,年产50万公斤果;全村农民可分配总收入549.9万元,大大超过每年100万元收入的目标[5]242。“2020年沙石峪已建成1 200亩玫瑰香葡萄园,年产量180万公斤,产值2 000万元,纯增经济效益600万元”[13]。

(三)石屋村

1979年,随着领头人胡松的调离,一些争议性意见开始出现。“1981年,县委工作组进驻石屋村,想让村民继续走集体化的老路,但终究没有实现,在村民的强烈要求下,县委工作组离开石屋村,石屋分田到户,一个学大寨的典型也在此划上了一个句号”[14],从此沉寂下来。

2006年12月沉寂多年的石屋村迎来转机,中国人民大学乡村建设中心与儋州市合作,成立新农村建设试验区,同时成立石屋社区大学,这里再次受到社会和媒体关注。社会主义新农村建设以来,石屋村弘扬“爱村、厚农、务实、奉献”的村干部精神和“信念坚定、艰苦创业、科学求实、敢于担当、为民奉献、清正廉洁”的胡松精神,一步一个脚印向前发展。

目前,村域主导产业是热带农业和乡村旅游业。2016年4月“中国村官精神馆”在石屋村建成开馆,石屋村成为儋州市党员干部学习教育基地、海南省红色旅游村示范点。随着知名度不断提升,胡松精神再次得到认可。目前,石屋村还建成“胡松纪念馆”“吴仁宝纪念馆”“海南十大最美村官馆”“中国村官精神艺术馆”“乡愁文化馆”“红色民宿”“田园休闲小站”“公社食堂”等多个区域,拥有“教育培训、会议会展、红色旅游、生态农业体验、电影拍摄基地”5张名片。

由于石屋村旅游业起步晚,与特色农业融合程度不高,目前还不是村域支柱产业。到2020年农民人均收入17 650多元,村集体收入仍然不高,要进入经济强村序列、重现“海南岛上最富裕村”的辉煌,石屋村还有很长的路要走。

(四)贡巴村

1983年,贡巴村实行集体草原家庭承包经营,以户为单位、按人平均分配草原,人均草场面积167.3亩。在随后几十年的变迁过程中,部分农户因种种原因陷入贫困,贫困发生率一度高达27%。2019年4月碌曲县被批准脱贫出列。在此过程中,贡巴村贫困户、贫困人口全部脱贫,进入到巩固脱贫攻坚成果与美丽乡村建设衔接的新阶段。

贡巴村完成巩固脱贫攻坚目标任务并与美丽乡村建设有效衔接的主要做法。一是传统畜牧业和现代畜牧业融合发展。一方面,修复草原,发展生态畜牧业。至2021年6月全村累计修复草原18万平方米,种植优质牧草450亩,禁牧面积5万亩,全村25.93万亩天然草原中,可利用草原面积占比95.1%,草畜平衡面积占比79.7%,村民人均可利用草场面积163.7亩;另一方面,调整畜牧业结构,改善藏羊品种,建设“智慧牧场”,实现牧场信息化科学管理。至2021年7月全村藏羊良种化率80%以上,羊羔成活率由63%提升到88%。二是把安多藏区文化、“牧業学贡巴”精神、高原草原风光的优势结合在一起,促进文旅产业融合发展。安多藏区民族文化独特,贡巴草原面积大、环境优美,又具交通区位优势,2020年,甘南藏族自治州委、州人民政府将贡巴村确定为“全州旅游发展标杆村”。截至到笔者调查时(2021年7月),贡巴村已完成街面整体改造,新建建筑20栋共11 000平方米,改造建筑11栋,生态修复18万平方米。旅游业正在成为贡巴牧民增收的新产业。2020年全村共有283户12 837人,外出务工83人,村集体当年经营收益6.8万元,牧民人均可支配收入1.1万元。三是改革生产关系,培育畜牧业新型经营主体。贡巴村改革生产关系,通过合作社把承包牧户重新组织起来。目前,全村成立了16家牧民养殖专业合作社,280户牧民全部加入各个合作社。4 个村民小组都注册成立一家养殖或旅游专业合作社,吸收全组牧户为成员。贡巴村牧民抱团发展,基本收入有了保障,村域经济持续发展可期。2020年合作社效益分红覆盖脱贫户55户,户均增收1 000元。其中,诺尔勒种公牛培育农民专业合作社共分红65万元,户均5万元;山里源养殖专业合作社分红21 000元;洋祺牦牛藏羊繁育农民专业合作社联合社为牧户发放繁育的藏羊羔14只。

五、结论和余论

(一)大寨和大寨式村庄变迁发展的基本经验

1.社会安定、政治清明、产权明晰而有保障条件下,农业环境恶劣和极端贫穷困苦等不利因素可以转化为村域发展动力。在农业资源环境恶劣、贫穷困苦两大制约因素中,前者是大寨和大寨式村庄面临的共同难题却不具普遍性,平原、湖区、丘陵以及宜农山区、高原有为数众多的条件优越的农耕社队;后者是当代中国所有村庄变迁发展无一例外的起始条件。1949年新中国成立时,全国农村千疮百孔、农业衰败、农民几乎都是绝对贫困人口,农村居民家庭恩格尔系数98%以上。直到国民经济恢复的1952年,贫困发生率才下降到95%,农村贫困人口仍有4.78亿人[15]。需要感知和反思的问题是:为什么农业资源环境恶劣、贫穷困苦的大寨和大寨式村庄反而能够成为农业生产先进典型?为什么大寨和大寨式村庄在新中国成立之前没有发展?前一个问题可以用穷则思变、“贫贱忧戚、庸玉汝于成”的历史经验予以解释;后一个问题,涉及许多原因,其中社会安定、政治清明、产权明晰是主要条件。新中国成立实现了民族解放和国家独立,农村社会空前安定;以土地改革为中心的一系列重大社会经济变革,农民获得了土地,生存发展权得以保障;执政党政治清明,人民政府清廉、干部清正,获得了农民高度信任。这是广大农民群众以饱满热情和积极姿态投身社会主义革命和建设的总根源,也是大寨和大寨式村庄迸发“战天斗地”意志,将不利因素转化为村域发展动力、创造辉煌业绩和创立大寨精神的总根源。

2.大寨和大寨式村庄兴衰沉浮是村域领头精英和创业农民群体行为顺应时代潮流与否的结果。经典案例显示:4村都有一个出色的集政治家、企业家、实干家于一身的领头精英,都具有强烈的集体主义、社会主义行为偏好。陈永贵、郭凤莲、张贵顺、胡松、才让卓玛等既是村支部书记,又是中国共产党全国代表大会的代表、全国人民代表大会的代表、全国农业劳动模范,都曾在党政部门担任要职;4村领头人无一例外的顺势而为,将重大社会或制度变革所激发的动力成功转化为村域发展活力。值得注意的是:领头精英个体作用是有限的,4村都很好地发挥了基层党组织作用,十分注意培养与领头人同甘共苦的创业农民群体;再利用群体力量,带动更多人将领头人的思想、作风转化为村庄精神品格。具备上述条件,村域发展;失去上述条件,村域停滞甚或衰退。

3.集体行动和集体经济将长期存在,“责任制度-大寨精神”相融合能够保障其生产效率。4村实践证明:在严苛的自然环境约束下发展生产,农户家庭力量是有限的,改善农业生产环境和基础设施条件需要集体行动。拓展研究发现,在成文历史领域里,“以群体力量和集体行动弥补个体力量不足的集体生产方式,自上古社会、中世纪至近现代社会从来没有消失过”[5];集体经济的存在与意识形态和“主义”没有关系,中国社会主义农村集体经济未确立之前,村庄集体经济是以宗族公田祠产、村社公有、户际伙有共耕与互助合作等形式存在的;与大自然和人类无止境的欲望相比,农户家庭的力量永远是弱小和不足的,集体经济将长期存在。经典案例显示:4村集体生产出现后即不约而同建立了责任制度。沙石峪村第一个互助组成立之际,即商定“定工记工、齐工找米”;大寨村因为恢复包工、包产、包投资和秋收后超产者奖、减产者罚责任制度,在三年严重自然灾害期间增加了粮食和主要农产品产出;石屋村总结成功原因时,把“建立四层承包经营管理体系和责任制度”作为三条基本经验之一;贡巴村建立了以放牧小组为单元的牧业生产责任制度。4村之所以取得辉煌业绩,主要在于责任制度与大寨精神相融合,有效克服了集体生产中偷懒、窝工和“大锅饭”弊端,产生了“社会助长和趋同效应”,提升了集体生产效率。大寨精神是大寨和大寨式村庄共同创造,中国共产党培育、总结和推广的时代精神,是中华民族勤劳勇敢、自强不息的民族精神和我党倡行的社会主义、集体主义、爱国主义相结合的产物。实现乡村振兴、高质量發展和共同富裕目标,尤其需要坚持和弘扬大寨精神。

(二)村域经济变迁与可持续发展的基本规律

1.村域经济活力由村域资源环境、“制度-组织-精英”活力共同决定。村域经济活力是指行政村域经济体系的自我发展力和再生力。抽象“大寨和大寨式村庄变迁发展经典案例蕴含的基本经验”,得出几点结论:(1)资源环境不是村域发展活力的决定因素,但却影响着村域发展的潜力;4村发展水平无不受资源环境的制约,集体创业、再创业的每一环,离不开资源环境的改造、修复和保护。(2)资源环境发展活力涌流需要三方面因素共同作用,一是社会安定、政治清明、产权明晰而有保障的政治和制度环境;二是高度依赖村域组织和领头精英的作用,三是“责任制度-大寨精神”有机融合,其中任何一个因素消失都会消减村域发展活力。我们把这种活力简称为“制度-组织-精英”活力,这是大寨和大寨式村庄活力的源泉,也可以用来解释那些“资源环境富足型贫困村”现象。

2.村域经济水平及贫富分化与集体经济、农户家庭经济、新经济体发育及相融程度正相关。村域集体经济和农户家庭经济是与村域长期共存的两大经济主体。 经典案例显示:农业集体化时代,村域集体经济一枝独秀,农户除了“自留地”和极少数畜禽养殖外,家庭生产功能基本消失,其他经济主体也不存在。这一时期,4村发展水平相当,村集体成员之间贫富差别小。以家庭承包经营为基础统分结合的双层经营体制创立之后,村组集体经济传承发展,农户家庭经济恢复发展,此外“出现了既不属于农户经济、也不属于村组集体所有制经济的新型经济联合体,村域微观经济主体演化为三足鼎立之势”[6]。这一时期,村域微观经济主体分化引致村际差异和村集体成员内部贫富分化。大寨村、沙石峪村在家庭承包过程中坚持了“宜统则统、宜分则分”原则,在土地承包到户的同时,更多地保留了村集体企业并成功转型,“乡镇企业异军突起”、逐步升级为现代企业,成为村域经济引擎,村庄步入全国经济强村行列;另外两村因为“承包到户”过于彻底,集体积累和企业都瓦解了,集体经济一蹶不振,新经济体成长缓慢,丧失了村域经济活力,进而影响了农户收入和村域经济整体水平。

3.村域产业的多样性、根植性对村域经济韧性及可持续具有决定性作用。村域经济韧性是行政村域经济系统应对自然资源环境、宏观制度、产业政策和市场需求变动等冲击扰动的恢复能力。村域经济韧性可从村域资源环境、产业多样性、根植性等方面加以评价。从4村实践看,在“以粮为纲”的农业生产时代,4村都以农(含林牧业)为本、多业并举,比如:石屋村粮食生产与以橡胶等热带作物为主的多种经营、兴办工业,率先探索村域一二三产业融合发展格局,从而加速了集体财富积累和农民收入增长,成为海南岛上最富裕的村庄。4村支柱产业都具有根植性,北方山区的玉米和小杂粮、南方水稻和橡胶、青藏高原的牦牛和绵羊,支柱产业地域标识特点明显,是4村都能创造产业兴村奇迹的原因之一。改革开放以来,4村支柱产业转型升级的差异,导致村域经济发展水平的差异。大寨村以农业本底、工业主导、旅游业支撑,因此进入全国著名经济强村行列;沙石峪、石屋和贡巴三村都以特色农牧业与旅游业结合的产业为支柱,其中,沙石峪特色农业与旅游业融合发展已显规模效益,村域发展水平较高;石屋、贡巴两村特色农业、畜牧业与旅游业融合发展尚在起步阶段,支柱产业转型升级局面尚未出现,村域整体发展水平不高。实践证明:是否循序渐进、把村域产业转型发展牢牢钉在先前基础之上,是否有效利用先前资源、资金、资产以及产业知识、技术积累,选择既符合时代特点、又适合本村实际的支柱产业,是影响村域经济发展水平强弱和差异化的主要原因。

参考文献:

[1]中华人民共和国农业委员会办公厅.农业集体化重要文件汇编(1958-1981)[M].北京:中共中央党校出版社,1981.

[2]社论.农业靠大寨精神——祝全国大寨式农业典型展览开幕[N].人民日报,1965-11-01(01).

[3]习近平.在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社(单行本),2021.

[4]宋洪远,王景新,冯开文,等.近代以来中国农村变迁史论(1949-1978)(第三卷)[M].北京:清华大学出版社,2019.

[5]王景新.村域集体经济:历史变迁与现实发展[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[6]王景新.村域经济转型发展态势与中国经验[J].中国农村经济,2011(12):4-13.

[7]王景新,郭海霞.农民市民化:中国10个著名经济强村实证研究[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2014,36(01):55-61.

[8]《当代中国的农业合作制》编辑室.当代中国典型农业合作社史选编(上、下册)[M].北京:中国农业出版社,2002.

[9]王莉芳.“牧区大寨”女支书才让卓玛的故事[EB/OL].(2021-07-05)[2021-08-11].https://new.qq.com/rain/a/20210705A0B7W900.

[10]王录仓,李巍.藏族部落-寺院-村落“共生”效应研究——以甘南州碌曲县为例[J].经济地理,2015,35(04):135-141.

[11]王俊山,李成民,李新文.大寨村志[M].太原:山西人民出版社,2003.

[12]甘南藏族自治州革命委员会,碌曲县革命委员会.战斗的贡巴草原[M].兰州:甘肃人民出版社,1973.

[13]李玉杰.遵化沙石峪:昔日老典型再绽新风,河北共产党员网讯记者[EB/OL].(2020-10-16)[2021-06-21].http://www.hebgcdy.com/dfpd/system/2020/10/13/030460125.shtml.

[14]于伟慧,霍筱薇.“海南岛上的大寨”:儋州石屋的命运沉浮[N].海南日报,2008-12-29.

[15]王景新.中国共产党百年乡村建设的历史脉络和阶段特征[J].中国经济史研究,2021(04):13-25.

Experience and Laws of the Change and Development of Dazhai and Dazhai-style Villages

——Case Studies of Dazhai,Shashiyu,Shiwu and Gongba VillagesWANG Jingxin LI Linlin YING Shanting

(1.Institute of “Two Mountains” Theory,Huzhou University,Huzhou,Zhejiang313000;

2.Land Academy for National Development,Zhejiang University,Hangzhou310058;

3.Zhejiang Institute of Standardization,Hangzhou310007,China)Abstract:On the basis of sorting out the development history of changes in the four sample villages in the past 70 years,investigating and researching the four classic cases in depth,this article abstractly analyzes the inevitable,essential and stable relationships among the elements of village change and development by perceiving and reflecting on the experience contained in the classic cases.It holds that disadvantages such as poor agricultural environment and extreme poverty and hardship can,under certain conditions,be transformed into a driving force for village development.The rise and fall of villages depends on whether the behavior of the villages leading elite and their fellow farmers who share the same hardships is in line with the trend of the times or not.The integration of “responsibility system-the spirit of Dazhai-the group effect of fellow farmers” can guarantee collective production efficiency.This is the Chinese experience embedded in classic cases,of which the general rules contained are as follows:the vitality of village economy is determined by village resources and environment and the “institutional and organizational elite” vitality;the level of village economy and the differentiation between rich and poor are positively correlated with the collective economy,the household economy of farmers,and the development and integration of new economies;the diversity and entrenched nature of village pillar industries play a decisive role in the resilience and sustainable development of village economies.Finally,to achieve the goals of rural revitalization,high-quality development and common prosperity,we need to adhere to and promote the spirit of Dazhai.

Key words:Dazhai;Dazhai-style village;the spirit of Dazhai;village evolution and development

(責任编辑:王倩)