“双减”背景下小学数学课堂学习共同体新范式的建构研究

2022-05-30罗华清

罗华清

小学课堂教学一直都奉行灌输的教学方式,教师在课上讲授新的内容,学生认真听课,但是这种教学方式往往会让教师和学生割裂,学生和教师无法更好地互动,也就无法学到更多的知识。基于此,本文分析“双减”政策背景下小学数学课堂学习共同体新范式的构建策略。

传统的小学数学课堂多存在师生沟通严重不足的问题,学生只负责在下面听课和回答问题,教师负责讲课和提问,教学时只有单边互动等,根本无法有效地激发学生的创新思维,这种“填鸭式”的教学方式往往会增加学生的负担,和“双减”政策是不相符的。为此,教师需要在互动教学的基础上相互沟通,最终在共同学习的基础上促进师生共同进步。

一、“双减”政策

“双减”政策指的是通过采用一系列手段来减轻学生在义务教育阶段的作业负担和校外培训负担。为了深入贯彻党的十九大和十九届五中全会的精神,切实提升学生的学习水平,规范校外培训,中共中央办公厅、国务院办公厅下发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,并要求各地根据自身实际情况贯彻执行。

作业是学校教育和教学管理的重要环节,也是课堂活动的必要补充,但是有一些学校会出现作业数量过多、作业质量不高和功能弱化等不同类型的问题,所以最终作业不仅不能起到巩固的作用,更会无故占用学生的正常锻炼和休息的时间,所以“双减”政策的实施能解决学校在作业方面的一些问题。

二、学习共同体模式

多数学生都会选择在小学数学课堂中通过合作的方式进行学习,最终更好地培养学生的交流能力和创造性思维,但是很多教师并不知道要如何在明确学生个体差异的基础上更好地根据学生的个人特点来促进学生更好地发展,即便是采用小组合作的学习方式都缺乏一定的整体性和可持续性。因此,教师需要让“学习共同体”发挥应有的作用,让学生可以在小组合作的基础上获得更大的进步,师生之间也可以形成比较融洽的合作关系,懂得围绕一个问题进行交流和思考,真正实现互帮互助和互相鼓励,最终更好地激发学生的潜能,让他们实现共同发展。

三、“学习共同体”模式实施的策略

(一)构建倾听与对话的关系,引出问题

听讲也是学习的一种重要途径,在共同体的基础上多数学生可以借助思考和倾听来学习新的内容,更可以通过合适的补充和评价方式来发表自己的见解,最终形成具备对话性质的交流方式。

第一,教师可以从一开始就认真倾听,重点要在课堂内部建立相互倾听的关系。例如,教师在讲解三年级上册“多位数乘以一位数”的知识点时,可以说:“同学们,下面让我们来熟悉演算的过程。”在说这句话时,教师应该注意学生的反应,并认真观察每个学生的动作、表情和用心程度,捕捉学生的想法,最终让学生获得更好的进步。

第二,教师需要指导学生认真倾听同伴的声音。同样,在学习三年级上册的知识“分数”时,教师可以让学生站起来分享自己对分数的理解,例如“我明白了剛刚这位同学所说的分数的运算方法,他说得非常清楚,意思是……”这样能够指导学生分享属于自己的想法,并认真评价同学的发言,从而引导学生学习相关知识点。

第三,要懂得将不同学生的对话串联起来,并借助学生的对话来了解他对知识的掌握情况。可以用类似语句:“这位同学的发言对你有什么启发?”“你能理解他的意思吗?”这样的话语来进行启发,并直接对其评价。

第四,注意让每个学生在发言之后都进行思考,可以让同桌来互相讨论不同的问题。例如,在学习一年级上册的“连加连减”时可以让学生通过摆弄数学教具的方式来进行加减计算。一个学生提问:“你觉得加法和减法之间有什么关系呢?”另外一个学生回答:“加法和减法其实就是表现了多与少之间的关系。”教师也可以在之后让每个学生都说出自己同桌刚刚讲的话,这种互相交流的方式其实是共同体学习的一个重要表现形式。

在共同体模式下,教师和学生都有表达自己的机会,可以通过相互讨论来更加高效地进行应答。这种师生互相交流的模式省去了学生做大量作业的困扰,学生学习起来更加轻松,也符合“双减”政策的精神。

(二)以问题为中心开展合作学习

要让“学习共同体”的模式发挥应有的作用,一定要让学生围绕同一个学习目标来进行学习,教师也要懂得将不同的内容结合在一起来引出新的问题。

1.教师整合问题促进组内合作学习

共同学习关系的核心就是通过彼此倾听来提升对话活动的效率,教师可以将细碎的问题整合起来让大家合作共同解决问题。例如,在学习三年级下册“统计表和条形统计图”这个知识点时,教师可以问学生:“同学们,请你们想一下条形统计图可以被用在哪些不同的场合?”“目前常见的统计方式除了条形统计图还有哪些?”其实这样的问题虽然看起来非常大,但确实可以让学生通过相互合作来明白条形统计图的使用方法,最后教师再讲述与统计有关的知识点,这样能够培养学生的学习能力。

2.让学生提出问题来促进全班合作

第一,教师可以引导学生结合知识点本身来提出问题,并在直接解决问题的基础上让学生学会深入思考。例如,同样在学习“小数的意义”知识时,势必要扩充小数部分的数位,在刚刚扩充数位的顺序之后一个学生就提出:“十分位、百分位、千分位哪个数位更大?”其实这个问题是为了分析哪个数位会更高,这个提问是非常大胆的,其中也蕴含了很多不同的数学知识。其中有一个学生就回答:“如果将一块蛋糕平均分给10个人,每个人得到的不多,如果将其平均分给30个人,每个得到的就会不更少。”其实这样一种推测是非常正确的,它可以让每个学生都更加容易理解小数十分位、百分位和千分位数目的大小,如果平均分的份数越多,每一份得到的就越少。其实学生相互讨论之后可以互相进步,共同成长。学生本人的合作意识也会在此过程中有所提升,最终才能够实现更好的自我发展。

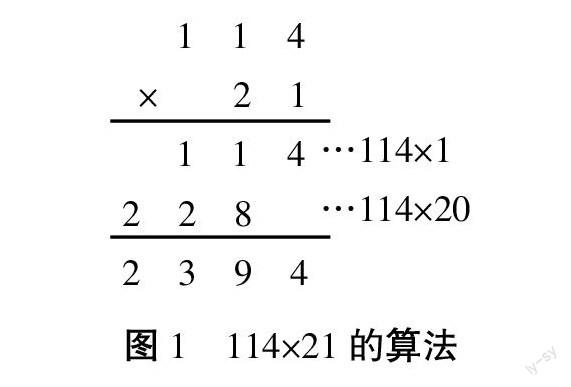

第二,教师可以结合学生的提问进行分析。学习的过程其实就是在不断交流的过程中进行思维碰撞的过程,一名优秀的教师在构建共同体学习时应该结合学生的发言进行提问。同样,在学习“三位数乘以两位数”时可以让学生根据自己的思考来交流计算,其他学生也需要根据自身的发言来提出并补充疑问。图1显示了学生在相互讨论之后所得出的三位数乘以两位数的算法。

■

图1 114×21的算法

一位学生介绍计算“114×21”的算法,并直接说明自己先算的什么后算的什么。“228为什么要写在千位、百位和十位上?”实际这时的计算是2280,但是这里的0却被省略掉了。“那么为什么这里面的0可以省略呢?”直接用114×2就可以省略了,这也是一种计算方式。

学生的对话环环相扣,每个问题都直指关键的环节,其实这种问题和回答的模式不僅提升了彼此合作以及学习的能力,又让学生可以进行深入思考,于是更多学生就可以在交流互动的过程中明确三位数和两位数乘法的计算规则。这种小组合作的学习模式也确实能提升学生的学习效率。

3.让“学困生”提出自己的困惑

到了高年级,很多学生在学习数学时会感觉非常吃力,因为数学知识变得更加抽象。因此,在学习共同体的模式下,学困生要懂得提出自己学习上的困惑。例如,在学习“小数的意义”这个知识点时,学生可以借助米、分米和厘米来直接加深对长度单位的认识,教师可以让学生说出自己的疑问,一个数学学得不太好的女生说:“我不明白为什么0.1米是1分米。”后来她的同伴都想为她解答:其实就是因为分米和米之间存在着十进制的差距。还有的学生告诉她:“把1米平均分成10份,其中一份就是1分米,也就是0.1米。”其实这个女生最大的障碍是不能够理解小数,也就是她并不明白0.1就是十分之一,最终她在同学的帮助下更好地理解了知识点。

(三)在“学习共同体”模式下评价

多数数学学困生对数学的学习缺乏兴趣,其实并不是真正的智力因素,而是教师没有对学生直接进行关爱,所以学生缺少成功的体验,因此可以借助评价来帮助学生发现自身的优势,并在共同体学习的氛围中建立自信心,这样才能够促进学生更好地成长。

1.健全学生数学课堂评价机制

教师要做到学习的设计工作,在设计时不仅要考虑学习的目标和流程,更需要重点思考教学评价的内容,如也可以借助“为你点赞”的活动来让学生互相点赞,激励学生参与到小组研讨工作中,并在相互分享的基础上在小组内部建立共同激励机制,并让全班学生实现螺旋上升发展。

教师可以借助课堂评价体系让其发挥应有的作用,从而让点赞的过程变得更加丰富和深刻。例如,重点在进行小组合作探究时可以让同伴之间实现真正的赞美,教师可以在解决不同问题时给予不同的学生“敏感性”提问,并根据每个学生的具体情况来给予点赞,这也体现了因材施教的教学理念。

2.关注学生的评价体验,让学生学会愉快学习

第一,借助“点赞榜”来引导学生学会自我管理。第二,借助小组评价的方式让学生形成学习共同体。第三,借助激励性的语言增强学生的自信心。第四,以亲切的动作来为评价助力,以便更好地增强教师的亲和力。第四,通过设置跟踪评价来尊重不同学生之间的差异。例如,同样在考查学生“10以内的连加连减”这个知识点时,教师可以借助“2+3+2”这样的题目来检验学生是否掌握了最基本的数学知识,并借助“1,2,3,5,8,( ),( )”这样的题目来拔高题目的难度,我想这样不同层次的学生都可以得到锻炼。

(四)重视学习共同体教学,发挥同伴互助的功效

多数小学生都活泼好动,面对较枯燥和抽象的数学知识自然不能够产生兴趣,所以即便教师非常重视互动和交流也非常容易对数学的学习产生抵触和厌倦的情绪。为此,教师在构建学习共同体时应该注意营造良好的课堂氛围,并借助轻松的课堂氛围来带动学生的情绪,让学生在更加放松的氛围中更好地学习,最终达到快乐教学的目的。

例如,教师在为学生讲解“认识人民币”这一知识时就可以让学生结合生活实际来进行学习。正因为很多学生在平时的生活中经常接触人民币,甚至经常进行支付活动,所以教师在为学生布置学习共同体教学时就可以要求学生从生活实际入手,并以小组为单位来收集人民币再进行探究。在这样的氛围下,学生往往更愿意投入时间和精力,这样才能够对所学的知识有全面的认识。在正式上课时,教师也需要更多地鼓励和赞扬学生,让学生更加愿意向教师分享自己的学习成果,进而实现高效教学。

同样,让学生进行互助也是为了营造良好的学习氛围,让学生与老师以及教师与教师之间形成融洽的关系。在课堂上,教师与学生之间应该相互交流,不仅要帮助学习好的学生进行提升,更需要让学习困难的学生有所进步。在学习五年级数学“负数的初步认识”这个章节内容时,因为负数是一个非常抽象的概念,很多小学生在理解时会存在较大的困难,所以教师可以借助零上温度和零下温度的解说来让学生明确负数的概念。教师趁机也可以表扬学生:“你们真的很聪明,那么负数究竟要怎么数呢?”类似这样的引导就是一种教师和学生之间的互助,相信会有更多的学生会在学习中发现同伴互助的作用。

(五)让数学和生活联系在一起

一定要让数学知识最后回归生活。例如,在学习“加减法”这章知识时教师可以采用小白兔过生日来分礼物的例子让学生理解加减法,最后提问:来参加小白兔生日的学生一共有几个人?他们每个人可以得到什么样的礼物?类似这样的问题可以让学生在计算的过程中更好地理解加法和减法的意义。另外,数学中图形的割补和立体图形的分解也可以更好地和生活联系在一起。在共同体教学模式下,教师只有将知识点和生活更好地联系在一起才能够发现数学的趣味和奥妙,进而提升学生学习数学的兴趣。

综上所述,在“双减”背景下采用“学习共同体”的学习方式可以在调动学生学习积极性的基础上让学生实现高效合作学习,提升学生的数学素养,使学生可以形成较好的合作品质,最终提升综合素质。在共同体的指引下,每个教师都应该尊重学生的个体差异,这样才能让学生在数学学习上有所提升。