德国汉学家卡尔?阿恩德及其现代汉语研究述论

2022-05-30汤春艳

汤春艳

摘要:德国汉学家卡尔·阿恩德的现代汉语研究成果《汉语研究导论》(1891)、《北方官话入门》(1894)及《汉语》(1900)始终秉持对既往汉学家(如马礼逊、威绥玛、甲伯连孜、穆麟德等)的批判性态度,对汉语方言间、书面语与口语间的差别及语音、词法和语法等进行了深入研究,对南北官话之辨、现代汉语的规律性、汉语口语和书面语的发展趋势等问题提出了独到的认识。阿恩德现代汉语学术思想既有对前人(威廉·冯·洪堡、弗朗茨·葆朴及海曼·斯坦塔尔)的传承,又有基于语料实证调查而对他们提出的批判,值得关注。结合卡尔·阿恩德的时代背景及学术立场综述并批判性分析其现代汉语研究成果,可以为汉语史研究提供切实的史料和他者视域的参照。

关键词:德国; 汉学家; 卡尔·阿恩德; 現代汉语

H109.4; H33A009714

一、 引 言

提及德国学者在汉语语言本体研究方面的成就,国内学界大多聚焦在威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)[12]和格奥尔格·冯·甲伯连孜(Georg von der Gabelentz)[35]身上。但是,洪堡和甲伯连孜局限于依靠西方翻译的古典文献而将研究重点放在古代书面语上,并未关注现代汉语。正如洪堡自己所言:“我对汉语做出的所有阐述,仅仅与古汉语有关,却对现代汉语没有提及。”① [6]85国内学界对德国汉语研究的关注集中在古汉语研究者身上,这一状况折射出海外汉学整体的学术传统和学术倾向,也佐证了海外汉学将古代与现代严重分离的事实。[7]德国是历史比较语言学的发轫地和研究重镇,19世纪中叶开始,德国已经有学者对洪堡只关注古汉语这一现象而提出批评,如海曼·斯坦塔尔(Heymann Steinthal)指出:“威廉·冯·洪堡并没有意识到,他的弱项在于对汉语的观察只借助于古典文献,否则他会对汉语有更深刻和更本质的发现。”[8]109鸦片战争后,实际的语言接触和需求催生了19世纪后半叶的“汉语热”,德国汉学家卡尔·阿恩德(Carl Arendt)在这一时期真正接触到汉语白话文从而展开了实证意义上的研究,成为德国现代汉语研究的奠基人。这在当时研究古汉语蔚然成风的学术背景之下代表了一种全新的学术类型,他对现代汉语研究的贡献可与甲伯连孜对古汉语研究的成就等量齐观。[9]655令人遗憾的是,目前为止国内学界对阿恩德虽然偶有提及②,但都只是寥寥一两句带过,并未对其汉学成果有任何具体介绍和深入研究。

二、 阿恩德简介

卡尔·阿恩德(1838—1902)于1856—1859年师从历史比较语言学奠基人弗朗茨·葆朴(Franz Bopp, 1791—1861)和民族心理学创始人海曼·斯坦塔尔(Heymann Steinthal, 1823—1899),跟随其学习梵语和汉语。阿恩德回忆道:“我被引入到汉语那美妙的世界中。”[11]Ⅰ1865年,阿恩德来到中国,先在北京、天津海关任职,随后成为德国驻北京的外交官。返回德国后,从1887年柏林大学东方语言研究所(SOS)成立直至去世前一年,阿恩德一直在该研究所任汉语教师。更多阿恩德的生平可参见罗梅君(Mechthild Leutner)的多本著作[9,1213]。 东方语言研究所是德国境内第一个正式设立汉语课程的机构,为德国培养了大量的汉学家,德国著名汉学家福兰阁奥托·福兰阁(Otto Franke,1863—1946),德国汉堡大学汉学系第一任教授。德国汉堡大学于1909年建立了德国第一个汉学专业。就曾跟随阿恩德学习中文。阿恩德系统学习过语言学理论,沿袭历史比较语言学和民族心理学的理论和方法,是研究的学者;他同时又在中国实地工作和生活二十年有余,接触和使用过生动鲜活的汉语官话,是实际语言的使用者。这两点要素相结合,造就了一个有着深厚语言学专业知识底蕴和语言实践经验的汉学家,他的研究成果和方法打破了之前书斋汉学家长期以来形成的研究视野狭隘受限的局面。

三、 阿恩德现代汉语研究成果

阿恩德现代汉语学术成果体现在1891年出版的《汉语研究导论》(Allgemeine Einleitung in das chinesische Sprachstudium mit einer Karte)、1894年出版的《北方官话入门》(Einführung in die nordchinesische Umgangssprache)及1900年发表在《周刊》(Woche)上的论文《汉语》(Die chinesische Sprache)。两部专著付梓间隔两年,加起来将近1500页,研究内容涉及范围之广,令人叹为观止。这两部专著是德国柏林大学东方语言研究所从建立直至二战前一直使用的汉语教材。

(一) 《汉语研究导论》简介

《汉语研究导论》全书主体部分共238小节、434页。附录部分共100页,包括补充说明(11页)和词条、词汇索引(89页)。词汇索引分别按照部首顺序和拼音顺序排列,显示出阿恩德深厚的比较语言学知识底蕴。全书共设9大章节,主题依次为:(1)汉语的区域及分布;(2)汉语及汉字的总体介绍;(3)汉语的书面语、口语及两者间的巨大差异;(4)汉语文字的统一性;(5)相同汉字有不同的发音及汉语方言的多样性;(6)方言在词汇、词组、语法助词和结构式上的差异性;(7)中国缺少全国通行的方言;(8)“官话”的四种不同含义,杭州话的地位,标准语中的方言差别,中部官话、南京官话和北京官话“优先地位”之争;(9)“官话”的第五种含义(即汉语),北京官话与标准语、公务交往用语之间的关系,“官话”“俗话”及“文言”之间的关系。

1. 拼音系统

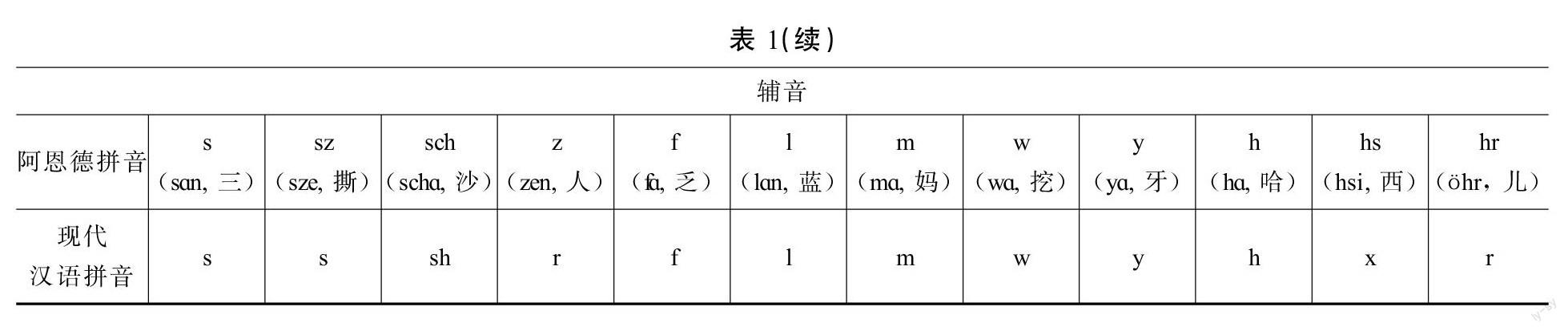

在第二章中,阿恩德对汉语的发音及拼读做了非常详细的介绍和讲解。他区分了单元音、双元音、三元音和辅音,参照德语发音对汉语中每个音的具体发声进行了说明,并且设计了一整套遵循德语发音规则的汉语拼读体系。他明确指出,“(此书中)所有(汉语)字母,无论是元音还是辅音,都是按照德语发音拼读”[11]13。现将他归纳的汉语拼音与现代汉语拼音比较如下(见表1):

通过对比看出,阿恩德按照德语发音体系对汉语读音进行了拼读。除了少数几个读音(u, o, uei, z, hs)之外,其余均与现代汉语拼音相同。

2. 方言间的差异性

阿恩德在归纳了汉语的文字和拼读规则之后,随即指出各地方言在发音上存在巨大差异。在第五和第六章节中,他辅以实例对各地方言中的不同发音进行了区分,范围涉及四川、甘肃、江西、江苏、浙江、福建和广东等省及北京、上海、天津、杭州、宁波、厦门等城市。除了读音不同,他还将各地方言间的差异从词汇、词组、语法助词及结构式构成四个方面加以归纳并分别列举大量例句加以说明。阿恩德对汉语的整体发展特点可总结为:口语的发展在变化强度和速度上均强于书面语。口语朝着易于沟通、语义明确的方向发展,而书面语却异化为只用于书写、晦涩难懂的语言形式。

3. “官话”之辨

当时的中国不仅缺少所有阶层通用的官话,而且在知识分子和学者间也不存在全国通行的官话。基于这样的事实,阿恩德对当时流行于欧洲汉学家中的“官话”进行了词源学和语音史实上的梳理,指出从马礼逊(Robert Morrison)、马若瑟(Joseph Prémare)、硕特(Wilhelm Schott)、爱德里希(Stephan Endlicher)、艾约瑟(Joseph Edkins)、卫匡国(Wells Williams)、穆麟德(Paul Georg von M llendorff)直至甲伯连孜对官话做了或多或少的错误界定。他从词源学上探究“官话”的出处和具体的含义:葡萄牙语“mandarin”或西班牙语“mandar”是“命令”的意思,源自梵语“mantrin”(顾问、部长)。汉语中的“官”意为“皇家的、国家的”,如“官军”“官兵”“官路”等。因此,“官话”翻译为“die Beamtensprache”是最为接近本义和符合事实的译法。他将官话定义为“不同省份官员在活跃的公务交往中形成的、通行于这个群体、可以达成沟通和理解的一种语言”[11]345。

汉语在不同方言中有发音、词汇、语法助词等方面的差别,阿恩德继而提出一个问题:欧洲汉学家将公务交往使用的官话作为研究汉语语法的基础,那么哪种方言更接近于公务官话呢?[11]392对此问题,欧洲历代汉学家几乎无一例外地选择南京官话作为汉语研究对象。虽然他们承认北京官话在一定程度上具有重要意义,但均不认可它是首选的官话。在马礼逊的《华英字典》出版之后,一些汉学家就已经质疑该词典以南京官话为研究基础的可靠性。如艾约瑟在其《官话口语语法》第二版中写道:“虽然马礼逊及其他作者声称他们所研究的是南京官话,但是很明显受到北京官话的影响。”[11]401阿恩德同意艾约瑟的上述提法并通过马礼逊字典中两个语音的例子为其提供佐证:以“l”和“n”开头的词以及以“n”结尾的词在读音上存在混淆。北京官话中以“n”开头的词在南京官话中往往读作以“l”开头的词,如“nán”讀作“lán”[11]215;北京官话中往往把“n”结尾的字读作“ng”,如“jin”(津)读作“jing”(京)[11]406。 据此阿恩德指出,汉学家一直以来将南京官话作为汉语研究对象而忽略北京官话的做法是错误的。他认为,北京官话在不同区域作为首选的源头应该追溯到15世纪初,即1421年朱棣迁都北京之时。马礼逊和其他汉学家虽然自称所研究的是南京官话,但实际上是南京和北京官话的混合体,因为麦迪斯(Thomas Taylor Meadows)在其1847年出版的《关于中国政府、人民和汉语的随笔》(Desultory Notes on the Government and people of China, and on the Chinese Language)中写道:“马礼逊受到150年前(即1700年左右)康熙年间生活在清廷里耶稣会传教士的影响。”[11]403根据这一史实,阿恩德认为,马礼逊及17、18世纪耶稣会传教士所描写和使用的语言都已不再是纯粹的南京官话。将北京官话误以为是南京官话并将两种官话混合体作为各地方言的首选,这一错误是马礼逊最先引起的。究其原因,多半是他只在中国南方生活,对当时中国北方及语言整体情况缺乏了解。国内学者张卫东曾对北京音何时成为汉语官话标准音的问题有过探讨,他的观点是:北京官话获得现代通行官话标准语地位的时间应是1845年前后。[14]93虽然对于北京话何时成为通行官话地位的时间仍未有定论,但阿恩德对此时间节点的考证与张卫东观点并不矛盾,甚至可以再提前至1845年之前。

《汉语研究导论》仅在第二章中以12页的篇幅对汉语的语法进行了粗略的归纳,并未过多涉及句法。如果说《汉语研究导论》中的语法简介只是抛砖引玉的话,那么《北方官话入门》才是阿恩德现代汉语语法研究成果的集大成之作。

(二)《北方官话入门》简介

正是基于《汉语研究导论》中针对西方汉学界对“官话”的混乱认识和错误做法所做的反驳性论证,阿恩德在第二部著作的书名中突出强调了“北方官话”的地位,想必这是刻意为之。为了尊重作者的原义,笔者忠实于德语原文而将其译为《北方官话入门》。《北方官话入门》全书分为两册,上册对北京官话的语法使用规则进行了系统性归纳。阿恩德采用实证性语料研究方法,在收集整理例句的基础之上建立对现代汉语语法的研究。上册例句来自1832年版的《红楼梦》、康熙和雍正的圣谕以及对圣谕的通俗性解释。下册为精选的寓言、名人轶事以及叙事性小说中节选的片段集结而成的《中文阅读文本》(Chinesisches Lesebuch)。本文以上册的汉语语法为研究重点。上册主体部分共98小节、546页。除前两小节外,其余96个小节均由“语法规则讲解”、“词汇”(中文拼音及对应的德语词)、“拼音”(与后面的德译中练习一致)、“德译中练习”和“释义”(对德译中练习中的语境和文化背景知识进一步说明)五个版块组成。附录部分共179页,包括补充和订正、字谜以及词条和语法词汇索引。从《北方官话入门》的编排上来看,该书是为学习汉语者编撰的语法书,实用性是其原则和目标。

1. 拼音体系

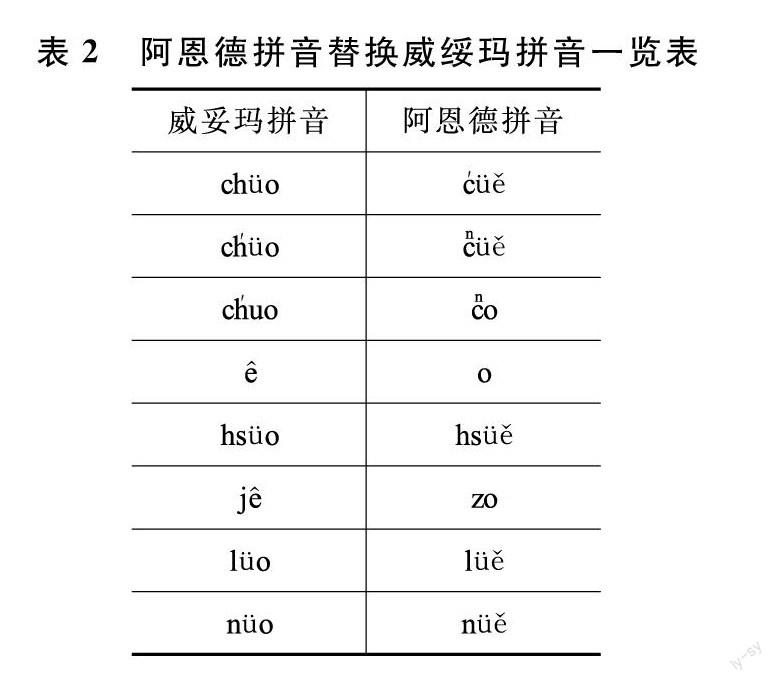

在《北方官话入门》前两个小节中,阿恩德首先罗列出他在标注汉语语音时所使用的拼音,并与威妥玛《语言自迩集》中的“威妥玛”式拼音(Wade System)进行一一比对。笔者发现,阿氏与威氏的拼音体系区别主要体现在三个方面:一是补充了威氏体系中没有的音,共7个,分别是hsiai, len, núi, sei/sē, ten, lui, u; 二是将威氏的8个拼音去掉,取而代之以阿氏的拼音,如表2;三是更正了威氏体系中的语音,这部分涉及的内容较多。改变主要在于将卷舌音变为平舌音,如将“chu”变为“cu”,将“shai”变为“sai”等。具体声母和韵母的改变参见表3:

2. 声调和语流音变

正如19世纪中叶以后西人使用数字来标注声调的普遍做法,阿恩德亦采用数字1、2、3、4 来标注北京话的声调。在主体语法部分的讲解中,阿恩德通篇强调汉语中声调的重要性并注重对语流音变现象的说明,此处略举几例:计数词“个”(ko4)通常在发声时并无声调,匆匆读过,听起来像“kě”,如“ci1 kě zen2 (七个人)”。“八”(pa1)位于“个”之前,通常读二声(下平)。但这只适用于强调的情况,而非真正的二声。“一”(yi1)在简单数字(如一、二、三或六十一)中读一声,但是后面紧接一个计数词或名词时,则发二声或四声。具体规律如下:若“一”后面的词是四声(去声),则“一”读二声;若“一”后面的词是其他声调(上平、下平、上声)时,则“一”读四声(去声)。关于“正”字的读音说明:中国历法中的第一个月是“正月”,读作“zheng1-yüe4”。但是“正”的本义是“正确”,读四声。“正”在极少数情况下也有读三声的可能。类似上述语流音变的例子在该书中俯拾即是。

3. 词类、词组结构和句子

对于语法部分的讲解,阿恩德遵循由词到词组再到句子的顺序逐级推进:

首先,按照印欧语法框架将汉语划分为以下词类进行讨论,如名词、数词、量词、形容词、代词、系动词、指示词、不定冠词、语气词、感叹词、物主代词、指代词、序数词、情态动词、介词、副词、否定词、疑问词等。对于威妥玛《语言自迩集》中没有论及的数词、助动词、疑问词、方位词和否定词等[15]144,阿恩德也都进行了用法上的梳理。

其次,讨论并归纳北京官话中的词组结构式,且该部分篇幅数量占比较高,如“动词+了”、“的”字结构、“所”字结构、“动词+来”、“动词+补充”、“得+补充”、“动词+(不)得”、表示可能性的结构式(如“出不来门”“睡不着”“商量不出好法子来”等)。

最后,沿袭历史比较语法的做法,将句子视为最大语言单位加以分析,如命令句、“把”字句、定语从句、比较句、句中主语和宾语的位置、被动态句式。

4. 汉语语法特征

如前所述,阿恩德因有过历史比较语言学专业学习的经历而对汉语中不同于印欧语中的语法现象有着高度学术敏感,其对汉语语法中独有特征做了如下描写:

(1)量词(计数词)

汉语中的量词(Numerativa),也称为“计数词”(Zhlw rter),在德语中是没有的。汉语中的有些名词需要特定的量词,如“一匹马”“一头驴”“一辆车”“一张桌子”“一把椅子”等;“个”是使用范围广泛的量词,在不知特定搭配量词的情况下,基本可以和大部分名词搭配,如“九个骡子”。阿恩德发现汉语中同时存在大量名词不加量词的情况,他将这种情况划分为两种:一种是“百、千、万+名词”,如“百花”“万国”表示“所有的”;另一种是有固定所指的名词,如“四书”并非四本普通的书,而是特指《论语》《孟子》《中庸》和《大学》这四本书。

(2)动词

汉语中的形容词可以直接位于主语之后充当动词,如“马大”。“是(si4)”相当于德语中的系动词“sein”,谓语由形容词来充当的情况下系动词“是”无须出现;但如果谓语由名词或代词构成,则必须有系动词“是”。

汉语中的“叫”可以相当于德语中的情态动词“sollen”(应该)或“wollen”(想要),如句子“叫我去吗?(Soll ich gehen?)”和“他不叫我去(Er will nicht, dass ich gehe)”;“要”和“不要”相当于德语中的“müssen” 和 “müssen nicht”;k nnen (能够)可以对应“会、能、能够、可以”。“会”和“能”有时会有语义上的细微差别,如“他会骑马”(他学过骑马)和“他不能骑马”(他学过骑马,但腿脚不便于骑马)。“可”在“可以、可能”语义下等同于德语情态动词k nnen(能够、可以),常见于结构“可恶、可恨、可笑、可见、可惜”,且具有被动含义。此外,在俗语中也可将“得”(te2)放于动词之前,表达情态“可以”的含义,相当于“能”或“可以”,如“吃的东西不得消化”“我身上生个疮,或是闪了脚、跌了腿,浑身上都不得受用” 。

(3)比較级

汉语中的比较级和最高级无法通过形容词来表达,因为形容词本身并没有词形变化。但汉语可以借助“比”来进行比较,相当于德语的“als”,如“他比我大”。较为书面的表达还有“较之”,位于形容词前可以表示“与……相比较”。形容词前可以放置“还、更”,形容词后可以和“一点儿、些儿、多了”连用。最高级的表达可以用“再没有比这个好的、比谁都好、比什么都好”。北京官话中常常将“了不得(liao3-pu-te3)”置于形容词和动词后来强调程度,如“大得了不得”。此处引申出的短语“了不得”或“还了得”可以表示程度之大让人无法忍受之意,如“(这个事情)了不得”。 北京官话中常常将“了不得”说成“了不的(liao3-pu-ti1)”,或者干脆将“的”发成轻音。“极”同样可以表达最高级,可以放在形容词之前或之后。

(4)被动态

汉语中被动含义的句子多数要在上下文中体会出来。“被”和“叫”可以表示被动含义,前者多见于书面语,而后者则多用于俗语中。在“被”“叫”和动词之间可以穿插一个主语或代词,如“你们都被他哄了”。若穿插其间的代词为“人”,则无固定所指,如“被人打死”或“被人拐去”。除此之外,“挨(ai2)、捱(ai2)、受”有些情况下也可以表达被动含义,但不及前两者使用范围那么广泛。

(5)定语从句

阿恩德认为德语定语从句中的关系代词可以由“……的(ti1)”结构代替,“的”可以代替德语中的第一格(主语或表语),也可以代替第四格(及物动词或介词的宾语)。定语从句必须毫无例外地置于被修饰词之前,而且“的”永远位于定语从句末尾,如“在那儿躺着的人”。

对于及物动词构成的定语从句,阿恩德将其构成式归纳为“及物动词+宾语+的+名词(被修饰成分)”,如“拉车的马”。在类似于“这个马是拉车的(马)吗?”的结构式中,被修饰的成分(如上例中的“马”)可以省略,这样的结构式在汉语中大量存在。另外,定语从句中的完成时态可以加助词“过”来表示,而并非表示动作完成的常用助词“了”。

(6)表示“可能”或“不可能”的能愿式结构

阿恩德注意到当时北京官话中一种新出现的能愿式结构,其由“不(pu4)”“得(te2)”构成,表示“可能”或“不可能”,如“使得”“使不得”。在这个基本结构的基础上,阿恩德归纳出不同的结构式变体,均可以表示“可能”或“不可能”。这些结构式的构成式为“动词+(不)+得+其他成分”。现分别举例如下:

①动词+(不)+得+方位名词(上、下、出、来),如“想得出来”“搁得下”。

②动词+(不)+(得)+方位名词(上、下、出、来)+宾语,如“我比不上他”“他出不来门了”。

③动词+(不)+(得)+起,如“称得起”“说得起”“惹不起”“瞧不起”。

④动词+(不)+(得)+形容词,如“听不真”“说不明白”“养活不大”“商量不明白”。

⑤动词+(不)+(得)+“了”,如“好得了”“好不了”。

⑥动词+(不)+(得)+“来”/“去”,如“拿得来”“后悔不来”。

⑦动词+(不)+(得)+“着”(cao2),如“找着了”“找不着”“猜着了”“睡不着”。

对于“得”这种可能式助动词的用法,王力先生曾就其中一部分做过总结。据王力先生的说法,“‘得在使成式中的用法(如上述①②③④)后来都很罕见了”[16]307。但王力先生并未对“后来”做出具体的时间说明。《北方官话入门》中阿恩德搜集的大量相关语料表明,至少在19世纪末的时候,这种结构的应用还是非常广泛的。

(7)虚词

对于虚词的使用,阿恩德区分了以下不同的情况:

①在疑问句中没有疑问词出现的情况下,可在句尾加尾助词“么”(“么”常被省略)。

②在表示已完成的动作,可以在动词后加助词“了”(liao3),通常可以轻读(liao3)或者读作la3 、le3、liě或lo;“了”也可以放在宾语后,或者由于韵律的需要而在动词和宾语后各放一个“了”,此时只读作“lǎ”,如“你们吃了饭了没有”。

③“么”作为连接发音的助词,通常和“这”或“那”连用,如“这(那)么个”“这(那)么些个”。

④尾助词“呢”(ni1)并非前人认为的只是等同于“么”的疑问助词。“呢”还可以使音律听上去更和谐,如“这儿呢”“那儿呢”;“呢”可以出现在条件从句中,如“你笑呢,就喜欢”;“呢”经常出现在对前述问句的简略回答中,此时谓语无须重复,可以省略,如“你去了么?——我没去。他呢?”

⑤“的”(ti1)作为助词,可以和不及物动词一起使用,尤其是句中有时间和地点补充说明语的情况下,如“我是昨天来的”;“的”可以和及物动词一起使用,尤其是句中仅有主、谓、宾而无任何其他说明语的情況下,通常句中还有疑问代词“谁”,如“这个字是谁写的”“这(是)谁说的”,这样的句子有“完成”和“被动”的含义;如果及物动词和宾语没有紧挨在一起,则可以表示“正在”和“主动”的含义,如“他卖的是瓜”;“的”置于“怎么+及物动词”后面,通常表达主动含义,如“你怎么告诉他的”。

⑥“的”(ti1)可以作为副词的尾助词,这时的副词都是双音节或多音节。阿恩德将这种非常常见的语言现象的构成归纳如下:

a. 单音节副词重复+的,如“常常的”;

b. 单音节形容词重复+的,且后面通常加“儿”,如“好好儿的”“快快儿的”;

c. 复合形容词重复+的,如“恭恭敬敬的”;

d. 形容词+名词+的,如“大声的”;

e. 动词+任意的补充+的,如“不住的”;

f. 动词+宾语/主语+的,如“用心的”;

g. 句子+的,如“国王看事做事的,有所云云”;

h. 对称性重复+的,如“一对一对的”或者在重复时省略后面的“一”,如“一个个的”;

i. 拟声词重复+的,如“哈哈的(笑)”;

j. 其他情况,如“眼巴巴的”“一五一十的”。

(8)词序

对于汉语的词序,阿恩德归纳出下列不同的情况:

①汉语中“主语位于动词之前”这条规则仅适用于及物动词:主语在及物动词之前,宾语在及物动词之后或之前(用或不用“把”字将宾语提至动词前);主语由“有”引导置于及物动词前,如:

有个庄稼汉起屯里进城。

②对于不及物动词而言,主语可以前置也可以后置:

a.主语未在前文提及或不是普遍为人所知的情况下,主语后置或由“有”引导而前置,如:

起那么来了个狐狸。

可巧来了个耗子把狮子搅醒了。

不大会儿就露出胳膊脖子来。

第二天可巧就来个打鱼的。

有个狮子在树林子里躺着。

來了几位了?

有几个人来?

b.主语已在前文提及或由指示代词“那、那个”引导时,则主语置于动词之前,如:

可巧那耗子来看见了。

基于以上语序规则,阿恩德提出将其逆推也是行得通的,即根据主语的位置可以判断出主语在前文中是否已经被提及,如:

来了三个人了。/有三个人来了 。(三个人未提及)

三个人来了。 (三个人已提及)

(三)《汉语》简介

在《汉语》这篇论文中,阿恩德开篇即指出“中国人外在的、思维的和精神的生活,尤其是语言形式及表达方式与我们想象的完全不同”[17]1425。他通篇列举了汉语中特有的语言现象,以此来归纳汉语的特点并指出汉语与印欧语言之间巨大的差异性。

1. 词语的固定顺序

某些词语的构成顺序是既定的,不能随意更改,如“左右”(随身仆人)和“左思右想”。又如“南北”,中国人不会说成“北南”,因为在中国人的传统观念中,“南面”是最重要的方位,所以天子都要朝南而坐。

2. 读音

阿恩德总结了北京官话读音上的一些规律,如少数以元音开头的词“an”(安)“ai”(爱)“au”(傲),在发音时前面往往加上重读的“ng”,所以上述词的读音为“ngan”“ngai”“ngau”。多数词以辅音开头,辅音组合开头的词也并不多见,除了“ts”和“tsch”,如 “tse”(贼)和 “tscha”(茶)。很多词在词尾会加上一个“rh”的音,如 “marh”(马儿)。此外,他还意识到许多方言中没有 “b”“d” 和 “g”,而只有 “p”“t”“k”,并且在读的时候会有一个很强的“h”跟在其后。 最后,他指出了学习汉语读音的最难之处:相同的字在不同的方言中读音不同,如北京话中的 “san”(三)在广东话中读 “sam”,“pu”(不)在广东话中读 “pat”。据阿恩德计算,北京官话中共有420个音节,而广东话中则有722个音节。北京话每个音节还有4个音调,广东话每个音节甚至有9个音调。因为北京话中并非每个音节都有四个音调,广东话中每个音节最多有四个音调,因此北京话和广东话中实际分别有1380个和1868个音节。

3. 复合词

读音上的特点导致汉语中存在大量同音异义词。从这一点来看,汉语口语不能单独完成思维表达的任务。因此阿恩德认为,复合词是应对上述棘手境遇的手段。复合词的构成可以由意义相近的词组成,如“tau”(道)和“lu”(路)可以组成复合词“tau-lu”(道路)。

4. 语法规则

汉语中没有印欧语中的词形变化,因此想要理解汉语,必须掌握汉语的语法规则。除了语序之外,拼音和语法助词可以帮助理解汉语,如“liǎo”(了)可以表示完成的动作。但是语法助词时有时无,也并不能确保对句子做出正确的理解。

《汉语》这篇论文罗列了汉语中与印欧语言迥异的语言现象,反映出阿恩德普通语言学的基本观点,即语言是反映民族思维的表达式,汉语语言折射出的思维与印欧语的思维是不同的。他最后在文末断言:中国人使用汉语,拉近中国与其他国家的距离并非易事。[17]1429。

四、 对前人观点的修正

正如阿恩德本人所言,他不畏惧在与前人有观点分歧的时候说出自己的观点。[18]Ⅸ在《汉语研究导论》一书中,阿恩德在谈到“官话”的界定和欧洲汉学研究传统在方向上的偏离时,根据对语音“l”与“n”以及“n”与“ng”之间混淆关系的溯源性考证指出了前人多处错误。其中最难能可贵的就是指出马礼逊在南京官话研究上的错误起源。又如,他认为甲伯连孜将“官话”翻译成德语 “allgemeine Sprache”(通用语)是不恰当的,因为中国不存在适用于全国范围的口语形式。关于南京官话和北京官话,甲伯连孜曾经写道:“以南京为中心的南方方言有些衰落了。但17、18世纪的耶稣会教士书面语和拼写的都是南京官话,我们也应该接受南京官话作为所有科学研究的对象……最近时期北京官话力争得到普遍的接受,战胜(南京官话)显得至关重要。官员和外交人员首选北京官话。但是科学不应该追逐这样的‘时髦。北京话的语音最少,同音现象较多,对于科学研究并不适合。”对此阿恩德提出质疑:何以认为17、18世纪的耶稣会教士书面语和拼写的就是南京官话?15世纪以来北京一直作为中央行政的所在地,怎能只因北京官话是赶“时髦”而不顾北京官话居于统领地位的事实?[11]399对于他的老师斯坦塔尔将“官话”解释为“中国每个省有自己独特的方言。但是在学者之间有一种通用的语言,无论学者出自哪个省份。早期的时候,官话源于宫廷,后由官员加以维系。在学者文化交流时这种语言是非常必要的”,阿恩德也同样予与否定。他以中国当时的事实作为理由:由于交通不便捷,只有官员和商人才有可能在各个省之间游历。而学者使用的是无法在语音上固定下来的书面文字,因而在学者之间形成跨越省份方言界限的通用语是不可能的。[11]345

《北方官话入门》一书建立在阿恩德实证性汉语语料调查基础之上,而非之前汉学家仅仅从文献典籍中寻找例子的惯常做法。以此,阿恩德在该书中多次指出以前汉学家对汉语的错误认识并进行修正。如他在分析虚词“着”的不同用法时提出:“着”可以和任何时态和叙述方式连用,如现在时分词、完成时分词、(否定形式)命令式等。而穆麟德曾错误地认为“着”只能构成现在时分词结构。[18]166再如甲伯连孜认为,“得”或“不得”放在及物动词后面只有被动含义,如“这个马骑不得”“这个地方去不得”。但阿恩德指出,这种结构式也可以出现在表示主动含义的句子中,如“你骑不得这个马了”“你去不得这个地方”。[18]467关于虚词“呢”的用法,阿恩德也指出前人只是将其视为等同于“么”的疑问助词的局限看法。[18]112113

可见,阿恩德在撰写《汉语研究导论》和《北方官话入门》时始终秉持对既往汉学研究成果的批判性态度,对前人的批评和指正都是建立在他对汉语实际所用语言的考证和实践基础之上的。

五、 阿恩德的时代背景及學术立场

阿恩德所处的时期正是德国的后洪堡时代。在作为比较语言学奠基人的洪堡去世(1835)之后,德国的语言研究并没有沿着同一方向继续发展。[19]5065虽然洪堡语言哲学理念中的“语言和思维的关系”一直贯穿其中,但是具体到理论根基、研究方法及路径,不同理论流派之间则出现了不同程度的偏差。以葆朴和施莱歇尔(August Schleicher, 1821—1868)为代表的印欧比较语言学在19世纪中叶已成为独立的学科,其借助自然科学中的归类和对比的实证方法,逐渐与以形而上为理论根基的洪堡语言哲学渐行渐远,因为洪堡形而上地认为“语言和(民族)思维间的关联性在于二者均起源于上帝”[9]639;达尔文主义的拥护者佛格特(Carl Vogt, 1817—1895)则将语言的亲缘关系归因为语言使用者相似的脑部和颅骨构造;以斯坦塔尔为创始人的民族心理学(19世纪60年代萌芽,至19世纪70年代后期已成为独立学科)则将洪堡“语言是思维的普遍性表达”修正为“语言是民族性思维的首要产物”,并且将洪堡学说中形而上的根基替换成了形而下的“心理学”,对语言起源的探究移至心理学范围内进行,研究更加务实和科学。[9]639 语言学和民族心理学方面的研究与欧洲当时正处于发展中的人类学的学术思潮相契合,因而呈现出融合共生的学术风貌。概括来说,虽然不同流派在决定语言思维差异性的要素、语言在表现民族性及文化性所起作用等问题上观点各异,但“语言和思维”观念、民族心理学理念和历史语言学的实证性研究方法主导了阿恩德所处的19世纪后半叶的德国语言研究。

阿恩德作为葆朴和斯坦塔尔的学生,他的现代汉语研究深受两位老师的影响。具体体现在以下几个方面:

首先,受洪堡及葆朴理念影响,阿恩德认为语言与自然界的有机体一样有着内在规律性,语言学家的任务是寻找并发现语言有机体中运行的规律性,即语法性。在这样的学术理念指引下,他逆潮流而上,在《北方官话入门》中重点研究现代汉语语法,以此反驳当时欧洲汉学界主流学者如荷兰汉学泰斗施古德(Gustav Schlegel施古德(Gustav Schlegel,1840—1903),荷兰莱顿大学首任汉学教授,是知名的国际汉学杂志《通报》创办者之一和第一任主编(1890—1903)。)摒弃汉语语法研究的主张:“总而言之,我们只能给汉学家以下建议:不要浪费你们宝贵的时间去琢磨中文那或多或少的语法;……而你们,年轻的先锋者们,把你们的中文语法扔进火里去吧,要不断地阅读,阅读,阅读;翻译,翻译,翻译中国作家的作品,直到你们可以进入到中式的思维逻辑,像他们那样思考。”[20]165此外,语言比较和分类理念主导了阿恩德的现代汉语研究。在他的两本汉语论著《汉语研究导论》和《北方官话入门》后附录的词条索引中可以窥见其沿袭葆朴比较语言学系统性方法和归类的标准。

其次,阿恩德是斯坦塔尔“民族学的语言学方向研究”的忠实拥护者,认为“语言是一个民族思维的产物及最为初始的表达”[11]334,可以通过内在形式即语法和语音来反映民族思维及文化。在其汉语研究早期,阿恩德就已接受语言类型学的划分并将语言和文字结构作为判别不同民族思维的依据。[19]95但与洪堡及葆朴将汉语及文化视为最原始、最低级、远未有欧洲语言文化发达的观点不同,阿恩德以汉语语音构成单音节化出发,认为汉语只是“阻碍了思维的自由翱翔”[17]1426。他也并未将汉语缺陷完全归咎于单音节化,他写道:“易断裂的单音节构成的汉语词汇居然可以完成所有的任务。”[17]1426可见,语音和语法这两条研究主线始终贯穿于他的现代汉语研究中,并以此展现中国民族文化,从而践行以民族为学导向的语言学理念。

再次,他接受了斯坦塔尔的汉语语法观,即汉语的语法实质是句子结构而非词的构成。[8]112有基于此,阿恩德指出,词根组合或短语在现代汉语中起到非常重要的作用,这一点决定了汉语语法的本质特征。当时盛行于欧洲语法学界的“词本位”语法理念并不适用于汉语,“句本位”才是现代汉语的语法特色。[11]79

最后,阿恩德声称,“除了个别例外情况,汉语的词绝大多数是由单音节构成”[11]13。汉语的单音节化使得有限的读音对应许多不同的语义,思维因“专注于细枝末节”[17]1426而被限制自由地翱翔。他将汉语的这一特征视为“许多不发达民族语言的共通现象”[17]1426。

当然,除了继承前人观点之外,阿恩德也提出了自己对现代汉语的独创性理念:

首先,阿恩德通过对现代汉语语法的深入研究,强调现代汉语在语音和语法结构方面都呈现出极强的规律性,以此来反对洪堡“汉语无完善性语法”[21]639及葆朴关于“汉语没有语法”[22]200的论断。洪堡曾在《论语法形式的产生及其对观念发展的影响》(Ueber das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideeentwicklung) 一文中提出:汉语分为早期文言文体、官话文体和文学文体,其中出现时间更晚的后两者具有更多语法上的确定性,但是本质上仍然不具有真正的语法形式。[23]60受其影响,当时汉学界普遍流行着“汉语无语法,现代汉语与古代汉语在语法上并无本质区别”的看法。对此观点阿恩德发出了不同的声音,他认为汉语不是含糊不清和多义的,不是随意的乐透转盘游戏,句子的语义并非随意分配给不同语音的结果。汉语与其他语言一样有规律性,而并非“神秘之物”。[17]1433

其次,虽然将单音节化视为汉语的一大特点,但阿恩德同时指出汉语中的复合词逐渐增多的趋势。汉语中复合词的构成方式通常是近义词的叠加,而非印欧语中通过附加前缀、尾缀的方式派生出来。[17]1428

再次,阿恩德从汉语实际情况出发,认为判断字之间的词源关系不仅要以读音和送气方面的差异为依据标准,而且还要将范围扩展至语音上有亲缘关系的字,如字形相同或相近的字。例如“恶”(广东话“u4”,北京话“wu4”,意为“憎恨”)与“恶”(广东话“ok”,北京话“o4”或“ngo4”,意为“令人讨厌的”);“度”(广东话“tò4”,北京话“tu4”,意为“标准”)与“度” (广东话“tok”,北京话“to4”,意为“测量、考虑”);“插”(广东话“cáp”,北京话“ca1”,意为“插入”)与“锸”(广东话“cáp”,北京话“ca4”,意为“锄头”),可见“臿”是决定发音的要素;古汉语“内”(núi4 或náp)在现代汉语北京方言中读“nei4”“ne4” 或“na4”,广东方言读“noi”,元音有所变化,但其间的词源关系显而易见。阿恩德由“tò”(“tu”)→ “tok”“u”(“wu”)→ “ok”“ca” → “cap” 之间的演变关系推断出爆破辅音与末尾元音之间的亲缘关系,认为前者是后者的派生及后续发展形式。他同时提出,汉语中的爆破辅音可以判别一个字是否为原始字,这一点与梵语中的情形一致。据此,阿恩德认为汉语的语音发展中有两个相反的趋势:原始时期,末尾元音发展成爆破辅音;而现代汉语(不同方言)中则刚好方向相反,即爆破辅音向末尾元音发展。[11]110

最后,阿恩德从普通语言学的理论高度对“汉语中同一个音对应不同的意思,如何保证口语上的思想交流”这个问题作出了思考。他对此归纳出三个途径:一是词的替换,即文言词语改为口语中固定表达用语;二是单音节词变为双音节以便区分语义;三是通过加解释或注释使表述更加明确,避免歧义。他强调,以上更多地体现在汉语口语的发展趋势中,口语的变化强度和速度均强于书面语。口语是朝着易懂、语义明确的方向发展的。[11]165,207

六、 阿恩德学术价值评价

诚然,阿恩德无法摆脱所处时代的烙印。这烙印源自两个方面:一是囿于当时欧洲汉学界的学术传统和成见,难改将汉语视为欠发达语言的居高临下的姿态。二是缘于当时中国所处的世界局势。1900年8月9日,北京被八国联军攻占的消息刊登于《周刊》上。9日后(1900年8月18日),阿恩德的论文《汉语》即在《周刊》上发表。[9]584与大多数西方汉学家一样,他对汉语的描写是以拉丁语法体系为出发点和参照进行的。在他的眼中,汉语因其语序、构词、无屈折变化等特征是与印欧语言迥然不同的语言类型。此外,阿恩德也是“语言文化平行发展”观点的拥戴者,他由语言特征推及至民族文化及思维,几乎将语言作为判别民族文化及民族心理的唯一考量因素。以今天的视角来看,他囿于欧洲中心主义的狭隘性还是显而易见的。

但另一方面,阿恩德的学术价值不应因此而被忽视。《汉语研究导论》1891年出版后随即得到了当时德国汉学家的认可和接受:甲伯连孜和穆麟德分别于1892年8月、1892年10月在《文学汇刊》(Literarische Centralblatt)、《德文新报》(Der Ostasiatische Lloyd)上发表了对此书的积极评价。[11]Ⅲ在德国本土,古代汉语一直是汉学家研究的主要对象,如绍特(W. Schott)、艾德里希(Stepan Endlicher)、甲伯连孜(Georg von Gabelenz)等。德国近现代汉语研究在弗·施莱格尔和威廉·冯·洪堡的学术指引下开始进入到近代学术体系当中[19],但因一直未被纳入德国学术主流而受到正统学派的排挤[9, 12]。近现代汉语在德国一直缺乏系统研究,没有学术定位,更没有针对其学术脉络和传承路径的探讨。德国汉学教授贾腾克劳斯·贾腾(Klaus Kaden),德国洪堡大学汉学系教授,任职时间为1983—1998年。(Klaus Kaden)曾专门发表文章表达对轻视德国汉学领域、忽略近现代汉语研究状况的忧虑。[24]40[25]48贾腾第一个提出,阿恩德作为德国研究现代汉语第一人,在德国汉语本体研究从古汉语到现代汉语的过渡时期起到重要的承上启下作用,“自从阿恩德去世后,德国就再没有人认真地研究过这一部分汉学(现代汉语)”。同时,贾腾将阿恩德的现代汉语研究称为德国汉学界的“一场革命”,是第一次对现代汉语的“系统性科学研究”。[25]52

德国知名汉学家罗梅君教授(Mechthild Leutner)专门撰书探讨阿恩德作为汉学家的学术贡献。[9, 12]她将阿恩德的汉学成就归纳为以下两个方面:

其一,阿恩德深受其师葆朴和斯坦塔尔学术思想的影响,以历史比较语言学和民族心理学为学术背景,在承认汉语自身特点的基础上对现代汉语进行了科学意义上的研究。他集取的例子大部分是他亲自搜集的第一手语料,所记录下的是北京当地活生生的语言。他重视声调和音变现象,通过对读音、音调及重音的详细标注将当时的实际读音展现在我们面前,为以北京为中心的北方官话的历时研究提供了十分珍贵的语料。他根据语音上的考证,修正了当时汉学界的错误做法并确定了北京官话在汉语研究中的优先地位。姚小平对此也有所提及[26]506。 阿恩德对当时不同方言的语音、词汇、代词体系、语法助词所做的深入细致的研究具有首创意义。他不畏当时学术权威而提出旗帜鲜明的观点:现代汉语不仅有语法,而且具有学术研究价值。在现代汉语语法研究中,阿恩德重视句法研究,将句子作为重要的分析对象。他结合德语发音创建的一套独立、统一的汉语拼音系统,不仅符合德语母语学习者的拼读习惯,而且为汉语发音的标准化以及德国科学性汉学的建立奠定了夯实的基础。此外,阿恩德长期在中国积累的关于当代中国的知识储备为德国1887年柏林大学东方语言研究所的建立及快速发展奠定了重要基础。他在现代汉语作为一门专业课程在德国大学建制的过程中发挥了奠基人的作用,他开创性地将现代汉语的实际应用及传授提高到科学的高度。[13]176

其二,阿恩德是对现代汉语进行系统性、科学性研究的首创者。[9]635他将现代汉语作为研究重心,虽然早期顯现出与同时代欧洲学界相似的对汉语及文化的欧洲中心主义端倪,但他在学术成长道路上不断通过实证例子来扭转欧洲学界对汉语的偏见。最难能可贵的是,阿恩德在当时汉学整体研究风尚朝着贬低和诋毁汉语及文化方向发展的背景下,力争相对客观、公允、科学地向西方展现汉语及文化成果,试图建立起对现代汉语中立和中肯的学术态度。他的目标并非局限在汉语研究本身,而是担负起将现代中国作为对欧洲有参照价值而进行研究的历史使命,使现代汉语作为独立的学术领域而获得合理性的学术地位,关于阿恩德在现代中国学术地位建立方面的价值亦可参见霍尔格·达内特(Holger Dainat)的相关论述[29]331。 将现代汉语纳入欧洲的整体学术体系当中。这在当时欧洲主流汉学学术传统仍然崇尚古代汉语的整体学术氛围下代表了一种崭新的学术类型。

阿恩德在现代汉语语音方面的成就同样得到了欧洲汉学界的高度重视。挪威奥斯陆大学汉学家韦斯特(Oystein Krogh Visted)坦言,其汉语语音研究成果《汉语语音差异性》(Nuances of Pronunciation in Chinese)中的汉语发音规则就是在阿恩德拼音系统基础之上建立的。他指出,阿恩德不仅注明了汉语音调,而且标注了重音,是较早意识到重音对于汉语发音重要性的汉学家,而这一点却并没有引起其他汉语研究者的太多关注。“这个(阿恩德)拼音系统比Wade-Giles系统甚至现代汉语拼音系统更加全面地记录了汉语语音特征。就它所显示的重音符号而言,它比所有其他常见的拼音系统更加全面。”[27]16在语音描写的细致度及缜密度上,阿恩德拼音系统也远高于其他语音研究。在韦斯特看来,阿恩德拼音系统是“汉语语音历时性研究的重要史料素材”[27]24。

阿恩德的现代汉语学术成就也足以应当引起国内学界的重视。除了以上所提之外,阿恩德所处的晚清时代,针对汉语的研究成果相对比较薄弱,其中一个重要原因就是域外官话资料的匮乏。[28]8而阿恩德现代汉语研究成果既有大量翔实、详细的实证性语料,又有语言学理论高度上对于语言普遍性规律的思考,这些都将有助于开拓国内汉语研究的视野,使我们能够在充盈语料基础上更为客观地回望和总结近现代中国的语言和语法演变历程,对当下的汉语言及語言史研究具有重要的参照价值。阿恩德基于实证性口语语料提出的对前人观点的修正及批判同样具有不可小觑的学术参考价值。

姚小平. 洪堡特论汉语与汉字[J]. 外语学刊, 1993, 68(3):16.

[2] 赵世举. 洪堡特的汉语观与汉语语法特点的再认识[J]. 国际汉语动态研究,1997(2):5664.

[3] 姚小平.《汉文经纬》与《马氏文通》——《马氏文通》历史功绩重议[J]. 当代语言学, 1999(2):116.

[4] 张西平. 明清时期的汉语教学概况[J]. 世界汉语教学,2002(1):93103.

[5] 张国刚. 德国的汉学研究[M]. 北京:中华书局, 1994.

[6] HUMBOLDT W V. Brief an M. Abel-Rémusat: ber die Natur grammatischer Formen im allgemeinen und über den Geist der chinesischen Sprache im besonderen[M] // HARBSMEIER C. Brief an M. Abel-Rémusat: ber die Natur grammatischer Formen im allgem einen und über den Geist der chinesischen Sprache im besonderen. Zur philosophischen Grammatik des Altchinesischen im Anschlu an Humboldts Brief an Abel-Rémusat. Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Frommann, 1979: 1788.

[7] 张西平. 改革开放以来中国海外汉学(中国学)研究的进展与展望(1978 — 2019)[J]. 国外社会科学, 2020 (1):6071.

[8] STEINTHAL H. Charakteristik der hauptschlichen Typen des Sprachbaues[M]. Berlin: F. Dümmler, 1860.

[9] LEUTNER M. Kolonialpolitik und Wissensproduktion. Carl Arendt (18381902) und die Entwicklung der Chinawissenschaft[M]. Berlin: LIT-Verlag, 2016.

[10] 张西平,李雪涛.西方汉学十六讲[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2011.

[11] ARENDT C. Allgemeine Einleitung in das chinesische Sprachstudium mit einer Karte[M]. Stuttgart&Berlin: W. Spemann, 1891.

[12] LEUTNER M. Koloniale Wissensproduktion: der Dolmetscher, Konsul und Sinologe Carl Arendt (1838—1902)[M]//LEUTNER M. Preuen, Deutschland und China: Entwicklungslinien und Akteure (1842—1911). Berlin: Lit, 2014: 113160.

[13] 罗梅君. 卡尔·阿恩德和现代汉语教学的专业化: 德国的“中国能力”与中国的“德国能力”[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2019.

[14] 张卫东. 北京音何时成为汉语官话标准音[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 1998, 15(4):9398.

[15] 岳岚.晚清时期西方人所编汉语教材研究[D].北京:北京外国语大学,2015.

[16] 王力. 汉语语法史[M].北京:北京联合出版公司,2018.

[17] ARENDT C. Die Chinesische Sprache [J]. Die Woche, 1900, 18(8): 14251433.

[18] ARENDT C. Einführung in die nordchinesische Umgangssprache[M]. Stuttgart&Berlin: W. Spemann, 1894.

[19] KARSTEDT L V. Sprache und Kultur. Eine Geschichte der deutschsprchigen Etholinguistik[D]. Hamburg: Universitt Hamburg, 2004.

[20] SCHLEGEL G. Bulletin Critique[J]. Toung Pao, 1894, 5(1): 164174.

[21] HUMBOLDT W V. Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts[M]//FLITNER A, GIEL K. Wilhelm von Humboldt. Werke III. Schriften zur Sprachphilosophie. 1. Auflage der Studienausgabe. Darmstadt: WBG, 2010:368756.

[22] ARENS H. Sprachwissenschaft: Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart[M]. Freiburg&München: Alber, 1955.

[23] HUMBOLDT W V. Ueber das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideeentwicklung[M]//FLITNER A, GIEL K. Wilhelm von Humboldt. Werke III. Schriften zur Sprachphilosophie. 1. Auflage der Studienausgabe. Darmstadt: WBG, 2010: 3163.

[24] KADEN K. Die Berufung Georg von der Gabelentz an der Berliner Universitt[J]. Beitrge zur Geschichte der Humboldt-Universitt zu Berlin, 1993(25): 3140.

[25] 賈腾,史笑艳. 德国汉学和语言学的分裂关系[J]. 国际汉学,2005(2):4858.

[26] 姚小平. 近代北京话与南京话:1719世纪西士笔下的北南官话之争[J]. 中国语文, 2020,397(4):498509.

[27] VISTED O K. Nuances of Pronunciation in Chinese: Lexical Stress in Beijing Mandarin[M]. Oslo: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.

[28] 张美兰. 明清域外官话文献语言研究[M]. 长春:东北师范大学出版社,2011.

[29] DAINAT H. Klassische, Germanische, Orientalische Philologie [M]//TENORTH H E. Geschichte der Universitt unter den Linden 1810—2010, Genese der Disziplinen. Die Konstitution der Universitten. Berlin: Akademie Verlag, 2010.

A Review of German Sinologist Carl Arendt and

His Modern Chinese Studies

TANG Chunyan

School of Foreign Languages, Tongji University, Shanghai 200092, China

In works of the German Sinologist Carl Arendt“Introduction to Chinese Studies” (1891), “Introduction to Northern Mandarin Chinese” (1894) and “The Chinese Language”(1900) , a critical attitude towards past sinologists (such as Robert Morrison, Thomas F. Wade, von Gabelentz, Paul Georg von M llendorff, etc.) has always been maintained. He conducts in-depth research on the differences between Chinese dialects, written and spoken languages, as well as phonetics, morphology and grammar, etc., and puts forward a unique understanding of issues such as the distinction between northern and southern Mandarin, the regularity of modern Chinese, and the development trend of spoken and written Chinese. Carl Arendts academic thoughts on modern Chinese have not only inherited the thoughts of his predecessors (Wilhelm von Humboldt, Franz Bopp, and Heymann Steinthal), but also embraced criticism on them based on his own empirical investigations, thus his works are worthy of attention. This article summarizes his times background as well as academic standpoint and critically analyzes Carl Arendts modern Chinese research results, thereby providing practical corpus and references from others perspectives for the study of Chinese language history.

Germany; Sinologist; Carl Arendt; modern Chinese