农业转移人口落户城市的就业质量提升效应研究

2022-05-30许岩,杨竹荣

许岩,杨竹荣

摘要:构建全国统一大市场,必须统一城乡劳动力市场。户籍区别强化了农业转移人口在城市劳动力市场中的弱势地位,农业转移人口落户城市则有利于消除劳动力市场的城乡分割,进而改善农业转移人口的就业质量。然而,农业转移人口户籍变更的就业提升效应还有待深入研究。

本文认为,农业转移人口在城市落户,实现了“农村人—城里人”的身份转变,有利于提高其在城市劳动力市场上的地位,进而促进就业质量提升,但短期内还不能完全消除原有户籍对其就业的不利影响。因此,经历了户籍变更(在城市落户)的农业转移人口(本文称为“农转非”群体)的就业质量显著高于未进行户籍变更的农业转移人口(本文称为“农民工”群体),但与城市本地居民(“本地市民”群体)仍有一定差距。同时,“农转非”群体与“农民工”群体就业质量差异的产生不仅仅是由于户籍变更,还是劳动能力禀赋存在显著差异的结果;人力资本是影响劳动力就业质量的关键因素,因而具有较高人力资本水平的“选择性农转非”群体比“政策性农转非”群体有更高的就业质量。采用2013、2015、2017年的 CGSS数据,比较不同群体的就业分布,并采用多元Logit模型分析户籍变更和人力资本的就业质量效应,结果显示:“农转非”群体从事白领工作、进入公有制单位、获得无期限劳动合同的概率以及各类工作的时薪均明显高于“农民工”群体,这种就业质量的改善是“农转非”群体具有较高的劳动能力禀赋和户籍变更共同作用的结果;农业转移人口的户籍变更和人力资本积累均具有显著的就业质量提升效应,因此,人力资本水平较高的“选择性农转非”群体的就业质量显著高于“政策性农转非”群体。

相比已有文献,本文将“农转非”“農民工”“本地市民”3类群体纳入统一的研究框架,并将“农转非”群体划分为“选择性农转非”群体和“政策性农转非”群体,比较分析各类群体的就业质量;同时,通过“农转非”群体与“农民工”群体的显著差异考察户籍变更和人力资本的就业质量效应,并为农业转移人口落户城市会提高其就业质量提供了经验证据。

本文研究表明,落户城市的户籍变更对农业转移人口的就业质量提升具有一定促进作用,但要进一步改善就业还必须持续提高劳动能力禀赋。因此,应积极推动和激励农业转移人口在城市落户,并不断提高“农民工”和“政策性农转非”群体的人力资本水平。

关键词:农业转移人口;户籍变更;农转非;农民工;本地市民;就业质量

中图分类号:F304.6;F242.4文献标志码:A文章编号:1674-8131(2022)04-0026-15

一、引言

在较长的一段时期中,中国的户籍制度如同一道玻璃幕墙,是造成城乡劳动力市场分割的主要障碍之一[1-4]。在改革开放前的计划经济体制下,为了实现重工业部门的优先发展,包括户籍制度在内的一系列制度安排保障了城市部门从农业部门提取农业剩余 1951年的《城市户口管理暂行条例》从制度上基本统一了中国城市的户口登记制度;随后,1955年国务院发布《关于建立经常户口登记制度的指示》,统一了城乡户口登记制度;1958年《中华人民共和国户口登记条例》开始实施,由此,城市与农村之间的人口流动限制基本形成。,城乡之间形成了严格的人口流动限制,仅有极少的一部分农村人口可以通过参军、升学等有限的方式进入城市劳动力市场。改革开放后,农村改革带来的生产力极大提高释放了大量农村剩余劳动力,在快速城镇化和工业化的驱动下,农村剩余劳动力开始大规模地向城市和非农产业转移。然而,城乡分割的户籍制度依然存在,并在一定程度上导致农业转移人口在城市劳动力市场上处于弱势地位[5-6]。大量研究发现,与城镇居民相比,农业转移人口的就业状态和报酬等都存在较大差距[7-13],比如户籍门槛显著降低了非城镇户口劳动力进入公有制单位和获得无固定期限劳动合同的机会[14-15]。可以说,在户籍制度的庇护下,城镇居民成为中国劳动力市场中的既得利益者[6][15-16]。

城乡分割的劳动力市场不利于劳动力资源的合理流动和高效配置,构建城乡统一的劳动力大市场是高质量发展的必然要求。城乡二元户籍制度被认为是阻碍劳动力市场城乡统一的主要障碍之一,也是农业转移人口与城镇居民存在显著就业差异的重要原因之一。2014年7月,《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(国发〔2014〕25号)提出,要建立城乡统一的户口登记制度,具体做法就是取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型,统一登记为居民户口。但是,取消农业户口与非农业户口的差异并不能完全消除可能带来就业差异的户籍区别,事实上由落户地不同形成的“农村户口”与“城镇户口”差异仍然会对劳动力的就业产生影响。尤其是对于异地转移的农业转移人口来讲,只有在其工作的城市落户,才能在劳动力市场上与本地市民拥有同样的户籍状态。2016年9月,国务院印发《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》(国办发〔2016〕72号),旨在进一步拓宽城市落户通道,推动农业转移人口和其他常住人口等非户籍人口在城市落户,进而促进人的城镇化和农业转移人口的市民化。在此背景下,各地方政府开始积极探索并推进城市落户制度改革,大量农业转移人口也通过各种途径得以在城市落户。

那么,农业转移人口在城市落户的户籍变更能否促进其就业质量的改善,从而缩小与城市本地居民之间的就业差异?现有相关文献大多集中于研究农业(农村)户口劳动力与非农业(城镇)户口劳动力之间的就业差异,较少关注户籍变更对农业转移人口就业的影响,仅由个别研究探讨了户籍变更对工资歧视的影响等[17]。有鉴于此,本文在已有研究的基础上,重点探讨农业转移人口的户籍变更行为对其就业质量的影响。具体来讲,本文将未进行户籍变更的农业转移人口、进行了户籍变更的农业转移人口和城市本地居民三者纳入统一的分析框架,采用2013、2015和2017年的中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据,对三类劳动力群体的就业质量进行比较,并基于多元Logit模型分析户籍变更对农业转移人口就业质量的影响效应,以期拓展和深化关于户籍制度的经济效应研究以及农业专业人口的就业促进研究,并为进一步深化户籍制度改革和促进农业转移人口高质量发展提供经验借鉴和政策参考。

二、理论机制分析

在理论上,统一的劳动力市场具备充分竞争、自由流动和有效配置劳动力资源的特征。然而,由于制度性隔离和垄断市场等的存在,劳动力市场往往存在由某些因素造成的隔离(劳动力不能自由流动)或歧视(非充分竞争),进而导致不同人群非公平性的就业差异,不利于劳动力资源的高效配置。户籍制度使中国城市劳动力市场上的劳动力因户口的不同而划分为不同的群体,包括城市本地的居民和外部流入的劳动力。在未取消农业户口前,外部流入的农业转移人口与本地市民的户籍存在农业户口与非农业户口、农村户口与城镇户口的双重差异;取消农业户口后,虽然理论上农业户口与非农业户口的差异不存在了,但农村户口与城镇户口的差异(本地与外地的差异)依然存在。根据二元劳动力市场理论,劳动力市场可以分为一级市场和二级市场[18]。其中一级市场提供的工作具备收入高、就业稳定、福利待遇优厚等特点,二级市场则与之相反;且一级市场和二级市场之间的流动性较低,尤其是二级市场的劳动者很难进入一级市场。改革开放前,中国劳动力市场存在明显的城乡二元分割现象。改革开放后,城乡间的人口流动限制逐步解除,但由户籍制度派生出的农业人口就业限制或歧视并未彻底消失。一方面,户籍制度改革的配套政策不完善以及政策实施过程中高昂的执行成本与监督成本一定程度阻碍了农业转移人口进入城镇就业;另一方面,城市劳动力市场出于对本地劳动力的保护,往往会对农业转移人口的进入进行某些限制[19]。因此,农业转移人口会更多地聚集于城市二级劳动力市场,进而表现为农业转移人口与城市本地居民在总体上具有显著的就业差异,比如城市本地居民更容易获得“好工作”,并得到更高的劳动报酬。

虽然中國的户籍制度较为严格,但户籍状态也是可以变更的。如果农业转移人口在其工作的城市落户,其户籍状态就发生了变化,在户籍上就与本地市民没有了差别。因此,在城市劳动力市场上的农业转移人口可以分为两类:一是进行了户籍变更(在城市落户)的农业转移人口,即从农业(农村)户口转变为非农业(城镇)户口。为表述的方便,并结合常用的提法,本文将农业转移人口在城市落户的户籍变更统称为“农转非”。二是未进行户籍变更的农业转移人口,即通常所讲的“农民工”。从理论上讲,“农转非”的户籍变更会消除农业转移人口在城市劳动力市场上因农业(农村)户口带来的就业障碍和歧视,尤其是打破了进入城市一级劳动力市场的户籍壁垒,从而可以显著增加其获得“好工作”的机会,并取得更高的劳动报酬。可见,农业转移人口的户籍变更会带来其就业质量改善,使其与本地市民的就业质量差异显著小于农民工与本地市民的就业质量差异。然而,农业转移人口在城市落户后,其与本地市民间的就业质量差异在短期内也不会完全消失。其原因除了两者的人力资本和社会资本水平等仍存在差异外,还在于劳动力市场上普遍存在的身份认同和就业歧视现象。

从身份认同来看,户籍变更赋予了农业转移人口“农村人—城里人”的身份转变,但对“本地市民”的身份的认同不仅仅取决于外在的户籍标签。一方面,用工单位对“农转非”劳动力与本地市民可能在某些方面存在一定程度的区别对待;另一方面,农业转移人口在城市落户反映了其对城市身份、价值观等方面的认同[20],但市民身份认同感的获得以及城市归属感的产生不仅决于内在的自我身份看待[21-22],而且受到社会环境、生产生活状态等的影响。可见,自身和外界的身份认同都不可能随着户籍标签的切换而迅速完成,在实现心理同化的过程中,身份认同的长期性会显著影响“农转非”劳动力的就业质量[23]。

从就业歧视来看,在城市落户的农业转移人口虽然与本地市民的户籍状态一样,但其“农转非”的经历会向用工单位传递相应的先验性信息,进而产生一定程度的就业歧视。一方面,劳动力市场存在统计性歧视。由于劳动力市场存在信息不对称,企业等用工单位为实现招聘成本最小化,往往会基于劳动者的群体特征而非个人特征进行招聘。长期以来,由于农业转移人口在受教育程度、非农工作经验等方面整体上逊色于城市本地居民,拥有较高人力资本的城市本地劳动者更容易向企业传递发展潜力大的信号 劳动力市场分割理论认为,人力资本作为一种筛选机制为企业提供了选择信号,拥有高人力资本的劳动者向企业传递了发展潜力大的信号,从而被一级市场所接受,人力资本积累较低的劳动者则被认为发展潜力小,被隔离在二级市场内(Doeringer et al,1971)。,因而企业部门(特别是一级劳动力市场中的企业)往往更愿意招聘城市本地居民。另一方面,劳动力市场还存在反馈性歧视。经济主体的人力资本投资往往与其预期收益成正比,因而劳动力市场广泛存在的歧视现象在一定程度上会反作用于劳动者个体和用工单位,降低劳动者个人和单位的人力资本投资期望和实际投入,并对劳动者的就业产生影响。比如,基于农业转移人口的人力资本存量普遍低于城市本地居民的先验性认知,企业对职工进行职业培训等人力资本投资时往往会倾向于本地劳动力;而基于农业转移人口的人力资本投资回报率偏低的先验性认知[24],“农转非”劳动力也可能减少其人力资本投资。这种反馈性歧视将形成“农转非”劳动力与城市本地居民之间的人力资本积累差距,从而产生两者间的就业质量差异。

值得注意的是,农业转移人口与本地市民之间的就业质量差异并非完全是户籍区别带来的,两者的资源禀赋差异(如人力资本、社会资本等)也是重要影响因素。而农业转移人口进行户籍变更并非随机的,总体上看“农转非”群体比“农民工”群体有更高的人力资本水平和社会资本积累,因而“农转非”群体的就业质量好于“农民工”群体也并非完全是户籍变更的结果。在现实中,农业转移人口在城市落户存在两类情形:一是通过“升学”“参军”“招工”“转干”“购房”等途径获得城市本地户口,由于该途径需要申请者具备较为优秀的个人能力且必须经过严格的筛选,通常被称作“选择性农转非”[18][25];二是通过“征地”“家属随转”“户籍改革”等方式获得城市户口,由于该路径主要得益于国家和地方政策,通常被称为“政策性农转非”[26]。一般来讲,经历过严格选拔的“选择性农转非”人员的人力资本水平普遍较高(接近于城市本地居民),而“政策性农转非”人员的人力资本水平则较低(更接近于农民工)。因此,这两类“农转非”劳动力的就业状况也会存在显著差异,变现为“选择性农转非”群体的就业质量明显优于“政策性农转非”群体。

基于上述分析,本文得出以下理论结论:农业转移人口在其工作的城市落户有利于就业质量的提高,但短期内还不能完全消除原有户籍对其就业的不利影响,因而“农转非”群体的就业质量显著高于“农民工”群体,但与城市本地居民仍有一定差距;“农转非”群体与“农民工”群体就业质量差异的产生不仅仅受户籍变更的影响,还是其劳动能力禀赋差异的结果;人力资本是影响劳动力就业质量的关键因素,因而具有较高人力资本水平的“选择性农转非”群体比“政策性农转非”群体有更高的就业质量。

三、研究样本选择与其就业分布

本文所使用的数据来源于中国综合社会调查(CGSS)。中国综合社会调查是中国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行。本文将2013年、2015年和2017年的三轮CGSS调查数据进行合并,并进行如下筛选:只保留“目前从事非农工作”、年龄为16~60岁且工资收入和工作时间大于0的样本,删除信息不完整和明显有误的样本。最终得到5 771个有效样本,根据本文研究的主题将其划分为三个群体:一是进行过户籍变更的“农转非”群体(以下简称“农转非”),指有过从农业(农村)户口变更为非农业(农村)户口经历的农业转移人口,共有1 320个样本;二是没有进行过户籍变更的农业转移人口(即农民工群体,以下简称“农民工”),共有1 899个样本;三是没有进行过户籍变更的城镇居民群体(以下简称“本地市民”),共有2 552个样本。根据户籍变更的不同途径,本文进一步将“农转非”样本划分为“选择性农转非”和“政策性农转非”两个子样本:“选择性农转非”为通过“升学”“参军”“招工”“转干”“购房”等途径在城市落户的农业转移人口,共有865个样本;“政策性农转非”为通过“征地”“家属随转”“户籍改革”等方式在城市落户的农业转移人口,共有455个样本。

本文主要从以下4个方面刻画样本的就业质量:一是职业类型。借鉴李强(2012)的研究[27],基于职业声望和ISCO88、ISCO08代码将样本所从事的职业分为“白领”“蓝领”“服务业”3类。其中,“白领”包括“国家机关党群组织、企事业单位负责人”“专业技术人员”“办事人员和有关人员”等,“蓝领”包括“农、林、牧、渔、水利生产人员”“生产、运输设备操作及有关人员”等,“服务业”包括“商业、服务业人员”等。二是单位性质。将样本的工作单位按所有制性质划分为“国有单位”“集体单位”“私营单位”和“外资单位”4类。三是劳动合同。根据样本与用工单位签订劳动合同的情况,分为“无限期合同”(签订了无固定期限的劳动合同)、“定期合同”(签订了固定期限的劳动合同)、“无合同”(未签订劳动合同)3类。四是工作时薪。根据样本的“个人全年职业总收入”和“每周工作时间”计算,每年按52周计。

1.“农转非”“农民工”“本地市民”样本的就业分布比较

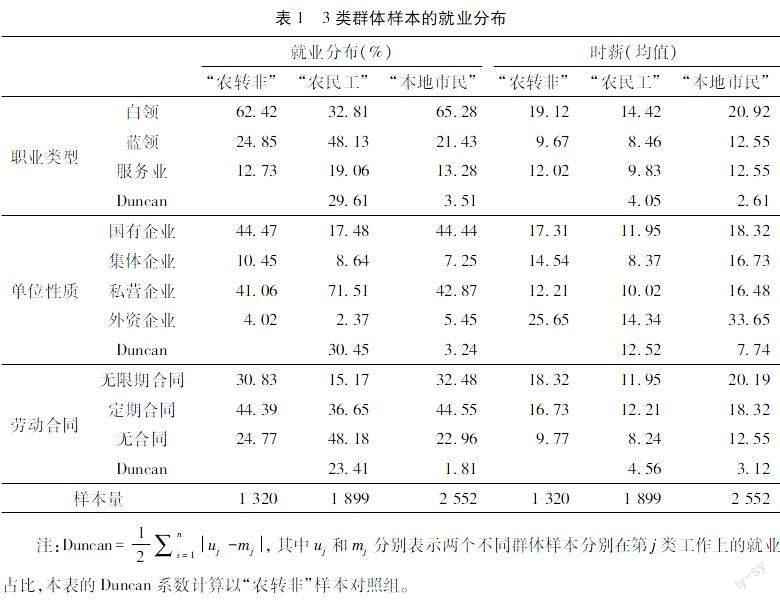

表1综合描述了三类群体样本的就业分布,从中可以得到两个比较重要的特征事实:

(1)与“农民工”样本相比,“农转非”样本的就业质量明显较优。62.42%的“农转非”样本从事收入较高的白领工作,而67.19%的“农民工”样本则从事蓝领和服务业两类薪资较低的工作;54.92%的“农转非”样本在工资水平较高的国有和集体等公有制单位工作,而71.51%的“农民工”样本在工资水平较低的私有制单位工作;30.83%的“农转非”样本与单位签订了无限期劳动合同,而“农民工”样本中有48.18%未签订劳动合同;而且,在各种分类中,“农转非”样本的时新均值均明显高于“农民工”样本。同时,Duncan系数也进一步证明“农转非”样本与“农民工”样本在就业分布上存在明显差异。

(2)“本地市民”样本的就业质量优于“农转非”样本,但差异不大。“农转非”样本与“本地市民”樣本从事白领工作的比例分别为62.42%和65.28%,进入公有制单位工作的比例分别为54.92%和51.69%,获得无限期劳动合同的比例分别为30.83%和32.48%,相差均不大。Duncan系数计算结果也表明,整体上来看“农转非”样本与“本地市民”样本的就业分布差异很小。

上述分析表明,相比“农民工”群体,“农转非”群体的就业质量明显较高,初步表明户籍变更有助于改善农业转移人口的就业质量。但这种改善可能并非完全是由户籍变更带来的,因为“农转非”群体可能本身就比未进行户籍变更的“农民工”群体具有更高的人力资本和更好的就业条件。从不同群体的劳动力特征来看(见表2),“农转非”样本与“农民工”样本的差异显著,而与“本地市民”样本的差异较小。总体上讲,“农转非”样本比“农民工”样本的年龄大、受教育年限长、工作经验丰富,这会促使其就业质量好于“农民工”样本。

2.“选择性农转非”与“政策性农转非”样本的就业分布比较

表3描述了不同“农转非”样本的就业分布,可以发现“选择性农转非”样本的就业质量明显优于“政策性农转非”样本:71.79%的“选择性农转非”样本从事白领工作,远高于“政策性农转非”样本的44.62%;61.27%的“选择性农转非”样本在公有制单位工作,高于“政策性农转非”样本的42.86%;33.41%的“选择性农转非”样本签订了无限期合同,而“政策性农转非”样本中仅有25.93%签订了无限期合同;各类工作中,“选择性农转非”样本的时薪均高于“政策性农转非”样本。同时,Duncan系数显示,与“农民工”样本相比,“选择性农转非”样本和“政策性农转非”样本的就业质量均较高;与“本地市民”样本相比,“选择性农转非”样本的就业质量略高,而“政策性农转非”样本的就业质量则较低。

通过表4可以发现,“选择性农转非”样本的劳动能力禀赋整体优于“政策性农转非”样本:“选择性农转非”样本整体较年轻、工作经验更丰富、受教育年限较长、党员比例最高。同时,d(1)和d(2)进一步说明,“选择性农转非”样本的劳动能力禀赋整体优于其他群体,而“政策性农转非”样本的劳动能力禀赋介于“农民工”和“本地市民”之间,略高于“农民工”。

四、户籍变更的就业质量提升效应分析

上述数据分析表明,“农转非”群体比“农民工”群体有更高的就业质量,这种差异可能是由户籍变更和劳动能力禀赋差异共同作用的结果。那么户籍变更在其中的作用是否显著?本文采用多元Logit模型来考察户籍变更对农业转移人口就业质量的提升效应,构建如下基准模型:

Jobopportunityi=αHukoui+δXi+γYear+εi

其中,被解释变量Jobopportunity为“就业质量”,具体包括“职业类型”“单位性质”“劳动合同”3个变量;核心解释变量Hukou为“户籍变更”,为二值虚拟变量,“农转非”样本赋值为1,“农民工”样本或“本地市民”样本赋值为0;控制变量X为样本的特征向量,包括被访者的“年龄”“性别”“婚姻状况”“受教育年限”“政治面貌”“工作经验”和“工作经验的平方” “性别”:男性赋值为1,女性为0;“婚姻状态”:已婚赋值为1,其余赋值为0;“教育年限”:按照私塾2年、小学6年、初中9年、高中12年、专科15年、本科16年、研究生19年进行赋值;“政治面貌”:共产党员赋值为1,其他赋值为0;“工作经验”用被访者的总工作年限来衡量。;Year为年份哑变量。由于多元Logit模型的回归系数无法直接用于解释回归结果,本文进一步计算各回归结果的相对概率发生比(RRR)。RRR指数表示自变量每变化一个单位所引起的因变量发生比的相对变化,计算方法如下:

对于任一被解释变量(Jobopportunity),j=m相对于j=n发生的概率比为:RRmn=πimπin=P(yij=mx)P(yij=nx)=exp(Δxiβj),m≠n。其中,i为样本数,J为就业类别总数,xi是第i个样本的特征变量。设定参照组base(0),参照组j=n的预测概率为:πin=P(yij=nx)=exp(Δxiβn)∑Jj=1exp(Δxiβj)。则j=m相对于j=n发生的概率为:πim=P(yij=mx)=exp(Δxiβm)∑Jj=1exp(Δxiβj)。进而通过计算可以得到“农转非”样本获得m类工作的概率是参照组样本(“农民工”或“本地市民”)的RRR倍:

RRRimr=explnπimπin=πimπin=P(yij=mx)P(yij=nx)=exp(Δxiβm),m≠n

1.基准模型分析结果

本文引入“户籍变更”虚拟变量,对“农转非—农民工”组群和“农转非—本地市民”组群进行多元Logit回归,并计算不同工作的相对概率发生比(RRR值),结果如表5所示。从表5的回归结果可以发现:(1)“农转非”样本的就业质量显著高于“农民工”样本。在大多数维度上,“农转非—农民工”组群的β系数显著,同时基于RRR值可以发现:相较于工资水平较低的蓝领和服务业,“农转非”样本从事白领工作的概率分别是“农民工”样本的1.33倍和1.29倍;相较于福利待遇和社会保障较低的私营单位,“农转非”样本在国有单位工作的概率是“农民工”样本的2.28倍;相较于稳定性较低的定期劳动合同和无劳动合同,“农转非”样本获得无限期劳动合同的概率是“农民工”样本的1.27倍和2.29倍。(2)从总体上看,“农转非”样本与“本地市民”样本之间的就业质量差异不显著。在大多数维度上,“农转非—本地市民”组群的β系数不显著。上述检验结果表明,在城市落户的户籍变更确实可以在很大程度上提高农业转移人口的就业质量。

2.“选择性农转非”与“政策性农转非”的异质性

由于“选择性农转非”人员与“政策性农转非”人员的劳动能力禀赋相差较大,“农转非”群体本身具有显著的异质性特征,本文进一步将“农转非”样本划分“选择性农转非”样本和“政策性农转非”样本,进行比较分析,估计结果如表6所示。可以发现:与“农民工”样本相比,无论是“选择性农转非”样本还是“政策性农转非”样本的就业质量都较高,但总体上来看“选择性农转非”的就业质量更高。“选择性农转非”样本从事“白领”工作的概率显著高于“农民工”样本,而“政策性农转非”样本与“农民工”样本的差异不明显;“选择性农转非”样本和“政策性农转非”样本都比“农民工”样本更容易在国有单位工作,但“选择性农转非”样本的优势更大;“选择性农转非”样本签订无限期劳动合同的概率高于“农民工”样本,相较于定期劳动合同“政策性农转非”样本与“农民工”样本获得无限期劳动合同的概率无明显差异,但相较于无劳动合同“政策性农转非”获得无限期劳动合同和定期劳动合同的概率高于“农民工”样本。此外,与“本地市民”样本相比,“政策性农转非”样本的就业质量较低,特别是在获得白领工作、进入国有单位方面与城市本地居民还有明显差距。

3.稳健性检验

基于“农转非”样本、“农民工”样本和“本地市民”样本就业分布的非随机性,为避免劳动者个人禀赋所产生的样本自选择问题,本文进一步采用倾向得分匹配(PSM)进行稳健性检验。采用的协变量为被访者的“年龄”“性别”“婚姻状况”“受教育年限”“政治面貌”“工作经验”和“工作经验的平方”,被解释变量“职业类型”分为“白领”和“其他职业”,“单位性质”分为“公有制单位”和“非公有制单位”,“劳动合同”分为“签订了劳动合同”和“未签订劳动合同”。稳健性检验结果如表7所示,从平均处理效应(ATE)可以看出:与“农民工”样本相比,“农转非”样本的就业质量明显较高,且与“本地市民”样本无明显差异;“选择性农转非”样本的就业质量显著高于“农民工”样本,且略高于“本地市民”样本;“政策性农转非”样本的就业质量略高于“农民工”样本。上述结果与基于Logit模型的检验结果大体一致的,表明本文的主要研究结论是稳健的,户籍变更的确可以改善农业转移人口的就业质量。

4.进一步研究:人力资本的就业质量效应

上述分析结果显示,不同群体就业质量差异的产生不仅仅是由于其户籍的不同,还取决于各自的劳动能力禀赋,尤其是人力资本是影响劳动力就业质量的关键因素。为此,本文进一步分析人力资本对不同户籍群体就业质量的影响,对“农转非”样本、“农民工”样本和“本地市民”样本分别进行多元Logit回归,并计算人力资本(“受教育年限”和“政治面貌”)对就业质量(“职业类型”“单位性质”“劳动合同”)的边际效应(MPE)。MPE为各变量的变化对某一组别发生概率产生的边际效应,计算方法为:MPErj=πrjπr,(r=1,…,R;j=2,…,J)。其中,r為r类户籍群体,J为就业机会类别总数。

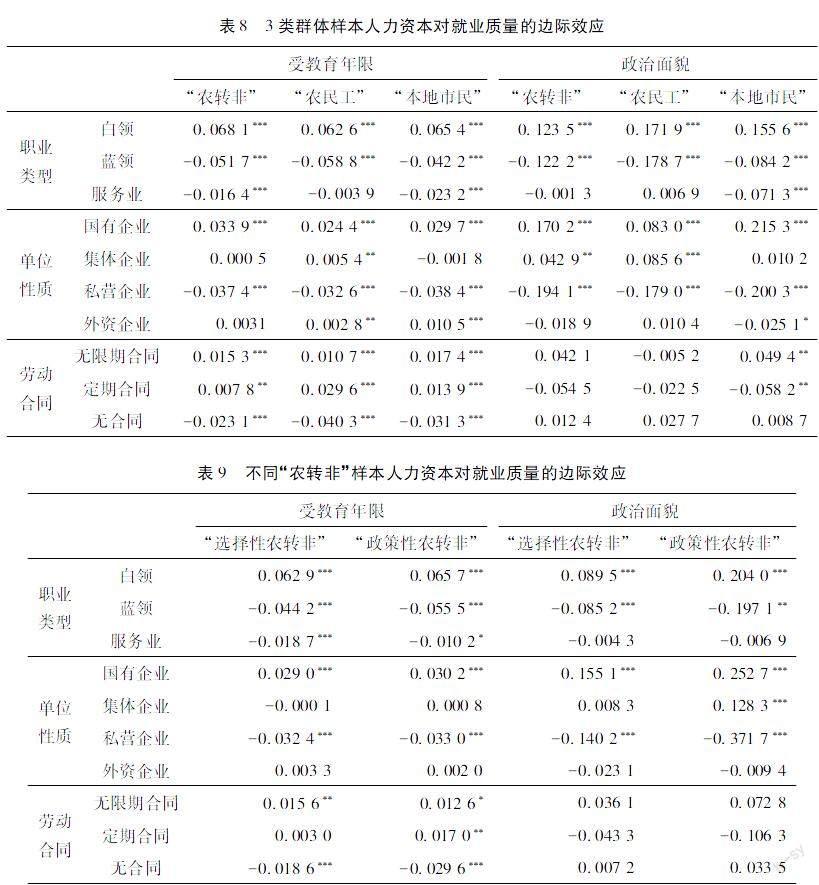

根據表8,“受教育年限”和“政治面貌”对“农民工”“农转非”“本地市民”各类样本的就业质量均具有显著影响。受教育程度高、是中共党员的劳动力获得“好工作” 由于白领职业、国有单位、签订无限期劳动合同具备收入高、福利优厚、声望高、就业稳定等特点[28-29],相关研究往往将其界定为“好工作”[4]。的概率更高:“受教育程度”和“政治面貌”对样本从事白领工作的影响为正,而对从事蓝领和服务业工作的影响为负;“受教育程度”和“政治面貌”对样本进入公有制单位工作的影响为正,而对进入私营单位工作的影响为负;“受教育程度”和“政治面貌”对样本获得无限期劳动合同的影响为正,而对无劳动合同的影响为负。从不同群体的差异来看,“农转非”样本和“本地市民”样本人力资本对就业质量的边际效应总体上高于“农民工”样本,人力资本边际效应的差异不但不利于农民工群体的就业质量提升,而且可能所引起反馈性歧视,进而不利于农业转移人口的就业质量提升[30]。

本文还分别计算了“选择性农转非”样本和“政策性农转非”样本人力资本对就业质量的边际效应,结果见表9。可以看出,受教育年限增加和党员身份对“选择性农转非”和“政策性农转非”样本的就业质量均呈现正向影响。因此,加大教育投入和职业培训是提高农业转移人口就业质量的重要途径,尤其是对于“政策性农转非”人员而言,应努力提高人力资本水平,进而缩小与“选择性农转非”人员在就业质量上的差距。

五、结论与启示

农业转移人口是城市劳动力市场上的重要力量,但长期存在的城乡二元户籍制度强化了农业转移人口在城市劳动力市场中的弱势地位,从而加剧了农业转移人口与城市本地居民的就业质量差距。随着户籍制度改革的深化,不但消除了劳动力城乡流动的制度性限制,而且大大减小了农业转移人口户籍变更的阻碍和成本,大量农业转移人口得以在城市落户。农业转移人口在工作地城市落户(本文简称为“农转非”),使其户籍状态与本地市民一致,消除了其在城市劳动力市场中的户籍劣势,有利于就业质量的提高。因此,经历户籍变更的“农转非”人员比未进行户籍变更的农业转移人口(“农民工”)有更高的就业质量。但由于“本地市民”的身份认同需要较长时间,加上统计性歧视和反馈性歧视在短期内也难以消除,“农转非”人员与城市本地居民的就业质量仍然可能存在一定差距。同时,由于“农转非”人员通常是农业转移人口中具有较高劳动能力禀赋的群体,其就业质量优于“农民工”不仅仅是户籍变更的结果,也是其就业能力的体现,从而劳动能力较强的“选择性农转非”人员比“政策性性农转非”人员有更高的就业质量。

本文利用2013、2015、2017年的中国综合社会调查(CGSS)数据,比较分析“农民工”“农转非”“本地市民”3类群体样本以及“选择性农转非”和“政策性性农转非”样本的就业分布,并采用多元Logit模型考察户籍变更和人力资本的就业质量效应,研究发现:(1)“农转非”样本的就业质量显著高于“农民工”样本,“选择性农转非”样本的就业质量显著高于“政策性性农转非”样本;同时,在劳动能力禀赋上,“农转非”样本优于“农民工”样本,“选择性农转非”样本优于“政策性性农转非”样本。(2)户籍变更显著促进了“农转非”样本就业质量的提升,“选择性农转非”样本与“本地市民”样本的就业质量已无明显差距,但“政策性农转非”样本的就业质量仍然明显低于“本地市民”样本;(3)人力资本对各群体样本就业质量的边际效应均显著为正,其中“农民工”样本的人力资本就业效应较弱。

本文分析表明,农业转移人口在城市落户有利于消除其在劳动力市场中受到的户籍歧视,进而促进自身就业质量的改善和整体劳动力配置的优化。因此应进一步深化户籍制度改革,降低农业转移人口的城市落户门槛,激励更多的农业转移人口进行户籍变更。与此同时,要加快构建城乡统一的劳动力市场,破除劳动力城乡流动中的制度门槛,提升市场在劳动力资源配置中的基础性作用,优化劳动力和就业岗位长期匹配的实现路径,努力实现农业转移人口的充分就业、高质量就业;要进一步完善就业政策,弱化和消除各种歧视性因素对农业转移人口就业的潜在影响,营造公平的就业环境和社会氛围,通过提高农业转移人口的就业质量增强其在城市落户的意愿。本文的研究还发现,户籍变更并不能自动消除就业质量差距,劳动者自身能力的提高才是就业质量提升的根本。因此,应更加重视农业转移人口(尤其是“农民工”)的人力资本积累,缩小其与城市居民在劳动能力上的差距[31]。要优化教育资源配置,加大对农村地区的教育资源投入,推进城乡教育实现均衡高质量发展,缩小城乡教育质量差异;要增加社会公益性质的职业培训机会,特别是要进一步拓宽“政策性农转非”人员的人力资本再投资渠道,建立多方参与的职业培训成本分摊机制,促进农业转移人口人力资本水平的持续提升。

参考文献:

[1]张世伟,郭凤鸣.东北地区城市劳动力市场中户籍歧视问题分析[J].中国农村经济,2009(2):34-45.

[2]陆铭.玻璃幕墙下的劳动力流动——制度约束、社会互动与滞后的城市化[J].南方经济,2011(6):23-37.

[3]MENG X. Labor market outcomes and reforms in China[J]. Journal of Economic Perspectives,2012,26(4):75-102.

[4]章莉,李实,等.中国劳动力市场就业机会的户籍歧视及其变化趋势[J].财经研究,2016(1):4-16.

[5]CHAN K W. Post‐Mao China: A two‐class urban society in the making[J].International Journal of Urban and Regional Research,1996,20(1):134-150.

[6]WANG F L. Reformed migration control and new targeted people: China's Hukou system in the 2000s[J]. The China Quarterly,2004(177):115-132.

[7]李駿,顾燕峰.中国城市劳动力市场中的户籍分层[J].社会学研究,2011(2):48-88+244.

[8]周闯.农民工与城镇职工的就业稳定性差异——兼论女性农民工就业稳定性的双重负效应[J].人口与经济,2014(06):69-78.

[9]田丰.城市工人与农民工的收入差距研究[J].社会学研究,2010(2):87-105+244.

[10]孙婧芳.城市劳动力市场中户籍歧视的变化:农民工的就业与工资[J].经济研究,2017(8):171-186.

[11]章莉,吴彬彬.就业户籍歧视的变化及其对收入差距的影响:2002—2013年[J].劳动经济研究,2019(3):84-99.

[12]吴彬彬,章莉,孟凡强.就业机会户籍歧视对收入差距的影响[J].中国人口科学,2020(6):100-111+128.

[13]曲玥.户籍身份对工作转换及就业状况的影响[J].经济与管理评论,2022(2):5-17.

[14]MENG X,ZHANG J S. The two-tier labor market in urban China[J]. Journal of Comparative Economics,2001,29(3):485-504.

[15]Bian Y. Work and inequality in urban China[M]. Suny Press,1994.

[16]钟若愚,屈沙.劳动力市场分割、就业机会不平等与城乡工资差异——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的研究[J].北京工商大学学报(社会科学版),2019(6):88-104.

[17]许岩,付小鹏,宋瑛.“市民化”之后:户籍变更能否消除工资歧视[J].农业技术经济,2020(8):82-100.

[18]DOERINGER P,PIORE M . Internal labor markets and manpower analysis[M]. Cambridge:Massachusetts Inst. of Tech,1971.

[19]蔡昉.劳动力迁移的两个过程及其制度障碍[J].社会学研究,2001(04):44-51.

[20]谯薇,云霞,宋金兰.农业转移人口市民化的国际经验与我国的政策选择[J].农村经济,2014(12):126-129.

[21]杨菊华,王毅杰,王刘飞,等.流动人口社会融合:“双重户籍墙”情景下何以可为?[J].人口与发展,2014(3):2-17+64.

[22]张贵生,李斌.农转非对农业转移人口城里人身份认同度的影响——基于中国综合社会调查数据的分析[J].城市问题,2019(7):86-94.

[23]赵建国,王净净.身份认同如何影响流动人口的就业质量?[J].当代经济科学,2022(2):93-108.

[24]明塞尔.人力资本研究[M].中国经济出版社,2001:67-95.

[25]WU X G,TREIMAN D J. The household registration system and social stratification in China:1955—1996[J]. Demography,2004,41(2):363-384.

[26]郑冰岛,吴晓刚.户口、“农转非”与中国城市居民中的收入不平等[J].社会学研究,2013(1):160-181+244.

[27]李强.农民工与中国社会分层[M].2版.社会科学文献出版社,2012.

[28]谢嗣胜,姚先国.农民工工资歧视的计量分析[J].中国农村经济,2006(4):49-55.

[29]孟凡强,初帅,李艳.城乡工资差异的教育溯源:基于前市场歧视的视角[J].中央财经大学学报,2018(2):88-98.

[30]何亦名.成长效用视角下新生代农民工的人力资本投资行为研究[J].中国人口科学,2014(4):58-69+127.

[31]周传豹.我国农村转移劳动力区域再配置的特征及趋势[J].浙江树人大学学报(人文社会科学),2020(2):44-50.

Research on the Employment Quality Improvement Effect of

Rural-urban Migrants Settled in CitiesXU Yana,YANG Zhu-rongb

(a. Research Center for Economy of Upper Reaches of the Yangtse River;

b. School of Economics, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

Abstract: To build a unified national market, we must unify the urban and rural labor markets. The distinction of household registration strengthens the weak position of rural-urban migrants in the urban labor market, and the settlement of rural-urban migrants in the cities is beneficial to eliminating the urban-rural segregation of the labor market, so as to improve the employment quality of rural-urban migrants. However, the employment-enhancing effect of the change of household registration of rural-urban migrants still needs to be further studied.

This paper argues that the settlement of rural-urban migrants in the cities has realized the transformation of the identity of “rural people-urban people”, which is conducive to improving their status in the urban labor market, thereby promoting the improvement of employment quality, but the adverse effects of the original household registration on their employment cannot be eliminated in the short term. Therefore, the employment quality of rural-urban migrants who have changed household registration (settle down in cities) (referred to as “rural-urban migrations” in this paper) is significantly higher than that of the rural-urban migrants without household registration change (referred to as “migrant workers” group in this paper), but there is still a certain gap with the local urban residents (“local citizens”). At the same time, the difference in employment quality between “the rural-urban migrations” and “migrant workers” is not only due to the change in household registration, but also the result of significant differences in labor ability endowment. Human capital is the key factor affecting the quality of labor employment, so the selective-transferring group with a higher human capital level has higher employment quality than the policy-transferring group. Using CGSS data in 2013, 2015, and 2017, the employment distribution of different groups was compared, and the multivariate Logit model was used to analyze the employment quality effect of household registration change and human capital. The results show that rural-urban migrants are significantly higher than migrant workers in terms of the probability of engaging in white-collar work, entering public-owned units, obtaining an indefinite labor contract, and the hourly wages of various types of work. This difference in employment quality is the result of the combined effect of the higher labor capacity endowment and the change of household registration in the “rural-urban migrants”. The change in household registration and the accumulation of human capital of rural-urban migrants both have a significant effect on improving the quality of employment. Therefore, the employment quality of the selective-transferring group with a higher level of human capital is significantly higher than that of the policy-transferring group.

Compared with the existing literature, this paper incorporates three types of groups including rural-urban migrants, migrant workers and local citizens into a unified research framework, and divides rural-urban migrants into the selective-transferring group and the policy-transferring group, to compare and analyze the employment quality of each group. Meanwhile, this paper examines the employment quality effects of household registration change and human capital through the significant differences between rural-urban migrants and migrant workers, and also provides empirical evidence that settling down in urban areas will improve the quality of employment of rural-urban migrants.

The research in this paper shows that the change of household registration by settling in cities has a certain role in promoting the employment quality of rural-urban migrants, but to further improve employment, it is necessary to continuously improve the labor ability endowment. Therefore, we should actively promote and incentivize rural-urban migrants to settle down in cities, and continuously improve the human capital level of migrant workers and the policy-transferring group.

Key words: rural-urban migrants; household registration change; rural-urban migration; migrant workers; local citizens; employment quality

CLC number:F304.6;F242.4Document code:AArticle ID:1674-8131(2022)04-0026-15(編辑:刘仁芳)