早期的彩色摄影及相机

2022-05-30路万江

路万江

1913年,英国工程师梅尔文·奥戈尔曼(Mervyn OGorman)在鲁沃斯峡谷为其女儿克里斯蒂娜·奥戈尔曼(Christina OGorman)拍摄的奥托克罗姆彩屏干版照片,它被认为是现存最早的彩色照片。

1839年,法国人达盖尔发明了银版摄影术后,人们对黑白银版照片的清晰效果赞叹不已的同时,也憧憬着彩色照片的出现。其后的近百年间,许多科学家、摄影家就对重现和记录彩色影像的技术进行了不懈的研究、实验,出现了多种拍摄彩色图像的相机和制作彩色照片的方法,下面就分别介绍一下。

三色法理论及彩色投影实验

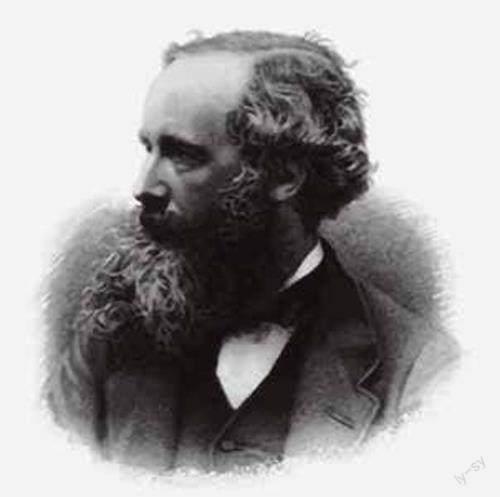

最早为彩色摄影奠定了理论基础的人,是证明了光的本质是电磁波的英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(JamesClerkMaxwell)。早在1855年,他就在爱丁堡皇家学会发表过论文《关于眼睛感知到颜色的实验及有关色盲的评论》(ExperimentsonColour,asPerceivedbytheEye,withRemarksonColour-Blindness),闡述了如何产生全色投影图像的方法:即透过红、绿、蓝三色滤光镜去分别拍摄同一景物,之后再将影像分别通过三种颜色的滤镜投射到屏幕上,通过叠加影像,就可以再现原始景物的色彩。

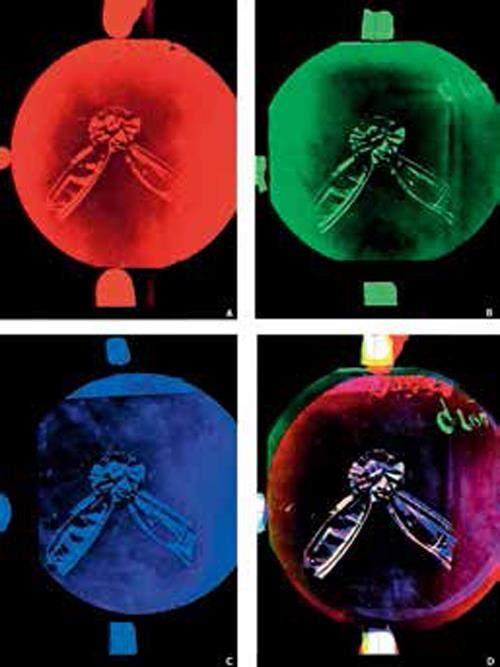

1861年麦克斯韦在摄影师托马斯·萨顿(ThomasSutton)的协助下,利用自然光,使用当时的玻璃底片湿版相机,分别加装上红、绿、蓝三种滤色镜片,拍摄一条苏格兰花格呢缎带,从而得到三张独立的单色玻璃底片。再利用三台加装了与拍摄照片时相同滤色镜的魔幻彩灯(幻灯机),将影像重叠投影到屏幕上。当这三个影像叠加在屏幕上时,就完整地呈现出了缎带原始的颜色。尽管这个彩色影像只是一个投影,而不是照片,但它仍从理论上阐述了彩色摄影的基本原理,可以称为彩色摄影的鼻祖。

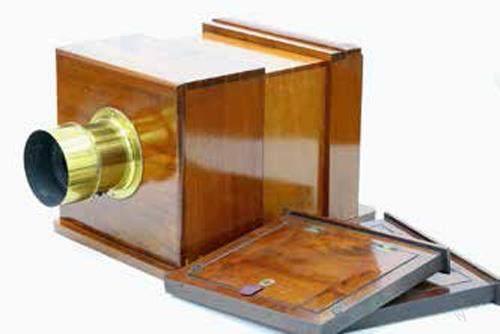

拍摄玻璃湿版照片的相机

彩色摄影理论奠基人詹姆斯·克拉克·麦克斯韦

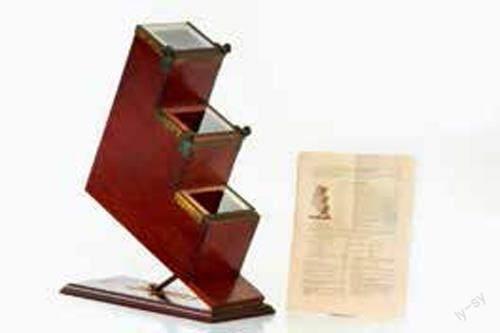

投射玻璃湿版照片影像的彩灯(幻灯机)

A、B、C 图为红绿蓝单色映像,D 图为重叠后的彩色映像。

在麦克斯韦之后,法国彩色摄影先驱杜科斯·杜·豪伦(LouisArthurDucosduHauron)也做出了许多探索。1862年,他写了一篇论文,阐述了关于彩色摄影的思路,主张同时使用加色法和减色法。1868年,他为自己的设想申请了专利(法国专利号83061)。1873年,德国化学家、摄影师赫尔曼·威廉·沃格尔(HermannWilhelmVogel)发现了可以提高感光度的染料敏化技术,这项发现,极大地促进了最初的三色法实验,而杜科斯·杜·豪伦的方法大都依赖于此项技术。

三步拍摄法和一步拍摄法

早期的三色摄影必须对同一景物拍摄三张单色玻璃底片,称为三步拍摄法。开始是拍摄一张后,更换滤色镜片后再拍摄第二张,再更换滤色镜片后,再拍摄第三张。操作麻烦,费时较长,几乎无法拍摄人像。后来出现的三色相机进行了改进,在机身内装有分光装置,将从镜头射入的光线一分为三,分别投射到机身后部滤色镜片后面的底片上。这样就可以一步拍摄出三张不同颜色的底片,也可以拍摄人像,称为一步拍摄法。

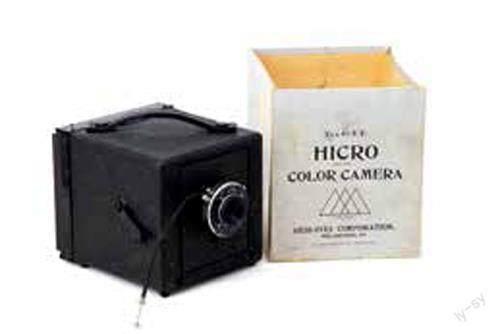

19世纪末,美国人弗雷德里克·尤金·艾维斯(FredericEugeneIves)发明了使用三色法拍摄并印制彩色照片的系列方法。之后,与投资人赫斯在美国费城成立了“赫斯·艾维斯公司”。1911年,该公司推出了使用这种方法拍摄彩色照片的艾克洛三色相机。这台方箱式相机也是利用“三色法”原理拍摄彩色照片的相机之一。机身内部的底片盒分别放置三个3?×4?英寸玻璃干版底片,摇动手柄,可以使底片分别记录红、绿、蓝三种色光。每次拍摄需要在镜头后方分别加装红、绿、蓝滤镜,该相机使用ULTRO镜头,最大光圈F8,快门速度有INST、B、T门三挡。

1903 年德国人米斯(Miethe)博士研发的玻璃干版三色相机。

1903 年德国人米斯(Miethe)博士研发的三色观片奥托克罗姆彩屏干版显微图器。当时还无法制作出彩色照片,只能用这种三色观片器投影观看。

1911 年,赫斯·艾维斯公司生产的艾克洛(Hicro)三步法三色相机

1918年,柏林的伯姆波尔(Bermpohl)公司又推出一款柚木机身,带调焦皮腔的自然色(Naturfarben)牌三色相机,它仍使用三色法原理,但用机身内的分光器将进入镜头的光线分别投射到三个各加装了红、绿、蓝色滤色镜后的3?×4?英寸玻璃干版上,使其分别记录红、绿、蓝三种单色光。该相机使用鲁道夫·格里茨·普拉斯玛特(RudolphMeverGorlitzDoppelPlasmat)镜头,最大光圈F4,焦距22cm(该系列镜头焦距标注的区别是,二战前生产的标注为“cm”,二战后生产的标注为“mm”),速度1/75秒,B门。

除了拍摄外,如何将三色相机拍摄的单色底片制成彩色照片,德国化学家赫尔曼·威廉·沃格尔(HermannWilhelmVogel)功不可没。他1863年在柏林皇家工业学院获得博士学位,论文的题目就是《氯化银、溴化银和碘化银与光的反应和摄影理论》。这也是他研究彩色摄影的开始。1873年,沃格尔发现在新配制的感光乳剂中加入少量各色苯胺染料能够增加对绿色、黄色、橙色及红色的敏感性。这就使被拍摄的彩色物体的色谱能更完美地呈现在黑白照片上,从而大大推动了彩色照片的实用化。

1880年代,瑞士发明家汉斯·雅各布·施密特(HansJakobSchmid)发明了一种对照片上色的方法,就是利用石版画印刷的石灰石和具有光敏特性的化学药剂对照片上色。即用一张黑白负片,通过上述处理程序,就可以人为地对照片加上色彩,并且效果逼真。这种方法高度保密。在美国只有底特律印刷公司(DetroitPublishingCompany)获准在美国使用这种方法。世人所知的只是,将黑白负片反转变成一张网点正片,这个过程实际上就是一个照片的平版印刷过程,只是程序上与黑白照片不一样。彩色照片利用许多种石灰石实现分次曝光,每一种产生一种色调。最后完成的照片要用到6-15种不同的石灰石。摄影师要事先在黑白照片上手绘各种颜色,提交给准备石灰石的工人参考。在对照片上色时,工人对景物本来的颜色经常会掺入一些个人想象,这就导致上色后照片的颜色,与景物的实际情况未必完全相符。

1918 年开始生产的自然色(Naturfarben)牌一步法三色相机

1890年代初,沃格爾的儿子恩斯特协助德裔美国摄影家威廉·库尔茨利用染料感光和三色摄影原理,应用于半色调印刷,使全彩色印刷品可以用印刷机大量生产。

上述这些都不是真正的彩色照片。1930年代,柯达克罗姆彩色胶卷问世,真正的彩色摄影才开始大行其道,人们也不再需要用印刷的方法对黑白照片进行彩色化。

真正彩色照片的出现

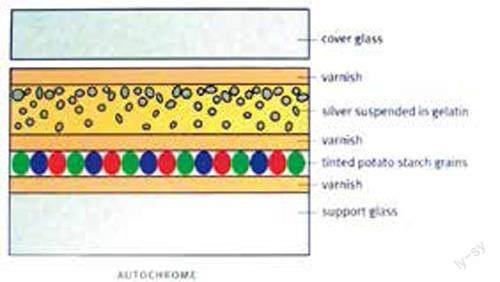

1903年,卢米埃尔兄弟取得了彩色照片技术的专利,这项被称之为彩色照相底板的技术,又称奥托克罗姆彩屏干版(Autochrome)。它于1907年开始面市。这种底片是由染成橘红色、绿色和蓝紫色的马铃薯淀粉微细颗粒混合而成,再覆盖上一层感光卤化银,可在干版背光时看到或投影时呈现彩色影像。

它首先是把细微淀粉颗粒分批染成红色、绿色和蓝色,再混合在一起,之后均匀涂覆在涂有黏性清漆的玻璃板基材上。再用木炭粉铺在玻璃板上,去填充有色淀粉颗粒之间的间隙,用滚筒将覆层压平。最后,用全色照相乳剂涂覆这块玻璃板。拍摄时,这些彩色颗粒起到了滤色镜的作用,使景物的各色光线,分别透过三色微粒后再使银盐感光,然后再用特殊的反转冲洗,使之成为黑白正像。在把照片冲洗成黑白正像之后,拿着它在光线明亮的地方观看,透过那些彩色颗粒就会看到一幅彩色的影像。虽然它的成像质量不如30年后的柯达克罗姆彩色胶卷制作的照片,而且底片的制作、冲洗也很繁琐,但它仍不愧为摄影史上首个真正的彩色摄影工艺,当时大受人们欢迎。

拍摄彩屏干版的相机并不复杂,与普通干版相机没有什么区别(除了底片盒的厚度稍大),只是在拍摄的时候需要加上一个黄色滤色镜片。拍摄后需要在暗房中进行多次显影。

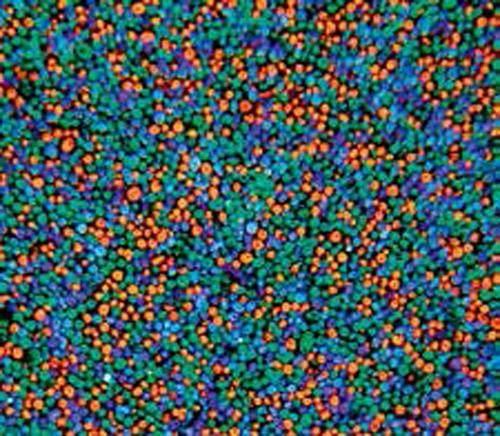

这是彩屏干版显微放大后,彩色土豆颗粒的分布形态,这些土豆微粒的颜色分别是红、绿、蓝三种(后来发展到橙、红、绿、蓝、紫五种颜色),微粒的直径在10至500微米之间。并用压力压平这些土豆微粒。在每块玻璃板上约有400多万个透明的淀粉颗粒,它们的每一个都相当于是一个小型的滤色镜。

尽管奥托克罗姆彩屏干版性能可靠,而且是首个真正的彩色摄影方法,拍摄后经过冲洗可以直接得到彩色照片。但是因其工艺所限,只能制作单张影像,无法进行复制,而且它的彩色图像也不能转移到相纸上。这种工艺一直沿用到1930年代,直到柯达克罗姆彩色胶卷出现才逐渐式微。