别有洞天

2022-05-30刘烨张Berlin胡海洋西西二喵王XY

刘烨 张Berlin 胡海洋 西西 二喵 王XY

发现洞穴风景的人

高山、荒漠、大海、星辰,更高更深邃,似乎一直是人类探索未知的方向。而探洞却是一种“一路向下”的极限挑战,探洞人完成了一场又 一场“极酷”的旅行,去征服黑暗,直面未知。

点一束光

“当你仅凭着在互联网上搜索来的零星资料和临时购买的简陋装备进入只有两三百米深的洞穴时,身后的洞口越来越远,对眼前环境的感受越来越被放大强化,以前看上去再普通不过的石头、流水,忽然变成了书中描绘的样子,那是什么样的感觉?”十几年过去了,晋浩回忆起他第一次进入四川邛崃的一个洞穴的情景,仿佛浩瀚苍穹笼罩头顶,留下了超越时空的感官记忆。

刚开始,洞穴给晋浩的感觉只是一个“怕”字,但他又止不住强烈的好奇心。那些不知名的洞穴不深,也不险,只是在初接触时给人一种巍巍然的感觉。他硬着头皮走到洞底,不过两三个小时,竟生出“不知边界”的渺小感。直到2010 年,晋浩走过了四川大大小小的洞穴,与志同道合的朋友一起组建了一支探险队。运营几年之后,晋浩做出一个了不起的决定:将探险队做成商业化项目。“如果要把洞穴的样子和它存在的价值传递给更多人,去现场看看是第一步。”

纳新的过程是漫长的,而引领晋浩一路向前的是自我价值与社会价值交汇的成就感。2017年,晋浩和团队受国家地质调查局下属单位的邀请,前往云贵高原地区的乌蒙山。乌蒙山地区多为喀斯特地貌,土地贫瘠、水资源匮乏导致的人口与环境矛盾常年存在。“我们进入洞穴,通过对岩溶区的水文地质进行勘查,找到了水资源的储藏区域。”这样的社会实践项目是晋浩看重的,他首先在自己所构筑的空间中沉浸了多年,随后亲自破除边界。晋浩相信,把积累的技能与经验运用到社会实践中,可以改变许多人的生存现状,也可以重建自己的生活。

四五年前,晋浩仍然会收到许多提问:洞穴又黑又冷又危险,你们为什么要去?

他这样评价自己深入洞穴的意义:“我希望将来,人们可以知道自己和洞穴的关联,以及我们为什么要去那里探索。”他将洞穴看作人类社会进程中不可忽视的庇护所,也在深入洞穴的过程中增长了大量新知识。在这个知识体系中,洞穴内的奇观有多壮美并不是晋浩最关心的,他在意的是在这些与外界物质能量交换极少的封闭或半封闭空间中,还有多少人类从未感知的。在晋浩眼中,“洞中一日,世上千年”似乎并非谬传,生物、气象、环境的流转规律在洞穴深处被保留下来,同时,也在遭遇不可逆转的破坏。“要知道,即便是人类非常微小的社会活动,也可能造成洞穴内的失衡。这些积累到一定程度,会对整个片区的多样性造成巨大的影响。我们向洞穴索取而不自知。从古至今,这种关系从未改变。”

从一个人深入洞穴,到引领一小群人进入全新的领域,这种还未被接纳的觉悟,像是在黑暗的洞口点起一束火光,照亮更多人去往更深远的方向。晋浩明白,与地理意义上的道路同样重要的是生活在那片土地上的人们的心灵之路。在洞穴中,一些秘密被揭示,一些人类文明的痕迹重新露出,一些探索仍在坚持,而人们前所未有地被连接在一起。

勇者之心

在重巒叠嶂的贵州,自中部向北、东、南三面倾斜的山地网与街巷道路网相互交织着。人们从一处到另一处去,总要翻山越岭。倘若你喜欢另辟蹊径,往往能看见更多的风景。

于是,在可以搭乘飞机抵达世界各地的今天,有人选择了另外的方向。创立“出发吧”六周年后,贵州女孩朱晓倩回溯着每一趟“不断向下”的地心之旅,好像不止一次地接近过去,也在不知不觉中进入了真实。

“所以,我把诗和远方暂放一旁,地心之旅点燃了我的生活,我愿为更多人再造一个它。”

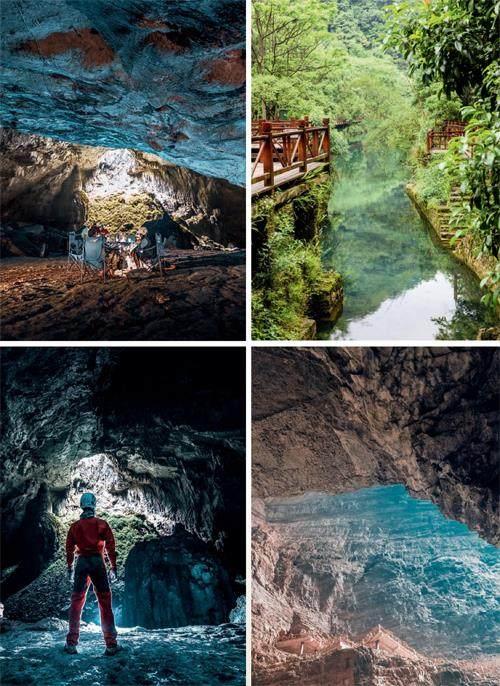

六年前,朱晓倩第一次进入犀牛洞,讶异和惊喜随之而来。“原来,洞内的世界如此不可思议。”失去双目的蜡白蟹在黑暗的环境下白化,浑身发白;洞穴成为它们生活的全部领地;蓝得发绿的钙化池历经岁月的沉积,绚烂又纯净;头灯照亮在晶莹剔透的鹅卵石上,洁白得像雪花,又像宝石……

朱晓倩和同伴们纷纷拿出手机,记录下这些可能是“一生一次”的时刻,身处其中,每个个体不再具有多重身份,他们前所未有地找到自己、成为自己;随后,只需短暂的时刻,他们便联想到自己的过去与未来。这种“ 没有谁能找到你,你也找不到任何人”的感受是奇妙而独特的。每当这样的时刻来临时,朱晓倩总感觉自己正迎来一种平静的兴奋,“洞穴恰如其分地隔绝了我们的身份,重建了我们与自己对话的美妙时空”。

洞厅里的奇观成为朱晓倩的想象力之源,它唤醒了人与自然相处的最纯粹的记忆。这种记忆或许缥缈,却在与眼前的奇观结合之时产生一片前所未有的宏大图景。置身于亿万年形成的空间之中,朱晓倩宛若新生,她说:“我在欣赏,也在思考,一点点恍惚之后,我感谢自己有勇气走入这里。我获得了和自己对话的契机,一切都释然了。”

创立“ 出发吧”以来,朱晓倩三次创越犀牛洞。从“圆梦者”到“ 梦想缔造者”,朱晓倩始终相信,洞厅里的世界是无限大的,尽管身处其中的她只能看见一点点光亮,但这一点明亮的引力足够强韧,引领她抵达另一个世界,而她也成为一名引领者。花六个月时间打磨一条路线,朱晓倩和“出发吧”的教练团队将犀牛洞里的大道和分支走了好几遍。她希望自己精心挑选的线路既是开放且具有挑战性的,又可以最大限度地保证行程的体验感。比如,在遇见暗河后规划一条皮划艇可以通行的线路,计算好不同年龄、类型的人群从第一个汇合点到下一个汇合点需要的时间,将不适合徒步的分支排除,以及一场充满巧思又盛大的洞穴晚宴。

朱晓倩相信,一次称得上“极致”的探洞旅程一定伴随着“极致的风景”“极致的体验”和“极致的虐心”。她记得在“初心之源”(犀牛洞内一片蓝得发绿的钙化池)与同行的朋友聊起自己创业的决心、出发的初心、对生活的热爱,也引发了一场关于“为什么创业”以及“想要成为怎样的人”的愉悦讨论。她还记得在一次穿越途中,一个女生从背上负重包的那一刻便放声大哭,哭声伴随了一路,直到走出洞穴见到太阳的一刻,这个女生告诉她:因为没有退路,她才能坚持走出来,而那一刻,她感谢自己以这样的方式重拾自信。经过一路上的相遇与相识,朱晓倩突然发现,“我好像已经成为诗和远方的缔造者”。

“当深入洞穴成为我挚爱的事业时,我和各行各业的同行者组成了不同的团队,一起经历磨难,在黑暗中克服鲁莽与恐惧,也在陌生与未知的场景中交付对彼此的信任,合作也从洞厅向外延伸。”

朱晓倩说,创业的成就感来自洞穴里的风景与发现风景的人,也来自自我探索之后的种种可能。她确信那些存在了千万年的东西一直存在,那是比地上世界更丰富、更绚烂的存在。

洞穴王国里的原始惊喜

探洞爱好者乐于发现“地下王国”里不为人知的奇观。他们是先行出发的探路者,也收获了最原始的惊喜。

在贵州,发现沉睡亿年的洞底奇观

以下为朱晓倩推荐

犀牛洞

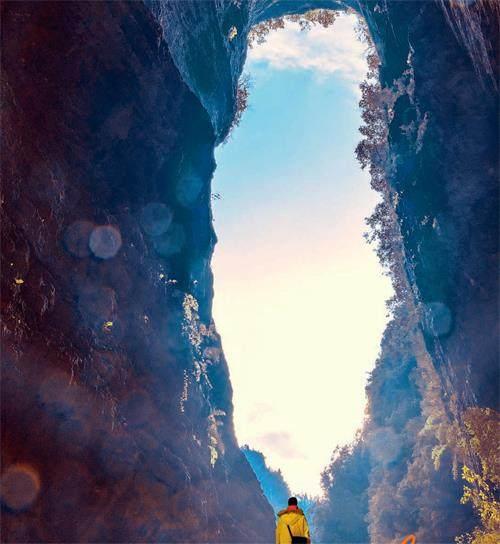

浩瀚苍穹

位于贵州黔西南州兴义市安龙县笃山乡的犀牛洞是世界十大洞厅之一,长约17.6公里,洞道高差为355米。将犀牛洞作为探洞的起点,在洞穴里翻山越岭,在黑暗中遭遇瀑布、暗河、绝壁、天坑和狭缝,置身于壮阔的洞厅,整个人都变得渺小了。“出发吧”打磨的路线是极具挑战性的,进入洞穴意味着没有回头路。特别是在进到洞穴5.5公里后,将面对一处深240米的竖井,从有着240米垂直落差的高处速降至地心,再使用SRT攀绳向上攀爬,全程只有手脚相互配合,全然看不见上面的模样。然而,艰难地穿越是为了看见更多的风景,当我们完成这一趟旅程后,也重新认识了自己,还有“站在太阳底下”的意义。

二郎洞

瑰丽世界

二郎洞位于贵州黔西南州兴义市安龙县笃山镇附近,因从洞厅看向洞口方向的三个入口酷似二郎神的三只天眼而得名。深入洞穴,满眼奇景,它堪称贵州省“最漂亮的洞穴”。二郎洞的美超乎想象,如果说犀牛洞是狂野而奔放的,那么二郎洞呈现出自然最原始的风貌,带来了直击人心的震撼。被流水冲刷的地面沉积钙化层上没有一个脚印,钟乳石、石幔帐在洞穴中沉积了千年,不知名的绿色植被盘踞其中。面对眼前一派从未被开发的样貌,人们每一次向前,似乎都是一种对大自然的试探。这里究竟有多深?还有多少不为人知的绮丽?萦绕心头的是向往。

荔波森林

极致野趣

地处贵州省最南端的荔波县拥有一片独特的喀斯特森林。森林植被覆盖下的喀斯特峰丛波澜起伏,原始林木葱郁繁茂,溪流纵横,山清水秀,与喀斯特地貌形成的山、水、洞、瀑、石融为一体,也是目前世界上保存最完好的喀斯特原生森林风光。一路森林徒步,进入溶洞群,你依然可以看到诸如钟乳石发育原初时的痕迹。与此同时,这里也蕴含着更丰富的洞穴资源等待开发,充分体验了茫然与未知,又在全然没有做好准备之时迎来一场精心打造的露营音乐会,这样的旅程一定是罕见的,也是愉悦而满足的。

十二背后

背后的隱秘

在贵州省遵义市绥阳县的十二背后风景区,潜藏着亚洲最长的溶洞。有人说,“十二”可以理解为一个形容词,如果“十分”是满分,十二背后的风景可以打“ 十二分”,而“背后”的风景总是旖旎又神秘。石瀑布、石旗、卷曲石、石膏晶花等天然景观随处可见;地下河谷、天坑、石膏洞组成了丰富的地下岩溶地貌。背后之美,还有许多可能。

国外的探洞目的地

韩松洞

Phong Nha-Ke BangNational Park

位于越南风牙者榜国家公园的韩松洞由150多个地下洞穴组成,是迄今为止世界上最大的天然洞穴。韩松洞全长超过8800米,地下原始雨林、河流、鈣化池、瀑布等内部景观组成了丰富的地下世界。

加平·吉尔洞

Yorkshire Dales

约克郡山谷是英国大多数洞穴系统的发源地,这里拥有英国最长、最复杂的洞穴系统之一的加平·吉尔洞。洞穴系统中的瀑布是英国最高的不间断瀑布,高度是尼亚加拉大瀑布的两倍。参观洞穴的游客可以从洞口沿着绳索下降,洞穴内主要采用泛光灯照明,但游客可以使用火炬探索更多细节。

斯科契扬溶洞

Beverka Valley

斯科契扬溶洞是世界上最大、最长的溶洞之一。它位于斯洛文尼亚与意大利交界处喀斯特高原的比弗卡河谷最低地,距离斯洛文尼亚首都卢布尔雅那52公里。溶洞总长5000米,由于石灰岩被地下水长期侵蚀而形成。1986年,它被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。

门登霍尔冰洞

Juneau

门登霍尔冰洞位于美国阿拉斯加州府朱诺市。门登霍尔冰川长19公里,宽2.4公里,最厚处高逾30公尺,其洞壁入口处被反射的阳光照亮,呈现透亮的深蓝色。在冰洞附近,你可以登山徒步,还可以看见熊、豪猪和鹰等野生动物。

阿尔加维洞

Algarve

拥有丰富的航海遗产和优美自然风光的葡萄牙南部城市阿尔加维是著名的度假胜地,一处天然形成的海蚀洞也极其神秘。因其圆形的裂口让阳光得以倾泻而下,将洞内细软的沙粒照得闪闪发光,这里与一般山洞的漆黑景象截然不同。

与艺术栖居

大自然给当代人的恩赐,早在千百年前就开始酝酿了。从柏拉图的洞穴心理理论,到如今遍布全球的洞穴式美学,人类似乎和自然洞穴之间有着与生俱来的情感关联。洞穴是我们的庇护所,是无法揣度的鬼斧天工,更是无数艺术创作的起点和终点。

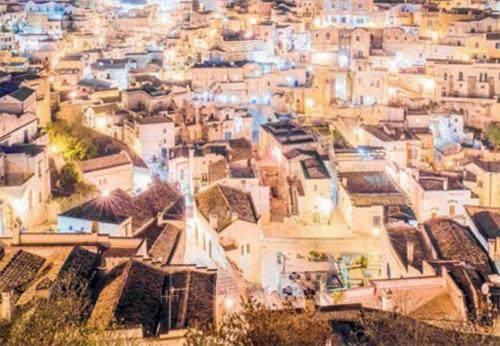

无限循环的洞穴梦境

沿着地中海一路向南,途中山高水险,在意大利南部巴西利卡塔地区,有一座真正原始且直白的石头小城——马泰拉。它神秘、古老、遗世而独立,因而被人称为“失落之城”,几千年里毫无修饰地伫立在天地之间,每一块石头背后都有无数个故事。马泰拉地貌丰富多样,有纵深的石灰岩地带,有高原区,有山谷地带,是雕塑家热衷于创作的乐园,达利便是其中之一。在城中无数的洞窟中,建于16世纪的波马里奇石头宫殿如今摇身一变,成为一座专门用于陈列达利作品的地方——马泰拉建筑博物馆(Museum of Contemporary Sculpture Matera)。

走进博物馆低矮的洞穴,光线昏暗迷离,好像进入了达利的一场梦境。展品零散地展示在石窟的各个角落里,有些置于宗教石壁画前,有些置于石窟天然的弧线下,从《时间》《 宗教》到《变形》,作品似乎也融汇在洞窟的深邃里。据说达利在创作这些雕塑作品时,接受了弗洛伊德的潜意识学说,有一瞬间,你似乎会觉得整个洞窟是达利创造出来的巨型梦境。离开洞窟时,雕塑的影子在石壁上延伸得影影绰绰,洞穴深不见底,一如达利这场无限循环、让人分不清现实与梦境的旅程。

走进数字艺术的天然剧场

很多人第一次得知莱博光之博物馆(Les Carrières de Lumières),是因为2022年早春香奈儿的那场行走于采石场遗址中的大秀。殊不知早在200 多年前,这里便开始和艺术结缘。莱博光之博物馆的前身是 Les Grands Fonds采石场,其所在地 Les Baux-de-Provence位于南法普罗旺斯地区,是一片与生俱来的天然矿石区。约2000 年前,这座村庄便有了石灰石的迹象,带着这份馈赠,当地的人们开始以采石为生,中世纪村庄 Glanum以及 Les Baux城堡都是用这里的石料建造而成的。得益于采石场肃穆静谧的环境,1864 年,法国作曲家夏尔· 古诺(Charles Gounod)在采石场完成了5 幕歌剧《米雷叶》的创作;1959 年,幻觉派艺术家让· 考克托(Jean Cocteau)也偶然发现了这个浑然天成的、如古希腊剧场般的地方,在此完成了电影《俄耳甫斯的遗嘱》的拍摄。

如今,这座宝藏采石场摇身一变,成为一座有着天然幕墙的数字艺术中心,每年都会以不同的艺术家为主题,举办沉浸式光影艺术展,如夏加尔的仲夏夜之梦、莫奈的地中海之旅、梵高的星空、达利的无尽谜团……都曾在这里上演过流动的光影大戏。2022年春到2023年初,这里会有两场常驻展览——“伊夫克莱因的深蓝世界”和“由文艺复兴时期绘画构成的威尼斯运河画卷”,走进这座天然剧场,你也就走进了隔空对话般的艺术幻境。

浓缩中亚历史的艺术心脏

在广阔的中亚山脉,苏莱曼山始终是吉尔吉斯斯坦人心中的圣地。这里是欧亚交汇之处,终年恢宏而苍凉,容纳着南来北往的游牧民族。若是第一次来到苏莱曼山山脚下的老城奥什,向城市边缘的半山腰望去,你会看到一座有着探测器般外形的建筑嵌在岩石之中,像是防空洞或者是新能源研究所一类的据点。谁也想不到这其实是苏莱曼山乃至整个吉尔吉斯斯坦真正的心脏,一座浓缩了中亚地区千百年历史与艺术的秘密基地——苏莱曼国家历史考古博物馆(National Historical andArchaeological Museum Complex Sulayman)。

被誉为“南方之都”的奥什,是一座拥有3000多年历史的古城。宗教文化更传统保守,这也是吉尔吉斯斯坦为何会将国家历史考古博物馆建在奥什山中的原因。位于洞穴中的博物馆由两个独立的楼层组成:一楼铺陈着从萨满教到万物有灵论各种宗教流派相关的绘画、手稿、家具、书籍;从二楼的天然洞穴窗口向外望去,是一片灰蒙蒙的奥什老城。这座雕刻在大山之中的秘密基地是文明对自然最真诚的回应。

感受山丘深处的律动

有些建筑并不是在它们所在的地方诞生的,它们创建了属于自己的场地,因此改变了周围山丘的模样,让原本的生态流动起来。在韩国庆尚道清平的一片荒野山林中,赛亚公园(Saya Park)便是一处无法定义的洞穴式建筑群。从远处望去,那是一片有着未来气息的,由洞穴、公园、展亭、教堂、瞭望台组成的乳白色诗意空间,它们像是从山体里长出来似的,蔓延到丛林之中。

建筑群中最大的一座是混凝土艺术展馆,它包括各种展览画廊,展馆呈线性结构,一部分攀附在山顶上,一部分隱藏在山体洞穴中。从山体北部进入公园,进入展馆内部,站在其中你仿佛来到一座雕塑的胸口。在这里,你能够感受到山丘深处心脏的律动,空间、光、影、时间交织着窗外的无尽原野。建筑以空间表达时间,以形式告慰自然,步入山体中的任意门,那里是此刻最贴合的庇护所。

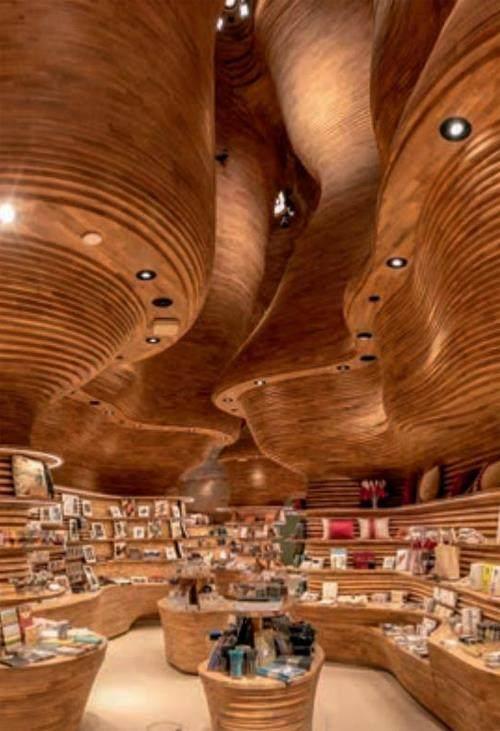

木质光洞中的艺术探险

卡塔尔市中心有一个美丽的地下庇护所,幽深40米,由纤维石膏晶体组成,发出淡淡的、像月光一样的磷光。这个被称作“光洞”(Dahl Al Misfir)的地方,让建筑师高田浩一念念不忘。后来,高田浩一终于有机会将“光洞” 搬到地面上来,为卡塔尔博物馆打造一个具有同样艺术属性的洞穴式商店。这个结构惊人的商店由4万个单独的木片组成,每个木片都是独一无二的,由意大利木匠在现场搭建。建成的空间以堆叠的木制轮廓构成,沿着墙体攀岩而上,形成了一个木质洞穴屋。内部的木层像洞穴中的石笋一样向下延伸,形成柱子和展示架,成功地让洞穴元素成为建筑形式的塑造者和主角,而非建筑本身。游走当中,仿佛在沙漠的洞穴中探险。高田浩一说:“设计这个木质光洞空间,是为了向卡塔尔的文化遗产致敬,无论作为文化遗产的博物馆本身,还是作为灵感源头的地下光洞,以新的设计把它们贯穿起来,让各路来客可以沉浸在浓郁的历史痕迹中。”

窥视天空的万花筒

如果天边有云洞,它会是我们窥视天空的万花筒,每一个“洞口”,都像是一个微小宇宙。在海口世纪公园音乐广场西北侧,海口云洞图书馆就是海边的一座万花筒,透过舷窗般的窗口,眼前是被重建的天与海。在这座浑身纯白的海边洞穴中,内嵌多维的时空隧道,内外合一,连接着城市、海岸和那些想要找一处安宁之地的人。在这个700平方米、有着上万本书的空间内,读书、望海、观天、自省,人会不自觉地向内看,“ 穴居” 是人类最原始的本能,被厚厚的壳包裹的安全感让人无比眷恋。云洞图书馆看准了人心深处的秘密,于是便有了这座海边安全舱。它以洞穴为外壳,包裹那些无处安放的心灵。

远古洞穴的新庇护所

“洞穴”与“人类”之间,究竟是谁在庇护谁?远古时期,我们的祖先依山凿洞而居。如今,我们把他们遗留下来的所剩无几的痕迹悉心遮蔽起来。在北京市房山区周口店镇龙骨山北部,散落着诸多北京人考古遗址,这些遗址长年累月经受着风化侵蚀,直到遇见清华大学建筑设计院文化遗产保护中心,才有机会变成被“遮蔽”的对象。

由于地处露天环境,部分岩壁出现了滑坡的迹象。考虑到需要在不隔绝自然环境的前提下减缓风、温度、湿度等环境要素的变化程度,以实现稳妥、改良性的保护策略,设计团队在周口店考古遗址第一地点上建造了一个造型起伏的新型保护棚,它可以阻挡洞穴外的雨水和强风,同时减缓温度和湿度的波动。建成的保护棚上方布满绿植,掩入山体,双层空间网壳的形态匹配山峦的走向,为曾经给祖先提供庇护的遗迹,建起新的家园。

洞天舞台与传统文化交相呼应

浙江省缙云县保留有大规模的采石遗迹“岩宕”。曾经被废弃的采石场,在沉睡许久之后,如今终于变成洞天舞台。缙云人杰地灵,古籍中有记载:“轩辕黄帝往炼石于缙云堂,于地炼丹,时有非红非紫之云现,是曰缙云,因名缙云山。” 经历了一亿多年的沧桑,这里的地壳板块经受岩浆活动的碰撞,如今留下了大片的火山岩、丹霞和花岗地貌景观。在几千年的采石历史里,人们用这些山岩修路、盖房子,留下了一个又一个巨坑。那些洞坑是人类文明发展碾压过的痕迹,空荡荡地屹立着。直到DnA建筑事务所把目光投放到这片遗迹上,渐渐有了化岩宕为公共艺术空间的想法。建筑团队抱着顺势而为的态度,沿着洞穴纵横走向,以自然原型为轮廓,逐步规划出不同主题的空间。

目前对外开放的废弃采石场中,有的成为“剧场”,有的成为“ 书房”,其中为婺剧展演提供舞台的9号岩宕最具辨识度,其外观如同被利刃切割过,优越的声学效果使这里成为最天然的剧场。如今站在修缮一新的观景台,透过洞口远眺日落,像是《狮子王》结尾在山巅的那幅景象。望着来自远古的残石,历史遗产和民俗文化相互呼应,成为新的语境,自然、人工和时空在这里交叠,生生不息。

大地之下本味回歸

人类的发展从未停滞过,但也许因为某种进化遗留,人类对洞穴环境依然有所向往,现代与原始的碰撞也赋予了洞穴更多可能。让我们回归烹饪的起点,在洞穴之中寻找用餐的新体验。

火山与海浪二重奏

在西班牙加那利群岛最东北端,有一座名为兰萨罗特岛的火山岛屿,由于火山岩洞的坍塌和海浪的冲击,这里的地貌奇特而美丽。如果到达当地,你想体验一次奇妙的美食感官之旅,那么完全处于自然状态的RestauranteJameos del Agua一定是最佳选择。餐厅所处的Jameos del Agua被称为水洞,西班牙艺术先驱之一的塞萨尔·曼里克在完成学业后回到家乡时,看到旅游业的发展,决定通过这个行业进行人与自然结合的实践,水洞便是他的成果之一。在保留原有地貌的同时,他为这里填充了餐厅、雕塑,还有游客玩乐项目,并很好地保护了本地物种。得益于他的这一系列成功,这个岛的风貌没有被过度发展摧毁,也让我们有了在火山岩洞中享用美食的机会。

一场流动的盛宴

在意大利南部,有一个古老的沿海小镇Polignano a Mare,早在史前,这里便有人类定居,罗马人、诺曼人都在这里留下过痕迹,拿破仑的兄长约瑟夫· 波拿巴也曾在这里举行庆祝扫除封建制的盛会。这个古老小镇像是在一块巨型岩石上构筑而起的,浅色的砖石建筑与整片大地融为一体。大量的海岸洞穴是这个古老小镇的特点,Grotta Palazzese是其中的佼佼者。这个海边的悬崖洞穴在17 世纪是贵族的活动场所,法国画家 Jean Louis Desprez在1783年的画作 View of the Grottadi Palazzo with Banquet 中就描绘了当时的盛景。悬崖上方现在已盖起了酒店,而洞穴本身成为酒店餐厅,延续着300 多年前的觥筹交错。

人造山洞的百年传奇

1782年,一位名为 Jack Bates的矿工携妻子搬到了英格兰泰恩-威尔郡南希尔兹的马斯登湾的沿海悬崖边,用炸药创造了一个山洞,并以此为家,这便是Marsden Grotto的来源。但Jack去世后,这个地方就被遗弃了,直到下一任主人Peter Allen接手。他加盖了餐厅、酒吧,甚至还设置了客房,让Marsden Grotto有了现在的雏形。历经200 多年变迁,关于这处悬崖洞穴的各种故事已经数不胜数,它几次历经衰败却都迎来重生。如今,这里不但有餐厅、酒吧,还有咖啡厅和精品客房,关于MarsdenGrotto的故事仍在延续。

极度自然的永续洞穴

位于日本山口县宇部市的这家新餐厅这样描述自己:“它似乎在那存在了一万年,而且将继续存在一万年。”主厨平田基宪以富有大众吸引力的古典法式料理为理念享有盛名,他准备开设自己的餐厅时找到了建筑师石上纯也,并告诉对方自己希望拥有一个能随时间沉淀的、如同酒窖般的个人表达空间。被称为“诗性建筑师”的石上纯也以“极度自然”为理念,作品中总是呈现出对自然的思考,淡化建筑本身是他的常用创作手法。MaisonOwl的创作更是天马行空,甚至是一种炫技。通过挖掘空洞与通道,在地下创造出模具一般的结构,再通过混凝土浇筑填满其中并构筑顶部,成型后,再挖除内部的土壤,最后呈现出宛如天然洞穴般的地下空间。“这是主厨的藏身之所,邀请各位入内享受浪漫时刻。”

一朵云飘在富士山脚下

在富士山的南边,有一座白色建筑坐落在地面上,像一片云朵飘落此处,又被人施以妙法,在其中凿出空洞,成了人与自然的共处所在。这个奇特的云洞餐厅HotoFudo由建筑师保坂猛主导设计,他希望整个餐厅能和自然连接,在以富士山为背景的同时与周围环境融为一体,建筑内没有设置空调,如同洞穴隧道的设计让空气自然流通。照明系统的设计为了保持建筑和外部之间的共生关系,可在一天中自动调节不同时间段的光线强度。在餐厅内享用餐食的食客可以时刻感受到自然,下雨时,人们可以在里面清楚地聆听到雨滴的声音;有雾时,雾会进入建筑物;下雪时,它变成了埋在雪中的风景,有时还有鸟类和其他动物会进来。它虽然是人造的,但真正做到与环境共生。

与大地共生的温巢

如果你正在南非茨瓦鲁卡拉哈里野生动物保护区内驱车疾驶,目光正探寻随时出现的野生动物,突然,你发现一处农舍映入眼中,那想必就是Jan Hendrik从法国尼斯回归故土后开设的餐厅。在这片私人拥有的野生动物保护区,过去应该没人能想象到竟然会有明星厨师在如此偏居一隅的地方开设餐厅。食客进入此处的每一幕都可以形成唯美的静态画面,伫立在平原上的农舍只是旅程的开端。先在农舍门廊处以欢迎饮料和开胃菜开始整段用餐的过程;然后需要通过一座螺旋形的楼梯走入地穴,进入被食材包围的世界,从餐厅的橄榄到奶酪,再到实验性的腌制肉类都储存于此。穿过储藏室,你可以到达厨房,享用熬制已久的汤,搭配以当地谷物为原料制作的面包。从厨房出来,你终于到达真正的餐厅区域,这里像某种野生动物拾捡树枝在地穴上搭建的一个温巢,你分不清自己在地下还是在地面,在日落余晖下享受余下的一道道美食,为这幅画卷添上完美的最后一笔。

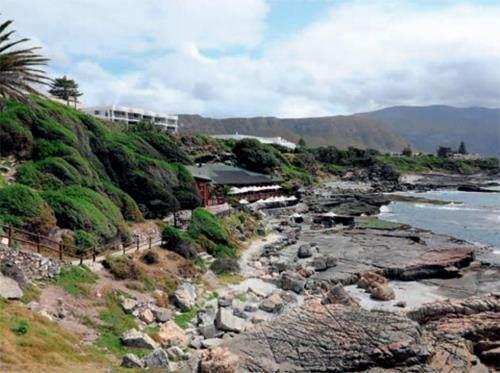

当窗外有鲸鱼跃过

在南非西开普省的 Walker's Bay,岸边悬崖上有一个百年前非洲原住民Strandloper居住生活的洞穴。现在,它是著名的观鲸餐厅Bientang's Cave所在,客人全年可在这里观察到海豚、布萊德鲸、座头鲸和逆戟鲸的踪迹,每年5月至12 月,还会有南露脊鲸到访。这个位于最佳陆地观鲸点的餐厅不但屡获各种美食和葡萄酒奖项,更重要的是,它为当地的可持续旅游和海洋知识普及做出持续贡献。它是周边环境最好的守护者,Bientang's Cave的团队成员每天都会清理周边的海岸线。在身体力行的基础上,它通过商业模式,即用美食美酒让客人在当地更久地停留,同时宣传观鲸注意事项、传播保护海洋的理念。

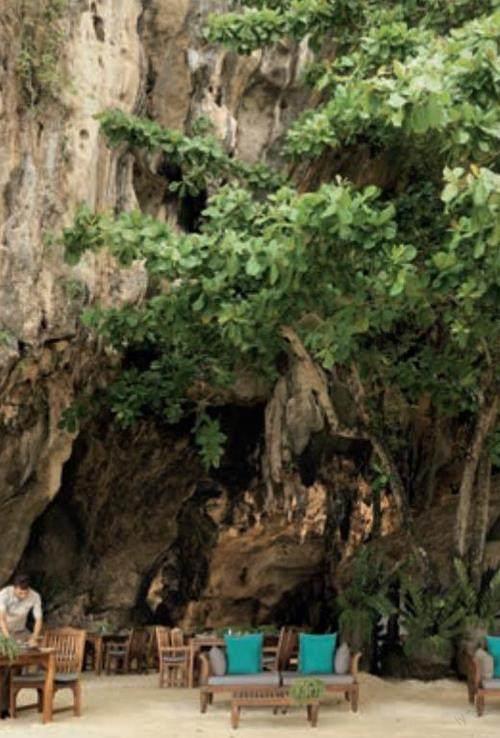

赤脚进入沙滩洞穴

甲米海洋国家公园一角的Andaman海岸,三面环海,另一面是险峻巍峨的山崖。山崖下覆盖着柔软的细沙,森林、峭壁、海洋在这里融为一体,度假酒店Rayavadee便坐落在这里。你可以乘坐当地的长尾船到达此处,像是探寻无人之地般去其内的洞窟餐厅The Grotto。古老而巨大的石灰岩洞窟包裹着一片柔软的细沙地,你可以赤脚踏入餐厅入座,望向蓝宝石般的安达曼海,不远处是像一块巨石镶嵌在海面上的快乐岛。在这里带着一本书从白天等候至日落,再享用海鲜烧烤配以热带风味的鸡尾酒,这必定能成为人生中美好的一天。

寻找原始火烤之味

在大家的印象中,东京六本木是霓虹灯下的时尚现代都市景象代表之一,然而Nikunotoriko带来了与都市面貌不同的原始角落。这是一家烤肉餐厅,试图把大家带到百万年前穴居人类在洞窟中生火烤肉的场景。在一楼的空间,砂浆手工塑造出来的天花板和地面在一面大镜子下呈现出一个仿佛没有尽头的山洞。用数千块玻璃砾石拼接成的地面像是山洞中一条流淌着地下水的河床。在二层的空间,用铁管和错落的板材组成了一幅野外篝火烤肉的画面。让人身临其境的环境构造也许真的能勾起我们最原始的回忆,同时让我们享受现代食材,碰撞出奇妙的体验。

回归最初居所钻进洞窟入眠

在我们居住的地球上,岩溶地貌分布广泛。远古时起,人类就在天然洞穴中居住,而我们作为“穴居人”的后代,始终记得住在被植物覆盖的洞穴中的舒适感和安全感。人类与土地和环境的连接,还有这层连接对人类生活的影响,成为现如今洞穴酒店的强大吸引力。

在马泰拉洞窟里以烛火触发时光倒回

意大利南部的马泰拉以丰富多样的石头地景著名,在旧石器时代就有人类居住痕迹。8—13世纪,修道士为躲避战乱来到此地,修建半洞穴、半房屋的住宅,逐渐形成了马泰拉独特的石窟聚落萨西(Sassi)。第二次世界大战后,萨西原住民陆续迁走,马泰拉一度成为被遗忘与废弃的城镇,直至1993 年被联合国教科文组织列为世界遗产,这一人类文明瑰宝的消逝才被阻止。2009 年,分散式酒店运营商Sextantio重建与修复了部分洞穴,将其改造成供游客体验萨西文化的酒店。整个酒店在陈设上,最大限度地保留了石窟的原始风貌,就连墙壁上的窟窿都不曾被补上——那是萨西原住民放置圣像的地方。为了不让管线破坏石壁结构,整座洞穴内几乎没有现代灯具,主要靠蜡烛照明。当夜晚的烛光幽微,照亮斑驳岩壁时,心生敬畏的人屏息凝神,而时间仿佛倒回到中世纪。

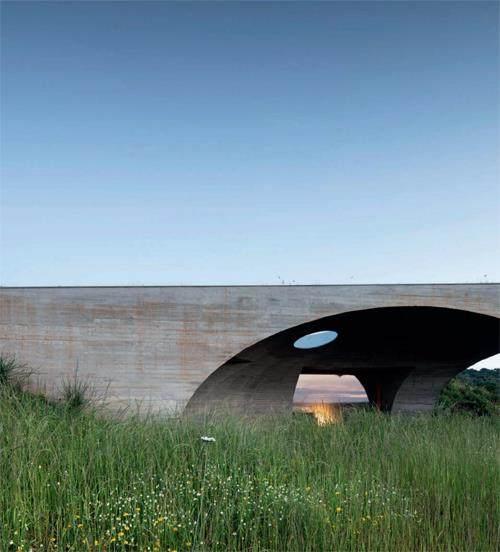

在没有具体地址的寂静酒店被时间催眠

Casa Na Terra译为“土里的酒店”,顾名思义,它是一座嵌在地面以下的酒店。酒店位于葡萄牙阿连特茹(Alentejo)地区,当你想在导航中输入准确地址的时候,一定会疑惑——无名道路在哪里?你能做的是向着埃尔奇瓦大湖(Alqueva)行进,然后向酒店人员问路。即使找对了位置,也很容易错过这栋建筑物,因為它完全融进了蔓延的草地,从高处俯瞰,唯一所见的只有向内开口的陨坑天窗和狭缝般的天井。酒店目前提供三间带卫浴的独立客房,有公共客厅、餐厅和露台,其中客厅和餐厅是从墙体内掏出的长方形内凹空间,可谓“洞中之洞”,满足会客和就餐私密性的需求。关于入住 Casa Na Terra的体验,从找路到居住,从消解建筑到融入自然,最后获得内心的平静 —— 那或许就是酒店想传达的“Silent Living”理念。

在洞穴泳池里,炎夏也清凉

岛屿是希腊的主要地理特征,其中圣托里尼岛的极致蓝白最令人沉醉。圣托里尼岛是火山组成的月牙形岛环,如果你疲于热门景点的拥挤与吵闹,只为休养而来,位于月弯处的美加洛丘里镇(Megalochori)上的Athermi Suites酒店不失为一个清净的落脚处。Athermi Suites背靠开阔的普拉卡湾(Plaka Bay),面对着圣托里尼之心(The Heart of Santorini )—— 那是美加洛丘里镇上最浪漫的日落观赏点,由于洞眼的某些角度像心形而得名。所幸这里不是主要观光区,拴上房门,就成了私人风景区,尽可独享日落恢宏,从燃烧看到谢幕。酒店规模不大,只有22间客房,但最特别的房型当数带洞穴泳池的别墅套房,这也是别处绝无仅有的体验。洞穴泳池建在洞内,依照原始结构被设计成不定型的曲弧墙面,从室内空间一直延伸至半圆的洞口。蔚蓝的池水把洁白的墙面染成冰蓝色,让人在视觉上恍惚置身于冰洞中。

去蓝山魔法洞当一夜原始人

魔法洞(Enchanted Cave)是另外一座建在悬崖上的洞穴酒店,它位于距悉尼两小时车程的蓝山(Blue Mountains)山顶。如果用一个词形容“魔法洞”,那一定是“原始”。当人类还是穴居人的时候,居住空间里只有石头、火和天空。而在“魔法洞”里也如此:房间内除了岩石就是大大的落地窗,中心位置放置了一个燃烧木柴的壁炉。“魔法屋”的生活方式也可谓“原始”:窗户不安装窗帘,清晨被日光唤醒,在鸟啾声中赖几分钟床;淋浴间建在室外的甲板上,夜晚面向森林冲澡,呼吸桉树散发出的蓝色清凉。尽管这里“原始”,但你完全不用担心设施简陋,酒店的贴心设计会让你觉得即使今夜是“原始人”,也是被现代文明温柔照顾的“原始人”:做了抛光处理的室内岩壁摸上去坚硬但光滑;在配备双燃气炉灶的现代厨房里,炊具和餐具一应俱全;如果你对户外浴有心理障碍,漂亮的室内温泉浴室等候你的光临。

盘踞峭壁的前卫“龙穴”

在地下洞穴文明悠远的格拉纳达地区,建在悬崖之上的 Casa Acantilado却分外抢眼。为了完美嵌入山中,它的屋顶被设计成极致的42°倾斜,并且外立面由锌瓦片堆叠而成,这种材质非常擅长捕捉光线,很像龙的鳞片,依山势呈现出海浪般的律动。远远望去,整座建筑仿佛一头穴居在陡峭山壁里的上古神兽,正在呐喊、咆哮。房子分为两层:一层为泳池和朝外延伸的悬臂式露台;二层是三间面向地中海的独立房间,坐拥格拉纳达的日出日落。Casa Acantilado是极致的人工与自然对话的作品,建筑师在不放弃创新的前提下,最大限度地尊重山地景观。正因如此,它被BBC选为世界上最非凡的房屋之一,收录在纪录片《世界上最非凡的住宅》中。

像当地人般置身事外地仰望卡帕多奇亚

类月地貌、精灵烟囱、洞窟民居……卡帕多奇亚有着无数个吸引观光客的理由。1000多万年前,火山吞噬了土耳其东部的安纳托利亚高原,火山灰飘散,岩浆奔腾流淌,冷却后形成了奇形怪状的天然洞窟和山丘。火山岩内部质地松软,开凿毫不费力,所以当地居民很早就以洞为家。Splendid Cave Hotel就是一座穴居建筑,位于格雷梅(G?reme)東南方向3公里外的奥塔西萨(Ortahisar)镇中心,步行至“卡帕多奇亚最大的精灵烟囱”—— 奥塔西萨堡(Ortahisar Castle)仅需4分钟。被山谷环绕的酒店闹中取静,特别是半躺半倚在酒店的公共露台软垫上,仰望空中热闹缤纷的热气球群,颇有一种“置身事外”的当地人情致。

登陆塔图因星,去天行者家过夜

行走在突尼斯南部的马特玛塔山区,你会发现一个个大坑遍布土黄色的丘陵之间。这些大坑在当地被称作沙堡(Ksar),古老的北非土著柏柏尔人(Berbers)世代居住其中。为了抵御极端的沙漠气候,柏柏尔人向下挖坑,再沿着坑壁凿洞建成房间,乍看之下,与我国的客家围屋竟有几分相似。如果你是星战迷,一定一眼就能辨认出这里是电影里的塔图因星原型、天行者卢克的童年居所Sidi Driss所在。电影里的Sidi Driss如今被改造成酒店,由两层共七个洞窟组成。这里作为星战主题旅馆,洞窟的墙壁上贴满了《星球大战》的剧照和 Logo,柜台上的电视循环播放影片,布景道具零星分布在大坑中庭。而当时拍戏的洞窟现为向公众开放的餐厅,供应传统中东菜式,如 Chorba(一种炖煮的粉汤),你可以边享用美味边欣赏天花板上的壁画,仿佛置身于电影中。

在地下155米入眠,你敢吗?

位于瑞典 Vastmanland郡的萨拉银矿酒店深藏在地下155米,约地上50层楼高,是当之无愧的全球最深酒店。从中世纪开始,萨拉镇就是瑞典最重要的银矿产地,直到1908年关闭。时隔80年后,矿山原址被改造成如今的萨拉博物馆与酒店。进入酒店,你需要乘坐竖井升降机。你越深入地底,越发感受到不属于这个世界的万籁空寂,只偶有水滴声划破虚无。酒店也举办各种娱乐活动,如地下探险、溶洞潜水和矿井音乐会,但入住酒店矿工套房一直是经久不衰的项目,吸引着全世界慕名而来的勇敢者。虽然房间内的设施称不上现代,甚至简单到只有床、餐桌和椅子,且没有手机信号,但这或许正如玛雅人的叙述:地下是另一个世界,走出即重生。