我为中轴线定色

2022-05-30吕光袁畅

吕光 袁畅

中轴线申遗正如火如荼,吕光博士因他的专业与他和中国色彩、北京色彩的故事走进了笔者的视野——研究“中轴线”的色彩,准确地说,属于“环境色彩”;北京师范大学第一届色彩心理学博士,创立“领先空间商用色彩研究中心,推出“世界色彩系统综述图谱”……

很难对他从事的“事业”“研究”下一个准确的、专业性的定义,就像“色彩”本身一样,五彩缤纷、精彩纷呈。吕博士对我们说:“掌握色彩和色彩规律属性并与各专业设计特点有机的结合,满足有条件的设计需求,使色彩商用价值最大化,这才是色彩设计师的工作。说到交叉学科,或者引用现在时髦的词——跨界,我一生学习、研究的经历正诠释了这个概念……”

国之助缘,我为“色”狂

我大学毕业分配到纺织部直属中国丝绸工业总公司,我是当时纺织部第一位我国自主培养的“服装设计师”。1988年,纺织部生产司与日本东洋纺株式会社、日本重机株式会社联合成立“中国第一届高级成衣设计研修班(简称‘高成班)”,学期半年。我作为部派驻班,算是“近水楼台先得月”吧,因为,能进这个班的都是全国各省市纺织服装行业先进工作者、青年学者等等,一共三十几人,我一个刚毕业的毛头小子,没资历、经历,能进这个班学习纯属占了“东道主”的便宜。“高成班”的授课老师全部来自日本,著名国际服装设计师杉杉等担任“服装设计”课程的老师,记得第一节课杉杉等老师对我们说:“日本的裁剪工艺是20世纪初,从上海的‘本帮师傅那里传承而来,今天算是‘物归原主……”“高成班”课程涉及“高级男士服装设计和制作”“高级女士服装设计和制作”“机械设备维护与管理”“服装生产智能化管理”“CAD服装制图设计”……你看,那会儿就有“智能化”“CAD”这样的课程!

“高成班”的课程几乎是“以赛代练”的模式,授课效果以“比赛”形式展现。比如,高级男士服装设计和制作课程阶段成果是以“工艺西裤制版比赛”的形式展现的——一条西裤的“工业级制版”成版在这次比赛中竟达到14秒;我本人能够达到17秒。日本的老师很有意思,上课时手里拿着裁缝用的一尺长的“木尺”,见你做错了,抓起你的手,在手心上轻轻一拍……如果说大学学习让我有了国际视角,“高成班”的研修则给我一种“模糊”的国际标准,说“模糊”是当时我们并不完全清楚该从何入手?但我们已经清楚知道目标在哪里,我们必须跨越它。

纺织部撤并后,经历几次机构调整,我跟随中国纺织工业协会调入中国纺织信息中心(简称“纺信中心”),跟“色彩”研究结缘,正是始于这里。我在“纺信中心”的工作重点是,一是纺织服装产品信息、流行趨势研究发布;二是研判国际流行趋势在国内相关行业的接轨与推广。

服装即时尚——研究流行或者时尚一定是站在前沿,即“未来”的角度,但与之相关的基础性研究必须夯实,这就是一个学科体系的概念了。我们发现,世界上发达国家开展“时尚”领域研究及应用,通常是从“色彩”及其应用开始研究,然后映射到纺织,诸如家纺和室内设计直至其他领域。

“色彩应用研究”是一项具有高科技含量的科研项目,每个发达国家几乎都拥有自己的国家级色彩应用研究机构,并从国家层面投入大量人力、物力进行科学色彩及其规律研究、色彩应用服务及色彩知识普及教育等活动。国际上具有影响力和被公认为权威的三大色彩体系分别是瑞典的NCS、美国的蒙赛尔、德国的奥斯特瓦德等。中国尚没有一套成熟完整的色彩应用标准体系运用于工业用领域满足社会经济发展需要,而在色彩社会化服务方面还处于一个起步阶段。

为了建立系统的色彩研究体系,“纺信中心”设立了中国应用色彩研究项目,作为该项目的负责人,我先后被派往我国香港、美国、法国、德国、意大利、英国,最后一站是瑞典。印象最深、收获最大的,就是2000年在瑞典的色彩系统学习,我第一次接触到了世界著名的三大“色彩系统”之一——自然色彩系统;第一次了解到,色彩自身规律也就是以人的视觉中“红”“绿”“黄”“蓝”为基本色的四色系统……

色彩研究中有几个基础学术名词,“基本色”就是原始基准色,唯一的、不能替代的颜色;“色相”指的是色彩的相貌,就是你看到的颜色;“色貌”则是“基本色+黑或白”,也就是基本色产生的过渡色,趋向黑或趋向白。

瑞典NCS自然色彩系统色相环图

你看这幅“色相环”图,核心是“红色”“绿色”“黄蓝”“蓝色”,红和绿是对抗似的,我们称为“补色”,黄和蓝也是如此。两个基本色之间有“10级”过渡色,组成了40个色相。它的功能是代表了核心色彩语言的组成。瑞典NCS自然色彩系统以黄、蓝、红、绿四个基本色组成40个颜色的色相环,与黑、白等距离组合形成1950个颜色,构成世界著名的NCS自然色彩系统。

颜色一一排列开来,形成所有颜色规律的系统,我们称之为“色谱”,颜色是光反射而来,因此,色谱中的颜色实际上是我们人类可以看到的95%以上的自然界的反射色。为了标定自然界的“反射色”,NCS自然色彩系统根据自然光照射在物体上反射的光谱,即可见光400(380-780)纳米范围内来计算光的波长,再根据波长来精确量化颜色。

这就是我从瑞典取回的“真经”。一位NCS自然色彩系统资深研究员向我炫耀:“我们有世界上最权威的10万个基础色彩数据库!这样的技术力量是我们与世界各国色彩文化交流的底蕴和平台。”当时我暗自咬牙,等我回国,一定研究出跟你们不相上下的色彩科学系统。

中国色彩,走向世界进入生活

你知道,咱们国家有位科研“大咖”曾经亲身经历过爱因斯坦的物理课堂吗?瑞典NCS自然色彩系统负责人托马斯在送我回国时,为我推荐了一位中国的“色彩”老师,他说,在中国色彩系统研究中遇到问题,你可以随时去找他。

2003年,我回国后的第二年,我在浙江大学拜访了这位董太和老师。其时,董老师被称为“中国色彩研究的泰斗”。董老师是留英,他在中国色彩系统研究上为我指了两条路:“第一,你一定要从基础抓起,色彩的基础就是物理,你知道,我在留洋的时候,上过谁的物理课吗?爱因斯坦!他教过我基础物理。第二,你要按照国际研究的标准建立一个机构,以这个机构为平台展开国内、外的色彩科研和学术交流……”与董老师见面时,我给他带了一份NCS自然色彩系统负责人托马斯托我转交给他的。带有托马斯签名的“NCS色谱”,董老师非常高兴,提出当天在家里请我吃饭。

2004年,我成立了“领先空间商用色彩研究中心(简称:‘色研中心)”,以这个中心为平台,在董老师的指导下,我们第一件事是将世界各大色彩系统进行研判、评估,尤其需要提炼这些系统的原理或者说“立意”。令我极其意外的是,就在2005年,“色研中心”将世界各国色彩系统梳理出来,并绘制成一幅“世界色彩系统综述图谱”,董太和老师不顾90岁高龄,亲临了我们的研发现场。董老师听了我们的阶段汇报后,极其睿智地指导说:“人的视觉占人类感官系统的82%,也就是人类最主要的感官交流或对世界的认识就是‘色彩,人类必须掌握管理色彩的方式,在制造和使用色彩的时候,必须建立可以‘定量的工具,外国人提出自主知识产权的色彩系统早我们一百多年,但我们中国人有五千年使用色彩、感知色彩文化的历史,你们必须研究出符合中国人掌握和管理色彩的工具……”

董老师的指导实际是为研发“中国色彩设计系统”定了基调,即“自主知识产权”“基于中国人掌握和使用”。这两点贯穿了我们以后的研究工作,无论从色彩编码还是色彩系统的理论框架……对我而言,我学的是“服装设计”,对“色彩”的认知是从设计师的角度,也就是“应用”角度开始的。而董太和老师以及世界各国色彩系统是基于“还原”自然色的角度,这就产生系统创建的价值核心——是“应用”还是“还原”?是人的感知还是大自然的本原?这个问题一度成了我在中国色彩设计系统理论框架时的“天问”!

灵感还是来源于董太和老師那句话“……我们中国人有五千年使用色彩、感知色彩文化的历史……”我开始在古籍中寻找答案。终于,在中国古代学者和发明家博明于1773年的著作《西斋偶得》中找到了答案:

“五色相宣之理,以相反而相成,如白之与黑,朱之与绿,黄之与蓝,乃天地间自然之对,待深则俱深,浅则俱浅,相杂而间色生矣。”

博明认为,“五色”相互影响、相互作用的关系,是对比而成的。白与黑、红与绿、黄与蓝,是自然而然的对比——“对比”其实是评价,来自人类视觉的评价。“待”指的是色彩变化,但色彩变化是从何感知呢?一定是我们的“视觉”。一方色重,另一方看上去也重;一方色浅,另一方显得也浅,深浅交互作用,就产生万般色彩。博明这段对色彩及其变化的描述于200年后的西方有了回应,美国颜色科学家、艺术家奥格登·洛德(1831-1902)在表达色彩的视觉作用时说,色彩“单纯的存在于人类自身的感觉,而不是外部物理世界的绝对因素”。洛德同时还提出了色彩对比,也就是评价的三个主要标准,即纯度(饱和度)、发光度(亮度)和色相。

董太和老师的指引,古人博明的色彩“对比”和洛德的色彩对比的“标准”——这三点决定了“中国色彩设计系统”中的“色彩”来源于人类视觉(以下简称“视觉色”),这就区别于NCS自然色彩系统等西方色彩系统的“自然色”。

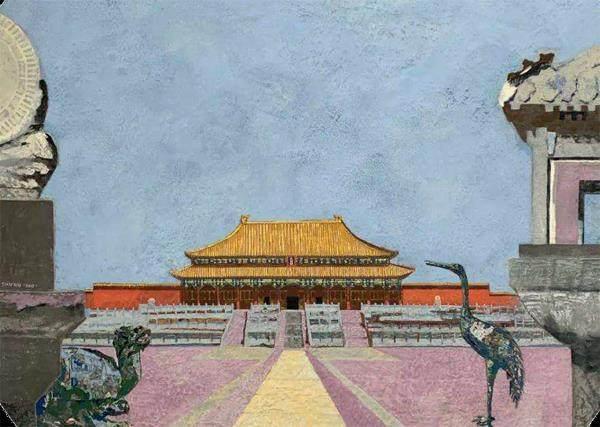

中轴线,从历史走来的北京色彩

世界著名的色彩系统,也就是色彩领域(工业、设计等)相关人员熟知并常用的,能够称之为 “色谱系统”的,只有美国蒙赛尔 和瑞典自然色彩系统 。我们中国2018年正式发布的《色彩设计系统 GB/Z35473-2017(简称CDS)》,填补了我国在这一领域的国家空白,并且为色彩研究提供了系统理论。在这一自主知识产权的系统理论下,通过无数次科研实践,在43万色数据库的基础上,我们开发出中国色彩设计系统“色谱”,共2739个颜色。依托于这个研究成果,2020年开始,受首华建设高质量发展中心之邀,与东京国际大学袁畅博士一道,开始着手“北京中轴线历史建筑及环境色彩研究”项目的施行。

为中轴线“测色”,价值何在?或者说,为历史建筑“测色”,价值何在?以中轴线为例,城市建设中以“中轴线”为基础,实际上是为这座城市定下了“中心”——正南、正北,这一层面,古籍和现代研究者都有记述。从中国传统建筑诞生和演进来看,历史建筑可以分为两类,一类是“就地取材”的民用建筑;一类是“礼制规制”的皇家建筑。从中国传统文化讲,有堪舆理论、有历史地理理论、有人文地理理论,等等。再聚焦到“色彩”,既有“礼制”色彩在建筑上的应用,又有基于神话传说、历史以及宣教等特征的用色传统的传承。

对“中轴线”“历史建筑”“人文文化”等进行测色,进行系统的色彩规律的总结,其价值有二:

第一,以中轴线为历史建筑集群区域的色彩进行量化,可以为历史文化名城保护提供环境色彩标准的基础数据。

第二,对于历史建筑保护和修缮,将北京古建色彩进行标准化、定量化、信息化、国际化(即以色彩为国际通行标准评价);通过这项研究,将古建修缮、仿古建筑建设等工程活动纳入标准体系——断代标准、修缮频次标准、成本质控标准。

北京中轴线——自永定门到钟楼,直线距离长约7.8公里,呈紫禁城为中心的向心式格局,我们历时两年,取色范围包括中轴线线上建筑以及东西向一公里范围内的环境(周边)建筑。这个“取色”是项目最耗时的部分。大家知道,中轴线上空是“禁飞区”,无法利用无人机拍摄进行取色。于是,我们找了北京最流行的交通工具——电动车,分季节、分时段进行不同季候、光照条件下,色彩呈现的取色实验。

首先,对中轴线建筑上28个典型建筑群进行“建筑颜色量化”大数据分析,以元、明、清、现代600多年的建筑颜色历史演变和复建为研究对象,实际上,主要对建筑材质的“附着色”进行取色分析,这一点,首华建设参与过北京大量的古建修缮项目,为我们的实验提供了极大的便利以及数据支持。中轴线的建筑自然颜色主要是来自北京地区的石材和灰砖,琉璃瓦和大漆也是根据“八大作”工艺和技术,也是来自北京近郊和“瓦场”。我们用《色彩设计系统 GB/Z35473-2017(简称CDS)》43万色为基础颜色分析,发现:中轴线历史建筑颜色可以分为两大颜色“团组”——以紫禁城为核心的皇家建筑群色彩团组和灰色石砖系列色组成的中轴线环境建筑颜色团组等。在上千个建筑取色中,我们选择最典型的、也是较大色谱面积的“有色系”和“无色系(黑、白、灰)”等共11个典型CDS颜色。

中轴线上的皇家园林建筑颜色以“橙黄(橙色O70Y30b08w25)”“朱红(朱红R70O30b01w13)”为主色,配以灰白色(灰色NB47W53、白NB10W90)为辅色,明亮的蓝绿色(蓝色B50P50b14w01、绿K40G60b11w14)系列点缀色。大家对北京历史建筑的印象是“红墙黄瓦”,从人文历史角度——皇权、皇帝,而皇权、皇帝的标志性颜色是黄颜色;而红色既有“统治”的意涵,又有“警戒”“禁区”的功能。而先民就地取材所建的民居,其基材与围合结构共同形成了城市基础色调是灰墙灰瓦的城墙、街巷、胡同与合院等。灰色并无色彩特性,一般作为辅助颜色;黄、红色不仅具备了文化特征,还具备了极高彩度(鲜艳度、饱和度)。无色系和高彩度的对比,與建筑高低对比控制一致,表达皇权至上的思想;对比也表现为色彩的主、辅相依,传达了中国传统文化作用在历史建筑上的特征。

除中轴线上的皇家典型建筑色彩调查以外,我们沿着中轴线东西方向各1公里的范围,进行历史建筑群整体采集和典型历史建筑颜色的重点提取,并做了量化色彩刺激分析和研究。我们发现:中轴线环境色彩以东、西1公里范围内建筑颜色为例,30%的颜色是灰色系(NB30W70-NB70W30);70%为其他色——橙色(O100)、黄(Y100)、红(R100)、青(T100)、绿(G100)、紫(P100)、蓝(B100)等低彩度颜色范围的建筑。色相,即太阳光折射下的色彩呈现,黑色量决定了色彩的鲜艳程度,中轴线环境色彩的“黑色量”偏大(60-85),使得主色系相关整体建筑群颜色芜杂、低沉。历史建筑及环境建筑的“受阳面”和“背阳面”对比明显。视觉上,中轴线周边建筑群颜色整体感觉灰暗,到秋、冬季绿植枯萎后,环境呈现彩度下降,使人感觉压抑低沉。当然,雨过天晴之后,中轴线历史建筑的色彩呈现出金碧辉煌的效果,而周边环境建筑的绿、灰则映衬了皇城的伟岸和绚丽。

“北京中轴线历史建筑及环境色彩研究”项目还在进行,下一步需要作“物理环境分析”,我们还将对历史建筑构件的色彩进行“波长”分析……

对吕光博士的采访艰难又惊喜,艰难在于需要吕光博士把色彩、光学、色控等概念一一释义,甚至需要不断举例、分析……惊喜在于吕光博士的研究生涯与人生经历交错映衬,与“色彩”纠缠了一生。吕光博士也许是我国诸多科研领域的孤勇者之一,他们和我们那么相像——与众不同、对弈平凡……