书法家陈文波 金石题跋:考古得间与文字之缘

2022-05-30陈文波

陈文波

题跋的起源至今仍无定说,虽然以余嘉锡为代表的一些学者把它的历史追溯到了先秦时代,但实际上被称为“跋”的文本至六朝时才出现。李绰《尚书故实》记载,顾恺之的《清夜游西园图》有“梁朝诸王跋尾”。卢元卿《法书录》(一称《跋尾记》)著录王廙、萧道成和王羲之书迹各一卷,并具录装潢者与经眼者奉旨在卷末所作的署记,称之为“跋尾”。这些跋文体式简单而统一,均仅有年月、署衔、署名。敦煌藏经洞出土的《温泉铭》唐拓本(巴黎国家博物馆藏,编号P.4508)后有“永徽四年八月五日围谷府果毅儿”墨书一行,是跋尾与金石相结合的早期实例。在中晚唐古文家首创的一种题为“书后”或“题后”的读书短札影响下,金石书画的跋尾逐渐演变为内容丰富的短文,《步辇图》卷末有章友直以小篆过录的李德裕跋文,即其一例。题跋虽在晚唐已初成气候,但它作为一种文体被广泛接受则要等到宋代。

题跋在宋代的蓬勃发展与当时方兴未艾的金石学风气大有关系。第一个有意识地大量撰写题跋的人正是金石学的首倡者之一——歐阳修,他的题跋多以金石为话题中心,或著录出土信息,或释读文字,或考订史实,或鉴赏书法,无不言之有物,间发议论,亦不乏隽语。这些题跋被汇编成最早的题跋集——《集古录跋尾》。在此书的示范作用下,题跋成了金石学见解的主要表达形式。众多对金石抱有兴趣的文人士大夫步武其后,精于考据者如董逌、赵明诚,长于鉴赏者如苏轼、黄庭坚。他们的写作大大推动了题跋这一文体的发展,同时也使金石考鉴成为题跋的主要题材类型之一。

随着时间的流逝,号称“不朽”的金石也会因自然条件和人类活动的影响而不断损泐,泐痕反映在不同时期制作的拓片上,成为独特的时代印记。一般来说,旧拓泐痕较少,保存的原始信息较多,所以学术价值相对较高;同时,相比于只要金石原物不毁就能随时制作的新拓,旧拓因稀见而具备文物价值,进而产生可观的经济价值。出于寻访旧拓和防备碑估以新充旧的需要,以甄别拓片版本新旧为核心的学问——碑帖鉴定越来越受到重视,被认为是文本考据与书法赏评的基础,而鉴定的过程与结论也往往在题跋中有所体现。

清代金石学复兴,导源于两宋的各种研究取径都得到了继承和发展。缪荃孙在《王仙舟同年金石文钞序》中总结道:“国朝谈金石者有二派:一曰覃溪派,精购旧拓,讲求笔意,赏鉴家也,原出宋人《法帖考异》《兰亭考》等书;一曰兰泉派,搜采幽僻,援引宏富,考据家也,原出宋人《金石录》《隶释》等书。二家皆见重于艺林。”值得注意的是,以翁方纲为代表的“赏鉴家”并不排斥考据,翁氏在《考订论》中按照目的之不同将考订分为“训诂之考订”“辩难之考订”“校雠之考订”和“鉴赏之考订”四类,其中“鉴赏之考订”指的主要是根据金石文字对字体沿革、书风源流进行论述,而宏观的线性叙事需要个案研究的支持,故此类研究的基础仍是细密的史实考订,只不过翁方纲他们更关心的是有关书家、书迹的史实。清代以来,越来越多的出土材料向人们展现“二王”以外的广阔世界,不断刷新人们的书法史知识,大量以“鉴赏之考订”为主要取向的金石题跋在此背景下被创作和阅读。

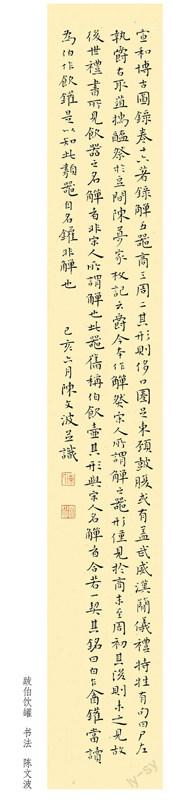

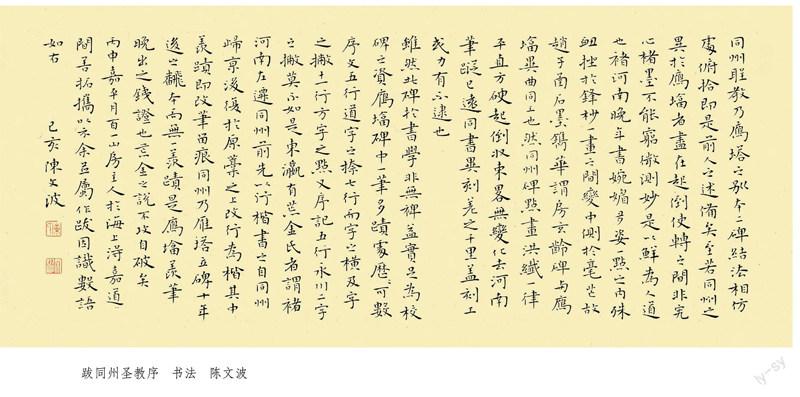

补益经史与辨章书学是古代金石学的两翼,以此为题材的题跋在内容上相当于学术札记,非考古得间不能作。而与学术札记不同的是,金石题跋以拓片为载体,所有有幸经眼同一张拓片的人都有机会在上面写下自己的见解,这些题跋不仅针对拓片,在很多情况下还针对其他人的题跋,围绕着拓片的某些问题与前人、与将继续作跋的后来者展开平等的对话,参与者通过“纸上雅集”,共享“金石古欢”,结下跨越时空的文字之缘。

在共时层面上,金石书画的题跋具有社交属性。一方面,许多金石题跋是应藏家请索而写的,所以作者需要在相当程度上满足藏家的心理期待,同时,作者也深知拓片连同自己的题跋将被藏家在各种公开场合向形形色色的观众展示。这不能不影响题跋者的创作心态与修辞策略,考订或鉴赏的意见有时会因此而被表达得相当婉曲,读者须具有与作者相似的知识背景、趣味体验,才能正确地“解码”。启功为孟宪章收藏的《郭有道碑》剪裱本所作的题跋便是一例:“无论其为原石,为重摹,吾观其体势端重,……藉使出于后人重摹,亦如唐摹晋帖,下真迹一等,况其未必果非原石乎?……山东出土之残泐本,文字仅存半截,世或疑其非原石,余以剪本校之,初不见其异同何在,……吾但见其为汉人隶书,而不暇析其毫末。”《郭有道碑》原石至迟在明代就已经不存于天壤之间,拓本也极罕见,后来广为流传的两种重摹本分别出自傅山和郑簠之手。光绪年间山东济宁又出现一块残石,表面的泐痕多是人为斧凿所造成的,故历来被视为伪刻。启功当然很熟悉这些情况,他发现孟宪章藏本与山东出土的伪刻并无二致,便在真伪问题上闪烁其词,转而称赏其书法精妙。读者在了解《郭有道碑》前世今生的前提下,自能洞悉启功遣词属文的机巧。题跋的作者在文本中埋藏玄机时,也许会饶有兴味地设想它将被如何解读,而对于能与作者同频的读者来说,心领神会之际的自足感当不难想见。另一方面,金石题跋并非只关涉考订与鉴赏,常被写入题跋的还有与拓片相关的人事因缘。在流传至今的一本宋拓定武《兰亭》后面,宋人许彦先写道:“熙宁五年九月四日,御命赴两广,别大雅司农于直舍,出《兰亭》古本同观之,汝南许彦先记。”跋文的叙事焦点并非作为观赏对象的拓片,而是观赏的机缘与场合。借助拓片这一载体,临行之际与友人共享的快乐得以凝固在字里行间,日后每一次展玩此本,都能体会到见字如面的温情。

所谓“金石古欢”,既意味着与金石有缘,从赏玩金石拓片中获得亲近历史的独特精神体验,同时也意味着因金石而与人结缘,在创作与阅读题跋这一知识互动与趣味共振的过程中共享不足为外人道的乐趣。

二十世纪以来,金石学分化为历史、考古、语言文字等现代学科,学术观点有了新的表达渠道和交流场域,于是研究者不再广泛参与金石题跋。金石题跋至今仍未彻底退出历史舞台,在很大程度上有赖于书法家的坚持。不过,由于社会分工日益精细,当代的书法家高度职业化、技术化,其知识结构与古代的题跋作者群——文人士大夫有极大的不同,因此,今天的大多数金石题跋不再以考订、鉴赏为要旨,辞章亦不复雅驯,书法的技术水准却史无前例地成为题跋创作中最受重视的要素,于是,以题跋之名在拓片上抄写毫不相干的唐诗宋词、毫无新意的百科词条成为普遍的做法。而从观众的角度来说,知识与情感的互动也早已让位于视觉体验,题跋的文本内容往往非所关心。

在普遍意义上来说,金石题跋已经衰落,但这并不意味着它彻底消亡,事实上,金石题跋作为一种极为小众的兴趣活动,在今天仍有一定的生存空间。平心而论,今人笔下的金石题跋也不无佳作,以轻松简洁的语言分享新知者有之,追述拓片所见证的人事代谢者有之,抄录与拓片图文内容相关的文本者有之,凡此种种,或助人祛疑,或动人幽思,或令人赏心,在相当程度上保存了题跋的知识性或趣味性,从而使读者或观众的参与感被调动起来,与题跋者产生共鸣。在一代又一代金石同好结下文字之缘的过程中,斯文得以绵延,金石得以真正不朽。