J.K.罗琳跨媒介叙事艺术论

2022-05-30柳伟平

柳伟平

关键词:《伊卡狛格》 跨媒介叙事 叙述语法 语义矩阵

J.K. 罗琳的“哈利·波特”系列儿童奇幻小说(1997—2007)被改编成8 部电影,由斯蒂芬·科洛弗与J.K. 罗琳自己担任编剧,于2002—2011 年间在全球公映,总共获得了75 亿美元票房,从而完成了从小说到电影的華美跨界。此后,她又独自担任编剧,创作了《神奇动物在哪里》(2016)、《神奇动物:格林德沃之罪》(2018)系列电影,以及舞台剧《哈利·波特与被诅咒的孩子》(2016),均取得很大的影响,可见她深谙编剧之道。而这种跨媒介叙事能力也对她的小说创作产生了反哺,在其新作《伊卡狛格》(2020)的情节设计上,可以清晰地看出电影叙事的影响,具备跨媒介传播的特性。

结构主义学者西摩·查特曼在《故事与话语》一书中将叙事作品分为两个组成部分:其一是“故事”,即作品的内容,其中包括作品的叙事结构;其二是“话语”,即表达方式、叙事技巧或叙述手法 。a“故事”被解释为“从作品中得到的且按其自然顺序排列出来的被叙述的事件”b。按这个模式,人物、环境、事件固然属于“故事”部分,而作品的叙事结构,即“总是按故事发展的自然时序排列的行为功能并不是对故事事件的艺术处理或在形式上的加工,而是对事件内容自身的一种抽象”c,也属于“故事”部分。本文为了行文方面,将故事分为故事与结构两个维度,从故事、结构、话语三个层面对该作品予以解析,以期发掘其中的写作规律与创新之处,对跨媒介写作有所裨益。

一、故事层面:《伊卡狛格》的主题、人物与情境

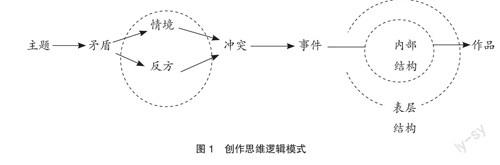

在奇幻小说的创作中,首先需要确定的是主题和立意,并且用一句话加以概括,并思考其独特性与深刻性。其次,故事主题不能通过主人公之口或者旁白直接说出,而要在矛盾冲突中自然呈现;矛盾产生于人物在目标、观念、立场等方面的不同,但往往引而不发,只是作为冲突的前提;当矛盾在某种特定情境之下被激化,就会产生冲突;冲突以事件的方式依次展开,并得到一定程度的解决。在此,这些事件需要进行精心地组织,通过内部结构(比如民间故事、神话的叙事结构)、外部结构(用悬念、好奇、意外等叙事技巧),有时也借鉴电影三幕式结构,对情节进行别具匠心的构建,最终完成一部有吸引力的小说。其逻辑关系如图1 所示:

一直以来,叙事研究往往注重情节的结构布局,而缺少对情节形成的内在机制的探索,通过创作思维逻辑模式,从主题、人物、情境与事件、结构等方面对作品进行解析,或可梳理出作者创作构思的心路历程。

(一)高概念确定故事创意

在《伊卡狛格》的序言中,罗琳谈及其写作初衷是想探讨三个问题:“我们想象出的怪物,会揭示关于我们自身的什么呢?如果邪恶控制了一个人或一个国家,会发生怎样的情况,要怎样才能把它打败?为什么人们会相信谎言,哪怕证据不足或根本没有证据? ”d 这些问题本身就非常有吸引力,也体现了“高概念”(High Concept)思维的部分特征。“高概念”一词首先出现在20 世纪70 年代,并迅速成为好莱坞电影制作、营销的重要手段。美国广播电视网(ABC)节目总监巴里·迪勒(Barry Diller)提出这个词,即用一句话清晰、完整、直接地说明电视剧内容、特点。国内学者邱章红认为,电影“高概念”的特点包括极度简洁、叙述有效性、观念的原创性、注重与时尚挂钩 。e 尹鸿认为,“高概念”意味着“简单、鲜明、极端、引人注目、容易流传”。从中可见,“高概念”其实就是一种简洁、极端、具原创性和吸引力的理念。

《伊卡狛格》就是诞生于一个“要是……该怎么办”的问题,从中可以提炼出一个包含人物、梗概、亮点的“高概念”:“有人利用北方怪物伊卡狛格的名义对全国进行恐怖统治,使民生凋敝,两位少年踏上了揭开谎言之路。”

(二)围绕主题设计矛盾双方

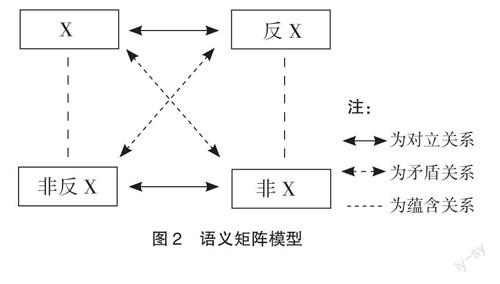

围绕着立意和主题,我们要确定小说的人物。小说人物之间往往是矛盾双方,为小说发展制造“势能”。结构主义人类学家列维- 斯特劳斯在研究神话结构中发现,所有神话之中都有二元对立关系,不管神话如何演变,其内在结构始终不变。格雷马斯深受其影响,提出“语义矩阵”理论,将反义关系、矛盾关系与蕴含关系融为一体 ,g 其图示即:

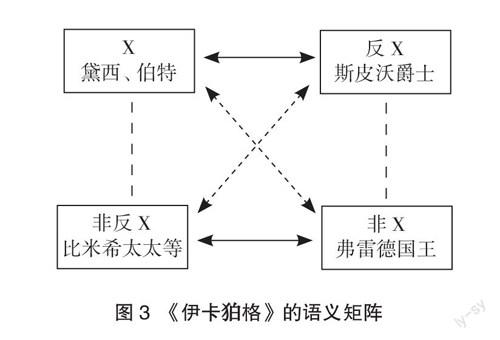

语义矩阵模型之要义,是X 与反X 对立,非反X与非X 也对立,X 与非X、反X 与非反X 是矛盾关系。这个模型包含着对一个实体两个方面的确认和区别:实体的对立面和对实体的否定。《伊卡狛格》的人物可以代入这个矩阵予以分析:

从这个语义矩阵中,斯皮沃爵士制造谎言来隐藏事实,黛西、伯特努力揭开真相,双方是对立关系;弗雷德国王以及一些利益相关者甘受欺骗,有意无意地帮助着斯皮沃爵士;比米希太太、多夫泰先生都因国王而失去亲人,与国王对立,也与斯皮沃爵士是矛盾关系。这就是《伊卡狛格》的深层叙事结构,而表层关系则在此基础上,围绕着主要矛盾(谎言的掩盖与揭露)而层层展开。

(三)矛盾在情境激发为连续事件

谭霈生在《戏剧本体论》(2005)一书中,提出戏剧的“情境本体论”,认为情境是“人的生命活动的规定形式与实现形式”h,将之视为戏剧之本体结构。他所说的情境,包含宏观层面的时代社会背景、微观层面的客观条件。人物置身于戏剧性的情境之中,才能使矛盾升级为冲突,冲突爆发和升级铺展为情节,从中展现人物性格,揭示戏剧主题。罗琳的写法也遵循了这些规则,以下就是《伊卡狛格》中的主要情境及由此而产生的若干事件。

1. 多夫泰太太过劳死与后继事件

《伊卡狛格》的开场是富有童话色彩的,仿佛一幅色彩斑斓而纯净的图画。但这最初的平衡很快被打破了,因弗雷德国王为了接见外宾,责令首席裁缝多夫泰太太(也就是黛西的妈妈)限期完成,导致后者过劳猝死。这就制造出一个重要情境,也引发出相应的事件。裁缝一死,国王弗雷德的最初反应是逃避,甚至勒令多夫泰先生搬家,以求眼不见心不烦。当他被黛西谴责为自私、虚荣、狠心,就希望能恢复原来的平衡,决定率军出征怪物伊卡狛格,以塑造勇敢爱民的形象。

2. 比米希少校被误杀及后继事件

远征军抵达沼泽乡,荒野中大雾弥漫。国王弗雷德见到怪物,落荒而逃。弗拉蓬爵士惊慌开枪,误杀了国王卫队的比米希少校。面对这一情境,斯皮沃采取了一系列手段,许多事件也由此展开(见图4)。

斯皮沃为掩盖真相,编造故事,说是伊卡狛格吞食比米希少校,而弗拉蓬则是放枪吓走怪物;罗奇上尉撞破这一切,但被承诺升职后,就与之统一了口径;国王被斯皮沃塑造成勇斗伊卡狛格的形象,就欣然接受,放弃了真相;富有正义感的古德菲上尉提出质疑,被投入地牢,并被污名化。此后,斯皮沃不断向国王强调伊卡狛格的可怕,提议增加税收,成立防御大队,得到国王应允后,趁机中饱私囊,并在城外伪造怪物脚印,造成怪物入侵的假象,并以此为由,不断增加税收,使国家百业凋敝,民不聊生。

3. 伯特发现伊卡狛格的秘密及后继事件

在第40 章,伯特找到小时候的玩具伊卡狛格。

那是多夫泰先生给他做的,如今只剩下一只脚,可看其形状,与城外怪物的脚印一般无二,于是知道怪物脚印为伪造。这一情境促使人物做出了不同的反应,进而产生了许多事件。

第41 章中,伯特的母亲深入王宫,要向国王揭开真相,结果被斯皮沃等人投入地牢。第42 章中,伯特见母亲迟迟不归,就逃出家门,在逃亡中得到磨砺。第48 章中,伯特和黛西奔赴北方沼泽地,这才知晓怪物伊卡狛格的真相,揭开了斯皮沃爵士的弥天大谎。第58-63 章中,英雄、帮助者、迫害者产生激烈碰撞:英雄们领着真正的伊卡狛格来到首都甘蓝城,告知民众事情真相,撕破斯皮沃爵士的谎言;帮助者们率领地牢里的犯人养精蓄锐,发起暴动,占领王宫;弗雷德国王束手就擒,斯皮沃爵士大势已去。

综上所述,为了表现故事主题,作者设计出对立的人物,并设计尖锐的情境,让矛盾升级为冲突,并展现为若干事件。而事件需要有个合理结构,使之前后衔接,成为一个完整的叙事作品。而这些故事内核,是可以跨越小说与电影两种媒介而不受磨损的。

二、结构层面:《伊卡狛格》的叙事结构分析

对于奇幻小说的叙事结构,笼统而言,自然不过就是“难题—冲突—解决”,但如果要更精细地对结构进行描述,要完成故事情节的架构,托多罗夫“叙事语法”理论、普罗普“功能项”理论都能提供帮助。

(一)托多罗夫“叙事语法”理论与深层结构

托多罗夫在《〈十日谈〉语法》一书中提出:“不仅所有语言,而且所有重要系统都遵循相同的语法。

这种语法之所以是普遍的,不仅因为它决定世上所有语言,而且因为它与世界本身的结构是相吻合的。” i他曾尝试把复杂的叙事文本简化为易把握的结构,将每个作品看成一种扩充后的句子结构,并将这些结构从小到大分为词类(包括专有名词、形容词和动词)、命题(由名词与形容词或动词结合而来,是构成情节的最小单位)、序列(由命题按照一定关系排列形成)、故事(序列根据时间或逻辑、因果顺序排列形成故事)。

1. 词类与命题。《伊卡狛格》中,人物可以分为谎言制造者和揭开真相者,所以两个重要命题就是:斯皮沃等人“说谎”、伯特与黛西等人“揭开谎言”。

2. 序列与故事。根据各个功能之间的因果关系和层次关系《, 伊卡狛格》故事可以简化为九个主要序列:

(1)丰饶角平静富裕,这是最初的平衡关系;

(2)裁缝死,平衡被破坏;

(3)国王行善,远征怪物,要重归平衡;

(4)少校被误杀,斯皮沃说谎,平衡进一步破坏;

(5)斯皮沃谎言升级,增加税收,违者入狱或暴亡;

(6)伯特发现怪物脚印为假;

(7)伯特、黛西北上发现真相;

(8)伯特、黛西带领伊卡狛格南下;

(9)谎言解开,真相大白,国家恢复平衡。

而这九个序列按照时间逻辑,首尾相接,就组成了一个“平衡—打破平衡—恢复平衡”的故事。

(二)普罗普“功能项”理论与故事深层结构

普罗普考察了每一个角色在故事中的功能以及什么样重复的事件构成了故事,并得出了如下结论:每个故事里角色的功能是同一的,故事中功能项的数量是有限的,功能在故事里出现的顺序是恒定的。他总结出31 个恒定的“结构性功能项”,而一个故事就是若干个“功能项”的排列组合。

依照这一理论,我们可以对《伊卡狛格》的三部分故事进行分析。第一部分,国王弗雷德的故事部分符合31 个功能项中第8a 项“缺失”(内心的愧疚感)、第9 项“调停”(牧羊人告知伊卡狛格的存在)、第10 项“最初的反抗”(要挽回尊严)、第11 项“出发”(去征讨伊卡狛格),到了第12 项“考验”就铩羽而归,有头没尾。第二部分,斯皮沃故事部分则完全不符合功能项理论。第三部分,英雄故事线中有个完整的民间叙事结构(见表1)。

通过分析,我们可以看到,黛西和伯特是本书双主人公,两者故事基本一致,都有一个“ABC↑ДГZ↓HC*”的叙事结构。当然,我们也要看到,在 《伊卡狛格》 中,占据更多篇幅的,并非英雄故事,反而是伪英雄故事、迫害者的故事。尤其迫害者故事中,斯皮沃爵士用谎言掌控全局,一步步让国家陷入深渊。

通过普罗普的“功能项”分析、托多罗夫的“叙事语言”理论分析,我们可以看到《伊卡狛格》蕴含着经典民间故事的稳定叙事结构而又有所突破,所以它的叙事结构符合人类潛意识中对故事的期待。

(三)《伊卡狛格》中对电影幕次的借鉴

亚里士多德曾在《美学》 一书中,认为一部戏应当由“起始、中段和结尾组成”。黑格尔也同意他的说法,认为“每部戏剧分三幕最合适,第一幕揭示冲突的苗头,第二幕生动地展现了互相的冲突和纠纷,最后第三幕到矛盾的顶点就必然达到解决。古代戏剧体诗人一般都这样划分” 。这“三段式”源远流长,西方剧作家一般都严格遵循,好莱坞电影编剧通常也会将电影分为三幕(开端、发展、高潮),而发展部又细分,分为展开部和递进部。对照这一模式,《伊卡狛格》也可分为这样四个部分:

0. 全书开场(第1-2 章):

弗雷德爱虚荣;两位爵士对他的哄骗;丰饶角的地理和特产;怪物伊卡狛格的传说。

1. 开端部(第3-8 章):介绍总情境

开端:国王接见邻国首脑,需要华贵礼服。

发展:首席女裁缝过劳猝死,国王愧疚,却选择逃避。

高潮:女裁缝女儿黛西谴责国王自私、虚荣、狠心。

结尾:弗雷德为了维护形象,决定给老百姓一些小恩小惠。

2. 展开部(第9-24 章):展开冲突

开端:牧羊人告诉国王沼泽乡有怪物伊卡狛格危害民间,国王沽名钓誉,决定远征,要捕杀伊卡狛格。

发展:在沼泽乡遇大雾,弗拉蓬爵士惊慌之下,误杀比米希少校。

高潮:斯皮沃为掩盖真相,谎称是伊卡狛格吞食了少校,并散布恐怖消息,塑造英雄,打击怀疑者,对知情者许以重利,于是欺上瞒下,一手遮天。

结尾:斯皮沃向国王提议增加税收,成立防御大队,其实是中饱私囊。同时颁布法令,怀疑者犯叛国罪,告密者有奖励。

3. 递进部(第25-37 章):深化冲突开端:因为重税,百姓变得贫穷,开始质疑伊卡狛格的存在。斯皮沃决定让木匠多夫泰刻一只怪物的大脚,用于在城外制造脚印。

发展:斯皮沃清除异己,用怪物大脚制造怪物在城郊杀人的假象,制造恐慌,并要求增加税收,提高防御能力。弗雷德答应加税。

高潮:伯特意外地发现城郊大脚印虚假,他妈妈比米希太太决定进宫告知弗雷德国王,却被斯皮沃抓获。

结尾:伯特逃出了甘蓝城,被人送进了甘特大娘孤儿院。比米希太太被关在地牢,却借为国王做糕点为由,解决了犯人们的温饱问题。

4. 高潮部(第51-64 章):冲突解决开端:伯特、黛西聚首,逃出孤儿院,北上沼泽乡,知道怪物伊卡狛格并不凶狠。

发展:黛西邀请伊卡狛格南下,告知大家伊卡狛格很善良,斯皮沃爵士在骗人,一路广受欢迎。

高潮:地牢里的犯人们发起了暴动,使国王、爵士们落荒而逃。黛西与伊卡狛格到达甘蓝城。弗拉蓬爵士朝着正在诞养的伊卡狛格开枪,导致后者诞生出一个充满仇恨的伊卡宝宝;幸好另一个伊卡宝宝在善意中出生,所以充满了爱意。斯皮沃逃回乡间庄园,想带着金币到国外去,被伯特等人擒获。

结尾:坏人被清算,好人开始治理丰饶角,伊卡狛格的孩子们与人类相处和谐。

从以上分析我们可以看出,J.K. 罗琳在小说结构设计中,已经自觉地采用了编剧思维,完全符合电影三幕戏的要求,故而适合跨媒介传播。

三、话语层面:《伊卡狛格》的叙事张力

小说要想吸引读者持续阅读、增强读者黏性并非易事,只有当读者对作品中将要发生何事,人物的命运将如何发展不断有所期待,并不断得到满足,才能得到艺术享受;假如期待不再,艺术享受也就此终结。在信息不对等、接受者产生对真相和结局的期待时,“叙述张力”就出现了。对于这个术语,瑞士叙述学家拉斐尔·巴罗尼(2007)做出了解释:“张力是叙事的阐释者被鼓励去等待结局时,倏忽而至的现象,这种等待以带有不确定性色彩的预测为特征,赋予接受行为某些情感特征。”他还提出了叙事张力的三种展示模式:悬念、好奇与意外。

其中“悬念”和“好奇”是经常混淆的术语。兹维坦· 托多罗夫在《散文诗学》(Poétique dela prose,1971) 的第一篇《侦探小说类型学》(Latypologie du roman policier)中指出,悬疑小说的叙述动力是“追溯性”的,通过回溯过去寻找原因,该动力是“好奇”,其形成过程为“由果到因”,读者的兴趣来自于“寻求真相”;黑色小说(犯罪小说的一种)的叙述动力是“展望性”的,遵循线性发展规律,该动力是“悬念”,其形成过程为“由因到果”!2,读者的兴趣来自于对即将发生的事情的期待。而关于“意外”,布鲁尔认为,“意外”是因“暂时隐藏关键信息”而导致的 。!3 总结一下,“悬念”遵循时间顺序,因某件将产生重大影响的事件而让接受者产生期待;“好奇”是对于“已发生的事情”,作者仅透露某些信息,而有意隐瞒部分关键信息,从而激发了接受者的兴趣;“意外”则是因为事情陡然发生,而接受者被隐瞒了所有关键信息。以下将通过实际案例,看这三者如何在《伊卡狛格》中引发叙述张力的变化。

(一)悬念与展望性叙事张力

一部小说需要设置一个统领性悬念来驱动主要故事情节,也需要许多阶段性悬念,将总目标分解为一系列阶段性目标,既有助于终极目标的达成,也能不断吸引读者往下阅读。

1. 统领性悬念统领性悬念其实就是“高概念”中“如果……会怎么样”这一问题。《伊卡狛格》 的统领性悬念是“当有人利用怪物伊卡狛格来进行恐怖统治,人民怎样才能解开真相,重获自由”。统领性悬念要想行之有效,需要满足三个条件:其一,这个难题非常重要,甚至威胁到生命安全;其二,这个难题要足够大,能贯穿整部小说;其三,处于问题中心的主人公要让读者产生共情,于是为他接下来的命运牵肠挂肚。

2. 阶段性悬念阶段性悬念是因为故事中发生了重要事件,对人物产生巨大影响。而每个重要事件,都是一个阶段性悬念。比如《伊卡狛格》就可以因为七个重要事件产生了七个阶段性悬念:(1)首席女裁缝为赶工给国王缝制礼服过劳猝死,接下来各方会有何反应?(2)国王去征讨伊卡狛格,会有何结果?(3)少校被误杀,众人会如何处理?(4)斯皮沃爵士决定隐瞒真相,会有何后果?(5)伯特发现城外伊卡狛格为赝品,接下来会发生什么?(6)伯特与黛西北上寻找伊卡狛格,会发现什么真相?(7)伯特和黛西发现真相,偕伊卡狛格南下,又会发生什么?有叙事张力的故事,就是不断出现阶段性悬念,后文予以解答,但一波方平一波又起,如此滔滔向前,就形成了精彩的敘事文本。

3. 细节性悬念阶段性悬念还可以再细分到第三级,即细节性悬念。比如《伊卡狛格》的阶段性悬念5“伯特发现城外伊卡狛格为赝品,接下来会发生什么”之中,又有一些细节性悬念:(1)第42 章中,比米希太太从儿子伯特处了解到怪物脚印系伪造,就想入宫禀明国王,这一去深入虎穴,让读者不由为她担心;(2)比米希太太自投罗网后,罗克少校上门来捕捉伯特,读者情绪又开始紧张;(3)幸亏伯特机灵,躲进菜园摆脱罗克,可他逃到城门边,又遇见了守卫,让读者的心又提了起来;(4)伯特逃亡中被拐骗到孤儿院;(5)伯特在孤儿院遇见了黛西,他们决定逃跑。

悬念在小说中的应用,就是从头到尾,不断出现问题,从贯穿全书的统领性悬念,到重大事件引发的分阶段悬念,再进入细节性悬念,将读者从一个悬念带入下一个悬念。

(二)“好奇”与追溯性叙事张力

叙事过程中用好奇来形成叙事张力,需要在正常叙事之时,只道出部分情况,却留下一部分至关重要的信息,等到后文再倒叙。在《伊卡狛格》中,怪物伊卡狛格最初只出现在众人的口耳相传中,在第12章费雷德国王在浓雾中与它相遇时,作者没有正面对它进行描写,只写了国王惊慌而逃的狼狈模样。而后文中两位爵爷看到一个庞然大物,并发出号叫,看似怪兽无疑了,可等雾气散去,那怪物却是一块巨大的花岗岩,发出号叫的则是一条被荆棘缠绕的瘦狗。至此,国王到底看到的是怪物还是岩石,又扑朔迷离起来,成为一个谜团。一直到小说第58 章,作者才让伊卡狛格说明实情,原来它当时的确碰见了国王,但由于害怕而躲在了巖石后头。要设置这样的谜团,这就要求作者放弃全知全能外视点。《伊卡狛格》的叙事视点时常变化,由起初的全知全能外视角逐渐缩小为限制性全知外视点,常常借用国王弗雷德、伯特、黛西等人的眼睛去观察人物和事件,就为设置谜团提供的方便。

(三)“意外”与颠覆性张力

在小说中,意外的产生往往两种情况:其一,重要事件的关键信息被删除,读者在突发事情发生时猝不及防,引发意外之感,这可称为“突发型意外”;其二,“制造意外效果,目的是促使阐释者做出推测,预测他对文本后续发展的期待,然后使期待落空:一般而言,任何不可预见的事件都可能产生意外效果 ”,也就是事情发展或事情真相与读者预测相反,这可称为“反转型意外”。《伊卡狛格》中使用了“反转型意外”。小说开始时,伊卡狛格是个传说中的怪物,在众人口中神秘莫测,可怕至极。国王弗雷德远征沼泽乡,在大雾中看到伊卡狛格,更是增添了恐怖气息。但等到伯特与黛西真的见到伊卡狛格,却发现传说中的怪物并不凶狠,只吃蘑菇。它们的善良与凶恶,完全取决于“诞养”时的环境。于是黛西想出个主意,想带着伊卡狛格南下,让它在与人类中间诞养后代,从此两个种族和谐相处。至此,“对手”就变成了“助者”。而那个口口声声要保护国民、防御怪物,并从中大捞好处的斯皮沃爵士,才是故事中真正的对手。这样的反转造成意外,使阅读充满了趣味性。罗琳在另外几部书中,也使用了这一技巧。《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》中小天狼星布莱克被传为阿兹卡班最臭名昭著的囚徒,很多人目击他曾用一个咒语杀死了十三个人,认为他是伏地魔最得力的助手。他也的确面目可憎,“皮肤白森森的,看上去活像一个吸血鬼” 。无论从哪个角度看,他都是个穷凶极恶的反面人物。但事实上,他却是哈利的教父,他之所以越狱,并非为了杀死哈利,反而是为了保护他。当读者了解真相,难免心生唏嘘,后来小天狼星牺牲,也很让人垂泪。

以上故事、结构、话语层面的这些叙事技巧,既适合小说,也适合电影、话剧,所以具有很强的跨媒介能力。随着创意产业的发展,小说写作已不再只有出版图书(包含电子书)这一种途径,而是可以进行跨媒介转化。正因如此,韩国在发展文化产业时曾提出的“一项创意,多重使用”的口号,已成为一种共识。葛红兵教授在论及创意写作时,提出“一度创意”和“二度创意”的概念!5,认为“一度创意”发生在创意写作阶段,“二度创意”发生在创意产业阶段,其中影视、戏剧是“二度创意”的重点。较之于小说,影视、戏剧有着更严谨的结构,假如作者在小说创作之时,就具备跨媒介叙事能力,融合影视、戏剧的叙事技巧,使情节更紧凑,叙事更有节奏感,场景更具镜头感,则有利于二度创意。在这方面,J.K. 罗琳的跨媒介叙事艺术具有很高的借鉴价值。