中国古代农事礼仪说略

2022-05-30吴健康

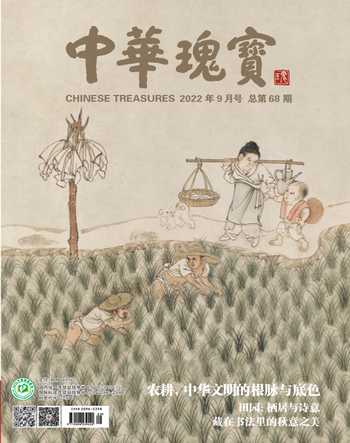

农事礼节是我国古代礼仪文化的重要组成部分,体现了农业在古人生产生活中不可忽视的地位,也反映了人们在农耕文化下信仰和仪俗的生成与变迁。

我国自古以来便是农业大国,更是礼仪之邦,因此在农业生产中少不了礼仪活动,比如籍田礼、祈谷礼等都是出现较早、意义重大的农事礼节,能反映出中国古代农业耕作所蕴含的文化意义。

籍田礼

籍田礼指的是每年春耕时,天子率领公卿百官在郊外的籍田中举行的劝耕礼仪,以彰显天子为民表率、重视农耕之意。它大概在周代时即已出现,《国语·周语》载“司空除坛于籍”,又有“宣王即位,不籍千亩”。

籍田礼仪式围绕天子展开。据《礼记·月令》记载,天子载着农具耒耜,率领公卿诸侯大夫到郊外的王田里,亲自使用农具,天子三推(扶耒耜往还三度),三公五推,卿诸侯九推。孔颖达在《礼记正义》中曾详细描述了天子载耒耜的具体情形:“谓天子所乘车上,亲载耕田之耒耜……保介,车右也。御者,御车之人,车右及御人皆是王参乘。于时天子在左,御者在中,车右在右。言置此耒器于参乘保介及御者之间。”三推、五推、九推并不能达到实际耕作的目的,还体现出因尊卑不同而降杀的周礼特征,可见籍田礼主要是进行劝耕的象征活动,也正因其象征意义重大,后代君主多遵用此礼。

西汉文帝、景帝、武帝诸君皆先后颁行诏书表明自己重视籍田礼之意。到晋武帝时,他不满于籍田礼内容逐渐空虚,下诏曰:“夫国之大事,在祀与农。是以古之圣王,躬耕帝藉,以供郊庙之粢盛,且以训化天下。近世以来,耕藉止于数步之中,空有慕古之名,曾无供祀训农之实,而有百官车徒之费。今修千亩之制,当与群公卿士躬稼穑之艰难,以率先天下……”(《晋书·礼志上》)根据这道诏书可推测,汉魏以来的籍田礼逐渐流于形式,不仅失却了训农之实,而且增加了国家的开支,晋武帝决心改变此种不良风气。

此后,梁武帝及唐代诸君也从行动上表明对籍田礼的重视。根据《通典》卷四十六记载,梁武帝在籍田上建亲耕台,在亲耕之后登台观察公卿大臣的耕作举动。唐初,因此前战乱,籍田礼久废,唐太宗于贞观三年(629年)三月行籍田礼之前,与大臣一起商议行礼的方位,《旧唐书》卷二十四《礼仪志》载:“初,议藉田方面所在,给事中孔颖达曰:‘礼,天子藉田于南郊,诸侯于东郊。晋武帝犹于东南,今于城东置坛,不合古礼。太宗曰:‘礼缘人情,亦何常之有?且《虞书》云‘平秩东作,则是尧舜敬授人时,已在东矣。又乘青辂、推黛耜者,所以顺于春气,故知合在东方。且朕见居少阳之地,田于东郊,盖其宜矣。于是遂定。自后每岁常令有司行事。”(按:古时“藉”“籍”二字或可通用)唐玄宗时期,改三推为九推,并且“进耕五十余步,尽垄乃止”。唐肃宗时同样行九推,乾元三年(760年)春行籍田礼时“躬秉耒耜而九推焉,礼官奏:‘陛下合三推,今过礼。肃宗曰:‘朕以身率下,自当过之,恨不能终于千亩耳。”(《旧唐书·礼仪志》)

从以上記载中可以看出,除在晚周礼崩乐坏的大背景之下出现了《国语·周语》所记载的宣王不愿行礼的情况外,后世君主大多重视籍田礼对于劝民农耕的意义。籍田所得收成,于年终藏于神仓,以供祭祀神明之用。《礼记·月令》季秋曰:“乃命冢宰,农事备收,举五谷之要,藏帝籍之收于神仓。”孔颖达《礼记正义》解释“帝籍”曰:“所耕千亩也,藏祭祀之谷为神仓。”据此揣测,籍田既然有最终的收成,那么必定有人耕种,则天子所行籍田礼便不宜仅以虚文视之。《礼记正义》又引郑玄的解释云:“籍之言借也,借民力所治之田也。”即便天子躬耕三推、三公五推、卿诸侯九推皆不足以达到耕田实际所需要的劳动量,但作为礼仪活动,其象征意义与劝农的目的却可以得到充分实现。晋人干宝注解说:“王者贵为天子,富有四海,而必私置藉田,盖其义有三焉:一曰以奉宗庙,亲致其孝也;二曰以训于百姓在勤,勤则不匮也;三曰闻之子孙,躬知稼穑之艰难,无违也。”(《说文解字义证》)可知籍田礼用意之深。

先农祭

如晋武帝诏书中所说,“国之大事,在祀与农”,祭祀在礼制之中的重要程度与农耕在国家产业之中相埒,而与籍田礼关联密切的便有祭祀先农的祭礼。

据《旧唐书·礼仪志》记载,唐太宗“贞观三年正月,亲祭先农,躬御耒耜,藉于千亩之甸”。又载,唐睿宗“太极元年,亲祀先农,躬耕帝籍”。又载,肃宗“乾元二年春正月丁丑,将有事于九宫之神,兼行藉田礼……将耕藉,先至于先农之坛,因阅耒耜,有雕刻文饰”,他认为农具是农夫所执用的,应当朴素,所以命令有司撤去有纹饰的耒耜,翌日“致祭神农氏,以后稷配享。肃宗冕而朱纮,躬秉耒耜而九推焉”。

从唐代几位皇帝籍田与祭祀先农的记载可知,祭祀先农一般在籍田礼之前,两者时间接近。当然,先农祭并不是从唐代才开始的,其最晚在秦汉时期便已形成制度,传世文献如《续汉书·礼仪志》中记载:“正月始耕,昼漏上水初纳,执事告祠先农。”而从周家台秦墓简、里耶秦简等出土秦简可知,在秦代时已有地方官府祭祀先农的活动。

先农祭的对象是神农氏,即炎帝,唐肃宗时还设后稷配祭。神农氏是中华民族的始祖之一,传说他是上古三皇之一,曾教民制作使用木制耒耜,发展农业,又遍尝百草,发明医药。后稷则是周人的祖先,据说他出生时伴有许多神异情形,成年后对农业耕作十分在行,因此在尧帝时期被任命为主管田政的农师,所以死后也被后人当作农神祭拜。

先蚕礼

桑与农在我国古代是相辅相成的,因此有祭祀先农之礼,自然也有祭祀先蚕之礼。汉景帝曾下诏书曰:“朕亲耕,后亲桑,以奉宗庙粢盛祭服,以为天下先。不受献,减太官,省徭赋,欲天下务农蚕,常有畜积,以备灾害。”(《汉纪·孝景皇帝纪》)先蚕礼形成的时间大约与籍田礼、先农祭相同,《春秋穀梁传》已有“天子亲耕……王后亲蚕”的记载。

与籍田礼的象征性仪式类似,王后亲蚕是春季由王后率领嫔妃等女眷前往郊外采摘桑叶。《晋书·礼仪志》记载了从周到汉魏此礼变迁的大概情形:“周礼:王后帅内外命妇享先蚕于北郊。汉仪:皇后亲桑东郊苑中,蚕室祭蚕神,曰苑窳妇人、寓氏公主,祠用少牢。魏文帝黄初七年正月,命中宫蚕于北郊,依周典也。”其中更详细记载了晋代行此礼的仪式细节:

于是蚕于西郊,盖与耤田对其方也。乃使侍中成粲草定其仪。先蚕坛髙一丈,方二丈,为四出陛,陛广五尺,在皇后采桑坛东南帷宫外门之外,而东南去帷宫十丈,在蚕室西南,桑林在其东。取列侯妻六人为蚕母。蚕将生,择吉日,皇后著十二笄步摇,依汉魏故事,衣青衣,乘油画云母安车,驾六马。女尚书

著貂蝉佩玺陪乘,载筐钩。公主、三夫人、九嫔、世妇、诸太妃、太夫人及县乡君、郡公侯特进夫人、外世妇、命妇皆步摇,衣青,各载筐钩从蚕。先桑二日,蚕室生蚕著薄上。桑日,皇后未到,太祝令质明以一太牢告祠,谒者一人监祠。祠毕撤馔,班余胙于从桑及奉祠者。皇后至西郊升坛,公主以下陪列坛东,皇后东面躬桑,采三条,诸妃公主各采五条,县乡君以下各采九条,悉以桑授蚕母,还蚕室。事讫,皇后还便坐,公主以下乃就位,设飨宴,赐绢各有差。

由此可知,先蚕礼之仪节细微、规矩森严不下于其他礼仪活动。其重要性与籍田礼及先农祭当不相上下。

祭社礼

又有与农业相关的祭祀曰社。《周礼·春官·肆师》曰:“社之日涖卜来岁之稼。”郑玄注曰:“社,祭土。为取财焉。”《礼记·祭法》曰:“王为群姓立社,曰大社。王自为立社,曰王社。诸侯为百姓立社,曰国社。……大夫以下成群立社,曰置社。”郑玄注云:“群,众也。大夫以下,谓下至庶人也。大夫不得特立社,与民族居百家以上,则共立一社,今时里社是也。”《礼记·月令》仲春曰:“择元日,命民社。”郑注云:“社,后土也,使民祀焉,神其农业也。”

据以上文献中的记载可知,社祭是从天子经诸侯、大夫以讫于庶民百姓共行的农业祭祀活动。祭祀对象是后土神,有说此后土神是共工之子句龙,因其有功,所以配食于社,称作后土。社礼所行的时间在一年之中有春秋两次,除《月令》仲春之外,贾公彦疏《周礼·春官·肆师》条曰:“亦是秋祭社之日也。”

“社稷”是与社联系密切的一个词,后来也成为国家的同义词,而其最初则指两种相近而有所区别的祭祀活动。社是土地神,稷是谷神。《周礼·春官·小宗伯》曰:“掌建国之神位。右社稷,左宗庙。”《周礼·考工记·匠人》曰:“左祖右社,面朝后市。”又《周礼·地官·大司徒》曰:“设其社稷之,而树之田主。”《周礼·地官·封人》曰:“封人掌诏王之社,为畿封而树之。”郑玄注云:“,谓坛及堳垺也。畿上有封,若今时界矣。不言稷者,稷,社之细也。”

从这些记载来看,社稷之祭礼,首先要在天子路门外的右侧设立一座祭坛,坛外围合树木作为墙垣。《周礼·春官·大宗伯》郑玄注:“社稷,土谷之神,有德者配食焉。共工氏之子曰句龙,食于社;有厉山氏之子曰柱,食于稷,汤迁之而祀弃。”这是说稷所祭的神原来是厉山氏之子柱,后来到了商汤时改祭弃,弃也就是后稷,即周人的祖先。无论是厉山氏之子抑或周人祖先弃,又或是共工氏之子句龙,都属于早期具有神话性质的祭祀对象。

明清以后,我国农村地区的社则成为具有综合性质的神灵祭祀活动。社庙是一个村落中祀神最全的庙宇,供奉的神灵包括诸多道教神仙以及民间信仰的神灵,如玉皇大帝、四时功曹、箕星、风伯、毕星、雨师、勾龙、嫘祖、蚕神等(参见姚春敏、杨康《清代乡村社庙认定与社神选择—以清代泽州府为中心》)。

祈谷礼

祈谷礼也是与农业相关的祭礼。《礼记·月令》孟春载:“天子乃以元日祈谷于上帝。”所谓元日,即是吉日(“元”训解作“善”),而根据文献记载一般指天干之中的辛日。祈谷礼所祭祀的对象是昊天上帝,故其仪式在周代与在南郊圜丘祀天仪式近似,以祈求昊天上帝保佑风调雨顺、五谷丰登。

祈谷礼在周代祭祀活动中得到重视,到汉代开始合祭天地,独立的祈谷礼被废弃,直到梁武帝时方亲往南郊行礼,后世帝王因此重新重视此礼。即便是国祚很短的隋代,兩朝君主亦都行过祈谷礼。唐代《开元新礼》更是明确规定:“正月上辛祈谷祀昊天上帝于圜丘。”隋唐以来更衍生出一些描写祈谷礼的诗文作品,足见此礼在这一时期的重要程度。明清以来有关祈谷礼的举措频繁,至今我们还可看到地面的建筑遗迹。明嘉靖十年(1531年)确定孟春时节在南郊大祀殿(今祈年殿的前身)举行祈谷礼。清乾隆年间,对天坛的祭天建筑加以扩建,今日所存的祈年殿即在其内。

农耕是中华民族自给自足的最核心的生产方式,礼仪则是我们区别于世界上其他民族与文明的重要标志之一。二者各从内外两方面维系着我们数千年的文明发展,内涵丰富且意义深远。

吴健康,南京大学文学院博士研究生。