德国政府经济角色转变的表现特征、动因分析和对中德关系的影响

——以《德国工业战略2030》为线索

2022-05-30韩永辉张双钰

李 青 韩永辉 张双钰

广东外语外贸大学 广东国际战略研究院,广东 广州 510420

一、引 言

自2008年国际金融危机爆发以来,西欧主要国家的政府角色都出现相对于新自由主义政策倾向的不同程度的回调①孙彦红:《探寻政府经济角色的新定位——试析国际金融危机爆发以来英国的产业战略》,《欧洲研究》2019年第1期。,发达国家主流经济理论出现了从新自由主义向新李斯特主义转向的趋势②张迎红:《美德英工业战略比较及对中国的影响》,《德国研究》2019年第4期。。德国作为欧洲经济“领头羊”和欧盟“轴心”之一,其政府的经济角色也出现明显转变。德国是中国推进对外开放和开展对外合作的重要伙伴,德国政府经济角色转变必然影响中欧地区的政治生态和经济环境,中国有必要根据外部政治经济局势变化,优化调整对德和对欧开展竞争合作的战略路径和协作模式,从而有效提升对外开放的系统性、协同性和整体性。

二战之后联邦德国在推进欧洲一体化的过程中,把社会市场经济体制引入国内①德国经济奉行社会市场经济体制,该体制既不是中央集权管理也不是自由放任经济,而是在结合本国国情下,由自由竞争、国家适度调节和社会保障三部分有机组成。德国产业发展背景正是在市场、政府和社会因素共同作用下得以构建。,并以《反垄断竞争法》为经济框架维持规范性竞争秩序②胡琨:《德国社会市场经济模式及战后经济政策变迁刍议》,《欧洲研究》2014年第2期。,政府经济政策仅在为产业生产技术创新提供平等竞争的法律制度框架层面存在。自欧盟成立以来,产业政策极少在政府文件中提及。直到2019年德国出台《德国工业战略2030》③2019年11月29日,德国联邦经济与能源部发布《德国工业战略2030》正式版,这是继2019年2月发布战略草案后经过与德国政工商学界代表进行近一年的研究讨论而出台的。2019年1月10日,德国工业联合会(BDI)发布针对中国的政策报告《伙伴与系统级竞争对手:如何应对中国国家控制的经济?》。德国主流舆论报道,《德国工业战略2030》的出台与该报告有关。(以下简称《战略2030》),产业政策才重回德国社会。《战略2030》突破德国政府以往创新体系下的现代产业政策框架,既强调加强保护国内产业发展,也提出覆盖欧盟产业布局,政府经济角色从单一市场秩序维护者转向既是秩序维护者又是经济参与者的双重角色。④郑春荣:《德国〈国家工业战略2030〉及其启示》,《人民论坛·学术前沿》2019年第14期;黄燕芬:《德国工业战略2030:背景、内容及争议》,《人民论坛·学术前沿》2019年第20期。

《战略2030》的出台显示了德国政府经济角色的明显转变,角色转变的外溢影响引起中国、美国和德国国内学术组织的重视和研讨。中国人民大学欧洲问题研究中心发布的《德国工业战略2030:背景、内容及争议》和同济大学德国问题研究所发布的《德国国家工业战略2030及其启示》指出,数字化智能化背景下德国将打造闭环工业链,以应对来自中国的强劲追赶势头和缓和来自美国的高新战略产业的领头压力。由美国当代德国研究所发布的《德国工业战略2030:分歧与危险》、德国政府经济顾问委员会发布的《阿尔特迈尔的产业政策是错误的战略转向》、德国反托拉斯法研究所发布的《德国工业战略2030:放松,放松!》等报告⑤The American Institute for Contemporary German Studies, "The German Industry Strategy 2030: Inconsistent and Dangerous!", 2020/10/25, https://www.aicgs.org/2019/05/the-german-industry-strategy-2030-inconsistent-anddangerous/;D'Kart, "NATIONAL INDUSTRIAL STRATEGY 2030 – RELAX, TAKE IT EASY!", 2019/04/04, https://www.d-kart.de/en/blog/2019/04/04/national-industrial-strategy-2030-relax-take-it-easy/.,对产业政策⑥对产业政策的定义,学术界至今尚无定论。本文讨论的产业政策仅在选择性产业政策范畴,指依靠政府力量享有政府补贴、税收优惠、选择性保护性限制性扶等直接对某些特定产业进行以缩短产业结构演进的过程,实现经济赶超的政策。详可参阅林毅夫:《产业政策:总结、反思与展望》,北京:北京大学出版社,2018年,第91页。的效用各执一词,但都认为德国政府经济角色出现明显转变。2008年的金融危机所带来的负面影响延续至今,给欧洲的政治和经济不平衡发展埋下隐患。即使在以稳定著称的德国,其政治经济体制也已从稳定走向了不平衡。⑦Rothstein S A, Schulze-Cleven T, "Germany After the Social Democratic Century: The Political Economy of Imbalance", German Politics, 2020, 29(3), pp.297-318; Rothstein S A, Schulze-Cleven T, "Beyond Stability: Rethinking Germany's Political Economy", German Politics, 2020, 29(3), pp.289-296.从德国政府发布的与传统产业政策差异巨大的《战略2030》来看,德国政府对其国民经济结构发展的政策调控将是长期的,政府力量在社会市场经济体制中的地位也将日益加强。①Schnellenbach J, Schwuchow S, "Die Nationale Industriestrategie 2030: Eine kritische Diskussion", ORDO. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 2019, 70(1), pp.340-371.中国有必要适时顺势调整和优化对德政策,以夯实中德产业合作基础、破除中德产业合作痛点。

基于以上背景,本文主要研究以下问题:德国政府经济角色转变的表现特征是什么?推动德国政府经济角色转变的德国国内外政治经济动因分别是什么?《战略2030》所折射出的德国政府经济角色转变对中国具有怎样的政策启示?

二、德国政府经济角色转变的表现特征分析

政府经济角色在产业发展政策的制定和实施过程中至关重要。②盛亚、戴建新:《“互联网+制造”模式下产业政策比较研究——以中国、德国、美国为例》,《科技进步与对策》2019年第17期。德国产业发展政策的目标差异折射出政府与市场之间关系的变动,从而表现出政府经济角色在不同阶段的不同特征。本文以《战略2030》出台时间为分界点将德国政府经济角色转变分为两个阶段。

第一阶段是2019年之前,德国政府经济角色处于以维护市场和企业发展框架条件为准则的“大市场,小政府”阶段。从《德国高技术战略(2006—2009年)》(简称《战略2009》)到《高技术战略2025》(简称《战略2025》)的针对性产业促进建议力度逐步增强可以看出,这一阶段呈现出由“小政府”向“大政府”渐进转变特征(详见表1)。

表1 德国2006—2018年带有产业政策色彩的建设纲要性文件

第二阶段是2019年至今,德国政府经济角色进入“大市场,大政府”阶段,2019年制定的《战略2030》显示出德国政府经济角色转变为既维护也参与市场企业发展活动的特征。该文件旨在以“增长补短”的逻辑加强巩固德国原有强势产业,培育扶持德国新兴现代化产业,以维护德国工业强国和全球制造领先地位。这一阶段的德国政府角色特征表现为“直接干预经济”型、“主动革新战略”型、“局部贸易保护”型和“双向联动欧盟”型,即“大市场,大政府”。这一阶段政府指导经济的力度显著增强,但企业和市场的决策机制并未明显削弱。本文在厘清自欧盟成立以来德国经济政策的基础之上,对比德国政府在两个阶段的经济角色,并概括出以下四个主要转变表现特征。

(一)从“间接维护经济”型政府到“直接干预经济”型政府

德国政府强调直接参与和干预市场经济活动的理念显著增强,“直接干预经济”型角色凸显。

首先,规范性法治性框架条件被打破,政府干预经济活动手段增加。欧盟体制机制框架尊崇规范力量和法治力量。①Manners I, "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? ", Journal of Common Market Studies, 2002,40(2), pp.235-258; HILL C, "The Capability-Expectation Gap,or Conceptualizing Europe's International Role", Journal of Common Market Studies, 1993,31(3), pp.305-328.德国致力于实施《反垄断竞争法》框架条件下间接维护经济良好运转的政策。②朱立群:《欧盟是个什么样的力量》,《世界经济与政治》2008年第4期。传统规范法治框架规定政府不得干预市场选择和企业决策,但《战略2030》提出“国家参与制”,国家可以国有化关键战略性企业,参与关键领域部门的经济活动,以政府意志决定经济走向,由此可见德国政府转向“直接干预经济”型政府经济角色的程度之大。从2006年《战略2009》到2018年《战略2025》的经济政策来看,德国政府经济管辖均未超过“规范法治”框架范畴,即实行不受政府干预的自由竞争框架。但《战略2030》明确提出给予“国家参与制”的合法地位,要求赋权德国政府合法直接干预市场经济和企业决策,体现了执政框架从法律法规主导到政府自身主导的转变。

其次,政府性产业扶持基金被建立,政府干预经济活动的能动性增强。《战略2030》提出,要求设立“国家基金”,用于维护和保障德国国家安全和经济可持续性繁荣。例如,当国内战略性或涉及国家安全性的企业资不抵债时,可以使用“国家基金”率先收购,由政府部门重新整顿后再私有化,可以防止德国关键企业及其技术落入外国企业之手。“国家基金”是德国政府为应对外部扩张性产业政策冲击,政府部门直接有效调控市场行为和企业决策的有效工具。

最后,新政府经济角色理念被构建,政府干预经济活动的道德风险降低。“产业政策”“政府干预经济”等政府经济角色理念在德国从一开始的被多方“诟病批判”逐步发展为被部分“积极倡导”,德国政商学界对政府经济角色理念转变的社会评价出现较大转变。总体来看,受德国“经济体制惯性”影响,《战略2030》提出的“干预型政府经济角色”理念在初期受到多方批评,但随着国内外现实挑战加剧,这一理念在德国和其余欧盟成员国被逐步接受。在德国传统政治框架内,政府干预经济决策的行为通常被视为带有计划经济色彩的低效行为,但在《战略2030》中,产业政策一词重新回归德国社会。《战略2030》的出台,表现出德国政府一改传统奉行的“国家不干预”理念,明确强调“加强国家对经济的干预”等内容,政府经济角色也从传统的单一市场维护者转变为更加积极有为的经济参与者和市场维护者双重角色。③郑春荣:《德国〈国家工业战略2030〉及其启示》,《人民论坛·学术前沿》2019年第14期。不再单一强调公平竞争,而是要为市场公平竞争和创新激励塑造全方位发展条件,促进市场和社会协同发展的德国政府经济角色得到推崇。德国总理安哥拉·默克尔(Angela Merkel)高调提出“德国需要一个全新的产业政策”的议题。①驻德国经商参处:《默克尔:德国需有全新产业政策》,2019/03/09,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201903/20190302841483.shtml。德国工商大会(DeutscherIndustrie-und Handelskammertag,DIHK)主席埃里克·施威泽(Eric Schweitzer)表示,此刻正是德国政府有力保障德国工业区位优势的时候。德国工业联邦联合会(Bundesverband der DeutschenIndustrie,BDI)主席迪特·肯普(Dieter Kempf)也对政府对德国和欧盟工业加强关注表示欢迎。②Bundesverband der DeutschenIndustrie, "Industriestrategiefür Deutschland und Europa?", 2019/05/13, https://bdi.eu/artikel/news/industriestrategie-fuer-deutschland-und-europa/.联邦政府执政伙伴社民党(SozialdemokratischeParteiDeutschlands,SPD)经济论坛主席弗伦茨尔(Michael Frenzel)更是表示,对这一产业战略期待已久。科隆德国经济研究所(German Economic Institute)所长迈克尔·许特(Michael Hüther)认为,虽然国家干预的做法从纯理论上说并不符合社会市场经济,但鉴于德国面临的现实挑战,这样做还是具有一定的合理性。

(二)从“被动应对冲击”型政府到“主动革新战略”型政府

德国政府强调主动革新经济战略的理念显著增强,“主动革新战略”型角色凸显。

首先,打破被动应对内外交困局面,政府革新经济战略的主动倾向凸显。从《战略2009》到《战略2025》的一系列德国经济政策都是以创新为核心理念的中小企业扶持政策,主要是为应对国内外环境变化对中小企业的影响而制定的区域性经济政策,政府经济职权仅在优化改善社会生产技术创新能力和创新水平方面发挥作用,其依据经济活动的外部环境变化而制定被动的创新发展经济政策。《战略2030》提出“与工业界利益相关者一道,在所有相关领域的国家、欧洲和全球层面巩固和维护德国经济和技术地位”的战略目标,积极推动德国“工业区位完善升级”、“激励私人资本在高科技产业的投入”和“重夺或巩固工业及技术主权”三根经济战略路径支柱,德国政府主动重塑德国经济战略框架条件的倾向凸显。由此,至少在理论上,《战略2030》体现出与传统产业政策相比的极大革新,它把政府作为经济战略成败的主要因素,折射出政府经济角色的主动革新。

其次,摈弃被动守成固有产业优势,政府主动革新产业布局意识增强。从《战略2009》到《战略2025》,德国政府主要为被动应对国内外经济冲击和产业竞争的经济角色,虽发布了一系列创新理念和创新目标“递进增强”的产业发展政策,但都处于同一创新政策体系内,总体上都延续了德国依靠不断提高先进生产技术来获取经济增长优势的传统产业发展框架。为应对国际高技术迅猛发展的挑战和激发国内“创新精神”③黄群:《德国高技术发展战略与其创新态势》,《中国高新技术企业》2007年第2期。,《战略2030》提出既要巩固具有国际竞争力的“十大优势产业”,也要扶持具有价值链颠覆性潜力的“七大新兴产业”。《战略2030》以“重夺工业及技术主权”为目标,在产业部门的“增强补弱”策略表现出政府经济角色“主动革新战略”倾向凸显。从德国发布政府经济政策历史来看,联邦经济部长从未如此公开地表达过限制竞争和将私人公司国有化的愿望。

(三)从“完全自由竞争”型政府到“局部贸易保护”型政府

德国政府选择性保护本国产业价值链理念显著增强,“局部贸易保护”型角色凸显。

第一,加强建设闭环工业增值链,政府产业保护措施显著增强。《战略2030》首次系统性地提出“闭环工业增值链”这一带有贸易保护主义倾向的产业发展路径,“贸易保护”型政府经济角色加强。《战略2030》提出,以“闭环工业增值链”维护德国的产业结构安全,保持工业竞争力及国内价值链完整,维护德国传统强势产业的比较优势,在此基础上扩大优势产业的国际市场份额,以增强德国的全球产业竞争力和抗风险弹性。

第二,灵活实行减税降费政策,政府扶持企业发展力度加强。首先,不同于以往产业创新战略文件,《战略2030》将具有贸易保护色彩的政府税收补贴政策和增强扶弱产业政策凌驾于创新竞争产业政策之上。通过税收补贴优惠政策加强对于关键产业部门和创新企业的政府扶持,以促进中小企业通过数字化智能化技术升级的方式提高自身竞争力。例如能源和电力等价格补偿,降低公司税率和企业社会保障缴费率等。其次,德国政府经济角色从着眼单一市场的公平竞争转变为着眼全球市场的公平竞争。《战略2030》中指出,德国和欧盟现行关于政府补贴和税收优惠的监管制度过于严格,对于新兴产业的发展和优势产业的壮大产生了一定程度的抑制作用。德国联邦经济与能源部认为,如果税收补贴等扶持措施是为了给本土企业创造与他国企业公平竞争的平等营商环境,那此类政府干预措施不应被视为反垄断竞争行为。

第三,大力实施增强扶弱产业政策,扬长补短产业布局逐步形成。《战略2030》涵盖德国10个优势产业部门和7个弱势产业部门,并对德国各行业产业的未来发展和开拓制定了战略性目标方向,“增强补弱”以跨越“能力陷阱”。德国传统制造业处于全球领先水平,但近年来新兴高科技产业发展滞缓。德国产业发展亟需打破传统“强者”逻辑,避免忽略新兴产业的发展而陷入“能力”陷阱。在优势产业方面,《战略2030》列出了10个传统领先的工业领域,并提出给予政府资金扶持、税收优惠政策和防御外资收购机制。《战略2030》一定程度上忽视中小企业的利益而强调“强者更强”,因被众多批评者诟病,但其体现出了巩固和提升德国在这些领域的世界领先地位的目的以及通过技术资本创新升级继续保持优势的决心。同时,德国政府也在这些领域加强了对外国投资并购的限制,以及对非欧盟国家不正当竞争的审查抵制力度。在弱势产业方面,《战略2030》列出了7个弱项或存在落后风险的领域,并明确提出加强对这些领域的培育扶持,加大力度吸引私人资本促进新兴技术的创新发展。《战略2030》采取“增长补短”和“增强扶弱”的逻辑推动德国产业部门的更新升级,以重振德国产业经济和“德国制造”。

第四,积极推动企业强强联合,政府扶持垄断竞争倾向凸显。《战略2030》呼吁在德国优势产业领域实施欧盟范围内的强强联合,打造德国龙头企业或欧洲旗舰公司以应对中国和美国高科技公司的市场竞争,如19世纪建立属于欧洲的具有全球竞争力的跨国龙头企业——空中客车集团那样。从《战略2009》到《战略2025》的一系列产业创新政策均是以服务中小企业发展为导向,未出现政府力量培育垄断性竞争巨头企业的先例,恪守“自由竞争”仍是德国政府的“金科玉律”。《战略2030》一改德国政府长期秉持的“市场自由竞争”理念,推行支持企业“强强联合”,以打造德国“龙头企业”或欧洲“旗舰企业”。这在德国经济发展中是史无前例的,标志着打破传统“经济惯性”实行部分借鉴中国产业发展模式的新德国产业发展模式出现。①Schnellenbach J, Schwuchow S, "Die Nationale Industriestrategie 2030: Eine kritische Diskussion", ORDO. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 2019, 70(1), pp.340-371.未来德国经济运行是否良好体现的是产业政策和自由竞争政策之间的博弈成败,而现阶段由政府力量支持的《战略2030》表明,推行“企业强强联合”的“贸易保护”型政府经济角色日益凸显。

(四)从“单一布局国内”型政府到“双向联动欧盟”型政府

《战略2030》不仅布局德国国内产业发展,而且覆盖欧盟产业发展。德国立足自身强势工业,制定工业发展目标和改革本国产业政策,并构建联动欧盟的产业布局,进一步推动欧洲一体化。《战略2030》前言中指出,德国产业的主要框架条件仍然由欧盟层面决定,德国有必要考虑欧洲产业布局。

一是,锚定德国国内工业增长,协同推进欧盟整体工业发展。《战略2030》意欲重塑德国和欧盟的产业发展秩序,提出德国和欧盟在2030年的经济增长目标,即德国将在2030年实现国内工业增加值占国内生产总值比重25%的目标。同年,欧盟的国内工业增加值占国内生产总值的比重将提高到20%。2018年,德国工业增加值占国内生产总值的比重为23.4%,由此看来,工业产值比重增加至25%的目标对于德国来说既是可行的又是必要的。①Altmaier, "Müssen sensible Industrie bereiche vorstaatlich gelenkten strategisch enber nahmen aus dem Auslandschützen - Einigung auf Europischer Ebene wichtiger Schritt", 2018/11/21, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2018/20181121-altmaier-muessen-sensible-industriebereiche-vor-staatlich-gelenktenstrategischen-uebernahmen-aus-de-ausland-schuetzen.html.德国政府最新产业政策在立足本国强势工业基础、加强构建国内产业格局的同时,致力于充分挖掘和发挥“欧洲经济马车”的带动潜力和引领作用,希冀于以德国工业为中心加强产业红利外溢效应和产业协同带动作用,从而促进欧盟各国各地区的工业发展和产业升级。《战略2030》折射出德国政府进一步推进欧洲一体化的区域产业经济发展的意愿。2020年德国是欧盟轮值主席国,在欧盟政治经济发展进程中扮演的轴心角色越发凸显。作为欧盟轴心的德国,优化自身产业结构和加强自身经济实力,也有利于提高欧盟经贸水平。因此,德国有意愿也有能力推动欧盟以更加强健的步伐实施欧洲一体化发展。从《战略2030》可以看出,德国政府的产业格局构建范围首次超越国内范围,将欧盟整体纳入工业发展框架之中。这体现出德国作为欧盟这一超国家组织“轴心”之一,正以实际行动推进欧洲一体化发展。

二是,出台具有突破性的产业政策,力推欧盟政策法规改革。《战略2030》以德国产业政策改革促进欧盟层面产业政策改革,积极构建联动欧盟的德国工业格局。在力推欧盟实行产业政策和竞争政策改革的同时,德国呼吁欧盟放松对内部市场企业并购的监管,实行“内外有别”的两面性欧盟产业政策。②Altmaier, "Wir brauchen jetzt Wachstumspolitik für einen starken Mittelstand mit Steuerentlastungen und Bürokratieabbau", 2019/01/10, https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20191001-altmaierlegt-mittelstandsstrategie-vor.html.德国《战略2030》创新性地提出诸多产业政策和产业法规的改革措施,这与以往尊崇《竞争法》的传统德国产业政策具有较大不同,而这一改革的目的在于使德国产业在适应新型国际关系的背景下更具国际竞争力。但值得注意的是,德国是欧盟的德国,德国工业强大的基础是欧洲一体化,强大的德国工业必须建立在欧盟的坚实产业基础上。因此,以德国产业政策改革为先行先试的模本,必须通过在联动欧盟的过程中逐渐渗透和传播德国《战略2030》的产业改革理念,以渐进促进欧盟层面的产业发展制度改革。

三、德国政府经济角色转变的内外部动因分析

2019年《战略2030》出台标志着德国政府经济角色转变。全球、欧洲和德国三者之间的相互联系和互动是“德国模式”社会市场经济和政府经济角色转变的重要影响因素。①, "Study on the Restructuring of the Social Market Economy of Germany - How did the economic globalization, European integration, and national-state growth models connect and interact with each other? ", 21st centry Political Science Review, 2020,30(2), pp.91-122.德国经济与能源部出台的《战略2030》虽在德国政商学界的评价褒贬不一②Gerlach F, Ziegler A, "Industriepolitik in Deutschland und Europa — ZurDebatte um das industriepolitische Papier von Peter Altmaier",Wirtschaftsdienst (Hamburg), 2019, 99(9), pp.650-655.,但德国总理默克尔给予了大力支持和肯定,大力宣传游说法国、荷兰和意大利等欧盟盟友并得到国家领导人的多数支持③2019年2月26日,德国总理默克尔在德国经济亚太委员会会议期间,高调提出“德国需要一个全新的产业政策”的议题。她说,面对来自亚洲不断增长的竞争势头,德国乃至欧洲必须从根本上彻底重整产业政策。她具体指出,因为亚洲国家为它们的国民经济进行了长期的战略部署,所以,今后德国政界和经济界也要共同规划战略,不这样做的话,便无法在同许多亚洲国家的竞争中获得优势。这样的国家战略规划将推广到欧盟层面。默克尔2月27日会晤法国总统马克龙,并将在下月举行的欧盟峰会上继续推动“欧洲新产业政策”的主张。,其转变的内部和外部政治经济动因值得思考。

(一)政府经济角色转变的内部原因

亚当·斯密认为,宏观经济中的政府自觉调节是不可或缺的,他反对国家干预经济的论断是有前提条件和特殊含义的。④郭志琦、申米玲:《对斯密政府角色理论的重新思考》,《当代经济研究》2012年第1期。其《国富论》 提出,政府是社会经济均衡发展的调节者、市场规则的制定监督者、公共产品的生产经营者。⑤亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,北京:北京商务印书馆,1979年。本节基于斯密的理论剖析德国政府经济角色转变的内部动因。

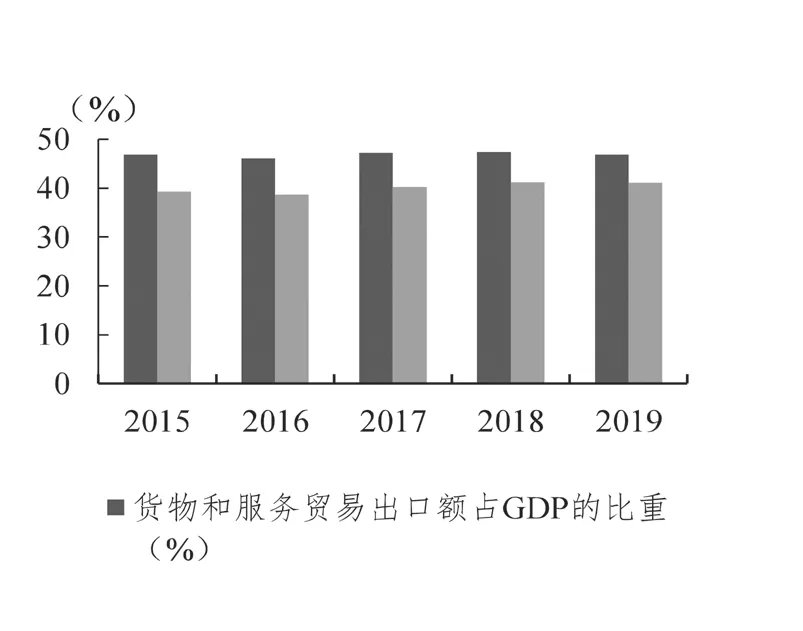

1.国内经济增长稳中趋缓,对外经济结构有待平衡

据经济合作与发展组织(OECD)的数据,近年来德国经济增长疲软,对外贸易依存度较高,市场商业信心指数、综合领先指标和消费者信心指数均有所下降,亟待更为积极政府经济角色(详见图1和图2)。《战略2030》出台有助于德国提振经济。斯密政府角色理论指出,政府有必要干预经济以保障宏观经济的均衡运行。近年来德国经济发展的不确定性因素增多,出口导向型经济的敏感性和脆弱性被放大,触发保障社会经济平稳运行的政府经济调节角色。2019年德国经济实际增速由2018年的1.5%下降至0.6%⑥2020年德国国内生产总值呈现负增长,增速为-4.5%,数据来源于中国商务部。考虑到全球新冠肺炎疫情冲击导致全球经济增长疲软以及距离2019年《德国工业战略2030》出台的时间跨度等原因,本文即采用2019年的德国经济数据做为主要论证支撑,下文数据采用逻辑相同。,远低于2017年的2.8%,创近十年来新低。⑦数据来源于德国国家统计局,详见https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html。2019年,工业部门占德国GDP的27.6%,占出口比重的86%⑧Berstelsmann Stiftung,"New Perspectives on Global Economics Dynamics",https://gedproject.de/globalization/industrial-policy-eu/.,工业经济是德国经济重要支柱,维护德国工业竞争力对巩固德国经济领先地位具有战略意义。在金融危机中,德国经济表现出强韧的复苏力,但对外贸易依存度较高的出口导向型经济对外部经贸环境的变化极为敏感。①丁纯、瞿黔超:《金融危机对德国经济与社会的影响以及德国的对策》,《德国研究》2009年第2期。《战略2030》提出“打造闭环工业链”,正是出于深层次调节进出口贸易结构的考虑。

图1 2010—2019年德国GDP、商业信心指数、综合领先指标和消费者信心指数发展情况

图2 2015—2019年德国货物贸易和服务贸易进出口额占GDP的比重情况

2.传统强势产业优势减弱,战略性高技术产业落后

德国传统产业的国际竞争力减弱,新兴高科技战略产业培育不足,亟待更为活跃的政府经济角色。斯密政府角色理论指出,在一些涉及国家安全的“例外”领域,国家必须积极参与和干预。传统产业是一国经济韧性的体现,而新兴产业是国家经济增长的动力引擎。

据Eurostat数据,近年来德国产量指数和工业产量指数均有下滑趋势,且低于欧盟国家和欧元区国家水平(图3)。战略性创新产业薄弱,触发德国维系国家安全稳定的政府经济干预角色。德国传统汽车制造业面临无人驾驶技术和新能源电池的革新挑战,数字经济、科技创新和互联网产业的培育不足也使德国数字化智能化发展滞缓。

图3 2015—2019年欧元区国家(19)、欧盟国家(28)和德国的产量指数和工业产值指数情况

从产业规模来看,德国企业多为分散型中小规模家族“作坊式”“工匠型”企业,产业价值链精细化程度较高,但规模聚集效应不强。学界常以“隐形冠军”来形容德国某一家中小企业深耕于全球产业价值链中的一个小环节,且做到世界领先水平。①郑春荣、望路:《德国制造业转型升级的经验与启示》,《人民论坛·学术前沿》2015年第11期。

从产业创新来看,德国新兴战略产业薄弱,数字化智能化竞争力不足,对全球产业竞争产生了极强的危机意识。20世纪70年代,德国失去电子消费行业的先发优势,随后的连锁反应导致德国无法在互联网平台搭建、人工智能和高新信息通讯技术等领域抢占技术高地,强大的工业基础没能及时赶上互联网时代浪潮焕发新的活力,最终导致传统强势产业创新乏力,高新行业鲜有突破。德国的数字基础设施建设比较落后,家庭网络光纤使用覆盖率较低,2015年的电信基础投资占GDP的比重在G20排名中倒数第四。②德国联邦经济和能源部:《德国数字战略2025》;OECD, "Key Issues for Digital Transformation in the G20"。德国数字化全球竞争力与其全球经济地位不相符,其2018年全球数字经济发展排第13位,未进前10。③数据来源于数字经济论坛、阿里研究院、毕马威的《2018全球数字经济发展指数》。随着东亚制造业的崛起和北美高技术产业的迅猛发展,德国同时面临传统产业优势不再而新兴数字产业不强的尴尬境地。在信息时代,高新技术的创新研发需要大量的资金、人力和基础设施投入,德国企业无力在本就单薄的高新技术产业基础上抢占技术新高地,需要更加积极的政府经济角色加以扶持。

3.国内社会公共保障能力下降,高福利体系支撑乏力

难民危机和金融危机后续影响持续蔓延,民粹主义浪潮回溯催生政党政治分野扩大,冲击经济社会稳定发展,并加大政府公共保障支出压力。德国国内社会公共保障能力下降,高福利社会体系财政供给吃力,亟待更为强硬的政府经济角色。斯密政府角色理论指出,公共产品的良好供给和公平分配需要依靠政府。社会公共保障能力是维系社会经济活动良性运转的基础,近年来德国社会公共保障水平有所下降,触发政府稳定公共保障体系的公共产品生产经营者角色。在维系公共保障体系方面主要有以下两点:

第一,社会公共产品供给水平下降。由难民危机和民粹主义引发的社会负面影响持续蔓延,德国政府生产经营社会公共产品的挑战加大。受难民危机影响,德国国内社会公共资源紧张,民粹主义不断发酵,社会分化鸿沟加大,从而影响社会经济部门良好运转。社会动荡和经济受挫下的财政收支失衡,则容易导致政府采取贸易保护措施。

第二,社会高福利体系支撑乏力。德国属于高福利国家,刚性福利支出较多,调整福利制度的回旋余地不大,且其高福利政策固化多年,难以通过革新来满足不断增长的社会福利需求。德国政府对国内高福利体系支撑乏力,国内社会保障能力有所下降。而更为强硬的政府经济角色有助于回调过高的社会福利支出,提高在科学研发领域的财政支出。

《战略2030》计划将政府社会保障支出减少现有水平的40%,并固定在基础门槛,以缓解政府财政压力、协调社会有效劳动力补贴和社会经济资源合理配置之间的平衡。④Von Panajotis Gavrilis, "Industriestrategie 2030:Altmaier will Ausverkauf von Firmen stoppen", 2019/11/29, https://www.deutschlandfunk.de/industriestrategie-2030-altmaier-will-ausverkauf-von-firmen.766.de.html?dram:article_id=464669.

(二)政府经济角色转变的外部原因

在对德国政府经济角色转变的内部原因进行分析后,本节进一步结合国际政治经济学代表性的相互依存理论、国家主义理论、世界体系理论①王正毅:《国际政治经济学通论》,北京:北京大学出版社,2019年。,剖析德国政府角色转变的外部原因。

1.欧盟制度束缚产业发展,单一市场机制局限性凸显

从区域经济发展环境来看,欧盟制度环境在一定程度上抑制成员国产业结构调整,阻碍资源有效配置。②O'Mahony M, Van Ark B., "EU productivity and competitiveness: an industry perspective: can Europe resume the catching-up process? " Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003。相互依存理论指出相互依存具有双向性,区域和国家间的相互联系(包括经济行动和政策)不是单方面的和单向的,而是双向的传递和影响。德国“双向联动欧盟”型政府经济角色有助于弥补欧盟单一市场机制的不足。

欧盟社会市场经济体制追求经济活力和社会凝聚力兼顾,起源于德国新自由主义的秩序自由理论,通过吸收西方其他国家经济模式最终发展成为“加强版”德国模式经济制度框架。在此体制下出台的欧盟经济宪法《反垄断竞争法》,仅考虑到单一共同市场内的完全竞争。③张彬、江海潮:《欧盟竞争政策对欧盟企业的激励——基于契约论分析框架》,《世界经济研究》2005年第4期。但近年国际扩张性产业政策和全球贸易保护主义等因素导致外部性负面环境不断恶化。为抵御外部激烈的扩张性产业政策,德国积极推动欧盟修改《反垄断竞争法》,促进欧盟内独角兽企业和龙头企业的产生。《反垄断竞争法》限制了成员国企业的融资渠道和配置人力、资金和制度资源的能力,导致欧盟高新技术初创企业常被外部巨头收购,德国难以出现可以与来自中、美等国龙头企业竞争的旗舰企业。中小企业是德国的特色优势,但是面对中美日韩的高科技独角兽企业,德国目前没有可以与之匹敌的企业。而高科技企业的发展需要大规模的人才和资金,这些资源配备不仅需要实力雄厚的龙头企业,还需要政府力量的支持。《战略2030》提出:“打造德国与欧洲的龙头企业,规模是关键,即工业利益相关者需要大量资金来成功地参与国际竞争或提供特定的产品和服务。”再如《新欧洲能源政策》要求成员国2020年将温室效应气体排放量降低20%,将可再生能源的比例提高到20%。④程卫东:《欧盟能源供应安全的国际战略及其困境》,《欧洲研究》2015年第3期。这一政策虽然促进了生态保护和气候改善,但也限制了成员国汽车产业发展。欧盟理想化的市场经济制度框架虽有可取之处,但在实践可操作性和国家当前发展方面的考虑略显单薄,德国产业政策的出台是为适应国内外经济环境变化的结果。

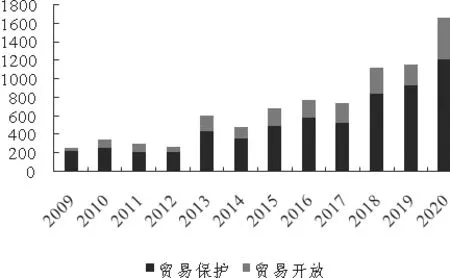

2.全球泛政治化趋势明显,扩张性产业政策竞争加剧

世界政治经济不确定性阻碍德国产业发展。从国际政治经济环境来看,世界政治经济发展不确定性日益凸显,以国家安全为由的泛政治化干预趋势增强(详见图4)。国家主义理论强调国家利益、权力结构和对外经济政策,逆全球化趋势和贸易保护主义浪潮促使各国纷纷实行国家扩张性产业战略,加剧国际市场份额和产业链位势的激烈竞争。

图4 金融危机后每年全球贸易干预措施新增数量(截止时间:2020年10月)

德国政府奉行的“自由市场机制”在国际市场“内卷化”竞争下存在一定程度的失灵,秉持欧盟竞争政策的德国企业在与享有政府扶持政策的外国同质企业竞争中略显弱势,在非《反垄断竞争法》辐射的国际贸易范围内难以获得产业竞争优势,更难以加入新一轮高新科技领域国际秩序制定者的行列。外国扩张型产业政策布局加快,外商投资并购活动冲击加剧,德国国内创新战略产业被动外迁,亟待更为强硬的政府经济角色。

2015年以来,外国资本对德国企业的并购数量和并购规模激增,高新科技领域的外来投资尤其引发德国政商学界的警惕和恐慌。德国自身拥有强大的工业基础和管理水平,但在本土发展起来的互联网和人工智能公司,大都面临资本压力而被美国、中国等外部国家收购,导致德国国内高新科技企业数量不多,规模不大。德国2017年修订《对外经济条例》,并规定欧盟外实体企业收购德国企业达到25%股权就触发审查;2018年将门槛降低至15%,但是外资审查仅限于德国经济与能源部的职能框架下,并未完全杜绝外国资本对德国高新战略产业的渗透。

《战略2030》呼吁成立“国家基金”,强调以政府的力量来国有化濒临破产但是具有战略创新潜力的私营部门是有必要的,以防有关国家安全的高新科技产业部门落入外国之手。从历史经验来看,保护主义多出现于经济危机之后,自金融危机以来,世界贸易保护措施明显增多。外部产业竞争加剧,国家产业政策和财政支持对于保护本国产业价值链完整性,加强德国工业创新资源供给,从而助力自身巩固以技术研发和应用良性循环为基础的工业强国地位具有重要意义。

3.国际生产分工体系变革,威胁德国价值链优势地位

从国际分工生产体系来看,国际分工和生产关系因数字化智能化技术创新而处于快速革新中,一定程度上威胁德国在国际生产利益和权利分配中的传统优势地位。世界体系理论指出,世界商品生产和剩余价值分配与原有世界国家结构体系不匹配时,国家体系间的相互作用会推动国家内部改革或国家间冲突。

德国是传统工业强国,但在传统制造业优势萎缩和互联网高新技术发展领域劣势的双重夹击下,政府层面的扶持和投资对于帮助德国企业应对和分散市场风险,增大跨越技术断层成功率极为必要。新兴技术产业具有国际分工再组织的作用,在国际分工生产体系中占据优势地位的发达国家加强知识产权保护和核心技术的垄断是维护既定国际利益和权利分配的需要。①李滨、陈怡:《高科技产业竞争的国际政治经济学分析》,《世界经济与政治》2019年第3期。不同于以往产业战略从国家经济视角出发,《战略2030》从世界产业分工体系视角出发,出于维护德国整体产业竞争力的考虑,提出要加快培育德国和欧洲的“颠覆性创新产业”及“改变游戏规则的技术”,以保障德国在国际分工体系中的优势地位和世界经济秩序话语权。

四、中德关系及德国政府经济角色转变的影响

本节以《德国工业战略2030》为线索,研究了德国政府经济角色转变的表现特征和驱动因素,这有助于更深刻地探究德国政府经济角色转变对中德关系未来发展的影响。

(一)中德经济及中德关系新特征

1.中德经济的波动增减

中国和德国的经济增速均呈现波动增减特征,中国经济增速位于5%以上波动,德国经济增速位于5%以下波动(见图6)。中德两国的经济战略和工业框架具有一定程度的相似性和竞合性,如德国发布的最新工业战略提出打造“闭环工业链”,中国致力于构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。研究德国政府经济角色的变化,能够为中国经济实现高质量发展提供产业战略布局参考 。

图6 1970—2020年中国、德国的国内生产总值和经济增速发展情况

从经济方面来看,中国是世界第二大经济体,德国是世界第四大经济体,中德之间的贸易伙伴关系具有不可替代的互补性。德国是在欧盟乃至全球范围内最为重要的高端制造业领先市场和欧元区国家经济复苏的中坚力量,对欧元区国家以及欧盟非欧元区国家均有着积极正向影响。①丁纯、蒋帝文:《德国经济增长对其他欧盟国家经济发展影响的实证分析》,《世界经济研究》2019年第4期。德国经济不仅在国际金融危机、欧洲债务危机表现稳健,而且与中英美日等国经济联系紧密,研究推动其政府经济角色转变的动因对于理解和预测世界市场经济体制发展具有重要参考意义。②范一杨、郑春荣:《新冠疫情背景下德国在欧盟领导角色分析》,《德国研究》2020年第2期。

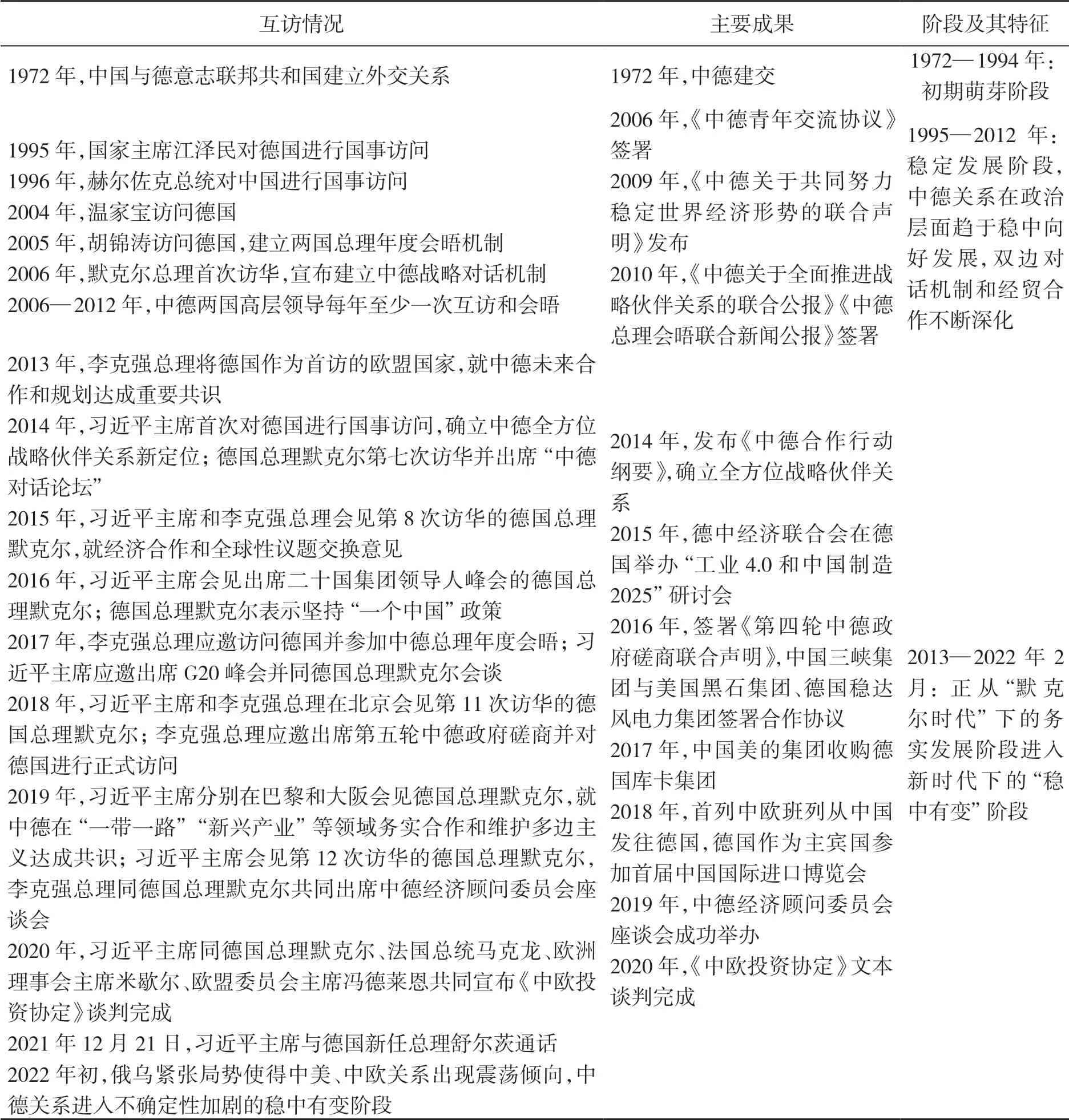

2.中德关系正进入新时代下的稳中有变阶段

随着中德建交、两德统一以及中德双边高层领导人磋商会晤机制建立等一系列区域性政治事件(详见表2)的推进,中德两国政府的磋商协作机制为两国政治关系友好发展注入动力源泉。

表2 1972—2022年中德领导人互访情况、主要成果和阶段特征

从政治方面看,德国是欧盟轴心之一、北约和G7核心成员,在全球市场经济中具有象征性地位,对周边国家和世界经济政治的重要性不容忽视。①Schleiermacher S, "Importance of Germany to Countries around and to World Economy makes it impossible to ignore–The Rockefeller Foundation and Public Health in Germany after WWII", Business History, 2019, 61(3), pp.481-497.中国是全球最大的发展中国家,中国特色社会主义道路的制度优势为实现更高质量对外开放提供了坚实基础。中国在参与国际事务中的话语权不断增强,履行大国责任和使命担当的国家能力不断提升,是百年未有之大变局下世界力量的重要一极。中国和德国都致力于维护多边主义和和平发展的时代主题,中德之间更加稳固的全方位战略伙伴关系不仅是中国不断深化对外开放的战略旗帜,更是抵御西方国家霸权制约的平衡支点。

(二)德国政府经济角色转变对中德关系的影响

以中国为代表的新兴市场国家已成为世界发展的重要参与者,但同时也面临着跟德国类似的内外部挑战,因此德国政府经济角色转变对中德关系的未来走向具有重要影响。

1.产业政策竞争性加剧,中德经贸竞合张力加大

重拾产业政策已成为德国监管经济发展的共识,更为积极的政府经济角色将加强,产业政策竞争性加剧和泛政治化产业政策加大中德经贸合作与竞争张力,中方需锚定双边利益基点,加强高层磋商协作。德国产业政策的政府干预色彩加重,尤其是数字化智能化产业布局竞争加剧,中德高新技术合作张力加大,中国需秉持在多边主义和自由贸易主义框架内开展对德合作。中国经济正稳步转向高质量发展,在智能制造等高端制造业领域与德国经济结构日渐趋同,在国际经贸领域中德两国逐步形成的替代关系或将加剧同质竞争。①Dullien S., "Kontrolle bei Übernahmen durch Nicht-EU-Ausländer auch zur Verteidigung von Technologieführerschaft sinnvoll",Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 2019, 68(1), pp.45-52.产业结构会影响国家对外政治偏好,形成国家基本利益观,最终导致如19世纪末英德之间的国家冲突。②王玮:《产业结构与对外政策选择:英国、美国和德国的历史经验》,《当代美国评论》2020年第2期。德国方面已经感受到中美等国正在或已经突破的诸如5G技术、人工智能、平台经济和物联网等颠覆性创新技术对其经济可持续发展带来的威胁。《战略2030》聚焦前瞻性数字化智能化高新科技技术,明确提出创建德国和欧洲旗舰企业,以应对来自中美龙头企业的竞争。而2019年2月“法德轴心”联合签署了《德法共同产业政策宣言》,呼吁欧盟采取“更大的灵活性”产业政策和“考虑全球竞争”。③走出去智库:欧盟新产业政策“呼之欲出”,助力“欧洲冠军”企业与中美竞争,2019年7月31日,https://user.guancha.cn/main/content?id=151546。在数字经济时代,德国对从“规则制定者”沦为“规则遵守者”的焦虑感骤增。④朱宇方:《德国如何看待中国对德直接投资的增长》,载郑春荣主编《德国发展报告(2018)》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第304页。在此背景下,德国国内对于中国外商投资的恐惧心理越演越烈。⑤Görg, H, "Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland – die große Angst vor China", Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 2019, 68(1), pp.28-35.未来中德之间高新技术战略领域的合作阻碍或将增多。

2.经济理念差异化发展加速,中德平稳关系中变数增多

以中国为代表的崛起国和以德国为代表的西方守成国之间,出现了不同于新世纪初期的全球政治经济关系定位。德国政府经济角色的转变以及在全球政治体系下中德两国国家定位的新变化,折射出发达国家和发展中国家范式新走向。“后默克尔时代”和“新时代”重叠交互下的中德关系需夯实务实合作基础,避免因冷战思维和“被选边站”等干预因素破坏多年稳定的政治经济关系。有关中德政府经济发展理念的差异主要有三点。一是,德国作为老牌发达国家和中国作为最大发展中国家的经济发展方式形成巨大反差,发达国家趋于贸易保护主义,而发展中国家倡导自由贸易主义。德国从经济全球化的发动者转变为贸易保护主义的维护者,而中国从经济全球化的被动参与者转变为抵制贸易保护主义、推动自由贸易主义的积极参与者。⑥郑宇:《开放还是保护——国家如何应对经济危机》,《世界经济与政治》2018年第12期。二是,德国对未来产业格局变化和世界产业价值链重塑的危机感和紧迫感或将加强,中国则更加积极主动地推动产业结构变革和世界产业价值链重塑。从北美、西欧等经济体对东南亚地区的发展中国家崛起所采取的政策措施可以看出,德国等发达国家对世界经济秩序变化和全球价值链的重塑的不适感和抵触情绪。三是德国或将加快回收或转移本国海外劳动密集型产业,中国加快从“微笑曲线”的中部低端位势向高附加值的两端攀升。《战略2030》明确提出,维护闭环工业增值链,德国海外产业生产链或将变短回溯。欧美英等国为遏制中国崛起已开始转移或回收其海外劳动密集型产业生产链。回收目的是重塑本国“微笑曲线”上中下游全产业链,为高新技术发展提供坚实的制造业基础。转移目的,一方面是为了减少对中国供给链的依赖,另一方面是为了寻找新的“人口红利”。中德间经济理念的差异化发展加速,使平稳双边关系中的不确定性增强。

3.德国混合型政府角色凸显,中德关系影响机制日趋复杂

在资本主义和社会主义的重叠交叉背景下,德国政府经济角色表现出资社混合属性,相互借鉴和取长补短的混合型政府经济角色不断深化,而中德关系受政府和市场双向影响的机制日趋复杂。一是从德国加强“直接干预经济”型政府角色的转变可以看出,德国社会主义市场经济中国家意志成分的增多。《战略2030》中关于打造“闭环工业链”和成立“国家基金”等做法与中国提出的“国际国内双循环”“国家持股”等理念类似,不同主义间的政府经济角色融合趋势加大。二是从德国“局部贸易保护”型政府经济角色加强来看,德国对以美国、中国等科技强国的防备和警惕日益提高的同时,也转而借鉴中美两国的政府经济角色,加强本国特别行业的贸易保护。《战略2030》支持政府干预和国家补贴,改革举措具有明显的保护性、排他性和竞争性,对标全球竞争、增强政府经济干预力量的意图明显。三是从德国“主动革新战略”型政府经济角色来看,贸易保护主义和去全球化倾向明显。德国打破经济传统范式,吸纳中美等强国诸如企业私有化、去市场机制、税收补贴、降低社会福利、缩减国家支出等政治属性市场行为,表现出去全球化倾向和贸易保护主义趋势。①Zohlnhöfer R, Fill Anna, "The Political Economy of De-liberalization:A Comparative Study on Austria, Germany and Switzerland Cham", Polit Vierteljahresschr, 2020, 61, pp.187-189.德国政府经济角色转变的坚决性和产业发展战略的针对性均表明德国维持和巩固本国经济地位的迫切意愿②于芳:《德国智库涉华研究的现状、问题及启示(2005—2018)》,《国外社会科学》2019年第9期。。四是从德国“双向联动欧盟”型政府经济角色来看,德国政府更加看重欧洲作为一个整体力量,带有社会主义色彩的集体主义倾向明显。德国政要多次强调遵循“利益导向的,受价值观约束的”外交政策,主张欧盟层面的一致立场是不容忽视的关键因素。③Koalitionsvertragzwischen CDU, CSU und FDP, "Growth. Education. Unity. The Coalition Agreement between the CDU, CSU and FDP".德国政府经济角色呈现资社混合属性,因政府和市场影响国际经贸合作的力量不断增强,中德关系的影响机制随之日趋复杂。

4.欧亚区域组织发展加快,中德关系受区域发展需求的影响加大

中国和德国分别是亚洲和欧洲推进区域经济一体化的重要核心国家,双方支持的区域性联合组织均强调超国家主义的无政府“战略自主”理念,随着区域一体化程度的提高,中德之间的竞争与合作将更多受到区域发展需求的影响。德国政府经济角色地位的提升将强化欧盟的“战略自主”对外行动纲领,法德合力推动欧盟产业政策改革势在必行,对比中国发起的“一带一路”倡议和参与的“金砖五国集团”来看,其共同点是区域性联合经济集团无政府经济角色的“战略自主”理念加强。随着《中欧全面投资协定》的谈判成功和后续程序性生效,未来中欧地区合作的重要性更加凸显。中德建交以来,国家关系虽然有过起伏和低谷,但总体上保持了持续发展的势头,中德关系在中欧关系中发挥着火车头和稳定锚的作用,未来中德关系对中欧关系引领作用只会越来越强。①熊炜:《失重的“压舱石”?经贸合作的“赫希曼效应”分析——以德俄关系与中德关系为比较案例》,《外交评论(外交学院学报)》2019年第5期。历经70余年的中欧关系需继续秉持谨慎乐观的态度②丁纯、纪昊楠:《中欧关系70年:成就、挑战与展望》,《世界经济与政治论坛》2019年第6期。,以尊重双边“战略自主”理念为前提加强欧亚大陆的区域性合作。(感谢谭舒婷、韦东明、马晶、邹嘉龄等学者对本文研究与修改的建设性意见和建议)