北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性评价体系构建与实证

2022-05-30陈晨,汪丽,程林

陈 晨, 汪 丽, 程 林

(1.西安外国语大学旅游学院(人文地理研究所),陕西 西安 710128;2.陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119)

地名是宝贵的非物质文化遗产,记录着区域的自然环境、生态变迁、历史文脉、民俗信仰及政治理念等诸多信息。由于人地关系复杂且演变剧烈[1],又历经数百年的汉化,在以汉语传播为主的文化发展模式中,北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性显著,可持续发展堪忧,其传承和发展面临着痛苦的断裂和消逝困境。

脆弱性研究最早侧重于自然环境系统,如今已不断深入人文社会系统[2]。学术界对脆弱性概念的多角度探讨使其包含的要素不断丰富,在很大程度上推动脆弱性这一概念在不同研究领域间的交流与融合[3]。目前,脆弱性已从自然环境系统研究中的一般意义演变成一个独立而完善的概念体系,不同研究领域就脆弱性的概念基本达成共识[4],即“系统、子系统、系统组分因暴露于扰动和压力而可能遭受损害的程度”[5-6]。地名是由命名系统、语言系统、使用群体、管理系统等要素构成的一种开放性文化系统,与区域自然、社会、文化、经济及政治环境紧密关联。少数民族语地名文化脆弱性是指当少数民族语地名文化系统受到内部和区域环境变化的扰动时,因系统自身具有敏感性和暴露性,且缺乏恢复力,而导致少数民族语地名文化受损的一种状态。表现为译音失真,汉化程度深;意译误差大,语义解释模糊;语源争议大;合并、更改及弃用现象频繁,稳定性和延续性弱;社会认同度低,边缘化趋势明显。

作为中国地名文化多元化发展的重要组成,少数民族语地名历来受学者们关注。以刘南威和孙冬虎为代表的南海诸岛地名研究涉及地名的历史沿革、命名背景、民间习用地名、地名命名的系统化和标准化[7-8]以及外来地名的历史影响[9]。覃凤余[10-11]则偏重语言文化视角下的地名词汇系统、构词及造词类别。21世纪GIS技术在中国的兴起推动了区域多民族语地名实证研究的变革。以司徒尚纪、朱竑、王彬等学者为代表的广东省和海南省多民族语地名研究最为深入,相关研究包括地名的分布规律和地名区划[12],地名变化的敏感区[13,地名层划分[14],快速城市化进程中地名的更迭[15],以及地名折射出的文化扩散历程[16]。王法辉等[17-19]则进一步结合GIS技术和数理统计分析区域多民族地名的分布规律及影响因素,为后期多民族地区地名研究奠定了基础[20-21]。以牛汝辰[22]和钟兴麒[23]为代表的西域多民族语地名研究是区域地名历史考证的典范,其研究包括地名的释义和语源分析、汉语拼音标注、英语和拉丁文对音、地名层及地名之间的关联性。近年来,一些学者开始关注中国境内的藏语和蒙古语地名。其中藏语地名研究包括古藏语地名的特征[24],藏语地名的汉译[25]和语言学特征[26],藏语村落地名的空间格局、生成机制及保护策略[27]。对于蒙古语地名而言,相关研究成果尚且较少,研究区域集中于青海,内容侧重蒙古语地名的文化表征[28]和历史演变[29],属于地名的描述和历史考证范畴。仁钦道尔吉[30]是较早关注中国境内蒙古语地名保护的学者,其研究针对中国境内主要地区濒危蒙古语地名的译音和意译错误、系统分类、形成原因及保护措施进行了论述。综上,已有关于少数民族语地名的研究较为丰富,内容涵盖了多民族语地名的历史考证、语言学特征、地理格局与形成机理以及管理保护。但尚未关注到少数民族语地名文化的脆弱性。虽然有学者研究了中国境内濒危蒙古语地名,但仍属于经验性和定性判断,缺乏濒危程度的量化评价,且区域性实证研究也有待加强。

引入脆弱性研究范式,识别北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性影响因素,构建脆弱性评价体系,讨论评价尺度和评价方法,并针对典型案例地展开实证研究。研究以期:(1)构建少数民族语地名文化脆弱性评价体系,实现脆弱程度的度量,将以往对濒危少数民族语地名的定性研究扩展至脆弱性的定量研究,为相关研究提供新思路和新范式。同时,为后期脆弱性时空特征研究提供有益借鉴。(2)直观、准确且全面评估北方农牧交错带少数民族语地名文化传承发展所面临的困境及其形成的深层原因,为促进带内少数民族语地名文化的保护和可持续发展提供有益借鉴。

1 影响因素识别

1.1 敏感性

1.1.1 地名基本属性(1)命名历史。历史上,受生产生活方式的限制,北方农牧交错带少数民族语地名多以口传形式保留,文字记载少。因此,其命名历史越久,考证难度越大。(2)汉译用字和译音,语义解释。汉译用字和译音的简化程度和标准化水平、意译的准确性是带内少数民族语地名完整保留和传承的根本。(3)命名规律。尽管官方仍在尽力使用少数民族语地名,但其通常只记录在以少数民族文字书写的载体上,以及由政府强制规定的社会市面用文中。对于广大民众,甚至作为主体民族的少数民族而言,汉译少数民族语地名的使用率极高,导致官民地名命名分化。此外,较为突出的多地一名和一地多名现象也使得少数民族语地名易被混淆,给社会生活带来诸多困扰,也给地名管理带来不便。

1.1.2 地名使用群体地名不仅是地理实体的专有名称,更是扎根于地方居民日常生活的文化实践[31]。地方居民对少数民族语地名正确的认知,以及少数民族语言使用群体是少数民族语地名文化得以扎根和存续的关键。当越来越多的地方居民无法读出其所在地少数民族语地名的正确语音,不了解其语源和语义,甚至将汉译少数民族语地名认作汉语地名时,少数民族语地名便难以真正的保留和使用。同时,由于北方农牧交错带少数民族语言使用群体规模不断减少,给少数民族语地名的用字、译音和意译等语言文化内涵的稳固和传播带来挑战。

1.2 暴露度

1.2.1 政策环境(1)地方移民搬迁政策。北方农牧交错带各地于20世纪90年代末纷纷启动生态移民工程。对于世居草原深处的牧民,移民搬迁意味着地缘文化的消失,导致迁出地地名不断以一种记忆和文化缩影的形式存在,甚至逐渐被遗忘或消失在牧民的日常生活中。(2)行政区划调整。1949 年以来,随着盟旗制度的废除,北方农牧交错带,特别是内蒙古旗县以下行政区划调整较为频繁,导致少数民族语地名的合并、更改及弃用现象突出。

1.2.2 社会、经济、文化环境(1)语言文化环境。地名在语言的基础上产生,并通过语言传播。随着汉语普及率的提高,北方农牧交错带语言文化环境不断重构,少数民族语地名的推广和使用受到阻碍。(2)汉族移民人口和文化嵌入。汉族移民人口的涌入在增加汉语地名规模的同时,也加速和加深了少数民族语地名的汉化。聚落是聚落地名的载体。聚落的变迁关乎聚落地名的延续。随着少数民族聚落的减少,少数民族语聚落地名也将逐渐失去根基。区域土地利用格局和经济活动类型是区域文化生态的镜像。因此,农耕地规模和农业经济活动规模等指标可间接反映汉族移民文化对案例地地名文化变迁的影响。(3)社会意识形态。受特殊历史时期社会意识形态影响,一些少数民族语地名被具有鲜明时代特色的汉语地名(如建国时期和人民公社化时期的红星、红旗、丰收、繁荣、先进等)取代。(4)社会认同。为了发音容易,表达省时省力,使用方便,少数民族语地名不断被汉译简化后的地名取代,汉译少数民族语地名的社会认同度不断提高,而少数民族语地名则在民众的日常生活中不断被边缘化。

1.3 恢复力

1.3.1 地名管理保护工作深入的地名保护和管理工作对于北方农牧交错带少数民族语地名文化的稳定发展意义重大。作为基本国情调查工作的重要内容之一,地名普查有利于厘清北方农牧交错带各地区少数民族语地名基本情况,提高少数民族语地名文化适应和对抗外力影响的能力。

1.3.2 地名文献记载对北方农牧交错带少数民族语地名相关历史文献的梳理,不仅有利于掌握当前与地名相关的文献储备量,还有利于在今后的地名保护和管理工作中对少数民族语地名命名历史进行追根溯源,提高少数民族语地名文化的恢复力。

2 评价体系构建与评价方法

2.1 评价体系构建

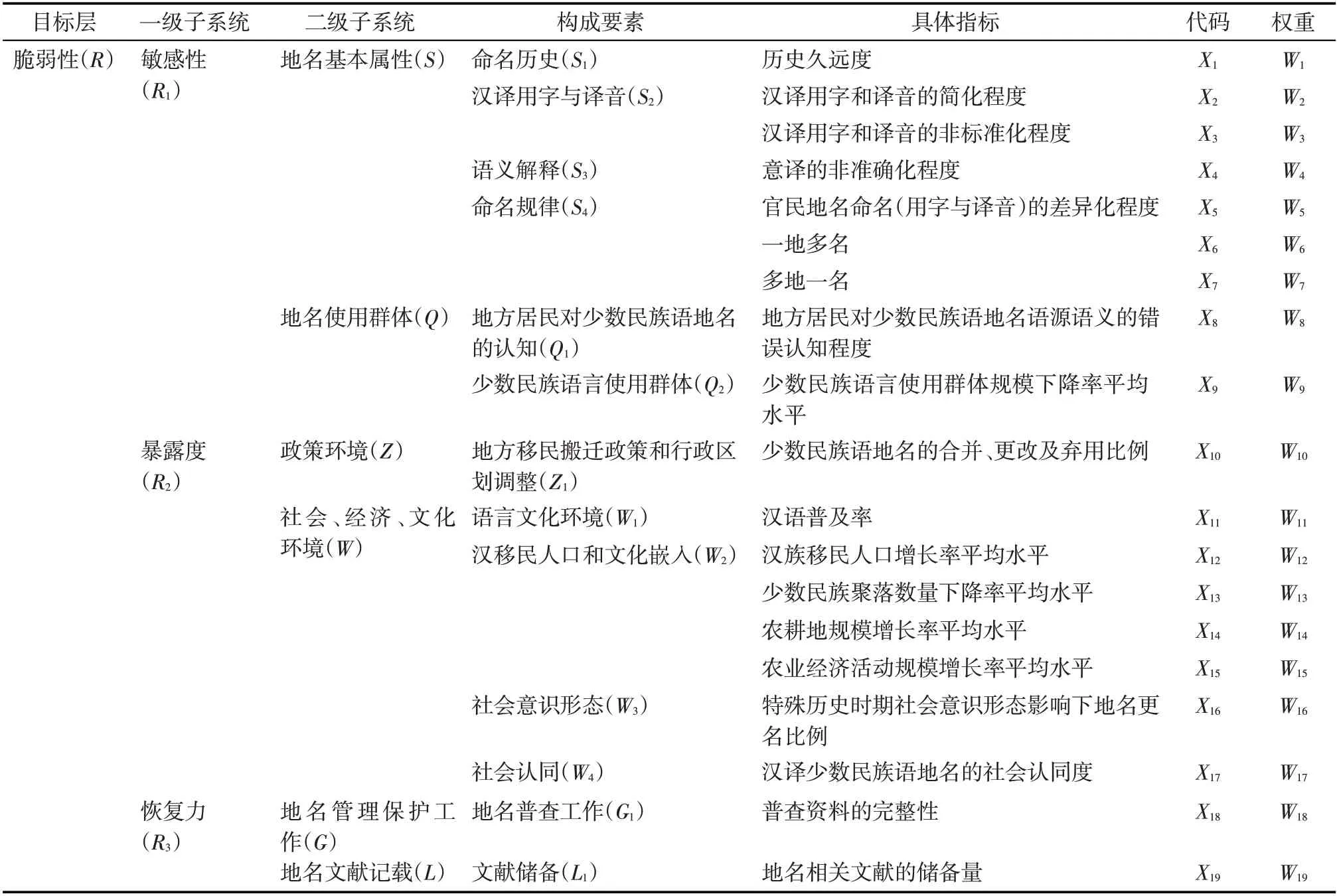

根据北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性影响因素,引入“敏感性-暴露度-恢复力”的分析框架,构建评价体系(表1)。评价指标的选取遵循系统性、科学性及可操作性原则。首先,系统性原则强调将地名作为一个文化系统而探讨其脆弱性。其次,地名研究的综合性和交叉性较强,因此,应从科学性视角对其脆弱性展开评价。其一,地名是一种语言代号,符合语言学基本规律;其二,地名属于历史学和地理学范畴,应尊重历史,遵循区域性原则。最后,研究存在村级数据缺乏、获取难度高的问题。因此,增强数据的可获得性,实现合理的量化和评分,以提高指标体系的可操作性显得尤为重要。

表1 少数民族语地名文化脆弱性评价体系Tab.1 Vulnerability evaluation system of minority place name culture

2.2 评价方法

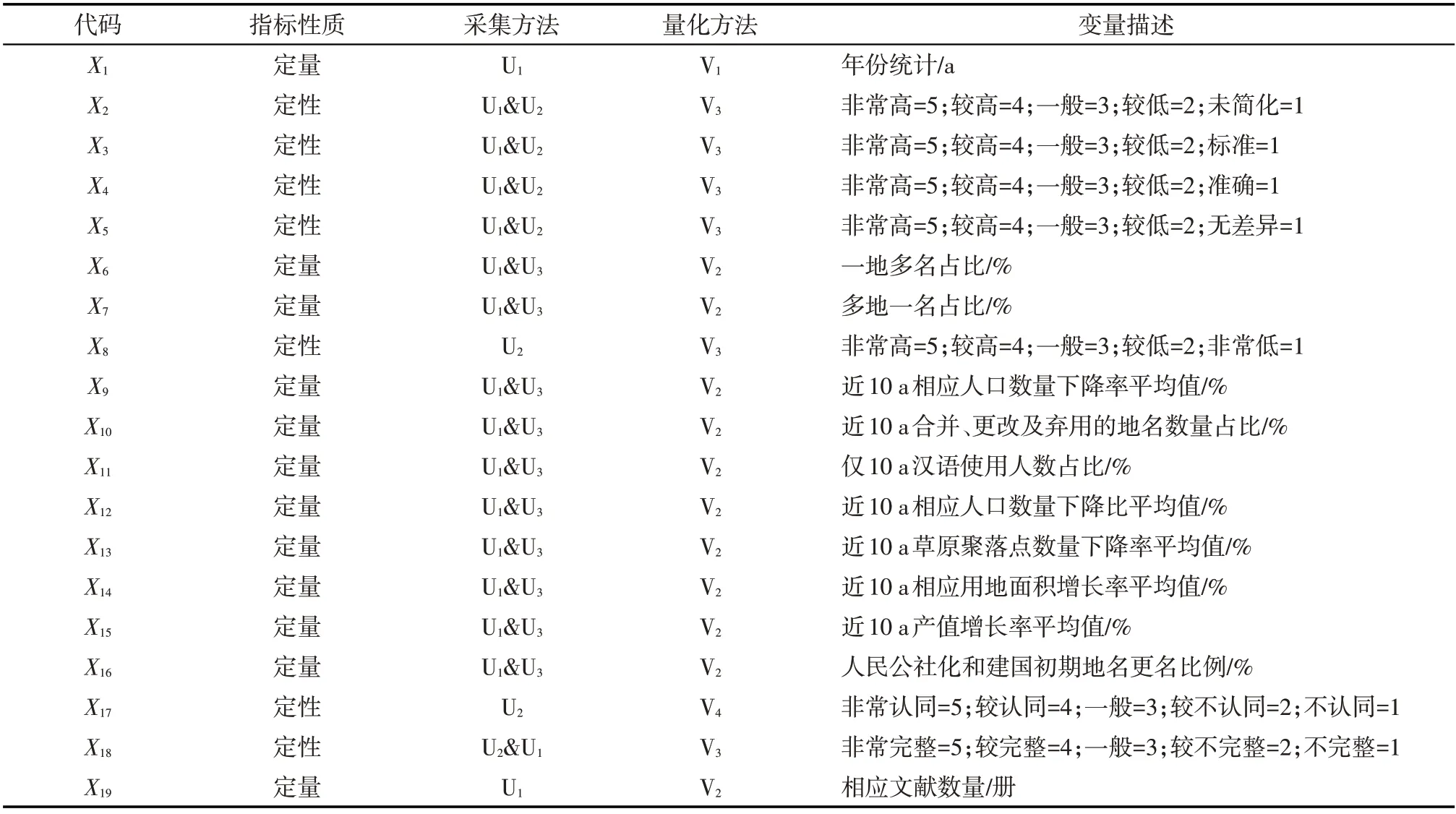

2.2.1 指标采集与量化方法少数民族语地名文化脆弱性评价体系不仅涉及定量和定性指标,而且各指标对脆弱性的作用方向也不同(表2)。指标体系中的数据通过文献法、实地走访及深度访谈相结合的模式采集。具体而言,(1)地名基本属性方面的数据通过文献法、深度访谈及实地走访进行采集。首先,运用文献法搜集X1~X7方面的信息。然后,通过与相关专家和关键人物①下文实证研究中的相关专家为案例地历史文化研究会2位长期从事蒙古族历史文化研究和基层工作的专家;关键人物为各乡镇民政助理员1位,共计12位。相关专家和关键人物均基于自身长期研究与实践工作经验对访谈内容进行判断和分析。评价体系中有关指标(X2、X3、X4、X5、X8、X18)和指标间比较量化值评分均取相关专家和关键人物所给出评分的平均值。展开深度访谈,采用专家打分法要求相关专家和关键人物对X2~X5进行评分。由于已采集到的少数民族语地名均为汉译少数民族语地名,因此,访谈前先根据相关文献资料,判断各该地名的语源。对于存在争议的,于访谈过程中向相关专家和关键人物询问。X6~X7则结合文献法和实地走访进行调查。(2)通过与地方居民②下文实证研究中的访谈对象为长期居住各乡镇,年龄在60岁以上且熟悉当地情况的资深居民。调查期间按各乡镇人口比例确定访谈对象数量,最终共73人(蒙古族32人,汉族41人)接受了访谈,且均完成了调查内容。指标X17取访谈对象评分的平均值。展开深度访谈,获取X8与X17方面的信息。访谈内容即要求访谈对象判断列表(所在乡镇聚落地名列表)中地名所属语言,并要求其简要解释各地名的意思。同时,询问其在日常生活中使用蒙古语和汉译蒙古语地名的意愿,并对其意愿程度打分。然后采用专家打分法要求相关专家和关键人物根据居民对地名所属语言的判断和意思解释的错误程度进行评分。(3)对于X9~X16和X19方面数据,以文献法为主、实地走访为辅的方式展开调查。(4)通过与关键人物展开深度访谈,结合文献法,调查X18方面的内容。访谈内容即向访谈对象询问目前地方地名普查资料的基本情况,包括2 次地名普查工作是否完成,已归档立卷的资料和已装订成册的地名普查成果有哪些,以及已完成调查的地名条目有多少。然后通过与相关专家展开深度访谈,采用专家分析法对普查资料的完整性进行评分。访谈内容即要求访谈对象从普查资料涉及的地名数量,对地名语义和语源的解释、命名时间和依据的说明、历史演变等方面,对普查资料的完整程度进行评分。

表2 少数民族语地名文化脆弱性评价指标采集与量化方法Tab.2 Acquisition and quantification methods of the vulnerability evaluation indices of minority place name culture

2.2.2 评价模型

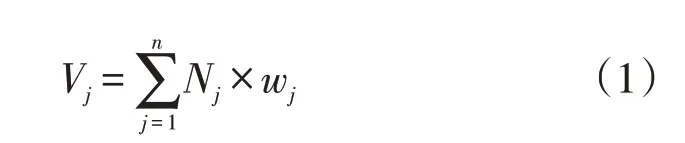

(1)综合指数加权求和模型。综合指数加权求和模型[如式(1)]通过数学和统计学方法合成的指数测度少数民族语地名文化脆弱性评价体系各指标得分。

式中:Vj为脆弱性指标;Nj为指标Xj的标准化值(j=1,2,3,…,n,其中n为指标个数);wj为指标权重。

(2)函数模型。函数模型能够从脆弱性各组成要素之间的相互影响角度出发测度脆弱性[如式(2)]。其中,脆弱性与暴露度和敏感性呈正相关,与恢复力呈负相关。

式中:R为脆弱性指数;R1为敏感性指数;R2为暴露度指数;R3为恢复力指数。

2.2.3 指标赋权与分级赋值

(1)指标赋权

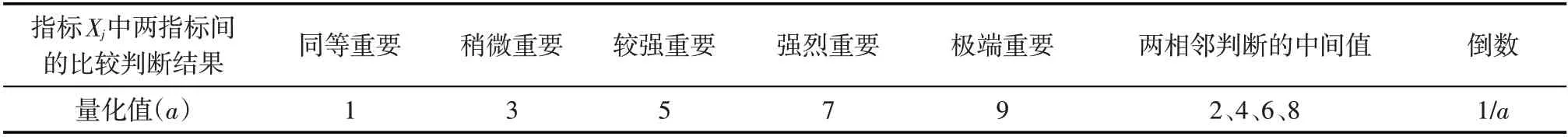

因各指标的效应和影响力存在差异,采用层次分析法进行赋权。首先,确定指标间的比较量化值(表3)。具体通过与相关专家和关键人物进行深度访谈,采用专家打分法构建具体指标间的比较判断矩阵,并对判断矩阵进行归一化处理,进而获得各指标权重。然后,根据一致性比例(CR)(CR=CI/RI,其中CI为一致性指标,RI为平均随机一致性指标),对比较判断矩阵进行一致性检验,并判断权重计算结果的合理性。

表3 层次分析法所采用的指标间比较量化值Tab.3 Compared quantized values between indices used by analytic hierarchy process

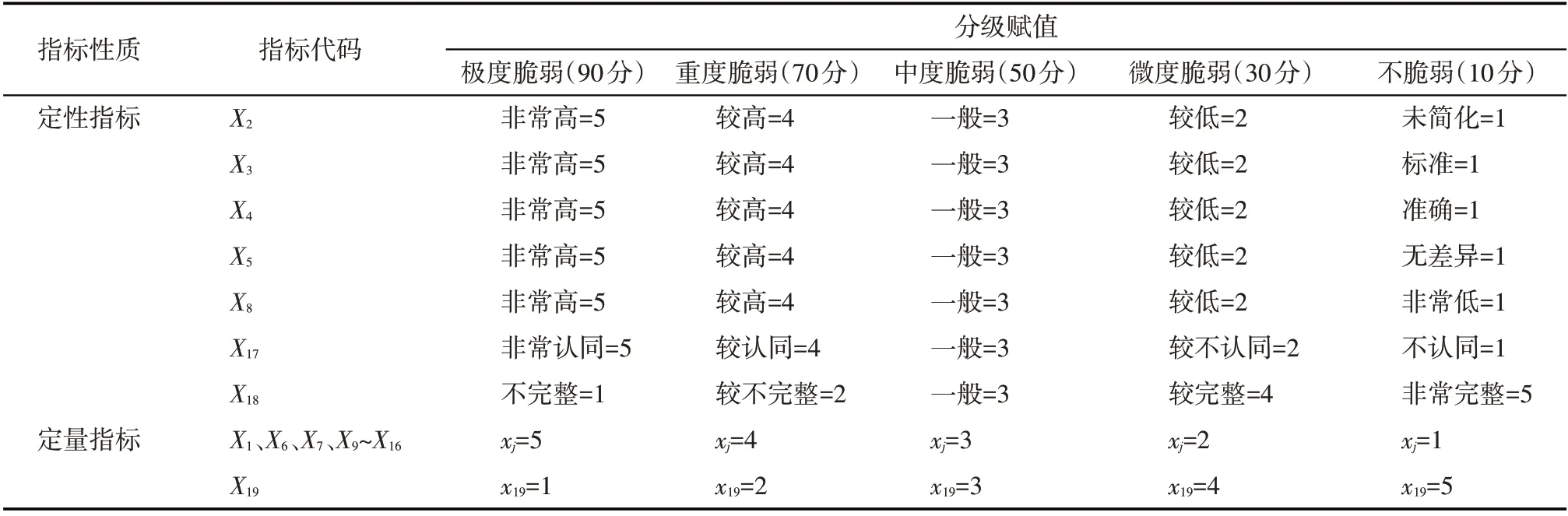

(2)分级赋值

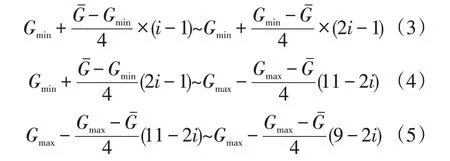

评价体系中的原始数据存在量级、方向及单位差异,因此,应对数据划定口径一致的评分标准。首先,对各指标得分进行分级赋值;其次,分别针对定性和定量指标的取值进行评分(表4)。对于定性指标而言,根据调查所得评分直接进行分级赋值。对于定量指标而言,先根据式(3)~(5)进行分级赋值[32]。

表4 指标的分级赋值Tab.4 Hierarchical assignment of indices

式中:Gmin、Gˉ、Gmax分别为指标的最小值、均值、最大值;i为各区间分级标准,i=1、2、3、4、5,分别代表不脆弱(10分)、微度脆弱(30分)、中度脆弱(50分)、重度脆弱(70分)、极度脆弱(90分)。

当定量指标(xj)落入式(3)范围内时,i=1,2;落入式(4)范围内时,i=3;落入式(5)范围内时,i=4,5。最后,根据i的取值,对指标进行分级赋值。对于恢复力子系统内的具体指标,即指标x18和x19而言,分别采取与上述定性和定量指标相反的分级赋值方式(表4)。

3 实证研究

3.1 案例地概况

达茂旗位于北方农牧交错带中部(图1),隶属内蒙古自治区包头市,旗域面积1.7×106hm2,总人口11.1×104人,其中蒙古族1.7×104人,汉族9.2×104人。1952 年,达尔罕旗与茂明安旗合并,故达茂旗全称为达尔罕茂明安联合旗。达茂旗地处中温带半干旱大陆性气候区,大致沿北方300~450 mm 降水等值线分布。明末以来,山西省、陕西省、河北省的移民相继“走西口”来到达茂草原,彻底打通了中原与蒙古草原的经济文化通道,使达茂旗成为北方游牧文化与农耕文化交流融合的绳结区域。同时,土地的官垦与私垦也使达茂旗近一半草原变为农田。目前,基于土地利用要素的北方农牧交错带界线定义是应用最为广泛的方法之一。学者们对于农业和牧业用地交错分布的认知是一致的。据此,以赵哈林等[33]的研究为依据进行北方农牧交错带边界的地理界定。

图1 案例地区位Fig.1 Location of the case study area

聚落地名占据区域地名系统的主体,能够有效反应区域人地关系。达茂旗聚落地名共计1547个,其中蒙古语聚落地名1189 个,占比76.86%。因此,以蒙古语聚落地名为例展开研究。

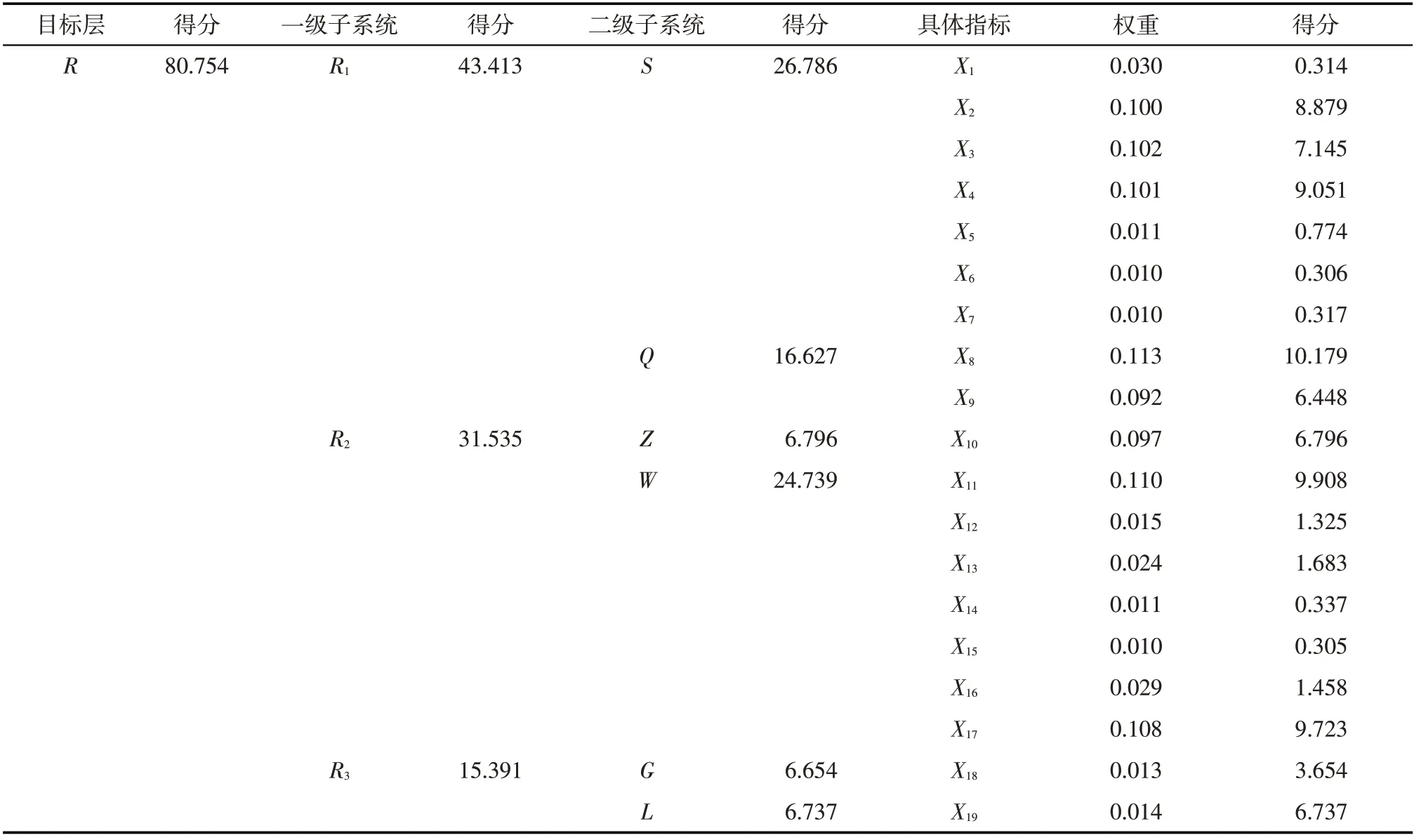

3.2 评价结果

首先,根据层次分析法一致性检验结果(CI=0.0053,RI=1.63,CR=0.0033)可以看出CR 值远小于0.1。可见专家打分基本可靠,比较判断矩阵结构及权重计算结果(表5)较合理。其次,采用综合指数加权求和模型计算二级子系统及具体指标的得分,进而根据函数模型计算案例地蒙古语地名文化的脆弱程度。

总体而言,达茂旗蒙古语地名文化存在一定程度的脆弱性,其中敏感性和暴露度的贡献度均较高(表5)。蒙古语地名文化脆弱性受系统内损性和外部扰动性因素的共同影响。具体而言,地名基本属性和区域社会、经济、文化环境是蒙古语地名文化脆弱性的重要影响因素。此外,地名使用群体对蒙古语地名文化脆弱性的影响也较大。达茂旗蒙古语地名文化脆弱性各具体指标的实际水平可视为其蒙古语地名文化可持续发展影响的自变量。根据具体指标测算结果发现,地方居民对蒙古语地名语源语义的错误认知,较高的汉语普及率和汉译蒙古语地名社会认同度,以及蒙古语地名意译的非准确化是蒙古语地名文化脆弱性形成的重要驱动因子。此外,汉译用字和译音的简化和非标准化,较高的蒙古语地名合并、更改及弃用比,较少的地名文献储备量,以及蒙古语使用群体规模的大幅下降也是蒙古语地名文化脆弱性形成的较重要的单指标因素。

表5 案例地蒙古语地名文化脆弱性评价结果Tab.5 Evaluation results of Mongolian place name cultural vulnerability in the case study area

4 讨论

本文所构建的北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性评价体系,是在长期实地调查和文献梳理基础上,通过严谨的指标筛选和构建过程而完成的。指标体系可以较为准确和全面地评估北方农牧交错带少数民族语地名文化的脆弱程度,深度揭示带内少数民族语地名文化传承发展所面临的困境及其成因。研究将以往对濒危少数民族语地名的定性研究扩展至脆弱性的定量研究,为地名研究提供新思路和新范式,并为后期少数民族语地名文化脆弱性的时间演变规律和空间分布特征研究提供研究基础,也为北方农牧交错带少数民族语地名文化保护提供有益借鉴。

本文是针对北方农牧交错带某案例地当下时间断面的脆弱性评估研究。然而这一狭长地带内少数民族语地名文化的脆弱性及其影响因素具有时间动态性和区域差异性。未来应进一步开展多尺度、多层次的脆弱性时空分异特征研究。换言之,不仅要对特定区域进行持续追踪研究,实现脆弱性的时间演变规律分析,还要进行不同空间尺度的对比分析,实现脆弱性的空间可视化和分布特征研究,进而全面揭示北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性及其驱动因素,成为地名文化研究范式的重要推进。

5 结论

中华民族伟大复兴中国梦的实现离不开文化的兴盛,而文化的兴盛往往从文化遗产的研究和保护开始。作为非物质文化遗产的重要组成,地名关乎区域文化和民族身份认同,承载着民族的历史文脉,蕴含着民族的精神价值和思维方式。少数民族语地名是中国地名文化多元化发展的重要组成,是具有传承价值的文化资源,开展少数民族语地名文化研究对于弘扬中华传统文化、增强民族文化自信和中华民族凝聚力具有重要的理论和现实意义。

在多民族交流融合的历史进程中,北方农牧交错带濒危少数民族语地名规模不断增加,少数民族语地名文化的脆弱性越来越明显,其传承与保护的困境日益突出。引入脆弱性研究范式,从系统角度构建北方农牧交错带少数民族语地名文化脆弱性评价体系,包括敏感性、暴露度及恢复力3个一级子系统,地名基本属性、地名使用群体、政策环境、区域环境(社会、经济和文化)、地名管理保护工作及地名文献记载6 个二级子系统,以及19 个具体指标。最后以典型案例地为例,针对蒙古语聚落地名展开实证研究。

实证结果表明案例地蒙古语地名文化敏感性和暴露度突出、恢复力较弱,导致其脆弱性较为明显。作为一个开放性的文化系统,案例地蒙古语地名文化脆弱性的形成是在系统内外部多方面因素的共同作用下形成的。具体而言:

(1)在敏感性子系统中,地名的基本属性和使用群体是蒙古语地名文化敏感性形成的内损性因素。地名基本属性包括蒙古语地名汉译用字和译音的简化及非标准化,意译的非准确化。而地名使用群体则体现为地方居民对蒙古语地名语源语义的错误认知和蒙古语使用群体规模的大幅下降。

(2)在暴露度子系统中,区域社会、文化及政策环境是导致蒙古语地名文化暴露度形成的外部扰动性因素。从区域政策环境角度讲,历经20多年的生态移民搬迁工程和频繁的行政区划调整,案例地许多蒙古语地名不断被合并、更改,甚至弃用。对于语言文化环境而言,随着汉语普及率的提高,案例地语言文化环境不断重构,蒙古语地名的推广和使用受到阻碍。从社会环境角度看,民众汉译简化后的蒙古语地名的社会认同度更高,其不断取代蒙古语地名,导致蒙古语地名在民众日常生活中不断被边缘化。

(3)在恢复力子系统中,关于地名的文献储备是实现地名历史考证及追根溯源的有力依据,因此也是提高地名文化恢复力,以及适应和对抗外力影响的关键。然而,目前案例地关于蒙古语地名的文献记载尚且较少。究其原因在于:其一游牧生产生活方式相对落后,有文字的历史较短,关于地名的文字记载更是稀缺;其二,游牧活动流动性强,聚落稳定性差,地名难以保存和延续。