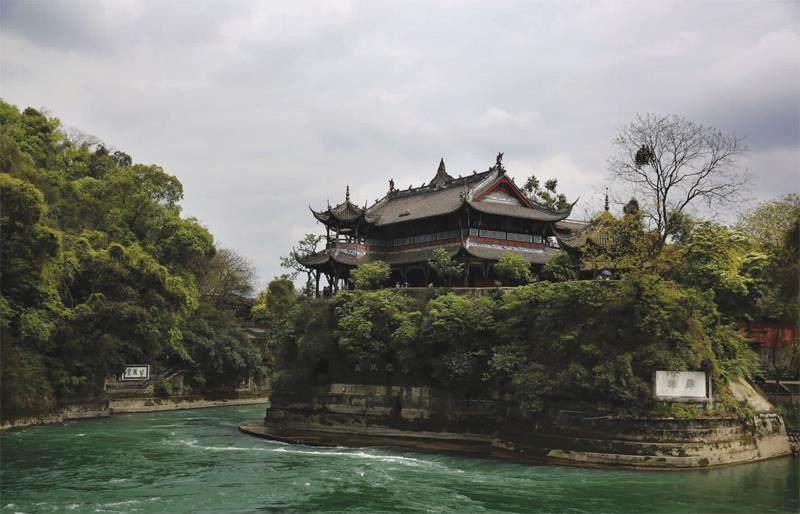

拜水都江堰

2022-05-28白英

白英

龙是何年伏,江流滚滚来。

神功名永著,山勢斧分开。

作堰敢辞瘁,慰农愧少才。

眷言秦太守,一步一低回。

———(清)吴文锡《都江堰》

都江堰坐落在四川岷江之上,位于四川省都江堰市城西,是中国古代建设并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”。2000年11月,都江堰与青城山一起,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。世界遗产委员会这样评价它:“建于公元前三世纪,位于四川成都平原西部的岷江上的都江堰,是中国战国时期秦国蜀郡太守李冰及其子率众修建的一座大型水利工程,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。”

我们顺江而下去游览这令世人叹为观止的工程,面对汹涌澎湃、震颤大地的大江急流,强烈感受到滔滔江水那种惊心动魄的巨大魅力。只见呼啸的江水如脱缰的野马,翻江倒海,咆哮如雷,一路狂奔,势不可当。在岷江江心修筑的分水堤坝鱼嘴,形似大鱼卧伏江中,当江水奔撞到鱼嘴后,“刷”地一下分割成二股水流,像被驯服一般按照筑坝导流的设计乖乖调整了水流方向,经飞沙堰溢洪道分洪后,直奔宝瓶引水口,缓缓流淌,分流到成都平原大大小小的河道水渠,变水害为水利,浇灌良田万顷,造福子孙后代。

中国国土广袤,地形地貌多样,气候变化万千。丘陵山地容易干旱,洼地和河道旁容易遭水灾,因此古人认识和尊重自然规律,把因势利导作为治河策略的指导思想,发明了各式各样的水利工程。“堰”就是这种工程中的一种,在溪流上筑坝,拦蓄水流用来灌溉,称作“堰”,都江堰的“堰”就是这个意思。

都江堰水利工程大体由鱼嘴(分水堤)、宝瓶口(引水口)、飞沙堰(泄洪堤)三个部分组成。鱼嘴昂首于岷江江心,将岷江分为内外两江;飞沙堰位于鱼嘴分水堤末端的侧向溢流堰,作用是排沙;宝瓶口是人工开凿玉垒山岩体的进水口,是内江灌区的天然引水咽喉。

鱼嘴分水堤,长约3000米,把迎面而来的岷江水一分为二,切成内外两江,根据建造者李冰“四六分水,二八分沙”论断,外江江面占整个岷江河面的十分之六宽,内江则占十分之四,内江在深度上略低于外江。当遇到旱季时,根据“水往低处流”的自然规则,岷江水十之八九会流入内江,当遭遇洪水时,则河面的宽窄对水流量的影响大于深浅对水流量的影响,所以,此时大量的水流会从外江流走。由于这个鱼嘴的造型以及它的特殊地形,水流经此地,会卷起层层漩涡,表层清水流入内河,大量的泥沙石块流入外河。这样一来,既保证了成都平原水源的充足,又保证了水质的清澈。整个成都平原便可悠然自得,旱涝保收了。

都江堰三大主体工程,均具有天然排沙、泄洪和无坝引水的功能,岷江上游每年要带下400万至600万立方米沙石,经过这三大工程的排洪排沙之后,进入宝瓶口的沙石,只有15%左右。为解决这一最后难题,李冰建立“岁修”制度,并制定了“深淘滩,低作堰”的原则,即在冬季枯水期将内江断流,对水利工程进行检修。“深淘滩”是指岁修时要淘除飞沙堰坝前淤积的沙石,以保证宝瓶口正常进水,深淘的标准是古人在河底深处预埋的“卧铁”,岁修淘滩要淘到卧铁为止,才算恰到好处,才能保证灌区用水。“低作堰”是指整修飞沙堰时,不宜把堰顶筑得太高,因为太高不利于泄洪排沙,太低则宝瓶口进水不够。“岁修”制度是维护都江堰水利工程健康运行,为下游灌区安全输水的重要手段,也是都江堰沿用千年的重要制度。历代治水者逐渐总结出“深淘滩,低作堰”六字诀、“遇弯截角,逢正抽心”八字格言等治水经验,制定了“旱则引灌,涝则疏导”等一整套管理制度和维修方法。这些经验直到今天,依然被世界水利奉为圭臬,是都江堰为人类水文化做出的不可磨灭的贡献。

伏龙观中国宝级文物“李冰石像”1974年出土于都江堰渠首鱼嘴附近,雕刻于东汉建宁元年(公元168年),石像上铭文刻有“珍水万世焉”的字样,意为世世代代都要尊水,这是汉代蜀人记录下来的对李冰治水核心文化精神的解读,应该说是李冰留给人类最该珍视、最可宝贵的精神文化遗产。

水利是农业文明的重要一环,在与自然的较量中,古人用汗水、用智慧一点点的改造着自然,同时又尊重自然,处处闪耀着中华文明“天人合一”的理念。饮水之时,怎能忘掘井之人,凉荫之下,岂可忘植树前辈。壮哉,都江堰,伟哉,中华文明!(责编 周 明)