社会语言学视域下的网络流行语“打工人”探析

2022-05-27李宗侠

李宗侠

(重庆市立信职业教育中心,重庆400036)

随着科学技术的不断发展,网络带给人们的便捷性不言而喻。从纸质媒介、广播电视媒介到网络媒介,人们言语交际的途径得到了拓展。人们的语言生活也随着时代和社会不断发展,而网络媒介也帮助了人们增加言语交流的频率。网络媒介上,一些网民发挥着自己的聪明才智,更新着汉语的使用习惯,催生出了许多网络流行语。

“打工人”成为《咬文嚼字》评选的2020年度的十大流行语之一。但是“打工人”并不是2020年新出现的语言成分,上世纪九十年代前就有“打工人”这样的语言成分。旧词新用,其流行有着语言的内部因素,也有着语言的外部因素。

一、社会语言学研究概要

社会语言学非常重视语言与社会的关系,其自诞生便极具批判性的色彩。因为结构主义语言学注重研究语言结构本身,对语言使用的社会环境因素不够重视,而生成语言学的封闭的句法系统理论也忽视了语言的社会功能,因而它们就成为了社会语言学批判的对象。

(一)社会语言学的产生

阅读相关文献资料,时常发现“社会语言学”和“语言社会学”这两个术语,如何区分这两个术语呢?游汝杰和邹嘉彦在《社会语言学教程》中认为,社会语言学“从语言的社会属性出发,用社会学的方法研究语言,从社会的角度解释语言变体和语言演变”;语言社会学“从语言变体和语言演变的事实,来解释相关的社会现象及其演变和发展的过程”。[1]1

社会语言学不仅仅局限于研究语言结构等传统语言学所研究的内容,还吸收其它学科的研究成果,重视透过语言文字分析其蕴含的社会文化、社会心理。尽管“社会语言学”这个概念第一次出现于1952年由库力(Harver C.Currie)发表的论文中,但其作为语言学的一个分支学科是起于1964年,然后逐渐引起了学者们的关注。1964年5月,加利福利亚大学召开了首次社会语言学会议,接受了“社会语言学”这个术语。同年,法国南锡召开的首届国际应用语言学会议并成立了国际应用语言学协会(AILA),将社会语言学列为AILA的19个科学委员会研究领域之一。社会语言学在上个世纪50年代发源于美国。其作为一门边缘性的学科,与许多学科有着交叉的关系。赵文学在《美英社会语言学研究述评》中分析了社会语言学的五个主要的流派:以费什曼(Fishman)和福格森(Ferguson)为代表的的语言社会学派,研究的范畴为广义的社会语言学;以拉波夫(Willian)和特鲁吉尔(Trugill)为代表的社会方言学派,分析社会因素与语言变化之间的关系来分析语言以完善语言学研究;以兰伯特(Lambert)和贾尔士(Giles)为代表的社会心理学派,从心理学的角度来对语言进行研究;以海姆斯(Hymes)为代表的言语交际民族文化学派,重视从言语交际的角度出发对语言进行研究;以甘柏兹(Gumperz)、坦嫩(Tannnen)为代表的互动社会语言学派,该学派重视分析人际交流的过程与结果。[2]228-231

(二)社会语言学的引进

国内语言学家罗常培的《语言与文化》一书于上世纪50年代出版,可以说是广义的中国社会语言学研究。但从严格意义上讲,国内的社会语言学研究应该是上世纪80年代开始的。因为在1980年,陈原所著的含有“社会语言学”这个术语的第一本国内专著《语言与社会生活——社会语言学札记》出版了。郭熙也正是将此作为我国社会语言学形成的标志。从上世纪70年代末80年代初开始,社会语言学的理论逐渐被引入国内。初期国内出现了不少国外优秀的社会语言学研究的翻译作品,如祝畹瑾编的社会语言译文集》、卫志强翻译的什维策尔的《现代社会语言学》等。国内学者也逐渐编著了社会语言学专著,如陈松岑的《社会语言学导论》、戴庆厦的《社会语言学教程》、陈章太的《二十世纪的中国社会语言学》、郭熙的《中国社会语言学》等等。

自将社会语言学引入国内后,国内的社会语言研究主要将其用来分析语言的变异现象、语言的接触现象、语言与文化、语言教学以及语言规划问题等等。语言变异成为了历史语言学与社会语言学共同关注的领域。社会语言学对语言变异的研究不仅仅分析语言中的语音变异,还分析语言中的词汇乃至语法方面的变异,这不仅需要研究者从语言内部这个角度来分析其变化的原因,而且还需要分析其变化的社会原因。语言接触是社会语言学研究的重要研究领域之一。随着社会的发展,跨语言群体的交流机会越来越多,语言接触可能会导致语言的混合、干扰等等影响。语言是社会文化的载体之一,语言并不是永远不变的,而会随着社会的变化发展而产生一定的变化。因此,语言与文化不是孤立隔绝的。语言的规划主要是为了促进信息的交流。我国是一个多民族国家,地域方言变体也比较丰富,语言规划对于解决人际沟通问题方面有着重要的意义。

祝畹瑾将社会语言学的研究分为5 种类型:其一,以语言变异为研究核心的语言学的社会语言学;其二,以研究人类交际能力,建立人类交际学为目标的民族学的社会语言学;其三,以研究语言和社会之间的全局性的交互关系,解决社会语言问题为重点的社会学的语言学;其四,以研究社会对语言使用的态度和评价的社会心理学的社会语言学;其五,以会话为研究重点的语用学的社会语言学。[3]8-12游汝杰和邹嘉彦《社会语言学教程》概括国内外社会语言学的研究范围为“语言变体,语言交际,双语现象,语言接触,语言转移,言语民俗学,语言、文化和思想,语言与社会的种种关系,语言计划和语言教学,语言习得,其他”[1]8。戴庆厦在《社会语言学教程》中认为社会语言学的研究主要包括“社会因素对语言结构的影响”“社会因素对语言功能、语言地位的制约作用”“与语言使用有关的问题”“由社会因素引起的语言关系”“个人因素对语言的影响”“社会因素在语言上的种种反映,从语言变异看社会变异”“语言因素对社会因素的影响”。[4]2-3总的来说,社会语言学是研究语言与社会、文化之间关系的一门学科。

社会语言学作为应用语言学的一个分支,将语言与社会联系起来,把社会文化、社会心理等因素纳入其研究视野。语言并非静态封闭的系统,而是一个动态的、开放的系统。正因为如此,社会语言学家对语言的研究并不将人与社会环境等因素排除在外,认为语言与社会是双向互动的关系。

二、网络流行语“打工人”的结构语义、句法功能和语用分析

网络流行语“打工人”得以流行,其结构语义、句法功能和语用效果是怎样的?下面我们从结构语义、句法功能和语用分析几个角度进行探析。

(一)网络流行语流行语“打工人”的结构语义

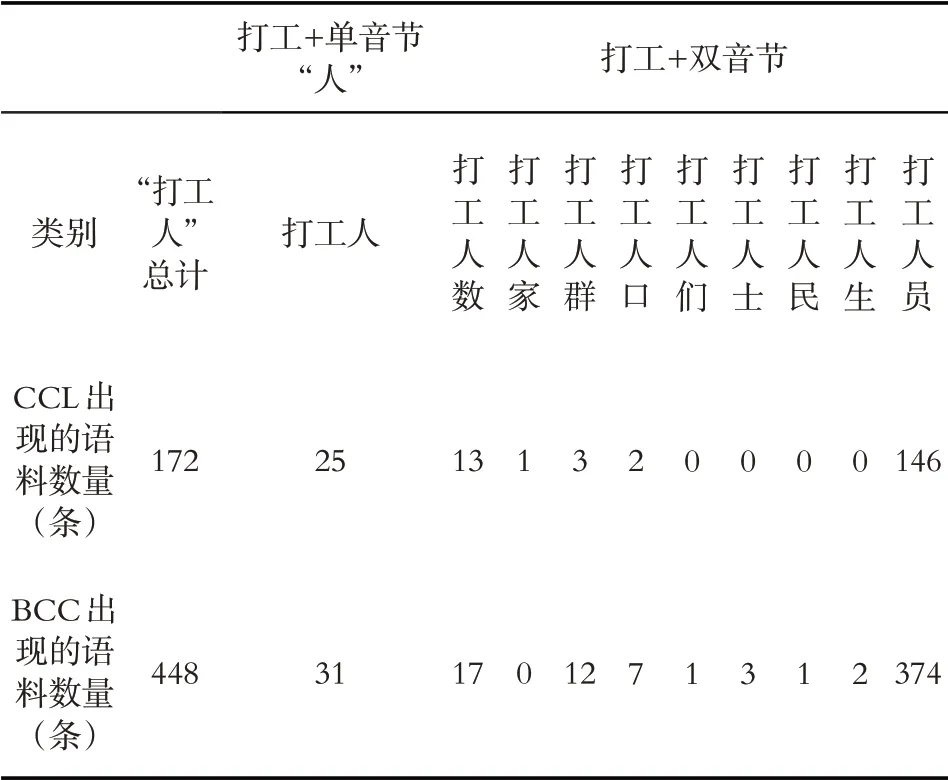

双音节动词“打工”作为一个合成词,与成词语素“人”,构成一个名词性结构的短语。CCL(北京大学中国语言学研究中心)语料库中包含“打工人”的语料有172条。其中“打工人”单用的有25条,其余均为“‘打工’+双音节形式”,如:“打工人数”13 条,“打工人家”1条,“打工人群”3条,“打工人口”2条,“打工人员”146条。BCC(北京语言大学)语料库中包含“打工人”的语料有448条。其中“打工人”单用的有31条,其余均为“‘打工’+双音节形式”,如:“打工人们”1 条,“打工人口”7 条,“打工人数”17 条,“打工人士”3条,“打工人民”1条,“打工人生”2条,“打工人群”12条,“打工人员”374条。见下表。

表1 CCL 和BCC语料库中“打工人”的语料统计

通过CCL语料库和BCC语料库检索发现,包含“打工人”的语料中,绝大多数是“‘打工’+双音节”构成的,其中“打工人员”数量最多。

“打工人”具有“[+人]”“[+劳动]”等语义特征。网络流行语“打工人”,也就是打工仔,近年来被很多上班族人作为自称使用。出自网红“抽象带篮子”,其用“黑色幽默的方式来故意吹捧自己打工人、保安、大专生的身份,逐渐成为很多上班族的自称”。

“打工人往往起早贪黑,拿着微薄的工资,但工作却十分辛苦,于是互联网上的打工人便会互相发鸡汤互相鼓励,随着时间的流逝,打工语录不断被网友改编,越来越多的人发起了打工语录。”

(二)网络流行语“打工人”的句法功能

“打工人”作为一个名词性结构,可以在句子中充当主语、宾语、定语、同位语等成分。

例(1):早安,打工人!

例(2):记住,打工才是王道,我们都要做打工人。

例(3):同志!来看看打工人的日常

例(4):没有困难的工作,只有快乐的打工人!

例(5):不拼爹,不拼娘,不拼工作,不拼钱,我们打工人只拼命。

这些例子中的“打工人”意思是“表面光鲜,实际上是披星戴月、早出晚归,努力为老板赚钱,朝不保夕”。例(1)句式为主谓倒装句,“打工人”作为句子的主语。例(2)中“打工人”在句子中充当“做”的宾语。例(3)中,“打工人的日常”是偏正结构短语,“打工人”在偏正结构中作为定语。例(4)中“快乐的打工人”是偏正结构短语,“打工人”在偏正结构中作为中心语。例(5)中“我们”和“打工人”是同位语,作为句子的主语。

(三)网络流行语“打工人”的语用分析

在语言生活中,一个成功的语言模因有着长寿性、多产性、复制的忠诚性的特征。[5]329-330语言模因“打工人”有两个触发条件:其一,人们脑海中有能够转化为语言模因“打工人”的信息;其二,需要转化和使用语言模因“打工人”的语境。

重复作为语言模因复制和传播的方式之一,可以分为直接套用和同义异词。[5]338“打工人”采用的是重复中的直接套用,直接采用已有短语“打工人”并赋予其新的内涵。类推则可以再细分为两类:同音类推和同构类推。[5]339同音类推是根据词语的语音特征进行仿制,同构类推是根据词语的结构特征进行“仿制加工”。网络流行语“打工人”还可以同构类推出“工具人”“尾款人”“干饭人”“上学人”“拼单人”“合租人”“做梦人”“加班人”“热水人”“加绒人”等等。当然,“双音节动词+人”不能无限类推,“?开灯人”“?说话人”“?接水人”等等。

三、网络流行语“打工人”流行成因

“打工人”从网红黑色幽默的自嘲开始,引发了不同圈层的人的纷纷效仿。使得这一流行语广泛流传与类推拓展。其流传的原因可以从语言的内部因素和语言的外部因素两个角度来看。

(一)语言的内部因素

第一,从句子的韵律结构上来看,“打工人”使用在有一定的韵律特征的语句中,增加了流传的便利性。比如“打工人,打工魂,打工都是人上人。”句子中的押韵,使得句子读起来朗朗上口,便于朗读和记忆。

第二,从结构语义和语用角度看,“打工人”和“追梦人”等短语结构相同,受到类似的强势语言模因的顺向影响,降低了记忆和理解的难度,增加了流传的便利性。

(二)语言的外部因素

语言有着一定的社会性特征,会受到社会变化的影响。在社会的助推下,语言需要能够反映社会的新变化,会不断更新和发展。反过来看,通过一些语言现象,可以在一定程度上反映出社会的发展变化。下面我们从大众文化和社会心理两个角度对网络流行语“打工人”的流行进行分析。

1.大众文化

社会文化为网络流行语的产生提供了土壤,也对网络流行语的产生和流传有着制约的作用。网络流行语的形成和流传需要受到社会文化的约束。

网络流行语“打工人”体现出了大众文化的一定的特征。它的出现使得大量网民乃至现实生活中的市民获得一定的娱乐性,有着大众文化的流行性、娱乐性的特征。“打工人”由网络和现实生活产生吐槽的流行语,带有诙谐幽默的效果。它用看似平白无奇的言语反映出了大众的心态、情绪。

2020年是不平凡的一年,普通民众伴随着各种压力。这个时候,“打工人”的出现,似乎为有着各种压力的人提供了一个压力释放和情感宣泄的方式。其逐渐流行开来后,逐渐引发了这种释放压力和宣泄情感的群体行为。

大众媒介给大众文化的大量生产和广泛传播带来了便利。当前信息传播媒介的多种多样,客观上为人们表达自己的心情和想法提供了平台。多彩多样的网络媒介为“打工人”的广泛传播带来了便利。

2.社会心理

网络流行语的产生和广泛传播反映着大众一定的社会心理。人们在表达和传播网络流行语的同时,也折射出其一定的心理特点:以娱乐化的自嘲方式进行解压,以新颖的言语内涵来求新求异等。

网络流行语“打工人”使得高管、白领、蓝领乃至基层务工人员思想凝聚在一起,因为他们都有着共同的特征——“出卖劳动价值”“为了生活而身不由己”。人们以娱乐化的自嘲的方式进行减压,同时也可以通过这种自嘲解压的方式,来释放自己的焦虑。当然这种自嘲解压需要积极面对,让自己在工作中不断奋进,以积极乐观心态面对工作难题和压力,不应该消极地通过自嘲来让自己找理由堕落、不求进步。

网络流行语“打工人”,以新颖的言语内涵进行求新求异,引发人们关注,满足自己的心理需求。马斯洛(Abraham H.Maslow)将人的需求由低到高分为生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重需要、自我实现的需要五种。[6]40-54快节奏的工作和生活给人们带来了无形的压力。网络流行语“打工人”的产生和流传,反映出了人们安全的需要、归属和爱的需要、尊重的需要乃至自我实现的需要。

结语

网络流行语“打工人”由双音节合成词“打工”和成词语素“人”构成一个名词性结构的短语,可以在句子中充当主语、宾语、定语、同位语等成分。语言模因“打工人”采用重复中直接套用的方式,直接采用已有短语“打工人”并赋予其新的内涵,可以同构类推出“工具人”“尾款人”“干饭人”等。其能够广泛流传,不仅有着语言内部的因素,还有着大众文化和社会心理的因素。社会语言学作为一门年轻的学科,与其它相关学科有着丝丝缕缕的联系。因此,社会语言学研究有着非常明显地跨学科研究的特性,同心理学、传播学、文化学、哲学等等学科的理论研究和研究方法关联密切。