收入、生态与农民共富:来自农户的证据

2022-05-26郑沃林李尚蒲

郑沃林 李尚蒲

一、引言

农民问题一直是中国革命和现代化进程中的根本问题。中国农民问题包括“翻身解放”和“共同富裕”两个伟大的历史性进程(龚云,2014)。新中国的成立,农民获得了翻身解放,从而彻底解决了中国农民问题的第一步。此后,经过艰难的探索,进而通过农村改革开放成果的积累,尤其是党的十八大后开展的脱贫攻坚战,到2020年底彻底解决了绝对贫困问题(张远新,2021)。这为解决中国农民问题的第二步提供了坚实基础,并跨入到逐步实现共同富裕的新征程。推进农民共富必须深刻理解共同富裕的本质。习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上强调,“共同富裕是全体人民的共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕”。实现共同富裕的实质是增进人民幸福感。因此,理解增进幸福感的内在机理有助于为推进农民共富提供切实可行的实施策略。

已有研究表明,更高收入意味着更多的选择,从而能够有效地满足个体的偏好及需求。考虑到幸福感与效用的耦合关系,在分配制度和政策给定的前提下,促进收入增长将是提升幸福感并推进共同富裕的关键(1)在《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》中,评价示范区实质性进展的重要指标是人均GDP和城乡居民收入水平。可见,促进人均收入增长是实现共同富裕的前提条件。。Veenhoven(1991)发现,富裕国家的国民幸福感远高于贫穷国家的国民幸福感,而且各国人均GNP与主观幸福感的系数高达0.84。Natali et al.(2018)在赞比亚农村进行的随机对照试验表明,在高收入环境下,农民幸福感更高。Diener(2000)也证明了经济收入与主观幸福感的显著正相关关系。这一结论得到了罗必良等(2021)、尤亮等(2018)等对中国农民幸福感研究的实证支持。

被忽略的是,改革开放以来,随着工业化与城镇化的快速推进,农村的管制放松与扶农强农政策的实施,赋予了农民更为充分的经济自主权、要素处置权与自由择业权,农民收入不断提高且来源逐步多样化。收入增加尽管增进了农民的幸福感,但却表现出结构性差异。在农民收入来源中,非农工资性收入和农业经营性收入构成了农民收入的核心部分,但这两类性质不同的收入隐含着不同的“代价”,并对幸福感产生异质性影响。通常来说,非农工资性收入来源于外出务工,而外出务工隐含着“人户分离”的问题,并伴随着职业身份扭曲、地域歧视及与之关联的亲情缺失、身处异地的孤独感。这不可避免地造成农民幸福感损伤。相反,随着农村税费改革、“惠农”政策实施及农地确权颁证,农业增收效果越明显,对幸福感产生积极影响。因而,增进农民幸福感并推进共同富裕必须重视农业收入的作用。

探讨农业增收的内生机理需要深刻地理解农业活动。农业活动的根本特征是,利用有构造的生命自然力进而利用其它自然力的活动。在这里,生命构造力包括温度、湿度、水分、土壤等生态环境。考虑到任何其它自然力的利用方式与利用程度受到生命自然力构造的支配,农业活动及其收入与生态环境密切相关。例如,微生物对农作物生长有着决定性影响。当土壤中含有害物质较多,并超出土壤自净能力时,土壤的结构和功能将发生改变。这在很大程度上降低了微生物的活性,使之难以通过生物学作用为农作物提供养分,并导致农作物的产量与质量下降,最终造成农业收入下降。换言之,经济系统的发展必须建立在生态系统承载力的基础上才具有可持续性。2013年,习近平总书记提出“既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山。而且绿水青山就是金山银山”;“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”。2017年,习近平总书记指出“既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”。这无疑说明了生态环境不仅是资源,也是生产力与经济发展的基础元素。以往研究从生态约束性,讨论了生态污染对农业收入的抑制效应,却缺乏从生态振兴的角度,讨论生态要素如何转变为生产要素,进而实现农业增收效应(郑沃林等,2021)。后者往往更有价值,不仅为“两山理论”提供深层次的理论基础,更为我国在后小康时期中构建农民共富政策提供依据。

本文利用中山大学2018年中国劳动力动态调查数据(CLDS),探讨经济收入及其结构性差异对农民家庭幸福感的影响,阐明农业经营性收入的重要作用,并进一步从生态振兴的角度揭示农业增收的内在机理。特别地,考虑到生态振兴改善土地、劳动力和资金的配置状态,由此形成的规模化、专业化、机械化所实现的农业增收效应,文章构建“农民收入—要素配置—生态环境”的分析线索,以期阐释和检验生态振兴对农业增收的影响,从而为提升农民家庭幸福感并推进农村共富的政策选择提供依据。

二、理论推导及其假说

(一)收入与农民家庭幸福感:伊斯特林悖论

以斯密为代表的古典经济学家认为:“劳动报酬优厚,是国民财富增进的必然结果,同时又是国民财富增进的自然征候。相反,人们的生活维持费不足,是社会停滞不进的征候,而他们处于饥饿状态,乃是社会急速退步的征候”(亚当·斯密,1974)。“对于需要依靠劳动而活的个体来说,工资至少能够维持他们的生活,甚至需要超过足够维持生活的程度,否则影响到家庭生计的稳定性”,从而加剧对生活状态的消极评价,导致幸福感损伤。显然,收入增长提高了农民对生活状态的满意度,强化他们对未来生活的乐观预期,并增进幸福感。不过,人们总是从自己所处的社会收入结构相对地位出发,将自己的生活状态与他人进行比较,人们更关心的是自己有没有被“相对剥夺”。如果某个人的收入与周边的人的收入同比增长,这个人的幸福感不一定提升。相反,这个人的收入尽管提高,但提高幅度不如周边的人,这个人的幸福感不仅不会增加,反而会下降(Duesenberry,1967)。现实中,农民往往处于社会阶层的底端;他们被动地接受既定的分配制度,难以享有付出努力的成果,或者是付出努力的成果被他人剥夺。随着收入增长,农民面临的资源匮乏且努力成果被剥夺的状态不断显现,从而导致收入对幸福感的边际效用递减。而且人们的物质占有欲是无止境的。即使在收入分配绝对平均的情景下,自身收入的提升也会引致对商品和劳务的大量消费诉求;由此扩大了物质占有欲,使得幸福感难以“被感知”(Shmotkin,1990)。显然,当收入水平低于某个“拐点”时,收入增长会迅速地提高农民幸福感。当收入水平超过这个“拐点”时,收入增长对幸福感呈现边际效用递减的特征。

于是,本文提出假说1:收入对幸福感产生“倒U型”的影响;其中,在短期内,收入增进了幸福感,在长期内却降低了幸福感。

(二)收入结构与农民家庭幸福感

罗必良等(2021)使用2013-2020年数据进行分析并发现,中国人均可支配收入对幸福感产生“倒U型”影响,拐点出现在人均可支配收入2.6万元附近,即中国人均可支配收入超过2.6万元后,收入增加反而会降低中国居民幸福感。根据国家统计局的数据显示,2020年,我国农村居民人均支配收入不足1.8万元,低于2.6万元这一拐点值。显然,促进农民收入增长是增进幸福感并推进共同富裕的重要措施。然而,农民收入存在着结构性差异。自改革开放以来,管制的放松、制度的演进赋予了农民较为充分的择业权;这不仅改变了农民的就业结构,也推进了农民收入的结构转型。农民收入表达为非农收入和农业收入。这两种性质的收入所隐含的“代价”不尽相同,对幸福感产生异质性影响。通常来说,非农收入为农民获得美好的生活提供了强大的物质支持;但农民主要从事低端的二、三产业(例如,建筑行业、制造行业或餐饮服务业),企业本身的抗风险能力较低;在新冠肺炎疫情等风险的冲击下,会出现经营困难的问题,并增加农民的失业风险(2)在新冠肺炎疫情的冲击下,农民非农就业的失业率由2018年的2.15%升至2020年的3.63%,失业率较2018年上升了1.48个百分点(杨胜利、邵盼盼,2021)。。而且农民普遍缺乏人力资本优势,一旦失业,很难及时获得新的工作(3)相对于从事农业生产的农民而言,外出务工的农民和从事非农经营活动的农民受新冠肺炎疫情的影响程度更大,他们在承受非农收入减少的同时,也面临难以持续性就业的问题(芦千文等,2020)。。加之,农民非农就业权益一直得不到有效保障,包括企业不愿意为他们购买“五险一金”,甚至拖欠工资。从这个角度看,随着非农收入占家庭收入比重不断提高,农民需要承担的失业风险提高,这降低了他们对未来生活的乐观预期。同时,非农收入隐含着“人户分离”的事实。非农收入不断增长意味着家庭成员的长期分离(4)由于与父母长期分离,留守儿童存在情感缺失,从而表现出反社会行为。仅2013年,留守儿童犯罪占未成年人犯罪的70%;其中,侵犯财产类犯罪和暴力犯罪分别占61.6%和38.4%(刘文等,2021)。;这不仅引致农民关于爱与归属等情感缺失,强化了身处异地的孤独感,甚至引致留守老人的自杀、留守儿童等反社会行为,由此进一步扩大了农民对未来生活的负面情绪。当负面情绪积累到一定程度后,就造成幸福感损伤。

于是,本文提出假说2:非农收入对幸福感产生“倒U型”的影响;其中,在短期内,非农收入增进了幸福感,在长期内却降低了幸福感。

在全面推进农村家庭联产承包责任制之后,农民依据集体成员资格的天赋性和公平性,以家庭为单位依法享有土地承包经营权。农民拥有的是嵌入“农地集体所有权”之中的“准所有权”,即无法“卖断”“买断”土地;这不仅杜绝了永久性“失地”问题,还构成了对农民生存权益的强制性保障。对于农民来说,农业收入具有“兜底性”作用,从而在很大程度上增强了安全感和自信心,并增进了幸福感。而且随着乡村振兴战略推进,大量工商资本到农村发展企业化经营的现代农业。农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体得到显著发展。农民依附于其中,不仅学习到新的技术和管理方式,还参与到一二三产业融合,从而实现农业增收,为获得美好的生活提供了物质支持,增加了幸福感。然而,农业天然具有弱质性,而且均田承包制决定的“风险自负”特征,使得农业增收受自然风险与市场风险的约束。显然,政策性农业保险能够为农民提供风险转移的作用。例如,2019年,农业保险覆盖了超过70%的种植面积,承保了超过270种农作物,为1.8亿户次农民提供风险保障。与此同时,农业电子商务的发展突破了买卖双方的时空限制,使之聚合在虚拟的平台上。平台记录着所有的信息,减少了信息不对称性,并避免机会主义行为。这在很大程度上实现了“以销定产”,降低了市场风险,并削弱了农业收入与市场风险的正相关性。可以认为,农业保险、农业电子商务等新事物的发展,降低了农业增收伴随的风险,并由此保障了未来生活的乐观预期,从而增进农民家庭幸福感。

于是,本文提出假说3:农业收入对幸福感没有产生“倒U型”的影响,即农业收入持续稳定地增进了幸福感。

(三)生态环境、要素配置与农业收入增长

推进农村农民共同富裕,有必要重视农业收入的作用,并进一步挖掘农业增收的动能。农业的根本特征是通过利用有构造的生命自然力进而利用其它自然力的活动,生命构造力表达为温度、湿度、水分、土壤等生态环境。因此,农业生产及其收入形成始终与生态环境有着耦合关系。以土壤生态环境为例,当污染物的累积超出土壤自净能力时,土壤自然功能将失调,不仅部分农作物(尤其有机农作物)难以存活,而且广大的农作物会吸收土壤中的污染物,导致产量或质量下降,最终造成农业利润损失(Zheng et al.,2020)。可以认为,生态环境污染使得产品处置权(如农作物品种选择)及收益权受到“稀释”(罗必良,2021)。根据新古典经济学中的厂商理论,生产者根据技术禀赋和行为能力对市场价格作出反应。在技术条件不变的情况下,他们通过改变要素配置结构,以规避损失。生态环境污染造成的损失具有可预见性;“止损”的关键在于,一是放弃耕种受污染的地块;二是将有限的劳动力和资金集中到有着比较优势的地块。在现实农业生产中,生态污染具有受损上的非排他性,使得后者难以取得明显的效果。例如,在田块之间即使设有田埂或地表隔水装置,也无法控制污染物通过灌溉水在田块之间的底下渗透(陈晶中等,2003);具有比较优势的地块会受到不同程度的污染,并出现地力折损的现象。因此,农民将有限的劳动力和资金集中到有着比较优势的地块种植效益高的农作物,也难以获得行业的平均利润;而且污染物的累积强化会导致土壤的理化性质持续恶化,农民无法通过转入相邻耕地实现平均可变成本下降的规模经济状态。显然,环境污染造成的产品处置权及收益权的“管制”具有广泛性,与此伴随的是,农民减少对农业的土地、劳动力和资金要素投入,即约束了农业要素配置权的实现路径。

生态环境改善意味着产品处置权及收益权“管制”的放松,农业要素配置权得到强化。农民依据自身禀赋与行为能力在农业领域配置生产要素进而实现收益最大化的自由空间同步扩大(罗必良、郑沃林,2019)。由于农产品所凝结的价值要素来源于农业生产中劳动者所付出的劳动,而土地作为基本的生产要素,主要通过增强劳动要素来发挥作用的。因此“资本一旦合并了形成财富的两个原始要素,即劳动力和土地,它便获得了一种扩张的能力,这种能力使资本能把它积累的要素扩展到超出似乎是由它本身的大小所确定的范围”(马克思,1975)。为此,在生态环境不断改善的空间层面上,农民投入等量的土地要素、劳动力要素、资金要素比在生态环境污染的空间层面上,所获得的农产品数量更多、质量更好。这形成了前者个别生产价格低于后者个别生产价格决定的社会生产价格,并获得超额利润。这就是说,生态环境改善提高了全局意义上的土地产出能力;具有农业生产比较优势的农民不必担心相邻地块的地力折损所导致的单位产品内价值量差异巨大的问题,从而促进了土地转入并获得规模效益。与此同时,生态环境改善保障了产品(尤其是绿色有机经济作物)处置权及收益权。尽管相对于粮食作物,经济作物(尤其是绿色有机经济作物)在生产中需要更多的劳动量,却具有收益方面的比较优势。这促使他们种植更多的经济作物,并由此增加农业劳动力供给,进而实现收益最大化。再者,生态环境改善增加土地产出,提升农业投资回报率;这在很大程度上激励农民对农业的长期投资,从而提高农业生产效率。

于是,本文提出假说4:生态环境改善通过扩大农地经营规模、增加农业劳动力供给、提高农业资金投入进而促进农业增收。

三、数据来源与变量选取

(一)数据来源

数据来自于2018年中山大学社会科学调查中心开展的中国劳动力动态调查(CLDS)。CLDS样本覆盖中国29个省、市和自治区(除港澳台、西藏、海南之外)具有很好的全国代表性。在抽样方法上,采用CLDS多阶段、多层次且与劳动力规模成比例的概率抽样方法,确保样本选择的随机性和科学性。该数据涉及368个社区,初始样本包含20313个城乡住户。在剔除缺失和无效样本后,最终获得12681个样本住户,其中样本农户7844个。

(二)变量选取

被解释变量:农户幸福感。幸福感被定义为在一个积极到消极连续体上对其生活状态的整体评价和情感体验。借鉴已有研究成果,以农户对生活状况的感受及其评价作为其测度项(5级量表测度)。

核心解释变量:农户家庭总收入、农业收入、非农收入和生态环境。其中,农户家庭总收入以2017年家庭总收入作为其测度项。农业收入以2017年家庭农业收入作为其测度项。非农业收入以2017年家庭非农工资性收入及非农经营性收入作为其测度项。生态环境以土壤污染的严重程度作为其测度项。

控制变量:包括性别、年龄、婚姻状况、政治面貌、医疗保险、养老保险、家庭人数、恩格尔系数、村庄地形、村庄经济水平。研究表明,女性比男性能够更好地控制情绪,有助于抑制负面情绪对幸福感的影响。随着年龄增长,人们对生活评价的积极情感不断累积,会更多地保留让自己满意的事件从而引致幸福感提升。人们可以从配偶之间获得信任、释放压力的渠道,促进幸福感。医疗与养老保险构成的风险保障增进农户的幸福感。子女数量越多或恩格尔系数越低,人们的幸福感越高。具体描述见表1。

表1 变量说明与统计描述

(三)模型设置

第一,为了估计农户家庭总收入对幸福感的影响,本文建立以下模型表达式:

happy=∂0+∂1income+γControl+ε

(1)

其中,happy表示幸福感,income表示家庭总收入,Control表示控制变量,∂0是常数项,∂1、∂2和γ是待估计系数,ε是误差项。

考虑到家庭总收入对幸福感的影响存在倒U型关系,所以在式(1)的基础上引入绝对的二次项,并建立以下模型表达式:happy=∂0+∂1income+∂2income2+γControl+ε

(2)

第二,为了估计收入结构对幸福感的异质性影响,所以在式(1)的基础上,分别构建以下模型表达:

happy=∂0+∂3fincome+γControl+ε

(3)

其中,fincome表示农业收入。

happy=∂0+∂4ifincome+γControl+ε

(4)

其中,ifincome表示非农收入。

第三,为了估计生态环境对农业收入的影响,本文建立以下模型表达式:

fincome=∂0+∂5environment+γControl+ε

(5)

其中,environment表示生态环境。

上述模型均使用OLS模型进行回归估计。

四、实证结果分析

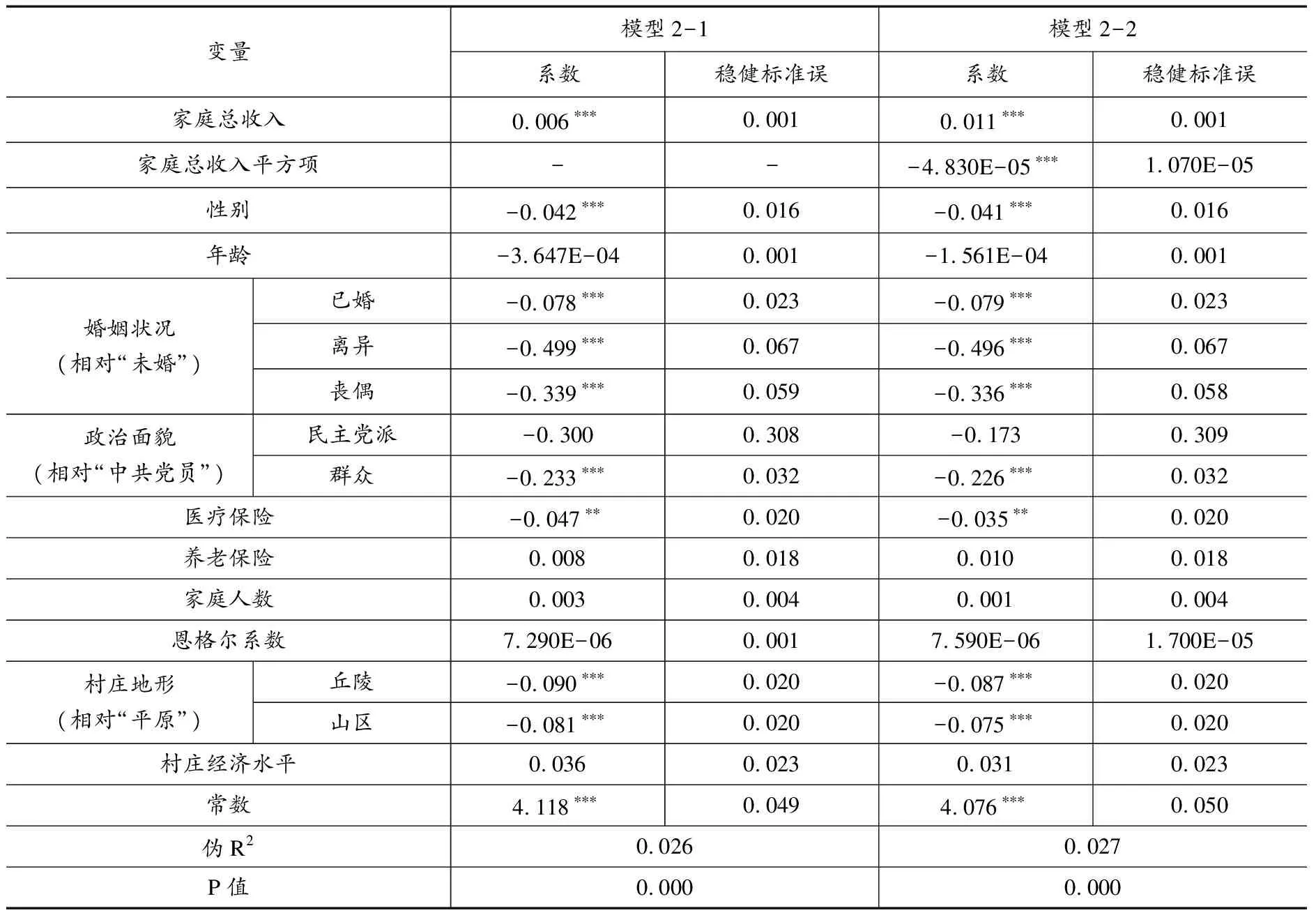

(一)农户家庭总收入对幸福感的影响

1.基础回归。表2汇报了家庭总收入对农户幸福感的影响。结果表明,家庭总收入对幸福感产生显著促进作用。但是,家庭总收入的平方项显著为负,说明家庭总收入对农户幸福感产生“倒U型”影响。显然,在短期内,家庭总收入不仅满足农户物质需求,也强化了对未来生活的乐观预期,从而促进了幸福感。长期而言,家庭总收入会激发农户对物质的占有欲并降低绝对收入对幸福感的正向影响,即假说1得到检验。值得注意的是,相对于家庭总收入一次项的系数而言,其平方项的系数较低,从而计算出拐点的临界值远高于家庭总收入的现值。这说明,就现阶段来说,促进经济收入增长仍是提升农户幸福感的重要措施。

表2 家庭总收入对幸福感的倒U型影响

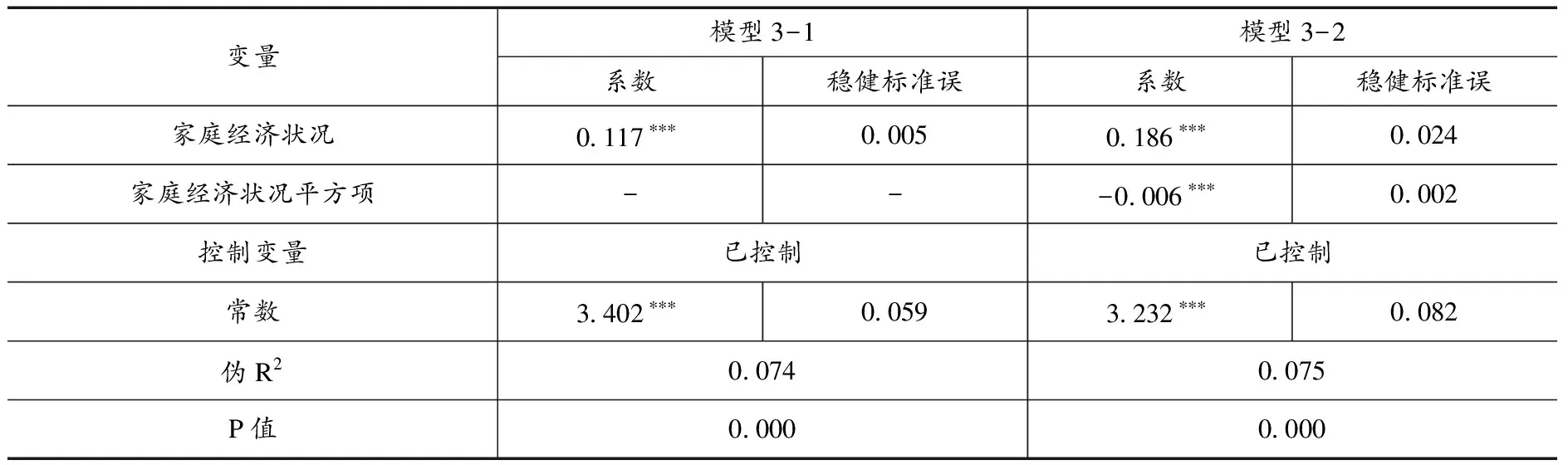

2.稳健性检验。表3汇报了家庭经济状况对幸福感的影响。其中,模型3-1显示,家庭经济状况对幸福感产生显著促进作用;模型3-2却显示,家庭经济状况的平方项显著为负,表明家庭经济状况对农户幸福感产生“倒U型”影响。因此,基础回归结果具有稳健性。

表3 家庭经济状况对幸福感的倒U型影响

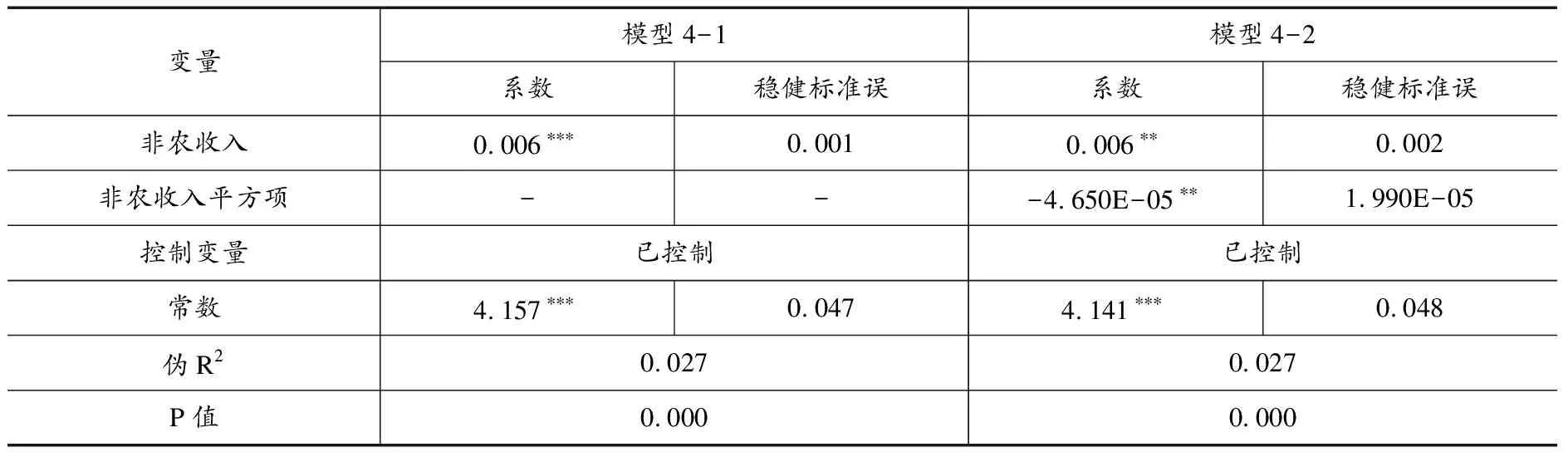

(二)家庭收入结构对幸福感的影响

表4汇报了非农收入对幸福感的影响。结果表明,在1%的统计水平上,非农收入对农户幸福感的回归系数为0.006,即非农收入对幸福感产生显著促进作用。但是,非农收入的平方项显著为负,说明非农收入对农户幸福感产生倒U型影响,由此假说2得到检验。从这个角度看,非农收入难以持续地促进幸福感增长。

表4 非农收入对幸福感的影响

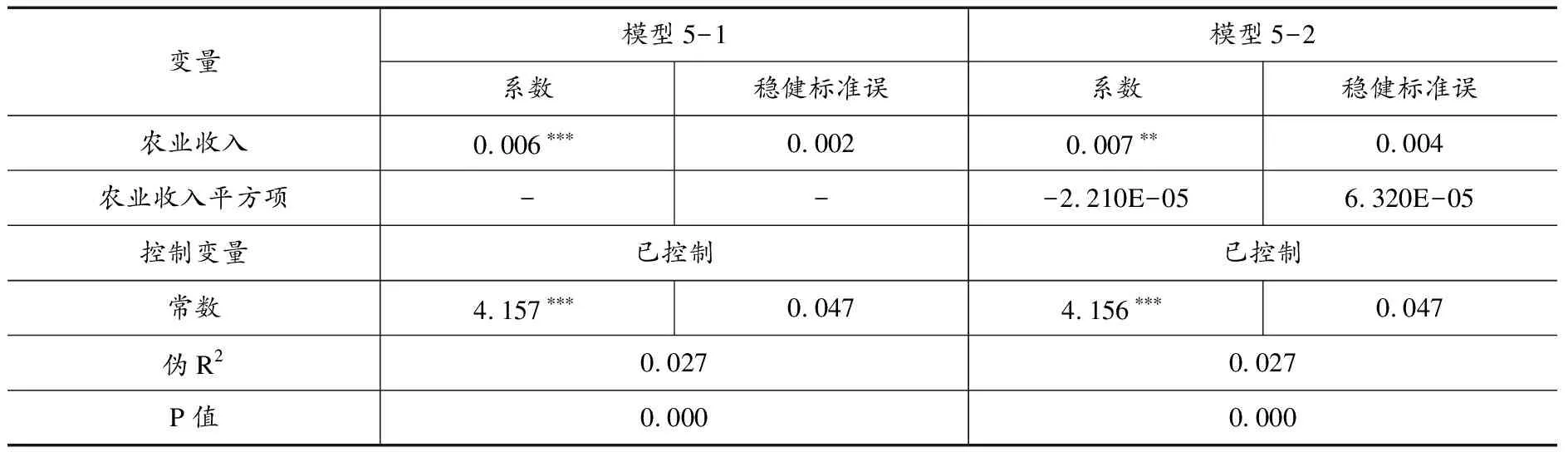

表5汇报了农业收入对幸福感的影响。结果表明,在1%的统计水平上,农业收入对农户幸福感的回归系数为0.006,即农业收入对幸福感产生显著促进作用。尤其是,农业收入的平方项尽管为负却不显著。因此,农业收入能够持续地提高农户幸福感,并不会随着农业收入的增加而发生逆转。可以认为,促进农业收入增长是提升幸福感的重要路径。

表5 农业收入对幸福感的影响

(三)生态环境与农业收入

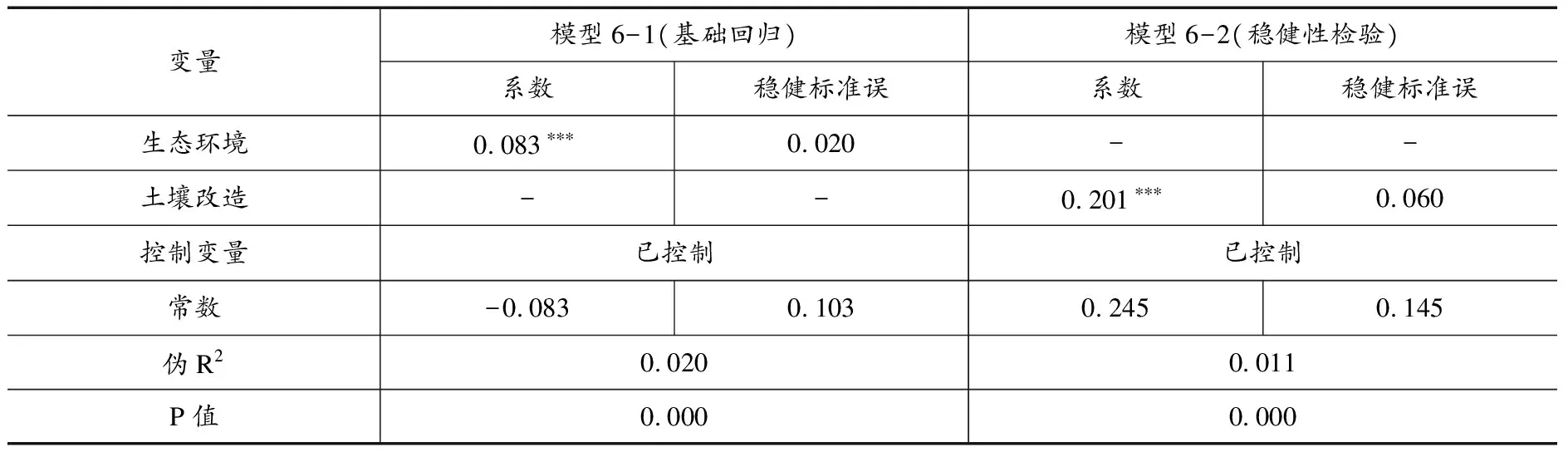

表6模型6-1汇报了生态环境对农业收入的影响。结果表明,在1%的统计水平上,生态环境对农业收入的回归系数为0.083,即生态环境对农业收入产生显著促进作用。

表6模型6-2将解释变量替换为“村庄是否开展过土壤改造”,被解释变量保持不变,从而进行稳健性检验。结果显示,在1%的统计水平上,土壤改造对农业收入的回归系数为0.201,即土壤改造对农业收入产生显著促进作用,即表6模型6-1的结果具有稳健性。

表6 生态环境对农业收入的影响

(四)生态环境、要素配置与农业收入的关系

本部分借鉴温忠麟等(2004)提出的中介效应检验方法,对生态环境、要素配置与农业收入的关系进行分析。

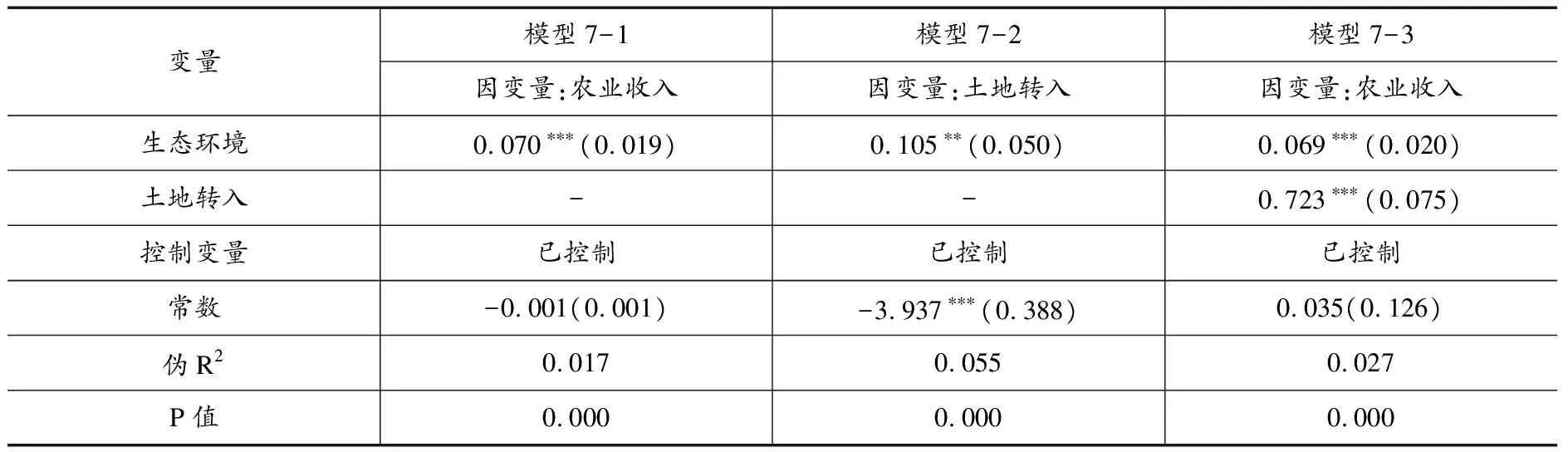

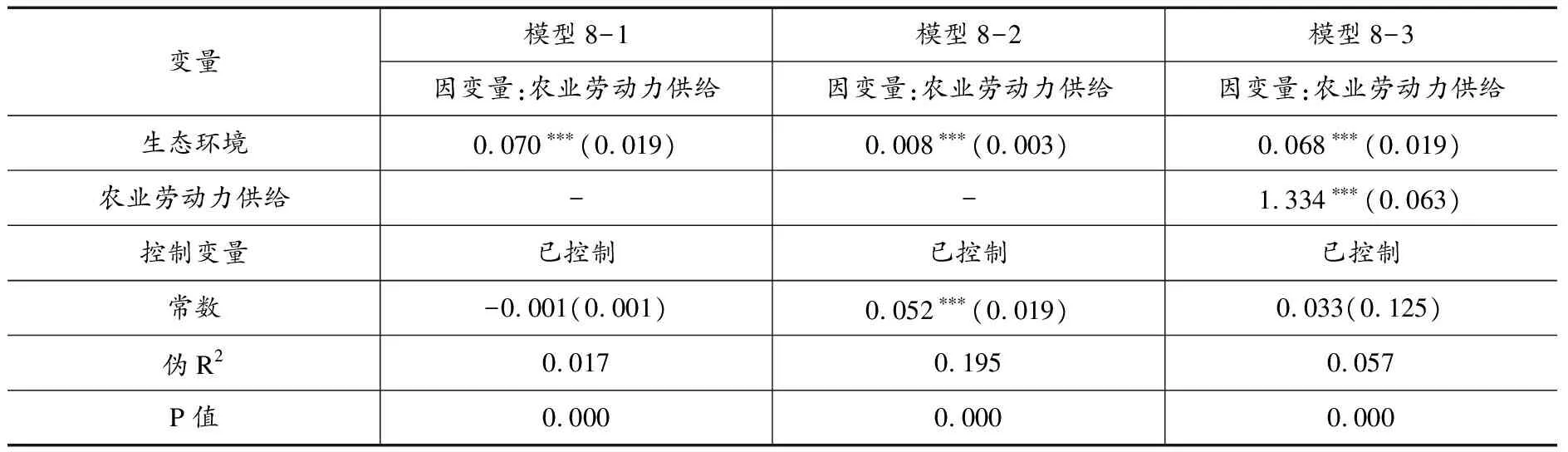

首先,检验生态环境(自变量)与农业收入(因变量)之间的关系。表7模型7-1、表8模型8-1和表9模型9-1的结果显示,在1%的统计水平上,生态环境有效地促进了农业收入增长。

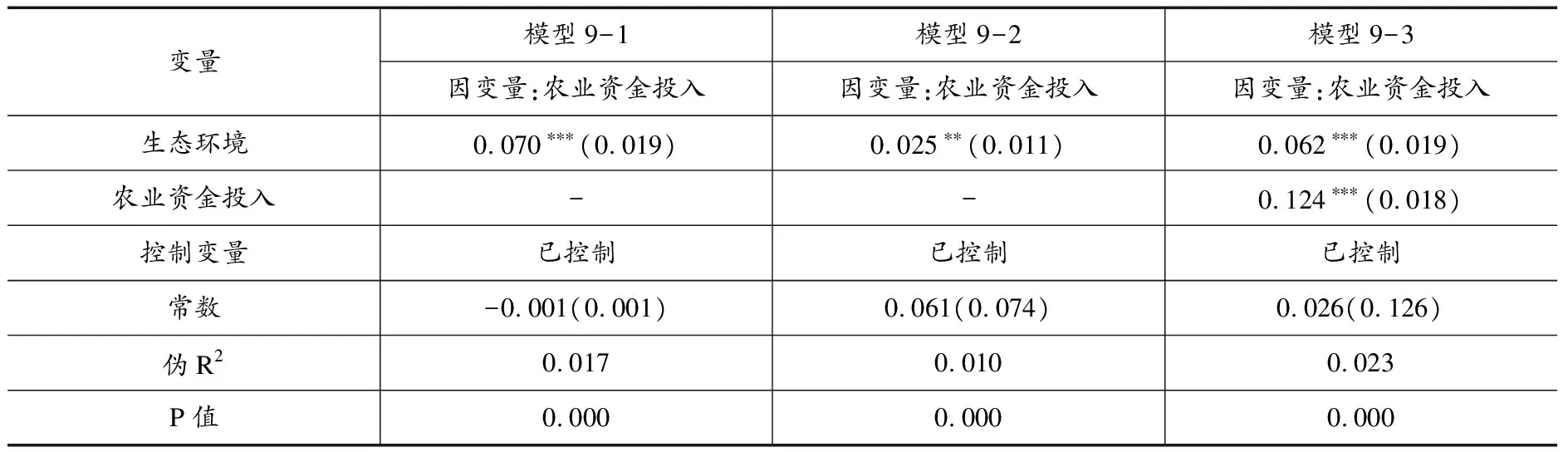

其次,将生态环境(自变量)与要素配置(中介变量)进行模型回归。其中,表7模型7-2结果显示,在5%的统计水平上,生态环境有效地促进了土地转入。表8模型8-2的结果显示,在1%的统计水平上,生态环境有效地促进了农业劳动力供给。表9模型9-2的结果显示,在5%的统计水平上,生态环境有效地促进了农业资金投入。

表7 生态环境、土地转入与农业收入

表8 生态环境、农业劳动力供给与农业收入

表9 生态环境、农业劳动力供给与农业收入

最后,同时将生态环境(自变量)、要素配置(中介变量)与农业收入(因变量)进行回归估计。其中,表7模型7-3的结果显示,在1%的统计水平上,生态改善促进土地转入,从而提高了农业收入。表8模型8-3的结果显示,在1%的统计水平上,生态改善促进了农业劳动力供给,从而提高了农业收入。表9模型9-3的结果显示,在1%的统计水平上,生态改善促进了农业资金投入,从而提高了农业收入。

值得注意的是,将要素配置加入生态环境对农业收入的计量模型后,生态环境的估计系数有所下降;这表明要素配置在生态环境促进农业收入增长的过程中发挥部分中介效应;由此,假说4得到检验。

(五)进一步分析:生态环境与城乡收入差距

1.模型构建

习近平生态文明思想为实现“经济生态化”和“生态经济化”提供了指引(沈满洪,2021)。前者表明经济增长不能建立在生态破坏的基础之上,从而避免农村地区出现“经济落后—牺牲环境促增长—加重经济负担—城乡差距持续扩大”的问题,成为共同富裕的基础;后者改善“生态资源无偿使用”“生态产品低价”等资源错配现象,并通过生态产品价值实现促进城乡财富转移,缩小城乡收入差距,成为共同富裕的重要措施。可以认为,生态环境是生产力与经济发展的关键性因素,不仅促进农业增收进而实现农民共富,而且缩小城乡收入差距,实现全局意义上的共同富裕。

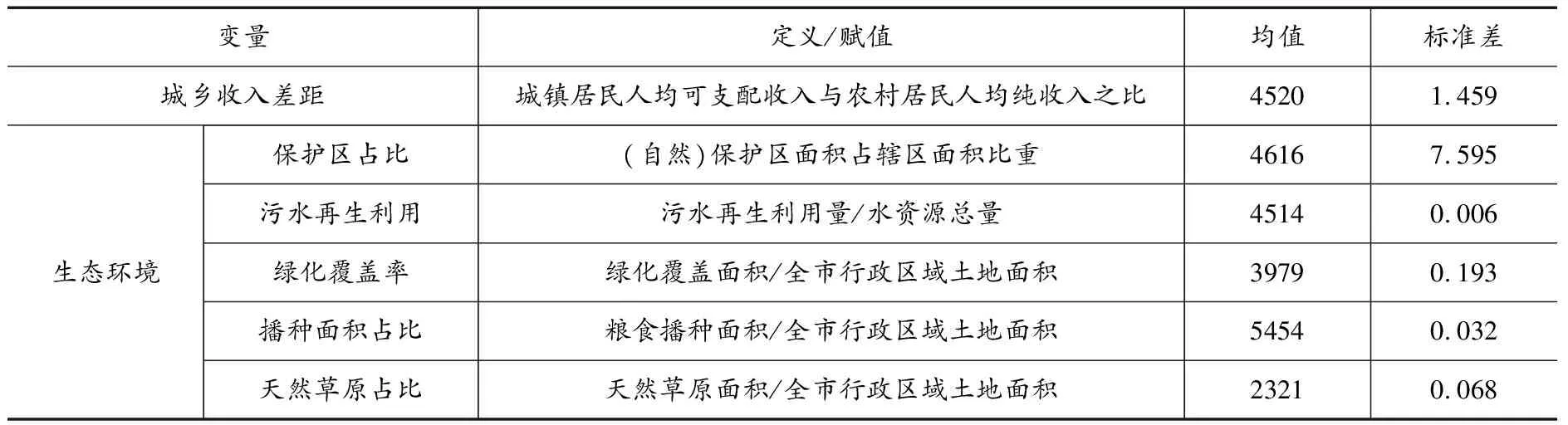

为检验生态环境对共同富裕的影响,本文以城乡收入差距为被解释变量,以生态环境为解释变量,并使用全国地市级面板数据(2000-2019年)进行验证(5)面板数据来源于2001-2020年的《中国统计年鉴》等各类统计年鉴。为节省篇幅,不一一注明。。建立以下模型表达式:

(5)

表10 变量说明与统计描述

2.实证结果

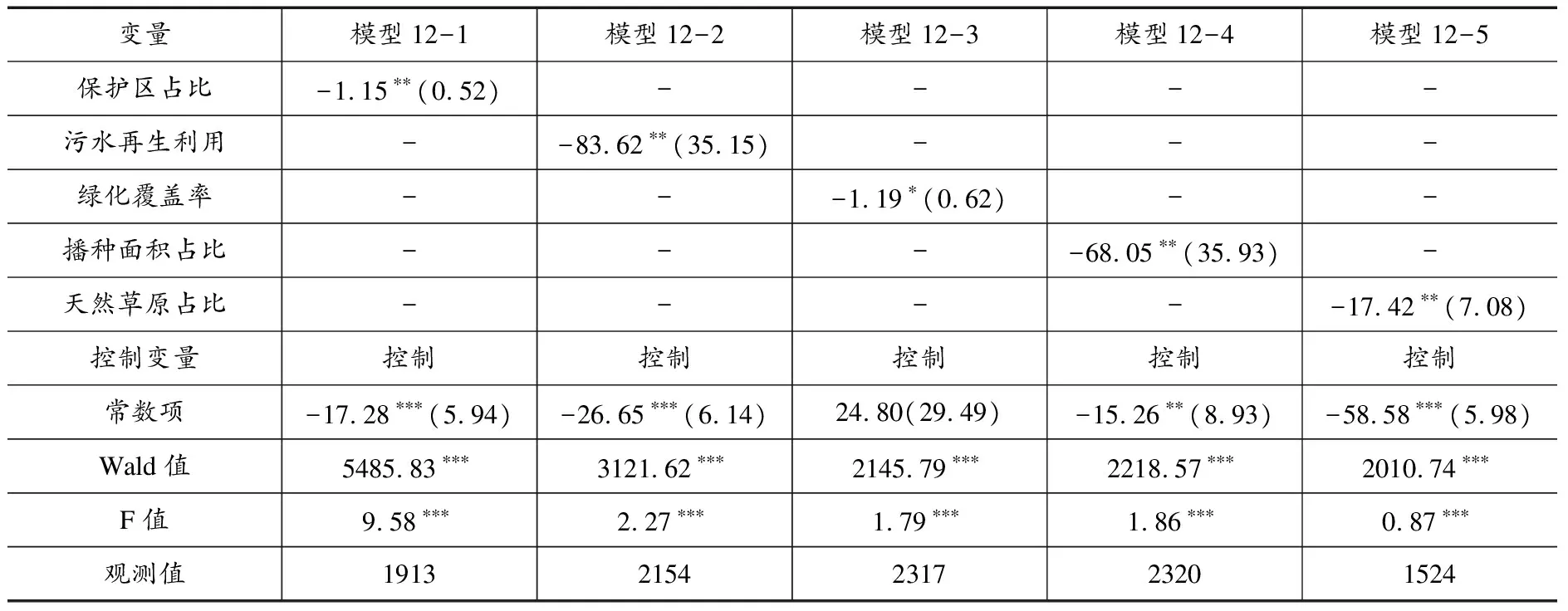

表11汇报了基于双固定模型的基准回归结果,表明生态环境改善在1%的统计水平上显著缩小了城乡收入差距。表12汇报了工具变量的回归结果,并选择“空气流通系数”作为“保护区占比”“绿化覆盖率”的工具变量,选择“地形起伏度和天气条件乘积”作为“污水再生利用”“播种面积占比”“天然草原占比”的工具变量。估计结果表明,生态环境显著缩小了城乡收入差距。可见,生态环境不仅是资源,也是生产力与经济发展的重要组成部分,具有促进共同富裕的全局性意义。

表11 基准模型回归结果

表12 面板工具变量模型回归结果

五、结论与讨论

(一)主要结论

共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征(习近平,2021)。当前,共同富裕的最大短板在于农村,推动共同富裕的着力点不仅需要缩小城乡差距,更需要不断增强广大农民的幸福感。“绿水青山就是金山银山”,良好的乡村生态环境,既是自然财富,又是经济财富,从而决定了生态振兴成为缓解收入差距的重要抓手。但是,生态要素如何转变为生产要素,进而成为“谋增收”“谋幸福”、“谋共富”的重要实现路径,却是值得关注的重要议题。

本文构建了“农民收入—要素配置—生态环境”的分析线索,使用2018年中国劳动力动态调查数据,考察了生态振兴赋能共同富裕的实现路径,分析结果表明:

(1)经济收入对农户家庭幸福产生倒U型影响。目前,“拐点”尚未来临,促进经济收入增长是提升幸福感并推进共同富裕的重要措施。

(2)经济收入进一步划分为非农收入和农业收入。其中,非农收入对农户家庭幸福产生倒U型影响,即非农收入难以持续地促进农民家庭幸福感增长。农业收入对农民家庭幸福感没有产生倒U型影响,即农业收入持续地提高农民家庭幸福感,并由此成为提升幸福感的重要路径。

(3)生态环境的改善有效地促进了农业增收。特别地,生态环境不仅直接地促进农业收入增长,还通过促进土地转入、农业劳动力供给和农业资金投入间接地促进农业增收。

(4)进一步的分析表明,生态环境显著地缩小城乡收入差距,成为逐步实现全体人民共同富裕的重要措施。

(二)进一步的讨论

事实证明,生态环境是有望增进人民群体幸福感并促进共同富裕的重要驱动力。一方面,促进经济收入和生态福利的协同发展,将经济理性延伸到自然回归与生态效用之中,促进生态要素转变为生产要素,不仅缓解相对贫困及其相对剥夺感,而且能够在一定程度上弥补收入不足引发的相对贫困问题,有效地提高农民群体的幸福感;另一方面,生态环境具有公共产品特征。生态环境改善意味着公共产品供给端改善,由此提供更多优质的生态环境或生态产品,从而缩小城乡差距,促进共同富裕。

习近平总书记指出:“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”。这一重要论断深刻揭示了生态振兴与共同富裕的一致性。尽管生态振兴提升了人民群体的幸福感,促进了全体人民共同富裕,但作为公共产品,生态环境具有非竞争性和非排他性,一直面临机会主义行为的长期挑战。减少机会主义行为,实现福利最大化,关键是要构建以生态振兴为核心的共同富裕实现机制:第一,以省为单位,明晰生态治理的产权边界及其制度安排,并据此构建生态补偿匹配机制,实现区域内的横向补偿机制,避免短期行为并减少租金耗散;第二,以市为单位,健全生态产品价值核算体系,明确生态产品价值实现的产权主体地位,完善生态产品交易平台,培养相对应的市场主体,进一步激励生产性努力;第三,以县为单位,鼓励多样化的实践探索,发挥企业家功能,强化产权交易的价格发现、市场设计与制度服务(罗必良,2021),促进生态价值实现与农村共富的协同发展。