虢国太子墓出土玉器白化现象分析

2022-05-26张敏马七红

张敏 马七红

虢国太子墓(M2011)共出土玉器380件(颗),其中出土的部分玉器白化现象比较严重,玉器受沁后呈现出较透明、半透明、微透明、不透明等状态。虢国博物馆和中国地质大学(武汉)合作,对M2011墓的玉器进行科学检测分析,用红外光谱仪、X射线衍射仪、激光拉曼光谱仪等仪器进行无损鉴定分析,对出土玉器的名称、分类、沁色和宝石的颜色、光泽、透明度、密度等宝石学参数、玉石结构和质地特征,以及玉器纹饰和制作工艺进行观察、鉴定和研究。

我们选取一些比较典型的玉器白化受沁现象,将这些玉器介绍如下:

玉管(图1),青玉。高1.65厘米,外径2.25—2.25厘米,孔径1—1.8厘米。部分受沁呈白色。制作不规则,一端略粗,对钻孔。素面。

玉戈(图2),青玉。残长31.7厘米、内长6厘米,援宽6.2厘米,内宽6厘米,厚0.65厘米。全沁呈黄白色。弧边三角形锋已残,直援,无脊,有刃,直内略窄于援,内端有齿。两面纹样相同,栏侧饰两条平行阴线纹。内部饰四条横向平行阴线纹。援末中部有一圆孔。

玉戈(图3),青玉。通长19厘米,宽3.5厘米,厚0.2厘米。全沁呈黄白色与浅土黄色。玉质细腻,微透明。三角形锋,直援,直内,援、锋两侧均有刃。援内分别不明显,援末本部有圆穿,器物正面援本部及内部上阴刻有六条直线纹。背面光素无纹饰,遗留有加工切割痕迹。

玉环(图4),青白玉。外径1.6厘米,孔径0.7厘米,厚0.4厘米,重1.5克。青白色,部分受沁呈斑点状。玉质晶润光洁,半透明。素面。

玉璧(图5),青玉。直径12.4厘米,孔径5.05厘米,厚0.65—0.9厘米。全沁呈灰白色。扁平圆体,断面长方形。素面。

玉琮(图6),稍残。青玉。高4厘米,宽6.3厘米,孔径5.9厘米。深豆青色,器物受沁严重,较多部分受沁呈灰白色,稍透明。器物矮小且较扁,内圆外方,射较短。四面各饰两条竖向平行阴线纹。

凸棱玉握(图7),出土于墓主左手部。青玉。高4.8厘米,直径1.8—2.4厘米、孔径0.5—0.8厘米。豆青色,器物局部呈灰白色沁斑,微透明。玉握首尾两端平齐,中间有一周棱脊,两侧束腰。单面穿孔。整件器物光素无纹。

玉琀(图8),4件。皆出土于墓主人嘴内,皆呈管状形态。有圆形管、扁圆形管和扁方形管三种。

1.圆形管,2件。青玉。冰青色,器物大部分受沁呈灰白色斑。

标本1,中心對钻孔。饰阴线云纹。高2.1厘米,直径1.2厘米,孔径0.1厘米(图8左1)。

标本2,对钻孔。素面。高1.2厘米,直径1.3厘米,孔径0.4—0.8厘米(图8左2)。

2.扁圆形管,1件。单向钻孔。饰阴线S形纹。高1.9厘米,径0.8—1.2厘米(图8左3)。

3.扁方形管,1件。单向钻孔。器物光素无纹。高1.7厘米,宽1.3厘米(图8左4)。

组合项饰(图9) ,1组,173件(颗),出土于墓主颈部。由1件兽首形佩、6件马蹄形佩、1件束绢形佩、165颗红色和橘红色管形与鼓形玛瑙珠串连而成。

1.兽首形佩,1件。青玉。豆青色,局部沁呈黄白色。正面略鼓,兽首形。背面平整。中心有一圆穿。高2.7厘米,宽2.3—2.7厘米,厚0.6—1.05厘米。

2.马蹄形佩,6件。玉质、形制、纹饰、尺寸相同。青玉。全沁呈灰白色。马蹄形,正面微鼓,背面微凹。正面阴刻双龙纹饰,器物背面两端各有两个斜穿孔。

3.束绢形佩,1件。青玉。全沁呈灰白色。近长方形,中间束腰。器物背面两端各有两个斜穿孔。长4厘米,宽2.65厘米,厚0.4厘米。

4.玛瑙珠,165颗。分两行串于玉饰之间,18颗至24颗不等。有鼓形和管形两种。大小不一,串于颈后的较小,颈前的较大。高0.3—2.2厘米,直径0.6—0.9厘米。

玛瑙珠、兽首形玉佩组合右手腕饰(图10)1组,87件(颗)。出土于墓主右手腕部。质地、串法与标本M2001:446相类形,以6件兽首形饰、81颗红色或橘红色制作不甚规则的玛瑙珠形系组合而成。

1.兽首形佩,6件。皆为青玉。除1件为冰青色外,其余全沁呈灰白色与灰褐色。器物正面都装饰有兽首纹样,背面两端各有两个穿孔斜穿于两端侧面上。

2.玛瑙珠,81颗。大小不一。直径0.3—0.8厘米。

玛瑙珠、兽首形玉佩组合左手腕饰(图11)1组,80件(颗)。出土于墓主左手腕部。由8件兽首形佩、70颗红色玛瑙珠和2颗绿松石珠组成。

1.兽首形佩,8件。玉质、形制相近,大小略异。青玉。全沁呈灰白色或黄白色。近方形。其中6件,器物正面用阴线雕刻出兽首,背面光素无纹。两端各有一斜穿。其他2件较厚,两面均用阴线刻画兽首纹,中心有竖向内穿孔。8件兽首形佩依形制可分为三种:一种为双面外鼓,器表均饰凸鼻兽面纹,中部有椭圆形穿孔,计2件;一种单面饰凹鼻兽首纹,背面穿孔多为双行斜穿四暗孔,个别背面尚有象鼻孔,计5件;一种单面饰无目兽首纹,除背面斜穿四孔外,尚有一透穿孔,只有1件。

2.玛瑙珠,70颗。有鼓形和管形两种,大小不一。高0.2—0.6厘米,直径0.5—0.8厘米。

3.绿松石珠,2颗。扁圆形。青玉。中心单向穿孔,一端另有两个对称穿孔。饰阴线双龙纹。高4.4厘米,外径1.1厘米,孔径0.8—0.4厘米。

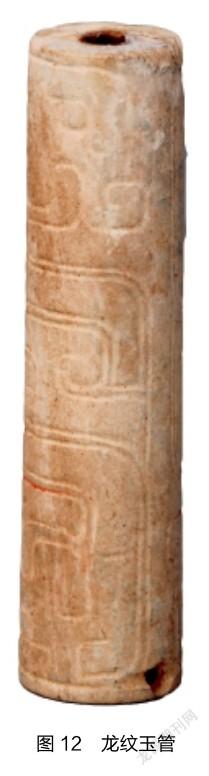

玉管(图12),青玉。高4.4厘米,外径1.1厘米,孔径0.4—0.8厘米。全部受沁呈灰白色。中心单向穿孔,一端另有两个对称穿孔。饰阴线双龙纹。

人形佩(图13),青玉。高5.9厘米,宽1.9厘米,厚0.25厘米。冰青色,全部受沁呈灰白色与黄白色。半透明。整体为一蹲踞的人形,人首似猴形,头顶部盘卧有一龙,龙尾屈于人头之上。颈下亦雕有龙,臀部饰一龙首,头部盘龙的卷尾处有一圆穿。

盘龙形佩(图14),青玉。高4厘米,宽3.35厘米,厚0.4厘米。全沁呈灰白色。玉质较细,微透明。龙体盘曲。光素无纹。龙角处有一圆穿。

盘龙形佩(图15),青玉。直径2.9厘米,孔径0.9厘米,厚0.4厘米。全器受沁呈灰白色。此器物为用以前的玉器改制而成。一面遗留有原来器物部分龙纹主体纹饰。

鱼尾龙形佩(图16),青玉。背面饰线纹。高5.7厘米,长1.9厘米,厚0.3厘米。冰青色,大部受沁呈灰白色与黄白色。器做长条状,鱼形尾,头部有圆穿。正面饰阴线变体龙纹,一端饰龙首,身饰云纹。

玉细腰(图17),青玉。长1.9厘米,直径0.65—1.1厘米。豆青色,大部受沁呈黄白色。扁圆体,两端呈竹节状。

柄形器(图18),青玉。高6.5厘米,直径0.9—1.5厘米。冰青色,大部受沁呈黄白色。扁圆体,断面为椭圆形,平顶,柄部两侧内收,下端略窄。柄部饰一道凸弦纹。

玉管(图19),青玉。高2.3厘米,外径2.2—2.9厘米,孔径3—4厘米。豆青色,大部受沁呈灰白色。两端平齐,一端细,一端粗,中部束腰,中心对钻孔。素面。

缠尾双龙纹玦 4件。大小两对。玉质、形制、纹样相同。皆为青玉。冰青色,局部受沁有棕黄色、黄白色斑点。玉质细腻,半透明。扁平圆体,有缺口,断面长方形。单面饰阴线缠尾双龙纹。

标本1,形体较大。直径4.6厘米,孔径1.6厘米,厚0.4厘米(图20)。

标本2,与标本1为一对,唯器表所饰纹样略有不同,直径4.6厘米,孔径1.6厘米厚0.4厘米(图21)。

标本3,形体较小。直径8.4厘米,孔径1.1厘米,厚0.65厘米(图22)。

标本4,与标本3为一对,直径8.4厘米,孔径1.1厘米,厚0.65厘米(图23)。

从这些玉器中[共23件(套)]可以看出玉器都有不同程度的白沁现象,白沁现象又俗称钙化,是指玉器经过长时间风化作用,在器物表面和缝隙中附着的白色粉末,或生成一层白色松软的包体(闪玉白化后,自身比重会变轻,硬度会降低)。清朝学者对玉器的白化现象研究得比较详细,记录也比较丰富,比如清徐寿基在《玉谱类编》中写道:“玉在土中与物相附久即沁。入其黄者为黄土沁、松香沁,白者为石灰沁,青者为青土沁、铜青沁,绿者为铜绿沁,黑者为水银沁。”民国学者刘子芬在其著作《古玉考》中记载:“玉有软硬二种,皆含有石灰与水银。……又新出土之古玉器,其表面常现白色,如沾粘石灰,然经人盘弄后,体内复生白点 ,如含渣滓然,亦即其本体中所化分之石灰。”对于玉器白化的成因,清代学者认为因为玉器入土年代久远,地里的石灰浸淫于玉器之上,所以形成了玉器白化。而民国学者多认为玉器本体内含有石灰所导致白化。

随着科学技术的发展,现代科技(比如红外光谱仪、X射线衍射仪、激光拉曼光谱仪等)应用于玉器的研究,人们对玉器白化现象有了科学的认识:首先,玉器白化现象是玉器被埋藏进墓葬中后形成的,玉器原有的物理特性部分发生了变化,如色彩、透亮度、硬度等;玉器钙化现象部分原因是钙盐物质的渗透沉积,因此在对玉器进行研究时应注意避开风化区域,对原有玉材的原始面貌的识别和信息提取。器物完全白化的玉器原始材质可通过透射光折射现象进行判断,严重糟朽的玉器本体也可以借鉴同一墓葬出土的其他同类型的玉器进行间接判断。其次,过往的玉器研究也证实了白化玉器受沁部分且有疏松结构的部分已属于脆弱性文物。因此,我们要对这些脆弱的文物进行保护性修复,然后放在适宜环境进行保管。

从肉眼观察可知太子墓出土的这23件(套)玉器受沁程度和受沁特征差别比较大。轻度受沁的玉器可以直接用肉眼辨认出玉的本来颜色,玉器表现出油脂光泽、微透明—半透明的光学特征,中度和重度受沁的玉器本来的玉性特征受到破坏,这些玉器的光泽度、透明度和密度都有不同程度的下降,表现为蜡状—土状光泽、微透明—不透明。对这些出土玉器用红外光谱仪、X射线衍射仪、激光拉曼光谱仪等仪器进行测试,得出结果:这23件(套)玉器中有20件为软玉,这些软玉又分为白玉和青白玉两种;还有2件玉器的测试结果为细砂岩(图2、图3),1件为大理岩(图12)。

玉器白化现象造成了玉器内部的结构疏松,玉器白化呈现点状和片状分布的白化现象(图20、图21、图22),也有的玉器全身呈白化现象(图9中的马蹄形佩饰、图11中的部分兽面、图13),而玉器钙化严重的区域用手摸会掉落粉末状颗粒(图7、图12),这对玉器造成了极大的伤害,因此对白化及钙化严重的玉器应该进行有效的保护,并且对玉器的保存环境也要进行相应的处理,以达到保护玉器的理想效果。玉玦(图23),肉眼观察呈微透明、隐晶质颗粒感致密度不够、受沁呈体状、黄白色沁,肉眼能辨出青白色本色和黄白色沁色。玉管(图1),器身有两条带状沁渗入玉器内部,与其他玉器受沁方向不同,因此整件玉器的透明度和光泽度都很好。用显微镜观察,玉器完好的部分呈青白色透明状,而白色受沁部分为不透明,土黄色受沁部分为半透明。鱼尾龙形玉佩(图16),呈蜡状—土状光泽、不透明,体状受沁,沁色有白色、土黄色和黄褐色,未受沁部分为隐晶质致密的结构,受沁部分因为沁蚀疏松,有颗粒感。鱼尾龙形玉佩未受沁部分为青白色,在透射光下白色沁为半透明—不透明,土黄色沁为半透明,黄褐色沁为不透明。综合上述玉器情况来看,玉器受沁会改变玉石原本的颜色,使其光泽和透明度下降,多种沁色有时会在同一件玉器中表现出来,并且因为埋藏环境或接触物的不同,玉器不同部位受沁蚀的影响程度也不同。对缠尾双龙纹玦(图20、图21、图22、图23)受沁程度进行显微镜观察,沁斑范围和分布与玉器表面的装饰纹饰相一致,说明玉器的表面结构在玉器加工过程中破坏了其表面结构,导致其更容易受沁,在显微镜下,缠尾双龙纹玦(图23)中含有块状青白色物质,应是结晶颗粒较大的透闪石,比周围隐晶质透闪石的受沁程度轻,说明同种物质在相同环境下结晶程度好的受沁程度相对较弱。

对M2011号墓出土玉器进行科学分析结果表明:一是玉器的材质不同,其白化程度不同,白化现象从弱到强依次为透闪石〈蛇纹石〈细砂岩。玉环(图4)属于透闪石,白化现象很少,只有玉环的一边有一些点状的白化斑点,且白化斑點只浮于表面,没有深入玉器本体内。人形佩(图13)属于蛇纹石,玉器晶体中金属阳离子Mg元素已流失很多,使得二氧化硅的占比含量超过了正常值,玉器严重白化,其本体只保留了纤维状的蛇纹石晶体形态。玉管(图12)为大理岩,全部受沁呈灰白色,玉器受沁严重,质地粗糙,用手触摸玉器表面,有粉末状颗粒,并且易脱落。二是玉器材质相同,但其白化程度随着琢玉技艺和工艺的复杂程度而变化。缠尾双龙纹玦(图20、图21、图22、图23)和玉管(图1)都是隐晶质致密青白玉,玉管(图1)由于制作工艺简单,不需要雕刻许多纹饰,表面打磨抛光精细。因此,玉管(图1)的白化现象为沿着玉器玉质内部的绺裂发生沁蚀表现为两条带状沁,与其他玉器沁蚀方向不一样,所以玉器的光亮度和透亮度都比较好。

墓主人的身份高低决定了陪葬用玉与石的比例及玉质的优劣不同,等级越高的墓葬玉器所占的比例越高,软玉的材质和雕工也越好。M2011太子墓所用列鼎为七鼎,属于诸侯级别性质,考古发掘的玉器较大部分为白玉和青白玉质的软玉,也证实主人身份等级较高,同时也说明玉在当时已是等级、权力、礼仪、财富的象征,这和《周礼·考工记·玉人》中记载的等级用玉相符合 。