宋人品词与品人双重评价下的朱敦儒及其词论析

2022-05-25郁玉英覃艳红

郁玉英,覃艳红

(汕头大学 文学院,广东 汕头 515063)

朱敦儒,字希真,号岩壑,河南洛阳人,经历神宗、哲宗、徽宗、钦宗、高宗五朝,作为苏轼与辛弃疾之间最重要的“桥梁”,是两宋时期一位影响深远的词人。他生前即享誉词坛,被誉为“词俊”,身后声名亦隆,其词被称为“希真体”,被辛弃疾、元好问等人所效仿。朱敦儒一生,从洛阳词俊到嘉禾隐者,从富贵疏狂到颠沛流离,从傲视王侯、三拒征召(1)“靖康中,召至京师,将处以学官,敦儒辞曰:‘麋鹿之性,自乐闲旷,爵禄非所愿也。’固辞还山。”建炎元年(1127)五月, “诏举草泽才德之士,预选者命中书策试,授以官。于是淮西部使者言敦儒有文武全才,召之,敦儒又辞” (脱脱《宋史》卷445,中华书局,1977年版,第13141页)。建炎二年二月丁卯张浚宣抚川陕时,曾欲召朱敦儒“奏赴军前计议,敦儒卒不起”(李心传编撰,胡坤点校《建炎以来系年要录》卷68,中华书局,2013年版,第1335页)。到二度出仕(2)据《宋史》本传和《建炎以来系年要录》:绍兴三年(1133)秋,年近53岁的朱敦儒在友人的激励下接受朝廷征召,离开广西北上,经湖南、江西,于绍兴五年(1135)至临安任职,绍兴十六年(1146)因与主战的李光、赵鼎等交好,遭弹劾罢职。绍兴二十五年(1155)被秦桧强起,任鸿胪少卿,桧死,旋罢。,其出处行藏、立身处世、才学品格颇令人为之感叹。从传世资料看,宋人对朱敦儒及其词的复杂接受态度,具有鲜明的时代特色,在品人、品词的双重观照下,有扬有抑,有褒有贬,两宋之际世情时风、世态人心于此亦可见一斑。

1 品人视角下的仰慕、嘲讽、同情

朱敦儒以其才学赢得了宋人的赞叹。不论是其“词俊”(3)楼钥《跋朱岩壑鹤赋及送闾丘使君诗》曰:“承平时,洛中有八俊。陈简斋诗俊。岩壑词俊。富季申文俊。皆一时奇才也。”(《攻愧集》载张元济主编《四部丛刊》)。雅誉的获得,“诗词独步一世”[1]5907的评价,还是诸如刘一止赞其“邃于学而妙于辞”[2]68,范公偁评之“以才豪称”[3]7,周必大称其“诗名藉藉”[4]423,朱熹赞其“笔法高妙”而“精妙醇古”[5],诸多评语足见宋人对朱敦儒才华学问的充分称许。但宋人对朱敦儒一生出处行藏及其彰显的人格风致则表现出了复杂的接受态度,其中有仰慕、有嘲讽、有同情。

1.1 仰慕之情

朱敦儒一生虽两度出仕,但他三次拒绝征召,年轻时“几曾著眼看侯王”,致仕后“淡然心寄水云间”,其风致令人折服。宋人在评价朱敦儒时,不少怀着深深敬意,或赏其人品高洁,或叹其世外风致。

陆游在朱敦儒隐于嘉禾时曾与朋友一起拜访过这位长者。“朱希真居嘉禾,与朋侪诣之,闻笛声自烟波间起,顷之,櫂小舟而至,则与俱归。室中悬琴、筑、阮咸之类,檐间有珍禽,皆目所未睹。室中篮、缶,贮果实脯醢,客至,挑取以奉客。”[6]1131陆游记录下来了这一次拜谒,文辞之间流露出对朱敦儒的钦慕之情。时过境迁,朱敦儒逝世后,晚年的陆游见其手迹时,睹物思人,仍是感慨不已。他的《题吴参议达观堂堂榜盖朱希真所作也仆少亦辱》诗曰:“中原遗老洛川公,鬓须白尽双颊红……公今度世为飞仙,开卷使我神凛然。”[7]539此中追慕之思溢于言外。楼钥在《跋朱岩壑鹤赋及送闾邱使君诗》中说,朱敦儒“始以隐逸召用于朝。而肮脏不偶。终以退休。《鹤赋》之作,其有感于斯耶。使其羽翮一成,岂不能翱翔寥廓,往而不返。犹思以灵药仙经求报主人,爱君之意又见于此”,并言“余生晚,不及见,犹识蕲州史君,淳诚笃实,似古君子,宜岩壑相与之厚也”[8]956。楼钥对朱敦儒的品格之论全是溢美之词,追思之中亦充满仰慕之意。再如李曾伯得朱敦儒嘉禾故地后,作《识岩壑旧隐》一文:

人因地而名,地以人而重。……是山是亭在今为希真先生甘棠地,不盈数丈,一丘一壑,具体而微。后六十余禩归于我,因其故略为之封植其壤,补苴其漏,一毫弗加以饰,志存古也。惟先生以此客寓是邦,脱屐轩冕,萧然如遗世独立,洛川岩壑,皆其旧隐。今洛川不得而见矣,独若壑仅存,其风流笃厚,文章芳润,散在木石间,仿佛尚可想见。……吾从生世后,不得从公于《樵歌》间,然高山仰止,神交心会,对此足以使人尽释鄙怀,二三子敬之勿坏。淳祐丁未孟冬[9]327。

李曾伯在得岩壑之后,又先后作诗《偶得希真岩壑旧隐,正在小圃因赋》以志其情:

高人已逐烟霞去,此地犹余岩壑存。十数小峰缠古蔓,两三老木长盘根。月沉翠柳空梁影,雨洗苍苔带屐痕。留得清风师后进,绝胜金谷忆王孙。

数峰佳致蔼前修,心匠玲珑小更幽。公去我来几传舍,人非物是一虚舟。矗天柳色新条改,垂地藤阴旧迹留。坐对黄花谁领会,犹疑蝴蝶是庄周[10]558-559。

李曾伯,南宋后期主战名臣,作词学辛弃疾,他内心强烈地共振于朱敦儒“脱屣轩冕”、寄情林壑之举,服膺于其潇洒出尘之风致。在朱敦儒死后近70年,李曾伯得其故地,只“略为之封植其壤,补苴其漏,一毫弗加,以饰志存古也”。可见,其对朱敦儒的尊敬之意。而想其“萧然如遗世独立”之风留于草木岩壑间,感慨自己生于朱敦儒逝世之后,不得亲从于《樵歌》间,不禁发出“高山仰止,神交心会,对此足以使人尽释鄙怀”之叹,并作诗云“留得清风师后进,绝胜金谷忆王孙”。李曾伯亦有词《念奴娇》(云胡不喜)、《减字木兰花》(无可不可)、《减字木兰花》(如何则可)皆有朱希真韵,其句如“茅檐高卧,不知春到花底”“净几明窗,乐取闲中日月长”“隐几焚香,对酒一壶书一床”等,深有希真词的遗风。此中钦慕敬佩之情,飘洒于历史时空。

上述诗文中,宋人对褪去功名而逍遥于林泉之间的朱敦儒追慕叹赏之情不可谓不深。在释老思想的支配下,古代文人士大夫在审视人作为自然生命的存在价值时,对个体生命自由的追求是内心深处的渴望。况宋室南渡后,内忧外患,事功之业难成,即便是李纲、韩世忠、向子諲、张元翰等文人志士亦在世事不可为时情归山林云水。宋人对朱敦儒逍遥于林泉之间而超然世外的人格风致产生深度理解和强烈的追慕之意是时代心理使然。

1.2 嘲讽之意

毕竟两度出仕,特别是第二次虽短短不足月,但却是惧于秦桧之威,因而在被世人追捧叹赏的同时,宋人对朱敦儒亦给予了无情的嘲讽。

朱敦儒复起,一时舆论哗然,时“士论少之”(4)“秦桧喜前吏部郎中朱敦儒之才,欲为其子孙模楷。时敦儒已致仕,强之复出。自建炎初鸿胪寺并归礼部,冬十月庚辰,始除敦儒为鸿胪寺少卿。敦儒挂冠复起,士论少之。”(熊克《中兴小纪》卷36,载影印文渊阁《四库全书》本)。。陈振孙编撰《直斋书录解题》在“岩壑老人诗文”条仍有如下记载:“初以遗逸召用,尝为馆职。既挂冠,秦桧之孙壎欲学为诗,起希真为鸿胪少卿,将使教之,惧祸不敢辞。不久秦亡,物论少之。”[11]535可见,非议朱敦儒的折节复仕在南宋中后期形成了强大的舆论,以致朱敦儒身后近百年,仍有“物论少之”之议。又据赵彦卫《云麓漫钞》载:“秦太师十客:施全,刺客;郭知运,逐客;吴益,娇客;朱希真,上客;曹咏,食客;曹冠,门客;康伯可,狎客;又有庄客以及词客;汤鹏举,恶客……朱希真,洛人,以遗逸召,既致仕复出,多记中原事,秦喜之,秦薨复归嘉禾。”[12]277可见,当时朱敦儒甚至直接被纳入秦桧党羽的行列。周必大《二老堂诗话》更详尽记述了朱敦儒当时遭嘲讽的缘由及具体情况:

秦丞相晚用其子某为删定官,欲令希真教秦伯阳作诗,遂落致仕,除鸿胪寺少卿,盖久废之官也。或作诗云:“少室山人久挂冠,不知何事到长安。如今纵插梅花醉,未必王侯著眼看。”盖希真旧尝有《鹧鸪天》云:“我是清都山水郎,天教懒慢带疏狂。曾批给露支风敕,累奏留云借月章。诗万首,醉千场,几曾著眼看侯王。玉楼金殿慵归去,且插梅花醉洛阳。”最脍炙人口,故以此讥之。淳熙间,沅州教授汤岩起刊《诗海遗珠》,所书甚略,而云:“蜀人武横诗也。”未几,秦丞相薨,希真亦遭台评,高宗曰:“此人朕用橐荐以隐逸命官,置在馆阁,岂有始恬退而晚奔竞耶?”[1]5907

入仕之后的朱敦儒处在矛盾境遇。他与主战的李光、赵鼎、李显忠等交好,并因此而遭秦桧党羽汪勃弹劾,而落职的朱敦儒最终却被秦桧强起,被时人纳为“秦桧十客”之一,招致天下人讥讽。高宗皇帝“始恬退而晚奔竞”的贬斥,文人士子“未必王侯著眼看”的嘲弄,从上至下,当宋人从人的社会属性的视角,带着义理名节的文化心态接受朱敦儒时,对于其品格风致,自是多有论其非者。

1.3 同情之论

在各执一词的纷纭世论中,除仰慕、嘲讽之外,对于朱敦儒,宋人亦有以平和心态持同情态度者。

有的从人伦之爱的立场,对朱敦儒晚节之失给予了深深的谅解,如周必大《跋汪季路所藏朱希真帖》:

希真避乱南渡,流落岭海江浙间,德寿皇帝因明槖荐,特召而用之。既挂冠矣,秦丞相擢其子为勅局删定官,希真闲来就养,是时东阁郎君慕其诗名,欲从之游,为修废官,留为鸿胪少卿。希真爱子而畏祸,不能引退。秦薨,例遭论罢。出处固有可议,然亦可悯也[4]309。

周必大赏朱敦儒所书之帖,想其南渡后仕隐行藏,不禁心生同情,从父母爱子之天性解读朱敦儒复仕为鸿胪少卿一事,发出了“出处固有可议,然亦可悯也”的感叹。在《二老堂诗话》“朱希真出处”条中,周必大则更详细地记述了朱敦儒一生行藏出处及所遭受的世人讥讽,如上所述,最后指出:“其实希真老爱其子,而畏避窜逐,不敢不起,识者怜之。”[1]5907言辞之间充满了同情与体谅。

有的从仕隐选择的艰难给予了同情。仕与隐,本是中国古代文人士大夫的出处两端。人生际遇,士人在仕与隐之间往往有不得已者。先弃官场而再仕者,多招人非议。如刘克庄所言:

朱希真旧有词云:“诗万首,醉千场。几曾著眼看侯王,玉京有路终须去,且插梅花住洛阳。”后召用,好事者改云:“如今纵把梅花插,未必侯王著眼看。”放翁自郎官去国,有五言:“从君今看取,死是出门时。”晚以史官召,数月而归。高九万有《过南园诗》云:“早知花木今无主,不把丰碑累放翁。”种放、常秩亦然。凡人晚出皆误,右军至于誓墓。仅能自全[1]8408。

当然,对于朱敦儒晚年再仕,刘克庄亦是深以为非的。他曾裒集朱敦儒诗句,最后就曾感慨朱敦儒“岂非深悔晚出之误与”[1]8453。但同时,他将朱敦儒的复仕与北宋三诏而出后屡退屡觐的种放以及乡居讲经而后出仕的常秩作类比,尤其是他将朱敦儒的选择比照陆游晚年之仕,字里行间其实亦是带着同情的感情色彩。

以上宋人关于朱敦儒出处行藏的评价,不论是仰慕、嘲讽还是同情,均是接受者们融入了个体的人生体验、价值取向、个性气质而做出的评价。以蜀人武横为代表的嘲讽者,是带着义理名节的伦理价值判断而作的批评;周必大的同情之论,融入了深沉的人性之爱,亦与周必大平和圆融的个性相关;而陆游、李曾伯表露的无限倾慕之意更是与其禀性及山水情怀相关。不同的接受主体各赋其性,皆源自他们的个性气质、文化观念所形成的期待视界,由此形成的看似矛盾的评价其实正揭示了对生命理解的复杂性。

2 品词视角下的赞美与肯定

朱敦儒的出处行藏在受到宋人的臧否评论时,作为一位“以诗词独步一世”的“词俊”,他的词受到了宋人更广泛且深层的关注,深刻反映了两宋之交的时代风云、时代心理和文化传统。极具个性的朱敦儒词几乎获得了一致的好评。

2.1 彰显世外高致清风之词最得文士赞赏

《樵歌》,词风或艳或清,或悲或哀,或婉或豪,或俗或雅,姿态多样。朱敦儒词的多样审美风格在宋代品评鉴赏中获得了充分的肯定。其中,引发共鸣而备受称赏者集中于世外高致清风。

首先,文人的评点最直接地展示了宋人对朱敦儒词之世外高致清风的赞赏。黄昇《中兴以来绝妙词选》:“朱希真,名敦儒。博物洽闻,东都名士。南渡初以词章擅名。天资旷远,有神仙风致。”[13]充满了钦慕之意的“天资旷远”“神仙风致”之语即是基于朱敦儒词而论及其人的赞美之辞。朱敦儒《西江月·世事短如春梦》《西江月·日日深杯酒满》以其看透世情的旷达之风及警世之意受到黄昇的肯定,被誉为:“辞浅意深,可以警世之役役于非望之福者。”[13]居洛阳时的咏怀之作《鹧鸪天·我是清都山水郎》也以其蔑视王侯的清风傲骨被周必大誉为“最脍炙人口”[1]5907。可见,该词在当时读者心中引起的强烈共鸣。再如《念奴娇·插天翠柳》《鹊桥仙·溪清水浅》中超尘脱俗的美颇得张端义赞赏,被誉为“如不食烟火人语”“语意奇绝”[14]16;林洪《山家清事》详述“梅花纸帐”词条后,加上按语曰:“梅花纸帐,花,书,香鼎,相映成趣,正是朱敦儒《鹧鸪天》里揣摩的意境:‘道人还了鸳鸯债,纸帐梅花醉梦间。’”[15]此亦可见宋人对朱敦儒词中清雅之美的喜爱。而马廷鸾《题樵歌后》则曰:“《樵歌》者,其隐者之趣乎?……其为歌也,或感情而乐江湖之高,或幽忧而哀风雨之危,岂累累而贯珠,乃乌乌而拊缶。其要在于不失其隐趣而已。”[16]可见,相对朱敦儒词中表现的诸多审美性情感而言,马廷鸾更欣赏的是其“不失其隐趣”。

其次,文人的化用亦可见宋人对朱敦儒词之世外清风的追慕。譬如陆游的词被认为“飘逸高妙者,与陈简斋、朱希真相颉颃”[1]8457,其《鹊桥仙》一词:

一竿风月,一蓑烟雨,家在钓台西住。卖鱼生怕进城门,况肯到、红尘深处。潮生理棹,潮平系缆,潮落浩歌归去。时人错把比严光,我自是、无名渔父[1]2064。

词中“一竿风月,一蓑烟雨”“潮生理棹,潮平系缆,潮落浩歌归去”的渔父和朱敦儒笔下“惯披霜冲雪”“一棹五湖三岛,任船尖儿耍”(《好事近·渔父词》)的渔父如出一辙。而“卖鱼生怕进城门,况到红尘深处”和朱敦儒之“摇首出红尘”(《好事近·渔父词》)“悔到红尘深处”(《如梦令》)的高蹈超世之隐逸情怀并无二致。再看如下化用:

云烟草树。山北山南雨[17]2503。(辛弃疾《清平乐》)→二翁元是一溪云,暂为山北山南雨。(朱敦儒《踏莎行》)

洗雨烘晴,一样春风几样青[17]2431。(辛弃疾《丑奴儿》)→江南人,江北人,一样春风两样情。(朱敦儒《长相思》)

天风浩动,扫残暑、推上一轮圆魄[17]3322。(刘克庄《念奴娇》)→插天翠柳,被何人推上、一轮明月。(朱敦儒《念奴娇》)

不慕飞仙,不贪成佛,不要钻天令[17]3321。(刘克庄《念奴娇》)→也不蕲仙,不佞佛,不学栖栖孔子。(朱敦儒《念奴娇》)

从所化用的词作来看,大都是表达隐逸、超脱之清风的。所谓“读古人诗多,意所喜处,诵忆之久,往往不觉误用为己语”[18]421。这些化用之语最能代表他们内心崇尚。

再有,从南宋文士的追和声中亦见朱敦儒世外之致的影响:

迤逦竹洲中,坐息与、行歌随意。逡巡酒熟,呼唤社中人,花下石,水边亭,醉便颓然睡[17]2038。(吴儆《蓦山溪·效樵歌体》)

寄傲南窗。堪羡渊明滋味长[17]3567。(李曾伯《减字木兰花·丙午和朱希真韵》)

临风一笑,问群芳谁是,真香纯白。独立无朋,算只有、姑射山头仙客。绝艳谁怜,真心自保,邈与尘缘隔。天然殊胜,不关风露冰雪。……争似黄昏闲弄影,清浅一溪霜月[17]2166。(朱熹《念奴娇·用傅安道韵和朱希真梅词韵》)

天地无尘,山河有影,了不遗毫发[17]3607。(方岳《酹江月·和朱希真插天翠柳词韵》)

羡渊明,赞梅花,咏明月,水边花下,持酒而歌,醉倒便睡,这不就是《樵歌》中的世外清风吗?

从后人追和朱敦儒词的情感倾向看,还有一类是书写在山水林泉间化解内心的苦闷之情,如辛弃疾的效朱希真体《念奴娇·赋雨岩》:

近来何处有吾愁,何处还知吾乐。一点凄凉千古意,独倚西风寥廓。并竹寻泉,和云种树,唤作真闲客。此心闲处,不应长藉丘壑。休说往事皆非,而今云是,且把清尊酌。醉里不知谁是我,非月非云非鹤。露冷风高,松梢桂子,醉了还醒却。北窗高卧,莫叫啼鸟惊著[17]2421。

辛弃疾这首词作于罢职闲居带湖时期,其格调和朱敦儒因“与李光交通”而致仕后闲居嘉禾所作隐逸词极为相似。词中主人公“一点凄凉千古意”“醉里不知谁是我”“醉了还醒却”,在与竹、泉、云、鸟、松、桂相伴中宽慰心灵。再看朱敦儒罢后居台州,虽“奈长安不见,刘郎已老,暗伤怀抱”,但亦“闲寻桂子,试听菱歌”(《苏武慢》)。朱、辛之词展现出相同的主人公形象,虽悲愤郁结,但却不失世外高致之风。

以上追和者大多为豪放词人、主战人士,但他们所接受的却是《樵歌》中所体现出来的超拔之怀和隐逸之致。之所以如此,除了释老思想影响外,从心理分析的角度讲,是现实中的抑郁苦闷、理想不得实现的心理压力必须向外转移的结果。《樵歌》中表现出来的超越于世俗之上、于自然山水间怡情自得的风致,其实是他们于艺术世界中所寻求的慰藉心灵的“一剂良药”。

可见,朱敦儒及其词彰显的世外高致清风对宋人产生了广泛的影响,这除了与受释老思想影响下的文化传统相关之外,主要还和宋朝时期的时代文化气候紧密相连。相对于唐人对外在事功的热情,宋人转向对个体内在的思考,更何况南渡之后有如此多的压在士人身上的无奈和苦闷,江南秀美的山水自然成为他们心灵的安慰处。因此,在这期间,一方面士大夫由热衷于追求功名仕进转向追求淡泊雅逸之致,似乎由少年的才气高扬转向成年的思虑深邃,到达了“而今识尽愁滋味,欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋”(辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》)的境界;另一方面,宋代士大夫崇尚韵致,他们赞赏的风神之一即表现为生活艺术化,把超逸当作最高境界,当作一种新的人生道路。因此,宋人对朱敦儒词中彰显的清风高致自是追慕赞叹不已。

2.2 红尘悲歌亦受到宋人广泛关注

除清风逸调之外,朱敦儒词中亦有悲怆、悲凉之音,尤其是南奔期间,悲是朱敦儒词的主要情感基调。在宋人的点评中,朱敦儒创作的悲调之词受到的关注虽然不如其世外雅致清风之词多,但亦有深深感动宋人心灵之后的称赞之语。譬如历南宋亡国之恸的谢枋得在《送史县尹朝京序》云:

朱希真云:“早年京洛识前辈,晚景江湖无故人。难与儿童谈旧事,夜攀庭树数星辰。”予每诵此诗,未始不临风洒泪也[19]。

这是融入了人生遭际之感后的临风洒泪、深入心灵、极具接受的深度。在文学接受的活动中,如果仅仅是眼耳口介入的感知,哪怕是熟诵如流,亦可不能谓深度的接受;唯有接受主体调动了个体的情感与意志,感动了心灵,才可谓深度接受。此处谢枋得记载的是自己被朱敦儒诗中的盛衰之感和迟暮之叹所感动的接受活动。作为词名甚于诗名的朱敦儒,其词中的那些浸润着深沉悲怆的家国之恸的作品受到了点评者的关注。如朱敦儒流落岭南所作的《沙塞子·万里飘零南越》一词便被誉为“不减唐人语”[20]146。建炎年间(1127—1130),朱敦儒流落南方偶遇徽、钦时名妓李师师所作的词《鹧鸪天·解唱阳关别调声》亦进入遗民词人周密的视野,“宣和中,李师师以能歌舞称。……朱希真有诗:‘解唱阳关别调声,前朝惟有李夫人。’即其人也”[21]。周密纪其本事亦表达了一种无言的感慨。

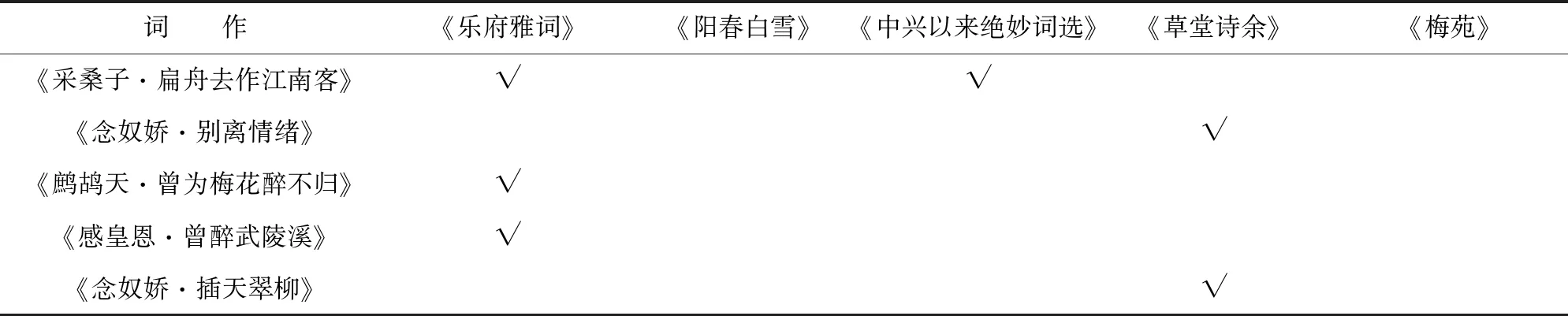

除文人评点之外,选本的流传虽是一种无声的传播方式,但在选家的择汰之间亦见其崇好。与文人评点更多关注朱敦儒词的世外高致清风不同,选家的选择彰显宋人对朱敦儒词另一种审美风格的偏好,见表1。

表1 宋代选本选录朱敦儒词一览表(5)宋代的传世词学选本,有曾慥辑《乐府雅词》、赵闻礼选编《阳春白雪》、黄昇辑《中兴以来绝妙词选》、周密辑《绝妙好词》、南宋书坊所刻《草堂诗余》、黄大舆辑《梅苑》及无名氏《乐府补题》。其中,《乐府补题》专录宋末遗民词人王沂孙、周密等14人的唱和词37首,《绝妙好词》未见著录朱敦儒词,宋本《草堂诗余》今不见传本,此据至正三年(1343)庐陵泰宇堂本《增修笺注妙选群英草堂诗余》而统计。泰宇堂本收录约百位词人的词总计343首。其中,标注“新增”或“新添”者共85首,录朱敦儒词5首,为《孤鸾·天然标格》《念奴娇·插天翠柳》《念奴娇·别离情绪》《绛都春·寒阴渐晓》《西江月·世事短如春梦》,《绛都春·寒阴渐晓》《西江月·世事短如春梦》标注新增,另外3首当据宋本抄录,《绛都春·寒阴渐晓》《孤鸾·天然标格》皆系于无名氏下。

续表

以上选本中,朱敦儒入选了27首词,其中8首词彰显的是“神仙风致”的朱敦儒的生命体验:《鹧鸪天·我是清都山水郞》抒傲视王侯的清疏之怀,《蓦山溪·琼蔬玉蕊》述厌弃官场的归隐之思,《清平乐·人间花少》借咏木樨寓孤傲高洁之志,《念奴娇·插天翠柳》写清空旷远之境,《西江月·世事短如春梦》述勘破世情的隐者之思,《鹧鸪天·检尽历头冬又残》与《西江月·日日深杯酒满》均写归隐山水田园的闲适自得之情,《鹊桥仙·姮娥怕闹》叙看破红尘而遗世独立的情怀;《念奴娇·见梅惊笑》则写“淡然独傲霜雪”而“东风寂寞,可怜谁为攀折”的不遇于时之悲叹,可谓是世外与红尘交织的乐章;除此之外,余下的18首词书写的都是一位多愁善感的红尘才子的人生体验:《清平乐·春寒雨妥》写清明求雨之事,《念奴娇·别离情绪》是一首哀婉的怀人伤春之作,《木兰花慢·折芙蓉弄水》借游仙抒家国之思,有思二帝蒙尘之意,《孤鸾·天然标格》借咏梅而暗寓和羹之志,《鹧鸪天·曾为梅花醉不归》忆昔感今,写晚年词人看破红尘之后近乎绝望的悲叹,《感皇恩·曾醉武陵溪》及《减字木兰花·古人误我》写仕宦时期仍然难以忘却的家国之殇,余下的《采桑子·扁舟去作江南客》《忆秦娥·西江碧》《丑奴儿·一番海角凄凉梦》《醉落魄·海山翠叠》《卜算子·江上见新年》《水龙吟·放船千里凌波去》《鹧鸪天·唱得梨园绝代声》《鹊桥仙·竹西散策》《柳梢青·狂踪怪迹》《减字木兰花·刘郞已老》《相见欢·东风吹尽江梅》11首词书写的是朱敦儒南奔中的颠沛流离之苦、故国山河之恸、物是人非的盛衰之叹、华年流逝的伤时之悲,这18首慨世抒怀之词中除《清平乐·春寒雨妥》《念奴娇·别离情绪》外,其他16首都有关理想志向与家国情怀,当中又有11首作品寄寓着南渡后的故国家园之悲慨。

面对普通读者的选本中,朱敦儒那些传达着宋室南渡后的流离之苦、家国之恸的词在南宋传播最为广泛。相较而言,朱敦儒那些独立于红尘之外而放意于山水之间的词及其所彰显的世外高致清风,却广受文人士大夫的赞赏;而缘自家国巨变、身经乱离苦难沧桑而创作的悲调词,则通过词选这一传播方式在大众读者中获得更广泛的生命力。朱敦儒那些濡染了深沉的悲情的词受到选家钟爱而广泛流传,个中缘由则当如谢枋得所言。神州陆沉、故土沦丧而偏安一隅之殇,金、蒙等北方强敌先后侵扰之痛,朱敦儒这类充满了悲情的抒怀之词,自是因为其与大众读者有着相通的心里体验而被广泛传播。

2.3 充分肯定朱敦儒词的词史地位

从洛阳才子裘马轻狂、诗酒流连的绮丽妍艳之音到南渡士人家国之恸、河山之殇的悲怆忧愤之调,从仕宦时期矛盾的颂歌与悲调的双面书写到致仕归隐的山水清音和勘破世情之作,朱敦儒词的变化是两宋之交词质从娱乐性情向抒情言志转变的典型。朱敦儒的词中带着自传性质的自我化抒情,词中场景及事件的纪实化描写,书写内心情绪时的议论化倾向,丰富和扩大了词的表现手法,上承苏轼的以诗为词的东坡范式,下启辛弃疾以文为词的稼轩词法。朱敦儒的词毫无疑问是苏、辛之间最重要的“桥梁”,在词史上具有重要的意义。宋人汪莘对朱敦儒词的定位评价无疑首次揭示了朱敦儒词的历史地位。汪莘指出:

唐宋以来,词人多矣。其词主乎淫,谓不淫非词也。余谓词何必淫,顾所寓如何耳。余于词所爱喜者三人。盖至东坡而一变,其豪妙之气,隐隐然流出言外,天然绝世,不假振作。二变而为朱希真,多尘外之想,虽杂以微尘,而其清气自不可没。三变而为辛稼轩,乃写其胸中事,尤好称渊明。此词之三变也[22]721。

汪莘,有心系天下之志,但一生未得出仕,游心于儒释道之间。朱敦儒凭借他颇具个性的词作,成了晚唐五代以来最打动汪莘心灵的三大词人之一。汪莘一反晚唐五代以来以词为艳科、小技的词学观,谓“词何必淫”,别具慧眼,对纷繁复杂的词体文学创作,评论一语中的。他不仅称颂苏轼、辛弃疾对宋词的开拓之功,而且还发现了由苏至辛的“桥梁”朱敦儒。“二变而为朱希真”,给朱敦儒的词一个符合词史演进规律的定位性评价。这个评价不仅扩大朱敦儒词在当时的影响,而且千百年后仍然被诸多词学大家所认同。如梁启勋即认为:“计两宋三百二十年间,能超脱时流,飘然独立者,得三人焉。在北宋则有苏东坡。即胡致堂所谓一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,逸怀浩气,超脱尘垢者是也。在北宋与南宋之间则有朱希真。作品多自然意趣,不假修饰而丰韵天成。即汪叔耕所谓多尘外之想者是也。在南宋则有辛稼轩。即周止庵所谓敛雄心,抗高调,变温婉,成悲凉者是也。两宋间有此三君,亦可作词流光宠矣。”[23]2沈曾植、陶尔夫、刘敬圻等在论及朱敦儒的词史地位时亦皆承袭汪莘之论。可见,宋人对朱敦儒词史地位的评价有着深远的影响。

宋人关于朱敦儒的批评性接受、否定性的评价微乎其微,且仅针对词法而发,譬如胡仔评朱敦儒《念奴娇·插天翠柳》云:“凡作诗词,要当如常山之蛇,救首救尾,不可偏也。……‘洗尽凡心,满身清露,冷浸萧萧发。明朝尘世,记取休向人说。’此两句全无意味,收拾得不佳,遂并全篇气索然矣。”[20]175袁文《瓮牖闲评》则评论朱敦儒《鹧鸪天》一词“轻红写遍鸳鸯带,浓绿争倾翡翠卮”时说:“朱希真好作怪字,往往人多笑之。”[24]183而对朱敦儒词之审美特质、词中所折射出来人格风致、词史价值的评价,则均是肯定和赞扬。

3 结语

综上,宋人对朱敦儒受秦桧胁迫而二度出仕表现出的嘲讽,彰显着义理名节作为传统文化在接受批评中的强力影响。靖康乱后,偏安一隅的南宋朝廷先后处于金、蒙的侵扰之下,朱敦儒那些书写乱离苦难的悲调获得更广泛的生命力,毫无疑问这与中原陆沉、故土沦丧的时代心理之殇紧密相连。至于陆游、李曾伯等士人对朱敦儒山水逸致的仰慕,对其那些吟咏山水之词及其彰显的世外之致的高度赞誉,则是两宋之际的时代心理和文化传统共同作用于大众心理的结果。一方面,自先秦老庄时便形成了崇尚自然、乐于皋壤的传统;另一方面,相对唐人外在事功的热情,宋代的时代心理,倾向于内转,宋代士大夫更注重生活的超逸雅致,加之南渡后,面对政事时局的无奈愤懑,心托水云、寄情林壑自然成为士大夫们心灵的安慰。可以说,朱敦儒的出处行藏、词体创作均从不同层面触动了宋人的心灵。从品人的视角看,有仰慕、有嘲讽、有同情;从品词的视角看,更多的是共鸣与称赏。这些不同的评价与选择彰显着读者个体的个性气质、价值观念及其所禀赋的时代思潮、文化传统对文学接受与传播的介入与影响,也彰显了两宋之际的士人崇尚和大众心理。