不同养殖密度大口黑鲈在室内工厂化循环水养殖系统中的生长特性

2022-05-25莫介化李春枝王晓斌卢伟华郑建波罗健民蔡奕琪冯秋宇陈世文

莫介化,李春枝,王晓斌,卢伟华,郑建波,罗健民,蔡奕琪,冯秋宇,陈世文

(东莞市动物疫病预防控制中心,广东东莞 523086)

大口黑鲈(),俗称加州鲈,属鲈形目(Perciformes)鲈亚目(Porcoidei)太阳鱼科(Cehtrachidae)黑鲈属(),原产于北美地区,是一种广温性、耐低氧、肉食性淡水鱼类。20世纪70年代末我国台湾省从国外引进大口黑鲈,1983年人工繁殖成功后引入广东省开展人工养殖,现已成为我国淡水养殖的主要鱼类品种之一。目前,国内大口黑鲈养殖以池塘单养为主,室内工厂化循环水养殖大口黑鲈尚未大面积推广,只见零星报道。有报道开展工厂化循环水培育大口黑鲈苗种的试验。工厂化循环水养殖模式具有可控性强、高密度、质量安全、生长均匀等优点,已在多种水产品养殖中取得一定的应用与经济效益。随着循环水处理技术的进步,专用配合饲料研究成熟化,管理水平专业化,它将是未来最具发展潜力的陆基集约化养殖模式之一,也是水产养殖业转型升级的重要途径;工厂化苗种高密度培育更是未来的发展方向,能解决传统培苗率低的问题。

放养密度是影响鱼类生长性能和养殖产量的重要因子之一,在集约化水产养殖生产中,养殖户为了追求更高的经济效益,通过提升养殖条件增加放养密度提高鱼单位水体产量。但放养密度过高,会增加鱼类对养殖空间和生物饵料的竞争,引起水质变坏和鱼类的胁迫应激,导致养殖鱼类生理功能紊乱、免疫防御功能受损等一系列不良变化,造成鱼类生长速度变慢、发病和死亡,降低成活率。本研究在室内工厂化循环水养殖条件下,全程使用配合饲料进行不同密度大口黑鲈养殖实验,研究了大口黑鲈养殖密度与生长规律的关系,旨在为开展大口黑鲈室内工厂化循环水高密度苗种培育和健康养殖提供参考。

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 实验用鱼

实验用大口黑鲈苗种购于东莞市安禾水产养殖有限公司,已驯化摄食配合饲料,实验鱼数量4 160尾,体长为(6.70±0.64)cm,体质量为(4.38±1.40)g。

1.1.2 实验条件

养殖实验在东莞市动物疫病预防控制中心同沙基地室内工厂化循环水养殖系统内进行,养殖车间占地1 100 m,为钢架结构,配置有可调光遮光帘,降温水帘和风机。循环水养殖系统由养殖桶、回水平衡桶和水处理过滤净化系统组成,配有水质监控、增氧供气、控温、紫外臭氧杀菌等设备。养殖桶直径2.0 m,水深1.0 m。水源使用自来水,符合NY 5051-2001《无公害食品淡水养殖用水水质》标准。

1.2 方法

1.2.1 实验时间

2020年3月19日放苗至2020年8月25日养殖实验结束,时间共160 d。

1.2.2 实验设计

实验开始前对养殖过滤系统、养殖工具进行杀菌消毒,养殖系统循环运行一个月以上。大口黑鲈分别按养成产量25、30、35、40 kg/m(以养成规格400 g/尾及80%成活率计算)放苗,换算成个体尾密度分别为80、96、112、128 ind/m,每个养殖密度设4个平行。

1.2.3 日常管理

日常管理要保障动力设备正常运转,及时捞取病死鱼和清理排出溢流桶内的残饵粪便,登记好每天养殖投喂和病死鱼情况。投喂同一优质品牌饲料,每天早晚各投喂1次,日投喂量为鱼体质量3%~4%,投喂量根据天气、水温及鱼的活动情况作适当调整。室内工厂化循环水养殖以补水为主,及时补充因排污、蒸发而减少了的水量。

每日利用水质监测系统在线监测水温、pH值、氨氮、亚硝酸盐等水质指标,根据水质的变化情况,适当利用水产微生态制剂进行调控。养殖期间水温20.50~29.70 ℃,氨氮0.74~1.07 mg/L,亚硝酸盐0.38~2.12 mg/L,pH7.35~7.62,溶解氧7.68~10.16 mg/L。

1.2.4 取样分析

自实验开始,每隔20 d对鱼体进行体长、体质量的测量,每次随机取样10尾。

1.2.5 指标计算

体质量日增加量(DMG)=(-)(-)

体质量相对增加率(RGRm)=(-)×100%

体质量特定生长率(SGRm)=(ln-ln)/(-)×100%

体长日增长量(DLG)=(-)/(-)

体长相对增长率(RGRL)=(-)×100%

体长特定生长率(SGRL)=(ln-ln)/(-)×100%

成活率(SR)=×100%

饵料系数(FCR)=(-)

式中,、为两次实验时间(d),和为、所对应的体质量(g),和为、所对应的体长(cm),、分别为实验终末、实验初始时鱼尾数(ind),为总投饵量(kg),、分别为实验终末、实验初始时鱼体质量。

1.2.6 数据处理

实验数据用Excel 2003和SPSS 17.0软件进行处理,采用单因素方差分析对各组数据进行显著性分析。对各回归方程进行显著性检验,显著性水平设为0.05,极显著性水平设为0.01。用一次线性函数分析体长与养殖时间的关系,用指数函数分析体质量与养殖时间的关系,用幂函数分析体长与体质量的关系。

2 结果

2.1 不同养殖密度大口黑鲈生长特性

在室内工厂化循环水养殖条件下,不同放养密度的大口黑鲈生长良好,随着日龄的增加,大口黑鲈个体日益增大。从表1可见,4个实验组大口黑鲈初始体质量和体长相同,经过160 d养殖后,个体平均体质量为(225.10±52.55)~(258.20±56.23)g,日均增加量(1.38±0.91)~(1.59±0.99)g,平均体长(23.04±2.09)~(23.85±1.73)cm,日均增长量(0.10±0.03)~(0.11±0.04)cm。D3组的平均体质量和体长均最大,分别为(258.20±56.23)g和(23.85±1.73)cm,其体长、体质量的日均增加量、相对增加率和特定生长率都优于其他三组,但4组间大口黑鲈终末平均体长和平均体质量的生长指标均较为接近,无显著差异。

表1 不同养殖密度下大口黑鲈的生长指标

2.2 不同养殖密度大口黑鲈的成活率与饵料系数

从表2可见,不同养殖密度下,大口黑鲈的平均成活率82.50%~85.63%,D3组最高85.63%,D1组最低82.50%,4组组间成活率差异不显著。平均饵料系数为1.34~1.74,D4组最高1.73,D1组最低1.34,各密度组FCR随放养密度的增大而显著增大,其中D1组与D3组、D1组与D4组和D2组与D4组差异显著,其他组间无显著差异。

表2 不同养殖密度大口黑鲈成活率及饵料系数情况

2.3 不同养殖密度大口黑鲈生长类型

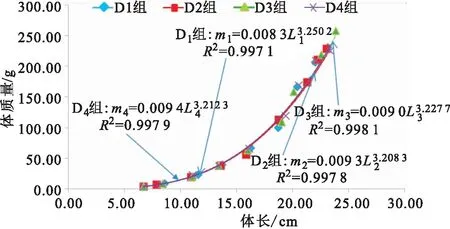

从图1可见,不同养殖密度下,体长()与日龄()之间均呈线性增长关系。从图2可见,不同养殖密度下,体质量()与日龄()之间均呈指数关系。从图3可见,不同养殖密度下,大口黑鲈体质量()与体长()之间均呈良好幂函数关系,各生长方程值接近3,表明在工厂化循环水养殖条件下,不同养殖密度的大口黑鲈生长属于等速生长模型。

图1 不同养殖密度下大口黑鲈体长与日龄的关系图

图2 不同养殖密度下大口黑鲈体质量与日龄的关系图

图3 不同养殖密度下大口黑鲈体质量与体长的关系图

2.4 不同养殖密度大口黑鲈的变异系数

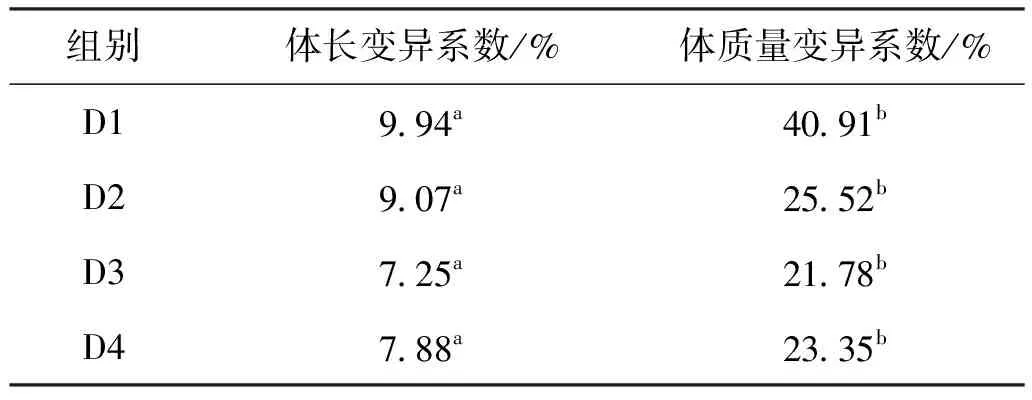

从表3可见:体长与体质量变异系数D1组最大,D3组最小,说明D3组大口黑鲈生长离散小,规格略均匀,但与其它密度组之间无显著性差异。

表3 不同养殖密度大口黑鲈体长、体质量变异系数

3 讨论

3.1 养殖密度对大口黑鲈生长特性的影响

放养密度是一种环境胁迫应激因子,会影响鱼类的神经内分泌活动、生理生化免疫反应变化和生长率、抗病力等,通常情况下,高密度养殖会造成鱼类的生长率降低、饵料转化率低,抗病力降低,最终导致死亡。研究指出,养殖密度过高或过低都会抑制鱼类的生长,养殖密度过高造成鱼类对养殖水体空间、食物资源的争夺更激烈,机体处于应激状态,为了适应拥挤胁迫,鱼类调节自身的生理状况而增加能量消耗,也更易引起水质变坏,进而对鱼类生长、免疫和健康产生不利影响,最终导致鱼类病害发生概率升高,降低鱼类生长和成活率;养殖密度过低也会对一些鱼类的生长不利,这是因为对于群居性鱼类而言,一定密度范围内,密度高有利其社会性集群生活,帮助其更有效地防御敌害,获取食物,可以降低用于维持生存所消耗的能量,更有利于生长。本实验中,室内工厂化循环水系统养殖的大口黑鲈生长性能在各密度组之间无显著性差异,这与王裕玉等研究池塘工程化循环水养殖的大口黑鲈结果相同,也与欧洲鲈()和塞内加尔鳎()的研究结果类似,表明实验设计的养殖密度对大口黑鲈的生长没有影响,这可能与本实验采用室内工厂化循环水养殖,水体经过滤系统处理后,水中pH值、溶氧、氨氮、亚硝酸盐等因子相对稳定,水质良好有关。而倪金金等研究指出池塘工程化循环水系统中养殖密度对大口黑鲈生长性能产生了显著性影响,与长江鲟()、黄姑鱼()、俄罗斯鲟()等的研究结果相类似。不同研究者得出的结论存在差异归结于鱼的种类、生理状态、密度水平、饲料营养、生长阶段及养殖条件和管理水平等不同引起的。

不同养殖密度会影响鱼类群体的生长空间和饵料资源获取率,导致养殖环境中生长资源分配不均,造成生长差异。本研究中,大口黑鲈体长变异系数较小,体质量变异系数较大(表3),D1组体长与体质量变异系数明显大于其余三组(表3),实验结束时,测得最大和最小个体都在D1组,分别是体长26.10 cm和19.40 cm,体质量412 g和98 g,存在生长差异性大的特点。原因是D1组养殖密度小,生长空间较大和获得饵料资源压力较小。这与对刀鲚()2龄鱼的研究结果相似。

3.2 养殖密度对可量性状之间关系的影响

鱼类的体长与体质量关系(=)是研究自然水体渔业生物学和渔业资源评估的重要内容之一,式中为条件因子,为生长因子。求出的生长参数可用于互相推算鱼的体长与体质量以及Beverton-Hlot模型计算产量,通过了解鱼类生长的季节性变化规律,评估鱼类生长环境和营养状况的好坏,判断其生长类型。研究表明,鱼类的幼鱼与成鱼之间、雌雄之间、不同种群之间的b值存在差异,大部分鱼类的值分布在24~395,幼鱼阶段值多小于3,成鱼时值接近或大于3。本试验中,大口黑鲈值分布在3.208 3~3.250 2,与上述研究结果相似,但其并没有随养殖密度的增加而逐步增大,这可能是因为在室内工厂化循环水养殖条件下,养殖密度在阈值范围内,大口黑鲈摄食的配合饲料来源充足,营养均衡,且处于最适生长环境,为生长提供了保障。

在室内工厂化循环水养殖条件下,大口黑鲈的体长与日龄的关系采用一次线性函数拟合,值在0.981 0~0.992 2,直线关系相关性高;体质量与日龄的关系采用指数函数拟合,值在0.946 9~0.964 5,指数关系相关性高。有研究表明,大口黑鲈无论是仔稚幼鱼的体长与日龄的关系采用一次线性函数拟合,与本试验结果相一致;而体质量与日龄的关系则采用幂函数拟合,这可能是幼鱼阶段处于负异速生长,其体长增长快于体质量增长的原因;而韩晓磊等在体质量与日龄的关系表述时采用指数函数拟合,表达式却是幂函数,故暂不能分析其研究结果与本实验出现差异的原因。

3.3 放养密度对饵料系数和成活率的影响

研究表明,鱼类的摄食活动和成活率与养殖密度有相关性,庄平等的研究指出史氏鲟()稚鱼的生长效率、特定生长率和日增重都随密度的增大而降低 ,而饵料转化率和净增重随密度的增大而增大;吴江泉等研究养殖密度对条石鲷生长影响时发现,随着养殖密度增大,条石鲷的增长率下降,饵料系数升高;马爱军等研究养殖密度对大菱鲆影响也发现饲料转化率与密度呈负相关,高养殖密度抑制了大菱鲆的生长,也增加了饲料系数;区又君等的研究表明,鲻()仔鱼的生长差异随着鱼体生长和饲养密度的增大而更加显著,在保证生物饵料充足的条件下,差异仍然存在,认为是由生存空间的竞争所引起;WAFA等研究发现,美洲红点鲑()的个体摄食量随着养殖密度的增加而降低。目前我国大口黑鲈池塘专养全程投喂配合饲料模式(包括池塘工程化养殖模式)FCR在1.1~1.5,在池塘养殖模式下,水体中有枝角类、桡足类、摇蚊幼虫、小鱼和小虾等天然饵料,适合不同生长阶段大口黑鲈口径,由于天然饵料的适口性和偏好性会减少大口黑鲈摄食配合饲料的几率,而室内工厂化循环水没有任何生物饵料,这可能是造成本实验大口黑鲈FCR偏高的原因之一。另外在室内工厂化循环水养殖小水体中,随着放养密度的增加,鱼类对水体空间和饲料的争夺更为激烈,为了避让互相攻击、调节生理状况和免疫功能,通过增加饵料的消耗转化成更多的能量供鱼类自我调控,从而降低鱼类生长率和成活率。

IGUCHI等研究认为不同鱼类的养殖密度都有一个阈值,在阈值密度范围内,不影响鱼类成活率,当密度超过阈值后,死亡率随着养殖密度升高而升高。本研究设计的密度比前人的研究试验略高,大口黑鲈的平均成活率在82.50%~85.63%,各组间差异不显著(>0.05),高于传统池塘单养68%~73%的存活率,与大口黑鲈跑道养殖的存活率相近。结果表明实验设计的养殖密度在大口黑鲈的阈值密度内,对成活率没有影响,也可能与本实验采取室内工厂化循环水养殖保持了良好的水环境有关。本研究所设计的密度水平少、梯级差小,未能发现循环水大口黑鲈的阈值,不能全面反映养殖密度对大口黑鲈成活率的影响,还有待今后进一步的深入研究。