特大城市居民的地位认同偏差与公益活动参与

2022-05-24张文宏袁佳黎

张文宏,袁佳黎,刘 飞

(上海大学 社会学院,上海 200444)

一、引言

党的十九届四中全会提出要“重视发挥第三次分配作用,发展慈善等社会公益事业”,这是党中央首次明确以第三次分配作为收入分配制度体系的重要组成,并确立慈善等公益事业在我国经济和社会发展中的重要地位,也是继2016年《慈善法》颁布实施后,进一步释放出新时代党和国家大力发展公益慈善事业、对收入分配格局进行调整的重大信号。随后,慈善捐赠引起学界的广泛关注与热烈讨论,研究内容包括慈善捐赠的内涵、发生、类型、参与程度和持续性等多个方面(1)杨永娇, 史宇婷, 张东:《个体慈善捐赠行为的代际效应——中国慈善捐赠本土研究的新探索》,《社会学研究》,2019年第1期。。但公益事业除了经济层面的慈善捐赠之外,还应包括积极参与志愿服务、爱心探访、环境保护等更广泛的公益活动,目前囿于数据限制对于该议题的实证研究相对不足。因此,本研究将进一步扩展以往慈善公益的分析维度,从社会分层视角出发,更具体地考察中国民众多样化公益活动参与情况的阶层差异,在关注客观与主观双重维度的社会地位基础上,进一步分析主观地位认同与客观社会地位的不一致对公益活动参与的影响,从而完善与丰富社会分层视角下中国公众慈善公益活动参与研究。

西方关于慈善公益的实证研究从20世纪50年代兴起,经济学、心理学、社会学等不同学科均著述颇丰(2)经济学视角主要基于理性人假设,假定慈善捐赠成本是影响行为的重要因素;心理学视角主要关注个体的心理因素,如利他性、亲社会价值取向等对慈善捐赠的影响;社会学视角则主要基于社会分层视角,即关注社会经济地位、社会资本等对慈善捐赠的影响。。既有相关研究主要聚焦于捐赠行为,基于社会分层视角,大部分研究发现公众的客观社会地位与慈善捐赠之间呈正向关系(3)Martin Korndörfer, Boris Egloff, Stefan C. Schmukle, A Large-Scale Test of the Effect of Social Class on Prosocial Behavior, PLoS ONE,Vol.10, No.7, 2015, e0133193; Suja S. Rajan, George H, Pink and William H. Dow. Sociodemographic and Personality Characteristics of Canadian Donors Contributing to International Charity, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.38, No.3, 2009, pp.413-440.;而主观地位认同研究却发现了与之相悖的结论,大部分研究发现其与慈善捐赠之间的负向关系(4)Paul K. Piff, Michael W. Kraus, Stéphane Cté, Bonnie Hayden Cheng, Dacher Keltner, Having Less, Giving More: The Influence of Social Class on Prosocial Behavior, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.99, No.5, 2010, pp.771-784; Ana Guinote, Ioanna Cotzia, Sanpreet Sandhu, Pramlla Siwa, Social Status Modulates Prosocial Behavior and Egalitarianism in Preschool Children and Adults, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.112,No.2,2015,pp.731-736.。因此,在以往研究中,主、客观社会地位与民众慈善捐赠的作用方向未能达成一致,而这种正向关系与负向关系恰恰反映了资源消耗理论和社会认知理论之间的争辩。国内学者同样基于社会分层的视角对慈善捐赠进行研究,发现不仅个体收入的增加导致捐赠额度相应增加(5)刘凤芹, 卢玮静:《社会经济地位对慈善捐款行为的影响》,《北京师范大学学报》(社会科学版),2013年第3期。,家庭收入的改善同样可以显著提高家庭捐赠的参与(6)朱健刚, 刘艺非, 胡小军:《中国家庭捐赠现状整体分析——基于家庭禀赋与社会结构的解释》,《学术研究》,2017年第10期。与绝对捐赠额度(7)朱健刚, 刘艺非:《中国城镇家庭收入与慈善捐赠》,《学术研究》,2020年第1期。。但国内有关慈善公益的研究起步较晚,公开发表的文献中鲜有研究将主观地位认同的作用考虑在内,且对公众多样化公益活动参与的关注不足。那么,令我们感兴趣的是,中国公众的主观与客观的社会地位分别对其公益活动参与有怎样的影响,两者在作用方向上是否存在不一致的情况?如果存在,该如何理解这种现象?在社会分层研究传统中,地位认同偏差即客观与主观双重维度的社会地位的不一致,通常能够有效解释不同阶层公众的社会心态和社会行为(8)Benjamin Sosnaud, David Brady, Steven M. Frenk, Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections, Social Problems, Vol.60, No.1,2013,pp.81-99; Young Choi, Jae-Hyun Kim, Eun-Cheol Park, The Impact of Differences between Subjective and Objective Social Class on Life Satisfaction among the Korean Population in Early Old Age: Analysis of Korean Longitudinal Study on Aging, Archives of Gerontology and Geriatrics, Vol.67, 2016, pp.98-105; Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Imagining Class: A Study into Material Social Class Position, Subjective Identification, and Voting Behavior across Europe, Social Science Research, Vol.70, 2018, pp.71-89; Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Mind over Matter. The Impact of Subjective Social Status on Health Outcomes and Health Behaviors, PLoS ONE, Vol.13, No.9, 2018, e0202489.,这或许能为我们回答上述问题提供一种新的思路。

公众主观认同的阶层地位低于、等于或高于其客观社会地位时,分别对应了地位认同偏差的三种类型:“下偏型”“一致型”和“上偏型”(9)范晓光, 陈云松:《中国城乡居民的地位认同偏差》,《社会学研究》,2015年第4期。,且这种主、客社会地位的不一致在不同国家的公众中普遍存在。学者们对地位认同偏差形成机制提出了三种理论解释:职业、教育和收入的地位不一致性、多群体身份认同程度的差异以及社会流动的作用。但是更能引起学者们兴趣的则是考察地位认同偏差与一系列社会后果之间的关系,如政治偏好、生活满意度、健康、预期寿命等,大多研究表明地位认同偏差比单一的主、客观社会地位能够更准确地预测民众的社会选择与行为模式。由此,作为探索性分析,本文尝试将地位认同偏差引入中国民众公益行为研究中,通过剖析中国公众的主观与客观双重维度社会地位对公益活动参与的作用机理,从而更准确地定位公益行为的实施主体。公益事业发展水平通常与区域经济发展水平密切相关,第五届中国城市公益慈善指数显示,北上广深等特大城市的综合指数位居全国前列(10)中国慈善联合会:《中国善城大会在广州召开 第五届中国城市公益慈善指数揭晓》, http://www.charityalliance.org.cn/news/11868.jhtml,访问日期2022年3月15日。。因此,本文将研究对象聚焦于特大城市居民,利用2019年度新时代特大城市居民生活状况调查数据,对中国特大城市居民多样化的公益活动参与现状进行分析。

二、文献综述

(一)客观社会地位、主观地位认同与公益活动参与

客观社会地位和主观地位认同是衡量社会阶层分化的两个核心维度。客观社会地位通常由职业、教育、收入等客观指标进行测度,主观地位认同则指的是“居于一定社会阶层地位的个人对社会不平等状况及其自身所处的社会经济地位的主观意识、评价和感受”(11)刘欣:《转型期中国大陆城市居民的阶层意识》,《社会学研究》,2001年第3期。。在社会分层研究中,学者发现客观社会地位与主观地位认同均能够对个体的行为方式、价值观念或社会心态产生显著影响(12)仇立平:《职业地位:社会分层的指示器——上海社会结构与社会分层研究》,《社会学研究》,2001年第3期;闰丙金:《收入、社会阶层认同与主观幸福感》,《统计研究》,2012年第10期;王俊秀:《不同主观社会阶层的社会心态》,《江苏社会科学》,2018年第1期。。一般而言,主观地位认同在“结构位置与社会性后果”之间起到中介桥梁的作用(13)秦广强:《社会分层研究:客观与主观的双重维度》,《理论导刊》,2016年第9期。,一些研究甚至发现主观地位认同比客观社会地位能够更好地预测人们的健康状况(14)Jenny M. Cundiff, Karen A. Matthews, Is Subjective Social Status a Unique Correlate of Physical Health: A Meta-Analysis, Health Psychology, Vol.36, No.12, 2017, pp.1109-1125.、社会政治态度(15)张海东, 刘晓曈:《我国居民地位认同偏移对社会政治态度的影响——基于CGSS2010的实证分析》,《福建论坛》(人文社会科学版),2019年第9期。与政治投票(16)Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Imagining Class: A Study into Material Social Class Position, Subjective Identification, and Voting Behavior across Europe, Social Science Research, Vol.70, 2018, pp.71-89.等。因此,基于主观和客观的双重维度的分析已成为此类研究的必要环节。

在传统的社会分层视角下进行的慈善公益活动研究,主要基于资源消耗理论来考察个体客观社会地位的作用,该理论可以有效解释社会地位与慈善捐赠、助人行为之间的正向关系(17)慈善捐赠本也属于助人行为,此处分开强调是由于慈善捐赠研究主要集中在经济学、社会学等学科的研究中,而本文中的“助人行为”是指心理学当中亲社会行为的相关研究,该类研究通常将慷慨、助人等概念作为测量指标。。无论慈善捐赠还是其他类型的公益活动,都是一种消耗自身资源使他人受益的行为。社会地位较低者受限于自身资源的相对匮乏,随着利他成本的增加,他们的助人行为也会减少(18)John F. Dovidio, Jane Allyn Piliavin, David A. Schroeder, Louis A. Penner, The Social Psychology of Prosocial Behavior, London: Psychology Press, 2012, pp.65-105.;反之,对于客观社会地位较高者而言,他们自身资源更加丰富,能够为其慈善捐赠、助人行为提供物质保障,此外,他们的工作自主权更高(19)John Wilson, Marc A. Musick, Work and Volunteering: The Long Arm of the Job, Social Forces, Vol.76, No.1, 1997, pp.251-272.,拥有更充裕的时间资源关注或参与公益活动。经济与时间资源拥有量的不同导致了高、低社会地位群体在慈善捐赠、助人行为方面的差异。

基于美国、德国、加拿大等多个国家的大型调查数据、政府部门数据的分析发现,由于社会成员在收入、教育、职业等方面存在明显分化,他们的慈善捐赠、助人行为也呈现出显著的结构性差异:相较于弱势地位者,客观社会地位较高者的慈善捐赠额度更高,更积极参与志愿服务活动(20)Martin Korndörfer, Boris Egloff, Stefan C. Schmukle, A Large-Scale Test of the Effect of Social Class on Prosocial Behavior, PLoS ONE, Vol.10, No.7, 2015, e0133193; Russell N. James, Deanna L. Sharpe, The Nature and Causes of the U-shaped Charitable Giving Profile, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.36, No.2, 2007, pp.218-238; Rose Gittell, Edinaldo Tebaldi, Charitable Giving: Factors Influencing Giving in U.S. States, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.35, No.4, 2006, pp.721-736; Suja S. Rajan, George H, Pink and William H. Dow. Sociodemographic and Personality Characteristics of Canadian Donors Contributing to International Charity, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.38, No.3, 2009, pp.413-440.。国内为数不多的研究也获得了一致的结果,基于全国性调查数据发现,民众客观社会地位与慈善捐赠呈线性正向关系(21)朱健刚, 刘艺非:《中国城镇家庭收入与慈善捐赠》,《学术研究》,2020年第1期;朱健刚, 刘艺非, 胡小军:《中国家庭捐赠现状整体分析——基于家庭禀赋与社会结构的解释》,《学术研究》,2017年第10期。。与上述研究结果不同,也有少部分研究发现,与客观社会地位较高者相比,地位较低的群体更加慷慨(22)Paul K. Piff, Michael W. Kraus, Stéphane Cté, Bonnie Hayden Cheng, Dacher Keltner, Having Less, Giving More: The Influence of Social Class on Prosocial Behavior, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.99, No.5, 2010, pp.771-784.、富有同情心、乐于帮助他人(23)Jennifer E. Stellar, Vida M. Manzo, Michael W. Kraus, Dacher Keltner, Class and Compassion: Socioeconomic Factors Predict Responses to Suffering, Emotion, Vol.12, No.3, 2012, pp.449-459.。

以往关于客观社会地位与慈善公益参与的研究中存在相悖的结论,是否是因为忽视了某一重要机制才导致的呢?有学者基于社会认知理论指出了主观地位认同的重要性。该理论强调,主观社会地位较低者具有情境主义的认知倾向,在频繁的社会互动过程中,对于周围的环境和他人的关注度和敏感性更高(24)Dacher Keltner, Aleksandr Kogan, Paul K. Piff, Sarina R. Saturn, The Sociocultural Appraisals, Values, and Emotions (SAVE) Framework of Prosociality: Core Processes from Gene to Meme, Annual Review of Psychology, Vol.65, No.1, 2014, pp.425-460.;而主观社会地位较高者则认为自己在面对社会威胁时有更强的控制力与影响力,具有唯我主义的认知倾向,更加注重自身的目标、动机和情绪而非社会外部环境(25)Michael W. Kraus, Jacinth J. X. Tan, Melanie B. Tannenbaum, The Social Ladder: A Rank-Based Perspective on Social Class, Psychological Inquiry, Vol.24, No.2, 2013, pp.81-96; Igor Grossmann, Michael E. W. Varnum, Social Class, Culture, and Cognition, Social Psychological and Personality Science, Vol.2, No.1, 2011, pp.81-89; Michael W. Kraus, Pael K. Piff, Dodolfo Mendoza-Denton, Michelle L. Rheinschmidt, Dacter Keltner, Social Class, Solipsism, and Contextualism: How the Rich are Different from the Poor, Psychological Review, Vol.119, No.3, 2012, pp.546-572.。正是高、低社会地位群体对社会环境和其他社会成员的认知不同,导致了他们差异化的慈善捐赠、助人行为模式。大量研究表明,主观地位认同与慈善捐赠、助人行为之间的确存在着负向关系。主观地位认同较低者具有更高的亲社会性(26)Ana Guinote, Ioanna Cotzia, Sanpreet Sandhu, Pramlla Siwa, Social Status Modulates Prosocial Behavior and Egalitarianism in Preschool Children and Adults, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.112, No.2, 2015, pp.731-736.,表现得更加仁慈、慷慨,认为个人应捐赠更高比例的收入给慈善机构,也更愿意信任和帮助他人(27)Paul K. Piff, Michael W. Kraus, Stéphane Cté, Bonnie Hayden Cheng, Dacher Keltner, Having Less, Giving More: The Influence of Social Class on Prosocial Behavior, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.99, No.5, 2010, pp.771-784.。该现象在个体的儿童期就能有所发现,低阶层家庭中的儿童在独裁者博弈游戏中表现得更加慷慨,更愿意释放善意、帮助他人(28)Ana Guinote, Ioanna Cotzia, Sanpreet Sandhu, Pramlla Siwa, Social Status Modulates Prosocial Behavior and Egalitarianism in Preschool Children and Adults, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol.112, No.2, 2015, pp.731-736.。

既往绝大部分研究发现个体的客观社会地位与慈善捐赠、助人行为呈正向关系,少部分研究结果则与之相悖,那么,我们可以合理推测,客观社会地位与慈善捐赠、助人行为之所以呈现负向关系,实际上是由个体主观地位认同的作用所致。事实上,由客观社会地位与主观地位认同不一致形成的地位认同偏差,通常反映了在客观社会地位作用的基础上,由主观地位认同带来的增益或损失,它能够更好地预测人们的健康状况、社会政治态度与政治投票等,这为分析主观、客观社会地位与公益活动参与关系提供了一种新的研究思路。

(二)地位认同偏差的研究现状

地位认同偏差,是指个体所处的客观社会地位与其主观地位认同的不一致程度,“它的基础不仅仅限于经济利益的差别,还可以建立在其他各种形式的生活机遇不平等分配程度和对此的主观感受等基础之上”(29)范晓光, 陈云松:《中国城乡居民的地位认同偏差》,《社会学研究》,2015年第4期。。一般认为民众的地位认同偏差在不同国家都是普遍存在的。例如,学者基于美国社会的研究发现,民众无论其客观社会地位高低,在主观上都倾向认为自己属于中产阶层(30)Joseph A. Kahl, James A. Davis, A Comparison of Indexes of Socio-Economic Status, American Sociological Review, Vol.20, No.3, 1955, pp.317-325; Stephen Adair, Immeasurable Differences: A Critique of the Measures of Class and Status Used in the General Social Survey, Humanity and Society, Vol.25, No.1, 2001, pp.57-83; M.D.R. Evans, Jonathan Kelley, Subjective Social Locations: Data from 21 Nations, International Journal of Public Opinion Research, Vol.16, No.1, 2004, pp.3-38.,显然,其中不可避免地存在着认同的向上偏差或向下偏差(31)Benjamin Sosnaud, David Brady, Steven M. Frenk, Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections, Social Problems, Vol.60, No.1, 2013, pp.81-99.。国内学者也在该领域进行了积极的探索,不管是依据某一地区,还是全国性的调查数据,都证明地位认同偏差在我国同样存在(32)雷开春:《白领新移民的地位认同偏移及其原因分析》,《青年研究》,2009年第4期;韩钰, 仇立平:《中国城市居民阶层地位认同偏移研究》,《社会发展研究》,2015年第1期。。范晓光、陈云松基于2003—2012年间的调查数据分析发现,超半数的中国城镇居民会低估其客观社会地位,并且地位认同偏差状况具有长期稳定性(33)范晓光, 陈云松:《中国城乡居民的地位认同偏差》,《社会学研究》,2015年第4期。。

对于地位认同偏差产生的原因,学术界主要有三种理论解释:(1)职业、教育和收入的地位不一致性。当人们的职业、教育和收入等表征个体社会地位的指标之间存在不一致时,会模糊个体对自身社会地位的判断(34)Robert W. Hodge, Donald J. Treiman, Class Identification in the United States, American Journal of Sociology, Vol.73, No.5, 1968, pp.535-547; Michael Hout, How Class Works: Objective and Subjective Aspects of Class Since the 1970s, Social Class: How Does It Work, 2008, pp.25-64.。(2)多群体身份认同程度的差异。在同一群体中处于不同位置的个体对群体的认同程度存在差异,处于边缘位置的个体将更加关注自身在该群体中的身份(35)H. Robert Outten, Michael T. Schmitt, Donna M. Garcia, Nyla R, Branscombe, Coping Options: Missing Links between Minority Group Identification and Psychological Well-Being, Applied Psychology: An International Review, Vol.58, No.1, 2009, pp.146-170; Michael T. Schmitt, Russell Spears, Nyla R. Branscombe, Constructing A Minority Group Identity Out of Shared Rejection: The Case of International Students, European journal of social psychology, Vol.33, No.1, 2003, pp.1-12.、遵守该群体的规范与价值观念(36)P. Niels Christensen, Hank Rothgerber, Wendy Wood, David C. Matz, Social Norms and Identity Relevance: A Motivational Approach to Normative Behavior, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.30, No.10, 2004, pp.1295-1309; Leonie Huddy, Nadia Khatib, American Patriotism, National Identity, and Political Involvement, American Journal of Political Science, Vol.51, No.1, 2007, pp.63-77.。同时,个体往往置身于多个群体之中,当个体尤为关注的群体规范与其所属的其他群体规范发生冲突时,地位认同不一致的情况就可能发生。(3)社会流动的作用。社会流动前后不同的境遇、感受将导致个体比未有流动经历的个体更容易产生对地位认同的偏差(37)Erik Olin Wright, Kwang-Yeong Shin, Temporality and Class Analysis: A Comparative Study of the Effects of Class Trajectory and Class Structure on Class Consciousness in Sweden and the United States, Sociological Theory, Vol.6, No.1, 1988, pp.58-84.,且惯习是相对稳定持久的(38)Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge: Harvard University Press, 1984, p.178.,儿童时期的惯习能够对个体成年后感知社会地位的方式继续发挥作用,因此流动的经历无论发生在儿童时期还是成年后均有可能导致出现认同偏差的状况。

由于地位认同偏差存在的普遍性,我们在解释人们的社会心态和行为偏好时,若仅考察客观社会地位或主观地位认同都将存在各自的局限性。因此,在社会分层研究中,学者们逐渐将研究兴趣转向地位认同偏差对社会性后果的影响,涉及政治偏好、生活满意度、健康、预期寿命等诸多议题。开创性的研究始于索斯诺等人对美国民众政党偏好的探索,基于民众客观社会地位与主观地位认同的不一致构建了地位认同的“上偏型”“一致型”和“下偏型”,评估与政治投票的关系,结果显示主观地位认同向上偏差的人更有可能投票给共和党,尽管这一结论在控制了种族与收入之后变得不再显著(39)Benjamin Sosnaud, David Brady, Steven M. Frenk, Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections, Social Problems, Vol.60, No.1, 2013, pp.81-99.。胡格等人则评估了欧洲民众在客观地位与主观认同不一致时的政党偏好,通过对欧洲选举数据的分析发现,地位认同向上偏差者更倾向支持右派政党,向下偏差者更倾向支持左派政党(40)Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Imagining Class: A Study into Material Social Class Position, Subjective Identification, and Voting Behavior across Europe, Social Science Research, Vol.70, 2018, pp.71-89.。对韩国民众生活满意度的研究发现,与主、客观地位一致者相比,地位认同向下偏差的老年群体的生活满意度更低(41)Young Choi, Jae-Hyun Kim, Eun-Cheol Park, The Impact of Differences between Subjective and Objective Social Class on Life Satisfaction among the Korean Population in Early Old Age: Analysis of Korean Longitudinal Study on Aging, Archives of Gerontology and Geriatrics, Vol.67, 2016, pp.98-105.。在有关健康的研究中,胡格等人基于英国的调查数据发现,相比地位认同呈一致型的高阶层社会成员而言,无论个体位于工人阶层还是其他更高阶层,一旦低估自身社会地位,就会具有更不健康的生活方式(42)Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Mind over Matter. The Impact of Subjective Social Status on Health Outcomes and Health Behaviors, PLoS ONE, Vol.13, No.9, 2018, e0202489.。国内使用地位认同偏差解释人们行为或态度差异的研究相对较少,刘欣和胡安宁通过对CGSS2006数据的分析发现,当个体自我感知的社会地位低于其客观职业地位时,其公平感更低,反之则更高(43)刘欣, 胡安宁:《中国公众的收入公平感:一种新制度主义社会学的解释》,《社会》,2016年第4期。。张海东和刘晓曈进一步将地位认同偏差的社会性后果研究扩展至社会政治态度,他们发现,地位认同向上偏差者更可能表现出积极的社会政治态度,向下偏差者则更为消极(44)张海东, 刘晓曈:《我国居民地位认同偏移对社会政治态度的影响——基于CGSS2010的实证分析》,《福建论坛》(人文社会科学版),2019年第9期。。

综上,通过对地位认同偏差存在的普遍性、原因及其社会性后果的梳理,可以发现,由客观社会地位与主观地位认同形成的地位认同偏差,可以帮助我们更好地理解不同阶层地位的社会成员之间的态度和行为差异。因此,在以往慈善捐赠、助人行为等研究的基础上,如果尝试连接主观与客观双重维度的社会地位,将地位认同偏差引入慈善公益研究,能够帮助我们更好地理解当前中国民众社会地位对其慈善公益参与影响的理论机制。

(三)地位认同偏差与公益活动参与

在社会心态、健康等研究领域中,学者们对地位认同偏差作用的分析,实际上是通过强调主观地位认同带来的独立效应,来弥补客观社会地位解释力的不足。换言之,地位认同偏差中的“向上偏差”和“向下偏差”分别反映的是,在客观社会地位作用效应的基础上,主观地位认同作用导致的增益或损失。与客观社会地位一样,主观地位认同同样通过有意识与无意识两种途径作用于个体的行为与观念(45)Lorenzo D’ Hooge, Mind Over Matter: Causes and Consequences of Class Discordance, Tilburg University, 2019.。一方面,遵循韦伯对文化的看法(46)[德]马克思·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,苏国勋,覃方明,赵立玮,秦明瑞译, 北京:社会科学文献出版社,2010年版,第25-46页。,那些认为自己属于某个特定阶层的个体受到物质环境以及价值观念的驱使,通常有意识地做出促进自身利益的决定;另一方面,阶层的群体身份可能是一种社会事实的存在(47)Durkheim Emile, The Rules of Sociological Method, New York: The Free Press, 1982, pp.50-59.,能够对个体施加无意识的影响。

社会认同理论指出地位认同具有社会认同的特征,“个体认识到他(或她)属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义”(48)Tajfel Henri, Social Identity and Intergroup Behavior, Social Science Information, Vol.13, No.2, 1974, pp.65-93.。人们总是在争取着积极的社会认同,这一过程来源于将自身所属群体与其他群体进行的有利比较。也就是说,个体通常对自身所属群体持有积极的评估,对其他群体带有消极的评价(49)John C. Turner, Social Comparison and Social Identity: Some Prospects for Intergroup Behavior, European Journal of Social Psychology, Vol.5, No.1, 1975, pp.5-34.。在社会认同理论基础上发展的自我归类理论(50)John C. Turner, Social Categorization and the Self-Concept: A Social Cognitive Theory of Group Behavior, Advances in Group Processes: Theory and Research, Vol.2, No.2, 1985, pp.71-121.,其中的去个性化效应进一步提出,在群体之中的个体,并没有完全失去自我,而是对群体从较低水平的认同转移到较高水平的认同,从而进一步强化了社会认同,使个体的行为更加符合群体规范(51)John C. Turner, Katherine J Reynolds, S. Alexander Haslam, Kristine E. Veenstra, Reconceptualizing Personality: Producing Individuality by Defining the Personal Self, in Individuality and the Group: Advances in Social Identity, T. Postmes, J.Jetten(ed), Sage Publications, 2006, pp.11-36.。社会认同理论和自我归类理论都表明,个体如果认同于某个阶层,就会更加遵守该阶层的行为规范与价值观念(52)P. Niels Christensen, Hank Rothgerber, Wendy Wood, David C. Matz, Social Norms and Identity Relevance: A Motivational Approach to Normative Behavior, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.30, No.10, 2004, pp.1295-1309; Leonie Huddy, Nadia Khatib, American Patriotism, National Identity, and Political Involvement, American Journal of Political Science, Vol.51, No.1, 2007, pp.63-77.。

在此基础上,托马斯定理进一步阐述了主观地位认同如何作用于个体的观念与行为,“如果人们把情境当作是真实的,那么其结果也将成为真实的”(53)Williams I. Thomas, D. S. T. Thomas, The Child in America: Behavior Problems and Programs, New York: Alfred A. Knopf, 1928, pp.571-572.。即除了情境的客观方面,人们在主观上对某一情境的认识,都将影响客观上的行为后果。当人们在主观上认同某一社会阶层时,就会自然表现出与该阶层的规范或价值观念相一致的行为。遵循这一逻辑,就更易于理解不同客观社会地位的民众在发生地位认同偏差后的社会心态与行为模式。

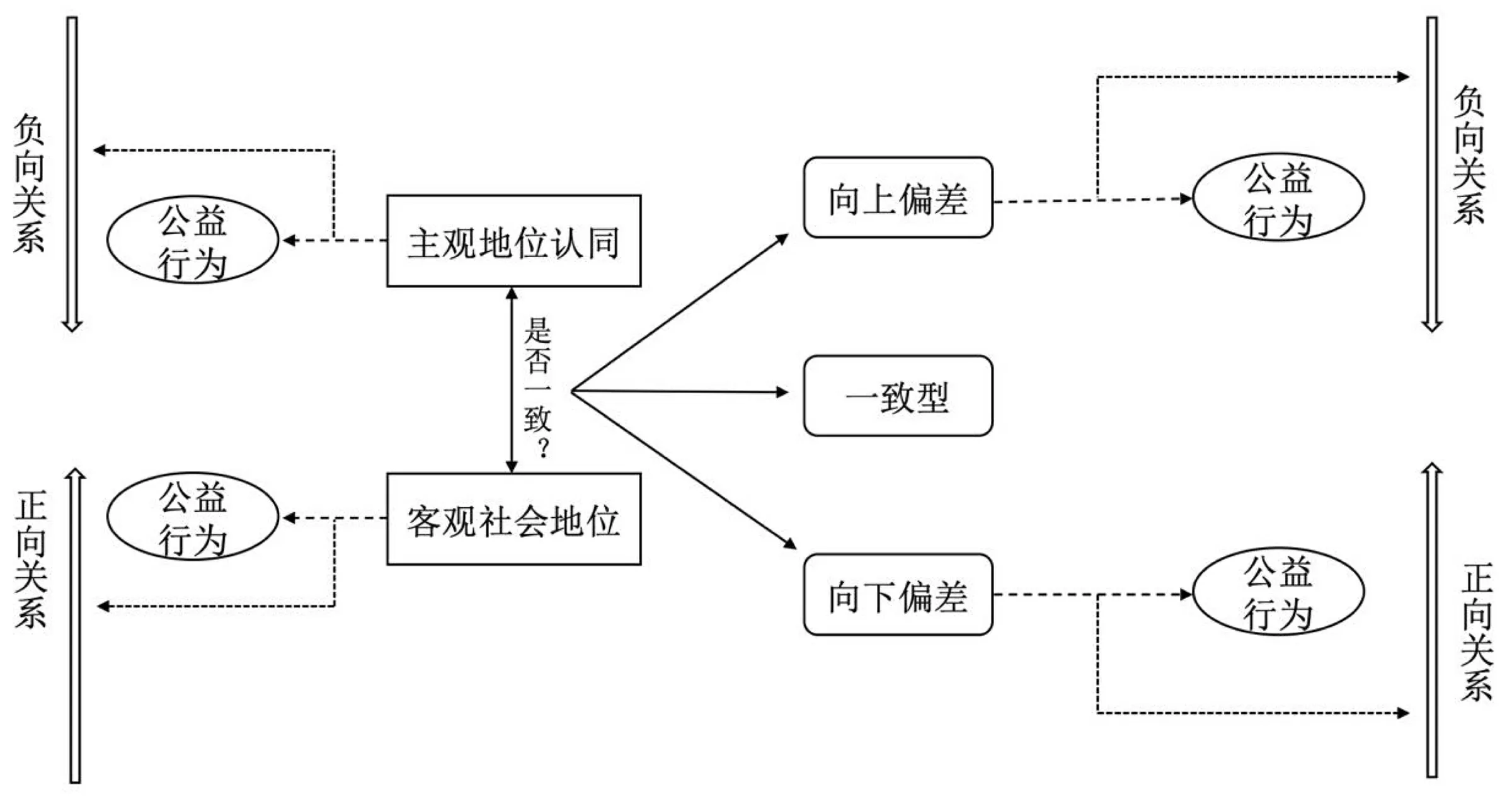

以地位认同偏差与公平感为例,客观社会地位与主观地位认同较高的社会成员通常更倾向于认为社会是公平的,如果主观地位认同高于自身的客观社会地位时,会带来额外更高的公平感,主观地位认同低于自身的客观社会地位时则相反(54)张海东, 刘晓曈:《我国居民地位认同偏移对社会政治态度的影响——基于CGSS2010的实证分析》,《福建论坛》(人文社会科学版),2019年第9期。。得出该结论的潜在前提条件是:(1)客观与主观的双重社会地位都具有显著作用;(2)两者的作用方向均为正向。上述两个条件在公平感等社会心态领域的研究中似乎是不证自明的,然而,既有慈善捐赠、助人行为研究却表明,主、客观社会地位的作用方向相反,因而有必要在明确主观与客观社会地位的作用方向与强度的基础上,更为谨慎地推断地位认同偏差对公众参与慈善公益活动的影响。受阶层结构“天花板”的影响,较高客观社会地位的社会成员更可能发生向下偏差,较低客观社会地位的社会成员则相反(55)范晓光, 陈云松:《中国城乡居民的地位认同偏差》,《社会学研究》,2015年第4期。,在此条件下,根据主观与客观的社会地位的作用强度,可能出现四种情况:主观与客观都没有影响、客观影响较强、主观影响较强、主观与客观有大致相当的影响但人们根据主观与客观社会地位中更高的阶层地位而行动,本文重点讨论后三种情况(见图1)。

图1 地位认同偏差与公益行为的作用机制

1.如果主观与客观社会地位中仅后者具有显著影响,或两者均有显著影响但后者的作用更强,依据资源消耗理论,相比于主观与客观社会地位一致者,向上偏差(客观社会地位较低)者拥有的资源量较少,因而参与公益活动的可能性更低,而向下偏差(客观社会地位较高)者则相反。

2.如果主观与客观社会地位中仅前者具有显著影响,或两者均有显著影响但前者的作用更强,依据社会认知理论,相比于主观与客观社会地位一致者,地位认同向上偏差的社会成员,会依据其认同的更高地位而行动,那么他们参与公益活动的可能性更低,向下偏差者则相反。

3.如果主观与客观社会地位都具有显著影响,有学者认为,人们的主观地位认同高于其客观社会地位时,通常倾向于适应较高阶层的价值观念和行为准则(56)Paul R. Abramson, John W. Books, Social Mobility and Political Attitudes: A Study of Intergenerational Mobility among Young British Men, Comparative Politics, Vol.3, No.3, 1971, pp.403-428; Paterson Lindsay, Political Attitudes, Social Participation and Social Mobility: A Longitudinal Analysis, The British Journal of Sociology, Vol.59, No.3, 2008, pp.413-434.;相反,主观地位认同低于其客观社会地位时,倾向于坚持原本所属的较高客观阶层的价值观念与行为准则,如此能够为其带来极大的优越感(57)Paul R. Abramson, John W. Books, Social Mobility and Political Attitudes: A Study of Intergenerational Mobility among Young British Men, Comparative Politics, Vol.3, No.3, 1971, pp.403-428; P. Clifford, Anthony Heath, The Political Consequences of Social Mobility,Journal of the Royal Statistical Society, Vol.156, No.1, 1993, pp.51-61.。所以地位认同向上偏差者会依据其主观认同的社会地位而行动,参与公益活动的可能性更低,而向下偏差者则会依据其原本较高的客观社会地位而行动,参与公益活动的可能性更高。

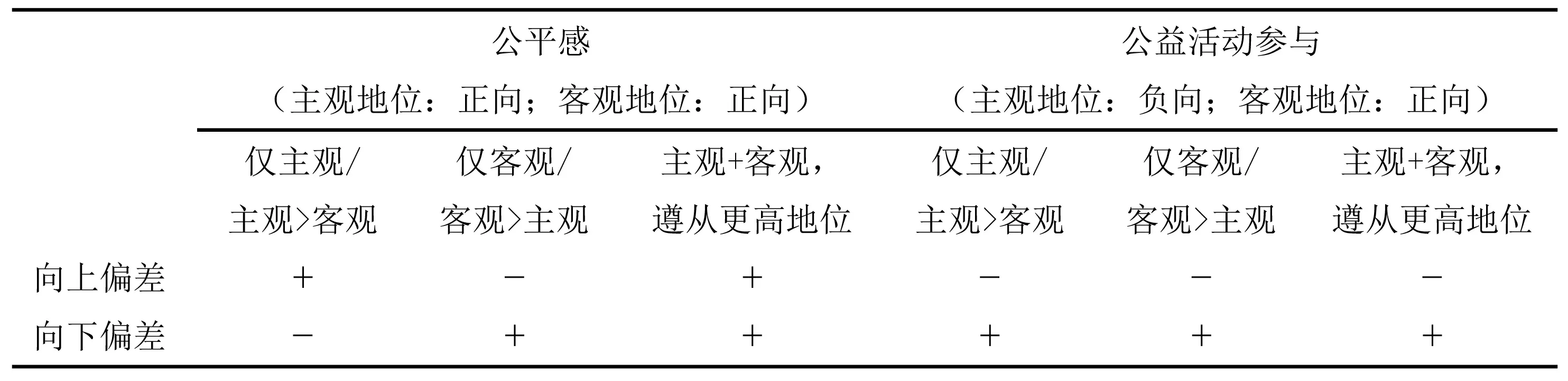

若将慈善公益与公平感的研究进行比较,已有公平感的研究结果表明,向上偏差者的公平感更高,而向下偏差者的公平感更低,公众实际是在客观社会地位基础上,进一步依据主观社会地位来评价社会公平状况。那么,我们进一步追问的是,如果公众仅依据客观社会地位而不是主观地位认同来评价公平感会如何呢?在不考虑主观与客观的社会地位作用方向会发生改变的情况下,显然,会出现向上偏差(客观社会地位较低)者的公平感更低,而向下偏差(客观社会地位较高)者的公平感更高的情形。如此,我们根据地位认同偏差对公平感的作用方向,就可直接检验主观还是客观社会地位在发挥更强的作用。然而,在慈善公益活动参与的研究中,由于鲜有研究同时检验主观与客观社会地位的影响,且无论任一维度还是双重维度的社会地位在影响公众参与慈善公益活动,地位认同向上偏差与向下偏差都会导致相同的结果(见表1),该情形导致我们难以直接通过模型结果判断究竟哪一维度的社会地位在发挥主导作用,抑或是双重维度的社会地位都在产生影响,故而需要单独分析主观与客观的社会地位的作用方向与强度,才能进一步评估中国公众的公益活动参与是否会由于地位认同偏差而发生改变。

表1 地位认同偏差与公平感、公益活动参与关系的比较

三、研究设计

(一)数据与样本

本研究采用的数据是2019年度新时代特大城市居民生活状况调查,该调查在京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝五大城市群中各抽取两个代表性城市,也就是在北京、天津、上海、杭州、广州、深圳、武汉、长沙、重庆、成都十个特大城市中开展大规模调查。调查采用分层多阶段整群PPS抽样方法,考虑到所调查的特大城市中传统的老城区和新城区在人口特征分布上显著不同,为了提高样本的代表性,将城市内部分为新城区和老城区两个抽样层,以区县—街道—居委会为三级抽样单元,最终从每个城市抽取40个居委会,从每个居委会抽取25个家庭户,运用KISH抽样方法在每个家庭户中随机抽取1名18—65周岁的受访者,有效样本量为10026个(58)张海东等:《新时代特大城市社会结构研究:基于10个特大城市的数据分析》,北京:社会科学文献出版社,2020年版,第6页。。调查问卷分为两部分,其中A卷部分涉及个人过去一年的公益活动参与状况,也涵盖了本研究的核心自变量与需要控制的重要变量,共有4939位受访者回答了A问卷。在剔除了含有缺失值的样本后,最终进入分析模型的样本规模为4473人。

(二)变量

本研究的因变量是受访者的公益活动参与状况。新时代特大城市居民生活状况调查问卷中“公益活动”模块询问了受访者“过去一年中,您是否参加过下列公益活动?”,涉及如下六个方面:(1)义务献血;(2)向慈善机构/个人(包括互联网募捐平台)捐款、捐物;(3)参加爱心探访活动(看望孤寡老人、孤儿等);(4)参加环境保护/动物保护活动;(5)义务参加专业咨询活动;(6)参加各类公益组织赞助的教育/体育/文化活动。为了便于表述,在下文分析中我们将上述六个方面分别概括为义务献血、捐款捐物、爱心探访、环境保护、专业咨询和文体活动。参加过上述公益活动编码为1,反之则为0。

核心自变量为受访者的客观社会地位、主观地位认同及由两者形成的地位认同偏差。根据社会分层研究的传统,客观社会地位通常由个体的职业地位(SIOPS)、受教育程度和家庭年收入测量。此处需要说明的是,国外的研究对于客观社会地位的测量大多强调职业地位,因此地位认同偏差实际衡量的是客观职业地位与主观地位认同的不一致(59)Benjamin Sosnaud, David Brady, Steven M. Frenk, Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections, Social Problems, Vol.60, No.1, 2013, pp.81-99; Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Imagining Class: A Study into Material Social Class Position, Subjective Identification, and Voting Behavior across Europe, Social Science Research, Vol.70, 2018, pp.71-89; Lorenzo D’ Hooge, Peter Achterberg, Tim Reeskens, Mind over Matter. The Impact of Subjective Social Status on Health Outcomes and Health Behaviors, PLoS ONE, Vol.13, No.9, 2018, e0202489.。但对于中国民众的地位认同而言,相较于收入、教育,职业的解释力反而是有限的(60)陈光金:《不仅有“相对剥夺”, 还有“生存焦虑”——中国主观认同阶层分布十年变迁的实证分析(2001—2011)》,《黑龙江社会科学》, 2013年第5期;李培林, 张翼:《中国中产阶级的规模、认同和社会态度》,《社会》,2008年第2期;张翼:《中国社会阶层结构变动趋势研究——基于全国性CGSS调查数据的分析》,《中国特色社会主义研究》,2011年第3期。,因此我们将根据中国的现实情况,使用收入、教育、职业的综合指标衡量民众的客观社会地位,并以此与主观地位认同进行比较后生成地位认同偏差。

主观地位认同则采用十级阶梯式量表进行测量,在调查中要求被访者用数字1—10评价自己“在社会上处于哪一等级”,“1分”代表最底层,“10分”代表最顶层。

对于地位认同偏差的构建,考虑到十个特大城市在职业、教育和收入方面的结构性差异,将参照既往研究提出的综合地位指数测量方法(61)Carlos Sánchez-González, Rosa M. García-Fernández, A Multivariate Indicator to Compute Middle Class Population, Social Indicators Research, Vol.147, No.1, 2020, pp.1-14.。我们分城市将三大客观地位指标分别整合生成一个单向度的综合客观地位指数(连续变量),并以各城市综合客观地位指数极差的40%和60%作为阶层界限,从而生成客观社会地位的“中下层”(=1)、“中层”(=2)和“中上层”(=3)。再将主观地位认同重新编码为“中下层”(1-4=1)、“中层”(5-6=2)和“中上层”(7-10=3)。最后,由主观地位认同与客观社会地位相减,我们获得了一个以[-2, 2]为区间的连续变量,并将其转换为一个三分的类别变量:“下偏型”(<0)、“一致型”(=0)和“上偏型”(>0)。

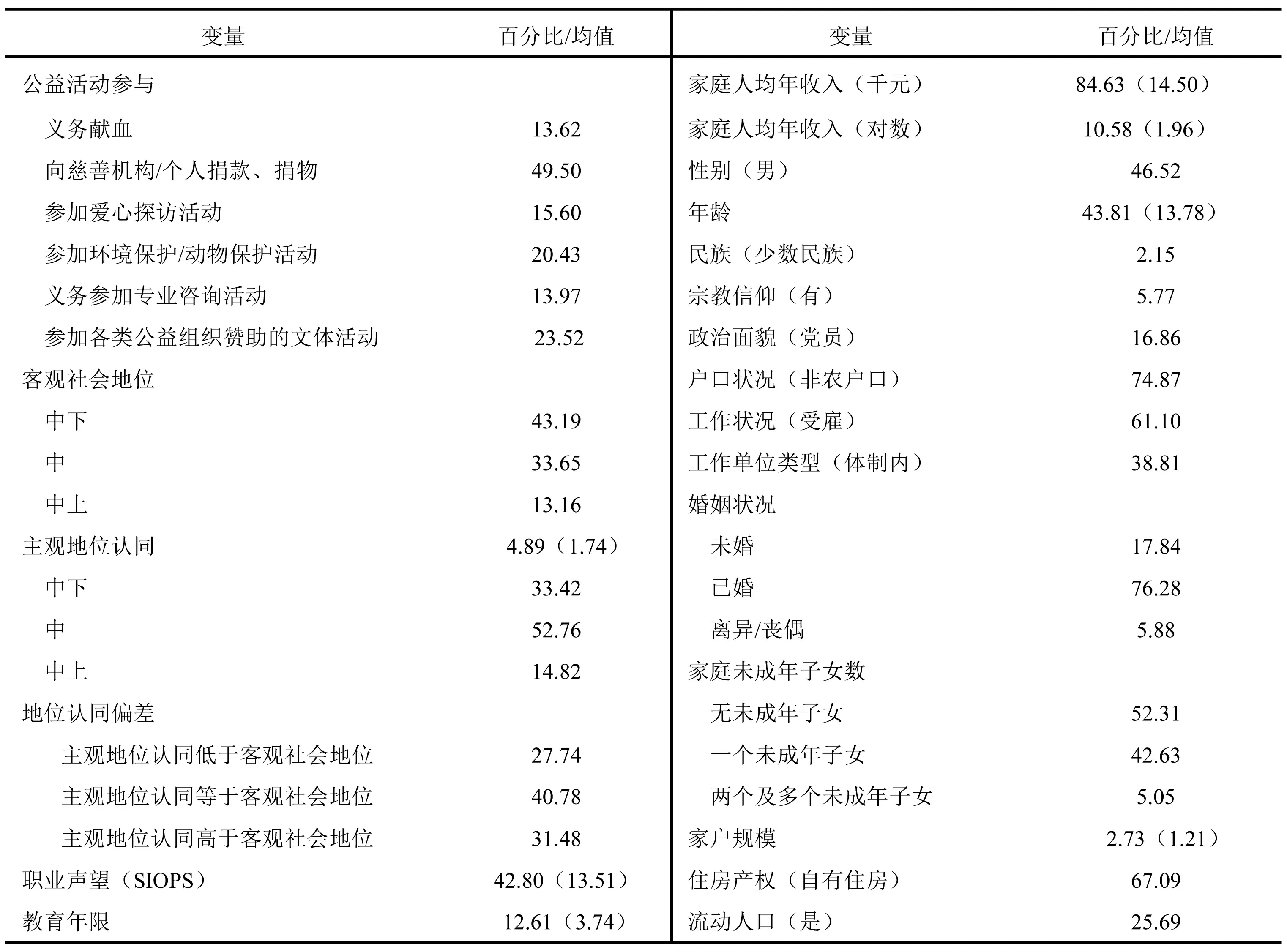

本研究涉及的控制变量包括被访者的年龄及其平方项、性别(男=1)、民族(少数民族=1)、宗教信仰(有=1)、政治面貌(党员=1)、户口状况(非农户口=1)、工作状况(受雇=1)、工作单位类型(体制内=1)、婚姻状况(未婚=0,已婚=1,离异/丧偶=2)、家庭未成年子女数量(无=0,一个=1,两个及多个=2)、家户规模、住房产权(自有住房=1)、流动人口(是=1)。其中,性别、民族、宗教信仰、政治面貌、户口状况、工作状况、工作单位类型、婚姻状况、家庭未成年子女数量、住房产权和流动人口为虚拟变量,年龄、家户规模为连续变量。上述所有变量的描述统计结果如表2所示。

表2 描述统计结果(N=4473)

(三)模型与分析策略

鉴于本研究的因变量公益活动参与是二分变量,因此采用逻辑斯蒂(Logistic)回归模型进行分析。本研究的分析过程分为三步:首先,我们对特大城市居民的各维度的公益活动参与状况与地位认同偏差状况进行描述性统计分析;其次,通过建立回归模型考察表征个体客观社会地位的职业地位(SIOPS)、受教育年限和家庭年收入(对数)以及主观地位认同对因变量的影响,最后,将地位认同偏差放入回归模型,考察客观社会地位与主观地位认同不一致对因变量的影响。

四、结果分析

(一)特大城市居民的地位认同偏差现状

表2报告了特大城市居民客观社会地位和主观地位认同的分布情况。就客观社会地位而言,中下层、中层及中上层的比重分别为43.19%、33.65%、13.16%;就主观地位认同而言,认为自己属于“中层”的比例最多(52.76%),其次有33.42%的居民主观阶层定位于“中下层”,仅有14.82%的居民定位于“中上层”。通过两者的分布比较,可以发现,特大城市居民主观认同中下层的比例明显低于客观中下层的比例,认同中层的比例远高于客观中层,而中上层的比例相当。毋庸置疑,特大城市居民的客观社会地位与主观地位认同之间存在偏差。具体来看,特大城市居民的客观阶层结构更接近于下宽上窄的“洋葱型”形态,而主观阶层结构表现出一定的“趋中性”,初具标准的“橄榄型”社会的雏形。

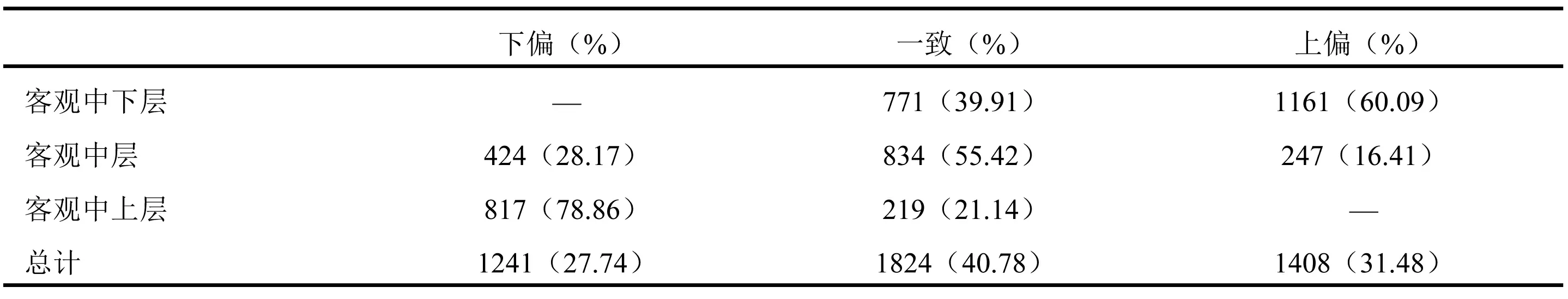

接下来,依据主观、客观社会地位的不一致情况,本研究构建了“下偏型” “一致型”和“上偏型”三种地位认同偏差类型(见表3)。结果表明,三者对应的比例分别为27.74%、40.78%和31.48%。在既往研究中,范晓光等人基于对2003—2012年间全国性调查数据(CGSS、CSS)的分析,发现中国民众地位认同偏差三种类型占比分别为31.11%、29.14%和39.74%(62)范晓光, 陈云松:《中国城乡居民的地位认同偏差》,《社会学研究》,2015年第4期。。通过两者比较表明,特大城市居民中主观与客观社会地位一致者更多,这可能反映了他们能够更加准确地评估自身的社会地位,当然,其中也可能部分由于年度差异或地区差异所致。

若在不同客观社会地位的受访者中分析地位认同偏差状况(见表3),我们可以发现:在客观中下层居民中,约60.09%的人会高估其客观社会地位,发生了向上偏移;在客观中层居民中,超过一半(55.42%)的人主、客观地位一致,28.17%的人发生了向下偏移,约16.41%的人发生了向上偏移;最后,在客观中上层居民中,78.86%的人会低估其客观社会地位。

表3 客观社会地位与地位认同偏差的分布(N=4473)

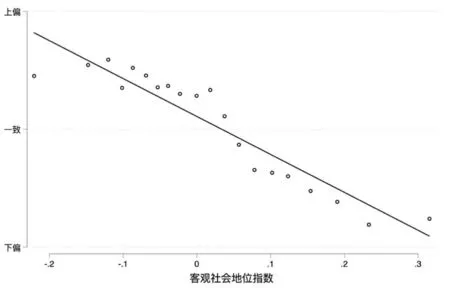

在图2中,我们进一步检验了地位认同偏差与客观社会地位之间的关系。横轴代表客观社会地位由低到高,纵轴代表不同客观社会地位情况下的地位认同偏差均值。由图可见,相对于客观社会地位较高者,较低者的主观地位认同更有可能高于其客观社会地位,出现向上偏差;相反,客观社会地位较高者的主观地位认同则更有可能低于其客观社会地位,出现向下偏差。图2所示的OLS回归线的斜率为负,说明客观社会地位越高的社会成员,越倾向于发生主观阶层地位的向下偏移。

图2 地位认同偏差对客观社会地位的简单线性回归

由此,我们可以得出结论:特大城市居民的客观社会地位与主观地位认同之间存在差异,地位认同的向下偏差大多发生在客观社会地位较高的群体中,向上偏差发生在客观社会地位较低的群体中,能够保持一致性的更多的是中间阶层。这也再次印证了地位认同偏差中“天花板”效应的存在。

(二)客观社会地位、主观地位认同与公益活动参与

如前所述,为了厘清特大城市居民地位认同偏差对其公益活动参与的作用机制,我们将在本部分检验主观与客观社会地位的影响。

首先,根据表2的描述统计,特大城市居民对不同类型公益活动的参与偏好存在一定差异。有49.5%的人表示在过去一年曾向慈善机构或个人捐物、捐款;23.52%的人参加过各类公益组织赞助的文体活动;20.43%的人参加过环境保护或动物保护活动;参加过爱心探访活动、专业咨询活动以及义务献血的比例较低,仅有15.6%、13.97%和13.62%。可见,居民偏好最高的捐款捐物是最低的义务献血的参与比例的近四倍。

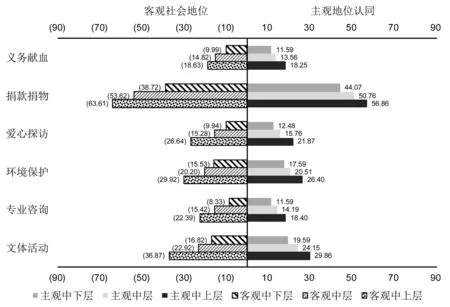

若进一步分析不同主、客观社会地位群体的公益活动参与情况,我们可以发现,特大城市居民参与公益活动存在着明显的阶层差异,如图3所示。首先,从不同阶层公益活动的参与偏好来看,各个阶层最常参与的公益活动是捐款捐物,其中客观中下层居民的参与比例最低,为38.72%,但这仍高于各阶层居民在其他公益活动中的最高参与率。对于这一结论,我们认为可能的解释是,捐款捐物在诸项公益活动中具有较低的“门槛”。伴随着互联网技术的发展,一方面,求助者的信息能够更便捷、更广泛地在网络中传播;另一方面,网上支付、社交网络的兴起极大地改变了捐赠者的行为习惯,人们在日常“冲浪”中就能发现求助信息,参与捐款捐物。而其余类型的公益活动,均需要在前期进行相应的组织、宣传工作,参与过程也需花费一定的时间成本、参与的门槛以及困难程度相对更高,上述原因综合导致了较低的参与率。其次,从社会地位与公益活动参与的关系来看,客观地位和主观地位越高的群体均具有更高的公益活动参与率。如果更为细致地观察,可以发现,对于公益活动参与的阶层差异而言,各客观阶层比主观阶层的分化更为明显。以捐款捐物的参与率为例,客观中层与中下层的差异为14.9%,上层与中层的差异为9.99%,在主观地位认同中对应的差异分别为6.69%与6.1%。

图3 不同客观、主观地位认同群体的公益活动参与率

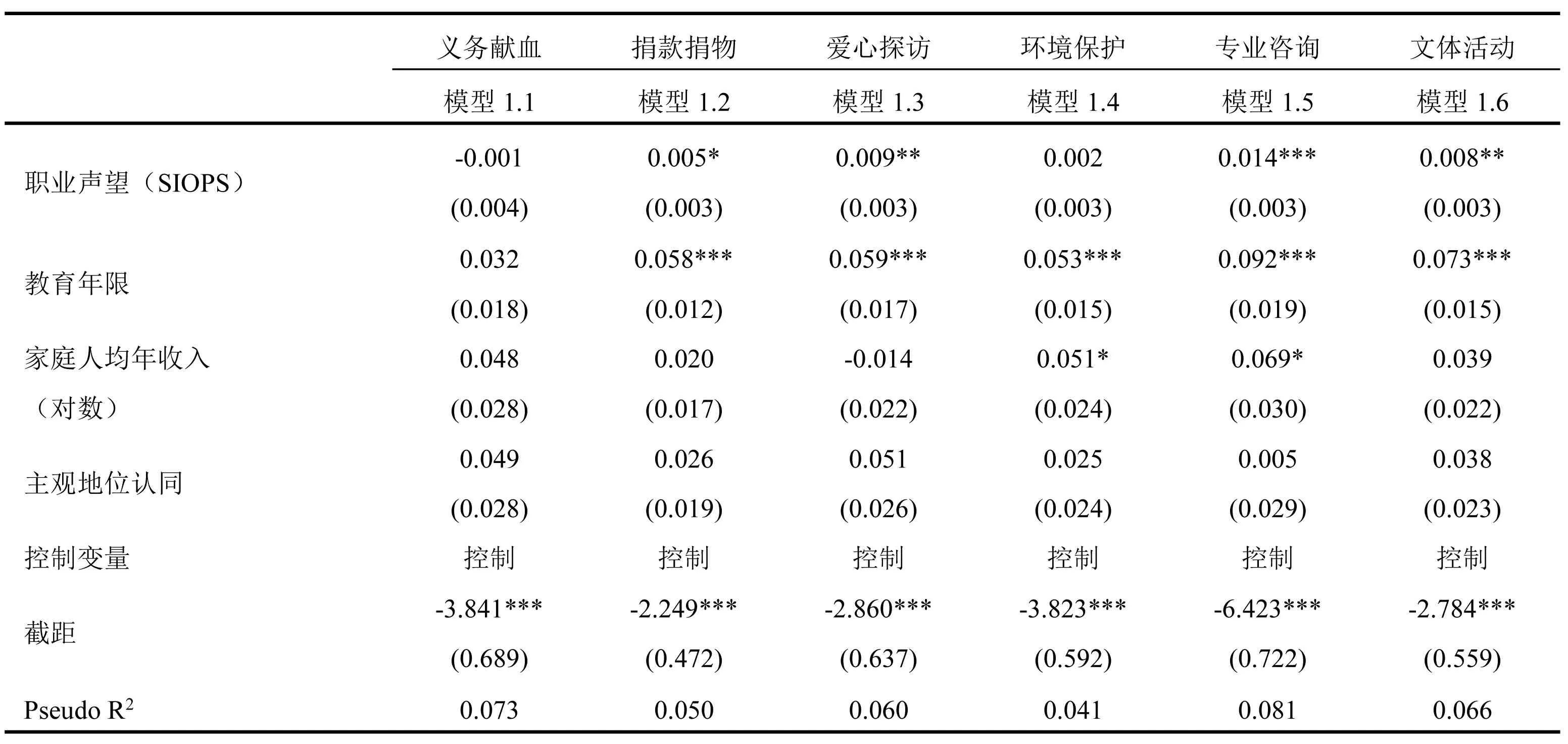

为了进一步验证客观社会地位、主观地位认同与公益活动参与之间的作用机制,表4报告了对公益活动参与率的Logistic回归的分析结果。

表4 客观社会地位、主观地位认同对公益活动参与的影响(N=4473)

客观社会地位的三大测量指标,职业声望、教育年限、家庭人均年收入对不同类型公益活动参与的促进作用存在较为明显的差异。具体来看,职业声望对捐款捐物、爱心探访、专业咨询活动、文体活动作用的回归系数为正且具有统计显著性,职业声望每提高一个单位,参与捐款捐物、爱心探访、专业咨询以及文体活动的可能性分别增加了0.5%(e0.005-1)、0.9%(e0.009-1)、1.41%(e0.014-1)和0.8%(e0.008-1)。教育年限,除对义务献血不具有显著作用外,对其余各项公益活动的参与均具有显著的正向作用,居民的教育年限每增加一年,参与捐款捐物、爱心探访、环境动物保护、专业咨询以及文体活动的可能性分别增加了5.97%(e0.058-1)、6.08%(e0.059-1)、5.44%(e0.053-1)、9.64%(e0.092-1)和7.57%(e0.073-1)。家庭人均年收入,仅对参加环境保护或动物保护活动以及义务专业咨询活动具有显著正向作用,对其他各类公益活动参与均不具有显著影响。

从主观地位认同来看,尽管居民主观感知的社会地位对各类公益活动的作用系数均为正,但都未通过显著性检验,也就是说,主观地位认同无法对个体的公益活动参与情况造成显著的影响。

综上,我们可以得出如下结论:首先,在特大城市中,教育成为影响居民公益行为的重要因素,职业声望、收入的作用相对有限。其次,统计分析并未发现客观、主观社会地位对义务献血行为的显著作用,该结果反映了义务献血在公益活动中的独特性。最后,尽管在政治投票、健康、公平感的研究议题中,主观地位认同是影响个体心态与行为的重要因素,但在公益活动的研究中,我们并未发现主观地位认同的显著作用。因此,我们可以进行合理推测:如果特大城市居民主观地位认同偏差对公益活动参与产生影响,可能仍是客观社会地位在起主要作用,即遵循资源消耗理论的解释逻辑。

(三)地位认同偏差与公益活动参与

接下来,我们将考察特大城市居民的客观社会地位与主观地位认同之间一致性程度如何影响公益活动参与情况。

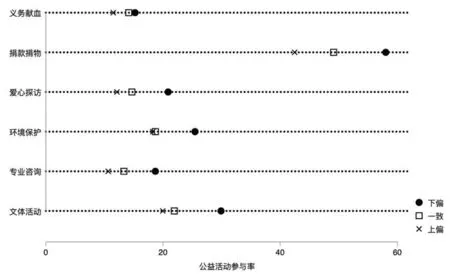

根据图4地位认同偏差与公益活动参与的描述统计结果可知:首先,总的来看,在不同项目的公益活动中,与“一致型”相比,地位认同向下偏差的群体具有更高的参与率,向上偏差即高估自身社会地位的群体均具有更低的参与率。其次,地位认同“下偏型”“一致型”和“上偏型”的居民参与公益活动的差异,在各个项目中也有所不同。具体来看,在捐款捐物活动中,地位认同呈“下偏型”的居民的参与率远高于“上偏型”居民的参与率;义务献血活动中两种偏差类型居民的参与率差距最小,这可能由于居民在该项活动中的参与率较低所致。此外,除义务献血外的其他公益活动中,地位认同“上偏型”与“一致型”之间的差距均小于“下偏型”与“一致型”之间的差距。

图4 主观地位认同“下偏”“一致”和“上偏”群体的公益活动参与率

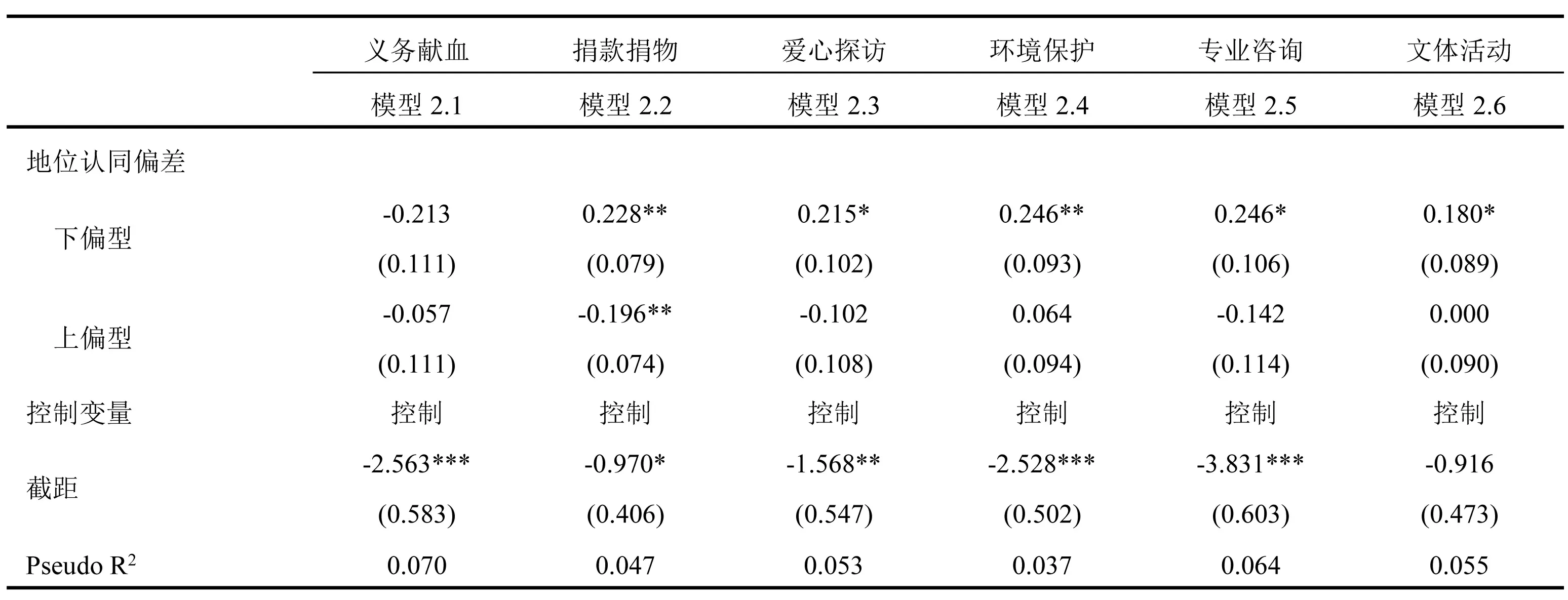

如地位认同偏差对公益活动参与的Logistic回归模型结果(见表5)。地位认同向下偏差除对义务献血没有显著作用外,对其余五项活动的参与均具有显著的正向作用。具体而言,与主观地位认同与客观社会地位一致者相比,向下偏差的居民参与捐款捐物、爱心探访、环境保护或动物保护、专业咨询以及文体活动的可能性分别增加了25.61%(e0.228-1)、23.99%(e0.215-1)、27.89%(e0.246-1)、27.89%(e0.246-1)和19.72%(e0.180-1)。而地位认同向上偏差仅对捐款捐物一项具有显著的负向影响,与“一致型”的居民相比,向上偏差的居民参与捐款捐物的可能性降低了17.8%(1-e-0.196)。地位认同向下偏差对多项公益活动参与的正效应,以及向上偏差仅对捐款捐物的负效应,我们将在讨论部分进一步解释。

表5 主观地位认同与客观社会地位的偏差对公益活动参与的影响(N=4473)

五、结论与讨论

本研究基于2019年度新时代特大城市居民生活状况调查数据,考察了特大城市居民的主观与客观双重维度的社会地位及由两者构建的地位认同偏差对公益活动参与的影响。以往国内慈善公益行为研究焦点在于慈善捐赠,本研究探索性地分析了不同阶层民众多样化的公益活动参与情况,涵括义务献血、慈善捐款、爱心探访、环境保护、动物保护、专业咨询、文体活动等不同内容。由于以往多数国外研究发现客观社会地位与慈善捐赠、助人行为呈正向关系,而主观地位认同与之呈负向关系,当我们尝试将地位认同偏差引入慈善公益行为研究时,反而促使我们必须要在明确主观与客观社会地位的作用方向与强度前提下,才能准确判断地位认同偏差对于理解特大城市居民的公益活动参与是否具有实质意义,从而也进一步规范了地位认同偏差与诸多社会性后果研究的分析步骤。本研究主要得到了以下研究结论。

客观社会地位能够显著提升民众的公益活动参与率,而主观地位认同却失去了解释力。社会地位的客观维度中,职业声望、教育、收入三大指标均能促进民众的公益活动参与,但在不同公益活动项目上存在一定差异。具体而言,一方面,三者均无法对个体参加义务献血活动产生显著影响,这恰是由于献血活动参与具有一定的特殊性,它通常受到个体的家庭献血经历、工作单位动员能力等因素的影响(63)朱颖, 庞保庆:《生命的馈赠——基于特大城市居民无偿献血行为的实证分析》,《社会发展研究》,2021年第3期。;另一方面,教育对除义务献血以外的所有公益活动参与均具有促进作用,职业声望、收入的作用则有限。

在我国特大城市中,教育的提升对于促进民众的公益活动参与具有重要作用。国内既往研究发现,家庭收入的增加能够有效提升民众的慈善捐赠意愿(64)朱健刚, 刘艺非:《中国城镇家庭收入与慈善捐赠》,《学术研究》,2020年第1期。。与慈善捐赠不同的是,广义的公益活动被视为一种不仅需要花费金钱,更需要花费时间的特殊助人行为。因此,教育发挥作用的情况因慈善公益活动的类型而异,受教育水平较高的群体更愿意参与志愿服务,而受教育水平较低的群体更倾向于用捐款代替志愿服务(65)韩俊魁, 邓锁, 马剑银等:《中国公众捐款》,北京:社会科学文献出版社,2020年版,第88-89页。。本文也发现,教育对于提升人们积极参与多样化的公益活动的作用尤为突出。究其原因,一方面,作为人力资本中最具代表性的指标,教育能够提升个体对世界的认识与理解能力,在公益活动中体现为可以更好地理解受助者所处的生活困境,进而提升为他人利益采取行动的意愿和责任感;另一方面,高学历能够降低个体可能面临的收入风险,提升工作灵活性(66)Brown Eleanor, Making Philanthropy Work: Social Capital and Human Capital as Predictors of Household Giving, Claremont Colleges Working Papers, 2001,p.37.,增加闲暇时间(67)孟庆洁, 乔观民:《闲暇视角的大城市流动人口生活质量研究》,《城市发展研究》,2010年第5期。,符合公益行为消耗时间资源的特殊属性。

特大城市居民主观感知的社会地位无法对公益活动参与产生显著影响。公益活动参与是一种消耗自身资源使得他人受益的行为,无论是捐款捐物还是其他慈善公益活动,个体总要付出一定的时间、精力以及财物等。客观社会地位较低者受到资源相对匮乏的限制,随着利他成本的不断增加,帮助他人的行为势必逐渐减少(68)John F. Dovidio, Jane Allyn Piliavin, David A. Schroeder, Louis A. Penner, The Social Psychology of Prosocial Behavior, London: Psychology Press, 2012, pp.65-105.;客观社会地位较高者拥有更丰富的经济资源,从而有足够的能力帮助他人,而且他们的工作自主权也相对颇高(69)John Wilson, Marc A. Musick, Work and Volunteering: The Long Arm of the Job, Social Forces, Vol.76, No.1, 1997, pp.251-272.,就有更充裕的时间资源参与公益活动。

关于地位认同偏差对民众公益活动参与的影响,在统计回归部分发现,除义务献血项目外,与主观、客观地位一致相比,向下偏差的居民参与公益活动的可能性更高,在捐款捐物中发现了向上偏差的负效应。结合关于主观与客观的社会地位对公益活动参与的分析结果,本文认为,虽然以往政治投票、社会政治态度和健康等领域的研究表明,高估或低估自身社会地位的民众,他们的价值观念将逐渐与认同的阶层文化趋同,行为准则也会符合其主观认同的阶层利益(70)Benjamin Sosnaud, David Brady, Steven M. Frenk, Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections, Social Problems, Vol.60, No.1, 2013, pp.81-99; Young Choi, Jae-Hyun Kim, Eun-Cheol Park, The Impact of Differences between Subjective and Objective Social Class on Life Satisfaction among the Korean Population in Early Old Age: Analysis of Korean Longitudinal Study on Aging, Archives of Gerontology and Geriatrics, Vol.67, 2016, pp.98-105; Lorenzo D’ Hooge, Mind Over Matter: Causes and Consequences of Class Discordance, Tilburg University, 2019.,地位认同偏差可以反映主观地位认同带来的社会心态的增益或损失。但是与以往主观的社会心态研究不同的是,对于真正需要付出金钱、时间成本的客观的公益行为而言,主观地位认同无法发挥实质作用,地位认同偏差的作用是虚假的。人们的公益行为模式主要是受其自身客观社会地位决定,地位认同向上偏差的负效应与向下偏差的正效应,实际反映的是发生地位认同偏差时阶层结构的“天花板效应”,客观社会地位较高群体难以再高估其地位,客观社会地位较低的群体则相反(71)范晓光, 陈云松:《中国城乡居民的地位认同偏差》,《社会学研究》,2015年第4期。。换言之,发生主观地位认同向下偏差的大多是客观中上层群体,这部分群体恰恰是公益活动参与的主体。而主观地位认同向上偏差的则大多是客观中下层群体,受自身所占有的资源量的限制,他们也难以频繁参与捐款捐物活动。

本研究的社会意义及政策意涵在于:在国家不断强调发挥三次分配作用的背景下,民众的慈善公益行为主要由其客观社会地位决定,所以相关政策的激励目标群体也应是居于社会阶层结构中上层的民众。马斯洛需求层次理论将五层需求划分为“物质需求”与“精神需求”两方面,同时,根据“边际效用递减规律”,随着人们财富的不断增加,其边际效用会递减,当个体财富积累到一定程度,就会倾向用财富换取社会尊重。因此,辅以积极向上的公共舆论引导,如营造正能量的舆论氛围,让参与公益活动具有“功劳感”,得到全社会的尊重,将是比单纯向社会地位较高者呼吁“均贫富”更为有效的手段。在此基础上,还需充分认识到民众受教育水平的普遍提升对公益活动参与的推动作用,以新发展格局引领高等教育高质量发展,是实现提升全民素质、全民公益的强有力的保障。

最后,限于数据,本研究难免有不足之处,未来可从以下方面继续拓展中国公众社会地位与慈善公益行为的研究。首先,本研究结论是基于对十座特大城市居民调查数据所得,在中小城市、农村的社会情境下,民众社会地位与慈善公益行为的关系是否会呈现不同的结果仍值得进一步检验,或许在城乡、不同人口规模的城市之间,主、客观社会地位影响慈善公益行为的理论机制会有差异。其次,本研究使用的调查对慈善公益活动的测量尽可能包括了捐款捐物、献血这类捐赠行为,还涉及了多类志愿服务,但仅是询问受访者过去一年中是否参与过上述活动,在未来数据可及的情况下,可更加细致地分析不同社会地位群体的参与频率或具体时长的差异。最后,慈善公益行为通常会受到社会环境的影响,不过本研究的重点不在此,所以后续研究可进一步考察社区层次的慈善公益活动参与水平会如何影响个体社会地位与慈善公益活动参与的关系。