格古通今

2022-05-24雷坛坛

雷坛坛

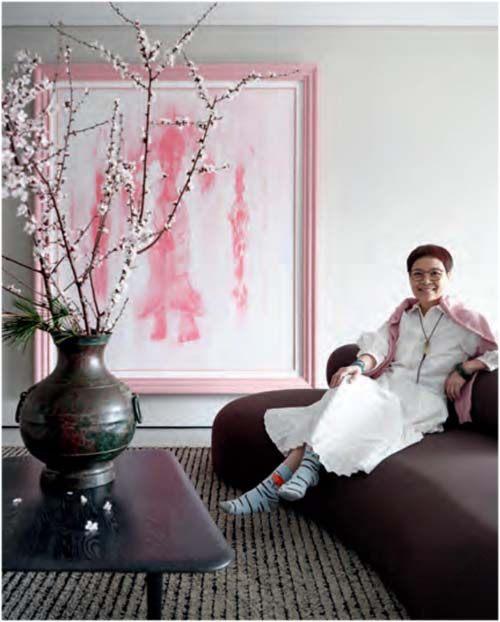

已经是春天,北京却突然下了大雪。窗外雪团急促下落,显得室内更加温和恬静。艺术藏家洪艳霞入住这套公寓已经十年。不久前,女儿搬走独立生活,她和先生便重新规划设计,让空间更贴合两人当下的志趣。在衣食住行之间,这里还暗藏一条条非常私人的艺术观看动线。如果把藏家之家看作一个承载着个人审美喜好的展览现场,她首先是位“策展人”:每有朋友拜访,她总会舒缓地导览,娓娓道来这些艺术品背后的故事。同时,在这个空间里,她又是忠实的观者:讲述是另一种和艺术品、艺术家对话的方式,思考在发问和回答中自然生成。尽管时时刻刻与这些藏品生活在—起,但她每次抬眼望向它们时,心里却总有新的体验,收获。

家中的每一件作品,都有一段故事,而作品与作品之间的搭配,亦经过细致的考量。2021年10月,她参观克孜尔石窟,被石窟守护者们工作的辛劳和艰苦触动。回来后念念不忘,巧合下,收藏到了艺术家张爱红2000年在窟内临摹的壁画。这幅作品被安置在深色餐桌后的墙壁上,她特意寻来柔软的丝织面料做桌旗,与之呼应。原石窟壁画绘制于公元6世纪,经历了时间、空间、绘者的三重转译,它与艺术家赵赵创作于疫情期间的布面油画《粉色》为邻。她有意做了这样的呈现,让此刻与历史中的某刻对望。

空间改造初步完成后,她发觉家里缺少花和花器。餐桌上的水晶瓶代表西方的现代审美,于是她带着寻找一件东方器物的心愿出发。很幸运,一尊汉代兽首铜瓶带着缘分与她相见。与夏商周三代的青铜器相比,汉代铜器的造型更加单纯、简约,也更加服务于人本身。它们卸去庄重的印象,复归于朴,也归于美。这尊铜瓶在历史的长河中,曾被一代代惜物的主人使用、爱护,散发出迷人的质感和光彩。“熟旧”的状态在她看来是一种强大的生命力。“它存在了两千年,但依然是当代的,甚至可以与最年轻的花朵相配。”一件来自旧石器时代的女性石雕补全了客厅的关键一角。她会鼓励小心翼翼的朋友轻轻触摸石雕鼓起的腹部。“原始,带有孕育和崇拜的意味,总提醒我们回溯本源,其实在人类最初的岁月,美便存在。”在单一颜色作基底的这处开放区域,几件艺术品通过各自散发的气场交融,形成了强大的能量组合。她感觉到,当空间变得有力量,人在其中会更能沉淀思考。

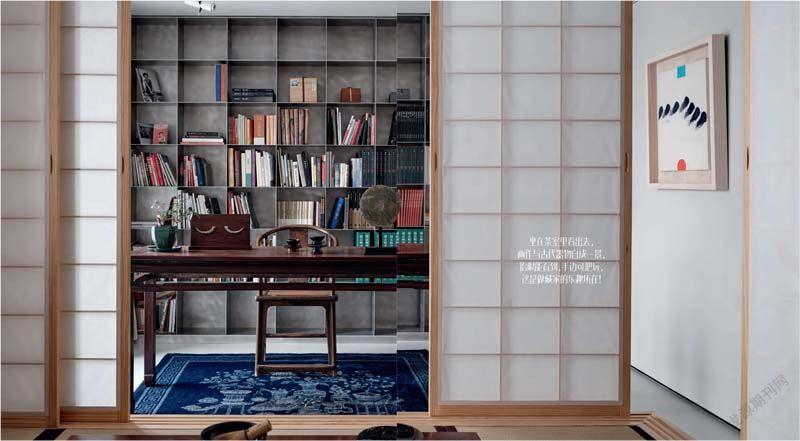

书房是洪艳霞每天待得最久的地方。一间独立纯粹的茶室与书房共享西晒阳光。夕阳透过皮纸会变得很柔和。坐在书房,单是看着茶室被光照亮,就会感受到平静。她很喜欢艺术家萧勤在20世纪60年代推动“庞图国际艺术运动”时期的画作,特意将他1964年的《缘生-2》挂在书房。她的哥哥是一位京剧演员,所以她从小在京剧院的后台“混大”。而萧勤在一次采访中也提到,他非常喜欢中国京剧里浓厚的色彩,“这些是在西方文化中没有的特色,因为他们不使用如此鲜艳的色彩。”或许是因为很多个这样的共情点,洪艳霞对萧勤画作中的“精神性空间”深感认同。她会慢慢、细细地看他的画作。在和简约、干净、有深度的作品的对话过程中,她会常常觉得“挺开窍儿的”。萧勤认为,艺术的价值是无界的,古今可通,中外可通,不需“闭门造车,夜郎自大,故步自封地摒弃一切”。但同时,他主张艺术家创造“有自己文化背景的独特面目”,对自己的来龙去脉有所分析。洪艳霞对艺术品的收藏和体悟也大致符合这样的逻辑。她对中国古代美术的兴趣,在这五六年间逐渐深刻清晰。在她书房的条案上,摆着一对战汉时期的玉瞒。此前在拍卖会上,她只收到其中一只。“就是要给自己下个决心,一定要找到另外一只。”最终,经历很多坎坷,这一对艏终于在她手中团圆。把收藏的高古玉捧在手里时,洪艳霞既要足够小心,又要拥有足够的平常心。它们是古物,是古人极高审美和智慧的结晶,同时也是历史时代变迁的记录者。

家是主人品位與生活方式的完全映照。正如不会把自己困在某个认知窠臼里,她也不能忍受和流动的时间隔绝。她最中意这个家的一点,就是这里视线开阔,光线充足,有日出,有日落。疫情之前,她与先生每年会安排去世界各地的自然雄奇处旅行,几个大型的国际艺术展两人也不会缺席。但变化已经发生,她并不觉得遗憾。这三年,她去了国内很多博物馆,沉浸到东方文化的来龙去脉中,为自己开了另一扇窗。“好像收获还更大了,”她说。

玄关本是客人进门最先面对的区域,为了“别把人吓到”,她特意选择了小幅作品。但也因此,很多客人在告辞时,才会从其他空间的氛围里走出,停下来仔细欣赏它们,可能还会回头再看看客厅中同样小尺幅的草间弥生的《雨》。或许,这也是一条有趣的观看动线,是这个家对客人的挽留吧。