数学建模思想融入空间解析几何教学初探

2022-05-19韩海山

韩海山

(内蒙古民族大学 数理学院,内蒙古 通辽 028043)

0 引言

数学建模思想融入数学教学的研究已有多年,文献[1]研究了将数学建模思想融入高中空间解析几何的必要性和可行性。文献[2]用数学建模思想分别对平面几何和立体几何进行教学改革研究。同时也有专家研究了如何把数学建模思想融入大学空间解析几何课程教学中,有研究融入的必要性和一些融入的尝试[3],解析几何教学中融入数学建模思想的可行性和必要性[4],并做了一些尝试。从教材选取和增加实践学时角度研究[5],以实际案例探讨了数学建模思想在解析几何中的应用[6-7]等。上述研究都是出于数学建模解决实际问题的观点,所以采取的措施不是增加实践课时或者增加实际例子。笔者从数学模型本质是寻找事物内在规律的特点出发,在讲授高校空间解析几何内容时,重点讲授内在规律的认识和寻找,从而达到了数学建模思想融入空间解析几何教学的目的,有利于培养学生的探究式学习习惯。

1 数学建模思想及其在大学解析几何课程教学中的融入

随着信息技术和大数据时代的来临,学科之间交叉融合得更加深入和密切,作为基础学科的数学在各个领域的应用价值更加突显。用数学的方法解决实际问题,首先要对需要解决的问题进行简化建立其模型,即数学模型,然后进行数学的推理、计算和验证,并用所得结果对原来的实际问题作出判断、控制或预测未来。对于广大科技人员、工程技术人员来说,建立数学模型是沟通实际问题与他们掌握的数学工具之间联系的一座必不可少的桥梁[8]。

数学模型是对于一个现实对象,为了一个特定目的,根据其内在规律,作出必要的简化假设,运用适当的数学工具,得到的一个数学结构[8]。建立数学模型的全过程叫作数学建模[8]。笔者对数学模型的理解是,数学模型是所研究或解决的实际问题的内在规律的数学表述。数学建模就是要寻找实际问题的内在规律的过程。

数学建模是一种思维方式。笔者试图在空间解析几何教学中使用这种思维方式,培养学生寻求事物内在规律的思维,使学生更好理解大学空间解析几何课程的内在规律,进而掌握其基本原理和基本方法,培养空间想象力,从而提高学生解决实际问题的能力。

空间解析几何课程作为高等学校数学与应用数学专业的重要基础课程,既是中学几何课程的延伸,也是大学后续课程(高等几何、微分几何、拓扑学等)学习的基础,属于数学的前三基(空间解析几何、数学分析、高等代数)之一,是几何学的一个分支,体现了数与形的结合,演绎法与解析法的结合。它为几何学的学习和研究提供最一般的思想、方法和工具,即利用解析化思想,以向量和标架为工具对几何问题进行代数化,进行量化研究。空间解析几何使得几何学、代数学和分析学构成一个有机的整体,为数学的各个分支之间的互相渗透、互相促进奠定了基础。它的直观性的特点启示了许多新思想、新原理的诞生。空间解析几何通过培养学生的空间思维能力、空间想象力和逻辑推理能力,提高学生学习数学的基本方法。下面用实例说明如何培养学生发现事物内在规律的能力。

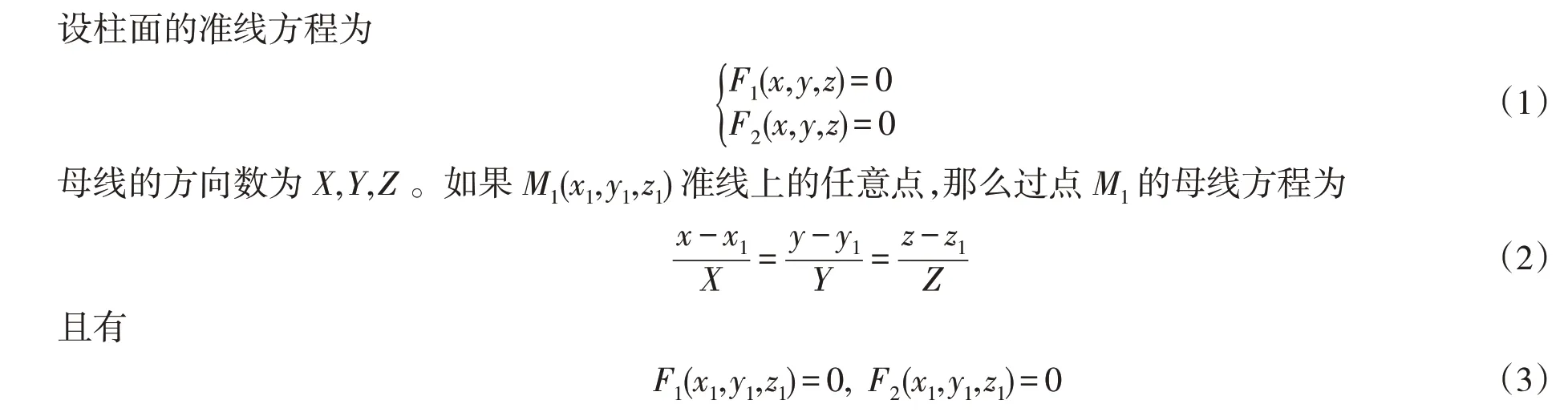

在文献[9]中把曲线(曲面)方程看成是平面(空间)点的轨迹。所以把求曲线(曲面)方程看成是寻找平面(空间)上点的坐标之间的内在规律的过程,这样可以把数学建模思想融入到求曲线(曲面)方程中。如文献[9]在建立柱面方程的做法是:

从式(2)和式(3)消去参数x1,y1,z1得到一个三元方程F(x,y,z)=0,这就是以式(1)为准线,母线的方向数为X,Y,Z的柱面方程。

很难看出这个方程是一个空间点的轨迹,没有展现寻求事物内在规律的做法。所以,要从培养学生寻求事物内在规律的角度和数学建模思想的角度,把柱面也看成是空间点的轨迹,具体做法如下:

假设点M(x,y,z)是以式(1)为准线,母线的方向数为X,Y,Z的柱面上的任意一点,根据柱面定义,过点M(x,y,z)一定存在一条母线,设该母线与准线的交点为M1(x1,y1,z1),则该母线方程为式(2),因为M1(x1,y1,z1)在准线上,所以满足式(3),后续跟文献[9]一样。这样得到的方程F(x,y,z)=0是柱面上任意点的坐标x,y,z所满足的方程,也就是点M(x,y,z)的轨迹。

锥面和旋转曲面方程的做法也同样处理。

2 举例

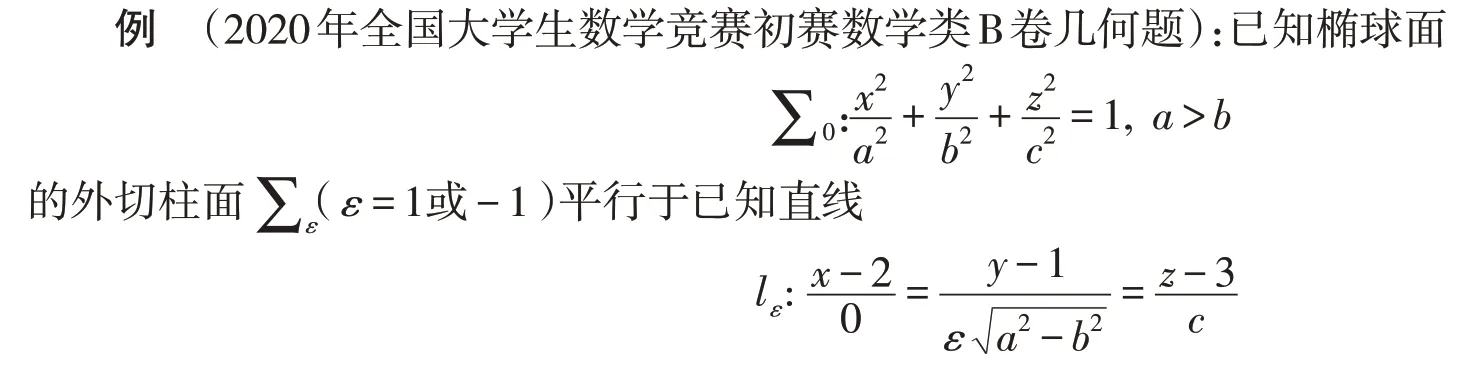

试求与∑ε交于一个圆周的平面的法方向。

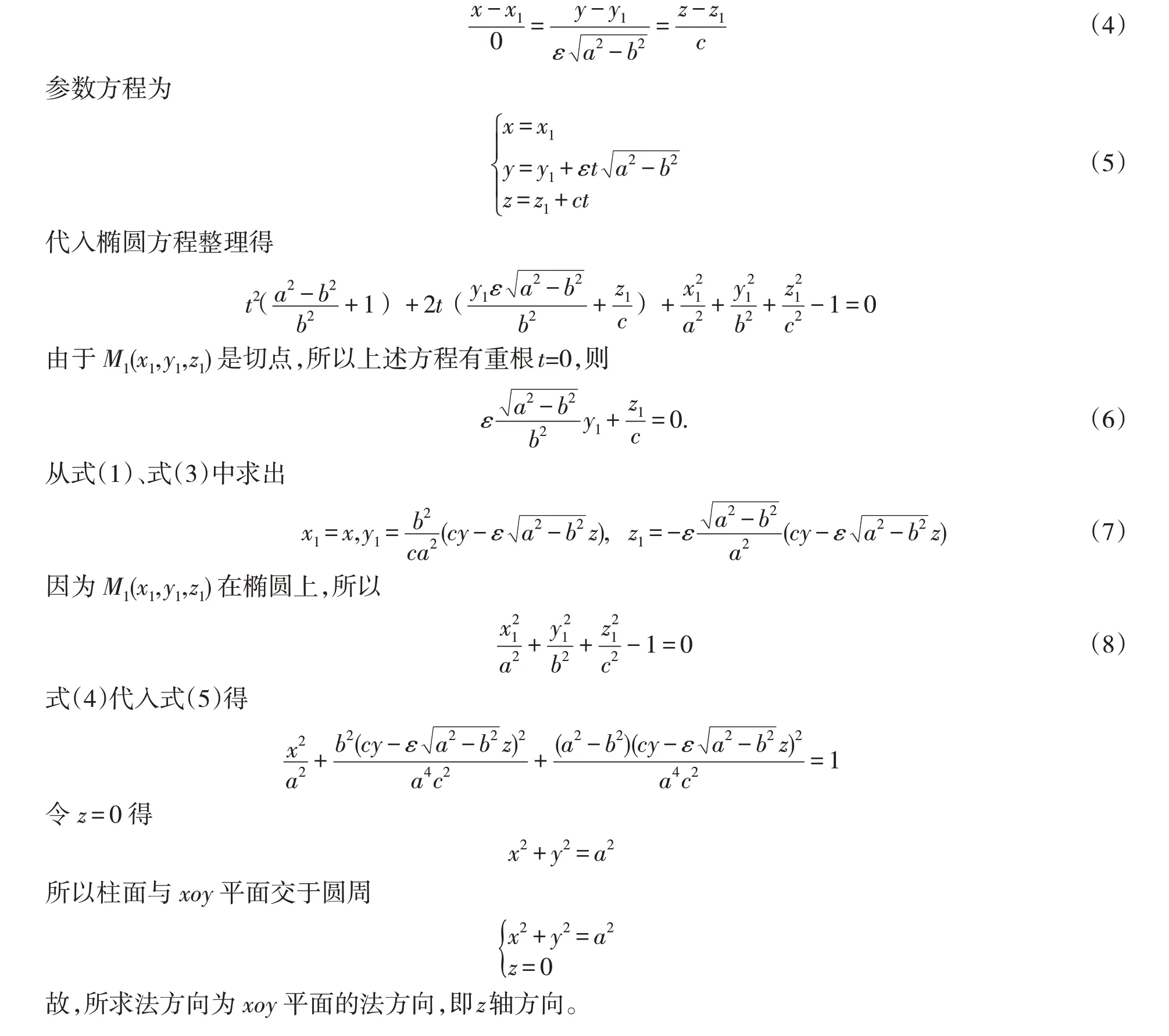

解假设点M(x,y,z)是外切柱面上的任意点,过M(x,y,z)的母线l与已知椭圆的切点为M1(x1,y1,z1),则l的方程为