“多测合一”中建筑面积计算规则差异及其解决方案

2022-05-18张保钢易致礼杨伯钢时守志张琳原

张保钢 易致礼 杨伯钢 时守志 张琳原

(1. 北京市测绘设计研究院, 北京 100038;2. 城市空间信息工程北京市重点实验室, 北京 100038;3. 北京国测星绘信息技术有限公司, 北京 100040)

0 引言

2018年5月,国务院办公厅发布的《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发[2018]33号)[1]要求把同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项整合为一个审批事项。2019年3月国务院办公厅提出的《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发[2019]11号)[2]再次要求对验收涉及的测绘工作,实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。

2019年,自然资源部《关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》(自然资规[2019]2号)[3]鼓励推进多测整合、多验合一。把统一规范标准、强化成果共享作为重点,把建设用地审批、城乡规划许可、规划核实、竣工验收和不动产登记这些测绘业务进行整合,归口成果管理。在建设项目的竣工验收阶段,把自然资源部主管的规划核实、土地核验、不动产测绘等业务合并成为一个验收事项。

在合并的“规划核实”和“不动产测绘”两个测绘事项中,都有建筑面积的测算任务:在规划核实时应核实建设用地的性质、位置、界线、面积是否符合规划许可文件的规定,其中面积的测算依据是《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353—2013)[4];房产测量是不动产测绘的重要一环,而房产测量的技术依据是《房产测量规范》(GB/T 17986—2000)[5]。这两个国标在建筑面积计算规则方面有许多不同点[6-9],两个测绘事项同在建设项目竣工验收阶段,如何处理建筑面积的不一致问题成为一个绕不开的技术难点。

1 建筑面积测算标准的不统一及其影响

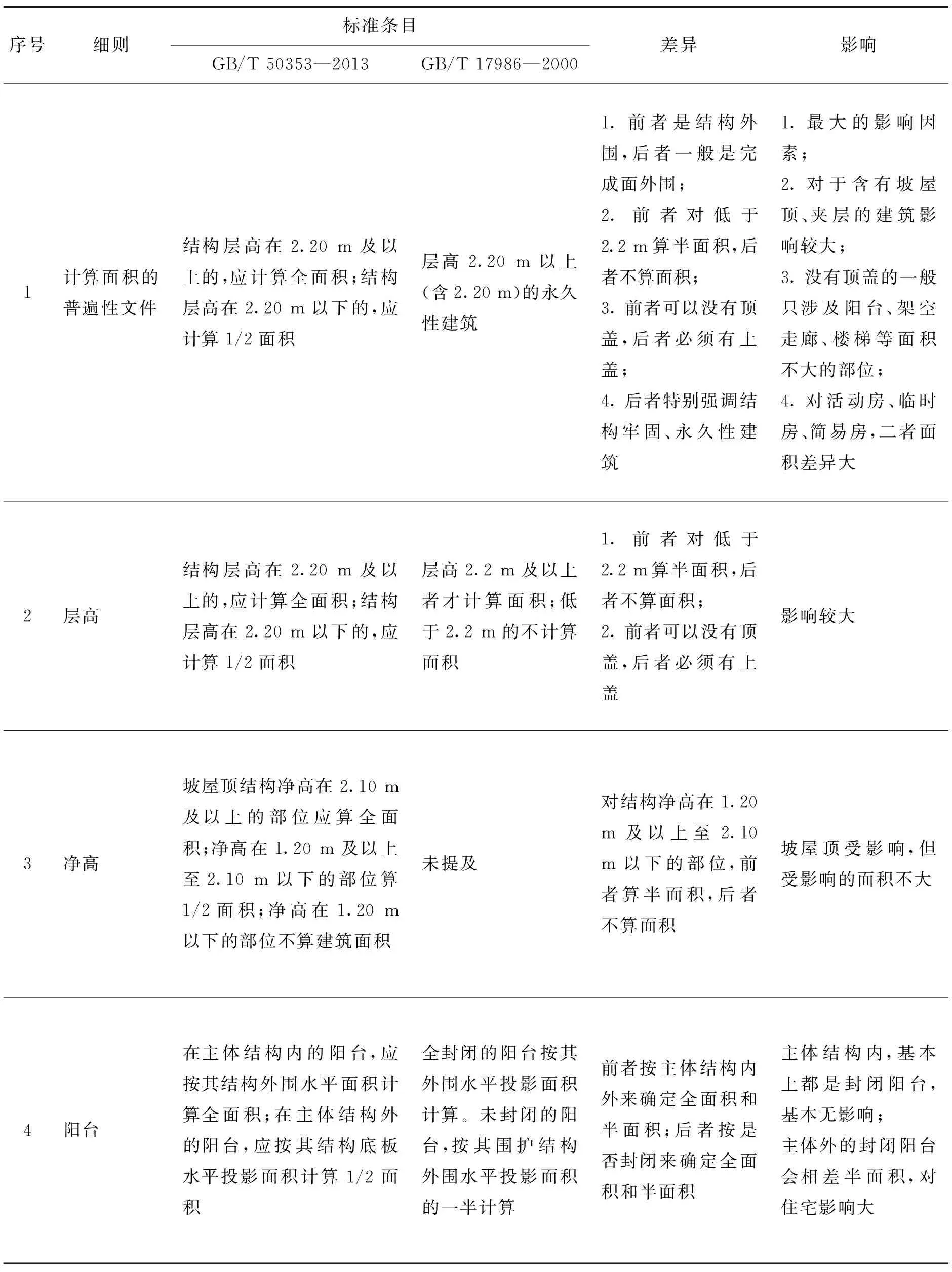

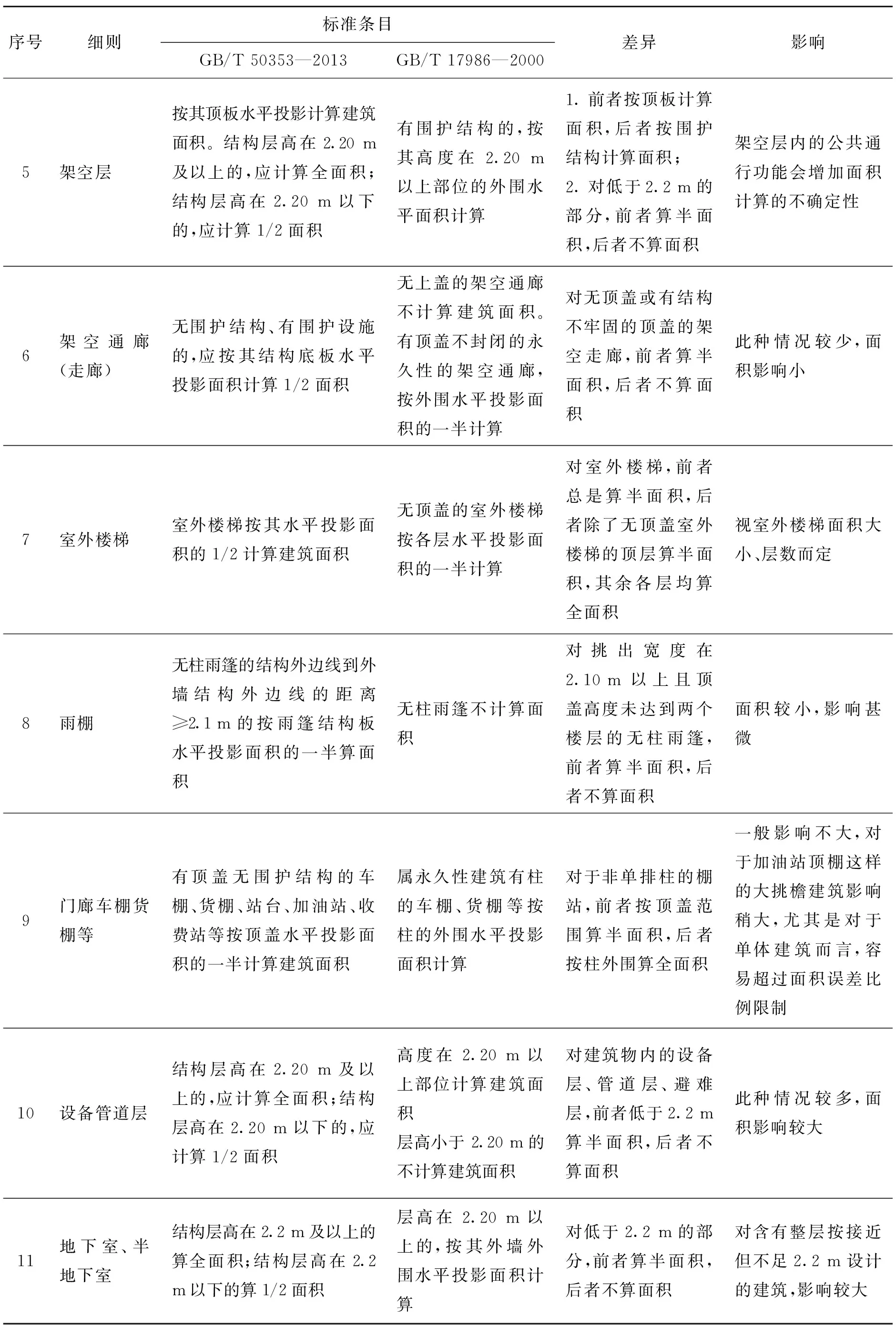

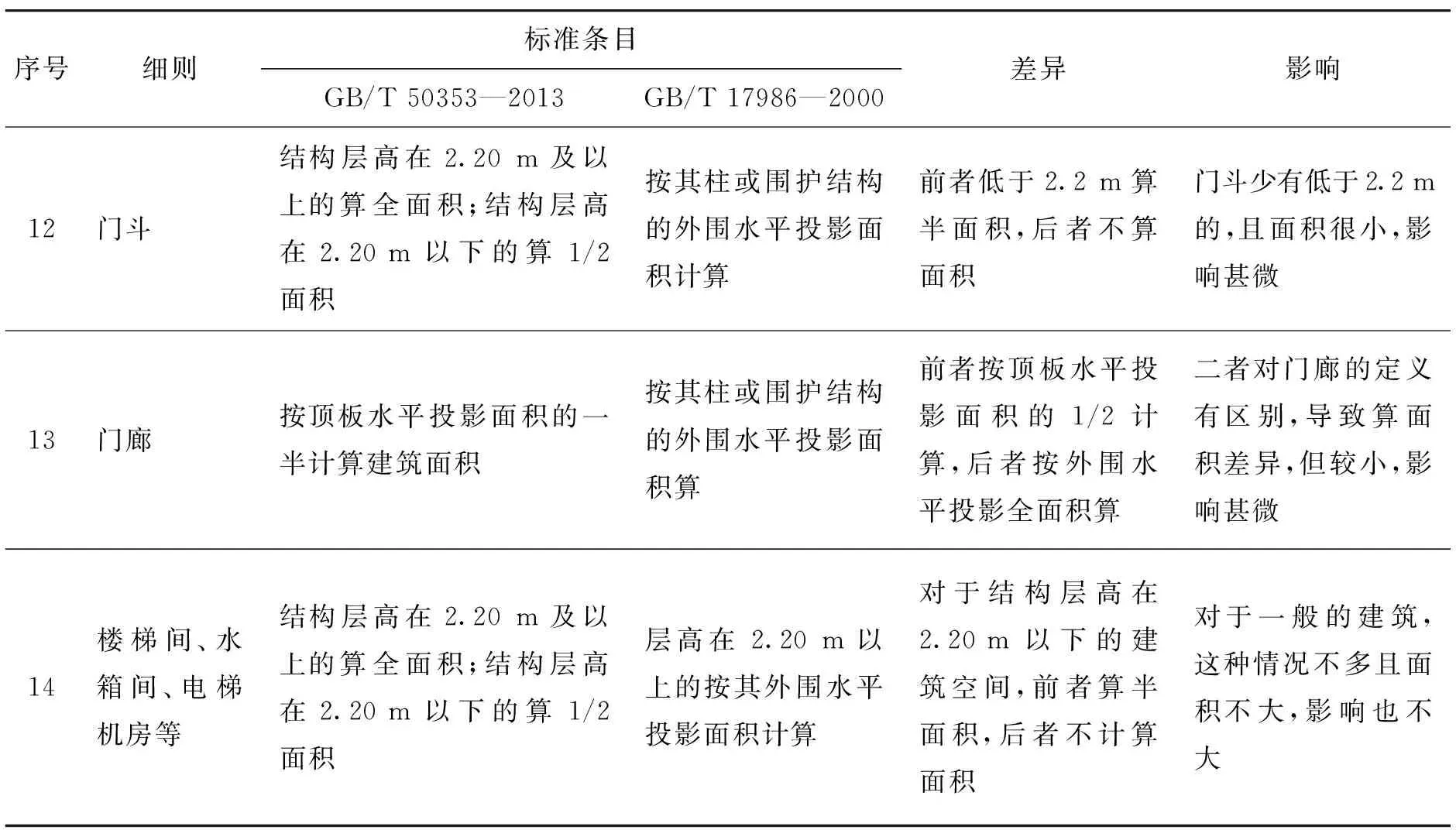

《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353—2013)是住房与城乡建设部提出并管理,2013年12月19日发布,2014年7月1日实施的国家标准,用于全过程计算新建和改扩建的工业与民用建筑工程的建筑面积;《房产测量规范》(GB/T 17986—2000)是由原国家测绘局提出,建设部和国家测绘局归口管理,2000-02-22发布2000-08-01实施的国家标准,用于商品房预售和产权登记阶段的产权面积测算。更具体地说,前者用于规划核实、工程造价核算等,后者用于房产测量和产权登记,因此具有不同的用途。两者在建筑面积的测算方面也存在诸多不同。表1以14种实体或指标为基准,汇总并对比了两者的差异及其影响。

表1 两个国标的14个不同点

续表1

续表1

2 解决方案

在“多测合一”政策实施之前,多头测绘,做规划核实的是一家测绘单位,做不动产测绘的是另外一家测绘单位,被此井水不犯河水,两个标准用于两个测绘事项合情合理。“多测合一”后竣工测量和不动产登记合为一个测绘事项,由一家测绘单位完成,如果建筑面积测绘两次出两个面积就违背了“多测合一”“一个标的物只测绘一次”的初衷。如何实现房屋建筑面积的测算及如何实现“多测合一”,结合全国各地的经验,本研究提出以下解决方案。

2.1 统一的建筑面积测算规则

统一的建筑面积测算规则是解决建筑面积不一致问题的办法,一般来讲,产权面积的计算方法改动难度较大,因为涉及千家万户的经济利益,建议以基于《房产测量规范》的产权面积计算规则为基础,校正用于竣工验收时基于《建筑工程建筑面积计算规范》。此种方法涉及的因素较多,推广有难度,在改革较彻底的地区有实现。例如,在浙江竣工测量中的建筑面积测量和房产测量均采用同样的建筑面积计算规则。竣工测量取消了建筑物面积测量,改为利用房产测量的房屋建筑面积编制相关表格,利用房产测量的分层分户图进行规划比对。如此一来,建筑面积测量工作只保留了房产测量一项,竣工直接采用房产测量面积。因其报批同样采用的是此建筑面积计算规则,因此避免了竣工面积和报批面积不一致现象。

2.2 传统的建筑面积测算规则,但是一测两用

这种方法竣工测量时依然采用《建筑工程建筑面积计算规范》的建筑面积测量方法,涉及房产面积计算时依然采用《房产测量规范》的产权面积计算规则,但是只按照所需的最高精度测绘一次,计算两次测量数据分别得出两个用途各异的建筑面积。例如,在上海,通过一次测量分别按照这两个国标得出用途各异的这两个建筑面积;在徐州,施行的是“三测合一”方法,就是把行政审批中同一个建设工程项目所需的规划核实测量和不动产测绘(含房产测量、地籍测量)合并为一个综合性联合测绘项目,委托一家测绘服务机构承担,一次测绘完成3项测绘成果。然而规划核实测量建筑面积计算规则以及房产测量房屋建筑面积计算规则各是各的,分别计算。这种做法无须改变计算规则,只是把两项或三项测绘业务合并为1项,难度小,容易被人们接受,是大量存在的一种“多测合一”建筑面积计算方法。

2.3 折中的建筑面积测算规则

这种面积测算规则介于规则1和规则2之间,部分规则统一,部分规则分开使用。这种方法较规则1要好推广一些,相比规则2的改革步伐又进一步。采用此种规则,一般规定一套面积计算的通用规则,再分别规定不同场合分开使用的面积计算规则。该种规则典型的应用是《重庆市工程建设项目竣工验收多测合一技术规程》。该规程的第5章“面积计算规则”包括4节:面积计算通用规则、计容面积计算规则、房产面积计算规则和共有产权面积分摊规则。合合分分构成了适合完整的建筑面积计算规则。使用此类规则的测绘单位比使用规则1的多,比使用规则2的少。

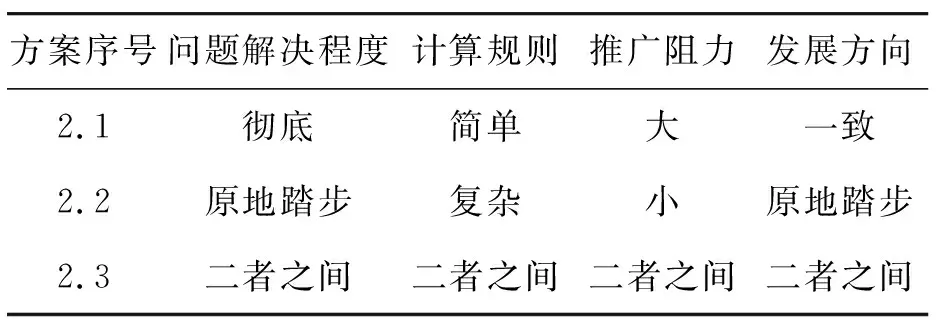

2.4 3种解决方案的利弊分析

从3种方案对问题的解决程度来看,2.1节的方案一步到位,解决问题最彻底,与时代的发展方向一致,2.2节的方案原地踏步,相当于保留传统方案;从面积的计算规则来看,2.1节的方案相对简单,一个规则解决两件事情,2.2节的方案仍需两个规则,相对复杂些;从方案相关政策的推广来看,人们已经习惯了方案2,只是专业人员一测两用,推广的阻力较小,方案1则需对某一种或者两种计算规则做较大程度的修改,尤其涉及群众利益时候,推广的阻力会相对大一些。2.3节的方案各方面表现均介于两者之间。若采用2.1节的方案,建议尽量使用《房产测量规范》,因为它牵扯到千家万户的经济利益。对3种解决方案的利弊分析详见表2。

表2 3种解决方案的利弊分析

3 算例

3.1 项目概况

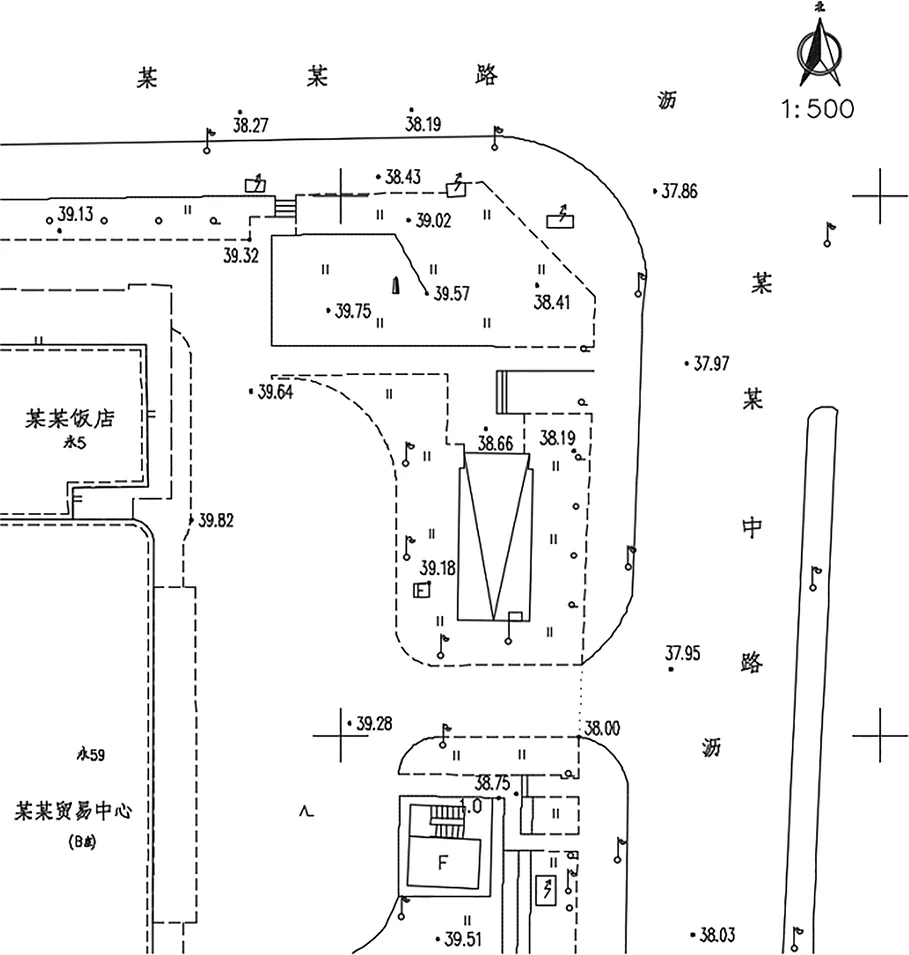

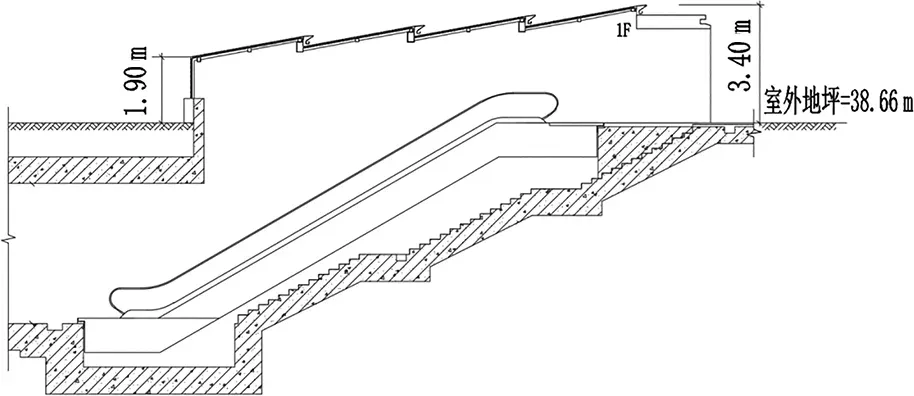

XX贸易中心股份有限公司XX大厦B座地下出入口项目[规划许可证号为2020规自(X)简建字0012号],位于XX市XX大街1号,由XX贸易中心股份有限公司建设完成,项目为简易低风险项目,规划建设规模为49.89 m2,房屋用途为地下出入口。图1(a)~图1(c)分别是其竣工地形图、立面图和竣工照片。

(a)竣工地形图

(b)立面图

(c)竣工照片

3.2 作业依据

规划核实测量的建筑面积计算依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353—2013),房产测量的建筑面积计算依据《房产测量规范》(GB/T 17986—2000)。

3.3 测算成果

3.3.1建筑物角点坐标成果

测得建筑物角点坐标成果见表3。

3.3.2规划核实测量的建筑面积计算成果

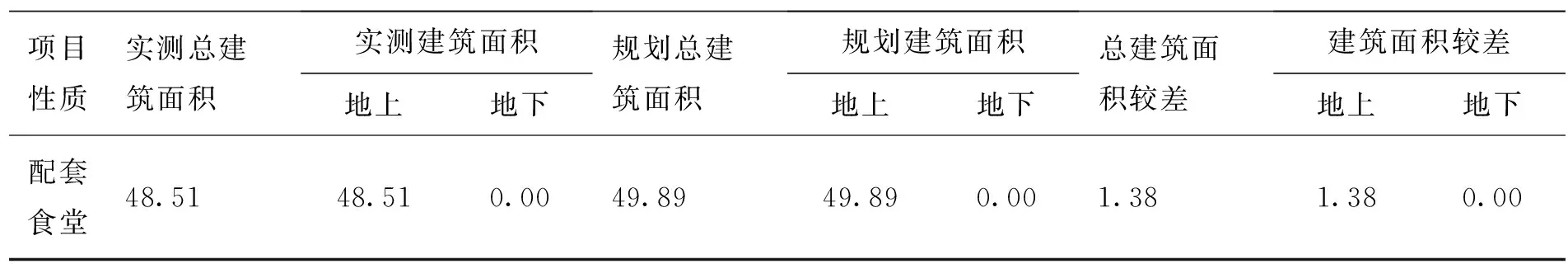

规划核实测量的建筑面积计算成果见表4。

3.3.3房产测量的建筑面积计算成果

房产测量的建筑面积计算成果见表5。

表3 建筑物角点坐标成果 单位:m

表4 规划核实测量的建筑面积计算成果 单位:m2

表5 房产测量的建筑面积计算成果

由表4、表5可知,规划总建筑面积为49.89 m2,规划核实的实测建筑面积为48.51 m2,建筑面积较差为1.38 m2,相对较差为2.8%;房产测量的建筑面积为97.02 m2,用于房产测量的建筑面积与用于规划核实的实测建筑面积较差为48.51 m2,相对较差为100%。分析两个面积产生不一致的原因在于主体建筑外墙外侧的出入口的建筑面积计算规则不一致,按照《建筑工程建筑面积计算规范》该出入口应计算一半面积,而按照《房产测量规范》该车库出入口应计算全面积。

3.3.4依据方案1的两种面积计算成果[10]

如果按照方案1,并基于《房产测量规范》的产权面积计算规则为基础,则上述规划总面积应调整为99.78 m2,规划核实的实测建筑面积为97.02 m2,房产测量的产权面积97.02 m2。即按照方案1,规划核实的实测建筑面积与房产测量的产权面积相等,且与规划总面积的差异较小,可视为施工误差。

4 结束语

介绍了“多测合一”的发展背景以及面临的房屋建筑面积计算规则不一致问题,详细分析了两个相关国家标准在面积计算规则方面的不一致性及其影响,给出了3种解决方案:统一的建筑面积测算规则;依旧使用两个传统的建筑面积测算规则,但是一测两用;折中的建筑面积测算规则。第1种方案解决问题最彻底,也方便了测绘工作,但会牵扯千家万户的经济利益,执行起来会有阻力;第2种方案通过多测合一,一测两用节约了成本,执行起来会相对顺畅,但面积计算规则相对烦琐。前者是未来发展方向,建议慎重推广,且推广时要充分考虑老百姓利益,计算规则尽量采用《房产测量规范》,在地方标准推广成功的基础上再大面积全国推广。论文给出了两种解决方案的一个实际算例,并进行了实际对比,证实了上述结论。