西部农村学校同伴效应对青少年近视的影响

2022-05-15杜康,黄珏瑢,关宏宇,史耀疆

杜康,黄珏瑢,关宏宇,史耀疆

摘要:我国青少年近视率居高不下,农村地区也不例外,已严重威胁我国未来人力资本水平。基于2018-2019年在西部2省9县农村地区163所学校四至九年级的实地调查数据,使用工具变量法分析了同伴效应对青少年近视的影响。研究发现班级中近视同伴比例越高,青少年的视力水平更差、近视的可能性更大。同时发现同伴效应在近视的青少年中影响更大,但该影响在戴眼镜的近视青少年中有所降低。同伴效应对女生、初中生以及住校生的视力影响更大。作用机制检验发现,同伴近视并未通过间接影响个体对于近视的态度来增大近视可能性,可能主要通过直接改变个体用眼行为产生影响。因为同伴效应的存在,近视防控亟需引起全社会的重视,让近视防控产生社会乘数效应。同时,近视防控工作需要针对不同的青少年给予差异化的关怀与帮助,积极倡导正确的用眼行为。

关键词:同伴效应;近视防控;青少年近视;西部农村学校

中图分类号:F913.5 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)01-0077-11

一、背景与问题

我国青少年近视的高发已严重威胁我国人力资本水平。半个世纪以来,东亚各国青少年近视率不断攀升,我国也不例外[1-2]。2018年我国儿童青少年总体近视率为53.6%,其中小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生为81.0%[3]。我国19~22岁的大学生视力不良检出率更是高达86.4%[4],已严重危及航空、国防等对视力有要求专业的人才供给[5]。研究发现农村地区近一半的中小学生存在近视问题,虽然略低于城镇地区,但近视问题仍然严峻[6]。近视如未矫正,会降低青少年的学业表现,进而影响其人力资本的积累[7]。更为严重的是,由于近视具有遗传性(尤其是高度近视),近视不仅会影响我国当代人口素质,同样可能会影响我国未来人口素质[8]。

近视问题同样会带来不可忽视的社会经济负担。研究估计,近视问题造成的亚洲国家直接经济损失约为每人每年202美元,且逐年升高[9]。李玲使用统计年鉴等数据估算了我国视力问题所致的经济成本,其结果显示2012年視力问题给我国GDP带来约1.3%的损失[8]。此外,如果近视程度不断加深发展为高度近视,则易引发青光眼、失明等更严重的视力问题,劳动者不得不退出劳动力市场。为此,教育部联合八部委发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》,提出力争使全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低 0.5个百分点以上[10]。

了解近视的成因,有助于更好地防控近视,进而降低近视的危害。关于近视的成因,目前学界认为主要有先天基因遗传和后天用眼行为不当两个方面因素。近视先天遗传是指近视父母的孩子也更可能近视[11]。部分学者已经发现部分近视的基因遗传点位[12],但是现有技术尚不能从基因层面实现近视防控,而基因也难以解释近视率在一代人中的快速上涨。已有研究普遍认为造成青少年近视率快速上涨的主要原因是后天用眼行为习惯等因素[12]。有关研究表明不科学用眼会增加近视发病率,例如长时间近距离阅读、写作等[13]。也有学者研究发现,户外活动时长会影响近视率,户外活动时间越少越容易近视[14]。

对于青少年而言,其行为习惯很容易受到同伴的影响[15]。例如,青少年在吸烟、饮酒等健康风险行为方面均存在显著的同伴效应[16-17]。李强及李磊等人的研究发现,个体的体重水平会受到周围同伴的影响[18-19]。同样地,既然行为习惯与近视高度相关,那么近视作为不良行为的结果是否亦存在同伴效应呢?如果存在,可能的作用机制是什么?目前鲜有研究同伴效应对青少年近视影响的文献,回答这些问题不仅可以厘清近视率快速上涨的原因、丰富同伴效应的应用,同时可以为近视防控工作的开展提供新的抓手。

为此,本文基于我国西部地区陕西、甘肃2个省9个县区163所农村学校38 417名中小学生的调研数据,实证分析青少年近视是否存在同伴效应,并在此基础上分析其对于不同群体的异质性影响,最后探究近视同伴效应的作用机制。

二、研究述评

同伴效应作为社会互动的主要形式之一,具有社会乘数效应,即个人行为的小幅变动可能引起社会整体的大幅变动[20]。以往同伴效应的文献多集中于考察学生的学业表现,发现同伴对学生的学习成绩存在显著影响[21-22]。近年来,学者逐渐开始关注同伴效应在健康领域的影响。例如,谢东虹等人的研究发现个体健康水平会受到所在社区健康水平的影响[23];权小娟等人也发现同伴的体重对青少年自身体重有显著正影响[24]。国外也有研究者考察了同伴效应,对青少年抽烟、酗酒、犯罪等行为的影响[17,25]。现有文献中鲜有研究近视同伴效应的文章。

(一)同伴效应

Manski的机会理论指出,个体是否采取某种行为与其所在群体这种行为的比例相关[26]。类似地,Crane和Durlauf等均提出了传染性效应[27-28]。在同伴效应中,个体以某种方式行事的可能性在很大程度上取决于同龄人中这种行为的普遍程度。青少年在校期间长时间与同龄人在一起,更可能模仿周围同伴的行为。青少年可能会因为模仿学习周围近视同伴的不良用眼行为(如长时间近距离阅读、长时间使用电子设备、眯眼视物等)。按照Manski的机会理论,随着班级近视同伴比例的增加,青少年模仿周围近视同伴行为的可能性增大,进而更可能近视。

(二)同伴效应的异质性

诸多关于同伴效应的相关研究均发现同伴效应在不同群体中存在异质性[19,29-31]。李磊等人的研究发现,肥胖的同伴效应对于胖的人影响更大,会使得原本肥胖的人体重进一步增加,陷入恶性循环[19]。如果近视同伴效应存在,那么对于视力正常和近视的个体而言,其影响大小是否会存在差异?是否近视也存在肥胖同伴效应中类似的恶性循环?此外,聂景春等人对配镜行为的同伴效应研究中发现,当班级配镜比例较低时,同伴效应并未产生显著影响,只有当同伴配镜比例达到一定水平后,同伴配镜才会提高个体配镜率[31]。若近视同伴效应存在,其影响是否也会因为不同群体近视比例的不同而不同呢?基于此,本研究同样对于近视同伴效应对不同群体影响的异质性进行分析。

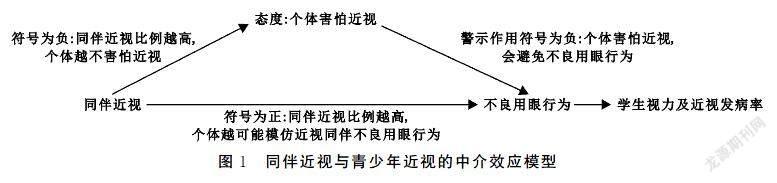

(三)同伴效应作用机制

社会学习理论指出,个体会在社交的过程中学习并接受他人的行为以及态度[32]。同伴效应作为社会互动的主要形式,其作用机制也可分为影响行为以及态度两个方面。无论关系如何,个体对他人行为的单次观察都可能产生对他人行为的模仿[33]。权小娟等人的研究已经发现同伴效应会显著影响青少年的锻炼时间[34]。因此,青少年可能会模仿周围近视同伴的行为进而影响其视力水平。

不同于行为的直接模仿,同伴效应中态度的作用往往被学者视为中介变量来进行分析[32]。具体到本研究中,人们对近视存在负面评价以及认知误区,不希望且害怕自己近视[35]。当观察到同伴近视,个体因害怕近视可能会采取一定的措施避免自己近视(警示作用)。但另一方面,随着某一负面评价行为在群体中的占比增多,个体对于该种行为的负面评价可能会趋于中立[36]。在本研究中,随着班级同伴近视比例升高,个体对近视的害怕程度可能会降低,使得警示作用变小,进而增大其近视的可能性。这意味着,近视同伴的影响会通过影响个体对于近视的态度间接影响其行为。尽管理论上已经指出基于同伴效应中态度中介效应的分析框架,但相关的实证研究仍较少,本研究希望在此方面做出一些贡献。

需要明确的是,本文并未假设近视同伴效应主要通过影响个体态度而产生,仅是探究这一作用机制是否存在。图1描述了同伴效应通过影响青少年对近视的态度进而影响其近视的作用路径。

三、研究设计

(一)样本数据

本研究数据来源于2018-2019年陕西师范大学教育实验经济研究所农村学生视力保护项目的一手调研数据。该调查样本分布于陕西省7个县及甘肃省2个县。2019年,陕西省和甘肃省家庭人均可支配收入分别比全国平均水平低19.7%和37.7%[37]。调研共普查了163所农村学校(122所小学,41所初中)的所有四至九年级学生,共计38 417名学生(其中小学生28 934名,初中生9 483名)。

本研究数据收集包括两部分。第一部分使用问卷调查进行信息收集。学生调查问卷收集了包括学生年级、性别、是否住校、班級规模、父母受教育程度、父母配镜情况、父母外出务工情况等信息。其中2018年在陕西省3个县调研的样本额外收集了学生是否害怕近视以及是否害怕戴眼镜两个变量,作用机制分析时将使用该部分样本验证态度在同伴效应中的中介效应。第二部分是在问卷调查后,对所有样本学生逐个进行视力筛查,视力筛查采用国际通用的ETDRS(early treatment diabeic retinopathy study)视力表[38]。本研究基于该视力表筛查数据,构造了两类结果变量:是否近视和视力水平。是否近视的定义依据ETDRS视力表筛查结果,双眼裸眼视力均小于或等于0.5定义为近视青少年视力问题主要是由于近视造成的[39]。即使是散光斜视等问题也可能是行为习惯带来的结果,因此亦会通过行为产生同伴效应。为了简化,本研究统一使用近视这一定义。 。本文未使用任一眼视力低于0.5定义近视进行分析的原因是基于以下两点考虑:首先,单眼近视可能更多的是因为后天行为习惯的作用,父母遗传的作用可能较小,会削弱本文后续研究中采用工具变量的有效性。其次,因为本研究所使用数据为视力筛查数据并非散瞳验光的结果,其余类似散光斜视等因素也可能造成视力低于0.5,使用双眼更有可能是近视带来的视力下降作者同样分析了将近视定义更换为任一眼视力低于0.5后的结果。结果显示,OLS回归与主要展示结果一致,但使用工具变量时第一阶段F值小于10,证实了使用该定义时确实存在弱工具变量问题。因此,本研究后续分析中近视的定义均指双眼裸眼视力都小于等于0.5。。

除了是否近视这一虚拟变量外,考虑到近视的形成需要一定的时间,本文进一步考察了同伴效应对于视力水平的影响。由于视力筛查结果为非连续多值变量,为便于后续分析,本文将该视力筛查结果转换为眼科研究中常用的LogMAR (logarithm of the minimal angle of resolution) 连续变量[40]。计算方法为LogMAR=log10(1/VA),即对ETDRS视力表筛查出的视力(VA)的倒数取对数。LogMAR的值每变化0.1,对应的ETDRS视力表变化一行;LogMAR的值越高,表示视力情况越差。本文后续的视力水平将使用视力表数值转换后的LogMAR数据。

(二)模型与方法

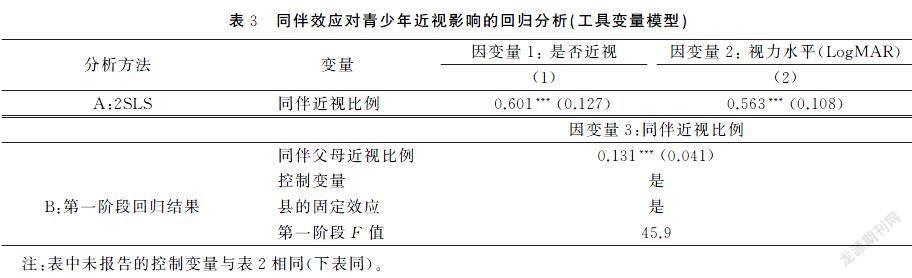

1.同伴效应模型。本文旨在考察班级层面青少年近视的同伴效应,并设定如下经济计量模型:

yi=β0+β1y--i+βxXi+εi(1)

式(1)中,因变量yi是青少年i的视力结果变量,包括是否近视及视力水平(LogMAR)。y--i为自变量,即同班近视同伴比例。同班近视同伴比例定义为:一个班级内近视学生占该班级人数的比例(除本人外),计算公式为:y--i=1N-1∑N-1j≠iyj (N是学生i所在班级的总人数)。Xi为一系列的控制变量,εi为随机误差项。β1衡量了班级中近视同伴比例对个体的视力健康(是否近视和视力水平)的影响。

2.工具变量模型。在识别同伴效应时,可能存在三类内生性问题导致估计偏误[26]。第一,选择效应。个体会根据自己的偏好选择同伴,例如喜欢户外运动的学生更可能和喜欢户外活动的学生做朋友。由于个体可能基于一些不可观测的因素选择同伴,这会导致对式(1)β1的估计存在偏差,该问题也常被称为“自选择问题”。本文使用近视同伴比例衡量同伴特征,是班级层面的同伴特征。个体选择一个近视人数较少或较多的班级的可能性很小,可以认为个体面对的班级近视同伴比例是随机的。第二,反身问题。个体A影响个体B,个体B也会反过来影响个体A,他们之间的相互影响很难分离出其中A对B(或B对A)的单独影响。第三,相关效应。青少年同伴表现出相同的行为可能由于他们处于共同环境所致,例如相同的班级规模、相同的学习设施等,这些“环境”若没有被观测和控制,可能被识别为同伴效应,因此可能高估β1。对于同伴效应估计中出现的反身问题以及遗漏变量导致的“相关效应”估计偏误,本研究借鉴已有同伴效应研究[18,41],使用其他同伴父母近视比例作为同伴近视比例的工具变量进行研究。

考虑到学生可能并不知道自己父母是否近视,且本研究缺乏父母视力水平的筛查数据,因此在定义父母是否近视时,依据学生自我报告的父母是否配矫正眼镜(易于学生本人观察,测量误差更小)来作为父母是否近视的代理变量。本文引入同伴父母配镜比例作为工具变量Z--i,并使用两阶段最小二乘法(2SLS)估计近视同伴效应的影响,式(2)为两阶段最小二乘法的第一阶段回归。

y--i=α0+α1Z--i+αxXi+vi(2)

其中y--i为同伴近视比例,Xi为一系列的控制变量,vi为随机误差项。工具变量同伴父母配镜比例的定义方式与同伴近视比例相同,即Z--i=1N-1∑N-1j≠iZj 。此外,现有研究虽然一致认为父母近视与孩子近视高度相关,但是关于父母近视人数与孩子近视之间的关系并未得出一致结论。因此本研究将父母是否近视Zj 定义为虚拟变量:父母任意一方近视(配镜)取值为1,父母均不近视取值为0。

3.稳健性检验。考虑到估计结果的稳健性,以及很多近视青少年并未及时配镜矫正,相較于同伴近视,同伴配镜对青少年而言是一个同伴近视与否更明显的信号。这种信号可能会产生一定的警示作用,进而可能导致同伴效应的结果不同。因此,本研究在稳健性检验时将核心自变量同伴近视比例替换为同伴配镜比例来进行分析。与此同时,本研究也尝试了将近视的定义更换为任一只眼低于0.5来考察同伴效应的影响。

4.机制检验。为验证同伴近视是否通过影响个体对近视的态度进而影响其近视可能性,本研究引入如下模型:

y--i=α0+α1Z--i+α2T+αxXi+ui(3)

本研究中将个体对近视的害怕分别定义为:是否害怕近视以及是否害怕戴眼镜,均为虚拟变量,当取值为1时表示害怕近视或者害怕戴眼镜。式(3)中变量T即为个体是否害怕近视的代理变量,α2衡量了个体是否害怕近视对其的视力健康(是否近视和视力水平)的影响。其余变量的定义与式(2)相同,ui为随机误差项。为了克服可能存在的异方差问题,本文所报告的估计系数均使用学校层面聚类估计来调整标准差。

(三)样本描述

表1描述本研究样本数据中的变量基本特征。四年级到九年级学生的总体近视率为23.9%(双眼裸眼视力≤0.5),其中小学生为20.3%、初中生为35.1%。因为样本数据来源于西部农村地区,并未涉及城市样本学生的数据,因此样本近视率低于全国平均水平。样本学生的配镜率为20.5%,这说明部分近视学生未通过配镜对近视进行矫正。班级中同伴近视比例平均为23.8%,同伴配镜比例为19.8%。在全样本的学生中,男生占比略高于50%,住校生占23.0%。家庭特征方面,父亲外出务工的占比为30.8%,母亲外出务工的占比为16.5%;约60%以上的父母为初中以上学历。在用于机制分析的样本中,23.8%的学生害怕近视,35.4%的学生害怕戴眼镜,相较于近视,学生对戴眼镜的害怕比例更高。

四、数据分析

(一)同伴效应对青少年近视以及视力的影响

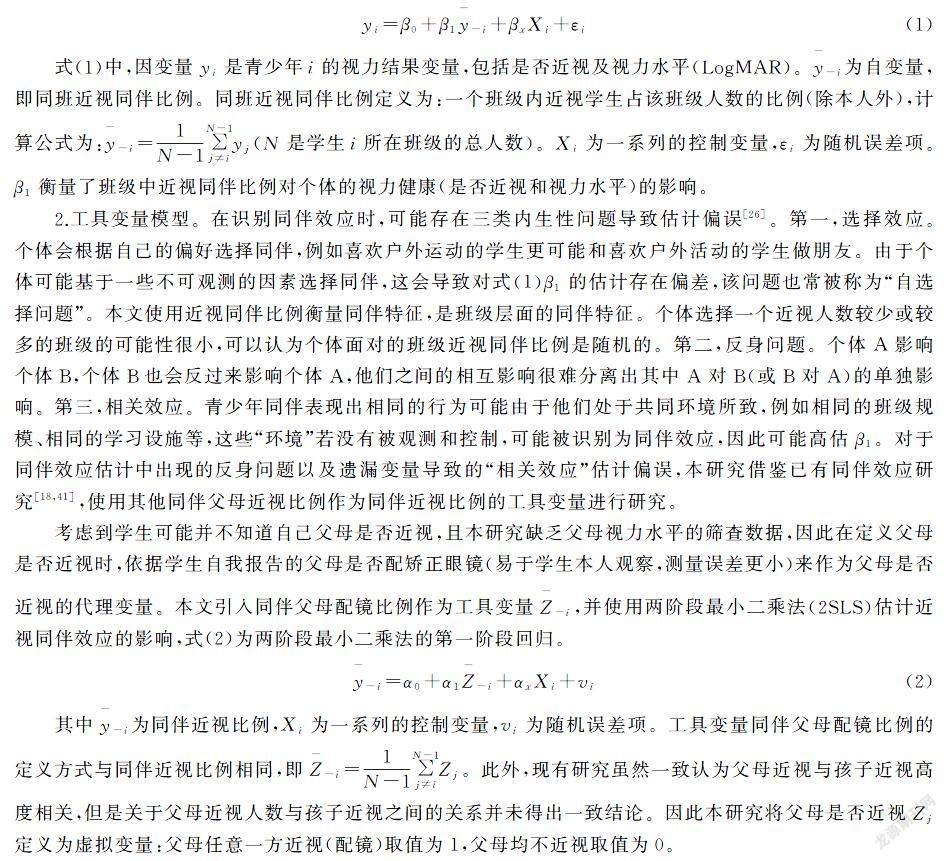

1.OLS估计结果。在计量模型的基础上,本文对近视的同伴效应进行实证研究。表2报告了两组变量的OLS估计结果。其中(1)(3)列报告了同伴效应对青少年是否近视的回归结果,(4)(6)列报告了同伴效应对青少年视力水平的回归结果。每组回归中首先纳入了学生个体层面的控制变量,并在此基础上进一步加入了家庭层面的控制变量。以上所有回归均控制了县级固定效应。实证结果显示,同伴近视比例与青少年近视以及视力水平之间始终保持着显著且稳健的正相关关系。基于第(3)列以及第(6)列的估计结果,本文发现同伴近视比例每提高1个百分点,个体近视概率显著提高0.6个百分点,视力会下降0.4个单位。

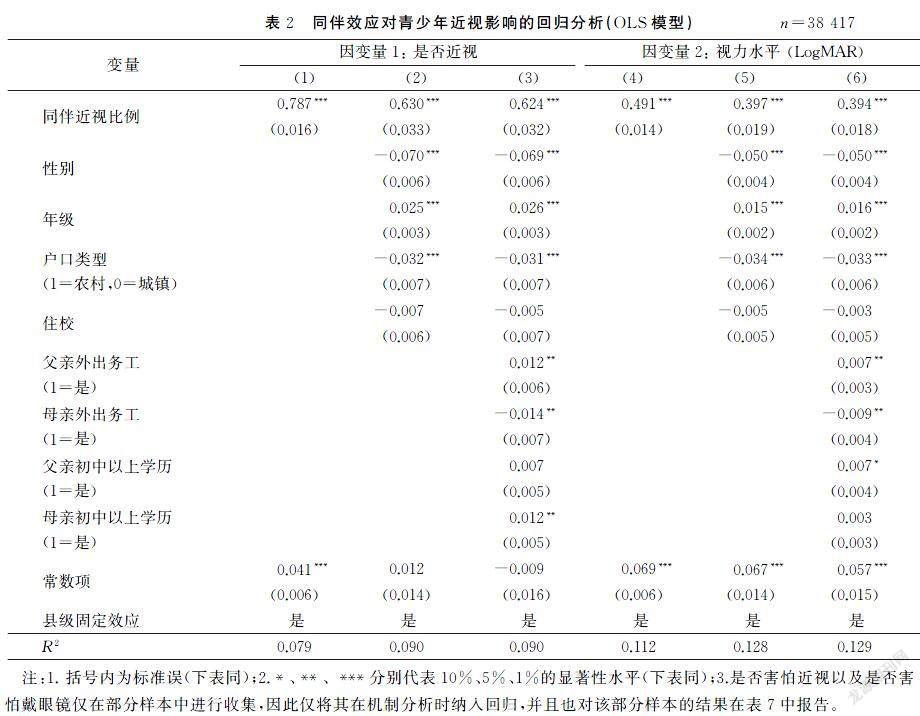

2.工具变量估计结果。表3报告了使用工具变量的回归结果。第一阶段回归结果显示,在控制其他变量后,同伴父母近视比例与同伴近视比例在1%水平上显著相关,这表明工具变量与自变量之间存在强相关性,满足工具变量有效性的第一个条件。这种相关性可能是因为近视遗传性的存在。学界关于父母近视与子女近视之间的相关性也已形成广泛共识[12],而这种近视的遗传性并不会遗传给其子女的同伴,这保证了该工具变量的外生性。此外,视力的变化及近视的形成均需要一定时间的积累,而不同学生与其同伴的父母处于不同的家庭环境中,彼此之间接触的机会有限,因此个体是否近视受到其同伴父母影响的可能性很小。

工具变量的结果显示,在其他情况均相同条件下,同伴近视比例每增加1百分点,个体的近视概率将增加0.6个百分点, 视力下降约0.56个单位。与OLS结果相比,青少年近视与否与普通最小二乘估计的结果基本吻合,证实近视存在同伴效应这一结论是稳健的。与OLS相比,工具变量的结果显示个体视力下降的更多,这说明OLS回归低估了同伴近视对青少年视力水平的影响。

3.稳健性检验结果。上述OLS以及IV的回归结果均证实了近视同伴效应的存在,但是考虑到相较于同伴近视,同伴配镜对青少年而言是一个同伴近视与否更明显的信号。这一信号下,同伴近视的影响是否依然稳健呢?基于此,本研究将自变量替换为同伴配镜比例来分析同伴配镜对青少年近视的影响。

表4的结果显示,同伴配镜比例对于青少年近视以及视力水平均存在一个正向且显著的影响,并且该影响无论在普通最小二乘法还是工具变量模型下均是稳健的,进一步证实了近视同伴效应的存在。与前述同伴近视比例的结果相比,同伴配眼镜对近视以及视力水平的影响系数更小,这可能有两方面原因:其一,同伴配眼镜比例低于同伴近视比例(19.8%相对于23.8%),因此戴镜同伴对青少年的影响相对较小。因为班级眼镜拥有率低,个体模仿其配镜同伴行为的可能性较小。其二,如表1中描述的那样,学生对于戴镜的害怕比例高于对近视的害怕。因此同伴戴镜会产生更大的警示作用,个体可能会更注重保护自己的视力,因而更不可能近视。

(二)近视同伴效应对视力的异质性影响

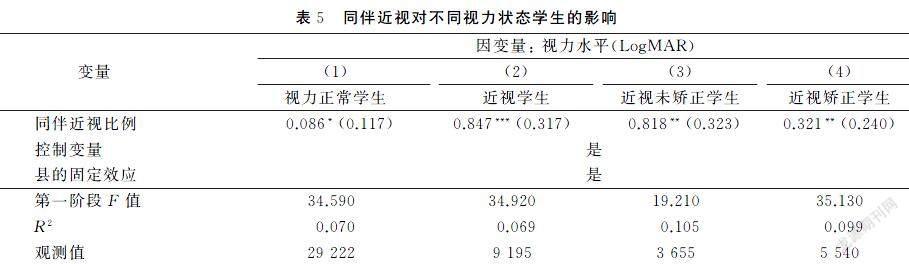

1.近视同伴效应对不同视力状态学生的影响。根据上述分析,已经发现同伴近视能够影响青少年的视力水平。那么对于视力正常和近视的学生,其影响是否会存在差异?为此,本研究分样本进行了分组回归分析。表5回归结果的(1)(2)列分别报告了同伴近视对视力正常学生以及近视学生的回归结果。结果发现,班级近视同伴效应对近视学生的视力影响更大,其系数比视力正常学生约大10倍。如果所在班级的近视比例不断升高,近视学生会受近视同伴的影响视力下降更快,陷入一个恶性循环,进而可能从轻度近视发展为高度近视。不过一旦近视学生通过配镜对其视力进行矫正以后,同伴效应对其视力下降的影响减小1倍以上,这意味着及时矫正可以一定程度抵消近视同伴效应对视力水平带来的负面影响,表5的(3)(4)列展示了这一结果。

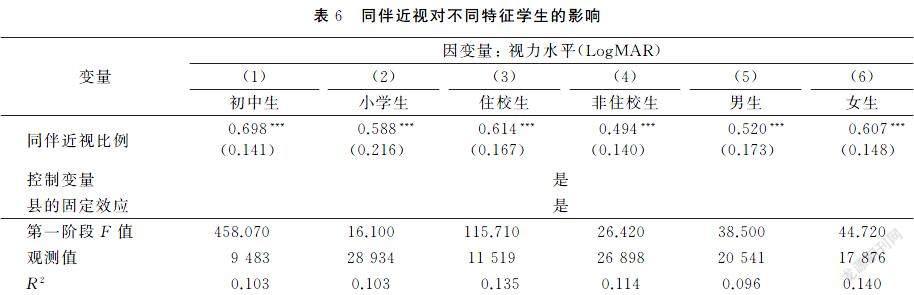

2.近视同伴效应的其他异质性影响。近视同伴对青少年的影响同样可能与其个人特征相关。假如个体受到同伴近视影响的可能性更大,那么同伴效应有可能也会更大。为验证该假设,本文根据学生是否初中生以及住宿生分别进行了分组回归(见表6),结果顯示同伴效应确实对于初中生和住校生产生了较大的影响。本研究中初中生近视比例比小学生高出15个百分点,而当同伴近视比例更高时,个体模仿近视同伴不良用眼行为的可能性更高,即同伴效应影响更大,这与Zimmerman等人对药物滥用的研究发现的结论类似[25]。近视同伴效应对住校生影响更大,其原因可能是相比于非住校生,住校生与同伴接触的时间更长,更可能产生相同的行为习惯,因此近视的同伴效应更大。

已有文献表明同伴效应的影响存在性别差异,因此本研究同样考察了同伴近视对于不同性别学生的影响(见表6)。结果发现同伴近视对于女生的影响更大,这可能是因为女生群体户外活动时间更短、户外活动项目选择更少[42]。值得注意的是,在一个分组条件下,同伴近视比例升高均会显著降低个体视力水平。同伴近视比例每增加1个百分点,视力就下降0.49~0.70个单位。

(三)近视同伴效应的机制分析

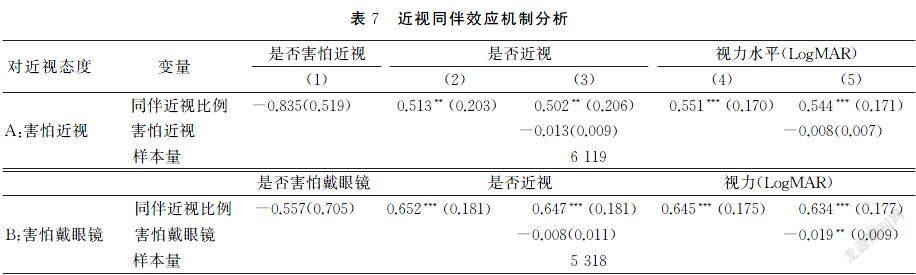

上文的分析表明,在克服了内生性问题后,近视的同伴效应依然存在。不论性别、住校与否还是初中生、小学生,近视同伴效应均会显著降低青少年的视力水平。那么同伴效应的作用机制是怎样呢?本文使用分阶段中介效应方法验证近视同伴效应是否通过改变个体对近视态度而影响其用眼行为导致增大近视可能性(见表7)。由于本研究中仅有三个县的学生对于近视态度的样本数据,因此机制分析仅使用该三个县的子样本,纳入态度以分析近视同伴效应的间接影响。学生对于近视的态度通过学生是否害怕近视以及是否害怕戴眼镜两个变量来衡量。

表7中的第(2)列和第(4)列回归结果与表3使用全部样本的结果一致,即同伴近视会增大个体近视可能性,降低其视力水平。在此基础上进行中介效应检验[43],结果发现,虽然如本文预期,同伴近视比例对于个体是否害怕近视的影响是负的,即同伴近视比例升高,个体对近视的害怕程度会减弱,但是该结果不显著[表7第(1)列]。进一步地,把个体对近视的态度纳入回归中后,同伴近视比例的影响仅有轻微的下降[表7第(3)(5)列]。其中,纳入“是否害怕戴眼镜”这一态度变量后,其对于视力的影响在5%水平上显著,但通过Sobel检验后P值为0.459[44]。也就是说,总体上近视同伴通过态度影响个体近视的中介效应在本研究中不显著。因此,近视同伴效应可能主要通过行为习惯等其他渠道影响青少年的视力健康。上文中同伴效应对于住宿生的影响更大也间接说明行为习惯可能起更加主要的作用(住宿生相处时间更长,更易模仿同伴的行为)。之前一些学者对态度的中介效应研究也发现,其影响要么很小,要么根本不存在[45]。例如,Zimmerman等人对个体药物滥用的研究发现,同伴通过影响个体对于药物使用态度的间接影响仅占全部影响的7%[25],且并不显著。五、结论与讨论

鉴于青少年的行为习惯很容易受到周围同伴的影响,如果近视存在同伴效应,青少年近视可能会存在“传染”的风险。可以利用这一传染性提倡正确的用眼行为习惯,这将为我国的近视防控政策提供新的抓手。因此准确地估计和理解近视的同伴效应有助于我国应对青少年近视防控带来的挑战。

西部农村地区青少年近视问题同样严峻,而关注同伴效应对青少年近视的影响有助于更深入地理解近视问题的高发原因,有针对性地开展近视防控工作,助力农村教育发展。为此,本研究使用2018-2019年期间38 417名西部农村地区中小学生的调查数据估计了同伴效应对于青少年视力健康的影响。不同于主要基于朋友网络的研究,本研究基于班级网络构建同伴近视比例,较好地避免了个体层面的自选择对估计结果的影响。与此同时,本研究使用同伴父母配镜这一工具变量解决了估计中可能存在的“反身问题”以及“关联效应”。研究发现同伴效应对青少年视力以及是否近视均有显著的影响。具体体现为,班级近视同伴比例越高,青少年近视的可能性越大,视力水平更差。这一结果在不同回归模型、不同变量定义以及不同样本下均是稳健的。考虑到本研究样本所关注的西部农村地区近视率比全国平均水平更低,同伴效应对其他地区近视的影响可能更大,因此进一步对不同特征群体进行异质性分析发现,近视学生、初中生、住校生、女生受到同伴近视影响更大。值得注意是,如果近视学生通过配镜矫正后,同伴近视对其影响将不再显著。这启示我们,对于已经出现视力问题的青少年,及时矫正很有必要,可以减缓其视力下降的速度。最后本研究检验了基于态度的中介效应在近视同伴效应中的影响,发现态度的中介效应在本研究中并不显著,同伴近视对青少年视力健康的影响可能主要为态度以外的其他渠道,例如相同的行为习惯等。

近视同伴效应的发现对近视防控政策有重要启示。首先,近视可能会通过社交网络通过改变他人的行为等方式进行“传染”,而利用这一传染性实施近视防控政策,可以让同伴效应产生正面影响。通过防止一个青少年近视减缓其他青少年的近视发展,可以让近视防控工作产生社会乘数效应。例如:从班级层面入手,开展近视健康教育、不良用眼行为习惯纠偏、纠正认识误区等。其次,在医疗和公共设施等资源的分配过程中,也要充分考虑同伴效应对不同性别、不同学段、住校与否的异质性影响,最大化防控近视。另外一旦发生近视问题应该及时进行矫正,避免陷入因同伴近视导致自身视力不断下降的恶性循环之中。

現有研究青少年近视同伴效应的文献很少,本研究在该领域做了初步的尝试,为近年来近视率持续攀升提供了新的解释,为近视防控工作的开展提供了新的抓手,同时丰富了同伴效应在健康领域的研究。但是本研究可能存在以下几点不足:第一,本研究所使用工具变量“同伴父母配镜比例”为学生自我报告的结果,可能低估父母的近视水平,因此如果收集到父母真实近视水平,可以进一步提高本研究的有效性;第二,本文使用的是截面数据,不能动态分析同伴效应的历时性效果以及潜在的年龄累积影响和时期差异;第三,本研究虽然使用计量方法以及微观样本数据讨论同伴效应对青少年近视的影响,但受限于样本数量,本文仅对近视同伴效应的影响机制做出较为初步的探究,无法分析近视同伴效应的直接影响的具体作用形式(如户外活动时间、近距离用眼、眯眼视物、电子设备使用等),这些有待进一步深入研究。

参考文献:

[1]HOLDEN B A,FRICKE T R,WILSON D A,et al.Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends From 2000 Through 2050[J].Ophthalmology,2016,123(05):1036-1042.

[2]PAN C W, RAMAMURTHY D,SAW S M.Worldwide Prevalence and Risk Factors for Myopia[J].Ophthalmic and Physiological Optics,2012,32(01):3-16.

[3]国家卫建委.儿童青少年总体近视率为53.6%[EB/OL].(2019-08-20)[2020-05-19].http://www.nhc.gov.cn/xcs.

[4]全国学生与体质健康调研组.2014年全国学生体质与健康调研结果[M].北京:高等教育出版社,2015:73-78.

[5]马军.借力国家政策 促进儿童青少年视力健康[J].中国学校卫生,2018,39(10):1441-1442.

[6]黄珏瑢,张云云,杜康,等.西部地区城乡学生视力不良及矫正情况比较[J].中国公共卫生,2020,36(06):849-852.

[7]MA X,ZHOU Z,YI H,et al.Effect of Providing Free Glasses on Children’s Educational Outcomes in China:Cluster Randomized Controlled Trial[J].British Medical Journal,2014,349:1-12.

[8]李玲.国民视觉健康报告[M].北京:北京大学出版社,2016:89-118.

[9]教育部,国家卫生健康委员会,国家体育总局,等.综合防控儿童青少年近视实施方案[J].中国学校卫生,2018,39(09):1279-1280.

[10]ANG M,WONG T Y.Updates on Myopia:A Clinical Perspective[EB/OL].[2020-09-11].http://link.springer.com/10.1007/978-981-13-8491-2.

[11]JONES L A,SINNOTT L T,MUTTI D O,et al.Parental History of Myopia, Sports and Outdoor Activities, and Future Myopia[J].Investigative Ophthalmology Visual Science,2007,48(08):3524-3532.

[12]MORGAN I G,OHNO-MATSUI K,SAW S M.Myopia[J].The Lancet,2012,379:1739-1748.

[13]SAW S M,CHUA W H,HONG C Y,et al.Nearwork in Early-onset Myopia[J].Investigative Ophthalmology Visual Science,2002,43(02):332-339.

[14]ROSE K A,MORGAN I G,IP J,et al.Outdoor Activity Reduces the Prevalence of Myopia in Children[J]. Ophthalmology,2008,115(08):1279-1285.

[15]GAVIRIA A,RAPHAEL S.School-based Peer Effects and Juvenile Behavior[J].Review of Economics and Statistics,2001,83(02):257-268.

[16]POWELL L M,TAURAS J A,ROSS H.The Importance of Peer Effects,Cigarette Prices and Tobacco Control Policies for Youth Smoking Behavior[J].Journal of Health Economics,2005,24(05):950-968.

[17]WILSON J.Peer Effects and Cigarette Use Among College Students[J].Atlantic Economic Journal,2007,35(02):233-247.

[18]李强.同伴效应对中国农村青少年体重的影响[J].中国农村经济,2014(03):73-84.

[19]李磊,胡博,郑妍妍.肥胖会传染吗?[J].经济学(季刊),2016,15(02):429-452.

[20]杜育红,袁玉芝.教育中的同伴效应研究述评:概念、模型与方法[J].教育经济评论, 2016,1(03):77-91.

[21]EPPLE D,ROMANO R E.Peer Effects in Education:A Survey of the Theory and Evidence[J].Handbook of Social Economics,2011(01):1053-1163.

[22]袁舟航,闵师,项诚.农村小学同伴效应对学习成绩的影响:近朱者赤乎?[J].教育与经济,2018,34(01):65-73.

[23]谢东虹,朱志胜.健康的同群效应及其机制研究[J]. 南方人口,2020,35(02):39-51.

[24]权小娟,朱晓文,卢春天,等.同伴效应与青少年体重[J].青年研究,2019(04):24-33.

[25]ZIMMERMAN G M, VASQUEZ B E. Decomposing the Peer Effect on Adolescent Substance Use:Mediation,Nonlinearity, and Differential Nonlinearity[J].Criminology,2011,49(04):1235-1273.

[26]MANSKI C F.Identification Problems in the Social Sciences[M].Harvard:Harvard University Press,1999:1-3.

[27]CRANE J.The Epidemic Theory of Ghettos and Neighborhood Effects on Dropping out and Teenage Childbearing[J]. American Journal of Sociology,1991,96(05):1226-1259.

[28]DURLAUF S N,YOUNG H P.Social Dynamics[M].[S.L.]:CMIT Press,2004:8-27.

[29]ZIMMER R W,TOMA E F.Peer Effects in Private and Public Schools Across Countries[J].Journal of Policy Analysis and Management,2000,19(01):75-92.

[30]GRIFFITH A L,RASK K N.Peer Effects in Higher Education:A Look at Heterogeneous Impacts[J].Economics of Education Review,2014,39:65-77.

[31]聂景春,周倩,欧阳宏,等.农村学生眼镜使用行为的同伴效应及對学业表现的影响研究[J].北京大学教育评论,2019,17(02):167-186.

[32]AKERS R L.Social learning and Social Structure:A General Theory of Crime and Deviance[M].Transaction Publishers,2011:44-87.

[33]BANDURA A,ROSS D,ROSS S A.Transmission of Aggression Through Imitation of Aggressive Models[J].The Journal of Abnormal and Social Psychology,1961,63(03):575-582.

[34]权小娟,卢春天.青少年体育锻炼中的同伴效应及性别差异[J].上海体育学院学报,2020,44(04):41-49.

[35]LI L,LAM J,LU Y,et al.Attitudes of Students,Parents,and Teachers Toward Glasses Use in Rural China[J].Archives of Ophthalmology,2010,128(06):759-765.

[36]GLAESER E L,SACERDOTE B,SCHEINKMAN J A.Crime and Social Interactions[J].The Quarterly Journal of Economics,1996,111(02):507-548.

[37]国家统计局.各省家庭人均可支配收入[EB/OL].(2020-06-30)[2020-08-30]. https://data.stats.gov.cn.

[38]CAMPARINI M,CASSINARI P,FERRIGNO L,et al.ETDRS-Fast:Implementing Psychophysical Adaptive Methods to Standardized Visual Acuity Measurement With ETDRS Charts[J].Investigative Ophthalmology Visual Science,2001,42(06):1226-1231.

[39]HE M,HUANG W,ZHENG Y,et al.Refractive Error and Visual Impairment in School Children in Rural Southern China[J].Ophthalmology,2007,114(02):374-382.

[40]YI H, ZHANG L,MA X,et al.Poor Vision Among China’s Rural Primary School Students: Prevalence,Correlates and Consequences[J]. China Economic Review,2015,33:247-262.

[41]TROGDON J G,NONNEMAKER J,PAIS J.Peer Effects in Adolescent Overweight[J].Journal of Health Economics,2008,27(05):1388-1399.

[42]胡博然,雷文秀.“有闲”还是“有钱”——对青少年课外体育锻炼影响因素的实证分析[J].中国青年研究, 2020(07):30-37.

[43]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(05):614-620.

[44]SOBEL M E.Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models[J].Sociological Methodology,1982,13:290-312.

[45]RUDOLPH K E,SOFRYGIN O,SCHMIDT N M,et al.Mediation of Neighborhood Effects on Adolescent Substance Use by the School and Peer Environments[J].Epidemiology (Cambridge,Mass.),2018,29(04):590-598.

Peer Effects on the Adolescents’ Myopia DU Kang1,HUANG Juerong 2,GUAN Hongyu1,SHI Yaojiang 1*

(1.Center for Experimental Economics in Education,Shaanxi Normal University,Xi’an710062;

2.College of Economics and Management,China Agricultural University,Beijing100083,China)Abstract:The rate of myopia among Chinese teenagers remains high,and the prevention and control of myopia have become one of our key tasks.This study is based on the survey data from grades 4 to 9 of 163 schools in nine counties in two provinces from 2018 to 2019.Using the instrumental variable method, this paper analyzes the impact of classmates’ peer network on the adolescents’ myopia.The empirical results show that the higher the proportion of myopic peers in the class,the higher the chance of individuals being myopic.Myopic students, girls,junior school students,and students boarding at school are more susceptible to their peers’ myopia.Finally,we analyze the mechanism of peer effect and finds that peers’ myopia may directly affect other individuals’ visual acuity by changing their behavior instead of the attitude.The conclusions of this article have important practical meaning for formulating relevant policies to the prevention and control of myopia.

Key words:peer effects;prevention of myopia;adolescents’ myopia;rural schools in western of China

(責任编辑:王倩)

收稿日期:2021-04-18DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2022.01.09

基金项目:国家自然科学基金项目(71803107);高等学校学科创新引智计划资助项目(B16031);中央高校基本科研业务费专项(2020TS085)

作者简介:杜康,男,陕西师范大学教育实验经济研究所博士研究生,主要方向为健康人力资本与公共医疗服务。

*通信作者