北秦岭二郎坪群抱树坪组碎屑锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb定年及物源特征

2022-05-12欧伟程李承东张永清赵利刚许雅雯孙烜烨

欧伟程,李承东,张永清,赵利刚,许 腾,许雅雯,孙烜烨

(1.中国地质科学院,北京 100037;2.中国地质大学(北京),北京 100083;3.中国地质调查局 天津地质调查中心,天津 300170;4.中钢集团天津地质研究院有限公司,天津 300061)

0 引 言

秦岭造山带是我国华北板块和扬子板块的重要拼合带,经历多次构造作用,是我国重要的成矿带,受到地学界的长期关注和广泛研究[1-5]。张国伟院士提出多时期、多构造体制的多种类型造山作用复合等观点,构建了秦岭造山带的基本格局[3-4],而张本仁团队从地球化学特征的角度对东秦岭构造格局进行了论述[5]。北秦岭构造带为商南—丹凤断裂带和洛南—栾川断裂带所夹部分,从北到南依次出露宽坪群、二郎坪群、秦岭群及丹凤群。二郎坪群作为北秦岭构造带的主要岩石地层之一,划分为大庙组、火神庙组、小寨组和抱树坪组,但形成时代及构造属性一直存在争议。前人根据放射虫(Liosphaeridaein det.)和微古生物等,判断二郎坪群形成于晚寒武世或者早—中泥盆世[6-10]。二郎坪群西庄河花岗闪长岩的侵入年龄为461 Ma,间接限制了地层的形成时代[11]。前人利用Rb-Sr法测定小寨组变质砂岩得到(344±32)Ma的沉积年龄[12],但该方法容易受后期构造事件的影响,可信度较低。目前一般将二郎坪群归属于早古生代或者寒武纪—奥陶纪[13-14],构造属性为岛弧或者弧后盆地。其中抱树坪组鲜有年代学研究成果的报道,形成时限没有定论。

本文对二郎坪群抱树坪组变沉积岩进行LA-MC-ICP-MS U-Pb年龄测试,获得最新一组锆石年龄为420~440 Ma,限定其原岩的最老沉积时代。利用碎屑锆石年龄谱系与邻区地质体进行对比,探讨沉积物的物源性质及形成时的构造环境。

1 区域地质背景

二郎坪群为一套变质的沉积-火山岩系,北以瓦穴子—乔端韧性剪切带与宽坪岩群相邻,南以朱阳关—五里川—夏馆韧性剪切带与秦岭杂岩接壤,是北秦岭造山带中复杂的变火成岩区域之一(图1)。1973年河南省区测队创名抱树坪组,之后金守文在西峡地区建立二郎坪群,1981年河南区调队将火神庙之上的抱树坪组和小寨组合并统称小寨组,属于二郎坪群。现在二郎坪群被定义为一套早古生代浅变质中基性火山岩夹碎屑岩及碳酸盐岩系,从下到上划分为大庙组、火神庙组、小寨组和抱树坪组,时代归属于早古生代。

大庙组的主体为一套变质碎屑岩—碳酸盐岩的沉积建造,岩性主要为大理岩、硅质板岩、凝灰质砂岩、细碧岩及石英角斑岩。地层的出露由西向东加宽,厚度增大,火山夹层增多。火神庙组主要为一套基性火山岩建造,岩性以变细碧岩、斜长角闪岩和钠长阳起片岩为主,夹中酸性变凝灰岩、凝灰质熔岩、石英角斑岩、富含放射虫变硅质岩及正常沉积碎屑岩。小寨组的岩性主要为黑云石英片岩、绢云片岩、二云片岩,其下部夹含碳硅质岩、变粒岩、变质砂岩。抱树坪组出露于二郎坪群的最南侧,紧邻朱阳关—夏馆断裂带,地层整体向南倾,呈北西西向展布。该组受朱阳关—夏馆断裂带的影响,内部发育多条次级逆冲断裂,导致地层重复或缺失。岩性主要为云母石英片岩、黑云斜长片岩及黑云阳起斜长变粒岩,夹大量的斜长角闪质条带,局部含石榴子石、透闪石、透辉石等变质矿物。火山物质的含量从西向东逐渐减少,西部岩石以火山碎屑岩为主,向东出现熔岩并逐渐增厚[15]。

侵入岩主要有早古生代闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩及白垩纪二长花岗岩,长轴均呈北西向,分布于二郎坪地区。区域构造线方向为北西西向,主要为朱阳关—夏馆断裂带,位于二郎坪群南部的米坪、军马河、小水一带,断裂在早期为韧性断裂,晚期转为脆性(图1)。

2 样品和分析方法

2.1 样品特征

样品18P3TW2和18P3TW3均取自抱树坪组,岩性分别为斜长黑云石英岩和含透辉黑云阳起斜长变粒岩(图2,图3)。在野外剖面路线上,抱树坪组与南侧秦岭岩群雁岭沟组呈断层接触(F1为朱阳关—夏馆断裂带)。抱树坪组地层整体向南倾,但由于后期逆冲断裂的影响,层序并不连续,被F2断裂分割的两部分地层的新老关系也很难确定。F1与F2断裂之间的岩性主要为硅质板岩—石英岩—硅质板岩,断层附近的岩石出现糜棱岩化,缺少凝灰岩或凝灰物质的夹层。F2断裂至后河村方向的岩性主要为含凝灰质条带硅质板岩和含透辉黑云阳起斜长变粒岩,野外最显著的特点是夹有凝灰岩层(或较多凝灰物质),风化后出现凹凸相间的岩貌。这种凝灰物质是二郎坪地区大规模火山喷发(主要在奥陶纪)的响应。

18P3TW2的取样点位置为北纬33°32′49″,东经111°30′00″,岩性为斜长黑云石英岩(图2A、C),岩性均匀,无明显的条带或形变特征,原岩为砂岩或凝灰质砂岩。岩石具鳞片粒状变晶结构,平行粒状构造,主要由石英、斜长石、黑云母和少量白云母组成,粒径多小于0.5 mm,个别石英的粒径达0.58 mm。副矿物有磁铁矿、磷灰石、电气石、锆石。黑云母呈褐色片状、鳞片状,略具定向排列,含量为20%~25%,白云母含量少于5%,无色片状。斜长石呈它形粒状,有的具绢云母化、碳酸盐化,含量约15%。石英呈它形、齿形粒状,粒内具有波状消光和亚颗粒,有的仍保留次棱角—次圆状砂粒外形,含量约60%。

18P3TW3的取样点位置为北纬33°34′00″,东经111°30′17″,岩性为含透辉黑云阳起斜长变粒岩(图2 B、D),含较多的凝灰物质,原岩为火山-沉积碎屑岩类。岩石具鳞片状、柱粒状变晶结构,变余层理构造和平行粒状构造,主要由石英、斜长石、黑云母、阳起石、透辉石和少量方解石、透闪石组成。黑云母呈褐色片状、鳞片状,具定向排列,相对集中成层分布,长0.02~0.2 mm,含量约15%。斜长石呈它形细小粒状,成堆不均匀分布,部分被绢云母、方解石交代,粒径0.01~0.1 mm,含量为25%~30%。石英呈它形、齿形粒状,粒内具有波状消光和亚颗粒,粒径0.01~0.32 mm,含量约为20%。阳起石呈浅绿色—绿色柱状或纤柱状,少量透闪石呈无色纤柱状,有的呈束状排列,有的被绿泥石、方解石交代,柱长0.03~0.65 mm,具定向排列,含量达25%~30%。

2.2 分析方法

锆石单矿物挑选在河北省区域地质调查研究所完成,锆石制靶在北京锆年领航有限公司完成,透反射显微照相、阴极发光照相及LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年均在天津地质调查中心完成。LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb同位素测试使用美国Thermo Fisher公司制造的Neptune仪器,激光剥蚀取样系统为New wave UP 193 nm激光器。用GJ-1作为外部锆石年龄标准进行U-Pb同位素分馏校正,相关程序采用Liu等ICP-MS-DataCal程序[16]和Ludwig的Isoplot程序进行数据处理[17],应用208Pb对普通铅进行校正,利用NIST610玻璃标样作为外标计算锆石样品的U、Th、Pb含量,具体仪器的配置参考前人描述[18]。

3 分析结果

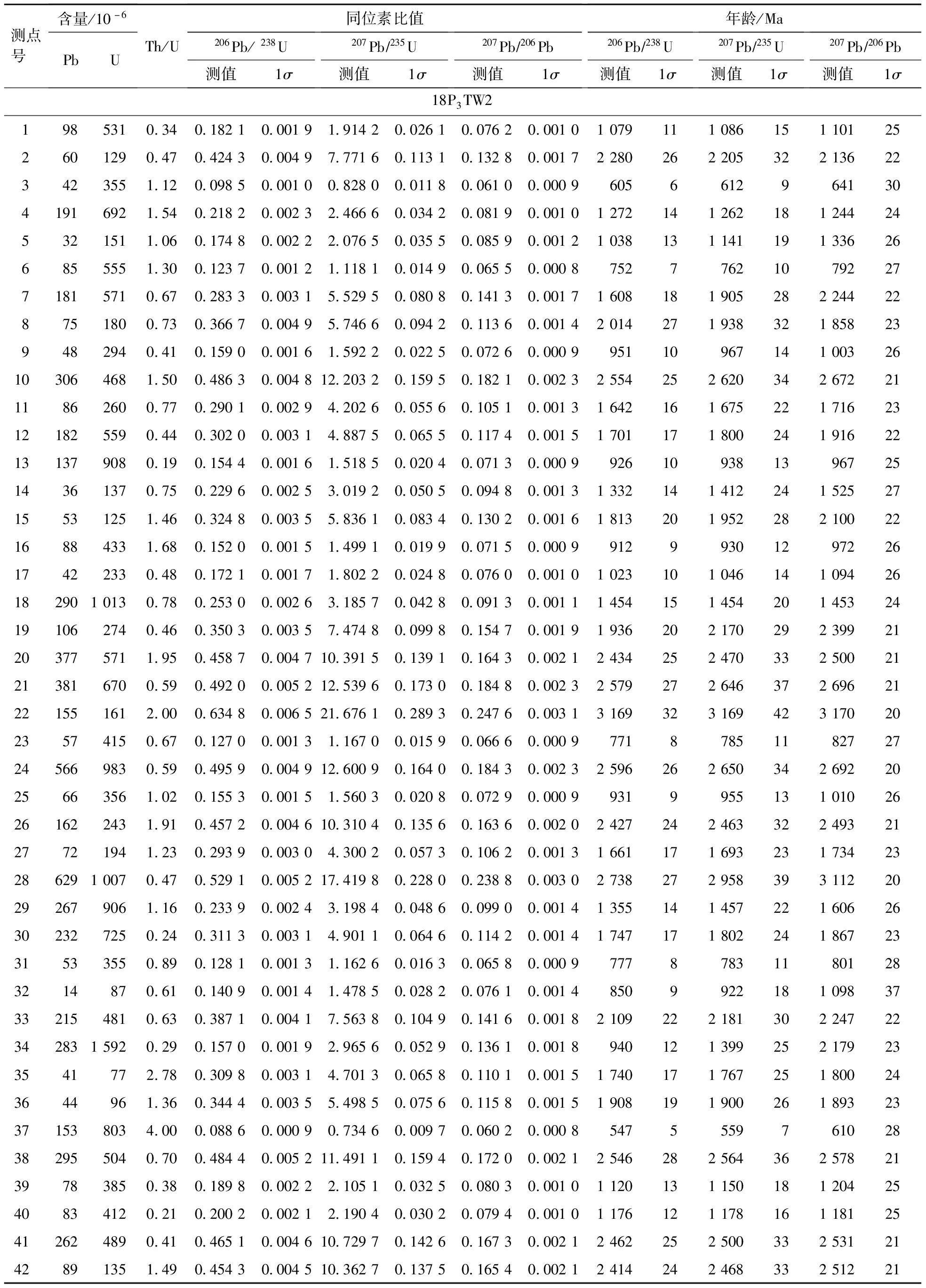

样品18P3TW2中的碎屑锆石阴极发光图像(图4)显示锆石粒度大小不一,呈柱状,长度为45~200 μm,结晶环带宽度稍宽且清晰,总体显示岩浆锆石特征。U、Th含量较高,二者最高可达1 347×10-6和3 137×10-6,Th/U比值整体偏高(0.19~4.00)。随机选取锆石进行LA-MC-ICP-MS定年分析,数据分析结果见表1和图5。年龄小于1.0 Ga的锆石取206Pb/238U年龄,大于1.0 Ga的锆石取207Pb/206Pb年龄,共获得100个数据,其3个表面年龄值在误差范围内基本一致,仅少量测点年龄稍偏离谐和线。挑选在谐和度范围(90%~110%)的锆石并排除Pb丢失的异常数据(点号为7、19、34、59、64、71、72、78、83、87、99,共11个),共89个有效数据点。锆石的有效年龄分布范围为493~3 223 Ma,其中900~1 000 Ma为锆石的主要年龄段,锆石数量为9个。次要年龄段为700~800 Ma、1 100~1 200 Ma、1 500~1 600 Ma、1 700~1 900 Ma、2 400~2 700 Ma的锆石数量分别为6、6、5、9和19个。此外有6个年龄值在3 000 Ma以上,范围在3 095~3 223 Ma,较年轻的一组锆石年龄为493~972 Ma。

样品18P3TW3的碎屑锆石阴极发光图像(图4)粒度大小各异,长度为50~150 μm,见清晰密集的结晶环带,宽度略窄,显示为岩浆锆石特征,Th/U比值高(0.78~1.09)。对锆石随机选取进行LA-MC-ICP-MS定年分析,得到100个数据(表1,图5),3个表面年龄值在误差范围内基本一致,排除Pb丢失所造成的稍偏离谐和线的测点年龄(点号61、65、77,共3个),共97个有效数据点。其有效的谐和年龄值应代表碎屑锆石的真实结晶年龄,介于420~1 863 Ma,年龄最小值为(420±4)Ma。锆石的年龄值以400~500 Ma为主,数量共69个,其余的锆石年龄集中在800~1 000 Ma、1 100~1 500 Ma、1 600~1 700 Ma及大于1 800 Ma,数量分别为6、11、5和2个。锆石年龄400~500 Ma又可细分出420~440 Ma、450~460 Ma、470~500 Ma 3个年龄段,其中420~440 Ma的碎屑锆石共27个,约占本样品总数的27.8%,是2个样品中最年轻的一组锆石。450~460 Ma和470~500 Ma的锆石数量分别为25个和17个,占25.8%和17.5%。

表1 锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb测年分析结果

4 讨 论

4.1 抱树坪组物源追溯及意义

为了追溯抱树坪组锆石的源区,将可能为源区的岩浆岩及地层所获得的锆石年龄数据进行统计,并按照不同构造单元进行分组(图6),锆石年龄的组成呈现出明显的规律。在图6中,由上至下分为3组:第一组华北陆块南缘,在1 600~1 900 Ma具有明显峰值,1 300~1 500 Ma、2 000~2 600 Ma有较多的岩浆记录,800~1 000 Ma和>2 800 Ma也有少量岩浆记录;第二组为朱夏断裂带和栾川断裂带之间的地质体,主要为宽坪群、二郎坪群及其早古生代侵入岩,显示400~500 Ma的单年龄峰值及少量800~1 000 Ma的岩浆记录,少见中—新元古代的岩浆记录;第三组为秦岭微陆块,主要包括秦岭岩群、丹凤群及其中的侵入岩,年龄统计值的主峰为900~1 000 Ma,此外还有400~500 Ma、600~800 Ma、1 100~1 900 Ma等岩浆记录。

本文的2个采样点虽位置接近,但锆石年龄的有效数据组成差异大(图6)。18P3TW2中锆石年龄谱具有多个峰值,表明存在多个物源区,同时也缺乏了400~500 Ma的岩浆锆石。18P3TW3中锆石年龄谱组成简单,具有单峰值特征。18P3TW2中锆石年龄谱的主峰为900~1 000 Ma,此外还有700~800 Ma、1 100~1 200 Ma、1 500~1 600 Ma、1 700~1 900 Ma、2 400~2 700 Ma和>3 000 Ma等多个峰。18P3TW3的锆石年龄主峰为400~500 Ma,极少量锆石的年龄为800~1 000 Ma、1 200~1 500 Ma和>1 800 Ma,2个样品的具体物源分析如下。

18P3TW2中年龄在700~1 500 Ma的碎屑锆石可能来自南侧的秦岭微陆块及北侧的宽坪群。二郎坪群南侧秦岭微陆块发育中—新元古代花岗岩,如清油河退变榴辉岩的原岩形成于(655±9)Ma,松树沟长英质片麻岩的原岩形成时代上限为(832±25)Ma,西峡北榴闪岩的原岩形成于(843±7)Ma,而侵入秦岭岩群的德河黑云母二长花岗岩、蔡凹及牛角山花岗岩等形成年龄为900~960 Ma[45-48]。秦岭岩群中雁岭沟组和郭庄组变沉积岩中碎屑锆石(岩浆锆石)年龄谱的主峰值为900~1 000 Ma,还存在1 340~1 830 Ma及2 300~2 500 Ma的年龄峰值[49],北侧的宽坪群广东坪组绿片岩的形成时间为(943±6)Ma[50]。样品中1 600~2 000 Ma的碎屑锆石可能与华北克拉通在中元古代发生多期岩浆事件[51]有关,熊耳群中次火山岩、英安岩和基性岩墙及龙王石童碱性花岗岩等岩体形成于1 600~1 800 Ma[52-57],洛峪口组的凝灰岩形成于长城纪晚期[58]。华北克拉通广泛发育2.7~2.9 Ga的岩浆活动[59],北侧中条山、小秦岭、登封地区发育新太古代—古元古代侵入体[60-62],年龄介于1 800~2 800 Ma。前人在西秦岭的碎屑沉积物中获得了730~930 Ma的锆石年龄,推测物源区可能为秦岭造山带或扬子克拉通,同时在二叠纪—三叠纪的碎屑沉积岩中还发现了大量来自华北克拉通南缘的锆石,年龄在2 500 Ma左右[70]。样品中年龄为1 600~1 800 Ma、2 400~2 800 Ma和>3 000 Ma的锆石主体可能源自北侧的华北陆块。18P3TW2的锆石来自北侧的华北陆块南缘、朱夏断裂带和栾川断裂带之间的地质体及南侧的秦岭微陆块,具有多源性。

样品18P3TW3中400~500 Ma年龄峰值的锆石可能来源于北秦岭地区的岛弧侵入岩、火山岩或同时代爆发的凝灰物质。草滩沟群火山岩年龄集中在400~500 Ma[63],北秦岭孤山坪基性辉长岩及西庄河岩体、板山坪岩体、南召岩体、看风沟岩体等形成于440~496 Ma[11,64-66]。此外南侧丹凤蛇绿岩及玻安岩中获得500~534 Ma的形成年龄[67],北侧宽坪群谢湾岩组和四岔口岩组的变质沉积岩出现400~500 Ma、1 800~2 000 Ma及2 500 Ma的年龄谱峰值[68]。早古生代秦岭造山带存在3个阶段花岗质岩石年龄为470~507 Ma、422~460 Ma、400~415 Ma,如漂池岩体与灰池子岩体等分布在抱树坪组的南北两侧[69]。18P3TW3中年龄分布在800~1 000 Ma、1 200~1 500 Ma和>1 800 Ma的锆石与18P3TW2中相同年龄的锆石具有相同的物源区。综上所述,18P3TW3的锆石主要来自二郎坪岩浆弧及同时代的火山爆发物质,少量来自南侧的秦岭微陆块及北侧的华北陆块,具有双源性。

4.2 抱树坪组的构造环境与形成时代讨论

北秦岭造山带以商丹断裂为俯冲带,北秦岭微陆块为活动大陆边缘的构造格局已得到多数人的认可[3-4,23,71]。二郎坪出现弧后扩张构造背景的E-MORB型及岛弧岩浆岩组合,主要形成于奥陶纪商丹洋向北俯冲所产生的弧后盆地[72],该区域的其他研究也证实了二郎坪地区存在弧后盆地这一观点[3-4,73-74]。

利用锆石的组成特征、物源区与盆地的时空联系,反推构造环境的方法是有效的[75]。18P3TW2所处的盆地接受的锆石多来自周围较老的地体,缺乏北秦岭早古生代岩浆记录,锆石的结晶年龄与沉积年龄相差较大,推测为早期拉张形成的初始盆地。18P3TW3的锆石年龄谱组成简单,表现为单峰值,地层经历了北秦岭地区早古生代的岩浆活动,锆石的结晶年龄与沉积年龄相近,具有岩浆弧环境的特征。结合区域研究进展,推测18P3TW3所处的盆地为弧后盆地。

二郎坪群分布在瓦穴子—乔端韧性剪切带与朱阳关—五里川—夏馆韧性剪切带之间,群内各组之间为整合接触[13]。据群内发现的放射虫、海绵骨针、Actinoceras等动植物化石,前人将其时代归属为早古生代[6-7,9]。在军马河、湾潭和湍河地区火神庙组的基性火山岩中获得463~475 Ma的形成年龄,为二郎坪群归属于早古生代提供了年代学支撑[14]。根据抱树坪组整合于小寨组(归属志留纪)之上,将抱树坪组时代归属于志留纪[13],但缺乏时代依据。前人通过研究区内地层整体向南倾的特征,认为地层形成时代从南到北依次变老。但据野外调查发现,2个样品所代表的地层之间存在逆冲断层(图3),同时南侧的18P3TW2获得的锆石年龄整体比北侧的18P3TW3要老,最年轻一组锆石年龄为547~972 Ma,表明在547 Ma以后沉积,又因缺乏400~500 Ma的锆石年龄峰值,而这个时期正是二郎坪火山活动大爆发时期,所以沉积时代不会早于500 Ma,主体形成时代可能在寒武纪。总之,样品18P3TW2锆石的沉积年龄与结晶年龄相差较大,缺乏二郎坪主体的岩浆锆石,推测形成于盆地初始时期,故18P3TW3的锆石年龄才能代表抱树坪组的主体沉积时代。18P3TW3中获得抱树坪组最小的锆石年龄组为420~440 Ma,共27个数据,锆石具有典型的岩浆锆石特征,其特征表明绝大多数来自中酸性侵入岩的剥蚀或者爆发空落的中酸性凝灰物质,推测抱树坪组的主体沉积时代在奥陶纪—志留纪。综上所述,由于2个样品碎屑锆石年龄谱的巨大差异,代表的构造环境完全不同,且野外二者为断层接触,表明它们根本不属于同一套地层。18P3TW2所代表的地层形成时间较早,而18P3TW3所代表的地层形成时间较晚。根据区域地层的发育特征,18P3TW3的锆石年龄谱可以代表抱树坪组的主体沉积时代。

5 结 论

(1)通过对二郎坪群抱树坪组的斜长黑云石英岩和含透辉黑云阳起斜长变粒岩进行LA-MC-ICP-MS锆石U-Pb测年,样品18P3TW2与18P3TW3的锆石年龄谱的特征完全不同,前者为多源的初始盆地沉积,形成时代较早;后者为单峰年龄谱,形成于弧后盆地环境,形成时代晚,且野外二者为断层接触,表明它们不是同一套地层。根据区域特征,18P3TW3所代表的地层应归属抱树坪组,而18P3TW2所代表的地层不属于抱树坪组。

(2)样品18P3TW3获得的最年轻一组碎屑锆石年龄为420~440 Ma,揭示抱树坪组主体沉积时间为420~440 Ma,形成于奥陶纪—志留纪,最年轻的地层可延续到早泥盆世。

(3)结合区域地质背景资料分析,抱树坪组碎屑的物源主要来自二郎坪岩浆弧,部分来自南侧秦岭微陆块及北侧华北陆块,具有双源性,其形成的构造背景可能为早古生代商丹洋向北俯冲形成的弧后盆地。