医学大学生创新创业训练计划项目选题调查与分析

2022-05-12贾仁兵

贾仁兵

医学科技创新关乎人民健康,对维护国家安全、促进经济发展、增进人类福祉具有重要意义。出于国家医学创新发展战略的需要,2018年教育部联合卫健委发布了“实施卓越医生教育培养计划”,提出重视医学人才创新能力的培养,有助于提高医学技术,为人民提供福利,为国家提高核心竞争力[1]。同年,教育部指出要把深化高校创新创业教育改革作为推进高等教育综合改革的突破口,结合专业、强化实践,促进学生全面发展[2]。国家大学生创新创业训练计划(“大创计划”),是“十一五”期间教育部为推动创新人才培养而采取的一项重要改革举措[3-4]。一项调查问卷研究[5]显示,94.07%的学生认为实验室开放项目非常有意义,94.86%的学生表示实验室开放项目有利于其专业技能的提升。上海交通大学医学院于2007年启动“大创计划”,各专业、学制先后有243个国家级项目和437个上海市级项目获得资助。其中,有17个项目获得国家级奖励,6个项目获得上海市级奖励,如全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛奖项和上海大学生创新创业训练计划成果展最佳创新报告奖/我最喜爱的项目等。在此基础上,申请并获得授权10余项国家发明专利/实用新型专利,发表中英文论著及综述70余篇。因此,“大创计划”对于培养“卓越创新医学人才”产生了积极的推动作用[6]。

针对“大创计划”话题,已有多篇教学论文发表,总结了管理模式和成果汇总。但医学生是一个特殊群体,需要长期甚至终身进行科学研究的探索,本科阶段参加的“大创计划”方向和选题可能将影响其未来研究和职业方向。本文总结2008-2021年上海交通大学医学院的国家级“大创计划”总体立项情况,以及各个方向及领域的选题比例,从而提出未来研究领域的活跃程度。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2008-2021年上海交通大学医学院大学生申报的243个国家级“大创计划”。

1.2 研究方法 (1)对项目的申请年份、学生年制、学生语种、学生专业进行分类统计。(2)将所有项目分为3大类,即基础研究、临床研究、转化研究,这3种研究最终想达到的目标截然不同。基础研究主要为深入阐释某个分子或药物的作用机制,临床研究主要统计病人特征,阐明临床问题,而转化研究是沟通基础研究和临床应用的桥梁。再根据每个项目的题目内容将所有项目分为7小类,即发病机制、药物/治疗、器械/设备、建模/诊断、新型材料、病因研究、其他,分别进行分类统计。

1.3 统计学方法 以折线图对项目数及项目百分比等描述性结果进行展示。

2 结果

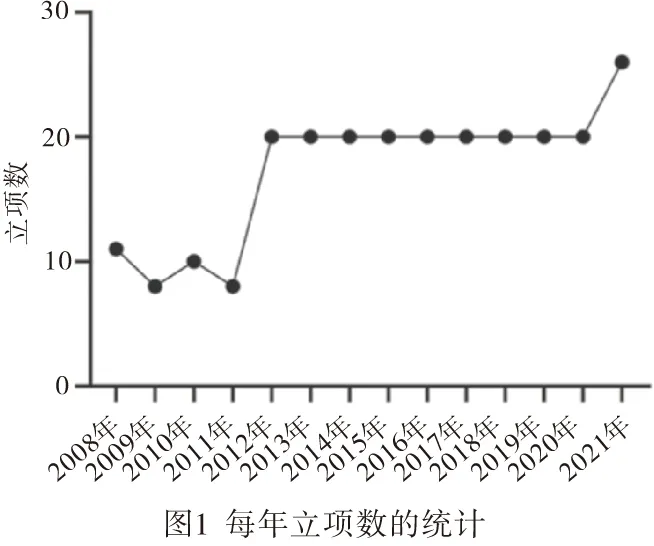

2.1 每年立项数及学生特征分析 2008-2021年,上海交通大学医学院每年获国家级资助的“大创计划”项目数和参与的学生数逐年增长,其中2008-2011年的每年立项数波动于8~11项,从2012年起,每年立项数有一个较大的增长,为20项,并平稳保持至2020年,2021年又有小幅度的增长,为26项(见图1)。

2008-2021年,243个国家级项目的承担学生主要来自于五年制、七年制和八年制,其对应的项目数分别为148个(60.9%)、29个(11.9%)和66(27.2%)个。他们的语种主要为中文班、英文班和法文班,对应的项目数分别为214个(88.1%)、13个(5.3%)和16个(6.6%)。243个项目的学生来自8个不同专业,其中临床专业的项目数为172个(70.8%),口腔专业项目数为28个(11.5%),医学检验专业项目数为18个(7.4%),预防医学专业项目数为10个(4.1%),生物医学科学专业和儿科专业项目数均为5个(2.1%),护理专业项目数为3个(1.2%),食品卫生与营养学专业项目数为2个(0.8%)。

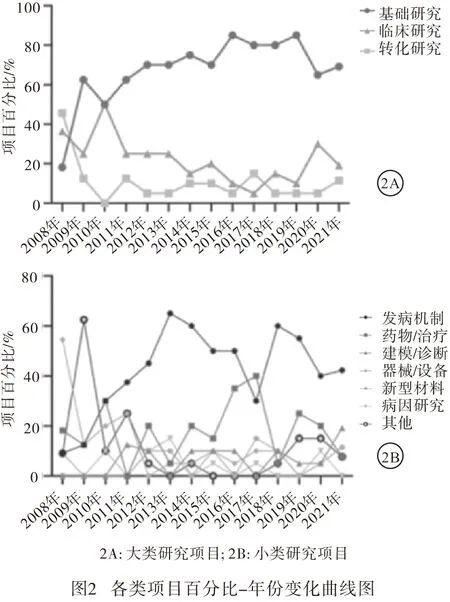

2.2 选题类别分析 结果显示,基础研究占据最大比例,共有171个(70.4%),临床研究和转化研究项目数分别为49个(20.2%)和23个(9.4%)。7个小类中,发病机制研究占据了近一半比例,共有110个(45.3%),其次药物/治疗研究有45个(18.5%),器械/设备研究24个(9.9%)、建模/诊断研究18个(7.4%),新型材料研究16个(6.6%),病因研究10个(4.1%)和其他研究20个(8.2%)。

我们将每个大类、小类的项目百分比按照年份绘制折线图。可以看到,大类中的基础研究项目百分比呈现逐渐上升的趋势,从2008年的18.2%波动性地上升至2021年的69.2%。相反,转化研究项目百分比呈现早期下降、后期平稳的趋势,从2008年的45.5%下降至2021年的11.5%。临床研究项目百分比的总体趋势较平稳,略有下降,2008年占36.4%,2021年占19.2%(见图2A)。在小类的年份折线图中可见,发病机制研究项目百分比是唯一一个大幅度上涨的小类,从2008年的9.1%上升为2021年的42.3%。建模/诊断研究项目百分比有小幅上涨,2008年为0%,2021年为19.2%。此外,药物/治疗研究和器械/设备研究项目百分比有下降趋势,分别从2008年的18.2%和54.5%下降至2021年的7.7%和11.5%,而新型材料研究和病因研究项目百分比基本持平(见图2B)。

3 讨论

为了加强医学生创新创业的目标要求,我们应不断发现和探讨“大创计划”现有的问题,并积极改进。以往研究[7]显示,医学生“大创计划”存在管理部门多与市场脱节、经费不足、科研时间与课业时间冲突、结题要求过高等问题。通过本次对2008-2021年上海交通大学医学院国家级“大创计划”学生特征和选题的统计,我们同样发现了研究题目选择中的待完善之处。

3.1 应适当引导八年制、英/法文班、口腔专业医学生参与“大创计划” 从学生特征中可见,五年制、中文班、临床医学专业的本科生对开展“大创计划”的意愿较为强烈,相较于其他特征有绝对领先优势。这可能与五年制本科生毕业之后需要攻读3~6年硕/博士研究生相关,其科研压力相较于长学制学生来说更大,本科期间的科研轮训有助于为硕/博期间的研究打下基础,而参加“大创计划”的经历也成为很多高校研究生录取的敲门砖。而现今的医学发展对长学制医学生提出了新的要求,在掌握临床技能的同时,进行科研轮训和拥有一定的科研产出对他们的就业至关重要。因此,应适当引导八年制、英文班/法文班、口腔等其他专业的学生报名参与“大创计划”。同时,应指导长学制学生选择更为贴近其学制特点的题目,例如临床研究和转化研究等,从而更好地发挥他们的长处。

3.2 应关注临床问题,鼓励转化研究、临床研究等话题 “大创计划”的选题是科研工作的第一步,也是非常重要的一步,直接决定了学生能否通过合理的课题设置得到真正的全方位的综合训练[8-9]。通过对选题统计分析发现,本科生对基础研究的兴趣逐年上涨,而对转化研究的热情在2010年之前急剧下降,并在此后的几年至今均维持在较低水平。在接下来的小类-年份分析中也发现,发病机制研究项目百分比有大幅度上涨,建模/诊断研究项目百分比有小幅上涨,而药物/治疗研究和器械/设备研究项目百分比均有下降,新型材料研究和病因研究项目百分比一直维持在较低水平。不可否认的是,近年来,新型科学研究技术和研究工具有前所未有的迅猛发展[10],例如基因编辑技术、测序技术、医学检验技术、表观遗传学技术等[11-14],极大地推动了医学科学研究的发展,使得研究更为便捷快速,对机制的探索也更为深入。我们应注意,揭示分子或药物的作用机制固然重要,转化研究和临床研究的重要性也不可忽视。转化研究是连接基础研究与临床研究的纽带,使医学生具备兼顾临床诊治和基础研究的意识和能力,将为培养出临床所需的复合型人才提供途径。同时,医学生也应关注临床问题,从病人出发,揭示临床规律,从事有转化前景的科学研究,从而推动临床发展,造福病人。

3.3 应重视选题合理性 选定一个设计合理、有一定创新性、同时难度适中的课题,是“大创计划”项目保质保量完成的前提[15]。在实际工作中我们也发现,“大创计划”往往更注重训练过程和结果,而易忽视选题环节,常常由指导老师根据自身研究方向来制定。而导师的课题并不是为“大创计划”项目而设的,容易造成导师成为“主角”,学生变为“配角”,从而难以激发学生的兴趣[16]。有些研究内容大大超出本科生的能力,不能充分发挥学生的主观能动性,这样严重脱离“大创计划”的初衷。同时,部分选题较为空泛,例如“某基因在某疾病进展中的作用”“某药在某病治疗中的作用”等,这样的题目不够细化,涉及面太宽,得到的研究结果往往过于浅显,或落入俗套化,对相关领域的发展意义不大。另外,还有一部分“大创计划”选题的创新性不足,重复率高。因此,应将选题过程作为一项重要环节来进行,要重视发挥学生的主体作用,同时与指导老师商议后来决定,从而避免盲目选题,提高项目的新颖性和层次性[17-18]。

“大创计划”是高校开展创新创业教育的重要手段,有利于培养学生的创新意识和创新能力。对于医学生来说,应结合自身爱好、现实需要、前沿热点来选择“大创计划”的题目。合适的选题不仅可为医学生指明专业道路,为将来的研究工作打下坚实基础,同时也可为医学科学的发展贡献一份力。在这过程中,学院和指导老师应做好正确引导,与参与项目的同学共同讨论,根据“兴趣驱动、自主实践,重在过程”的原则,建立以学生为主、导师为辅的管理模式,并将这一模式贯穿项目的始终。