陈独秀教子

2022-05-12刘洋

刘洋

《觉醒年代》的热映,让陈独秀这位曾经的中共领导人重新走进了人们的视野。在荧幕上,他和儿子陈延年之间“非同一般”的父子关系也给人们留下了深刻的印象。陈延年从不称父亲,而是直呼其名,陈独秀也不以为意。他对儿子的生活和事业,似乎也没有给予过“父爱”。这种特殊的父子关系,实际上是受陈独秀独特的教育理念影响的。

陈独秀曾长期从事教育工作,先后任教于江苏陆军学堂、北京大学等学校,并亲自创办过安徽公学、徽州师范学堂,还曾出任广东省教育委员会委员长,主持一省的教育工作。在长期的办学、教学实践中,陈独秀对当时中国教育状况有着深刻的认识,并且逐渐形成了自己的教育理念。

1915年,陈独秀自日本回国,同年创办了《新青年》(当时称《青年杂志》)。在10月15日出版的《新青年》第一卷第二号上,陈独秀发表了《今日之教育方针》一文,详细地阐释了自己的教育理念,提出了四大教育方针:现实主义、惟民主义、职业主义、兽性主义。之后他在其他谈到教育的文章里不断地对这些“方针”进行阐发、完善。陈独秀首先把自己的教育理念施行在了子女身上。他对自己的孩子,尤其是长子陈延年,寄予了很大的希望,有意识地按照自己的教育理念去培养他。

陈独秀、陈延年父子

陈独秀对子女的教育,首重现实主义。“现实主义,诚今世贫弱国民教育之第一方针矣。”陈独秀的现实主义教育主张,目的是解决广大青年的世界观问题,继而树立正确的人生观和价值观。当时的中国社会,科学氛围依然淡薄,宗教迷信笼罩民众头脑,大大阻碍了思想解放的进程。不解决好世界观的问题,其他的教育方针便无从施展。不彻底祛除民众头脑中的迷信桎梏,科学的光辉便无法照进现实。“加之近世科学大兴,人治与教宗并立,群知古说迷信,不足解决人生问题矣。”

能够战胜迷信的唯有科学。“人生真相如何,求之古说,恒觉其难通,征之科学,差谓其近是……唯其尊现实也,则人治兴焉,迷信斩焉。”陈氏家族是安徽安庆大族,陈独秀自己就是一位国学大师,他的孩子尤其是陈延年接受过完整的私塾教育,传统文化的底子很厚。但陈独秀并不要求子女继承“绝学”,而是要求他们努力学习现代科学知识。

当时中国虽然早已引进西式学校,但在教学内容和教育理念上却依然保守落后,孔教依然霸占教育界,禁锢国人思想。“像我们中国模仿西法创办学校已经数十年,而成效毫无。学校处数固属过少,不能普及,就是已成的学校,所教的无非是中国腐旧的经史文学,就是死读几本外国文和理科教科书,也是去近代西洋教育真相真精神尚远。”陈独秀学贯中西,对海内外教育状况均有深入了解,所以他从日本回国之后,就把两个儿子延年和乔年从安庆老家接到上海,没有让他们到普通学校上学,而是直接送到法国巡捕房开设的法文补习学校学习法语,为将来出国留学做准备。

之所以让儿子学习法语而非其他外语,主要是因为陈独秀对法兰西文明情有独钟。他认为法兰西文明实为欧洲文明之先导,称“人类之得以为人,不至永沦奴籍者,非法兰西人之赐而谁耶?”“世界而无法兰西,今日之黑暗不识仍居何等”,法国的政治、经济、科技、文化深为陈独秀所欣赏。留法求学也是当时的时代潮流,也有不少中共领导人如周恩来、刘少奇、邓小平等均有留法经历。

陈延年继承了父亲过人的智商和坚韧不拔的性格,在学习上非常刻苦,不仅熟练掌握了法语,还顺利考入了震旦学校,攻读法科。在完成学业的同时,他又利用自己寄宿亚东图书馆的有利条件,如饥似渴地阅读各种进步书籍,获取大量科学知识。正是由于陈延年及早地接触科学、学习科学,在主客观上都为他日后接受马克思主义,继而树立自己共产主义的信仰奠定了坚实的思想基础。这一点是与陈独秀“现实主义”的教育理念分不开的。

很多人都说陈独秀在工作上“封建家长作风”很严重,但他对自己的儿子却十分“宽容”“放任”,他们不像一对父子,倒像是“冤家”。

陈延年对父亲都是直呼其名“陈独秀”,从不称“父亲大人”,即使在参加革命工作后,也是称“独秀同志”。在工作上,陈独秀是中共中央总书记,而陈延年是广东区委书记。父子是上下级,但爷俩经常因为工作上的事情发生争吵,闹得人人皆知,“父子不相为谋”。四一二反革命政变发生后,由于共产国际的干预,陈独秀采取了迁就退让的做法,陈延年则始终极力反对,并不因父子关系而放弃原则斗争。当提到他父亲借口“顾全国共合作大局”时,他就怒不可遏地破口大骂:“老头子太糊涂了,真是老混蛋,他不相信工农的力量,对蒋介石破坏国共合作、排斥共产党的阴谋视而不见,不敢跟国民党右派做斗争,将会把革命断送!……我和老头子虽然是父子关系,但我是共产党员,我坚决反对他的右倾投降主义路线!”

陈独秀对儿子的“忤逆”毫不在意。他一直致力于中国社会的思想解放和民众的个性解放,培养国民独立之人格。而人格独立的基础是个人经济地位的独立,只有个人经济独立才能培养起人格之独立,正所谓“物质基础决定上层建筑”。“现代生活,以经济为之命脉,而个人独立主义,乃为经济学生产之大则,其影响遂及于伦理学。”陈独秀谈到國民性,常常感叹国人独立人格之缺失。“中土儒者,以纲常立教。为人子为人妻者,既失个人独立之人格,复无个人独立之财产。……此甚非个人独立之道也。”所以,他在自己的家庭中,在对待子女教育问题上,非常注意培养孩子的独立性。

陈延年兄弟在上海家中仅住了几日,就被父亲“赶出”家门,搬到了设在亚东图书馆里的《新青年》编辑部打地铺。每个月每人只给五元钱生活费,其余一概不管。为了生存,延年、乔年两兄弟长期在街头打零工,喝凉水吃窝头,晚上就睡在编辑部的地板上,一年到头只穿一套衣服,满面菜色,以至于有人得知他们是陈独秀的儿子后惊愕难信。即使后来到法国勤工俭学,两兄弟的生活水平依然如故,最困难时甚至拿黑面包蘸酱油吃。陈延年后来给自己立下“六戒”:不闲游、不看戏、不照相、不下馆子、不讲衣着、不作私交,甚至直到牺牲,依然保持单身。这固然是一个共产党人艰苦朴素的作风使然,但也跟陈独秀对他自幼采取的“经济制裁”手段有联系。

陈独秀对孩子如此“残酷”,让他周围的亲朋好友难以理解和接受,尤其是遭到了妻子高君曼的强烈反对。陈独秀不以为意地说:“(高君曼)妇人之仁,虽是善意,反生恶果。少年人生,叫他自创前途可也!”

陈独秀对子之“不慈”,正是出于他对“民主”“独立”的理解和实践。民主的前提是独立,奴隶不可能有民主,寄生虫也不可能有民主。他对儿子的“漠视”,乃是在客观上人为地逼迫他们“自谋生路”“自创前途”,培养他们的独立意识和抗争精神。因为他深知唯有经济之独立,方可论人格之独立,否则正如同《红楼梦》里的贾宝玉一般,虽则不满大家族的束缚而终无可奈何,因为他所要反抗的,正是他所依赖的。同时,陈独秀是一位革命家,为着革命工作的需要,也要求子女必须保持独立自主的人格与意识。“现代立宪国家,无论君主共和,皆有政党。其投身政党生活者,莫不发挥个人独立信仰之精神,各行其是:子不必同于父,妻不必同于夫。律以儒家教孝教从之义,—父死三年,尚不改其道,妇人从父与夫,并从其子。—岂能自择其党,以为左右袒耶?”

在陈独秀这种提倡“发挥个人独立信仰之精神,各行其是”,“子不必同于父”的理念下,难怪乎陈延年敢大骂他“老糊涂”“混蛋”。

陈独秀提倡“职业主义”,实际上就是提倡把教育、学习与社会实践结合起来,改变过去陈旧的“士农工商”阶层观念。中国传统社会崇尚士人,鄙视生产劳动。“全国之人,习为游惰:君子以闲散鸣高,遗累于戚友,小人以骗盗糊口,为害于闾阎。”这种陈腐观念已经无法适应快速发展的现代社会。知行合一,才是一名“新青年”的立身之道。

在陈独秀“职业主义”的教育引导下,陈延年兄弟很早就已经独立生活,自给自足,并不仰仗陈独秀的接济。在北京期间,陈延年甚至还发起组织过“工读互助社”。社员们在一起同吃同住同劳动,强调不劳者不得食。这一活动得到了北京大学蔡元培、李大钊、胡适等人的支持,虽最终因客观条件不允许而失败,但仍然是陈延年等人非常难得的一次社会改造实验。

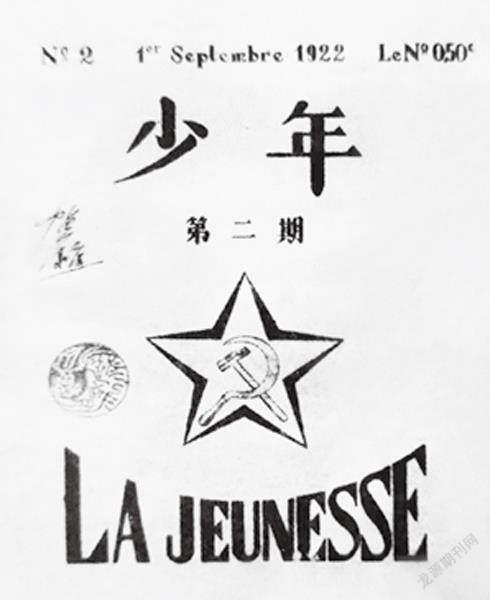

赴法勤工俭学期间,学员们的生活都很艰苦。陈延年兄弟则对这种艰苦早已习以为常,甚至觉得比在国内的条件好多了。在繁重的学业和工作的同时,陈延年兄弟还积极参加旅欧共产主义团体的活动。1922年,陈延年兄弟加入了周恩来、赵世炎等组织的旅欧中国少年共产党(同年10月改名为旅欧中国共产主义青年团)。陈延年还担任了该组织的执行委员、宣传部部长,并承担了机关刊物《少年》周刊的发刊人。当时《少年》周刊的办刊条件很艰苦,陈延年虽然是宣传部部长,同时也是撰稿人和印刷工。他每天所做的最多的事情,便是不停地刻写印刷《少年》所用的蜡版。

由于长期参加劳动,陈延年无论从身体还是灵魂都早已融入工人群体,这为他日后参加党的工作、开展工人运动打下了坚实的基础。1924年,陈延年自苏联莫斯科返回祖国,经上海去广州,很快就接任周恩来担任广东区委书记,领导广东、广西、福建西南部以及南洋地区党的工作。据曾与陈延年在一起工作过的谭天度回忆,“他身材魁梧,硕壮结实,面容粗糙而带棕色,眉毛浓黑粗大,两眼闪耀着坚毅而沉着的光辉,头发浓密乌黑,剪得很短,两手粗壮有力,穿着一身残旧的衣服鞋帽,如果事先不认识,看到他这样举止穿戴,很可能以为他是来修理房子的工人,而不会想到他是一个西洋留学生,是来领导几个省革命工作的区委书记呢!”

陈独秀的好友、曾出席过中共一大的包惠僧也回忆道:“陈延年从不做个人打算,他的生活极其简单朴素,他的卧室里只有一套铺板,一条席子,一条很粗的毛毡,一条被子,床头经常摆着一个黄色皮包,也就是他的枕头……他在广州和我们共同工作约近三年,还是穿着从法国穿回来的一套粗哔叽的学生装,从春到夏、从秋到冬,等于游方和尚的破衲袄,油迹斑斑,领袖破烂,有的同志劝他做一套衣服换一下,他付之以点头微笑,其安于破烂也如故。”

陈延年从不以干部、领导自居,即使身为“位高权重”的大区党委书记,也始终保持着劳动者的本色。“他一有空就和沈青、周文雍等同志到万福路和大南路等处的手车伕馆,和工人交朋友。他和手车伕工友一起出车,代替有病的工友拉车劳动。延年同志身材魁梧,黑红的脸膛上长满酒刺(即疙瘩),穿着工人的衣着,谁也看不出他是个留过学的知识分子……工友们都亲昵地称呼他为‘老陈’,谁也不知道他就是大名鼎鼎的区党委书记。”

其实,“老陈”并不老,牺牲时还不到30岁。

旅欧中国少年共产党机关刊物《少年》第二期,陈延年曾担任发刊人

陈独秀教育思想中最具特色的内容,就是兽性主义。“日本福泽谕吉有言曰:‘教育儿童,十岁以前,当以兽性主义,十岁以后,方以人性主义。’进化论者之言曰:‘吾人之心,乃动物的感觉之继续。人间道德之活动,乃无道德的冲动之继续。’良以人类为他种动物之进化其本能与他动物初无异致。”可见,陈独秀的“兽性主义”教育思想明显受到日本学者福泽谕吉以及进化论的影响。

救國救民,人才是关键。但纵观当日中国之国民,无论是思想觉悟还是身体素质,都无法满足富国强兵的时代需求。“吾国曾受教育之青年,手无缚鸡之力,心无一夫之雄,白面纤腰,妩媚若处子,畏寒怯热,柔弱若病夫,以如此心身薄弱之国民,将何以任重而致远乎?……纨绔子弟,遍于国中,朴茂青年,等诸麟凤,欲以此角胜世界文明之猛兽,岂有济乎?”在陈独秀看来,当今世界的欧美日俄等列强,就如同一头头噬人的猛兽,如果以中国传统的“温良恭俭让”去和他们斗争,无异于以卵击石、以羊搏虎。所以,必须以“猛兽战胜猛兽”“以野蛮战胜野蛮”。陈独秀以福泽谕吉的教育思想为蓝本,结合19世纪以来普遍流行的“物竞天择,适者生存”的进化论观点,提倡兽性主义教育方针,并对其内涵进行阐释,即“曰意志顽狠,善斗不屈也;曰体魄强健,力抗自然也;曰信赖本能,不依他为活也;曰顺性率真,不饰伪自文也。”简而言之,就是勇敢、强健、自立、率真。

在“兽性主义”教育思想的指导下,延年兄弟就如同是被父亲“放养”到了原始丛林中的一对羔羊,在旧社会无比残酷的环境中挣扎着存活了下来,进化出了犄角与爪牙,变成了与黑暗社会勇敢搏斗的猛士。陈延年在广东工作期间,就经常和工友们一起劳作,指导他们如何反抗伪警察的盘剥和欺压,并参与组织了震惊中外的省港大罢工。在被捕的时候,无论陈延年还是陈乔年,都是勇敢地和国民党特务搏斗,直到遍体鳞伤,力尽被执。

1923年,旅欧少年共产党临时大会代表在巴黎合影。前排左八为陈延年,前排左六为陈乔年

陈独秀呼吁“兽性主义”,就是要用“兽性”来对近代中国弥漫于全社会的“奴性”“羊性”进行“矫枉过正”,恢复“天行健,君子当自强不息”的炎黄精神。

陈独秀虽然推崇“兽性”,但并未放弃人性。他鼓吹兽性,是在保留人性的前提下进行的。“强大之族,人性兽性,同时发展。其他或仅保兽性,或独尊人性,而兽性全失,是皆堕落衰弱之民也。”他清楚一个国家一个民族如果单纯发展兽性而忽视人性,则就会变成一头嗜血的战争机器,一个人如果只有兽性而无人性,则会变成一个毫无道德的自私之徒。因为动物本能是趋利避害,丛林法则是弱肉强食。兽性膨胀到了极致便是文明的倒退、人性的堕落。

陈独秀对子女的关爱,不在于提供多少物质条件,而是在于循循善诱,用高尚的人格和博大的父爱,为他们指引正确的人生道路。1924年底,陈延年回到上海向中央报到,郑超麟带着他去见阔别四年的父亲陈独秀。当时,“陈独秀正在一间石库门式房子的天井等着陈延年。我料想他们父子相见感情一定会激动的,但是我看到他们相见时很平淡,延年找了把椅子坐在陈独秀旁边”。

陈独秀是一位职业革命家,以天下为己任,以牺牲为归宿。这样的身份与追求,使他必须舍弃小家,但在他的内心深处,始终保留着那份拳拳的父爱。

1927年4月12日,震惊中外的四一二反革命政变爆发,一时间,风云惨变,天地异色。陈延年和陈乔年两兄弟相继被捕,并遭到残忍殺害。陈独秀老来丧子,又被撤销了党内职务,一系列的打击让他更加冷静地去思索革命的道路和前途。也只有到了这个时候,他和儿子之间的父子之情才真正流露出来。当陈独秀被捕入狱后,面对蒋介石集团抛出的“橄榄枝”,陈独秀断然拒绝:“蒋介石杀了我们这么多的同志,还杀了我的两个儿子,我跟他不共戴天!”

发表在刊物《布尔塞维克》上的《悼赵世炎陈延年及其他死于国民党刽子手的同志!》一文

1936年12月,西安事变爆发,狱中的陈独秀兴奋地难以自已。“他托人打了一点酒,买了点菜……他斟了第二杯,呜咽起来说,延年啊乔年,为父的为你俩酹此一杯了!将酒洒在地上。接着他老泪纵横,痛哭失声。我们见过他大笑,也见过他大怒,但从未见过他如此流泪。”

(责任编辑 姚建萍)