“碳中和”背景下的液氢发展之路探讨

2022-05-11苏嘉南兰玉岐

张 震 解 辉 苏嘉南 兰玉岐 安 刚

1. 北京航天试验技术研究所 2. 航天氢能科技有限公司

0 引言

全球环境问题的凸显加速了能源结构向降低化石燃料依赖方向的转型,随着科学技术水平的进步,清洁无污染的氢能源成为国内外的发展重点。尤其是近几年,国内外掀起了氢能发展的热潮,根据国际氢能委员会发布的《氢能源未来发展趋势调研报告》,预计到2050年,氢能源将占整个能源消耗量的大约20%[1]。

在2020年9月22日习近平主席代表我国提出“30·60双碳目标”[2]之后,紧接着美国重返《巴黎协定》[3],欧洲宣布2050年碳零排放[4],占全球能源版图70%的120多个国家宣布21世纪中叶实现碳中和。目前大家已经形成共识,发展以太阳能、风能等为主的新能源,减少化石能源用量,是降低碳排放、实现碳中和的途径[5]。但是太阳能、风能等可再生能源存在着时间和空间的分布不平衡等问题,需要可储可供的氢能来实现可再生能源电网的平衡和稳定。

我国能源结构与其他国家有显著不同,特点是富煤、贫油、少气,这种情况导致我国能源消费以煤炭为主,而匮乏的石油和天然气则大量依赖进口,目前我国石油的对外依存度已近70%,天然气的对外依存度已超40%,在当前的国际紧张形势下,我国能源安全问题愈发突出,与可再生能源可以结合发展的氢能在国内外迅速推广,是这一背景下的一种理想替代能源[6]。

建立以可再生能源为基础的电氢体系,可实现新能源的优势互补的良性发展,而大规模储运是氢能发展的瓶颈。由于氢气密度小,在尚未具备大规模管道输氢的技术背景下,液氢是解决氢能规模化、商业化储运供应的理想方式[7-8]。此外,液氢在工业气体领域、军事领域也有十分广阔的应用前景[9]。

笔者以可再生能源与液氢结合的电氢体系为基础,制订了基于液氢的产业路径,分析液氢路线优缺点,探讨“碳中和”目标下液氢所应承担的角色,指出液氢产业链需要解决的难题,为今后氢能的规模化、社会化发展奠定基础。

1 以液氢为路径的可再生能源电氢体系

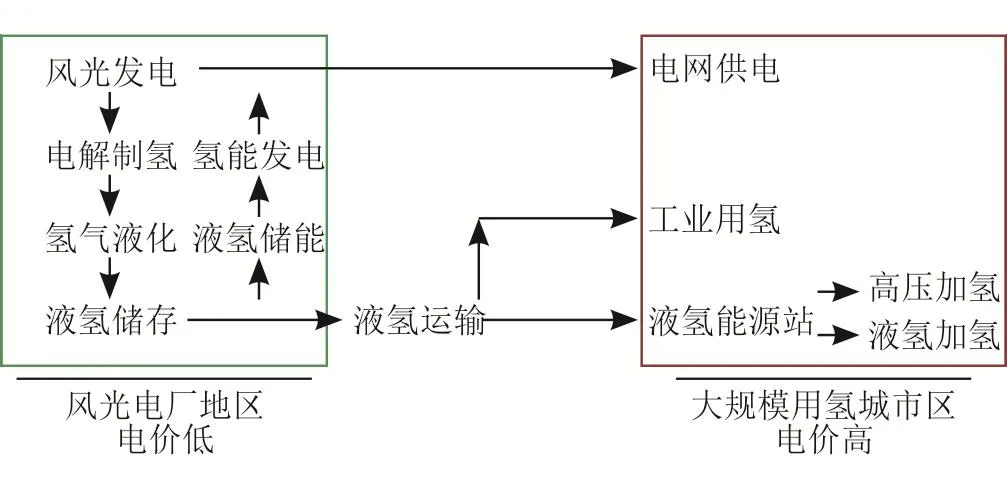

以太阳能、风能等为主的可再生能源因时间和空间的分布不平衡,其发电功率不稳定,上网造成电网不稳定,需要其他发电方式调节发电功率来配合新能源电力上网。而在“碳中和”背景下,化石能源发电的占比将极大缩小,难以实现电网功率调节的功能。因此,必须考虑由可再生能源端自身实现调节功能,这就需要大规模储能。以电解制氢后再液化的液氢进行储能具有极大的优势。理论上1 kg液氢可储电33.6 kWh,单个40 m3液氢罐式集装箱可储电8.4×104kWh,100 m3液氢罐可储电21×104kWh,而50 000 m3的液氢球罐可储电超过1×108kWh。

储能的液氢同时作为能源对外供应,如同汽、柴油和液化天然气那样运输到东部能源消耗大的地区以作为交通工具的燃料,在供应富裕时还可作为工业用气和化工行业的原料。特别是化工行业,不论以何种化石能源制氢,都存在碳排放的问题,且大规模的碳捕集还存在技术难题,对实现“碳中和”目标不利。因此,建议化石能源作为化工原料来使用,特别是碳排放量少的化工过程,将极大减少碳排放,减轻二氧化碳捕集的压力。

据此,以液氢为路径的可再生能源电氢体系路线如图1所示。液氢是可再生能源发电端储能和能源、工业应用端的重要媒介,也可以说是实现“碳中和”目标的必由之路。

图1 基于液氢的可再生能源电氢体系图

2 液氢储运方式的优缺点

液氢相对于高压氢气,具有多项优点,主要在于液氢密度大,可实现储存和运输规模大,储运方便、运输成本更低,液氢工作压力低更安全,液氢储重比高使得相同重量氢储箱的车辆行驶里程更长,液氢供氢系统的氢气纯度更能满足用户需求等[10]。

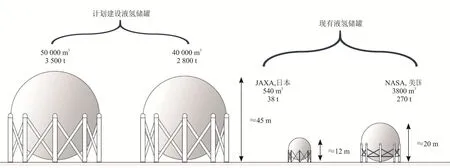

1)液氢可以实现储存规模极大[11]。与70 MPa高压储氢单个储罐一般不超过5 m3相比,液氢的储存压力低,使得单个罐的容积可以做到非常大,占地面积小,这非常适合大规模的储能应用,同时也可将液氢以能源对外供应。目前世界上最大的液氢储罐是位于美国肯尼迪航天发射场的液氢球罐,容积3 800 m3[12];挪威未来计划建设单个容积50 000 m3的液氢储罐[13](图2)。

图2 计划建设与现有液氢储罐的大小对比图[9]

加氢站一般在地价昂贵的城市,液氢加氢站因储罐高效紧凑而占地面积更小,投资更小。

2)液氢易于实现大规模的运输,与高压氢气相比,储运更便利,能实现规模化运输的经济效益。据估算,一辆40 m3液氢罐车的运氢能力约等于8辆20 MPa管束车的能力,考虑到管束车剩余5 MPa压力不太好利用,一辆40 m3液氢罐车的实际运氢能力等于10辆20 MPa管束车的能力。考虑车辆购置费用、运输油耗和过路费用等,车辆安全性提高(交通事故率降低),液氢运输成本只有高压氢气的约1/10,经济运输距离可超过1 000 km。此外20 MPa管束车卸车时间数小时,甚至要等待1~2天,而液氢罐车装卸时间短,一般0.5~1.0 h,大大提高了转运效率。这对于降低氢气使用成本具有重要意义。

3)液氢使用更安全。液氢技术路线在整个产业链环节中压力等级较低,一般不超过1 MPa,相对来说安全风险较低,使用更安全。在德国,液氢加氢站可直接建在居民区,更适合商业推广应用,而高压氢技术路线相对而言安全风险更高。

4)液氢储运的储重比可超过10%,比高压氢储运高。因此在物流车、重卡及客车等长期规律运行且需要供氢量大的商用氢燃料电池车上,更适合采用车载液氢供氢系统,相对于高压储存可携带更多的氢,续驶里程可超过1 000 km[14],可大大减少对沿途加氢站数量的需求。

5)液氢在储运环节可保障氢气的纯度,是超纯氢理想的供应方式。

在液氢温度下,除氦气外的气体杂质都已固化,蒸发的氢气纯度很高,因此液氢供氢是全球公认的大规模获得超纯氢的方式,相比于气态提纯技术具有高效可控、不易污染、品质稳定等特点。

具体到燃料电池行业,按照GB/T 37244—2018《质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气》[15]规定的氢气质量要求,总硫含量(体积分数)要求不高于4×10-9,总卤化物要求不高于50×10-9。当前很多工业氢气都很难满足要求,而液氢技术路线在各环节的杂质含量都得到有效控制。

另外,液氢还可为半导体、电真空材料、硅晶片、光导纤维等领域提供超纯氢气,扩大了液氢的应用范围。液氢供氢用于炼钢可大大提高钢材的品质,提升我国材料基础工业的水平。

考虑到我国当前氢能发展的现状,液氢技术路线相对于高压氢技术路线的劣势则是液氢技术门槛高、液化过程能耗高等。

1)液氢路线的技术门槛比高压氢技术路线高。尤其对我国而言,目前液氢主要集中在军工航天部门使用,液氢相关技术在民用领域的推广和普及度不够。事实上,我国在液氢生产、储运及供应等环节基础设施的技术成熟度与35 MPa高压氢技术路线相当,比70 MPa高压氢技术路线成熟度要高得多。据报道,我国首套日产2 t具有自主知识产权的氢液化装置国产化率超过90%[16],高压气氢路线的国产化率远没达到这个水平。

2)液氢技术路线的能耗比高压氢技术路线高。氢液化过程中的能耗,约为氢本身热值的1/5~1/3,因此液氢制备能耗明显更高[10]。

但是液氢技术路线、液氢工厂可以建在风光发电厂旁边电价便宜的地区,而在大规模用户所在的大城市区,液氢在终端加注使用的能耗非常低,仅有1 kWh/kg(LH2),约为氢能源车高压加氢的1/6~1/4;加上运输及加氢站运营等方面优势,综合用氢成本与高压氢相比甚至更低。而且相比于绿氢制备的电解能耗45~55 kWh/kg(H2),氢液化的能耗占比约为制氢能耗的1/9~1/5,其能耗高低影响较弱。当然,在氢能示范及发展初期氢能应用规模不大、氢气运输距离较短的情况下,液氢制储运技术路线的优势还不太明显。

3 液氢发展路线参考

从国外的发展路径来看,氢能的大规模储运必须走液氢路径;从天然气的发展过程来看,液氢也是主要的发展方向。

1)国外特别是美国液氢路线比较成熟。当前,美国、德国、日本等氢能产业发展较好的国家,氢气高压储运技术发展水平已经较高,液氢储供技术发展也已比较成熟[17],加氢站中液氢储供加氢站所占比例越来越高[14]。据统计,目前三国的加氢站约1/3为液氢供氢加氢站。

2)氢能的发展道路将与天然气发展过程类似[8]。目前国内外的天然气贸易都是以液化天然气(LNG)方式进行的。车用天然气一开始是使用高压气态储存,装备在很多乘用车上;随着技术和应用的发展,LNG在很多公交车、重型运输车上得到大规模应用。目前,国内的气态天然气加气站已经式微,很多业主纷纷改行做LNG或者向氢能转化。

可以说,目前在氢能发展的示范阶段和初级阶段有国家和地方的补贴优惠,用氢成本的影响因素较小。随着氢能规模化发展,液氢是突破整个氢能体系规模化、商业化运营瓶颈的必由之路,同时也是实现“碳中和”目标的必由之路。

4 液氢应用的三大角色

“碳中和”目标下,液氢主要有三大角色:储能介质,能源媒介和工业原料。

作为储能介质,新能源电解制氢之后,并用电将氢气液化,储存在大型储罐中;需要时将液氢气化(冷能可以酌情利用),供给燃料电池或者燃氢轮机发电,输送给电网。挪威计划建设的50 000 m3的液氢储罐,可储电超过1×108kWh,约为三峡水电站年发电量的1/900,这个储能量是现有所有抽水蓄能电站所无法企及的,对于调节电网稳定是极为可观的。液氢储能对于避免像美国德州那样的电力崩溃问题是容易实现的。当然这属于国家战略,大型电力、电网企业需要从全局的角度来统筹建设。

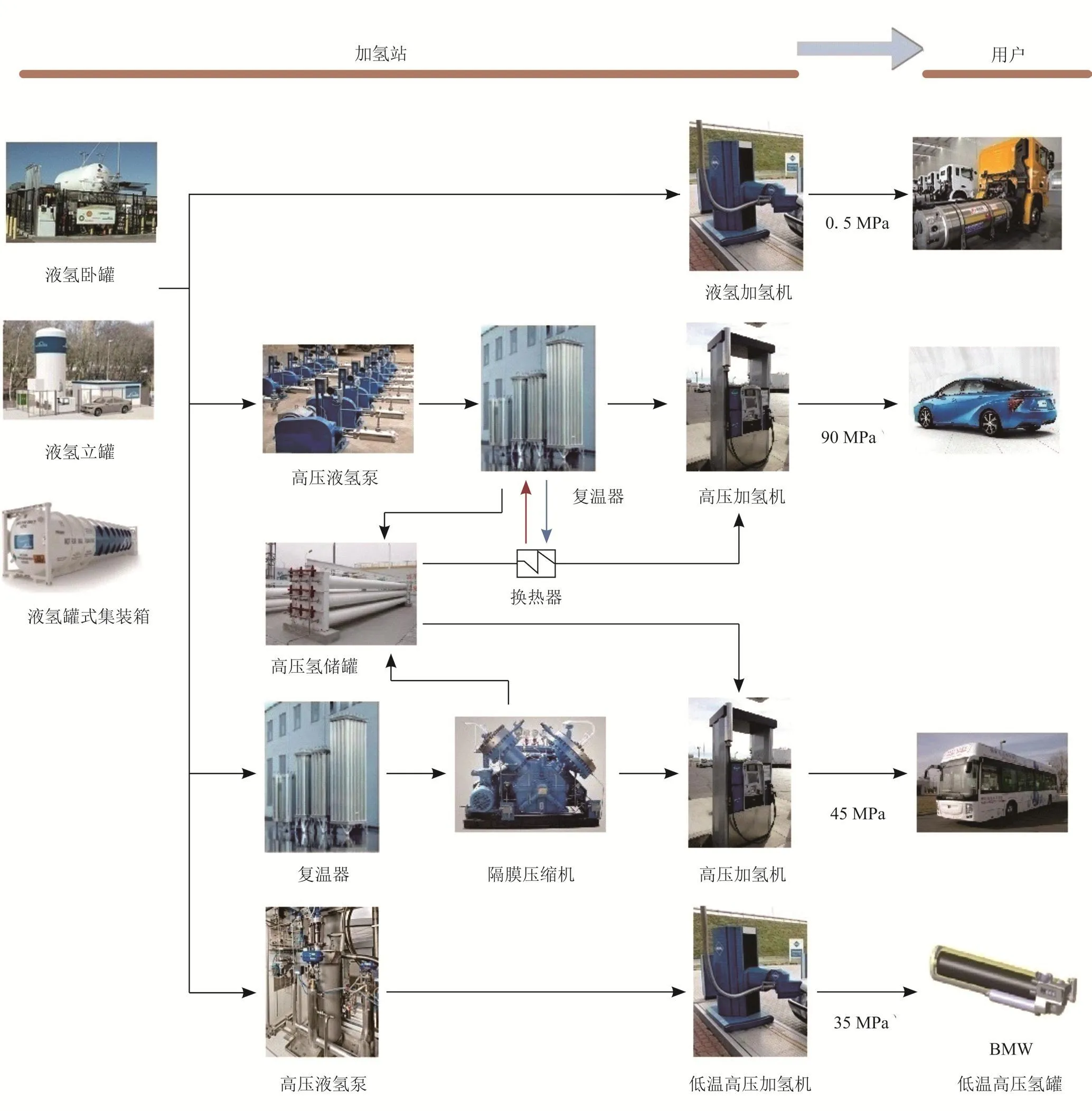

作为能源媒介,制氢之后,将氢气液化,以液氢方式运输到液氢储存加氢站。液氢在加氢站内的使用链条有3种模式,如图3所示:①液氢储运的液氢加氢(L-LH2);②液氢储运的高压气氢加氢(L-CGH2);③液氢储运的高压低温加氢(L-CcH2)。3种模式中目前已在使用的是前两种,第3种正处于实验室研究阶段,可能在不久的将来得到应用。

液氢储运的液氢加氢(L-LH2)过程不需要压缩机、增压泵等动力机械,能耗很低。

液氢变成高压气氢加氢(L-CGH2)又有两种途径:

一种路线是储罐内的液氢经高压液氢泵后达到45 MPa或者90 MPa的压力,进入到复温器中复温后储存加氢。

另一种路线是按照气氢路线增压加氢。储罐内的液氢先经过复温器复温后,进入(隔膜式)压缩机后达到45 MPa或者90 MPa的压力,然后给车加氢。

使用高压液氢泵方式能耗更低,用氢成本更低,而且加氢过程中无需预冷,相对于先气化再增压方式具有明显优势,是今后气氢加氢的主要发展方向。

作为工业特气或者工业原料,液氢可为电子元器件、硅晶片、光导纤维、炼钢等工业企业生产提供超纯氢气作为还原气或者保护气。近年来,冶金行业作为碳排放大户(如炼钢企业每吨钢排放CO21.8 t),提出用氢气来代替焦炉气作为还原剂,可实现碳近零排放。而且液氢供氢杂质微量,用来合金冶炼,很容易控制产品中的杂质含量,可获得很高的合金品质,将极大地提高冶金行业特别是特种合金的技术水平,促进我国基础工业的转型提升,进一步带动下游产业的发展。

5 液氢产业链需要解决的难题

2021年9月,由北京航天试验技术研究所研制的我国首套自主知识产权的氦膨胀制冷氢液化装置成功生产出液氢,产能超过2 t/d,仲氢含量97.4%,国产化率达到90%以上;并再次启动完成了72 h连续运行可靠性验证。国内中央电视台、新华网等各大媒体都进行了报道[16]。此套氢液化装置的成功,使得国内的液氢技术取得长足的进步,完全能够满足目前示范阶段的推广应用需求。

但是,为适应氢能的发展,液氢得到大规模应用,还需要有多项技术难题需要解决:

1)中大型氢气液化装置研制。中大型氢气液化装置一般以氢气膨胀循环为主要的制冷流程[18-20],特别是大型氢透平膨胀机是关键核心制冷部件,因相同膨胀比条件下氢气膨胀过程中焓降大,转速比空气、氦气等膨胀机要高得多,对膨胀机动平衡特性要求更高,同时要尽可能提高膨胀机的绝热效率,降低氢液化的能耗;在液化过程中的正、仲氢转化要在换热降温的同时实现连续转化。这些在国内尚无成熟应用技术,需要有针对性的开展研发,使得氢透平膨胀机效率可超过80%,中型氢液化装置的能耗小于12 kWh/kg(LH2),大型氢液化装置的能耗小于9 kWh/kg(LH2)[21]。

图3 液氢储运加氢站的加氢模式示意图

2)大型液氢球罐。国内目前在用的液氢罐都是圆柱形的,而大型液氢罐一般是球型的。球型低温罐在国内已有应用案例,主要用于液氮、LNG等,从几百立方米到几千立方米都有,可以作为液氢球罐的研制参考。主要的改进方向是在强度足够的前提下,减少支撑减少漏热,使得千立方米量级的液氢罐日蒸发率低于0.05%。

3)高压液氢泵。高压液氢泵是用于在加氢站中将液氢直接增压到45 MPa或者90 MPa,然后再气化给氢能车加氢。将液氢直接增压再气化加氢,比先气化再增压加氢的能耗要低得多,因此将是未来液氢供氢加氢站的主流工艺过程。液氢泵在这一过程中既涉及到低温又涉及到高压,可以说是目前液氢路线上的最大难点之一,需要材料、流体、传热等多学科共同解决,绝不是现有的高压液氮泵改进就可以实现的。因而需要国内的科研力量集中解决。

4)液氢罐箱。目前国内液氢和压力容器领域内专家认为,液氢罐式集装箱将是国内最先能够批准上路的液氢运输方式。40英尺标准罐箱(容积约为40 m3)将是主流。液氢罐箱与液化天然气罐箱相比,其对漏热蒸发的要求更高,可在LNG罐箱的基础上进一步优化设计,减少漏热,延长液氢不放空储存时间。国内目前有中集等企业正在进行液氢罐箱的研发。

5)液氢快速加氢枪。类似于LNG快速加注枪,根据用途的不同研制不同口径的加氢枪,可用于给车载液氢供氢系统加注液氢,给液氢罐箱加氢等。既要实现快速连接断开功能,还要保证可靠密封,同时漏热要尽可能小。一般指标要求漏率10-6Pa·m3/s,液氢流经温升小于1 K。

6)液氢输送泵。用于液氢储罐之间、储罐与运输罐之间的液氢快速转注,或者将液氢增压到某一需求压力后供用户使用。与活塞式高压液氢泵不同,液氢输送泵一般采用轴流型式或者离心型式。因为大型液氢储罐特别是球罐,其工作压力很低甚至是常压,难以采用外增压或自增压方式输送,或增压到用户所需的工作压力。一般液氢罐之间转注用的液氢输送泵其流量要求为100 m3/h、200 m3/h直至1 000 m3/h等标准系列,出口压力一般要求大于0.2 MPa;而增压用的液氢输送泵出口压力根据用户需求一般要求达到2~3 MPa。

6 结束语

随着氢能规模化发展,液氢是突破整个氢能体系规模化、商业化运营瓶颈的必由之路,同时也是实现“碳中和”目标的必由之路。本文参考国外氢能发展路线和LNG的发展历程,以可再生能源与液氢结合的电氢体系为基础,制订基于液氢的产业路径,分析液氢路线优缺点,探讨“碳中和”目标下液氢所承担的三大角色,指出液氢产业链需要解决的难题,为今后氢能的规模化、社会化发展奠定基础。