增加助跑步数对男子跳远运动员踏跳动作运动学指标的影响

2022-05-10李志远

李志远,王 相,张 宇

(1.浙江大学 公共体育与艺术部,杭州 310058;2.上海体育学院 体育教育训练学院,上海 200438)

跳远是将助跑所获得的速度利用踏跳方式进行方向转换的身体投射运动,跳跃距离代表着运动员成绩的好坏[1-2]。想要获得较远的跳跃距离,除了获得较高的水平速度外,还要在踏跳过程中尽可能减少水平速度损失的同时获得较大的垂直速度[3-5]。因此,在训练和比赛中要注意助跑和踏跳的有效结合。

在跳远专项训练中,通常采用少于比赛的助跑步数进行助跑踏跳练习[6]。运动员减少助跑步数可以在调整水平速度的同时,集中注意力进行踏跳动作练习。一般而言,短助跑跳跃练习能够对正式比赛助跑(长距离)跳跃产生正面效果。目前,很多学者已经对助跑步数与助跑速度和跳跃距离的关系开展了研究。结果表明,助跑步数与助跑速度和跳跃距离间存在显著性正相关关系[7-9]。然而实践中,也存在增加助跑步数但跳跃距离未随之增加的情况,短距离助跑时所跳出的成绩并不能保证一定可以在全程助跑中发挥出来。在这种情况下,短距离助跑作为专项训练手段的意义和价值就有待进一步探讨,也有必要探索在增加助跑步数情况下增加跳跃距离的训练手段。

目前,以助跑步数作为分析对象探讨其对踏跳技术动作影响的研究较少,短距离助跑对全程助跑踏跳产生哪些影响也未被深入探讨[7]。分析研究从短助跑到长助跑过程助跑步数变化对助跑速度和踏跳动作的影响,对科学选择跳远专项技术训练手段,合理安排训练负荷具有重要的理论和现实意义。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

募集12名一级以上跳远运动员(身高为1.78±0.07 m,体重为65.6±4.9 kg,年龄为22.7±0.07岁,最好成绩为7.04±0.27 m)参加本研究的实验测试。实验前向运动员说明本研究的目的并详细介绍实验条件,提醒运动员在感到危险的情况下,可以随时中止测试活动,运动员均签署知情同意书。

1.2 实验流程

实验跳跃按照训练模式进行,分别进行6步、8步、10步、12步、14步和16步的助跑跳远练习,各组跳跃之间安排充分的休息以消除疲劳影响。每个助跑步数跳跃1—3次,取最好成绩作为分析对象。本研究的受试者在正式比赛中一般采用18—20步的助跑步数,训练中多采用12步或14步的助跑步数,采用12步以上的助跑可以产生足够高的助跑速度进行跳跃。为此,12步助跑以上的跳跃可以作为长助跑跳跃。短助跑跳跃成绩分别为6步、8步和10步助跑跳跃的平均值,长助跑跳跃成绩分别为12步、14步和16步助跑跳跃的平均值,将二者作为分析对象。

1.3 数据的分析方法和指标计算

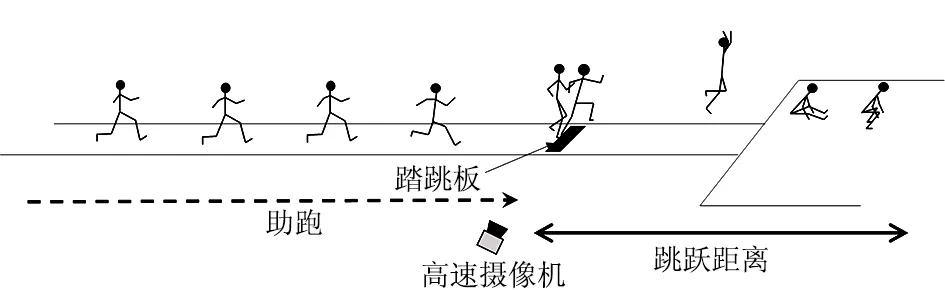

在正对踏跳板20 m处架设一台高速摄像机,摄像机放置在跑道前进方向右侧,主光轴垂直于助跑跑道,以250 fps进行拍摄(图1)。截取范围为踏跳脚着地前10帧到离地后10帧间的图像,采用Frame-DIASⅡ(DHK公司制)对运动员身体上的23个点进行数字化处理。

图1 拍摄现场示意图

二维空间坐标值采用由残差分析法所决定的10.0—22.5 Hz的最佳阻断频率,并用Butterworth Digital Filter 进行平滑处理。重心位置及各自惯性特征采用美国Dempster人体模型解析获取[10]。

助跑速度为踏跳着地时身体重心的水平速度。踏跳时间利用解析图像中踏跳离地时的帧数值减去最初着地时的帧数值获取。将离地时垂直速度作为踏跳质量指标,通过离地时垂直速度除以水平速度损失量计算踏跳指数。跳远项目需要尽可能地减少水平速度损失并获得较大垂直速度。因此,踏跳指数增加需要通过减小水平速度的损失与增大垂直速度两方面予以衡量[10]。

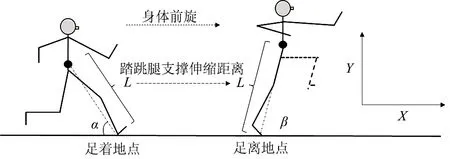

采用Jacobs模型[11]将踏跳过程中身体重心速度变化分为身体前旋和伸展2个阶段。踏跳过程中速度的变化用以下公式进行表示:

(1)

(2)

图2 运动员踏跳过程示意图

(1)身体重心前旋的平均角速度(足部支撑点与身体重心连线与水平面形成的夹角的角速度)。

(2)蹬伸速度(足部支撑点与身体重心连线在踏跳阶段蹬伸期的最大伸长速度)。

(3)踏跳腿着地角和离地角。

(4)踏跳腿着地时刻到离地时刻的角度变化量。

另外,通过长助跑与短助跑的比值来比较和分析短助跑到长助跑过程中各相关参数的变化。

1.4 统计

各测量项目结果用M±SD表示,在不同助跑步数下各指标采用单因素方差分析进行差异性检验,并采用LSD法进行多重比较。各测量项目和计算指标的相关系数采用Pearson法进行计算,显著性水平为p<0.05。

2 研究结果与分析

表1显示,随着助跑步数的增加,跳跃距离和助跑速度增加,踏跳时间缩短。跳跃距离方面,16步和14步助跑的跳跃距离与12步、10步、8步和6步助跑的跳跃距离存在着显著性差异,且6—12步各步数间的跳跃距离也存在显著性差异。助跑速度方面,从6步到16步助跑速度逐渐增大且各步数之间均存在显著性差异。踏跳时间方面,长助跑踏跳时间与短助跑踏跳时间存在显著性差异。表1的实验结果已证实,随着助跑步数增加,助跑速度和跳跃距离也增加。

表1 各助跑步数条件下的跳跃距离、助跑步数和踏跳时间

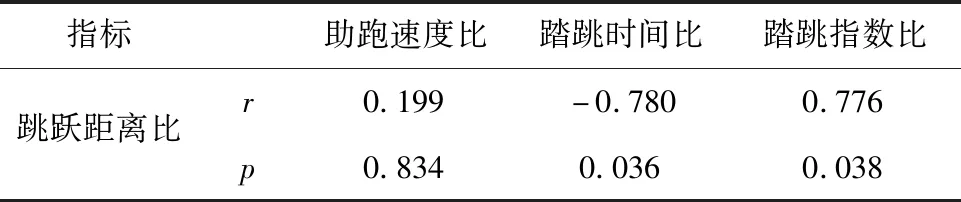

表2显示,长助跑与短助跑跳跃距离比与助跑速度比之间未存在显著性相关关系(p>0.05),而跳跃距离比与踏跳时间比之间存在显著性负相关(p<0.05),与踏跳指数比之间存在显著性正相关(p<0.05)。可见,随着助跑步数增加,踏跳时间明显缩短。因此,通过增加助跑距离增加助跑速度时,还应尽可能在短时间内完成踏跳动作,但在这种条件下,需要在短时间内发挥出最大踏跳力量。Huang等[12]发现,在跳远踏跳过程中短时间内发挥出极大爆发力尤为重要。另外,表2结果显示,从短助跑到长助跑,助跑速度比与跳跃距离比无相关关系,表明提高助跑速度并不是提高跳跃距离的决定因素,踏跳动作质量才是助跑速度能否有效转化为跳跃距离的关键因素。

表2 “长—短”助跑的跳跃距离比与助跑速度比、踏跳时间比、踏跳指数比的关系

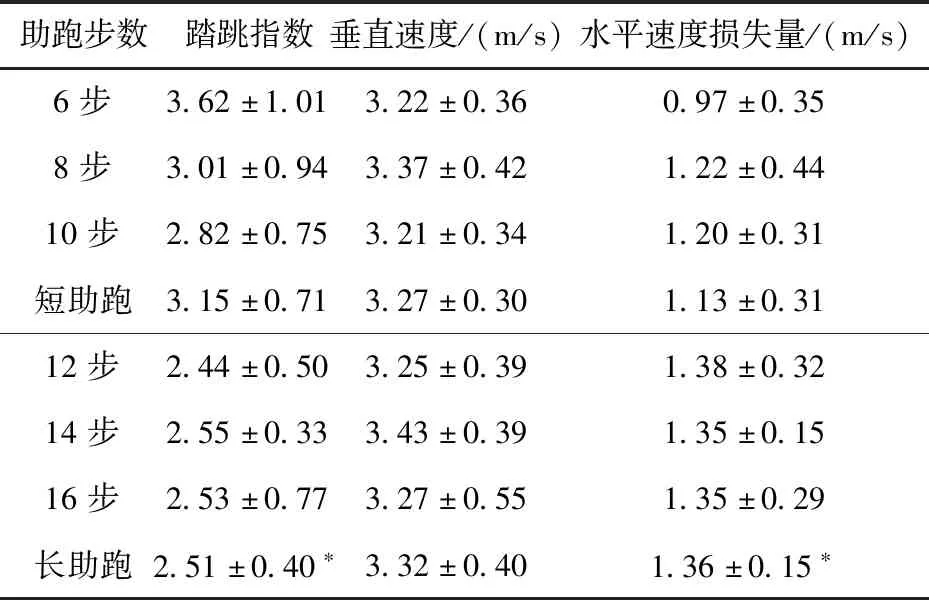

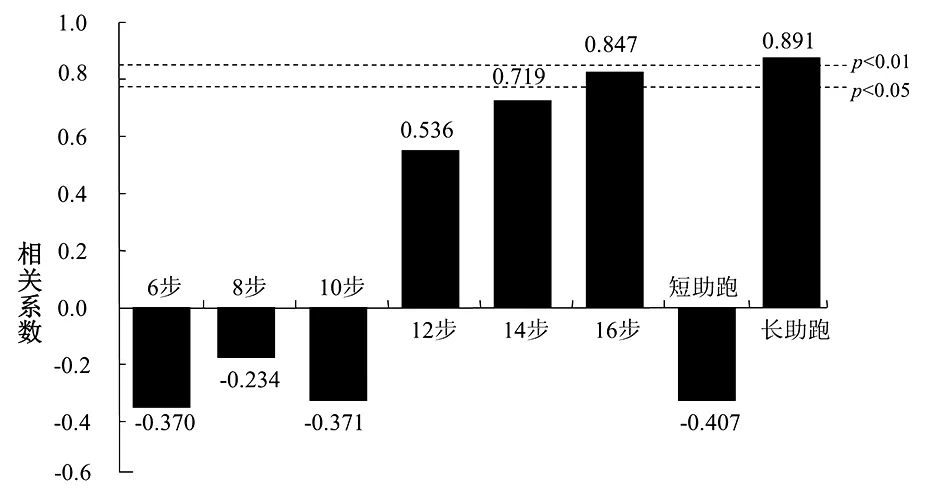

表3显示,长助跑的踏跳指数显著小于短助跑(p<0.05),踏跳时垂直速度相当,水平速度损失显著大于短助跑(p<0.05)。同时,图3显示,16步和长助跑均值踏跳指数(r=0.891,p<0.01)与跳跃距离比之间存在显著性正相关(r=0.847,p<0.05),6—10步助跑情况下二者相关系数为负值,12—16步二者相关系数变为正值且逐渐增长,表明在高速助跑情况下,为增加跳跃距离,需在缩短踏跳时间的同时尽量减少水平速度损失,同时加大脚的蹬伸力量以获得较大的垂直速度。

表3 不同助跑步数条件下的踏跳指数、垂直速度和水平速度损失量

图3 各助跑步数中踏跳指数与跳跃距离比的相关系数

表4显示,踏跳时间比与踏跳角度变化量比之间存在显著性正相关(p<0.05),而与平均前旋角速度比之间存在显著性负相关(p<0.05)。进行几何学特征分析得出,为缩短踏跳时间,应减少踏跳过程中的前旋角度,适当增加前旋角速度。Jacobs等[11]研究得出,短跑起跑时前旋角速度平均增加25.3%,暗示要缩短起跑时间,需最大限度地增加起跑时身体前旋角速度,本研究中的观点与Jacobs等研究较一致。然而,本研究中平均前旋角速度的增加量,最小为106%,最大为119%。出现以上差异的原因是,与短跑不同,跳远运动员在长距离助跑中可能存在水平速度增加而踏跳时前旋角速度未发生变化的情况。

表4 “长—短”助跑的踏跳时间比与踏跳时身体重心轨迹的关系

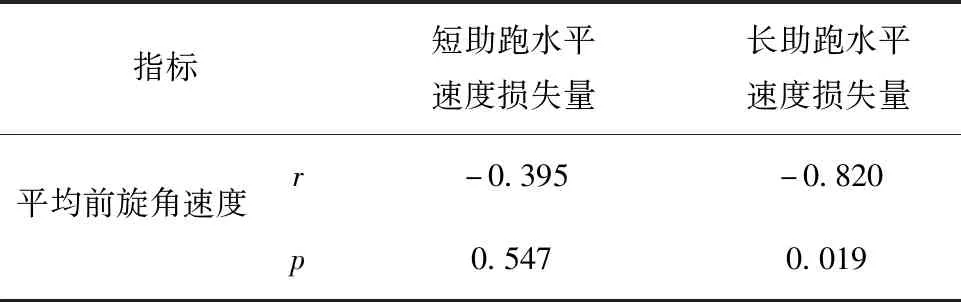

表5显示,长助跑过程中水平速度损失量与平均前旋角速度之间存在显著性负相关(p<0.05),而短助跑中,水平速度损失量与踏跳时身体平均前旋角速度间未存在相关关系(p>0.05)。表明在长助跑提高助跑速度的情况下进行踏跳动作,对运动员的体力和技术有着较高的要求。具体而言,在长距离助跑中,要采用使身体前旋角速度增加的踏跳,这是运动员在延长助跑距离时需关注的重要技术。

表5 “长—短”助跑的平均前旋角速度与水平速度损失量的关系

前人相关研究中曾提示水平速度损失增大而垂直速度随之增加的情况[3,13,14]。Hay等[2]发现,在踏跳过程的缓冲阶段,应在尽可能减少水平速度损失的同时,获得较大的垂直速度。Bae等[15]认为,运动员为获得较大的垂直速度,需使踏跳腿在身体重心前方着地[14]。另外,Lisa等[7]也指出,踏跳时踏跳腿着地角与踏跳缓冲阶段的水平速度损失之间未存在相关关系,而与垂直速度之间存在显著性正相关,踏跳腿的着地角约为61°。Mackenzie[16]发现,踏跳腿的着地角在35—40°范围时,可使跳跃距离最大化。Seyfarth等[17]运用数学模型进行研究发现,较小的着地角会导致运动员在踏跳阶段损失水平速度,进而导致跳跃距离减小,而要达到最佳的跳跃距离,踏跳腿的着地角要接近60°。由此可以认为,在短助跑情况下,踏跳腿在身体前方的着地范围即使增加,下肢也能够承受住地面的冲击负荷;但在长助跑情况下,为保持较高水平速度而将踏跳腿过度超越身体重心着地,下肢将难以承受地面冲击负荷,导致踏跳腿过度弯曲。所以在长助跑过程中,为减小踏跳腿负荷,踏跳时身体前旋角度应该控制在适当范围内,利用较高角速度的身体前旋来完成踏跳动作。

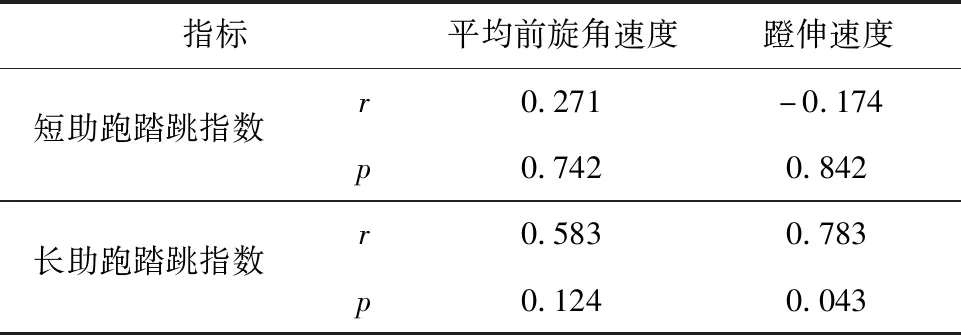

身体前旋的作用是在踏跳缓冲期通过身体前旋而获得垂直速度。但是,在前旋时身体会受到水平方向的强大制动力,同时在踏跳蹬伸期会产生垂直速度。为有效抑制水平速度损失和获得较大的垂直速度,应提高踏跳蹬伸期的下肢蹬伸速度。表6显示,长助跑条件下的踏跳指数与蹬伸速度之间存在显著性正相关(p<0.05),但与身体平均前旋角速度之间不存在相关关系(p>0.05)。相关研究也显示,优秀运动员在踏跳时下肢肌群能在短时间快速伸缩,产生较强的爆发力[18-19]。

表6 “长—短”助跑的踏跳指数与踏跳时身体重心轨迹的关系

综上所述,助跑速度随助跑步数的增加而增加,为使较高的助跑速度有效转化为较大的跳跃距离,运动员需要缩短踏跳时间,在减少水平速度损失的同时,获得较大垂直速度。另外,减小身体前旋角度是缩短踏跳时间的关键,而提高踏跳蹬伸期的下肢蹬伸速度是获得较大垂直速度的重要因素。

3 结论

在6—16步助跑范围内,随助跑步数增加,助跑速度呈现增长趋势,但与跳跃距离的增加之间存在非相对应关系;在进行12—16步长距离助跑时,为增大跳跃距离,需在踏跳时缩短踏跳用时,在减少水平速度损失的同时,有效提高垂直速度。另外,在踏跳过程中减小身体前旋角度可以有效缩短踏跳用时,而提高下肢蹬伸速度可以获得较大的垂直速度。本研究仅讨论了增加助跑步数对运动员踏跳动作运动学指标的影响,而未对下肢肌群力量及所做功率进行测定,今后有必要对此展开实验研究。