社会网络资本对城市经济绩效的影响研究

——基于劳动效率与空间效率的双重视角*

2022-05-10吴培培朱小川

吴培培 朱小川

(1.上海商学院工商管理学院,上海 200235;2.上海师范大学旅游学院,上海 200234)

一、引言

随着改革开放的推进,中国城市化进入了高速发展时期。数据显示,中国大陆地区城市数量由1978年的193个激增至2020年底的687个,其中地级及以上城市297个,城镇化率也由1978年的17.92%增长至2020年底的63.89%,这是涉及几亿人的宏大叙事与伟大实践,在世界历史上从未发生过。高速城市化进程对推动城市经济增长、文化繁荣以及社会和谐等方面具有关键性作用。

高速城市化在推动城市发展的同时也存有低质量与缺乏幸福感的问题(朱小川,2016)。实现中国城市的高质量发展,需要摒弃单纯地依靠经济资本、人力资本、技术创新等生产要素投入的“粗放数量型”模式,加强社会网络资本的“润滑剂”与“催化剂”作用(吴培培,2020)。在组织活动中,不同组织个体之间构成的社会网络沟通效应能有效提高组织创新和经济效率,但是目前对社会网络资本的研究多集中于个体与功能区层面,在城市层面的研究则相对较少。一些城市定位为“资本友好型城市”,其城市规划与发展战略由资本增殖和经济增长的目标所决定,而非构建社会网络与社会交往(熊易寒,2020),这并不符合“人民城市”的发展理念。与对自身社会网络资本的关注相比,学者们也很少关注城市整体的社会网络,参与城市规划、决策与治理的积极性也不高(Acedo et al.,2017)。因此,本文将社会网络资本纳入城市经济绩效分析框架,分析中国不同区域的城市社会网络资本影响的不同效果,从而揭示城市经济发展过程中社会网络资本的作用机制。

基于提升经济效率与社会效用的双重需要,本文以中国地级及以上城市为研究样本,结合社会资本和经济增长两大理论体系,尝试用社会学的概念工具解释经济学中的现象,从网络主体规模、网络沟通渠道与网络流动效果三个方面来解构城市社会网络资本。在此基础上,研究构建并验证社会网络资本对城市经济绩效影响的理论模型,并根据研究结论,为中国不同区域城市的社会网络资本提升提出政策建议。

二、文献述评

现有相关文献对社会网络资本的研究主要集中于内 涵、效用与影响、影响因素、测量方法等方面,研究层面则涉及个体、家庭、社区、城市、区域、国家等不同尺度。

社会网络资本内涵源于社会网络。社会网络由英国学者Brown在20世纪30年代正式提出(Borgatti et al.,2009),其本质上体现的是人与人之间通过信任相联结的关系网络。Granoetter(1985)将社会网络与经济社会活动相结合,认为社会网络中内嵌了人类经济和社会活动。在此基础上,林南(Lin,1981)指出这种嵌入性实质上是各种现实或潜在资源的嵌入,这些资源就是社会网络的“资本”体现。

林南的社会网络资本论对后续研究产生了很大启发,如借鉴传统经济资本与人力资本的效用,对社会网络资本效用与影响的探讨。边燕杰(Bian,1997)指出行动者通过对嵌入于社会网络资源的利用,可以获取更好的收入回报和更高的社会地位。也就是说,以社会网络为载体的人际沟通与联系是其潜在价值得以变现的主要渠道。如果行动者拥有了社会网络,尤其在网络中占据着关键的位置,便相当于掌握了网络中各种现实或潜在资源的变现渠道。除对经济收入、提高社会地位、贫困(Mendez-Lemus & Vieyra,2017)、就业质量(邓睿和冉光和,2018)、生活质量(Ward 等,2021)等经济方面的影响外,学者们还从主观幸福感(Glatz & Bodi-Fernandez,2020)、身份认同(张顺和梁芳,2017)、企业家精神(Williams et al.,2017)、慈善捐赠(陈晓珊,2017)、个人成长(Sichling,2020)等个人感受与发展的角度展开研究。此外,还有一些文献尝试分析社会资本对个体空间行为的影响,如休闲对自然资源环境的利用(Horolets et al.,2019)、居住选址、邻里参与及对城市空间的影响(Ricciardelli & Manfredi,2020)。

而在非个体层面,一些研究开始关注社会网络资本对功能区、城市、国家与区域的影响。Kiuru & Inkinen(2019)指出社会资本与经济资本、人力资本是相互循环和相互影响的,并对城市的经济、社会、治理、生态等方面都存在作用。在经济方面,城市的社会资本能够促进就业(Engbers et al.,2017);在社会方面,社会资本可以消除种族隔离(Boglarka & Gyorgy,2020;Mereine-Berki et al.,2021);在治理方面,协作式社会网络形式的城市治理作为区别于政府与市场外的第三种治理方式,可为人民福利提供解决方案(Mendez-Lemus et al.,2017);而在生态方面,学者们认为社会资本能有效提升城市复原力(Therrien et al.,2019)与城市韧性(叶堂林等,2021),从而实现城市的可持续发展(Atshan et al.,2020)。

对于影响城市社会资本提升的因素,学者们分别从政府、市场等视角进行了一些探讨。Ricciardelli & Manfredi(2020)指出地方政府在社会网络实施过程中发挥着关键和主导作用;Suseno(2018)认为企业服务提供的颠覆性创新可以从社会联系、信任和共享精神等方面影响社会资本的创造。此外,学者们还从城市居民的阶层多样性与文化差异(Garreton et al.,2021)、公共空间设置(严德成等,2017)、区域一体化过程(罗子昕等,2019)等角度研究了对城市社会资本的影响。

对社会网络资本的测量是进行定量分析的基础,Graaf & Flap(1988)提出可以通过个体社会网络中具有潜在帮助意愿的人数、提供帮助意愿的强度与提供帮助的能力来衡量个体社会网络资本。Burt(2004)则指出可以从个体在社会网络所处的位置来衡量其社会网络资本。由于个体隐私、主观判断不确定性等因素,这些方法的实际可操作性一般,但为个体社会网络资本的衡量提供了思路。在此基础上,学界尝试从社会网络资本的不同维度来评价个体社会网络资本。虽然因为研究思路与采用数据的不同,导致选择的具体维度也不尽相同,但有一些常见的维度,如网络规模、网络结构(包括网络质量、网络差异等)、网络密度等(Gilsing & Nooteboom,2005; Scott,2002)。边燕杰(2004)在应用个人拜年网测量中国居民的社会网络资本时,考虑了网络规模、网络顶端、网络构成和网络差异4个维度,其中网络规模为个人拜年对象的人数总和,网络顶端为个人拜年对象中职业声望最高者的得分,网络构成指的是个人与拜年对象中不同实力阶层的接触情况,网络差异则是拜年对象在职业类型方面的差异程度。王卫东(2009)在应用CGSS调查数据度量个体社会网络资本时,也考虑了网络规模、网络顶端和网络差异,并将网络差异进一步分解为网差(网顶和网底之间的距离)和异质性(网络中所包含的不同职业的数量)两个指标,此外还考虑了网络密度。在各种测量社会网络的指标中,网络规模最为重要。网络规模越大,则个体所拥有的社会网络资本就越丰富(Fischer,1982;Wellman,1979)。张爽等(2007)采用家庭在政府、学校和医院工作的、关系亲密的亲友数量之和作为家庭层面的社会网络,这其实是在考虑网络规模的同时也同时考虑了网络的质量。也有学者从资本维护的角度寻找社会网络资本的代理变量,马光荣和杨恩艳(2011)、章元和陆铭(2009)分别使用赠送亲友的礼金价值占家庭支出占比与礼品互赠金额来衡量家庭社会资本。相较于个体层面对社会网络资本测量的成熟研究,对城市社会资本的测量还处于探讨阶段,吴建伟(2015)尝试从社会网络主体规模、服务于社会网络联系的基础设施与沟通渠道、社会网络发生的流量3个方面来测量城市社会网络资本,为后续研究提供了一定思路。

综上,由于源自社会学的话语体系,对社会网络资本的研究多集中于个体、家庭层面。虽有一些城市层面的尝试,也多关注于个体创业、种族隔离等具体领域,对城市整体经济绩效的研究相对较少。虽然现有研究中对城市社会网络资本进行定量分析相对有限,但丰富的个体层面的定量研究,为从社会网络沟通视角利用城市现有数据进行城市社会网络资本的量化提供了方法论。如何测量城市层面的社会网络资本,其对城市经济绩效有何影响,在不同区域的作用有何区别,这些问题都值得深入探讨。

三、理论机制分析

社会网络广泛存在于城市经济活动中。Castilla(2003)对硅谷社会网络的研究将硅谷取得巨大成功的关键归因于当地所形成的囊括了金融、教育、法律等不同系统的社会网络。由城市经济活动参与者形成的大大小小的社会网络,无论是对个人还是组织机构,亦或整个城市而言,都是一种具有潜在和现实价值的资产。

从城市经济整体的投入产出过程来看,可将社会网络视为一种重要的要素资源,虽然其并不直接参与经济生产活动,但可以通过城市经济参与者形成的社会沟通网络,并通过改善参与者的信息传播与沟通交流效能,在生产中发挥重要作用。本文主要从劳动效率与空间效率两个角度,分析不同情境下社会网络资本对城市经济绩效的影响。

(一)劳动效率视角下社会网络资本对城市经济绩效影响

从劳动效率视角来看,社会网络资本的作用主要体现在人力资本匹配与人力资本生产两个阶段。第一,在人力资本匹配阶段,城市社会网络资本能为组织降低人力资本的搜寻成本,从而降低其运营成本,间接提升单位劳动力产出(Engbers et al.,2017)。通过对城市就业市场的统计发现,猎头公司搜寻、离职员工回雇、职员推荐是效率最高的人才招聘方式。这些高效招聘方式的背后,实际上是不同形式的社会网络在发挥作用。第二,在人力资本生产阶段,社会网络资本除了可以提升经济活动参与者之间在生产过程中的合作效率外,更重要的是通过社会网络还可以提高学习效率与知识外溢,特别是隐形知识的外溢。经济活动参与者之间可以通过正式与非正式的思想交流、碰撞获得知识与技能,互相提高人力资本,从而提高生产效率。因此,本文提出:

假设1:社会网络资本对城市劳动力产出效率具有正向作用。

(二)空间效率视角下社会网络资本对城市经济 绩效影响

从空间效率视角看,社会网络资本的作用主要体现在投入—产出与空间生产两个互为循环的阶段。在投入—产出阶段,也就是贸易过程中,社会网络可以提升经济活动参与人或组织的交易效能,降低交易成本,包括交易前的搜寻、谈判、签约、监督契约等成本与交易后的违约所导致的成本等(吴培培,2020)。在生产阶段,社会网络可以借由网络经济提升集聚经济的效果,即从“聚集”到“集聚”。经济活动参与人或组织因为空间的集聚,可以分享不可分的生产要素,或是解决原本因为个体能力不足无法完成的生产活动,增加生产的产出量;或是共享与分摊生产中所需的原本无法细分的固定成本,使单位产品的平均成本随产量增加而减少。这种无法细分的固定成本包括一切用于生产与需求的资源与基础设施,如各种生产资源、中间投入品、交通设施、仓储设施、金融服务设施、信息化服务设施、大学与培训机构等。社会网络可以强化这种集聚经济,特别是对于俱乐部型的生产要素与公共空间的分享(严德成等,2017)。

此外,城市的空间经济性在某种程度上可以等同于土地资源的利用效率,与其他生产要素相比,土地具有不可移动性,因此在特定空间中,社会网络与集聚经济是相辅相成的。空间独有的社会网络资本外部性,会吸引更多参与者与组织汇聚,进而提升社会网络资本以及空间内生产效率与附加值,并表现为城市的产业结构升级。因此,本文提出:

假设2:社会网络资本对城市空间产出效率具有正向作用。

四、模型构建与指标说明

(一)基准理论解析模型

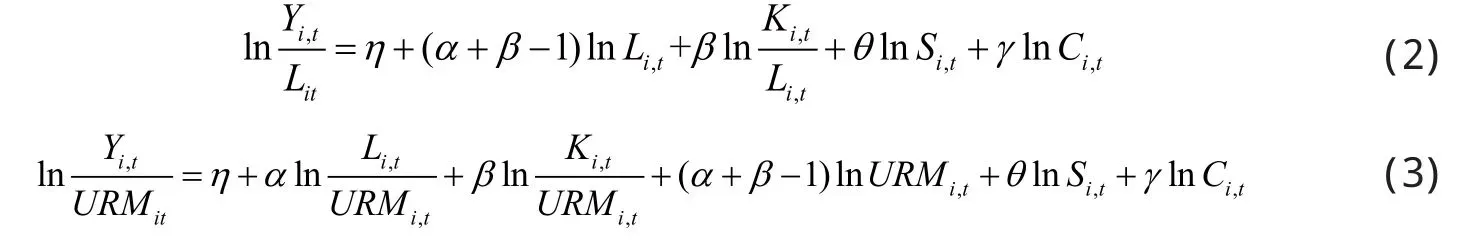

根据上述理论机制分析,本文以柯布—道格拉斯生产函数在城市层面应用为基础,构建理论解析模型:

式(1)中,i和t表示城市和年份,A为常数;Yi,t、Li,t、Ki,t、Si,t、分别代表i城市第t年的城市的经济产出、劳动力投入、固定资本存量、社会网络资本与其他影响因素;α、β、θ、γ为指数。

进一步,本文分别从劳动效率与空间效率两种角度分别构建解析模型。在构建劳动效率模型时,两边同时除以Li,t;在构建空间效率模型时,加入反映城市空间的城市建成区面积URMi,t,两边同时除以URMi,t。随后在两边同时取对数以实现线性化,得到劳动效率模型(2)与空间效率模型(3):

(二)变量说明

1.被解释变量

本文的被解释变量为城市经济绩效,在劳动效率模型为城市劳均产值GPLi,t,在空间效率模型中为城市地均产值GPMi,t,分别由城市经济产出Yi,t除以劳动力Li,t与城市面积URMi,t。Yi,t、Li,t与URMi,t分别选用城市实际GDP、户籍人口与建成区面积。其中城市实际GDP通过城市所在省区历年消费物价指数(CPI)对名义GDP进行折算获得(朱小川,2016)。

2.核心解释变量

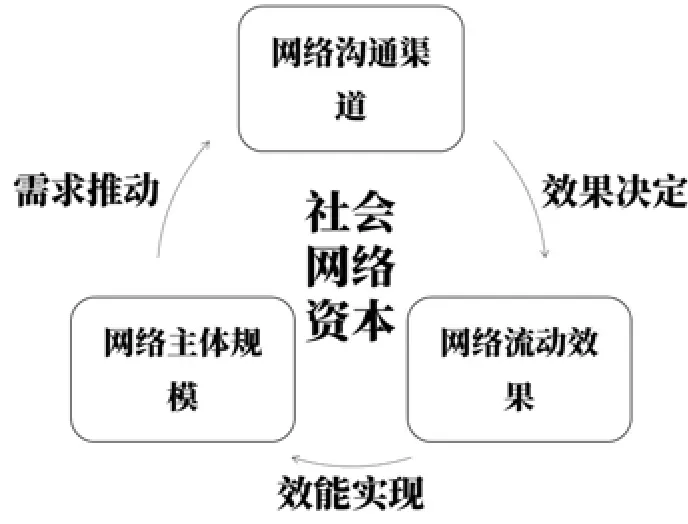

本文将城市社会网络资本定义为在城市经济范围内,能够促进合作行为并提升经济活动效率的个人、经济组织及社会机构之间的关系网络,这种关系网络属于可资产化的潜在或现实资源,并可以通过重复使用实现自我强化。参考吴建伟(2015)的研究,本文从网络主体规模、网络沟通渠道与网络流动效果3个方面来测量城市社会网络资本,见图1。

图1 社会网络资本的测量维度及关系

(1)网络主体规模(SNC Population Base Index,SPB)指标细分为网络规模增长UPI与行政管理规模SOP,分别选用城市户籍人口的增长系数、社会管理和社会组织工作的单位从业人数来衡量。

(2)网络沟通渠道(SNC Communication Infrastructure Index,SCI)指标包括各类有助于人们进行沟通的城市公共基础设施和通信设施,细分为道路设施、固定电话、移动电话、互联网,表示为SCI1、SCI2、SCI3、SCI4。由于各类设施规模与经济总量关系密切,为了避免变量间自相关问题,本文采用人均所有量。

(3)网络流动效果(SNC Communication Flow Index,SCF)指标。主体间的沟通是社会网络资本得以形成和积累的重要手段。城市是一个由大大小小不同网络群体构成的复杂综合体,群体内部与群体之间存在着路径各异的联系。与小型群体内部社会网络沟通可通过定位到每个网络成员进行衡量的方式不同,精确衡量城市这种综合性群体内部的沟通和联系情况存在相当大的难度。对此,借鉴已有研究,本文以沟通效果为导向,将效果看成社会网络资本在联系密度上的体现,并用公路客流、邮政营业收入、电信营业收入来衡量,表示为SCF1、SCF2、SCF3,同样采用人均所有量。

3.控制变量

本文使用的控制变量包括固定资本存量、劳动力投入、土地投入、外商直接投资占GDP比重、人力资本投入量、科技投入占财政比、教育投入占财政比。对于固定资本存量,本文采用简化的永续盘存法进行估算,其假设条件将资本效率设定为几何递减模式,同时假定资本重置率与其折旧率相等。对于劳动力投入,本文将各个城市分行业就业人口与其平均工资乘积的总和作为城市有效劳动力投入量,同样为了剔除通胀因素,通过CPI进行折算得到实际值。

(三)数据来源与描述性统计

本文采用的数据主要为城市层面的经济发展统计数据,包括样本城市的GDP、CPI、固定资产投资额、分行业的单位就业人数、分行业平均工资、户籍人口以及其他社会网络替代指标数据。其中,分行业平均工资数使用省级按行业分类的工资数据,来自历年《中国统计年鉴》;CPI数据来自《中国城镇生活与价格年鉴2012》与历年《中国统计年鉴》;其余指标均来自历年《中国城市统计年鉴》。由于《中国城市统计年鉴2018》(2017年数据)中不再单独统计固定资产投资数据,为确保数据在时空上的连续与完整,本文研究时段确定为2003~2016年。在剔除在研究时段内数据缺失较多的城市,通过插值法、指数平滑法以及其他已有数据对剩余的数据缺失进行弥补的基础上,最终确定260个地级及以上城市为本文的研究样本。

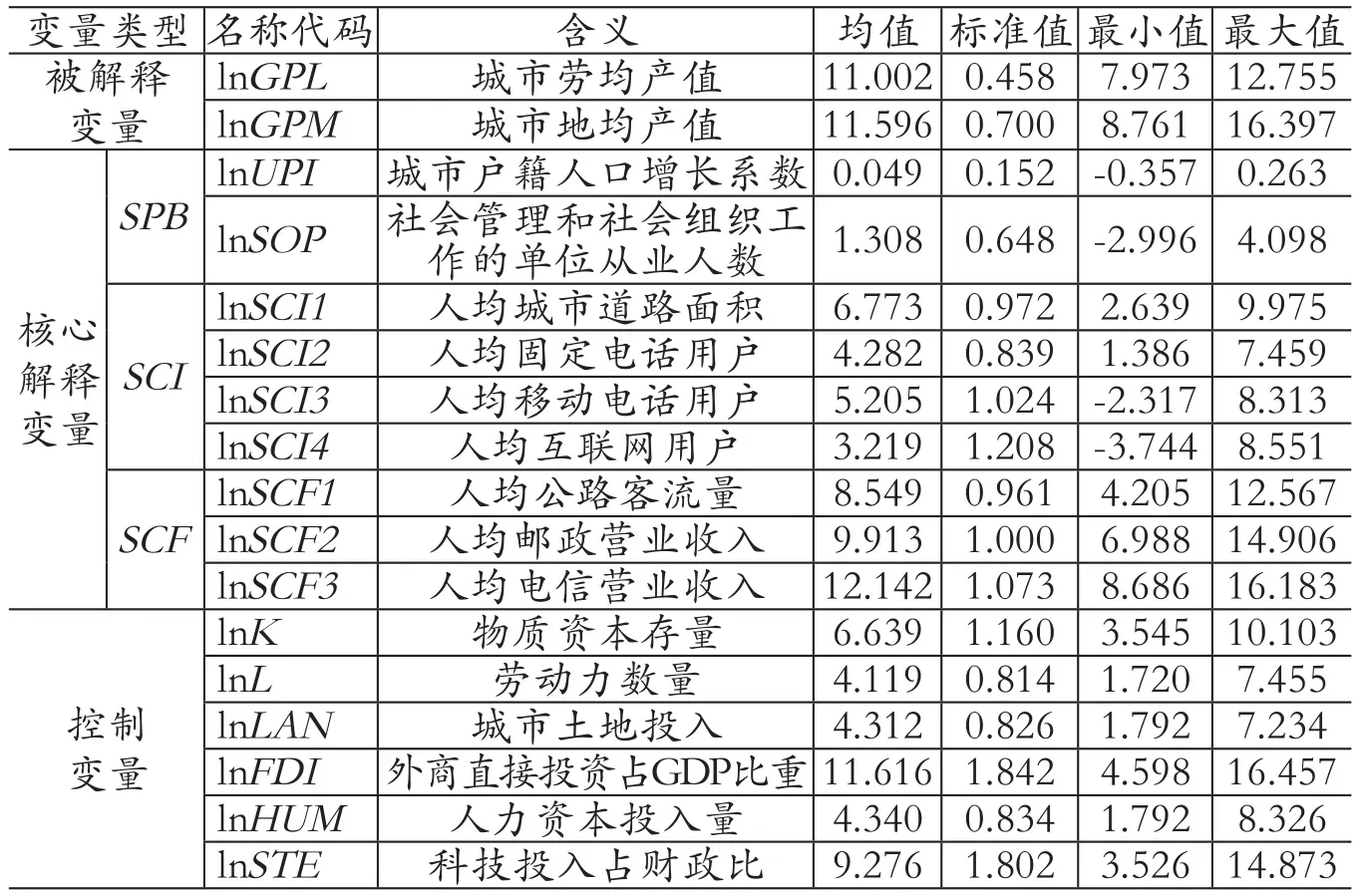

为消除异方差与数据的平稳性,本文对各主要变量的统计性描述进行自然对数处理,主要变量的描述性统计见表1。

表1 主要变量的描述性统计

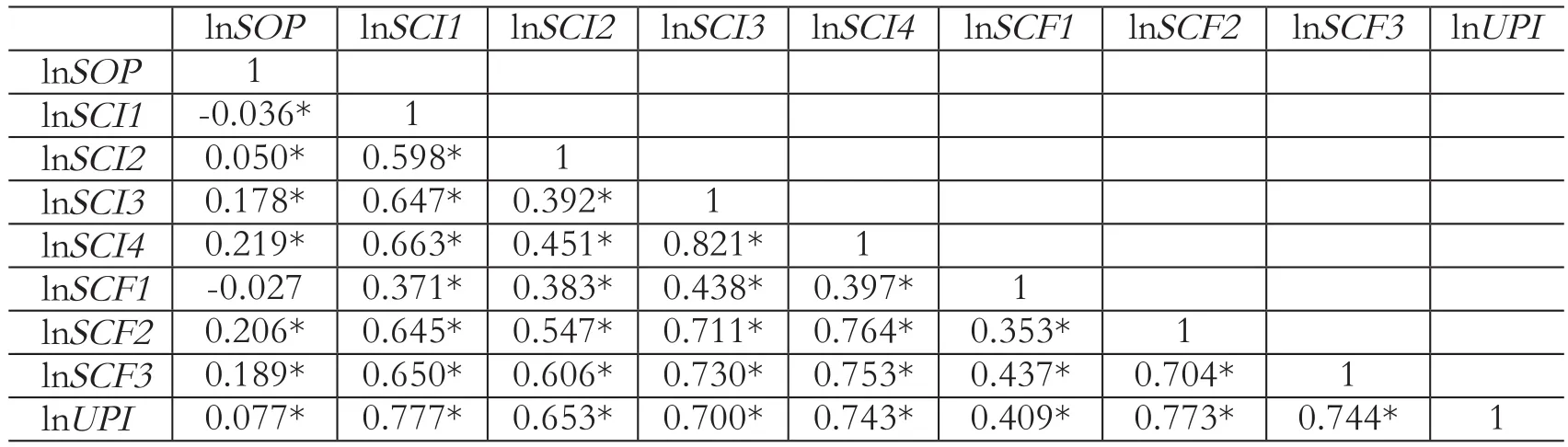

对于所选反映城市社会网络资本的9个核心解释变量,本文使用pearson检验揭示其内在相互关系。为得到平顺数据,降低指标起伏程度,事先对各变量进行对数化处理。Pearson相关性分析结果如表2所示,可知城市社会网络资本的9个分指标之间呈现不同程度的相关性。

表2 城市社会网络资本指标间的相关关系

五、经验分析与结果

(一)基准回归

根据式(2)、式(3)给出用于经验分析的计量模型:

式(4)、式(5)分别为劳动效率计量模型与空间效率计量模型。式(4)中,Kpl为劳均固定资本存量,即固定资本存量K除以劳动力L;EDU为教育投入占财政比其他变量。式(5)中,Kum和Lum分别表示城市单位面积劳动力密度和固定资本存量密度,分别以固定资本存量K与劳动力L除以城市面积。其他变量已在表1中说明。

通过对两个计量模型的个体效应和时间效应检验可知,两个模型均存在时间效应,因此需要加入时间控制变量,个体效应存在的形式为固定效应,因此两个模型均选择为固定效率模型。另外,通过对样本数据进行共线性检验、截面异方差检验以及序列自相关检验发现,样本数据不存在共线性,但是存在截面异方差和序列一阶自相关,不符合经典回归假定。综合以上考虑,本文采用非参数协方差矩阵估计方法(CCME),该方法能够获得控制异方差和自相关的一致标准误,并可以有效解决截面异方差、序列自相关等问题(Driscoll & Kraay,1998)。

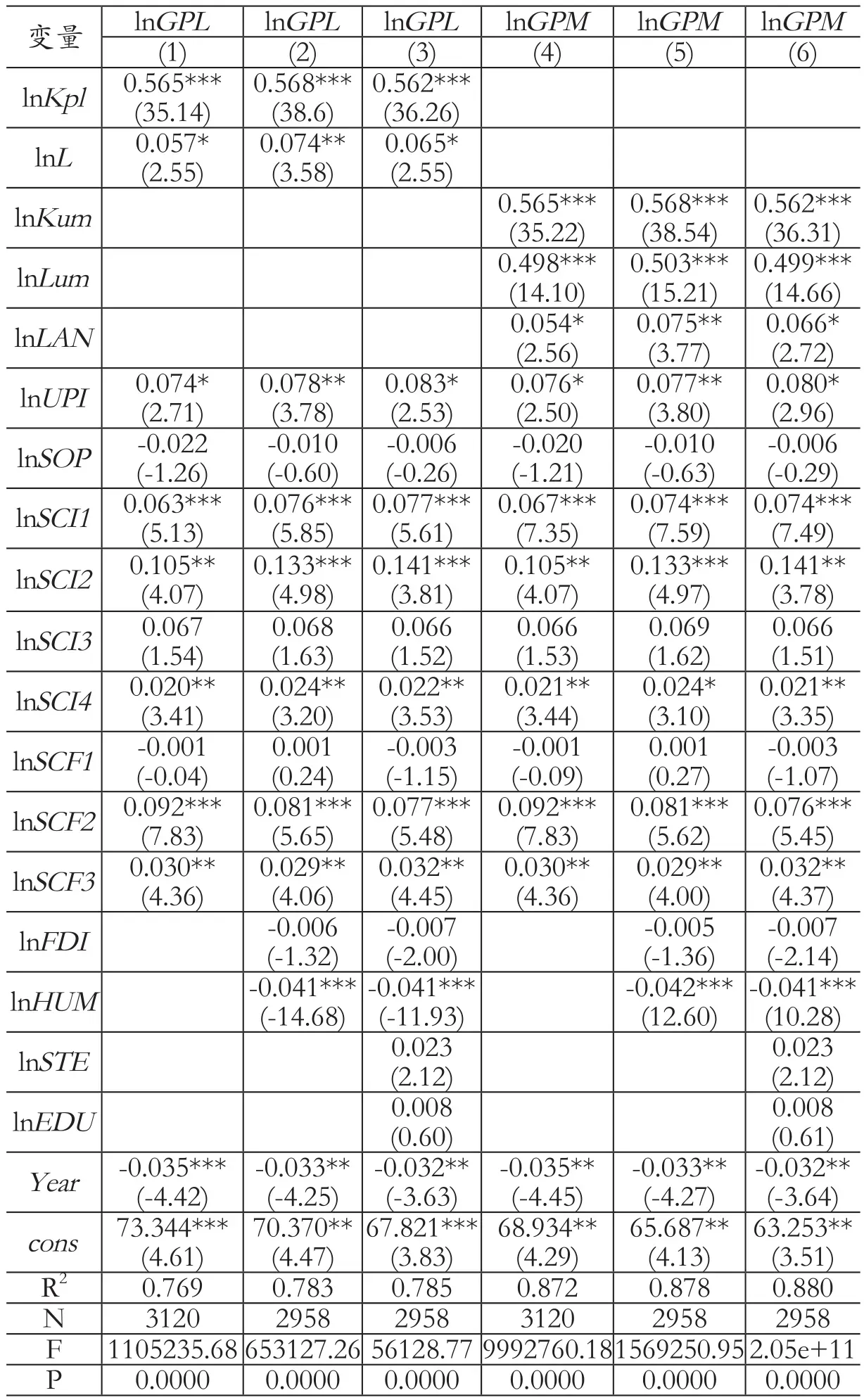

对劳动效率计量模型与空间效率计量模型进行全样本回归,随着控制变量的陆续加入,得到回归结果列(1)~(6)。其中,列(1)~(3)的因变量为城市劳动效率(GPL);列(4)~(6)的因变量为城市空间效率(GPM),回归结果如表3所示。

表3 基准回归结果

由表3可知,从可决系数上看,各模型的拟合优度较为理想,在加入所有控制变量的情况下,列(3)和列(6)的可决系数分别为0.785和0.880。另外,从模型整体显著性来看,列(1)~(6)的显著性均在1%的显著性水平下显著,模型的整体显著性好。

由于模型变量较多,为便于观察,特将社会网络资本诸变量单独抽取,并通过简易图示表示其影响系数情况。如表4所示。总体而言,无论是劳动效率角度,还是空间效率角度,大部分社会网络资本的替代变量表现出对经济绩效的正向影响,因此本文提出核心假设得以验证,即社会网络资本对城市经济绩效存在显著的正向影响。

表4 社会网络资本各变量对经济绩效的影响示意

从具体指标上看,首先,在反映社会网络资本主体规模的指标中,lnSOP的影响不显著,这说明,整体上城市增加社会组织与公共管理规模并不能对经济绩效带来实质性影响。变量lnUPI的正向影响显著,说明人口规模对城市经济绩效具有显著的正向作用,也说明了城市人口增加与城市经济绩效水平之间的密切关系。其次,在反映网络沟通渠道的指标中,除了变量lnSCI3(人均手机用户的数量)的影响不显著外,其余3个替代变量的正向影响均在1%的显著性水平下显著。这个结果与预期结果稍有差距,原因可能在于城市手机用户数量统计指标的缺陷。在人口流动性较强的现代社会,手机号是维系个体已有社会网络的重要渠道,这造成了手机号具有较强的粘性,且其强度与号码使用时间成正比。随着通讯资费的下降,以及其他通讯手段的普及,尤其在邻近地区(如省内)的外来人口更换本地号码的意愿不一定高,因而导致实际数据与统计数据的偏差。最后,在反映网络流动效果的指标中,只有变量lnSCF1(人均公路客流量)的影响不显著,其余变量的正向影响均在1%的显著性水平下显著,对城市劳动效率分别为0.077和0.032,对城市空间效率的估计系数分别为0.076和0.032,说明社会网络资本的信息沟通能够显著影响城市劳动与空间效率。

(二)稳健性与滞后效应检验

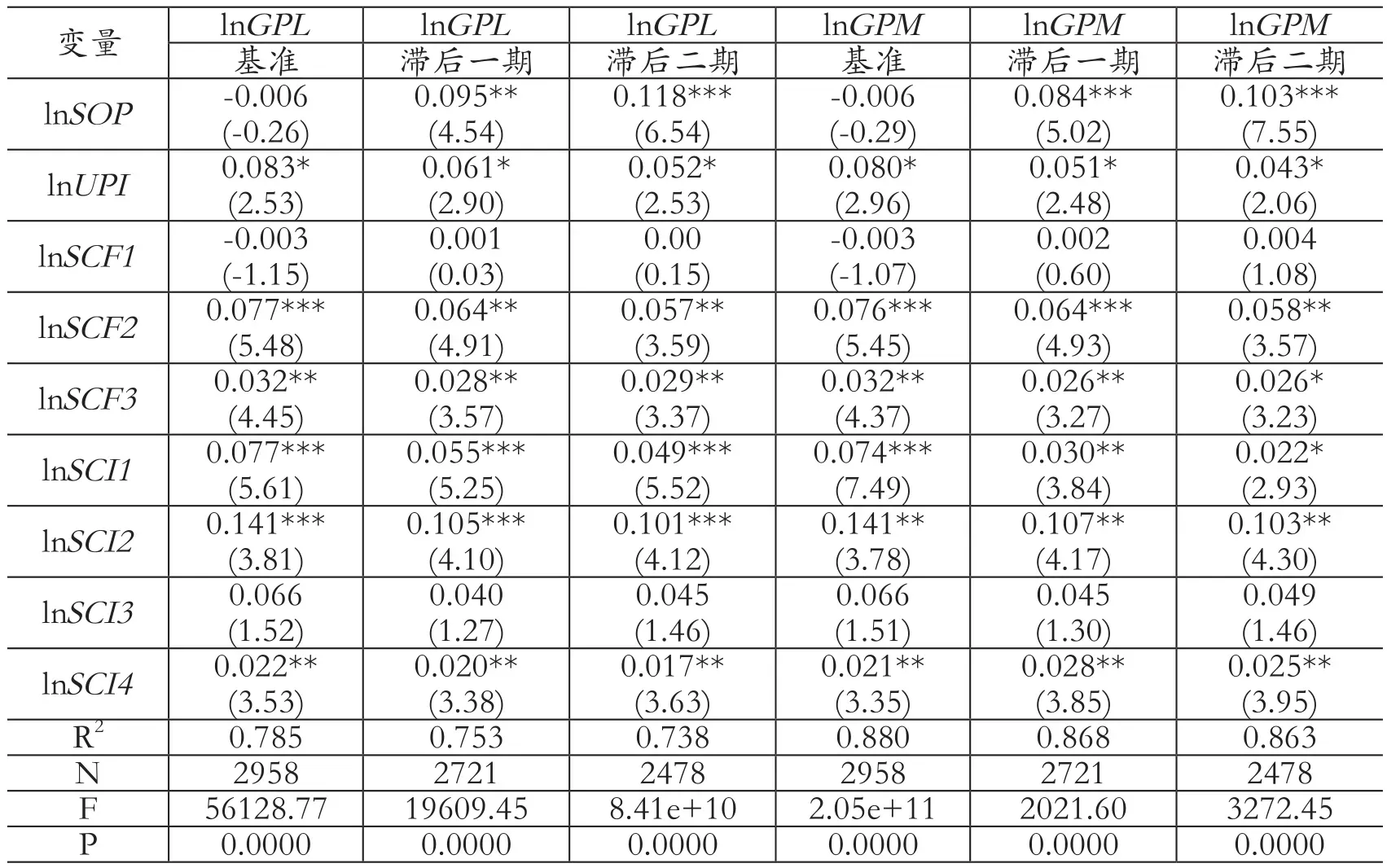

本文分别选择被解释变量滞后一期和二期来验证结果的稳健性并检验城市社会网络资本的滞后效应。回归方法同基准模型,稳健检验只给出社会网络资本诸变量的系数,具体结果如表5所示。

表5 稳健性与滞后效应检验

从滞后模型的可决系数和P值来看,模型拟合度很好且总体上非常显著。由各变量系数结果可知,除了变量lnSOP外,其余社会网络资本的一期和二期滞后变量系数显著性并未发生大的改变,仅显著程度发生了变化,这说明总体上本文的分析结果是稳健的。值得注意的是,变量lnSOP滞后项系数在1%的显著性水平下显著,这是稳健回归分析的一个重要发现,说明从整体城市情况看社会团体和公共管理规模对城市经济实绩具有滞后效应。

本文还分别验证了样本城市分组的稳健性情况,结果同样发现社会网络资本的各变量滞后项的系数显著性未发生改变,说明样本分组的结果是稳健的。

(三)区域异质性回归

由于存在地理区位、行政级别以及政策资源的非均衡分配等诸多客观原因,中国城市经济差异是建立在一定的区域可比性条件之上的。考虑到社会网络资本对城市经济绩效的影响可能存在区域差异,本文将城市进行分组。在区域经济发展研究中,通常划分为东中西部三大区域经济带,但基于东北发展实际考虑,本文将东北地区作为单独经济区域,并为简化分析,将中西部进行合并,最终分为东部、中西部和东北三个经济区域。其中,东部区域包含北京、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、上海、广东、海南10个省市区的87个城市;中西部区域包含山西、河南、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆17个省市区的139个城市;东北区域包含辽宁、吉林、黑龙江3个省份的34个城市,共计260个城市。

根据以上三大城市样本分组,得到表6的回归结果。由于控制变量的加入显著提升了模型的解释力,因此在分组回归分析中使用全变量回归。从表6的回归结果来看,列(1)~(6)的可决系数都在0.7以上,有些达到0.9以上,说明模型的拟合效果较好,且各模型显著性均在1%的显著性水平下显著,模型的整体显著性好。

表6 城市分组的社会网络资本与经济绩效回归结果

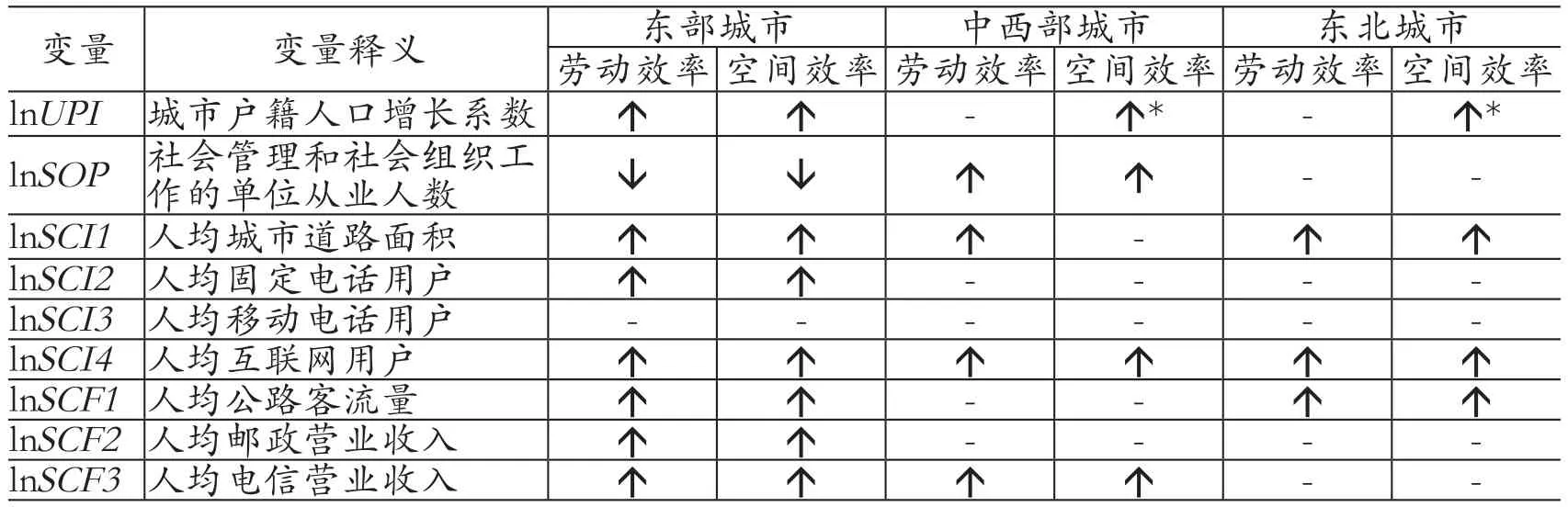

社会网络资本不同替代变量对城市经济绩效的作用存在一定程度的区域差别。为便于观察,绘制表7,以分析分区域城市社会网络资本变量对经济绩效的影响。对样本城市分组回归的结果进一步验证了本文的假设,虽然具体指标的显著性发生了变化,但总体上依然说明社会网络资本能够显著影响城市经济绩效。

表7 分区域社会网络资本各变量对经济绩效的影响示意

第一,与中西部和东北地区的城市相比,东部城市的社会网络资本对经济绩效的影响整体上更显著。但值得注意的是,社会组织和公共管理规模呈现显著的负向影响,而这一指标在中西部城市则是显著的正向影响。这说明,在东部城市,通过增加单位社会组织与公共管理规模并不能提升城市经济绩效,但在中西部城市,则可以适当提升单位社会组织与公共管理的规模。另外,人口增长系数在分组回归中依然是显著的正向影响但水平差异加大,东北城市的显著性相对较低。

第二,社会网络资本的基础设施指标中,人均手机用户数量指标影响不显著,这与全样本城市的结果一致。人均固话用户变量只在东部城市分组中呈现显著的正向影响,这可能与东部城市本地人口外流相对较少而使得传统固定电话使用频率相对较高有关。除了对中西部城市的空间效率影响不显著外,人均道路面积变量对分组城市经济绩效均有显著的正向影响,这也说明了城市公共基础设施对城市发展的重要性。另外,以互联网为代表的沟通媒介显示了稳定的正向作用,也说明了互联网在当今城市经济发展中日益重要的影响力。

第三,社会网络资本沟通流量的3个指标对东部城市经济绩效的正向影响全部显著,对中西部城市只有lnSCF3具有正向影响显著,而对东北城市只有lnSCF1具有正向影响显著。这说明,中西部城市的经济绩效更容易受到电信等现代沟通方式的影响,而东北城市则更易受到传统出行方式的影响。

六、研究结论与政策建议

基于现有研究并结合经济学与社会学的交叉理论,本文构建了一个城市社会网络资本对经济绩效影响的理论分析框架。在重新界定城市社会网络资本内涵的基础上,本文利用2003~2016年中国260个城市数据对社会网络资本进行量化,将城市社会网络资本引入对城市经济绩效差异的解释,验证了本文的核心理论假设。主要结论如下:

首先,城市对人口的吸纳能力与汇聚程度是影响城市经济绩效的重要因素之一。其次,城市社会组织和公共管理规模对城市发展水平的当期作用与滞后效应并存,且存在一定的区域差别。这说明,对于全部城市而言,现阶段加大社会组织和公共管理的投入对于城市未来发展整体上是有益的。再次,整体而言,社会网络的信息和交流沟通量对城市经济绩效的影响具有较强的区域化特征,且存在滞后效应。具体来说,社会网络沟通的影响效果在东部城市的显著性最强,中西部次之,东北城市最弱,且这一结论经滞后检验是稳健的。最后,总体上城市社会网络沟通基础设施对中国城市经济绩效存在显著的正向影响,但以人均道路面积为代表的传统沟通基础设施对中西部城市的空间效率影响不显著。

鉴于城市社会网络资本对经济绩效的正向显著影响,中国城市化发展战略中应将城市人口规模增速、社会公共管理规模、沟通基础设施建设作为重要的着力点,充分利用社会网络资本的信息传播与沟通效能以提升城市劳动效率和空间效率,进而共同改善城市经济效率。同时,由于城市社会网络资本的经济效应存在区域差别,这决定了城市在具体政策上应具有针对性。具体政策建议主要包括以下五方面:

第一,在未来城市化战略制定中,城市应主动培育和积累社会网络资本的人口主体,考虑采取包括户籍、产业、就业、住房、医疗、社会保障等在内的系列政策保持适当的人口规模增速,以提升城市经济绩效,这对东部城市更具现实意义。

第二,在城镇化方面,城市应注重社会组织和公共管理规模的建设,尤其是中西部城市,包括适当增加人员配置、增加社会组织数量等。中西部城市的市场化程度相对较低,其社会治理效率相对较弱,社会组织和公共管理规模的增加更能起到提升城市社会网络沟通密度的作用。

第三,鼓励城市社会内部更多的交流行为,提升城市经济活动参与者的沟通流量,尤其是东部城市的政策制定中更应加大这一对应政策措施的权重。

第四,充分利用沟通基础设施类社会网络资本所具有的经济绩效提升效应,改善社会网络基础设施类型的差异化和丰富程度,且不同区域城市的具体政策应有所差别。比如,东部城市应进一步加大城市道路等交通公共基础设施的建设,中西部城市应将公共投资资金优先用于更有效的通信类基础设施建设等方面。

第五,中国城市化具体政策的制定应充分考虑普及互联网是社会网络资本积累的重要方式,能够显著影响城市劳动效率与空间效率。因此,中国城市需要从政策上鼓励更多的现代通信技术在城市层面的应用、推广、普及和共享,同时也要根据城市产业特点制定适合“互联网+”的各种战略,进一步提升互联网的基础沟通效能。