对2017版《运动训练学》教材训练方法理论体系的审视与研究

2022-05-10陈春梅

申 霖,陈春梅

我国运动训练理论从1983年由中国体育科学学会运动训练学分会组织编写的《运动训练学》教材出版为标志,经过30多年的发展,无论从学科内容还是理论结构与体系上都较为完善,已形成较具特色的中国训练学理论体系;在当前国际化交流日益频繁的趋势下,为促进国内训练学理论与国外训练学理论之间的交流,借鉴国外相关理论研究成果的优势与长处,本文将国内权威训练学教材2017高教版《运动训练学》中关于训练方法理论的阐述与3本英文版训练学专著中相关内容进行对比,分析国内外在训练方法理论阐述与框架构建方面的区别,以此为基础对国内训练学理论的国际化发展提供借鉴。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以国内权威训练学教材2017高教版《运动训练学》中关于训练方法理论的阐述为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 根据本文研究目的,选取国内《运动训练学》2017高教版教材、亚马逊网上书店中关注度较高的3本英文版训练学专著《Coaching Science》《Successful coaching》《Periodization-Theory and Methodology of Training》及相关研究文献为基础,梳理与本文相关的理论知识,以利于进一步研究的开展。在此需要说明的是受笔者语言能力限制,本研究选取国外训练学著作时仅以英语版资料为研究对象,这使得本文的研究成果在全面性上有所不足。

1.2.2 比较分析法 根据国内教材对训练方法的分类标准,按照训练的长期控制性方法与训练的短期操作性方法将国内教材与国外专著中的相关理论表述放在一起进行考察,对比其异同,以把握国内外训练方法理论体系的差异性。

1.2.3 观察法 根据本文的研究目的与分析需求,利用笔者在广东省船艇训练中心工作期间,利用工作交流和培训机会对多个竞技项目训练过程的直接观察、或从与一线教练员的交流讨论中获得的间接资料,尝试从教练员应用角度对国内外训练方法理论进行对比研究,并对造成这种差异性的理论源头进行归纳与探讨。

2 研究结果

2.1 国内训练学经典教材中对训练方法的理论简述

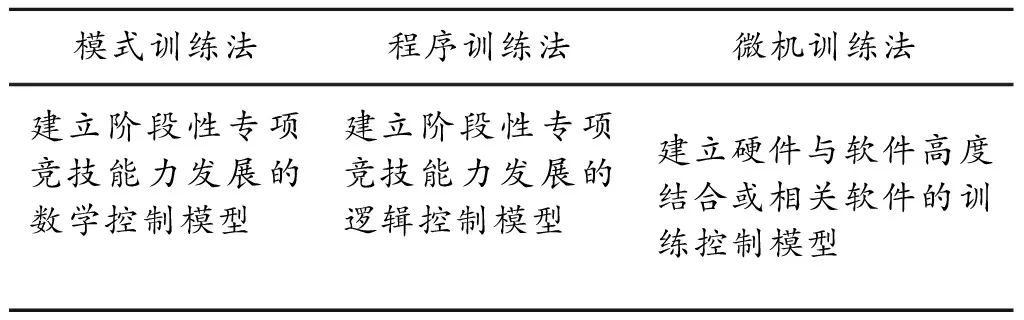

在国内权威度最高的《运动训练学》2017高教版中,依据不同训练方法的基本作用和适用范围,可将训练方法分为训练控制方法和训练基本操作方法两大类。训练控制性方法是从训练方法的过程控制性上进行描述,即根据某一阶段对运动员训练内容的掌握或竞技能力因素的提高具有控制作用的方法,在训练控制方法中,分为模式训练法、程序训练法和微机训练法三种(如表1)。

表1 运动训练控制方法体系表

在《运动训练学》2017高教版本中,认为训练的操作性方法即运动训练基本方法,主要用于完成运动训练实践具体任务的操作方法,是遴选训练手段的依据,是运动训练理论认识作用于具体实践的途径,即训练操作性方法是具体为实现每次训练课的目的或每个训练周期的任务而采用的训练组织方法,可分为分解训练法、完整训练法、持续训练法、变换训练法、循环训练法、重复训练法、间歇训练法、比赛训练法等8种常见的方法,并从训练方法的构成要素与因子对方法本身的影响权重,将这8种训练进行了比较与描述。这种理论建构方式逻辑严密、结构性强,具有较高的学术价值。

2.2 Terry McMorris等编著的《Coaching Science》中对训练方法的论述

Terry McMorris在其著作中涉及到训练的控制性方法即长期训练方案的设计时,用的是综合因素(Integrated Factors)这一概念,即在设计年度训练计划的过程中,需将生理学知识、心理学知识、技能性练习与战术性练习整合在一起,作者提出在本书中论述的训练组合方式是在借鉴著名足球教练员George Wardle的思想,同时学习了其它多个项目教练员的训练方法基础上而形成,Wardle还建议使用此书的教练员应根据自己的项目特点对本书中的训练控制方法做出适当修改后再进行实际的执行。

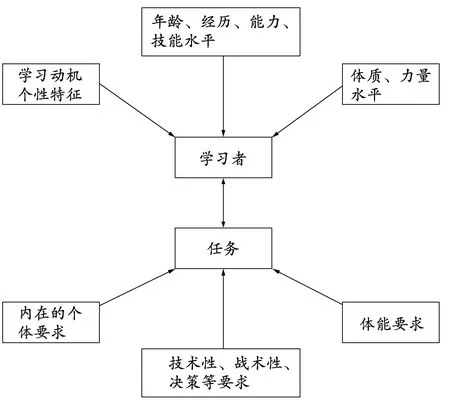

Terry McMorris在其著作中论述训练具体操作方法时,将技能(skills)定义运动程序(motor program)的习得,并将习得的方式分为技能的学习与技能的练习两方面,在技能的学习方面, McMorris并没有给出具体的方法,只从运动技能学习的基础理论方面进行介绍,如安德森的“思维适应性控制”(ACT)理论、施密特的“动作图式理论”(Motor Schema Theory)、班杜拉的“观察学习理论”(Observational Learning Theory)及动态系统理论与学习,并在以上理论基础上给出了如下建议,如图1。

图1 McMorris技能教学时所要考虑的因素图

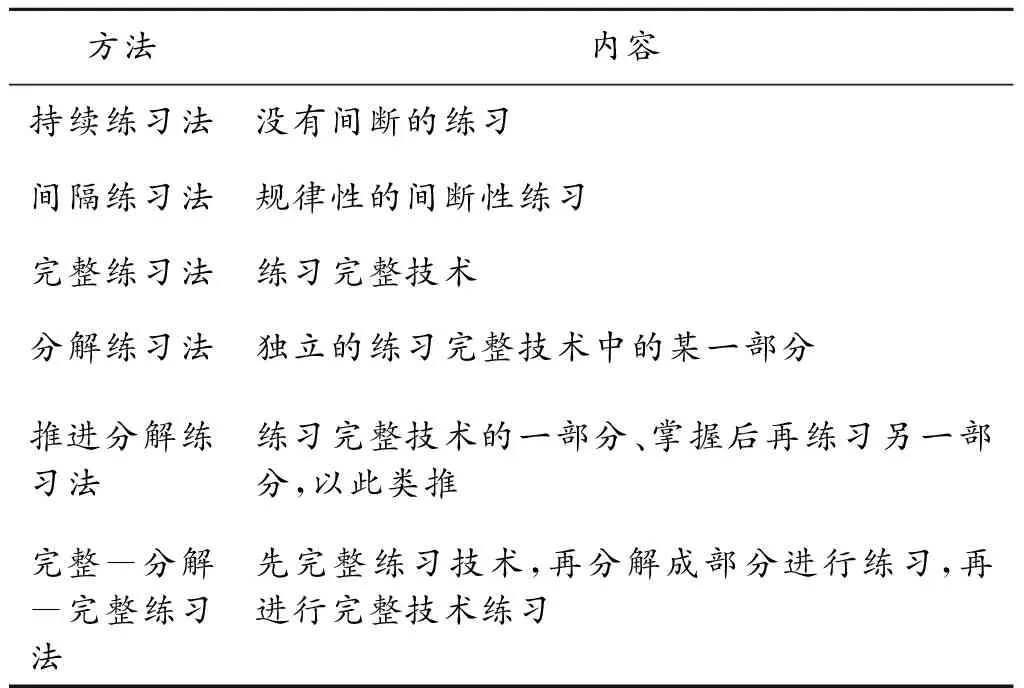

在技能的练习中,McMorris分为连续练习法(massed)和间隔练习法(spaced);整体练习法(whole)、分解练习法(part)、推进分解练习法(part progressive);完整—分解—完整练习法(whole-part-whole),如表2。

表2 McMorris技能练习法分类体系表

2.3 Rainer Martens等编著的《Successful coaching》中对训练方法的论述

Rainer Martens在其著作中说明,绝大部分运动项目的教练员为了让他们的运动员在比赛期间处于最佳状态,都会对其训练的方向与过程进行预先控制,最显著的表现形式便是通过将整个训练过程进行“训练周期”与“分期”的编制划分;Martens在其书中特别论述到,对于其著作中涉及的训练总体控制方法,也就是训练程序的编制方法,是在借鉴多个项目训练计划编制方法的基础上,尤其借鉴了游泳项目的周期安排与赛前减负荷模式(Taper)的基础上总结得来,例如对一个标准的年度训练计划进行4个阶段的划分,如图2。

图2 Rainer Martens年度训练4个阶段及任务划分图

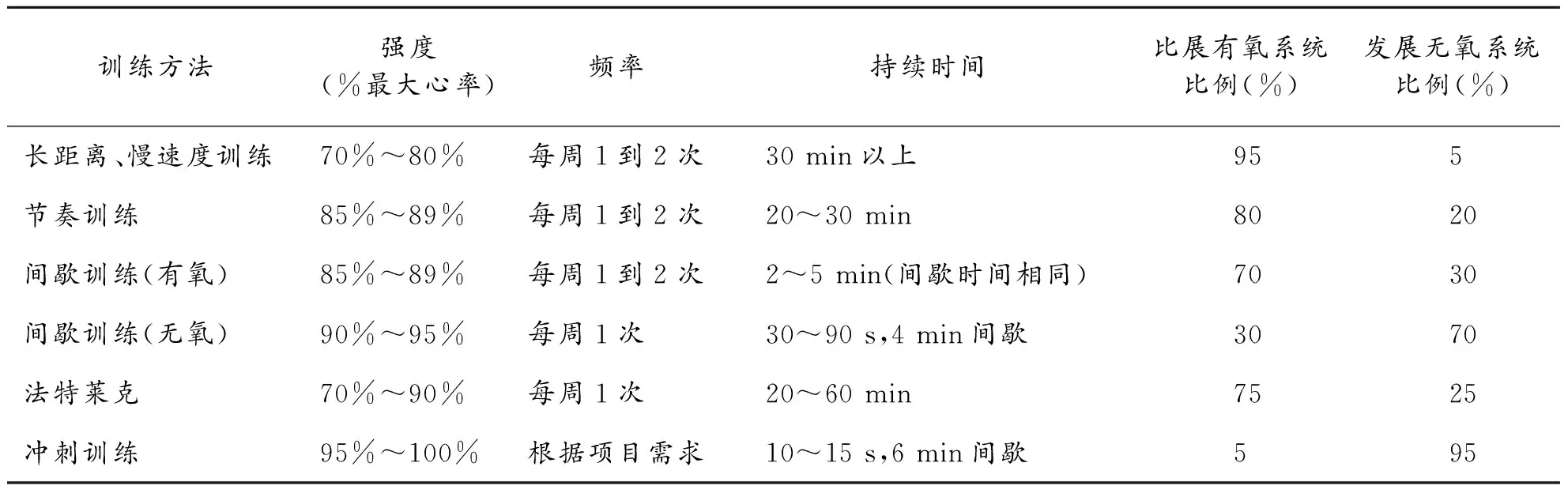

Rainer Martens在其著作中对于训练的操作性方法,将其分为教学法与训练法,教学法分为技术能力的教学和战术能力的教学,其根据教学任务的难易程度,分为完整教学法、完整与分解相结合教学法、分解教学法;对于体能的基本方法,分为能量系统的训练和肌肉系统的训练,肌肉系统的训练分为柔韧性训练、力量训练、力量耐力训练、速度训练、功率训练等6个元素;在选择练习方法需要考虑以下6个变量因素,练习的种类、练习的顺序排列、练习的强度、练习的量、练习的频率、每次训练内容的间隔时间(见表3)。

表3 发展能量系统的训练方法表

2.4 Tudor Bompa等编著的《Periodization-Theory and Methodology of Training》中对训练方法的论述

Tudor Bompa在其书中对于训练的总体控制部分,将其称为训练模型的建立,Bompa认为训练模型在实践中不易于组织且实际应用较少,但自1960年以来,众多东欧的教练员就是通过已有的训练模型获得知识与经验,Bompa认为,尽管对于训练与运动员表现密切相切的常识众所周知,但应认识到这二者之间的关系是非常个体化的,即训练模型的发展正是基于训练的专项性与训练计划的个体化概念基础之上,Bompa还同时指出,训练模型允许修改、分析与评价,基于生理学与运动员表现参数的计划修改,对于运动员能力的提高具有非常重要的作用,而训练模型的发展是一个长期熔合的过程,将与运动员的发展相匹配,而构建出一个训练模型,是一项工作量巨大的过程,要紧密依靠先前的训练模型、运动员当前的评价和科学基础。

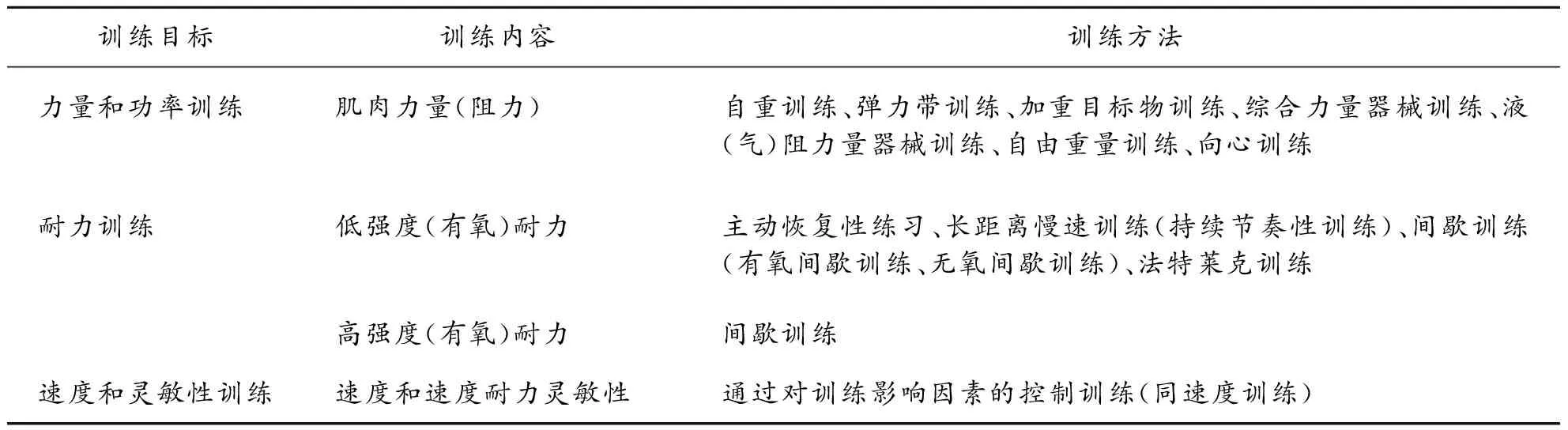

Tudor Bompa认为训练的具体操作性方法是在训练计划的进行过程中所采用的多种训练方法,并认为在多数竞技项目中最重要的训练方法是针对肌肉力量与功率的训练,在此基础上,Bompa将训练的基本方法分为肌肉力量和功率的训练,如表4。

表4 Bompa训练目标、内容及方法体系表

3 分析与讨论

3.1 国外训练方法理论注重以解决教练员实践应用问题为第一研究视角

从国内训练学教材对训练方法的基本论述中可看出,国内训练学的理论成果,更多是以第三方观察者的角度,通过对教练员与运动员的双边活动及表现出的特征进行观察后总结凝练而来,以对在训练过程中使用的训练方法本身的描述为理论出发点,从几个版本《运动训练学》教材来看,在关于训练方法这一部分的内容,更多是在原有理论成果上进行的累积性研究,仅是针对已存在的现象进行更进一步的描述工作,将理论结构划分更为缜密、内容叙述更为完整;相比较而言,国外训练学著作中关于训练方法部分的论述,多以训练方法的实施者——教练员为第一视角,以某一具体应用目的出发,如以提高某能量代谢系统为目的、或是以发展某技能水平、素质水平为目的,在论述过程中对训练方法的应用条件、操作机制等要素都有着较为详尽的描述,这种以教练员在训练过程中欲实现的训练目的为出发点进行的理论叙述,可较好达到使读者理解“使其然,并使其所以然”的效果,由于这种理论研究方式与训练实践结合紧密,对不同训练方法的作用机制、操作程序和注意事项都有着较为详尽的说明,这使得处于训练一线的教练员较易接受并应用在实践当中;同时也应看到,由于国外这种理论叙述方式是以训练方法的应用功能、机理为源头进行分析描述,从而使得分析结果结构性不足,而这一点恰恰是国内训练方法理论的价值所在。

3.2 国内训练方法理论发展受“运动训练”概念的限制

依照国内《运动训练学》2017高教版教材中对运动训练的定义,“运动训练是竞技体育活动的重要组成部分,是为提高运动员的竞技能力和运动成绩,在教练员的指导下,而专门组织的有计划的体育活动”。运动训练概念的界定,可以说是训练学理论进一步延展的基石,但恰在此处便已出现了偏差,即运动训练的主体和对象,这里将运动训练的主体只定义为“竞技体育”,而运动训练的对象只定义为“运动员”,但在实践中,如在大众健身与学校体育领域中,凡是以提高某竞技能力要素,如体能要素、技能要素、战术和心理要素等为目标,有意识的组织专门性身体练习,都可视为运动训练,其遵循的训练原则、使用的方法手段、采用的组织过程都没有本质区别,只是由于竞技体育的要求最高,因而身体练习过程中的负荷量与负荷强度最大而已。

运动训练在不同的语境下,如依据训练主体、目的、性质、途径和功能的不同,可有多种相似定义;如当训练主体为学校体育时,由于对象是学生,其训练目的多为学习、发展身体技能与体质水平,因此运动训练在此语境下,应为提高学校学生的技能与体质建康水平,在体育老师的指导下,专门组织的有计划的体育活动;当训练主体为大众体育,其训练目的多为健身和提高掌握某项体育技能,那么运动训练在此语境下,即为提高普通健身者或某单项体育爱好者的技能与体质健身水平,由社会俱乐部教练或培训人员的指导下,专门组织的有计划的体育活动。如只将运动训练的主体定义为职业竞技训练,那么训练方法理论也会发生割裂,即本应通用的训练方法却被人为割裂为不同的理论层次,这将会为实践工作带来极大困扰,如国内有些学者将运动训练理论划分面向高校学生、教师从事学历教育阶段的基础理论与解决精英运动员的训练和实践难题的运动训练前沿理论,这种划分方法便是典型的基于运动训练定义限制而发生的偏差现象。

我国大众体育与学校体育水平与欧美国家甚至是亚洲的日本、韩国相比较来说有很大差距,除了文化、社会环境影响等因素外,基础体育的组织管理方式差异也占有很大成分。近年来一些学者通过出访调查、对比分析后得出绝大多数学校体育水平较高的国家是“学校体育竞技化”的结论,惊叹国外在学校体育教学过程中使用训练方法的先进性与组织的严密性,其科学的理念与采用的训练方法甚至比国内部分专业训练队还要先进,究其原因,便是国内学校体育与竞技体育在基础理论上划分为两个不同的领域,致使一些通用的方法手段由于被认为是领域不同而无法付诸于实践;大众体育领域同样存在此类现象,国内多数面向普通大众的单项体育俱乐部或培训机构,在进行技能教学过程中使用的训练方法除了训练量与强度的差别外,其它与竞技体育同类项目的训练方法并无二异,还如国内众多职业运动队,近年来通过购买服务方式与一些体能训练机构签订合作协议,在合作训练的过程中发现这些专业的体能训练机构,不但服务对象有职业运动员,也包括普通健身爱好者、军人警察甚至影视明星,其训练方法体系针对不同的训练目标,除了负荷上的差别外,遵循的工作程序与训练守则都基本相同。

3.3 国内训练方法分类体系受项群理论的主导

项群理论可以说是我国最有代表性的本土原创性训练理论,其主要内容是将一组具有相似竞技特征及训练要求的竞技项目称为一个项群,是一种按项目的共同特征进行分类研究的理论体系,在《运动训练学》2017高教版中,将竞技体育分为体能主导类、技能主导类、技心能主导类与技战能主导类四大类,相对于之前版本将所有竞技项目划分为体能主导类与技能主导类,2017版《运动训练学》中划分更为细致,结构也更为严谨,但从另一个方面,也更加剧了训练方法分类研究过程中,专项能力要素割裂性,因为任一项目的专项选手都是在完成具体的专项动作,而人体任何动作都是由大脑发出运动指令,参与动作的多块肌肉在能量供应下收缩,牵动所附着的骨绕关节产生运动,使肢体获得机械能,进一步带来人体质心的运动。

任何项目所需的专项能力,都可看作是在神经系统的调节下以动作为载体,身体供应能量的能力,或能量供应下的动作表现能力。训练方法具体到某一运动项目中,都可视为对某一动作及完成该动作所需能力因子的训练,作为体能的三大主要能力因子,力量可以定义为以动作为载体,注重动作的功能化,以磷酸原供能为主,发力大、持续时间短的对外做功能力;速度可以定义为以动作为载体,注重动作的灵活性和功能化,以磷酸原和糖酵解供能为主,发力快、持续时间短的对外做功能力;耐力可以定义为以动作为载体,注重动作的稳定性和功能化,以糖酵解和有氧供能为主,发力小、持续时间长的对外做功能力。力量、速度和耐力都是人体化学能转换成机械能的对外做功能力,都是以动作为载体,注重动作的灵活性、稳定性和功能化,都离不开三大供能系统供应的能量,无论是项目理论中的体能、技能、技心能与技战能主导类项目,在训练过程中具体到训练方法,都是对这几种能力因子的训练,因而方法是具有较高的互通性与借鉴性。

美国体能训练专家Gray Cook在其提出的人体运动表现的最佳功能性金字塔模型中,将人体动作的幅度、身体控制、平衡和一般稳定性定义为基础底层,将总功率、速度、耐力定义为中间的功能表现层,而最高层为人体的动作表现,即专项技能水平,这说明了人体体能与技能的相互联系性与在训练方法上的不可分割性;我国竞技体育领域目前基本都已达成“体能是技能的基础”这一训练共识,如国内竞速皮划艇从事者就将项目训练规律总结为“有氧是基础,力量是关键,技术来体现”的口诀表达形式;此外,还以竞速皮划艇的训练方法为例,由于竞速皮划艇运动员既需要良好的耐力水平,也需要在每次划桨用力过程中表现出较大功率水平,因此,竞速皮划艇项目在其训练方法的演变过程中,耐力训练方法常借鉴田径的中长跑项目、赛艇与中长距离游泳项目,在力量训练方法上常借鉴于奥林匹克举项目的器械力量训练方法、体操与摔跤等项目的自重训练方法(包括腰腹、核心部位的训练),速度训练常借鉴于田径、游泳的短距离项目经典训练方法,也都说明了训练方法在实践中相互借鉴的应用方式,并非以项群理论的群类划分为前提。

4 结论与建议

4.1 结 论

(1) 国内训练学教材《运动训练学》2017高教版中有关训练方法理论的表述,从其理论构建过程来看,多从第三方观察者视角对整个训练方法的实施过程进行描述并进行系统总结而来,这种形式的理论结构性好,但对不同训练方法的应用条件与机理分析较弱;国外相关理论则多为教练员第一视角,以训练方法实施的目的为出发点,以应对不同的训练任务与欲解决的问题为导向,注重对不同方法的机理与功能进行分析,因此实践应用性较强。

(2) 国内训练学专家在对训练方法进行分类研究的过程中,多受到训练学基础概念与理论的限制性,忽视了绝大多数竞技项目都在动作上表现为力量、速度、耐力这三个能力因子,三者的差异在于所关注的点或所观察的视角不一样,力量关注的是对外做功过程中力的产生的大小、快慢与长短,速度关注的是对外做功过程中的肢体或身体质心在单位时间内位置的改变,耐力则关注于机体对外做功过程的可持续性。

4.2 建 议

(1) 国内训练方法理论体系应首先按照训练过程的目的与任务,将以技战术内容的习得为目的教法与提高技战术的表现水平为目的训练方法区别开,以掌握动作技术或战术为目的的教法可包括完整教学法、分解教学法、加难教学法与减难教学法,以提高动作技术或战术表现水平为目的的训练法可包括重复训练法、变换训练法、持续训练法与间歇训练法。

(2) 以提高最终技术或战术表现水平为目的的训练方法体系,在完成教法与训练法的划分后,可按照项目的主导能力或能量代谢要素进行区分,如将所有的训练方法划分为快速力量性项目训练方法、速度性项目训练方法和耐力性项目训练方法;快速力量性项目是肌肉高强度、短时间做功的能力,如夏季奥运会田径运动中的跳跃、投掷类项目和举重、冬季奥运会中高台跳跃类项目等,此类项目量是以磷酸原供能为主的动作,人体运动系统进行最大(大)强度、少次数的重复;速度性项目是肌肉中高强度、中短时间做功的能力,如夏季奥运会中400m以下的短距离跑项目、50m距离的游泳项目、短距离赛场自行车、球类项目中的各种冲刺跑等,冬季奥运会中如500m以下短距离速度滑冰、雪橇等,此类项目是以磷酸原和糖酵解供能为主的动作,人体运动系统做中高强度、中少次数的重复;耐力性项目是肌肉中低强度、中长时间做功的能力,如夏季奥运会田径中长距离竞走与跑类项目、100m及以上中长距离游泳、中长距离自行车、划船、铁人三项、冬季奥运会中越野滑雪等,此类项目是糖酵解和有氧供能为主的动作,人体运动系统做中低强度、中多次数的动作重复;对于格斗对抗类和非周期性、集体球类运动项目,应按照其动作技术的组成或技术环节,按照上述分类体系,从实践应用出发,根据不同需求选择适当的训练方法。