“失语者”的身份迷失:当代印度穆斯林民族主义的衰落

2022-05-09许娟

许 娟

根据印度第15次①因受新冠疫情影响,印度推迟了2021年第16次人口普查数据的公布日期。人口统计数据(2011年),印度总人口数量为12.1亿,其中印度教徒9.66亿,占总人口数量的79.8%;穆斯林1.72亿人,占总人口数量的14.2%。②Press Information Bureau,“RGI Releases Census 2011 Data on Population by Religious Communities”,August 25,2015,http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=126326.皮尤研究中心数据显示,2015年印度穆斯林人口已达到1.95亿人,占印度总人口的14.9%,占世界总穆斯林人数的11.1%,预计到2060年印度穆斯林人口将达到3.3亿人左右,届时印度将成为世界一大穆斯林人口国。①Pew Research Center,“10 Countries with the Largest Muslim Populations,2015 and 2060”,March 31,2019,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/ft_19-03-29_muslimchristianpopulations_muslim/.目前印度穆斯林人口数量接近英国、法国、德国三国的人口总和。历史上,印度穆斯林在印度民族独立运动中发挥了十分重要的作用。在1857年印度民族大起义中,穆斯林首先扛起了反对英国殖民统治的大旗。印度穆斯林对印度的文化、音乐、建筑、文学等做出了重要的贡献。他们当中涌现出了一大批政治家、文学家、科学家和企业家等。正因为印度穆斯林的存在,现代印度国家维持了世俗和多元特性。然而,随着1947年印巴分治导致的印巴两国积怨以及日后印度人民党(英文缩写“BJP”)的崛起,穆斯林民族主义在印度被边缘化,成为印度政坛上的“失语者”,印度穆斯林以印度为祖国的民族主义者自我身份定位被掩盖。

一、问题的提出

国内学界对印度穆斯林的研究视角大致可归结为三类:一是历史学视角,这类研究考察了穆斯林作为外来者在印度建立专制王朝政权的历史,以及英印时期、印巴分治前后印度穆斯林的地位和作用;②林承节:《印度史》,人民出版社2014年版;刘建、朱明忠、葛维钧:《印度文明》,中国社会科学出版社2004年版。二是宗教民族学视角,此类研究分析了伊斯兰教和印度教之间的冲突及融合;③姜景奎:《印度印穆冲突的历史文化因素浅析》,《当代亚太》,2003年第8期;邱永辉:《印度宗教多元文化》,社会科学文献出版社2009年版。三是从打击恐怖主义和分裂势力的角度,这些研究关注了伊斯兰原教旨主义对印度国家安全的影响。④张力:《当代南亚恐怖主义的起源与诱发因素》,《南亚研究季刊》,2013年第1期;时宏远:《印度的反恐形势及反恐政策》,《国际论坛》,2013年第3期。总体上,基于国际关系理论对印度穆斯林民族主义的研究并不充分。本文试图回答以下问题:

(一)何为当代印度穆斯林民族主义

提及南亚穆斯林民族主义,人们往往首先联想到的是基于“两个民族”理论导致的巴基斯坦国家的诞生。然而,这种认识是片面的,在印巴分治议题上有大量的印度穆斯林反对依据宗教信仰将印度一分为二。来自印度德里大学的伊什特·艾哈迈德教授将印度独立运动时期的印度穆斯林分为两类:一类称为民族主义的穆斯林(Nationalist Muslims),他们反对印巴分治;另一类为穆斯林民族主义者(Muslim Nationalists),他们主张成立独立的巴基斯坦。①Shamsul Islam,“Muslims Against Partition-Revisiting the Legacy of Patriotic Muslims”,March 20,2021,https://www.academia.edu/25658468/The_dissenters_Professor_Ishtiaq_Ahmeds_review_of_Muslims_Against_Partition?auto=download.全印自由穆斯林大会为前者代表,而后者代表是全印穆斯林联盟。伊什特·艾哈迈德的划分方法强调了对穆斯林群体民族主义的界定是以印度国家为第一位,还是以穆斯林宗教身份为第一位这一划分原则。

国内学者经常将印度穆斯林民族主义与印度伊斯兰民族主义混用。②邓红英:《试论印度的穆斯林民族主义》,《江汉大学学报》,2001年第2期;兰江:《印度伊斯兰民族主义的缘起》,《南亚研究》,2010年第2期;邓红英:《论印度伊斯兰民族主义—兼论伊斯兰教与民族主义的关系》,《南亚研究季刊》,2008年第3期。以“印度”“穆斯林民族主义”或“伊斯兰民族主义”作为篇名字段关键词,在中国知网进行搜索,仅能检索出三篇文章。③Shamsul Islam,“Muslims Against Partition-Revisiting the Legacy of Patriotic Muslims”,March 20,2021,https://www.academia.edu/25658468/The_dissenters_Professor_Ishtiaq_Ahmeds_review_of_Muslims_Against_Partition?auto=download.这三篇文章的共同之处在于指出了印度穆斯林民族主义经历了由反对英国殖民统治到主张建立单独伊斯兰国家的发展历程。国内对印度穆斯林民族主义的研究似乎以1947年8月14日巴基斯坦建国为终点,对印巴分治后的印度穆斯林民族主义发展变化缺乏关注。印度的穆斯林群体民族主义是否随着巴基斯坦的成立而在印度戛然而止? 答案显然是否定的,因为这意味着抹灭了生活在印度近2亿穆斯林对印度现代国家发展所起的作用。

为了研究的规范性,本文统一使用印度穆斯林民族主义(Indian Muslim Nationalism)这一表述。印度穆斯林民族主义是根植于印度国土,是伊斯兰教义、穆斯林身份认同与印度国家发展相结合的意识形态,其基本诉求是通过主权国家维护穆斯林利益,同时以穆斯林身份参与国家建设。印度教民族主义(Hindu Nationalism)思潮致力于将印度打造为印度教一元的国家,如若使用相对应的印度伊斯兰教民族主义(Indian Islam Nationalism)则同样带有明显的教派分离色彩,而使用印度穆斯林作为民族主义的定语既强调了印度民族主义的领土疆域界定,又突出了宗教社群身份。当代印度穆斯林民族主义与印度民族解放运动时期的穆斯林民族主义相比,其使命已发生了变化,由反帝反殖、争取民族独立转为在以现代印度为祖国的前提下反对政治欺压和宗教歧视,为穆斯林争取更为公平的社会政治发展权益。

(二)印度穆斯林群体为何没有统一的抗争“声音”

虽然印度穆斯林人数达到亿量级,但是由于少数群体身份以及印度教徒和穆斯林之间的冲突矛盾,导致了曾经创造过德里苏丹帝国和莫卧儿帝国辉煌的穆斯林在当代印度国家形态中沦为“二等公民”。尽管在现代印度社会中仍有穆斯林精英阶层的身影,但大多数穆斯林的社会经济和政治地位与印度教徒相比存在较大差距。一项由盖勒普发起的、采用“坎特里尔自我定位奋斗量尺”方法①“坎特里尔自我定位奋斗量尺”方法(Cantril Self Anchoring Striving Scale),由美国心理学家坎特里尔于1965年提出,做法是:请受调查者想象一个阶梯,并给每级阶梯标上从0到10的标号,10表示现实生活中你有可能达到的最佳境况,0表示现实生活中你有可能处在的最差境况,然后自我评价现状处在第几级,4及以下为煎熬状态。的、针对印度民众生活状况的调查显示,32%的穆斯林受访者认为自己当前以及未来5年的生活状况是备受煎熬的,而只有23%的印度教徒有相同感受。②Gallup,“Muslims in India:Confident in Democracy Despite Economic and Educational Challenges”,June 2,2020,https://news.gallup.com/poll/157079/muslims-india-confident-democracy-despite-economic-educationalchallenges.aspx.2006年国大党政府时期,一份提交给印度总理曼莫汉·辛格的题为《印度穆斯林社会、经济和教育地位》的报告承认了穆斯林在印度社会经济中处于劣势地位。该报告由拉詹德·萨查尔法官为主笔,故又称《萨查尔报告》。该报告的实际作用如芝加哥大学政治科学教授史蒂文·威尔金森所说的那样“这些结论并不是很具有革命性,我也不指望政策会有多大变化”。③Carin Zissis,“India’s Muslim Population”,June 22,2007,https://www.cfr.org/backgrounder/indias-muslimpopulation.自2014年BJP上台后,印度穆斯林的处境更令人担忧。据统计2009年1月至2018年10月,有记录的、针对少数群体的犯罪事件为254起,造成至少91人死亡,579人受伤。其中约90%以上的暴力事件都是在2014年5月BJP执政后发生的,并且66%的暴力事件都发生在由BJP掌权的邦,62%的案件都针对穆斯林。④Human Rights Watch,“Violent Cow Protection in India Vigilante Groups Attack Minorities”,https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india0219_web3.pdf,pp.3-4.不少穆斯林受害者被印度教极端暴力护牛势力殴打致死。穆斯林在印度政坛中的地位也急剧受挫。在第16届人民院(印度议会下院)中穆斯林仅获得545席中的22席,是印度历届人民院穆斯林代表比例最低的,也是自印度建国后第一次出现获胜政党无穆斯林占有人民院席位的现象。穆斯林在人民院所获最多席位也仅为49席(1980年),远低于穆斯林在印度总人口中的比重。2019年5月开始的第17届人民院,穆斯林所获席位比上届增加了5席,达到27席。但执政党BJP在人民院仅有一名穆斯林议员。⑤Gulf News,“Muslim Representation Increases to 27 in 17th Lok Sabha”,May 26,2019,https://gulfnews.com/world/asia/india/muslim-representation-increases-to-27-in-17th-lok-sabha-1.64197900.穆斯林议员代表比例严重低于穆斯林人口比重。根据印度阿育王大学萨洛尼·伯格尔对1875份下院议案的研究,穆斯林议员更关心与穆斯林相关的问题,并且总体上这些议案对针对穆斯林的犯罪以及穆斯林福利的关注较少,有关打击恐怖主义的议案97%都是由非穆斯林议员提出的。①Saloni Bhogale,“Who Speaks for Muslims in Lok Sabha? The Answer is Quite Tricky”,March 26,2019,https://www.hindustantimes.com/analysis/who-speaks-for-muslims-in-lok-sabha-the-answer-is-quite-tricky/storyvSb0HP8cNPTLIW8n29rAXI.html.即使有穆斯林议员,但是他们的声音也往往被忽视。因为“政治上穆斯林做不了什么,是否接纳穆斯林由多数群体(注:印度教徒)决定”②Faisal Fareed,“Narendra Modi’s Victory Worries Indian Muslims”,May 28,2019,https://www.dw.com/en/narendra-modis-victory-worries-indian-muslims/a-48925425.。当前印度穆斯林的处境也引发了国际社会的关注,例如英国广播公司(BBC)网站和《纽约邮报》分别刊发了题为《印度穆斯林担心纳伦德拉·莫迪领导下的未来》和《莫迪领导下,印穆分裂进一步加剧》的文章。③BBC,“India’s Muslims Fear for Their Future under Narendra Modi”,May 16,2019,https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48 278441;New York Post,“Under Modi,the Hindu-Muslim Divide Worsens in India”,May 21,2019,https://nypost.com/2019/05/21/under-modi-the-hindu-muslim-divide-worsens-in-india/.

根据2014年和2019年大选数据,印度穆斯林并未形成一个有反对印度教特性倾向的BJP的统一势力。2014年曾被指应对2002年古吉拉特邦暴乱事件负有不可推卸责任的莫迪当选后,引发了人们对莫迪领导下印度穆斯林面临困境的担忧。印度选举研究机构新德里印度发展中社会研究中心(Lokniti-CSDS)对2014年大选后的民调显示:19.6%(比重最高)的调查者认为莫迪的当选将更有利于穆斯林社群的发展,10%的受访者认为拉胡尔·甘地的领导将促进穆斯林社群的发展,而对曼莫汉·辛格的认可率仅为2%。在这次调查的受访者中12.4%为穆斯林。④Lokniti-Centre for the Study of Developing Societies,CSDS,“NES-Postpoll 2014-Findings(Weight by State Proportion and Actual Vote Share)”,https://www.lokniti.org/media/PDF-upload/1536130357_23397100_download_report.pdf,p.47这组数据至少说明了两点:一是由于莫迪在古吉拉特邦创造的经济腾飞奇迹,相比较国大党领袖,印度民众更寄希望于莫迪为印度经济发展带来新活力。二是印度国内尚未形成一个集中的、能与莫迪相较量的替代力量。如果说2014年大选时穆斯林对莫迪抱有希望,那么在频繁的、排挤穆斯林的事件被曝光之后,合理的逻辑推理是印度穆斯林应该形成一股反对莫迪为首的BJP的力量。然而2019年的选举结果表明这种预期现象并未出现。和2014年大选一样,穆斯林对BJP的投票率依然是8%。⑤Shreyas Sardesai Vibha Attri,“Post-poll Survey:the 2019 Verdict is a Manifestation of the Deepening Religious Divide in India”,May 30,2019,https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha-2019/the-verdict-is-a-manifestation-ofthe-deepening-religious-divide-in-india/article27297239.ece.这说明穆斯林对BJP的认识并未出现重大的转变。更令人不解的是在一些以穆斯林为主的选区,例如西孟加拉邦的玛尔达哈北选区还出现了BJP非穆斯林候选人击败其他穆斯林政党候选人的情形。对此现象的一般性解释是穆斯林虽把大多数选票投给了反对党,但穆斯林的选票较为分散,并且在不同的邦,穆斯林的选票趋向也不同。然而,这种解读还停留在对选票结果的表象分析上。

表1 2019年印度大选时穆斯林在数量相对较多的邦中的选票分布 单位:%

二、分析框架重构:话语权与身份

无论是当代印度穆斯林社会政治地位的下降,还是印度穆斯林民族主义意识形态影响的弱化,以及学界对印度穆斯林研究的忽略,都印证了印度穆斯林正在被边缘化,难以形成一股强有力的、维护穆斯林利益的、有关国家建设和发展的“声音”。

为了说明失语者—身份模式是如何互动的,本文将借鉴亚历山大·温特提出的四种身份类别——个体或团体、类属、角色和集体。①对这四种身份的详细论述参见亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海世纪出版社2008年版,第220-228页。我们将这四种身份简洁地界定为:个体或团体身份指区别于他人或其他团体的整体特性,例如单个人或单一国家实体特性;类属身份建立在自我和他者的共同特征基础之上,例如同一民族、同一宗教;角色身份是自我通过与他者互动形成的自我认识或他者对自我认识,例如敌友划分;集体身份指不同的类属的基于认同(Identification)形成的共同体。

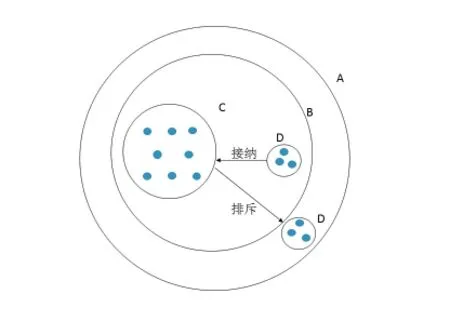

我们假设:A国家内,由于宗教、文化、族群等因素划分出了两个内部由数个个人构成的类属(C和D),其中C为强势群体,D为弱势群体(见图1)。由于D是弱势,未掌握足够的话语权,这样D被外界所广为认知的角色定位就由强势群体C来构建。同时,国家团体身份有赖于集体身份认同,一国集体身份认同感越强烈,国家团体身份越稳固,反之国家团体身份将会出现分裂。具体而言,失语者—身份模型的运作方式如下:

图1 失语者——身份构建模型

情景1,当C认为D具有同质性时,C通过话语给D贴上“共同体”角色标签,C接纳D形成集体认同B,同质性集体身份巩固了A的统一团体身份。

情景2,当C认为D具有异质性时,C将排斥D,通过话语给D贴上“他者”角色标签,CD难以形成集体身份认同。被边缘化的D处于被C对立的不安全状态,A的团体身份将出现裂痕。

强势群体通过话语对“失 语者”的身份构建是一个多次累积的过程,因为单次话语作用难以加深人们对“失语者”的身份印象。印象一旦被固化后很难轻易改变。

当情景2发生后,处于困境中的D能否打破不利处境获取话语权,或继续坠入不安全深渊将取决于以下条件:

第一,失语者—身份模型得以运作的前提——D的弱势群体角色是否可变。如上文指出的角色定位可以是自我构建的,也可以是他者对自我的叙事。由于他者是强势群体,他者对自我的角色定位成了普遍认可的话语。也就是说,他者对自我定位与自我角色定位可能存在差异,并且D对自我是否处于弱势具有一定的主观能动性。若D具有改变现状的强烈意愿或行动能力,即使D将面临更大的不安全风险,也会冲击失语者—身份模型运作。

第二,政府执政能力及政策公平性。通常情况下,在特定国家领土范围内活动的个人(团体)、类属等次国家行为体需要在国家代理组织——政府的管理下产生互动联系。政府公共政策的有效性、普遍性和公平性决定了各次国家要素间能否和谐相处以及社会结构能否平衡发展。

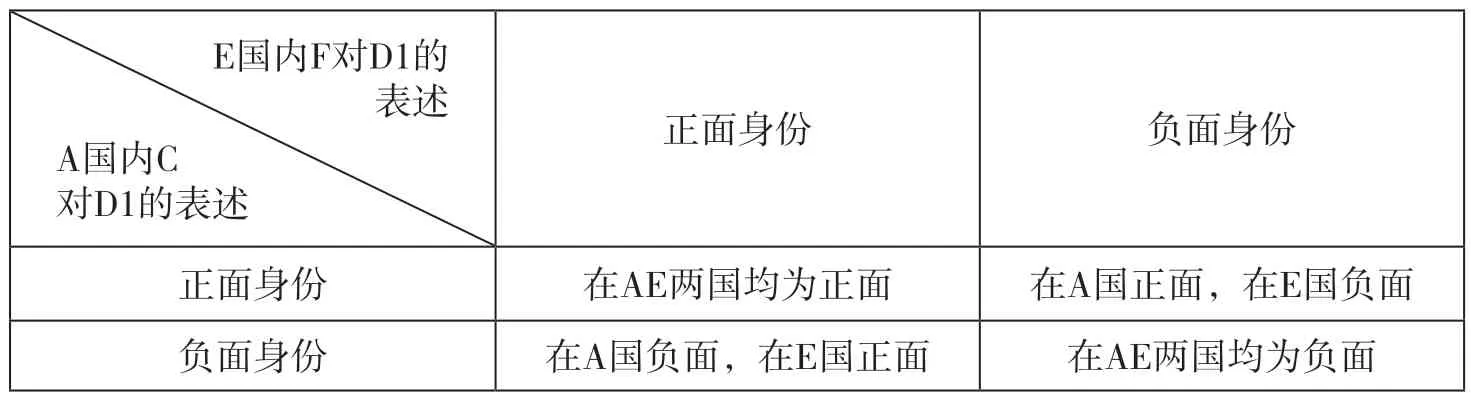

第三,来自国际社会、相关国家等的外部力量对一国“失语者”的关注效应。比如联合国人道主义援助、某些国家发起的人道主义干涉等。如果“失语者”由于历史、战争、现代国家疆界划分等出现跨国流动,对“失语者”施加身份界定的主体数量将增加(见图2)。跨境民族或原先同属一国的群体分属两国(D1、D2)时,D1的身份不仅由在A国具有话语权的C构建,还由于D1与D2的紧密联系,E国内强势群体F对D2的身份描述将外溢至D1。

图2 跨国流动的“失语者”身份构建模型

表2 相邻国家对“失语者”身份描述矩阵

国家间关系使D1身份定位的过程更加复杂。D1的权益由所属国政府负责,当所属国政府为多数群体所掌控,D1被所属国多数群体及其“代言人”政府认定为负面身份后,国家间关系对D1的影响如下:

若AE关系友好:D1在所属国身份描述较为负面时,可能由于邻国的D2同情D1在所属国的被边缘化遭遇,促使D2要求政府出面与D1所属国政府商讨改善D1处境。例如,印度泰米尔人施压印度政府干预斯里兰卡泰米尔人问题。另一种可能是D2身份在所属国被负面化,这会促使D1与D2结成共同体,甚至要求独立建国,但这种分裂倾向会遭到AE的联合打压。

若AE关系紧张:D1在所属国身份描述负面,而在邻国身份描述正面,邻国对D1身份描述越正面,所属国就越发怀疑D1具有分离倾向,致使D1更加边缘化。如果邻国及所属国对D1身份描述都为负面,D1联合D2独立建国的可能性较大。

依据上述推导,下文我们将从印度穆斯林的自我定位与他者构建、印度政府政策公平性以及印巴关系对印度穆斯林身份定位的影响三个方面进行详细论述。

三、印度穆斯林自我身份建构与印度教徒对穆斯林的身份定位

印度穆斯林是将伊斯兰宗教身份置于印度国民身份之前,还是将印度国民身份置于首位,事关印度穆斯林是否以印度国家主人身份自居。印度多数派印度教徒对穆斯林角色定位是印穆是否能形成集体或共同体的关键。

(一)民族主义范畴内的印度穆斯林自我身份建构

本部分集中讨论的是具有普遍性的印度穆斯林的自我身份定位。

第一,不认同泛伊斯兰主义。理论上,伊斯兰教中“凡穆斯林皆兄弟”的口号以及政教合一的“乌玛”①乌玛是穆斯林最早政教合一的政权。观念,与现代民族主义相矛盾。“乌玛的基础是超民族、超地域、超国家的伊斯兰教共同信仰,而民族主义则强调建立于语言、文化和地域之上的民族性”。②刘中民:《伊斯兰的国际体系观——传统理念、当代体现及现实困境》,《世界经济与政治》,2014年第5期,第5页。事实上,虽然印度穆斯林政治倾向大多被划分为中左翼,但是他们并不认同全球范围内的原教旨主义伊斯兰运动。在东南亚,伊斯兰祈祷团打算联合印度尼西亚、马来西亚、新加坡以及菲律宾部分区域建立一个哈里发国家,但这种现象在印度并没有出现。

第二,同时保持对印度国家和伊斯兰宗教信仰的忠诚,并绝对支持祖国(印度)。总体上,除部分克什米尔地区的穆斯林外,印度穆斯林保持着对印度国家的忠诚,大多数印度穆斯林都支持印度政府在克什米尔问题上的立场。③Adil Mehdi,“Radicalism Among Indian Muslims in the Aftermath of September 11 Attacks and the War in Afghanistan”,in Frederic Grare,The Muslims of the Indian Sub-continent after the 11th September Attacks,New Delhi:Centre De Sciences Humaines and India Research Press,2002,p.27.爱德华·卢斯在他的著作《不顾诸神:现代印度的奇怪崛起》中记录了他与一位毛拉④毛拉为伊斯兰教职称谓。的对话,毛拉说“我们是善良的印度民族主义者和好公民”。当被问及如果印度和一个伊斯兰国家发生战争,印度穆斯林会支持谁?毛拉的回答是“我们希望不要发生,但如果发生了,我们不会背叛印度”,并且表示他们既是印度人,也是穆斯林,这两种身份并不矛盾。①对话详见卢斯著,张淑芳译:《不顾诸神现代印度的奇怪崛起》,中信出版社2007年版,第163页。这位毛拉的回答表达了大多数印度穆斯林的立场,他们认为印度是自己的祖国,认同印度政府的合法性。

第三,穆斯林与印度教徒均是现代印度国家的缔造者,二者关系及权益受契约保护。印度穆斯林群体认为,在印度,穆斯林与非穆斯林已经达成了如同《麦地那宪章》②《麦地那宪章》为公元622年穆罕默德自麦加迁徙麦地那之后,与犹太人及其同盟者签订盟约书。《麦地那宪章》以伊斯兰教宽和之精神,“求同存异”之原则处理了民族与宗教问题,尤为理性地处理了同犹太人之关系。那样的双边契约。自印度建立世俗国家后,印度《宪法》便是这一契约的代表。穆斯林有责任效忠于印度《宪法》。③Wilfred Cantwell Smith,Islam in Modern History,Princeton:Princeton University Press,1977,p.285.穆斯林与印度教徒共同创造了《宪法》,在《宪法》保护下穆斯林和印度教徒享有平等的权利和义务。通过几个世纪的相互融合和交往,大部分穆斯林坚定地认为印度是一个多元宗教国家,穆斯林是印度国家公民的一部分。④Rabasa A,Waxman M and Larson E V,et al,The Muslim World After 9/11,Santa Monica:Rand Corporation,2004,p.299.

第四,与恐怖主义划清界限。印度穆斯林普遍较为温和,他们谴责针对平民的暴力袭击和反人类行径。他们当中大多数遵守《古兰经》中规定的“杀害一个无辜的人等同于杀害全人类”⑤Caroline Mortimer,“70,000 Indian Muslim Clerics Issue Fatwa Against ISIS,the Taliban,Al-Qaeda and Other Terror Groups”,December 10,2015,https://www.independent.co.uk/news/world/asia/70000-indian-muslim-clericsissue-fatwa-against-isis-the-taliban-al-qaida-and-other-terror-groups-a6768191.html.的信条,并对外声明“伊斯兰教没有恐怖主义的容身之地”⑥Aman Madan and Hari Prasad,“Kashmir,Pulwama,and Pakistan:Navigating Islam and Citizenship in India”,April 17,2019,https://thediplomat.com/2019/04/kashmir-pulwama-and-pakistan-navigating-islam-and-citizenship-inindia/.。2015年在印度拉贾斯坦邦,7万印度穆斯林神职人员签署了法特瓦,⑦法特瓦是伊斯兰教信仰中,由伊斯兰学者对于伊斯兰教法议题做出的宗教性诠释。宣布伊斯兰国、塔利班和“基地”组织并非伊斯兰教组织。⑧Caroline Mortimer,“70,000 Indian Muslim Clerics Issue Fatwa Against ISIS,the Taliban,Al-Qaeda and Other Terror Groups”,December 10,2015,https://www.independent.co.uk/news/world/asia/70000-indian-muslim-clericsissue-fatwa-against-isis-the-taliban-al-qaida-and-other-terror-groups-a6768191.html.

(二)印度穆斯林自我身份定位能力有限的原因

虽然印度穆斯林普遍将印度视为赖以生存和发展的家园,但与印巴分治前兴起的穆斯林民族主义运动相比,当代印度穆斯林民族主义缺乏统一的指导思想、灵魂人物和政治组织,以带领印度穆斯林形成强有力的政治思潮和势力。究其主观原因主要有:

第一,大量的穆斯林精英迁至巴基斯坦,留在印度的穆斯林整体教育水平、社会经济地位较低,政治参与意识不强。1947年巴基斯坦建国后,有三分之二的穆斯林成为巴基斯坦人,剩下的三分之一或因迁徙不便、亲属联系、担心不适应新环境等原因留在了印度。留守印度的许多穆斯林原先是不满种姓制度而改信伊斯兰教的印度教低种姓阶层,他们大多生活困苦。相比较生活在印度的其他公民,穆斯林的贫困问题更为严重。据调查31%的印度穆斯林生活在贫困线以下,高于印度26%的全国平均水平,①Gallup,“Muslims in India:Confident in Democracy Despite Economic and Educational Challenges”,https://news.gallup.com/poll/157079/muslims-india-confident-democracy-despite-economic-educational-challenges.aspx.并且有一半以上的印度穆斯林没有接受过学校教育。在接受过高等教育的人群当中,穆斯林所占比例仅为4.4%。②Ibrahim Ali Khan,“Current State of Muslims in India”,International Journal of Research in Humanities and Social Studies,Volume 3,Issue 11,2016,p.4.现代教育的缺失部分导致了印度穆斯林政治参与意识不强。2019年印度大选投票率统计显示,即使是在一些穆斯林占多数的选区,穆斯林投票率也低于平均水平。如在以穆斯林为主体人口的贾马尔普-卡迪尔选区,穆斯林的投票率刚过52%,而艾哈迈达巴德西片区的平均投票率为58%。③Times of India,“Low Turnout in Muslim-dominated Localities”,April 24,2019,https://timesofindia.indiatimes.com/elections/lok-sabha-elections-2019/gujarat/news/low-turnout-in-muslim-dominated-localities/articleshow/69016684.cms.

第二,印度穆斯林内部差异巨大,难以形成统一代表印度穆斯林的势力。首先,印度穆斯林的母语和地域分布不尽相同。世代居住于喀拉拉邦的马皮拉穆斯林以马拉雅拉姆语为母语,西孟加拉邦的穆斯林以孟加拉语为母语,安得拉邦穆斯林则大多数以泰卢固语为母语,乌尔都语并不像人们想象中那样能成为印度穆斯林的代表性语言,母语的不一致也在很大程度上阻碍了印度穆斯林的相互沟通。不同的地域分布也意味着对于各邦穆斯林问题需要结合当地实际情况分析,未必印度全国的穆斯林都有着相同的政治经济诉求。其次,在宗教方面,印度85%的穆斯林为逊尼派,剩余的15%为什叶派。在逊尼派印度穆斯林当中又可以划分为苏菲派和迪奧班迪派。④有人将迪奧班迪派等同于瓦哈比派,但此说有争议。苏菲派大约占印度逊尼派人数的65%。迪奧班迪派占印度逊尼派的35%左右。⑤Uday Mahurkar,“Why are Indian Wahhabis Angry with Modi for Promoting Sufism?”,July 4,2016,https://www.dailyo.in/politics/muslims-narendra-modi-islam-world-sufi-forum-wahhabi-shia-sunni-deoband-rss/story/1/9961.html.总体上,苏菲派教义温和且包容,迪奧班迪派教义正统并具有一定的排他性。迪奧班迪派还时常煽动苏菲派改宗,这引起了两大教派间的纷争。历史上,苏菲派神学家谢赫·扎因丁·马克督姆曾呼吁穆斯林与印度教徒携手对抗殖民者,共同保卫国家。这超越了以往伊斯兰教法学实践中不与非伊斯兰教信徒结盟对抗共同敌人的做法。苏菲派的这种多元共存、追求和平的理念得到了印度总理莫迪的称赞,莫迪多次出席世界苏菲派论坛活动。迪奧班迪派认为这是莫迪有意分化苏菲派与迪奧班迪派。①Times of India,“Low Turnout in Muslim-dominated Localities”,April 24,2019,https://timesofindia.indiatimes.com/elections/lok-sabha-elections-2019/gujarat/news/low-turnout-in-muslim-dominated-localities/articleshow/69016684.cm.长期以来国大党与迪奧班迪派保持了一定的合作关系。为团结穆斯林力量对抗英国殖民者,国大党曾支持了迪奧班迪派发起的全印哈里发运动。印度独立后,国大党还任用了一些迪奧班迪派穆斯林担任各级政府公职,这让印度逊尼派中的少数者——奧班迪派能获得比苏菲派更多的政治资源。印度国大党和印度人民党对这两派的不同态度,进一步加深了二者的隔阂。

第三,印度穆斯林政党影响力仅局限于少量邦级地区。自印度独立后,没有一个全国性的印度穆斯林政党能在印度政坛代表穆斯林群体发声,原因是担心被贴上反民族国家主义或分离势力的标签,印度穆斯林对穆斯林政党的支持度也不高。②Rabasa A,Waxman M and Larson E V,et al.,The Muslim world after 9/11,Rand Corporation,2004,p.298.一些穆斯林精英正是预见到这种反应,对建立全国性穆斯林政党犹豫不定。目前,穆斯林政党大多被印度选举委员会列为地方性政党,他们主要活跃在印度东北部以及南部。由印度穆斯林组成的政党可分为两类:一是全部党员为穆斯林的政党;二是大多数党员为穆斯林的政党。在第一类(2019年数据)政党中比较活跃的是:在特伦甘纳邦级议会119席中占7席、在马哈拉施特拉邦288个邦级议会席位中占2席的全印度穆斯林联盟理事会(简称AIMIM),AIMIM在2019年印度下院选举中获得2席;在喀拉拉邦级议会140席中占17席、在2019年印度下院选举获3个席位的印度联合穆斯林联盟(简称IUML);在阿萨姆邦级议会126席中占13席,在2019年印度下院选举获得1席的全印联合民主阵线(简称AIUDF)。第二类活跃度较高的政党(2019年数据)有:在查谟—克什米尔议会87席中占15席、在2019年人民院大选中获3席的查谟—克什米尔国大党(简称JKNC);在查谟—克什米尔议会87席获28席,未能在2019年人民院大选获得席位的查谟—克什米尔人民民主党(简称JKPDP)。③此部分政党席位统计来源于:Election Commission of India,“General Election to Lok Sabha Trades &Result 2019”,http://results.eci.gov.in/pc/en/partywise/index.htm.由此可见,即使在地方邦穆斯林政党也不具有压倒性优势,在人民院中的作用更是微乎其微。

(三)印度教徒对印度穆斯林的身份构建

印度穆斯林自我身份建构能力有限,他们的身份建构是在印度占大多数人口的印度教徒给予的。印度教徒对印度穆斯林的身份定位大致可归结为以下几个方面:

第一,印度穆斯林的“他者”身份。如上文提到的,虽然大多数印度穆斯林保持了对印度国家的忠诚,但由于印度穆斯林教派斗争的分化,难以统一概括所有印度穆斯林的身份特质。自2014年印度教右翼势力抬头后,一部分印度教徒认为穆斯林对印度国家的忠诚是值得怀疑的,印度穆斯林被贴上了“他者”标签。同样具有印度国籍身份,印度教徒出生后就自然地被认为是印度人,然而印度穆斯林生下来就是“外来者”,他们需要证明自己是印度人。①Aman Madan and Hari Prasad,“Kashmir,Pulwama and Pakistan:Navigating Islam and Citizenship in India”,April 17,2019,https://thediplomat.com/2019/04/kashmir-pulwama-and-pakistan-navigating-islam-and-citizenship-inindia/.这很大程度上是由于一部分印度教徒将印巴分治以及泛伊斯兰运动嵌入了自己的想象,认为印度穆斯林效忠的国家是巴基斯坦,而不是印度。印度穆斯林不得不努力证明对印度国家的忠心。如在2019年印度普尔瓦马袭击事件②2019年2月14日,印度中央储备警察部队车辆在印控克什米尔地区高速公路上遭遇恐怖袭击。发生后,一些印度穆斯林走上街头,燃烧巴基斯坦国旗和巴基斯坦时任总理伊姆兰·汗画像,以表达对印度的绝对忠诚。

第二,“好的穆斯林”和“坏的穆斯林”。③Aman Madan and Hari Prasad,“Kashmir,Pulwama and Pakistan:Navigating Islam and Citizenship in India”,April 17,2019,https://thediplomat.com/2019/04/kashmir-pulwama-and-pakistan-navigating-islam-and-citizenship-inindia/.在一些印度教徒的观念中,“好的穆斯林”热诚接受以印度教为统治阶级的政权,并将印度国家置于伊斯兰宗教信仰之上。而“坏的穆斯林”具有反民族国家特性,具体表现为对印度教统治政权的质疑或反印度教行事方式的人。这就暗示了穆斯林必须作为被统治者接受印度教徒的统治,并且不允许对印度教政权持有异议。对这种认识更加直接的表述就是:穆斯林只有作为一个沉默的、认同印度教地位高于伊斯兰教并且放弃参政议政权利的人才可以成为印度公民,否则就是印度的公敌。

第三,“伊斯兰恐惧症”导致将印度穆斯林视为威胁。一是将印度穆斯林视为人口威胁。1961年至2001年,印度穆斯林人口增长了近200%,而同期印度总人口增长率为134%,印度穆斯林拥有3个及以上15岁以下孩子的家庭数量远高于印度教徒及其他宗教群体。④Gallup,“Muslims in India:Confident in Democracy Despite Economic and Educational Challenges”,June 2,2021,https://news.gallup.com/poll/157079/muslims-india-confident-democracy-despite-economic-educationalchallenges.aspx.这导致一部印度教徒担心印度穆斯林通过高生育率取代印度教徒的主体地位。二是鼓吹印度穆斯林正在进行“爱的圣战”运动。2017年开始,印度媒体频繁报道了一些印度穆斯林“极端分子”通过所谓的“爱的圣战”迫使印度教妇女与穆斯林结婚,并强迫她们改信伊斯兰教。这些报道极具煽动性,导致一些合法的跨宗教婚姻家庭受到迫害。三是穆斯林成为恐怖分子代名词。历史上,伊斯兰极端势力在印度并没有大量的追随者。不过,近几年来一小撮极端团体在印度境内制造了一批骇人听闻的恐怖袭击事件,并与国际伊斯兰极端势力保持密切的联系。此外,美国领导的反恐战争加深了人们对穆斯林是不安全制造者的僵化印象。印度穆斯林不赞成美国以反恐为名、发动伊拉克战争和阿富汗战争的立场也受到了印度教徒的怀疑。

强势群体印度教徒对印度穆斯林的身份表述与印度穆斯林的自我定位截然不同,甚至相互对立。印度教徒的声音掩盖了印度穆斯林的内在自我定位,使得印度穆斯林整体身份叙事较为负面。另外,印度穆斯林的自我身份构建能力有限,无力与印度教徒辩解。

四、印穆政策公平性评估

在印度独立后的很长一段时间内,印度国大党期望通过积极的世俗化政策缝合印巴分治给印度教徒和穆斯林带来的隔阂,增强新生国家的内部凝聚力。这一政策受到印度穆斯林的欢迎,他们当中的大多数都是国大党支持者。然而,随着20世纪80年代英迪拉·甘地介入并利用教派纠纷以及1992年由世界印度教大会(VHP)等印度教民族主义势力煽动的、震惊世界的巴布里清真寺事件的发生,①巴布里清真寺位于印度北方邦阿约提亚,于1527年创建,印度教神话记载,当地是罗摩出生地。1992年12月6日被印度教极端组织强行拆毁,当时曾引发严重的宗教流血冲突,导致数千人丧生。再加上印度人民党的迅速崛起,分化了穆斯林对国大党的支持。莫迪在促进经济增长方面的良好业绩以及善于与媒体打交道、发表具有感染力演说的能力,为印度穆斯林改变其落后的社会经济处境带来了希望。一部分穆斯林转变了以宗教划分政治利益的观念,将选票投给了关注穆斯林发展议题的政党,并希望莫迪所倡导的“团结所有人,发展为了所有人”的理念能真正实现。②“Low Turnout in Muslim-dominated Localities”,https://timesofindia.indiatimes.com/elections/lok-sabhaelections-2019/gujarat/news/low-turnout-in-muslim-dominated-localities/articleshow/69016684.cms

印度已成为世界上经济增速最快的新兴国家之一,虽然莫迪经济改革政策受到质疑和批评,不过2019年莫迪再次成功当选,说明印度民众相对认可莫迪的执政能力。然而,印度人民党为首的政府并未完全遵守公平性原则,在政治话语以及政策制定方面都有意无意地流露出对穆斯林的偏见。

在政治话语方面,根据新德里电视台调查,在2014-2018年间,印度领导阶层在公开演讲中使用制造教派分离倾向的话语概率增加了500%,这些领导人90%隶属于印度人民党。③Human Rights Watch,“Violent Cow Protection in India Vigilante Groups Attack Minorities”,https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/india0219_web3.pdf,p.3.如2015年时任印度人民党议会事务联盟部长的穆赫塔尔·阿巴斯·纳克维曾公开说:“那些饮食离不开牛肉的人,可以到巴基斯坦或阿拉伯国家以及世界上任何可以吃牛肉的地方去。”④“Those Who Can’t Live Without Beef Should Go to Pakistan:Naqvi at Aaj Tak Manthan”,India Today,May 22,2015,https://www.indiatoday.in/india/north/story/naqvi-dying-without-beef-should-go-to-pakistanmanthan-254120-2015-05-21.这类印度教徒要求印度穆斯林遵守印度教的习俗,但他们却可以不尊重穆斯林的生活习惯,这显然是不公平的,并具有反穆斯林倾向。与此同时,一些印度领导阶层将乌尔都语作为印度穆斯林的身份标签,尽管也有一部分印度教徒使用乌尔都语。以乌尔都语作为母语的印度穆斯林适龄儿童上学后,面临着对使用印地语和英语作为学校教育用语的不适应。虽然印度存有少量以乌尔都语为教学语言的学校,但这些学校师资力量匮乏,教学设施简陋。

在政策公平性方面,印度穆斯林也经常作为“编外人员”存在。为了保障少数群体和经济落后群体受教育和参政的权利,印度政府制定了“预留制度”,但是“预留制度”大多针对印度教徒当中表列种姓和表列部落,并未包括穆斯林。据统计印度穆斯林在印度政府服务人员中的比重仅为2.98%,在警察中的占比为3.14%,在外交服务人员中穆斯林的比重为2.64%,在中央政府层面,穆斯林在一等公务员中的比例仅为1.6%,在二等公务员中的比重为3.9%。①Abdul Haq,“Indian Muslims-An Oppressed Minority”,July 30,2003,www.imannet.com/articles/minority.asp.在政府公职人员中穆斯林的微弱占比使得他们无力为穆斯林群体争取更大的利益。另外,如果印度政府政策照顾到穆斯林,就会被一些人指责对穆斯林采取绥靖政策和妥协,从而失去选票支持。

印度人民党政府对穆斯林在政治话语以及政策上的不公,在2019年《公民身份法修正案》一事上体现得尤为明显。2019年1月,印度下院通过了1955年《公民身份法修正案》,将为那些逃离孟加拉国、阿富汗和巴基斯坦的印度教、锡克教、基督教、耆那教和佛教“受迫害者”提供印度公民身份,却唯独将穆斯林排除在外。这在外来移民较为集中的印度东北部特别是阿萨姆邦引发了极大不满 。在此前不久有400多万生活在阿萨姆的穆斯林被排除在印度国民登记名单之外。印度东北部穆斯林移民被一些印度人民党领导人贴上了“白蚁”和“渗透者”的标签。②BBC,“India’s Muslims Fear for Their Future under Narendra Modi”,May 16,2019,https://www.bbc.com/news/world-asia-india-48278441.

具有偏向性的政治话语和政策让印度穆斯林感到更大的不安和恐惧,为了寻求集体安全感,他们很多人搬离了原来与印度教徒混居的居住地,形成了独立的穆斯林社区。相对封闭的穆斯林社区又进一步导致了穆斯林成为政府当局忽视的对象。在一些穆斯林社区,基础设施、医疗卫生、教育条件较差。

五、处于印巴矛盾旋涡中的印度穆斯林身份界定

为了阐释印度和巴基斯坦国家间关系对印度穆斯林身份定位带来的影响,我们将聚焦于克什米尔问题。印控克什米尔即查谟—克什米尔是印度唯一以穆斯林为多数人口的邦。根据2011年印度人口统计,穆斯林人口占印控克什米尔总人口的66.97%,印度教人口在该地区的比重为29.63%,在克什米尔山谷地区,穆斯林的比重高达97.16%。③Jammu &Kashmir Official State Portal,“Demographics”,https://jk.gov.in/jammukashmir/?q=demographics.历史上印巴围绕克什米尔展开过多次战争,克什米尔问题也就成为印巴矛盾的症结所在。在印巴长期敌视的背景下,印度穆斯林身份更为分化且相互矛盾。较为典型的事例便是2014年在印度密鲁特大学发生的一件事:来自印控克什米尔地区的67名印度穆斯林学生因在观看印度国家队和巴基斯坦国家队板球比赛时为巴基斯坦一方加油,而被控煽动叛乱并遭遣返。

在极右翼印度教民族主义者的话语中,印度穆斯林是“敌国”巴基斯坦潜伏在印度的“第五纵队”。为了洗清嫌疑,印度穆斯林的任务是证明自己持久的爱国精神,甚至被一群陌生人逼迫说“印度母亲万岁”。①Ariel Sophia Bardi,“India’s Hindu Nationalists Still Feed Off Partition’s Wounds”,August 14,2018,https://foreignpolicy.com/2018/08/14/indias-hindu-nationalists-still-feed-off-partitions-wounds/.印度穆斯林一直被怀疑与巴基斯坦三军情报局相勾结,在印度境内制造恐怖活动和分离活动。

在巴基斯坦政府话语中,印度的穆斯林正在遭受印度政府和印度教徒迫害,巴基斯坦愿意成为印度穆斯林的代言人。巴基斯坦建国后,一直宣称巴基斯坦是所有南亚穆斯林的家园,并将自身塑造为南亚穆斯林保护者形象。在密鲁特大学事件发生后,巴基斯坦外交部发言人表示“我们的心以及我们的学校向这些学生敞开”。②Sumantra Bose,“Expelling Kashmiri Students for Supporting Pakistan at Cricket Won’t Help Them Feel Indian”,March 14,2014,http://theconversation.com/expelling-kashmiri-students-for-supporting-pakistan-at-cricketwont-help-them-feel-indian-24174.甚至以巴基斯坦为基地、在印度发起过恐怖袭击的虔诚军组织头目哈菲兹·赛义德也宣布,他将代表该组织向这些学生提供去世界任何国家留学的奖学金。③Ariel Sophia Bardi,India’s Hindu Nationalists Still Feed off Partition’s Wounds,August 14,2018,https://foreignpolicy.com/2018/08/14/indias-hindu-nationalists-still-feed-off-partitions-wounds/.由于巴基斯坦穆斯林与印度穆斯林同宗同源的关系,以及印巴之间难以调和的政治裂痕,印度穆斯林发现他们陷入了困境——巴基斯坦政府及各界对印度穆斯林处境关注度越高,印度教徒就越坚定地认为印度穆斯林是巴基斯坦派来的渗透者。为了跳出困境,在印度克什米尔地区的穆斯林和与非克什米尔地区的穆斯林对自我的身份界定出现了分裂。

印控克什米尔特别是克什米尔山谷地区的许多印度穆斯林期望成立一个既独立于印度,也独立于巴基斯坦的主权国家。多年来,印巴在克什米尔地区的争夺给他们的生活造成了严重影响。他们认为独立后,将能免于卷入印巴纷争和来自两国的武力干扰。并且,他们认为克什米尔山谷拥有自己独特的历史、文化和政治生态,克什米尔人具有区别于其他地方居民的身份。

对于大多数非印控克什米尔地区的穆斯林来说,他们认同的是印度国民身份,并不赞成印控克什米尔分离独立,这与印度教徒立场相一致。但二者的出发点并不相同。对印度教徒而言,承认克什米尔独立,无异于认可了巴基斯坦得以建国的“两个宗教、两个民族、两个国家”理论。而非克什米尔地区穆斯林认为如果克什米尔独立,无疑将加剧印穆分裂并否认了印度多元宗教、多元文化特性。同时,他们表现出了对巴基斯坦“过度关心”印控克什米尔地区印度穆斯林的担忧。1951年14位知名印度穆斯林人士联合署名向联合国提交了一份备忘录,阐述了由于巴基斯坦的介入使得非印控克什米尔地区的穆斯林处于困境之中。这份备忘录写道:“巴基斯坦决心保护和维护印度穆斯林的利益。这自然会引起印度教徒对我们对于印度忠诚度的怀疑……巴基斯坦经常宣称要把查谟—克什米尔的300万穆斯林从少数派印度教暴政中解救出来……如果巴基斯坦穆斯林在克什米尔地区发动针对印度教徒的战争,印度教徒为什么不会报复其他生活在印度的穆斯林呢?”①Ashutosh Varshney,Ethnic Conflict and Civic Life:Hindus and Muslims in India,New Haven:Yale University Press,2002,P.7;A Varshney,“India,Pakistan and Kashmir:Antinomies of Nationalism”,Asian Survey,Vol.31,No.11,1991,pp.99-1019.印控克什米尔地区的穆斯林要求独立或对印度教徒宣战的呼声越高,就愈发会对其他印度穆斯林带来负面影响。

印度穆斯林身处这样一个怪圈中:印度政府为了维护世俗特性,不愿意把以穆斯林为多数的印控克什米尔分化出去,但由于历史原因印度统治者并未真正代表穆斯林利益。非克什米尔的印度穆斯林虽不支持克什米尔独立,但克什米尔地区的印度穆斯林与印度教徒的冲突往往会导致印度教徒迁怒于他们,同时非克什米尔地区的印度穆斯林也对克什米尔地区的印度穆斯林的遭遇报以同情。

六、结语

在当代,印度穆斯林自我塑造身份能力有限、印度政府执政公平性有待改善、印巴冲突不断,导致印度穆斯林处境较为艰难。主流印度教徒对印度穆斯林的身份定义与印度穆斯林的自我定位存在差异,他们双重对立的身份在印度教民族主义复兴的当下愈发明显,致使印度穆斯林民族主义服务的民族国家(印度)并不能切实维护穆斯林的整体利益。印度穆斯林民族主义所依存的民族国家实体对其认可度低,在多重矛盾身份嵌套下,印度穆斯林迷失了自我,成为他人口中的群体。一方面印度穆斯林无力凭借自己的话语改变他者对穆斯林的固有认识;另一方面印度穆斯林表达越多,愈发会被质疑,从而成了“失语者”。印度穆斯林若要在更大的社会、政治领域中重拾话语权,让印度教徒将全体印度穆斯林表述为“我们”这一集体,仍然是一件艰难的事情。